高中生物生态系统的稳定性

- 格式:doc

- 大小:132.47 KB

- 文档页数:5

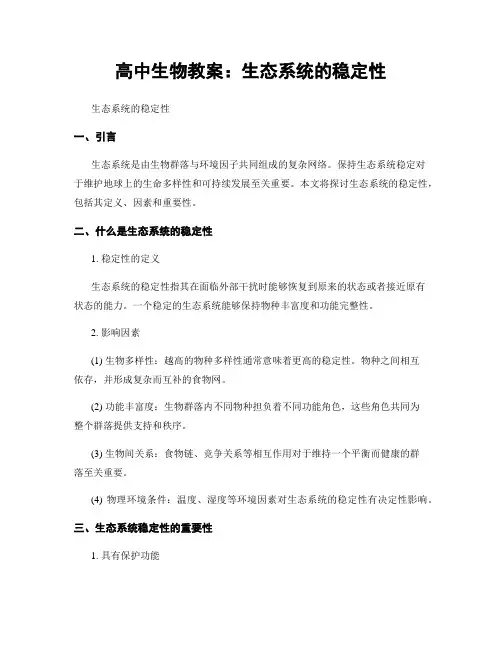

高中生物教案:生态系统的稳定性生态系统的稳定性一、引言生态系统是由生物群落与环境因子共同组成的复杂网络。

保持生态系统稳定对于维护地球上的生命多样性和可持续发展至关重要。

本文将探讨生态系统的稳定性,包括其定义、因素和重要性。

二、什么是生态系统的稳定性1. 稳定性的定义生态系统的稳定性指其在面临外部干扰时能够恢复到原来的状态或者接近原有状态的能力。

一个稳定的生态系统能够保持物种丰富度和功能完整性。

2. 影响因素(1) 生物多样性:越高的物种多样性通常意味着更高的稳定性。

物种之间相互依存,并形成复杂而互补的食物网。

(2) 功能丰富度:生物群落内不同物种担负着不同功能角色,这些角色共同为整个群落提供支持和秩序。

(3) 生物间关系:食物链、竞争关系等相互作用对于维持一个平衡而健康的群落至关重要。

(4) 物理环境条件:温度、湿度等环境因素对生态系统的稳定性有决定性影响。

三、生态系统稳定性的重要性1. 具有保护功能稳定的生态系统能够吸收和消纳外部干扰,并保持其功能完整。

例如,沿海湿地具有净化水体和缓解水灾的能力。

2. 维持物种多样性生态系统的稳定性对于维持物种多样性至关重要。

调节种群数量,促进多样化,防止某些物种过度繁殖或灭绝。

3. 人类福祉与可持续发展稳定的生态系统为人类提供食物、水源和其他资源。

通过保护和恢复生态系统的稳定性,我们能够实现可持续发展并提高人们的福祉。

四、维护生态系统稳定的方法1. 保护物种多样性加强自然保护区建设,限制野外捕捞和非法砍伐,并加强对受威胁物种和栖息地的保护。

2. 降低污染和废弃物排放严格监管工业废水和废气排放,并推广清洁能源和可再生能源的使用。

3. 合理利用资源加强环境教育,提高人们对资源保护的认识,鼓励资源的循环利用和节约使用。

4. 支持可持续农业和城市规划采用生态友好型农业技术,减少化肥、杀虫剂等化学物质的使用,并推动城市规划中的生态恢复与建设。

五、结语生态系统的稳定性是我们赖以生存的基础。

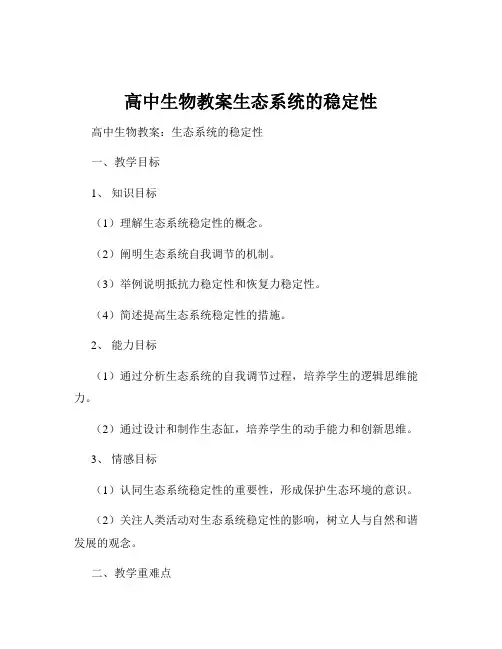

高中生物教案生态系统的稳定性高中生物教案:生态系统的稳定性一、教学目标1、知识目标(1)理解生态系统稳定性的概念。

(2)阐明生态系统自我调节的机制。

(3)举例说明抵抗力稳定性和恢复力稳定性。

(4)简述提高生态系统稳定性的措施。

2、能力目标(1)通过分析生态系统的自我调节过程,培养学生的逻辑思维能力。

(2)通过设计和制作生态缸,培养学生的动手能力和创新思维。

3、情感目标(1)认同生态系统稳定性的重要性,形成保护生态环境的意识。

(2)关注人类活动对生态系统稳定性的影响,树立人与自然和谐发展的观念。

二、教学重难点1、教学重点(1)生态系统稳定性的概念。

(2)生态系统自我调节的机制。

(3)抵抗力稳定性和恢复力稳定性的概念及关系。

2、教学难点(1)生态系统自我调节的机制。

(2)抵抗力稳定性和恢复力稳定性的关系。

三、教学方法讲授法、讨论法、实验法四、教学过程(一)导入新课通过展示一些生态系统遭到破坏的图片,如森林砍伐、草原退化、河流污染等,引导学生思考:生态系统在受到外界干扰时,是否能够保持相对稳定的状态?从而引出本节课的主题——生态系统的稳定性。

(二)新课讲授1、生态系统稳定性的概念结合图片和实例,讲解生态系统稳定性的概念:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力,叫做生态系统的稳定性。

强调稳定性是生态系统的一种能力,是动态的平衡。

2、生态系统自我调节的机制(1)以草原生态系统中食草动物和植物数量的变化为例,分析生态系统如何通过负反馈调节保持相对稳定。

当食草动物数量增加时,植物数量减少,从而导致食草动物食物不足,数量下降;食草动物数量下降后,植物数量又逐渐恢复。

这种相互制约的调节机制就是负反馈调节。

(2)通过池塘生态系统中藻类和鱼类数量的变化,进一步说明负反馈调节在维持生态系统稳定中的作用。

(3)引导学生思考并讨论生活中还有哪些负反馈调节的例子,加深对这一机制的理解。

3、抵抗力稳定性和恢复力稳定性(1)抵抗力稳定性的概念:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力。

第5章生态系统及其稳定性第5节生态系统的稳定性【学习目标】1.阐明生态系统的自我调节能力2举例说明抵抗力稳定性和恢复力稳定性3.简述提高生态系统稳定性的措施4.设计并制作生态缸,观察其稳定性【学习重难点】1.阐明生态系统的自我调节能力2.抵抗力稳定性和恢复力稳定性的概念【自主学习与点拨】知识点一、生态系统的自我调节能力生态系统的自我调节能力的基础:负反馈调节在生态系统中普遍存在1.生态系统所具有的或自身结构和功能相对稳定的能力,叫做生态系统的稳定性。

2.负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统的基础。

知识点二、抵抗力稳定性和恢复力稳定性3.生态系统的稳定性表现在两个方面:一方面是生态系统并使的能力,叫做抵抗力稳定性;另一方面是生态系统在的能力,叫做恢复力稳定性。

4.一般来说,生态系统中的组分越,食物网越,其自动调节能力就,抵抗力稳定性就。

知识点三、提高生态系统的稳定性5.提高生态系统的稳定性,一方面要,对生态系统的利用应该,不应超过生态系统的自我调节能力;另一方面,对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的投入,保证生态系统内部的协调。

【思考与交流】〖例1〗下列生态系统中自动调节能力最强的是()A. 温带阔叶林 B.热带雨林 C.寒带针叶林 D. 温带草原解析:生态系统具有抵抗力稳定性主要是由于其内部具有一定的自动调节能力,生态系统的自动调节能力有大有小。

一般地说,生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自动调节能力就越小。

题中的四个生态系统中生物成分最复杂的是热带雨林,在热带雨林生态系统中,动植物种类繁多,营养结构非常复杂,假如其中的某种植食性动物大量减少,它在食物网中的位置还可以由这个营养级的多种生物代替,整个生态系统的结构和功能仍然能够维持在相对稳定的状态,其自动调节能力最强。

答案:B。

〖例2〗(2000年上海卷)在某个池塘生态系统中,因污染导致水生植物大量死亡后,池塘中首先减少的物质是()A.CO2 B.O2 C.硝酸盐 D.磷酸盐解析:生态系统发展到一定阶段,都具有一定的自动调节能力。

3.5 生态系统的稳定性知识梳理1.生态系统的稳定性(1)概念:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。

对生态系统稳定性的理解:①稳定是相对的,总处于动态变化中。

②结构的相对稳定:生产者、消费者和分解者的种类和数量相对稳定。

③功能的相对稳定:物质与能量的输入和输出相对平衡。

从能量流动角度分析,若能量的输入大于输出,则生态系统处于发展阶段;若能量的输入等于输出,则生态系统处于平衡状态;若能量的输入小于能量的输出,说生态平衡已被破坏。

(2)原因:生态系统具有一定的自我调节能力。

2.生态系统的自我调节能力(1)调节基础:负反馈调节。

负反馈调节在生态系统中普遍存在,不仅存在于生物群落内部,还存在于生物群落与无机环境之间。

(2)实例分析生态系统在受到外界干扰时,依靠自我调节能力来维持自身的相对稳定。

实例1:河流受到轻微的污染时,能通过物理沉降、化学分解和微生物的分解,很快消除污染,河流中的生物种类和数量不会受到明显的影响。

实例2:在森林中,当害虫数量增加时,食虫鸟由于食物丰富,数量也会增多,这样,害虫种群的增长就会受到抑制。

实例3:一场火灾过后,森林中种群密度降低;但由于光照更加充足、土壤中无机养料增多,许多种子萌发后,迅速长成新植株。

(3)特点:生态系统的自我调节能力不是无限的。

当外界干扰强度超过一定限度时,生态系统的自我调节能力会迅速丧失。

例如,我国西北的黄土高原,就是原有森林生态系统崩溃的鲜明例子。

3. 抵抗力稳定性和恢复力稳定性(1)抵抗力稳定性①概念:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状(不受损害)的能力。

②特点:一般来说,生态系统的组分越多,食物网越复杂,其自我调节能力就越强,抵抗力稳定性就越高,反之则越低。

(2)恢复力稳定性:生态系统受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力。

如“离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

”的原因是生态系统具有恢复力稳定性。

(3)两者关系:一般呈相反关系。

高中生物教案:生态系统的稳定性生态系统的稳定性一、引言生态系统是由生物群落和它们所处的非生物环境组成的一个相互作用的系统。

在这个复杂的系统中,各种因素相互影响,维持着一个相对稳定的平衡。

本文将探讨生态系统的稳定性及其重要性,并以高中生物教案为背景,提供相关内容。

二、什么是生态系统的稳定性?1. 生态系统的定义生态系统由包括有机体和无机物质在内的各种组成部分构成。

它们通过能量流动和物质循环维系着一个相对平衡状态。

2. 稳定性的意义稳定性是指生态系统在面临外界干扰时保持自身结构和功能不发生明显变化的能力。

一个具有较高稳定性的生态系统能够抵抗外来干扰,恢复到原始状态。

反之,缺乏稳定性的生态系统容易遭受破坏,并导致连锁反应。

三、维持生态系统稳定性中的要素1. 物种多样性物种多样性是指某一地区或特定环境中存在多种不同类型的生物。

物种多样性对于生态系统的稳定性至关重要,因为不同的物种在食物链、营养循环和能量传递中发挥着不同的作用。

如果一个生态系统中某些重要物种消失或减少,将导致其他物种数量过剩或过缺,打破平衡。

2. 生物多样性生物多样性包括基因多样性、物种多样性和群落多样性三个层次。

这一概念强调了不同类型生物之间相互依存的关系。

丰富的生物多样性可以提高生态系统对外界干扰的抵御能力,因为各个群落之间能够相互支持和补充,从而维持整个生态系统的平衡。

3. 环境因素环境因素是影响生态系统稳定性的重要因素之一。

其中最重要的环境因素包括温度、水分、光照、土壤质量等。

这些因素直接影响到植被的分布和动物适应环境的能力。

保持良好的环境质量将有助于维持一个相对稳定而健康的生态系统。

四、如何保护和提高生态系统的稳定性?1. 保护物种多样性通过采取措施保护和恢复濒危物种,限制非法捕猎和捕捞等行为,建立自然保护区等方式,可以促进物种多样性的增加和维持。

2. 推广可持续发展可持续发展是指在满足当前需求的基础上,不破坏环境资源使未来世代也能满足其需求的发展模式。

【高中生物】高中生物知识点总结:生态系统的稳定性高中生物知识点总结:生态系统的稳定性,供参考。

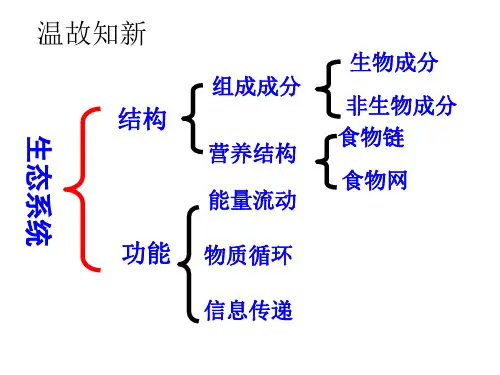

一、生态系统1.定义:生物群落与其无机环境相互作用形成的统一整体,最大的生态系统是生物圈(是指地球上的全部生物及其无机环境的总和)。

2.生态系统:自然型自然生态系统的自我调节能力大于人工生态系统人工生态系统非生物的物质和能量3.结构:生产者(自养生物)主要是绿色植物,以及硝化细菌。

主要有植食性动物、肉食性动物和杂食性动物。

寄生虫(蛔虫)是异养生物主要是细菌、真菌、还有腐生生活的动物(蚯蚓)食物链从生产者开始,一直到最高营养水平的末端。

分解者不参与食物链的营养结构。

食物网之间的关系存在竞争,同时也存在竞争。

食物链,即食物网,是能量流动和物质循环的通道。

点击查看:高中生物知识点4.生态系统功能:能量流动、物质循环和信息传递(1)、能量流动a、定义:生物系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,输入生态系统总能量是生产者固定的太阳能,传递沿食物链、食物网,散失通过呼吸作用以热能形式散失的。

b、过程:一个来源,三个目的地。

c、特点:单向的、逐级递减的(中底层为第一营养级,生产者能量最多,其次为初级消费者,能量金字塔不可倒置,数量金字塔可倒置)。

能量传递效率为10%-20%(2)研究能量流的意义:1。

实现能源的多层次利用,提高能源利用效率(如桑吉鱼塘)。

合理调整能量流动关系,使能量持续有效地流向对人类最有利的部位(如作物除草和害虫防治)二、生态系统的自我调节能力主要表现在3个方面第一种是调节同一物种的种群密度,这是有限空间内种群变化的一般规律;第二,是异种生物种群之间的数量调控,多出现于植物与动物或动物与动物之间,常有食物链关系;第三是生物体与环境之间的相互调节。

生态系统总是随着时间的变化而变化的,并与周围的环境有着很密切的关系。

生态系统的自我调节能力是以内部生物群落为核心的,有着一定的承载力,因此生态系统的自我调节能力是有一定范围的。

高中生物教案:生态系统的稳定性生态系统的稳定性生态系统是由各种生物和非生物组成的生命系统,由于内部存在着复杂而密切的相互关系,因此维持其稳定性是至关重要的。

本文将探讨生态系统的稳定性,并分析影响生态系统稳定性的因素。

一、生态系统的稳定性概述种群的数量、物种的丰富度、生物间的相互依赖关系以及物种间的相互作用都是生态系统稳定性的重要因素。

一个稳定的生态系统能够保持其结构和功能的相对稳定性,从而能够抵御外部冲击,以及变化和扰动的影响。

二、生态系统的稳定性之种群稳定性种群稳定性是指生态系统中各个物种的数量相对稳定。

种群数量的稳定性与物种丰富度、种群密度、资源利用效率、种间竞争等因素密切相关。

一个稳定的生态系统中,种群之间能够相对平衡地共存,而不会出现某一种群数量过度增长或过度减少的情况。

三、生态系统的稳定性之生物多样性生物多样性是指生态系统内物种的丰富度和种类的多样性。

高生物多样性的生态系统能够更好地适应环境变化和抵御外界冲击。

物种的多样性使生态系统具备更强的弹性和恢复能力,能够更好地稳定物质循环和能量流动。

四、生态系统的稳定性之生物间的相互依赖关系生物间的相互依赖关系是生态系统稳定性的重要组成部分。

生物之间存在着食物链、食物网和共生关系等复杂的相互作用。

这种相互依赖关系的存在可以调节生物种群的数量,从而维持生态系统的稳定。

五、生态系统的稳定性之物种间的相互作用物种间的相互作用也是维持生态系统稳定性的重要原因之一。

包括捕食、竞争、共生等相互作用方式。

这些相互作用可以通过调节物种的数量和种群分布来维持生态系统的稳定。

六、影响生态系统稳定性的因素生态系统的稳定性往往受到人为活动、自然灾害以及气候变化等因素的干扰。

人类活动的频繁干扰导致生物多样性减少和种群数量不稳定。

自然灾害如地震、火灾、洪水等也会对生态系统稳定性产生直接影响。

此外,全球气候的变化也给生态系统带来了前所未有的挑战,气温升高、降水模式变化等都可能直接或间接地影响到生态系统的稳定性。

高中生物知识点归纳生态系统的稳定性

名词:

1、生态系统的稳定性:由于生态系统中生物的迁入,迁出及其它变化使生态系统总是在发展变化的,当生态系统发展到一定阶段时,它的结构和功能能够保持相对稳定,我们就把:生态系统具有保持和恢复自身结构和功能相对稳定的能力,称为生态系统的稳定性。

2、抵抗力稳定性:在生物学上就把生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力,称之为抵抗力稳定性。

3、恢复力稳定性:生态系统在遭到外界干扰因素的破坏以后恢复到原状的能力,叫做恢复力稳定性。

语句:

1、生物圈II号”实验失败说明:生态系统的结构和功能难以像真正的生物圈那样,长期保持相对稳定,具备生态系统的稳定性。

2、生态系统的稳定性就包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性等方面。

①抵抗力稳定性的本质是“抵抗干扰、保持原状”;生态系统之所以具有抵抗力稳定性,就是因为生态系统内部具有一定的自动调节能力。

生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自动调节能力越小,抵抗力稳定性越低。

一个生态系统的自动调节能力是有一定限度的,如果外界因素的干扰超过了这个限度,生态系统的相对定状态就会遭到破坏。

3、抵抗力稳定性与恢复力稳定性之间往往存在着相反的关系。

抵抗力稳定性较高的生态系统,恢复力稳定性较低,反之亦然。

4、生物圈是人类生存的唯一环境,而人类活动的干扰正在全球范围内使生态系统偏离稳态,我们要保护并提高生态系统的稳定性。

第三章第5节生态系统的稳定性学习目标班级:姓名:1.概述生态平衡的概念、特征及调节机制2.举例说明抵抗力稳定性和恢复力稳定性3.阐述提高生态系统稳定性的措施4.设计并制作生态缸,观察其稳定性学习重点概述生态平衡的概念、特征及调节机制学习难点抵抗力稳定性和恢复力稳定性的关系课前自主探究一、生态平衡与生态系统的稳定性1、生态平衡(1)概念:生态系统的处于相对稳定的一种状态,就是生态平衡。

(2)特征:①:生态系统的保持相对稳定。

②:的生态过程正常进行,保证了物质总在循环,能量不断流动,生物个体持续。

③:在某生态系统中,植物在一定时间内制造的可供其他生物利用的的量,处于比较的状态。

由此可见,生态平衡并不是指生态系统,而是一种。

2、负反馈调节(1)概念:指在一个系统中,系统工作的效果,反过来又作为调节该系统的工作,并且使系统工作的效果或,它可使系统保持稳定。

(2)作用:负反馈调节在生态系统中,它是生态系统具备的基础。

3、生态系统的稳定性(1)概念:生态系统或自身结构与功能处于的能力。

(2)原因:生态系统具有。

(3)基础:调节。

(4)调节限度:生态系统自我调节能力是的,当外界干扰因素的强度超过一定限度时,生态系统的稳定性,生态平衡就会遭到严重的。

二、抵抗力稳定性和恢复力稳定性1.抵抗力稳定性(1)概念:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能的能力。

(2)规律:生态系统中的组分越多,食物网越,其自我调节能力就,抵抗力稳定性就。

2.恢复力稳定性:生态系统在后的能力。

三、提高生态系统的稳定性一方面要控制对生态系统的,在不超过生态系统的范围内,合理适度地利用生态系统。

另一方面,对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应的的投入,保证生态系统内部的协调。

课堂合作探究探究一区分正反馈和负反馈调节类型负反馈调节正反馈调节作用生态系统中普遍存在,是生态系统的基础,能使生态系统达到和保持平衡使生态系统远离平衡状态结果抑制或减弱最初发生变化的那种成分所发生的变化加速最初发生变化的那种成分所发生的变化实例森林中的食虫鸟和害虫的数量变化已经污染的湖泊中污染状况加剧图示一个森林生态系统中发生的负反馈调节一个湖泊生态系统中发生的正反馈调节(3)生态系统自我调节能力的大小生态系统成分食物网自我调节能力越多越少特别提醒:①生物圈的稳态是一种相对稳定状态,不是绝对不变的。

【高中生物】第5节生态系统的稳定性学习导航1.学习目标(1)阐明生态系统的自我调节能力。

(2)举例说明了阻力和恢复力的稳定性。

(3)简述提高生态系统稳定性的措施。

(4)设计制造生态水池,观察其稳定性。

(5)认同生态系统稳定性的重要性,关注人类活动对生态系统稳定性的影响。

2.学习建议生态系统的稳定性内容较抽象,学习时应通过仔细阅读领会教材上举出的例子、注意发生在我们身边的事实并回顾前面所学的激素调节过程中的反馈调节,进行知识迁移,使知识的掌握变得相对容易。

在理解生态系统具有稳定性时,注意从群落的种间关系、生态系统的结构与功能等方面进行思考。

阻力稳定性和恢复力稳定性的概念是本课程的难点。

学习时,首先要把握抗干扰稳定的核心是“抗干扰、保持原状”,韧性稳定的核心是“被破坏、恢复原状”。

并举例说明两者之间的关系。

自我测评一、多项选择题1.下列生态系统中,自动调节能力最强的是()。

a. 温带草原B温带落叶林C北部针叶林D热带雨林2.人造马尾松林比天然马尾松林易遭松毛虫危害,其主要原因是()。

a、马尾松人工林营养结构复杂。

B.人工马尾松林适应环境的能力较弱c.人造马尾松林营养结构简单d.松毛虫适应环境的能力弱3.在下面对生态系统的描述中,问题是()。

a.生态系统是生物群落及其无机环境相互作用的自然系统b、生态系统的结构包括生态系统、食物链和食物网的组成部分c.生态系统的功能主要是进行物质循环和能量循环d、生态系统具有在一定限度内自动调节以维持生态平衡的能力4.下图表示某草原生态系统的几种生物间的食物关系,如果大量捕杀蛇会导致()。

a、大鼠降低了B.草产量增加c.羊因食物不足而减少d.人口增加5.在一个稳定的池塘生态系统中,突然的污染会杀死所有的植物。

在可测量的变化中,首先增加浓度的是()。

a.二氧化碳b.硝酸盐c.氧d.磷酸盐6.由于污染物的排放,池塘生态系统的结构和功能受到破坏。

污染物停止排放后,由于其自身的净化效果(这是由于生态系统的特性),它将逐渐恢复到原始状态()。

第五章第5节生态系统的稳定性

一、学习目标

1.阐明生态系统的自我调节能力。

2.举例说明抵抗力稳定性和恢复力稳定性。

3.简述提高生态系统稳定性的措施。

学习重难点:阐明生态系统的自我调节能力。

二、学习过程

(一)1、生态系统的稳定性

(1)概念:生态系统所具有的或自身

和相对稳定的能力叫生态系统的稳定性。

(2)原因:生态系统具有能力。

提醒:生态系统稳定性概念的理解

(1)结构相对稳定:生态系统中动植物种类及数量一般不会有太大的变化,相关种群数量呈周期性变化,可用如图曲线表示:

(2)功能相对稳定:生物群落的能量输入与输出相对平衡,物质的输入与输出相对平衡。

(3)生态系统的稳定是系统内部自我调节的结果,这种自我调节主要是依靠群落内部种间关系及种内斗争来实现的。

2、生态系统的自我调节能力

(1)实例

①河流:河流受到轻微污染时,可通过、

和很快消除污染,河流中生物种类与数量受到严重影响。

害虫数量增加食虫鸟食物增加食虫鸟数量

()()

(+)表示促进,(-)表示抑制

思考1:

①草原中生活着草、羊群和狼,由于狼的捕食,羊群数量减少,分析草、羊群、狼的数

量是如何达到逐步稳定的?

②适度捕捞后,池塘中鱼的种群数量为什么不会减少?

③森林局部大火过后,为什么植株能较快生长?

(2)生态系统自我调节能力的基础:

*知识链接

反馈调节:当生态系统某一成分发生变化的时候,它必然会引起其他成分出现一系列的相应变化,这种变化又反过来影响最初发生变化的那种成分的调节方式叫反馈调节。

其中包括正反馈和负反馈。

(3)调节限度:生态系统自我调节能力是的,当外界干扰因素的强度超过一定限度时,生态系统的自我调节能力,生态系统难以恢复。

思考2:向人工鱼塘中施加动物粪便能提高鱼的产量,但也能导致鱼大量死亡而减产,为什么同样的方法会产生两种不同的结果?

(二)生态系统的抵抗力稳定性和恢复力稳定性

(1)抵抗力稳定性:

a概念:生态系统外界干扰因素后并使自身_________ ____的能力。

b:特点:生态系统的组分越多,食物网越,自我调节能力就,抵抗力稳定性越高。

(2)恢复力稳定性

a概念::生态系统在受到外界干扰因素的后

的能力。

B特点:与抵抗力稳定性的关系一般呈。

生态系统在受到不同的干扰后,其恢复的速度和恢复时间是不一样的。

讨论:归纳总结抵抗力稳定性、恢复力稳定性二者之间及与生态系统营养结构的关系如何?

4、提高生态系统的稳定性

提高生态系统稳定性从哪些方面着手?

一方面要控制对生态系统的程度,对生态系统的利用应

该,不应超过其;另一方面,对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的,保证生态系统内部

的协调。

5、设计并制作生态缸,观察其稳定性

(1)目的要求:探究生态系统保持相对稳定的条件。

(2)设计要求及分析

三、反思总结

①任何生态系统的自我调节能力都是有一定限度的,只是大小不同而已,包括生物圈。

②强调“×××生态系统稳定性高低”时,必须明确是抵抗力稳定性还是恢复力稳定性,因

为二者一般呈负相关的关系。

③并非所有生态系统的两种稳定性高低都呈负相关,如苔原和荒漠生态系统的两种稳定性都

低。

④抵抗力稳定性高低比较:生物圈>海洋生态系统>热带雨林>温带草原>极地荒漠。

四、当堂检测

1、热带雨林生态系统比温带草原生态系统 ( )

①营养结构复杂②自我调节能力强③恢复力稳定性高④抵抗力稳定性高

A.①②③

B.①②④ C.①③④ D.②③④

2、下列哪项是环境保护工作所不允许的 ( )

A.消灭“有害”生物 B.植树造林

C.建立自然保护区

D.设法调整能量流动关系,使能量流向对人类最有益的部分

3、要使海洋生物资源可持续利用,就必须保持海洋生态系统的动态平衡。

对一个平衡的生态系统来说,下列叙述错误的是 ( )

A.具有一定的自动调节能力 B.能量流动与物质循环保持动态平衡

C.植物与动物的数量相等 D.生物成分之间相互制约、相互协调

4、实例中,不属于“生态系统具有自我调节能力的实例”的是()

A矿质元素被绿色植物吸收,植物落叶腐烂后又还给土壤

B轻度污染的水体经过生物的吸收分解、物理沉降、化学分解而得到净化

C由于大火而烧毁的森林通过繁殖作用得到恢复更新

D过度开垦草原、毁林造田使气候失调,土地沙漠化

5、有关干旱区域的生物与环境之间关系的叙述,正确的是()

A干旱区域的生态系统食物链少,抵抗力稳定性强

B干旱区域的生态系统自动调节能力弱,恢复力稳定性强

C经干旱环境长期诱导,生物体往往发生耐旱突变

D种群密度是限制干旱区域生物种群数量增长的关键生态因素

6、以下事例中,属于恢复力稳定性的是()

A由于滥砍乱伐,长江流域森林面积急剧减少,引发了百年不遇的洪涝灾害

B当天气干旱时,草原生态系统中的动植物种类和数量一般不会有太大变化

C乡村一个池塘,每天都有人到池塘边洗东西,可每天早晨池水依然清澈如故

D一个相对封闭的生态系统中闯入某种大型肉食动物后,生态系统的各种成分相互作用直到恢复原来的状态

7、系统的结构越复杂,其自动调节能力越大的原因不包括()

A处于同一营养级的生物种类繁多

B能量可通过其他食物链传递到顶级

C某营养级的一些生物消失,可由该营养级的其他生物替代

D能量流经各营养级时是逐渐递减的

8、生态系统中自我调节能力最强的是()

A温带阔叶林 B热带雨林 C寒带针叶林 D温带草原

9、曲线表示四个不同的自然生态系统在受到同等程度的外来干扰后,初级消费者数量的变化情况,其中抵抗力稳定性最高的生态系统是()

10、马尾松的害虫,能取食马尾松针叶。

松毛虫种群的爆发引起马尾松林成片死亡,造成严重的经济损失和生态后果。

通过向马尾松林引入灰喜鹊,可以有效控制虫害。

根据此材料回答:(1)这种控制虫害的方法属于,具有长效、环保和无污染的特点;而农药防治不可能取得长期持续的防治效果,原因是。

(2)在这个生态系统中,灰喜鹊是消费者;松毛虫属于第营养级。

(3)据调查,人造马尾松林比天然松林容易遭受松毛虫危害,原因是。