第五章 情绪

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:5

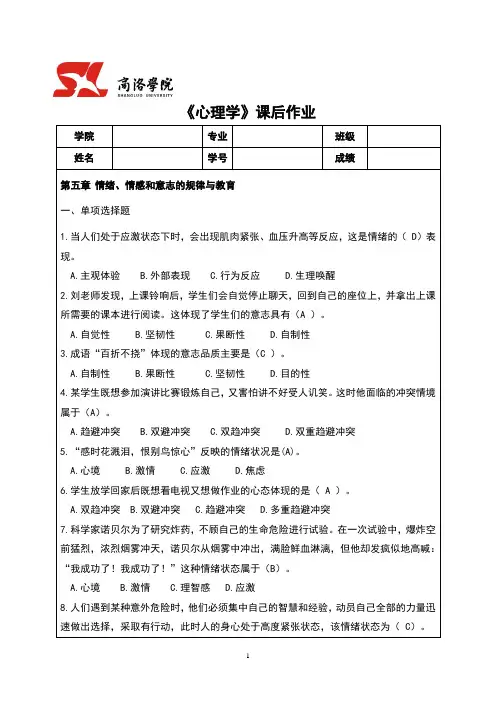

《心理学》课后作业学院专业班级姓名学号成绩第五章情绪、情感和意志的规律与教育一、单项选择题1.当人们处于应激状态下时,会出现肌肉紧张、血压升高等反应,这是情绪的( D)表现。

A.主观体验B.外部表现C.行为反应D.生理唤醒2.刘老师发现,上课铃响后,学生们会自觉停止聊天,回到自己的座位上,并拿出上课所需要的课本进行阅读。

这体现了学生们的意志具有(A )。

A.自觉性B.坚韧性C.果断性D.自制性3.成语“百折不挠”体现的意志品质主要是(C )。

A.自制性B.果断性C.坚韧性D.目的性4.某学生既想参加演讲比赛锻炼自己,又害怕讲不好受人讥笑。

这时他面临的冲突情境属于(A)。

A.趋避冲突B.双避冲突C.双趋冲突D.双重趋避冲突5.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”反映的情绪状况是(A)。

A.心境B.激情C.应激D.焦虑6.学生放学回家后既想看电视又想做作业的心态体现的是( A )。

A.双趋冲突B.双避冲突C.趋避冲突D.多重趋避冲突7.科学家诺贝尔为了研究炸药,不顾自己的生命危险进行试验。

在一次试验中,爆炸空前猛烈,浓烈烟雾冲天,诺贝尔从烟雾中冲出,满脸鲜血淋漓,但他却发疯似地高喊:“我成功了!我成功了!”这种情绪状态属于(B)。

A.心境B.激情C.理智感D.应激8.人们遇到某种意外危险时,他们必须集中自己的智慧和经验,动员自己全部的力量迅速做出选择,采取有行动,此时人的身心处于高度紧张状态,该情绪状态为( C)。

第五章情绪、情绪劳动与管理内容概要本章主要介绍情绪的内涵与类型,分析情绪的发生机制和功能,提出有效的情绪自我管理措施;从情绪劳动产生的时代背景分析情绪劳动研究的必要性,梳理情绪劳动概念的提出直至不断完善的历史沿革过程及其发展脉络,探析情绪劳动的内在结构及其理论模式架构,最后提出了情绪劳动的有效策略。

学习目标把握情绪、情绪劳动的内涵,了解情绪劳动的基本内容,掌握情绪劳动管理的基本方法。

在现代社会激烈的市场与职场竞争环境下,组织中的个体不时地体验着迷茫、失望、沮丧、挫败、疲惫等令人不安的情绪,这些情绪不仅危及个体的身心健康进而影响其工作效率,而且还可能影响组织的有效运转,甚至威胁到组织的生存与发展。

如何在复杂多变的管理环境中对于组织成员进行有效的情绪管理,实现组织绩效目标并塑造竞争优势,成为管理者最关心的问题之一。

本章旨在通过对“情绪管理”这一热点问题的阐述,为现代组织的管理提供一种新的视角,引起管理者及广大员工对情绪管理的关注,引导大家管理好情绪,降低组织内耗,提高组织效率。

第一节情绪概述与管理相传成吉思汗有一个“盛怒杀爱鹰”的故事。

他带着心爱的老鹰上山打猎,干渴难耐时发现一处有少量水渗出的山谷,便耐着性子用杯子接那滴答下来的泉水,在接满水准备喝的那一刻却被老鹰把杯子扑翻在地。

如此反复两次令成吉思汗勃然大怒,一气之下杀了爱鹰。

之后当他寻往高处的水源地喝水时才发现,原来爱鹰不让他喝水并不是出于逗弄,而是由于水源里有一条死去的毒蛇尸体。

成吉思汗在盛怒那一刻已经被“情绪绑架”,情绪阻断了合理的逻辑思考过程,最终酿成大错。

由此可见了解情绪,学会管理自己的情绪具有重要的义。

一、情绪及其类型(一)情绪的概念情绪是指人们在心理活动过程中对客观事物的态度和体验。

情绪是由客观事物引起的,离开了具体的客观事物,人不可能自发地产生情绪。

情绪的性质是以客观事物能否满足人的需要为中介的主观心理体验。

对情绪的理解可以把握以下三点:1、情绪有其生理基础在不同的情绪状态下,人的心律、血压、呼吸乃至人的内分泌、消化系统等,都会发生相应的变化。

第五章情绪考点纲要一、考试内容情绪的含义;情绪的分类;认知对情绪的影响;情绪对认知的影响;情绪与行为的关系;健康情绪的必要条件;暴怒情绪的控制;过度焦虑情绪的控制;过度紧张情绪的控制;抑郁情绪的控制;自卑情绪的控制。

二、考核要求1.识记:(1)情绪的含义;(2)情绪的分类。

2.理解:(1)认知对情绪的影响、情绪对认知的影响;(2)健康情绪的必要条件;(3)情绪与行为的关系。

3.应用:暴怒情绪、过度焦虑情绪、过度紧张情绪、抑郁情绪、自卑情绪的控制。

知识点讲解一、情绪与认知1.情绪的含义情绪是人类对于各种认知对象的一种内心感受或态度。

它是人们对于自己所处的环境和条件,对于自己的工作、学习和生活,对于他人的行为的一种情感体验。

因此,情绪这个概念又与情感这一概念相对应。

“情绪这个概念可以既用于人类也可用于动物,情感这个概念只用于人类”。

事实上,情感是情绪过程的主观体验,是情绪的感受方面需要是情绪产生的重要基础。

根据需要是否获得满足,情绪具有肯定或否定的性质。

情绪总是在一定的情境中产生的。

在不同的情境中情绪会表现出不同的体验特质。

仅就情绪体验的性质而言,情绪表现为强度、紧张度、快感度和复杂度等几个维度。

2.情绪的分类情绪的分类依分类标准而定。

心理学家根据各自不同的标准将情绪分为不同类型。

有些心理学家根据情绪的演化过程或刺激类型将情绪分为六类。

第一类是原始的基本情绪,常常具有高度的紧张性,它们表现为快乐、愤怒、悲哀与恐惧四种形式;第二类是由感觉刺激引发的情绪,常常是温和的或强烈的,它们表现为疼痛、厌恶和轻快;第三类是与自我评价相关的情绪,这主要取决于评价标准,表现为成功感与失败感、骄傲与羞耻、内疚与悔恨等;第四类是与别人有关的情绪.经过一定的时间,这类情绪常常转化为持久的情绪倾向或态度,主要表现形式是爱与恨;第五类是与欣赏有关的情绪.它们是惊奇、敬畏、美感和幽默;第六类是最为持久的情绪状态。

即是心境。

我国心理学家林传鼎从总结我国古代情绪分类的角度。

把情绪分为十八类:安静、喜悦、贪欲、忧愁、愤激、恐惧、恭敬、烦闷、惊骇、爱抚、爱怜、悲痛、恨怒.骄慢、嫉妒、惭愧、耻辱、憎恶。

我国心理学家黄希庭教授从情绪的时间序列性或刺激物属性的角度将情绪分为瓦类。

第一类是情调,即伴随着感觉而产生的情感。

第二类是激情,即一种持续时间短,表现剧烈、失去自我控制力的情绪。

第三类是心境,即一种比较微弱、持久具有渲染性的情绪。

第四类是应激,即出乎意料的紧张情况下所引起的情绪状态。

第五类是情操,即人对具有一定文化价值的东西(如道德、学问、艺术等)所怀有的复杂情感。

3.认知对情绪的影响认知在情绪中的作用主要在于判断评价刺激物对个体需要的符合程度.它是个体对刺激物产生肯定或否定态度的决定因素。

认知过程中伴随着情绪体验。

其中情绪体验是在感知过程中产生,并通过感知过程逐渐得以体现。

(1)感觉是诱发情绪的首要条件。

个体通过感觉刺激,进行认知体验,从而产生一定的情绪体验。

(2)记忆与想象决定着情绪。

情绪的产生与表现需要先前记忆的经验来激活,有时,情绪在认知过程中的产生属于记忆恢复现象,它需要记忆参与;同时,想象在一定程度上决定情绪的复杂表现,想象力丰富,情绪的表现就显得复杂,想象力贫乏,情绪的表现就显得较单调。

因此,记忆与想象是情绪产生的基础,也是情绪表现的主观条件。

(3)注意与思维也决定着情绪的产生与表现。

注意能唤醒情绪的产生.思维能影响情绪反应的方式和速度。

由此可知,认知结构的复杂程度对于情绪的产生和表现会产生很大的影响。

因为认知结构越复杂,个体对刺激物就越善于从多方面进行分析评价,这时所产生的情绪体验就有可能显得较温和;认知结构越简单,个体对刺激物进行评价时就越善于从单方面进行分析判断,这时所产生的情绪体验就有可能显得越强烈。

4.情绪对认知的影响情绪对认知的影响,主要表现在情绪具有动机性功能、信号性功能以及感染性功能三方面。

(1)情绪的动机性功能是指情绪能激发人的认知和行动的动机。

人的认知过程需要动机,动机的强烈又与内驱力信息的大小相关,而情绪使得内驱力信号得以放大、提高和补充,因为情绪体验总是附加到内驱力之上,两者合并之后,使人处于唤醒和激活状态,以备认知。

(2)情绪的信号性功能是指情绪是人的思想意识的自然流露,各种各样的表情都具有一定的信号意义,这种信号有助于人与人之间的相互了解,即使在语言互不相通的情况下,凭借表情,人们也是可以交流的。

(3)情绪的感染性功能是指人们之间情感的沟通需要情绪的感染,而人接受客观事物所带来的刺激而引发的情绪体验也具有渲染性。

情绪对认知过程的影响既有积极的一面,也有消极的一面,这取决于人们认知过程的心境状态。

由于心境对认知的影响是弥散性的,它不仅影响认知过程的质量,而且还影响认知过程的效率,因此,心境的积极状态和消极状态会以不同的方式影响认知的各种过程。

二、情绪与行为1.情绪与行为的关系(1)情绪与行为的先天关联性情绪与行为的先天关联性可以从情绪表现即表情中显现出来.情绪表现是情绪在有机体身上的外显行为。

它包括面部表情、言语表情与身段表情。

言语表情是在有机体语言上的表现;身段表情是在有机体身体姿态上的表现。

(2)情绪与行为的后天社会文化制约性个体的情绪在一定程度上表现出情绪的先天遗传性,但是,情绪的行为表现又是比较复杂的,它的具体表现形式受到社会文化因素的制约,特别是某些比较复杂情绪的表现更是如此。

由于人的内心世界的复杂性,人们能够意识到情绪表现易被他人识别,于是情绪的行为表现又可以通过后天学会,使得人们能够力图掩盖自己的某种真正情绪表现,在某种情况下又在行为上表现m故意设计的情绪行为,有时是和内心情绪不一致的情绪行为。

情绪的行为表现明显地受社会文化因素的影响。

即处于不同文化背景的人,他们的情绪行为表现方式有所不同。

2.健康情绪的必要条件情绪能够影响一个人的精神状态,提高或降低一个人的学习和工作效率。

它也是观察一个人对于某人或某事真实情感的窗口。

它能反映出一个人的志向、胸怀和度量。

它标志着个性成熟的程度。

健康情绪的必要条件是:(1)正确的人生追求(2)宽广的胸襟(3)理性地适应生活(4)寻找身边的欢乐三、不良情绪的控制1.暴怒情绪的控制暴怒是因对客观事物不满而产生的一种情绪反应,一般都是由外在的强烈刺激所引起的,这种情绪反应会严重危害身体。

控制暴怒情绪的基本程序有三步。

第一步:自我意识自己的暴怒。

只有承认自己的情绪处于什么状态.才有可能从这种不良状态中解脱出来。

第二步:对暴怒情绪进行归因。

承认暴怒情绪的存在,就要分析产生暴怒情绪的原因,弄清楚为什么会暴怒。

第三步:寻求制怒的方法。

2.过度焦虑情绪的控制焦虑是由某种不顺心的因素而引起的不愉快的情绪反应。

它主要是对危险、威胁和需要特别努力但对此又无能为力的苦恼的强烈的预期反应。

心理学通过实验研究,认为适度焦虑对学习或工作都有一定的益处。

在学习或工作前的适度焦虑.可以激励自己更用心准备,以便顺利完成任务。

心理学家论证,焦虑是非常顽固的,从长期看,它是令人无法适应的,从短期看,它是令人不愉快的。

因此,我们应当采取一些有针对性的办法来消除焦虑。

首先,积极进人放松状态是消除焦虑的重要方法。

通过适当的放松练习,可以使焦虑者的思绪专注在放松的感觉上,达到以转移注意的方式让焦虑者停止忧虑。

以新压旧也是消除焦虑的一种方法。

心理学家通过实验论证,以另外新的忧虑可以压制原来的焦虑。

当人处于某种焦虑时,这种焦虑可能还是轻微的,这时人陷入另外新的忧思,忽略以前的焦虑感,到后来会减轻焦虑感。

这实质上是在转换注意力,使其离开原来引发焦虑的客观情境。

因此。

陷入忧思反而有助于减轻焦虑。

从这个角度来看,新的忧虑正是消除旧焦虑的良药。

当然.当你处于焦虑状态时.必须尽早自觉察觉焦虑从何发生.从中寻求原因,以理智的方式去质疑焦虑:“焦虑什么?”“为什么焦虑?”“有没有必要焦虑?”“焦虑能不能解决问题?”等等,通过反思,可能会使自己从焦虑的情境中解脱出来,放松自已。

焦虑者的思维通常是不断萦绕着潜在的威胁,让自己陷入恐惧之中,同时思考的方向完全不脱离旧有的模式。

围绕旧有的模式会忧虑各式各样的事情,他们总是注意到别人不曾看到的人生困境。

因此,控制焦虑还可以采用一种对他人陈述自己心中忧虑的方法。

通过向朋友倾诉自己的不快,道出自己的恐惧,朋友会针对你的情况进行开导,会使你的恐惧源自主消失掉。

与此同时,你自己把你心中的忧虑说出来,这本身也会使你更加轻松,有时会醒悟到完全是不必要的焦虑,由此,在你陈述的过程中.你的焦虑本身就在逐渐自主消失。

3.过度紧张情绪的控制紧张是在生活情境中,对威胁性的或不愉快的因素的情绪反应或唤起性反应。

它是由一定环境对个体所产生的压力而引发的反应。

紧张经常产生于人们知觉到的各种不同的要求和自己的能力之问的不平衡,即自己感到自己的能力太小,解决不了需要解决的问题或要完成的任务。

这种不平衡通常产生于生理上的不适应性与心理上的不适应性。

过度紧张情绪的控制方法可以着眼于四个方面:第一是阻断导致紧张情绪的有关环节或途径,从根本上消除导致紧张的根源或刺激,以此得以放松;第二是改善环境,既要改善人生活与_工作的物质环境,调节各种物质环境的刺激,使人能够较好地适应环境,又要改变心理环境,防止或消除各种矛盾、冲突和挫折因素;第三是改善和培养个体的应对能力,即培养克服困难、完成任务和适应环境的能力,这既可以通过教育和锻炼,提高原有的能力,获得新的技能来实现,又可以通过锻炼和改进个性特征,以适应环境的要求来实现;第四,言语放松训练,这种方法最早是由美国心理学家舒尔兹提出的,其基本内容是:①我非常安静;②我的有(左)手或脚感到很沉重;③我的左(右)手或脚感到很沉重;④心跳很平稳、有力;⑤呼吸非常轻松;⑥腹腔感到很暖和;⑦前额凉丝丝的很舒服。

4.抑郁情绪的控制抑郁是一种极为复杂的情绪障碍,也是一种极端情绪的表现,它与其他许多不良的情绪相关,并受许多情绪如焦虑等的影响而加重。

抑郁症是一种心理综合症。

它包括三方面的心理障碍:①心境障碍;②思维障碍;③躯体功能障碍。

按照伊扎德的情绪分化理论,抑郁症不是单一的情绪状态,它包括痛苦、愤怒、厌恶、轻蔑、恐惧、羞愧等多种基本情绪。

主要是痛苦,其次是厌恶、轻蔑和愤怒。

后三者的结合构成敌意。

在抑郁症中敌意是重要的成分。

抑郁情绪的产生主要来自于两个方面的因素,即环境压力与潜在的心理倾向。

由此,人们就引申出内源抑郁症和外源抑郁症两种不同的情绪反应模式。

外源抑郁症侧重于运动反应,情绪反应外显化。

内源抑郁症表现为减慢的运动反应、极深的抑郁、缺乏反应性、一般兴趣丧失、午夜失眠和缺乏自我怜悯,这种抑郁症比外源的更加严重,它在人的内心深处形成固有的心理倾向。