项羽之死文言文知识点总结

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:2

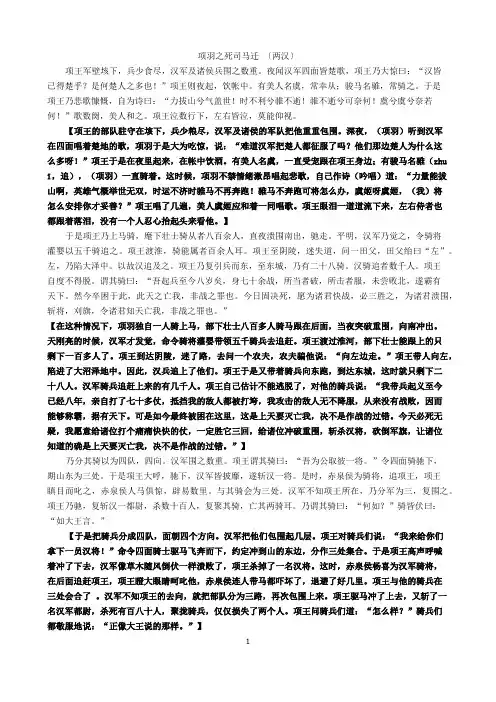

项羽之死司马迁〔两汉〕项王军壁垓下,兵少食尽,汉军及诸侯兵围之数重。

夜闻汉军四面皆楚歌,项王乃大惊曰:“汉皆已得楚乎?是何楚人之多也!”项王则夜起,饮帐中。

有美人名虞,常幸从;骏马名骓,常骑之。

于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:“力拔山兮气盖世!时不利兮骓不逝!骓不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!”歌数阕,美人和之。

项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。

【项王的部队驻守在垓下,兵少粮尽,汉军及诸侯的军队把他重重包围。

深夜,(项羽)听到汉军在四面唱着楚地的歌,项羽于是大为吃惊,说:“难道汉军把楚人都征服了吗?他们那边楚人为什么这么多呀!”项王于是在夜里起来,在帐中饮酒。

有美人名虞,一直受宠跟在项王身边;有骏马名骓(zhu ī,追),(项羽)一直骑着。

这时候,项羽不禁情绪激昂唱起悲歌,自己作诗(吟唱)道:“力量能拔山啊,英雄气概举世无双,时运不济时骓马不再奔跑!骓马不奔跑可将怎么办,虞姬呀虞姬,(我)将怎么安排你才妥善?”项王唱了几遍,美人虞姬应和着一同唱歌。

项王眼泪一道道流下来,左右侍者也都跟着落泪,没有一个人忍心抬起头来看他。

】于是项王乃上马骑,麾下壮士骑从者八百余人,直夜溃围南出,驰走。

平明,汉军乃觉之,令骑将灌婴以五千骑追之。

项王渡淮,骑能属者百余人耳。

项王至阴陵,迷失道,问一田父,田父绐曰“左”。

左,乃陷大泽中。

以故汉追及之。

项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。

汉骑追者数千人。

项王自度不得脱。

谓其骑曰:“吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。

然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。

今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃围,斩将,刈旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。

”【在这种情况下,项羽独自一人骑上马,部下壮士八百多人骑马跟在后面,当夜突破重围,向南冲出。

天刚亮的时候,汉军才发觉,命令骑将灌婴带领五千骑兵去追赶。

项王渡过淮河,部下壮士能跟上的只剩下一百多人了。

项王到达阴陵,迷了路,去问一个农夫,农夫骗他说:“向左边走。

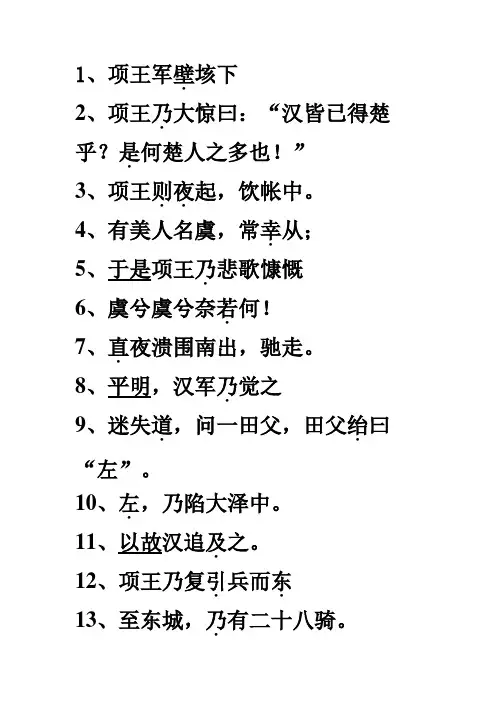

1、项王军壁.垓下

2、项王乃.大惊曰:“汉皆已得楚乎?是.何楚人之多也!”

3、项王则夜

..起,饮帐中。

4、有美人名虞,常幸.从;

5、于是项王乃.悲歌慷慨

6、虞兮虞兮奈若.何!

7、直.夜溃围南出,驰走。

8、平明,汉军乃.觉之

9、迷失道.,问一田父,田父绐.曰“左”。

10、左.,乃陷大泽中。

11、以故汉追及.之。

12、项王乃复引.兵而东.

13、至东城,乃.有二十八骑。

14、项王自度.不得脱。

15、身.七十余战,所当者破,所击者

服,未尝败北。

16、然今卒.困于此,此天之亡我,非

战之罪.也。

17、今日固.决死,愿为诸君快战

18、乃分其骑以为

..四队,四向。

19、令四面骑驰下,期.山东为三处。

20、乃谓其骑曰:“何如?”骑皆伏.

曰:“如.大王言。

”

21、江东虽小,地方千里。

22、众数十万人,亦足王.也。

23、汉军至,无以渡。

24、天之亡我,我何渡为.!

25、且.籍与江东子弟八千人渡江而西.

26、纵江东父兄怜而王.我,我何面目

见之?

27、籍独.不愧于心乎?”

28、独.籍所杀汉军数百人。

29、项王身亦被.十余创.。

30、顾.见汉骑司马吕马童

31、若.非吾故人乎?

32、吾为若.德。

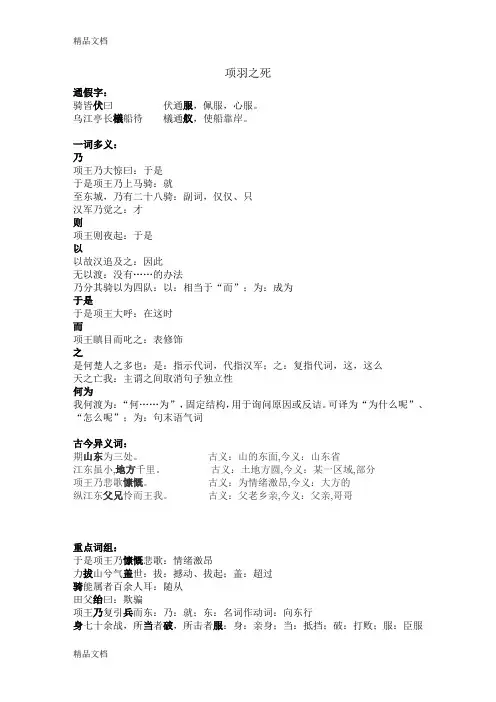

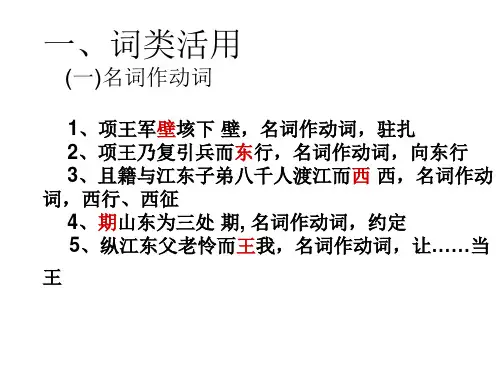

《项羽之死》知识点归纳一、词类活用1.项王军壁.垓下2.项王则夜.起3.直(当)夜溃围南.出4.项王乃复引兵而东.5.纵江东父老怜而王.我二、重点字词1、于是项王乃慷慨..悲歌:3、力拔山兮气盖.世:4、项王泣.数行下:5、平明..(平旦)6,、地方..千里:麾下..壮士骑从者八百余人,直.夜溃围南出驰走.项王乃复引.兵而东骑能属.者百余人耳。

田父绐.曰“左”。

非战之罪.也刈.旗期.山东为三处汉军皆披靡..辟易..数里项王身亦被.十余创顾.见汉骑司马吕马童若非吾故人..乎吾闻汉购.我头千金瞋目..而叱之吾知公长者..籍独.不愧于心乎?三、虚词:以令骑将灌婴以五千骑追之。

乃分其骑以为四队以赐公汉军至,无以渡乃平明,汉军乃觉之项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑问今是何世,乃不知有汉:为与其骑会为三处我何渡为吾为若德之此天之亡我非战之罪也且臣死且.不避,卮酒安足辞古之圣人其出人也远矣,犹且.从师而问焉示赵弱且.怯也吾攻赵,旦暮且.下得过且.过存者且.偷生,死者长已矣!四、翻译句子1. 天之亡我,我何渡为!2.纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?3.平明,汉军乃觉之,令骑将灌婴以五千骑追之。

4.然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。

五、特殊句式:1、骑能属者百余人耳()汉骑追者数千人麾下壮士骑从者八百余人2、天之亡我,我何渡为!“何……为”,固定结构,由副词“何”与语气词“为”构成。

3所当者破,所击者服()《项羽之死》知识点归纳答案:一、词类活用1.项王军壁.垓下壁,名词作动词,驻扎2.项王则夜.起夜,名词作状语,在夜里3.直(当)夜溃围南.出南名词作状语,向南4.项王乃复引兵而东.东,名词作动词,东行5.纵江东父老怜而王.我王,名词使动用法,让……当王6.众数十万人,亦足王.也称王,名词作动词二、重点字词1、于是项王乃慷慨..悲歌:慷慨情绪激昂。

3、力拔山兮气盖.世:拔,撼动。

盖,胜过、压倒、超过。

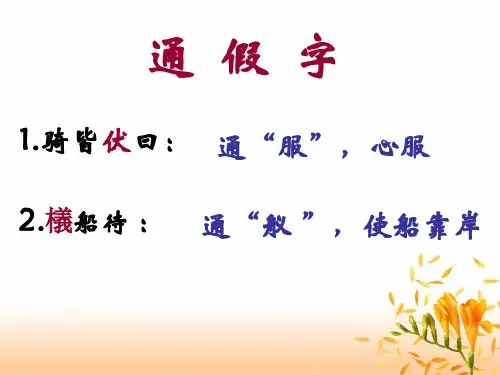

项羽之死通假字:骑皆伏曰伏通服,佩服,心服。

乌江亭长檥船待檥通舣,使船靠岸。

一词多义:乃项王乃大惊曰:于是于是项王乃上马骑:就至东城,乃有二十八骑:副词,仅仅、只汉军乃觉之:才则项王则夜起:于是以以故汉追及之:因此无以渡:没有……的办法乃分其骑以为四队:以:相当于“而”;为:成为于是于是项王大呼:在这时而项王瞋目而叱之:表修饰之是何楚人之多也:是:指示代词,代指汉军;之:复指代词,这,这么天之亡我:主谓之间取消句子独立性何为我何渡为:“何……为”,固定结构,用于询问原因或反诘。

可译为“为什么呢”、“怎么呢”;为:句末语气词古今异义词:期山东为三处。

古义:山的东面,今义:山东省江东虽小,地方千里。

古义:土地方圆,今义:某一区域,部分项王乃悲歌慷慨。

古义:为情绪激昂,今义:大方的纵江东父兄怜而王我。

古义:父老乡亲,今义:父亲,哥哥重点词组:于是项王乃慷慨悲歌:情绪激昂力拔山兮气盖世:拔:撼动、拔起;盖:超过骑能属者百余人耳:随从田父绐曰:欺骗项王乃复引兵而东:乃:就;东:名词作动词:向东行身七十余战,所当者破,所击者服:身:亲身;当:抵挡;破:打败;服:臣服此天之亡我:使动,使……亡今日固决死:固:本来;决:必定乃分其骑以为四队,四向:向:名词作动词,向(四面)杀出愿为诸君快战:痛快地期山东为三处:期:约定;山东:山的东面汉军皆披靡:溃散辟易数里:畏惧退缩,退避亡其两骑耳:失去亦足王也:名词作动词,称王且籍与江东子弟八千人渡江而西:籍:我;西:名词作动词,西征籍独不愧于心乎:难道吾知公长者:有德行的人所当无敌:遇到独籍所杀汉军数百人:独:单独;籍:指项羽项王身亦被十余创:身:自身;被:遭受吾为若德:为:送;德:人情词类活用:项王军壁垓下壁,名词作动词,驻扎项王则夜起夜,名词作状语,在夜里直夜溃围南出南,名词作状语,向南项王乃复引兵而东东,名词作动词,东行纵江东父老怜而王我王,名词作动词,让……当王特殊句式:定语后置句麾下壮士骑从者百余人耳。

《项羽之死》文言知识点整理《项羽之死》是中国历史上重要的一幕,也是文学史上的经典之一。

这篇文章从文言角度出发,整理了《项羽之死》这篇文学作品中的知识点,希望能够帮助读者更好地理解这篇经典。

一、人物形象《项羽之死》展示了项羽、刘邦两位历史人物的不同形象,其中项羽形象尤为鲜明。

对于这两个人物的描写,作者用了大量的比喻、象征等修辞手法,来生动地描绘人物的性格特点、思想状态等。

以下是一些具有代表性的形象描写:项羽形象描写:1. “高举七尺长刀,车前镶边,压抑天下,挽断长江。

”这是关于项羽武力的形象描写,刻画出他威风凛凛、无坚不摧的形象。

2. “鸣条拳闪进胸臆,剑舞纵横吞虹霓。

”这是项羽激昂、热血的形象描写,表现出他英勇无敌、充满斗志的性格特点。

3. “天下逍遥在我心,莫把五湖三江论。

”这是项羽豪放、无拘束的形象描写,揭示了他不愿意受制于他人、渴望自由、逍遥自在的思想状态。

刘邦形象描写:1. “微服走天下,谈笑若无事。

”这是刘邦机智、狡诈的形象描写,表现出他能够善于隐藏自己的能力,狡猾地躲避敌人。

2. “冷眼旁观,识出胜负。

”这是刘邦冷静、持重的形象描写,揭示了他克制自己的能力,能够从容面对复杂的局面。

3. “刚毅中和,作天下储君。

”这是刘邦稳重、坚毅的形象描写,刻画出他能够具有天下大局意识、重视稳定、善于掌控的领导能力。

二、历史事件《项羽之死》主要描写了项羽和刘邦之间的战争和他们之后的命运,融入了中国历史上重要的事件和人物。

以下是文章中一些具有代表性的历史事件:1. 重托关中文章中提到的“咸阳之变”,是汉高祖刘邦成功发动兵变,夺取了秦朝的政权。

而“重托关中”,则是刘邦在取得政权后,在项羽的逼迫下调任关中的事件。

2. 白登山之战项羽与刘邦在白登山一战中,击败了秦朝军队,为接下来的战争奠定了基础。

文章中“几经波折,卒无功”的描写,表现了刘邦对于战争的不懈努力和艰难经历。

3. 五株柏、三个臭皮匠这两个历史事件,依照《史记》所记载,是刘邦为了躲避项羽追杀,分别找到避难所的故事。

《项羽之死》文言知识点整理

项羽之死

文言知识点整理

一、简介

《项羽之死》是中国古代文学名著《史记》中的一篇历史记载,记述了秦朝末年楚汉战争的阶段,以及楚军主帅项羽自刎而死的故事。

二、文言知识点

1. 文言文的字词运用:《项羽之死》以文言文为载体,运用了

丰富的古代汉字和熟悉的词语,展示了古代士人的文化修养和语言

表达能力。

2. 典故的使用:《项羽之死》中穿插了许多典故,如“渡江楚,赴河汉”,“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”,展示了古

人的博学多识和引经据典的修辞手法。

3. 意境的营造:《项羽之死》以楚军失败、项羽自刎为主要情节,通过描写战场上的悲壮和主人公的决意,创造了一种激动人心

的战争氛围和壮烈的英雄形象。

4. 对人物形象的塑造:文中通过细腻的描写,展现出项羽胸怀壮志、视死如归的豪情,以及其在战争中的智勇才略,使读者对项羽这一历史人物有了更深的了解。

5. 历史价值的关注:《项羽之死》作为记载古代历史的文献资料,强调了历史的连续性和重要性,通过叙述楚汉战争的背景和决战的过程,让读者了解中国古代的政治、军事和文化背景。

三、

《项羽之死》作为一篇具有历史价值和文学价值的文言文,通过深入的研读,可以加深对古代历史和传统文化的理解。

阅读《项羽之死》也可以提升文言文阅读能力,掌握文言文的语法规则和表达方式,对于学习和欣赏古代文学作品都有一定的帮助。

项羽之死文言知识点整理篇一:项羽之死是中国历史上一段著名的故事,发生在公元前202年的垓下之战。

项羽,秦末豪杰,纵横天下,然而在这场战役中,他却败给了刘邦,最终选择了自刎。

文言知识点一:切腹自尽在中国古代,自尽是一种常见的结束生命的方式,特别是对于身份高贵的人来说。

切腹自尽是其中一种方式,也是一种比较光荣的方式。

自尽的目的是为了保持尊严和避免被敌人俘虏。

项羽选择切腹自尽,展示了他作为一个豪杰的勇气和决心。

文言知识点二:节义观念在中国传统文化中,节义观念是非常重要的价值观。

尤其是在古代战争时期,保持节义被认为是一个人的高尚品质。

项羽的选择体现了他对自己的责任感和忠诚,他宁愿以死来保持自己的节操,不愿意屈居于他人之下。

文言知识点三:壮烈之死项羽的死被认为是一种壮烈的死亡方式。

在中国古代文化中,壮烈的死亡被视为英雄的象征,是一种受到赞扬和尊敬的行为。

项羽选择了自尽,以表示他宁愿以死来保持自己的尊严和荣誉。

这种壮烈的死亡方式成为后来许多文人墨客赞颂和描写的对象,流传至今。

文言知识点四:忧国忧民项羽之死也反映了他对国家和人民的忧虑和担心。

在垓下之战前,项羽曾是中国古代历史上一个闻名遐迩的英雄,但他最终败给了刘邦,失去了自己的势力和地位。

项羽为自己的失败感到忧虑,不愿意看到刘邦建立自己的王朝,更不愿意看到人民受到压迫和苦难。

因此,他选择了以死来结束自己的生命,以示对国家和人民的忧虑。

总之,项羽之死是中国历史上一段充满传奇色彩的故事,通过他的选择体现了文言知识中的自尽、节义观念、壮烈之死和忧国忧民等重要价值观。

这个故事不仅在中国历史上有着深远的影响,也在文学和艺术作品中得到了广泛的赞扬和描写。

篇二:项羽之死是中国历史上著名的战争事件之一,发生在公元前202年的垓下之战。

项羽是楚国的将领和政治家,他在垓下之战中败给了刘邦领导的汉军,最终选择自刎而死。

项羽的死亡具有重要的历史意义,标志着楚国的灭亡和刘邦建立汉朝的胜利。

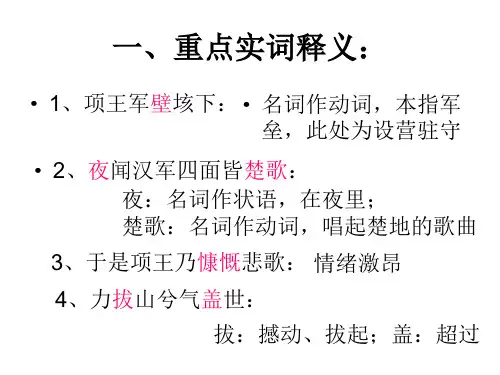

《项羽之死》文言知识点整理一、重点实词:项王军壁垓下:名词作动词,本指军垒,此处为设营驻守夜闻汉军四面皆楚歌:夜:名词作状语,在夜里;楚歌:名词作动词,唱起楚地的歌曲于是项王乃慷慨悲歌:情绪激昂力拔山兮气盖世:拔:撼动、拔起;盖:超过直夜溃围南出:名词作状语,向南骑能属者百余人耳:随从田父绐曰:欺骗项王乃复引兵而东:乃:就;东:名词作动词:向东行身七十余战,所当者破,所击者服:身:亲身;当:抵挡;破:打败;服:臣服此天之亡我:使动,使……亡今日固决死:固:本来;决:必定乃分其骑以为四队,四向:向:名词作动词,向(四面)杀出愿为诸君快战:痛快地期山东为三处:期:约定;山东:山的东面汉军皆披靡:溃散辟易数里:畏惧退缩,退避亡其两骑耳:失去骑皆伏曰:通“服”,心服乌江亭长檥(打不出来,原字请看课文)船待:通“舣”,使船靠岸地方千里:地、方:土地方圆亦足王也:名词作动词,称王且籍与江东子弟八千人渡江而西:籍:我;西:名词作动词,西征籍独不愧于心乎:难道吾知公长者:有德行的人所当无敌:遇到独籍所杀汉军数百人:独:单独;籍:指项羽项王身亦被十余创:身:自身;被:遭受若非吾故人乎:你吾为若德:为:送;德:人情二、重点虚词:①乃:项王乃大惊曰:于是于是项王乃上马骑:就至东城,乃有二十八骑:副词,仅仅、只汉军乃觉之:才②则:项王则夜起:于是③以故汉追及之:因此无以渡:没有……的办法乃分其骑以为四队:以:相当于“而”;为:成为④于是项王大呼:在这时⑤项王瞋目而叱之:表修饰⑥之:是何楚人之多也:是:指示代词,代指汉军;之:复指代词,这,这么天之亡我:主谓之间取消句子独立性⑦我何渡为:“何……为”,固定结构,用于询问原因或反诘。

可译为“为什么呢”、“怎么呢”;为:句末语气词三、句式:①定语后置句:麾下壮士骑从者百余人耳。

骑能属者百余人耳。

汉骑追者数千人。

吾闻汉购我头千金,邑万户②被动句:然今卒困于此③判断句:此天之亡我,非战之罪也。

《项羽之死》考点知识整理一、词类活用(一)名词作动词1、项王军壁垓下壁,名词作动词,驻扎2、项王乃复引兵而东行东,名词作动词,向东行3、渡江而西西,名词作动词,西行、西征4、期山东为三处期, 名词作动词,约定5、纵江东父老怜而王我王,名词作动词,让……当王(二)名词作状语1.项王则夜起夜,名词作状语,在夜里2. 于是项王乃欲东渡乌江东,名词作状语,向东二、古今异义词:1、期山东为三处。

古义:山的东面,今义:山东省2、江东虽小,地方千里。

古义:土地方圆,今义:某一区域,部分3、项王乃悲歌慷慨。

古义:为情绪激昂,今义:大方的4、纵江东父兄怜而王我。

古义:父老乡亲,今义:父亲,哥哥三、一词多义:1、乃1)项王乃大惊曰:于是2)于是项王乃上马骑:就3)至东城,乃有二十八骑:副词,仅仅、只4)汉军乃觉之:才2、则1)项王则夜起:于是3、以1)以故汉追及之:因此2)无以渡:没有……的办法3)乃分其骑以为四队:以:相当于“而”;为:成为4、于是1)于是项王大呼:在这5、而1)项王瞋目而叱之:表修饰6、之1)是何楚人之多也:是:指示代词,代指汉军;之:复指代词,这,这么2)天之亡我:主谓之间取消句子独立性7、何为1)我何渡为:“何……为”,固定结构,用于询问原因或反诘。

可译为“为什么呢”、“怎么呢”;为:句末语气词四、通假字1、骑皆伏曰伏通服,佩服,心服。

2、乌江亭长檥船待檥通舣,使船靠岸。

五、句式(一)状语后置句1、饮帐中(省略句;状语后置句)饮帐中,饮(于)帐中,“(于)帐中”是后置的介宾结构译:在军帐中饮酒2、左,乃陷大泽中(省略句,状语后置句)译:项王带人向左,陷进了大沼泽地中3、籍独不愧于心乎?(状语后置句)“于心”是后置的介宾结构。

译:我项籍难道心中没有愧吗?4、吾闻汉购我头千金,邑万户(省略句;状语后置句)补充完整应为:吾闻汉购我头(以)千金,邑万户“(以)头千金,邑万户”为后置的介宾结构。

译:我听说汉王用黄金千斤,封邑万户悬赏征求我的脑袋(二)定语后置句1、麾下壮士骑从者八百余人(定语后置句)译:部下壮士八百多人骑马跟在后面2、骑能属者百余人耳(定语后置句)译:能跟从的骑兵一百多人罢了。

《项羽之死》文言知识点整理《项羽之死》出自司马迁的《史记》,是一篇经典的文言文。

以下是对这篇文章中一些重要文言知识点的整理。

一、通假字1、骑皆伏曰:“如大王言。

” “伏”通“服”,佩服。

二、一词多义1、壁项王军壁垓下:名词作动词,设营驻守。

岸土赤而壁立:名词,陡削的山崖。

2、顾顾见汉骑司马吕马童:回头看。

顾吾念之:只是,不过。

3、亡此天之亡我:使动用法,使……灭亡。

今亡亦死,举大计亦死:逃跑。

4、乃于是项王乃上马骑:就。

至东城,乃有二十八骑:只,仅仅。

5、以以故汉追及之:因为。

乃分其骑以为四队:把。

三、古今异义1、期山东为三处古义:山的东面。

今义:山东省。

2、江东虽小,地方千里古义:土地方圆。

今义:某一区域。

3、吾知公长者古义:忠厚的人。

今义:年龄较大的人。

四、词类活用1、项王军壁垓下:壁,名词用作动词,设营驻守。

2、夜闻汉军四面皆楚歌:夜,名词作状语,在夜里。

3、直夜溃围南出:南,名词作状语,向南。

4、项王则夜起:夜,名词作状语,在夜里。

5、于是项王乃欲东渡乌江:东,名词作状语,向东。

6、且籍与江东子弟八千人渡江而西:西,名词用作动词,西征。

7、纵江东父兄怜而王我:王,名词使动用法,使……为王。

8、马童面之:面,名词用作动词,面对。

五、特殊句式1、此天之亡我,非战之罪也:判断句,“……也”表判断。

2、麾下壮士骑从者八百余人:定语后置句,“骑从者八百余人”为“壮士”的定语,后置。

3、汉骑追者数千人:定语后置句,“追者数千人”为“汉骑”的定语,后置。

4、然今卒困于此:被动句,“于”表被动。

5、吾闻汉购我头千金,邑万户:省略句,“购”后省略“以”。

六、重点实词1、项王军壁垓下:军,军队;壁,设营驻守。

2、是时,赤泉侯为骑将:是时,这时。

3、左,乃陷大泽中:陷,陷入。

4、吾起兵至今八岁矣:岁,年。

5、期山东为三处:期,约定。

6、辟易数里:辟易,退避。

7、与其骑会为三处:会,会合。

8、汉军皆披靡:披靡,溃散。

《项羽之死》文言知识点整理《项羽之死》文言知识点整理一、文言文背景知识文言文是指汉代至清代在中国使用的书面语言,是中国古代文学的重要组成部分。

文言文的特点包括词语的繁复、语法的严谨以及一些特殊的表达方式。

二、文言文的特点1. 繁复的词语:文言文中常使用较长、复杂的词语,词汇量丰富,使用技巧独特。

2. 严谨的语法:文言文的语法结构很规范,使用时需要注意字义、词序和句法等方面的要求。

3. 兼表达的方式:文言文中有许多特殊的表达方式,如借代、比喻、典故等,需要具备一定的文化背景知识才能理解。

4. 古代文化影响:文言文中常使用古代的人物、地名、典故等,需要对古代文化有一定的了解才能准确理解。

三、《项羽之死》的背景情节《项羽之死》是中国古代文学名著《史记》中的一段记载,故事发生在秦末汉初的战国时代。

项羽是楚国的将军,他在与秦国的战争中失利,最终选择了自刎而死。

四、常见的文言文句式和表达方式1. 并列句:文言文中经常使用并列句,即将两个或多个主题用“而”、“却”、“亦”等连词连接起来,表示事物之间的关系。

2. 连词的使用:文言文常使用“则”、“乃”、“故”、“以”等连词,用于连接句子或修饰动词。

3. 双音节动词的使用:文言文中常使用双音节的动词,如“还”、“乃”、“得”等,用于表示动作或状态。

4. 典故和比喻的运用:文言文中常使用典故和比喻,用于增强表达的艺术效果,需要对典故和比喻有一定的了解。

五、《项羽之死》的文言文分析在《项羽之死》这篇文言文中,作者通过描写项羽自刎而死的情节,表达了项羽作为一个勇士的气节和坚决不屈的精神。

也展示了项羽对于失败的无奈和痛苦,以及他对于自己国家的忠诚和牺牲精神。

在这篇文言文中,作者运用了丰富的词语和典故,通过生动的描写和比喻,增强了文章的艺术效果。

作者还使用了一些特殊的句式和表达方式,如并列句和双音节动词,使文章更加严谨和具有古代文言文的特色。

,通过对《项羽之死》这篇文言文的分析,我们可以更好地理解文言文的特点和风格,并从中体会到古代人物的英雄气概和坚韧不拔的精神。

项羽之死1. 人物背景项羽(公元前232年-公元前202年),字羽,赵国中山人,中国历史上著名的军事统帅和政治家,楚汉战争的主要人物之一。

项羽在战争中表现出了卓越的领导能力和壮烈的个人英雄主义。

他以擅长骑射和作战策略而闻名于世,被誉为古代中国的战神。

2. 革命战争项羽的事迹主要出现在楚汉战争中。

楚汉战争是中国历史上一场重要的革命战争,是因秦朝统治者暴虐而引发的起义战争,项羽是楚军的主要将领之一。

3. 知识点整理3.1. 战略思想项羽在楚汉战争中展示了出色的战略思想。

他采取了多种策略,如声东击西、分兵出击等,成功地破坏了敌人的计划并取得了一系列的胜利。

3.2. 战术手段项羽善于运用各种战术手段来击败敌人。

他精通骑射,在战场上所向披靡。

他还擅长伏兵、埋伏等战术,在多次战役中利用这些战术成功地诱敌深入,使敌人陷入被动局面。

3.3. 个人英勇项羽在战场上表现出了出色的英勇和决心。

他带领楚军孤军奋战,多次冲在最前线,以身体力行鼓舞士气。

他不畏艰难困苦,始终保持战斗的激情,从而赢得了士兵们的尊敬和信任。

3.4. 英雄主义精神项羽的英雄主义精神深深地影响了后人。

他面对敌人的追击和困境时,选择了自刎而不屈服于敌人。

他的这一壮举被后人赞美为忠诚和坚持自己信仰的表现,成为中国历史上英雄的典范。

4.项羽是中国历史上一位杰出的军事统帅和政治家,他在楚汉战争中展现了出色的领导能力和个人英勇。

他的战略思想、战术手段以及英雄主义精神都为后人提供了宝贵的借鉴和启迪。

他的壮烈死去,使人们对他的敬佩和怀念与日俱增。

《项羽之死》文言知识点整理《项羽之死》文言知识点整理⒈作者与作品简介●《项羽之死》是中国古代文学名篇《楚辞》中的一篇,作者为屈原。

●屈原(约公元前340年-约公元前278年),是中国古代伟大的爱国主义诗人、政治家、军事家,被誉为楚国的“国士”。

●《楚辞》是中国文化宝库中的瑰宝,是楚国诗人们的集体作品,包括了多篇抒发爱国思念之情的诗歌。

⒉《项羽之死》的背景与故事梗概●背景:公元前202年,项羽在垓下战败,秦朝灭亡后,秦将军项羽成为了淮阴王,但最终在鸿门宴中被刘邦击败。

●故事梗概:《项羽之死》描写了分封之后,项羽在各方诸侯的打压下策略性撤退,最终来到乌江,孤军奋战,被围困于夔门。

他在夔门城头上高歌《咏楚》表达了自己的忧国忧民之情,然后正面迎敌,与刘邦军队浴血奋战,最终以自杀的方式结束了自己的生命。

⒊文言文知识点1) 用典:屈原巧妙地运用了典故和典型人物,如伯牛、舜、禹等,丰富了作品的内涵。

2) 比喻手法:文中出现了许多精彩的比喻,如“楚虽三户能封,亦足以破栈矣”、“乘风破浪会有时”等,使作品更加形象生动。

3) 对古代历史人物和事件的运用:作品运用了众多古代历史人物和事件,如孟尝君、白起、李广等,增加了作品的文化厚度。

⒋《项羽之死》中的文学价值●《项羽之死》以豪放激扬的词句,表达了作者对祖国失去、战乱和人民苦难的深切思念之情。

●作品通过展示项羽忠诚爱国、宁死不屈的精神风貌,表达了对楚国和楚人的深切怀念和敬意。

●作品具有深刻的人生哲理,阐述了人生的高尚境界和精神追求。

⒌附件:●此处为附件教学材料,包括了《项羽之死》的解析、相关诗词的注释和解读等内容。

⒍法律名词及注释:●此处为法律名词及其相关注释教学材料,包括了与《项羽之死》相关的法律概念和注释,如国家、公民、爱国主义等。

项羽之死

通假字:

骑皆伏曰伏通服,佩服,心服。

乌江亭长檥船待檥通舣,使船靠岸。

一词多义:

乃

项王乃大惊曰:于是

于是项王乃上马骑:就

至东城,乃有二十八骑:副词,仅仅、只

汉军乃觉之:才

则

项王则夜起:于是

以

以故汉追及之:因此

无以渡:没有……的办法

乃分其骑以为四队:以:相当于“而”;为:成为

于是

于是项王大呼:在这时

而

项王瞋目而叱之:表修饰

之

是何楚人之多也:是:指示代词,代指汉军;之:复指代词,这,这么

天之亡我:主谓之间取消句子独立性

何为

我何渡为:“何……为”,固定结构,用于询问原因或反诘。

可译为“为什么呢”、“怎么呢”;为:句末语气词

古今异义词:

期山东为三处。

古义:山的东面,今义:山东省

江东虽小,地方千里。

古义:土地方圆,今义:某一区域,部分

项王乃悲歌慷慨。

古义:为情绪激昂,今义:大方的

纵江东父兄怜而王我。

古义:父老乡亲,今义:父亲,哥哥

重点词组:

于是项王乃慷慨悲歌:情绪激昂

力拔山兮气盖世:拔:撼动、拔起;盖:超过

骑能属者百余人耳:随从

田父绐曰:欺骗

项王乃复引兵而东:乃:就;东:名词作动词:向东行

身七十余战,所当者破,所击者服:身:亲身;当:抵挡;破:打败;服:臣服

此天之亡我:使动,使……亡

今日固决死:固:本来;决:必定

乃分其骑以为四队,四向:向:名词作动词,向(四面)杀出

愿为诸君快战:痛快地

期山东为三处:期:约定;山东:山的东面

汉军皆披靡:溃散

辟易数里:畏惧退缩,退避

亡其两骑耳:失去

亦足王也:名词作动词,称王

且籍与江东子弟八千人渡江而西:籍:我;西:名词作动词,西征

籍独不愧于心乎:难道

吾知公长者:有德行的人

所当无敌:遇到

独籍所杀汉军数百人:独:单独;籍:指项羽

项王身亦被十余创:身:自身;被:遭受

吾为若德:为:送;德:人情

词类活用:

项王军壁垓下壁,名词作动词,驻扎

项王则夜起夜,名词作状语,在夜里

直夜溃围南出南,名词作状语,向南

项王乃复引兵而东东,名词作动词,东行

纵江东父老怜而王我王,名词作动词,让……当王

特殊句式:

定语后置句

麾下壮士骑从者百余人耳。

骑能属者百余人耳。

汉骑追者数千人。

吾闻汉购我头千金,邑万户

被动句

然今卒困于此

判断句

此天之亡我,非战之罪也。

此项王也。

省略句

项王则夜起,饮(于)帐中。

吾骑此马五岁,所当无敌,尝一日行千里,不忍杀之,以(之)赐公。

马童面之,指(于)王翳曰

固定句式

何……为,表疑问:天之亡我,我何渡为?

独……乎:籍独不愧于心乎?。