产业经济学:产业布局

- 格式:pdf

- 大小:10.40 MB

- 文档页数:49

产业经济学马歇尔冲突:大规模生产能提高企业的生产效率,但企业追求规模经济的结果必然会导致垄断的发展,而垄断将破坏价格机制,扼杀竞争,使市场经济丧失活力,损害资源配置的效率。

产业经济学:是以“产业”为对象,研究产业之间关系结构、产业内部组织结构及其相互作用规律的应用经济学科。

产业:具有某种共同特性的、彼此相互作用的经济活动的集合。

产业结构:产业间的相互联系和联系方式。

产业关联:产业间以各种投入品和产出品为连接纽带的技术经济联系和数量结构关系。

产业组织:同一产业内各企业间相互作用的关系结构。

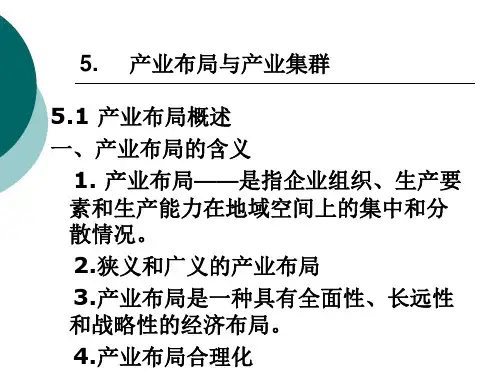

产业布局:指生产力诸要素在区域空间上的组合而形成的各产业在区域范围内的分布。

主导产业:指对一个产业未来发展具有决定性引导作用的产业。

支柱产业:指在国民经济中占较大比重,对经济增长起着重要作用,在一定时期内能支持社会发展的产业。

幼稚产业:指工业后发国家的产业体系中,相对于工业先行国家成熟产业而言,处于幼小阶段的产业。

衰退产业:指某一产业由于技术进步或需求变化等因素致使市场需求减少,生产能力过剩且无增长潜力的产业。

产业结构优化:指推动产业结构合理化和高级化发展的过程,是实现产业结构与资源结构相适应的过程。

产业结构合理化:指产业之间协调能力和关联水平的提高。

产业结构高级化:指产业不断从低级向高级转变的过程。

产业集群:是产业发展演化过程中的一种地缘现象,在一定区域内相互关联的企业集中成片,形成结构完整的有机体系。

前向关联:一产业通过提供供给与其他产业部门发生的关联。

后向关联:一产业通过需求吸收与其他产业部门发生的关联。

投入产出法:通过建立投入产出模型,研究经济系统各个部分间表现为投入与产出的相互依存关系的数量分析方法。

投入产出表:是反映在一定时期内,国民经济中各产业的来源及其产品去向的一种表。

直接消耗系数:又称投入系数,指生产单位某产品对另一产品的直接消耗量。

完全消耗系数:指生产一个单位的最终产品,对各部门的产品或服务的直接和间接消耗数量之和。

产业是由提供相近产品和服务、或使用相同原材料、相同工艺技术、在相同或相关价值链上活动的企业共同构成的集合产业经济学的研究领域产业组织:产业经济学的“微观”领域,主要研究生产同类或有密切替代关系的产品、服务的企业组成的产业,分析市场和产业的运行,特别是企业之间的竞争和合作行为。

产业结构:产业经济学的“宏观”领域,主要研究产业间的相互联系与联系方式。

产业关联:产业经济学的“中观”领域,主要研究不同产业之间的投入品和产出品相互运动形成的实物或价值形态的技术经济联系。

产业布局:主要研究产业在区域内的空间分布及规律,以及产业布局与区域经济发展之间的内在联系。

“马歇尔冲突”:大规模生产能提高企业的生产效率,但企业追求规模经济的结果必然会导致垄断的发展,而垄断将破坏价格机制,扼杀竞争,使市场经济丧失活力,损害资源配置的效率。

SCP分析框架(SCP范式):哈佛学派在分析特定产业时,构造了一个SCP分析框架:市场结构(Structure)—市场行为(Conduct)—市场绩效(Performance)市场结构,是指决定某一特定市场竞争程度的因素,主要是市场集中度、产品差异化和进入壁垒的高低。

市场行为,是指企业在市场竞争和相互博弈中所采取的策略和行为。

市场绩效,是指市场运行的效率,即在一定的市场结构下,企业的市场行为所形成的资源配置、技术进步和规模经济实现程度等方面的现实状态。

集中度---利润率假说:在哈佛学派看来,在具有寡占或垄断市场结构的产业中,由于存在着少数企业间的合谋、协调行为以及通过高进入壁垒限制竞争的行为,削弱了市场的竞争性,其结果往往是产生超额利润,破坏资源配置效率。

可竞争市场理论:是美国经济学家鲍莫尔在芝加哥学派理论的基础上提出的,以完全可竞争市场和沉没成本等概念为中心,来推导和说明高集中度的市场结构是可以和经济效率并存的。

完全可竞争市场:当市场内的企业从该市场退出时,完全不用负担不可回收的沉没成本,方便地进入和退出完全自由的市场。

产业布局名称定义产业布局可以通俗的理解为产业规划产业规划就是对产业发展布局,产业结构调整进行整体布置和规划,产业结构就是指三大产业结构。

具体的措施可以概括为统筹兼顾,协调各产业间的矛盾,进行合理安排,做到因地制宜、扬长避短、突出重点、兼顾一般、远近结合、综合发展。

产业布局是指产业在一国或一地区范围内的空间分布和组合的经济现象。

产业布局在静态上看是指形成产业的各部门、各要素、各链环在空间上的分布态势和地域上的组合。

在动态上,产业布局则表现为各种资源、各生产要素甚至各产业和各企业为选择最佳区位而形成的在空间地域上的流动、转移或重新组合的配置与再配置过程。

产业布局是指一国或一地区的产业生产力在一定范围内的空间分布和组合结构,其合理与否影响到该国或地区经济优势的发挥经济的发展速度。

[编辑本段]概述宏观调控上的产业布局政府采取的国民经济各产业在空间上的分布及应用。

产业布局是多种因素综合影响的产物。

其中决定区域竞争力与产业布局的先天条件及核心要素为区位因素,后天可以弥补的居于第二位的是区域政策因素。

现代区位理论对产业布局的区位选择提出了三个标准:成本最低、市场份额最大和聚集效益。

现代产业布局既是一个市场均衡问题,又是一个区域均衡问题,实质上是成本均衡问题。

无论是古典的区位理论还是现代区位理论,距离以及由距离所造成的运输费用,始终是布局问题的关注与关键所在。

现实中具体区位的选择是将上述三个方面标准与区域总体发展的要求结合,综合考虑区域发展的经济、社会和生态目标,作出产业布局的最终选择。

美国学者波特通过对10个工业化国家的考察发现,产业集群是工业化过程中的普遍现象,凡有竞争力的产业、产品都是以产业集群方式存在。

贯彻产业集群的发展理念,正在成为当今各地区与企业发展的一种客观的区位选择准则。

产业集群是区域产业组织的一种高级组织形式。

具体表现为专业化分工程度高,众多企业都有严格而精细的分工,短途运费下降,采购、生产与销售成本降得很低,大大提高了集群企业竞争力。

生产要素分类法就是按照劳动、资本、知识等生产要素的比重或对各生产要素的依赖程度对产业进行分类。

产业组织:是指生产同一类产品(严格地说,是生产具有密切替代关系的产品)的企业在同一市场上集合而成的同一产业内各企业之间的相互作用关系结构,该结构决定了该产业内企业规模经济效益的实现与企业竞争活力的发挥之间的平衡。

产业结构:是指产业与产业之间的数量关系结构及技术经济联系方式,产业结构的变化主要是由需求结构、生产结构、就业结构和贸易结构及其关联机制的变化体现出来产业关联:是指最终产品产业与生产这些最终产品所投入的中间产品产业之间以及这些中间产品产业之间的技术经济和数量结构联系,是产业结构最主要的表现特征之一产业布局:是指一国或一地区的产业生产力在一定范围内的空间分布和组合,产业布局是产业的空间结构,其合理与否将影响到该国家或地区经济优势的发挥及经济的发展速度。

产业组织理论:由张伯伦、梅森、贝恩、谢勒等人建立的传统的产业理论体系,即市场结构、市场行为和市场绩效理论范式(又称SCP模式),该理论认为市场结构是决定市场行为和市场绩效的基础,市场行为取决于市场结构,而市场行为又决定了市场绩效,市场绩效受市场结构和市场行为的共同制约,是反映产业资源配置优劣的最终评估标志,市场行为和市场绩效又会反作用于市场结构,影响未来的市场结构。

市场行为:是指企业在市场上为实现其目标而采取的适应市场要求不断调整其行为的行为。

市场绩效:是指在一定的市场结构中,由一定的市场行为所形成的价格、产量、成本、利润、产品质量、和品种以及技术进步等方面的最终经济效果。

“马歇尔冲突”即大规模生产能为企业带来规模经济性,使这些企业的产品单位成本不断下降、市场占有率不断提高,其结果必然导致市场结构中的垄断因素不断增强,而垄断的形成又必然阻碍竞争机制在资源合理配置中所发挥的作用,使经济丧失活力,从而扼杀自由竞争。

面对这一矛盾,马歇尔试图用任何企业的发展都有的“生成—发展—衰退”过程来说明垄断是不会无限蔓延的,规模经济和竞争是可以获得某种均衡的。

产业经济学马歇尔冲突:大规模生产能提高企业的生产效率,但企业追求规模经济的结果必然会导致垄断的发展,而垄断将破坏价格机制,扼杀竞争,使市场经济丧失活力,损害资源配置的效率。

产业经济学:是以“产业”为对象,研究产业之间关系结构、产业内部组织结构及其相互作用规律的应用经济学科。

产业:具有某种共同特性的、彼此相互作用的经济活动的集合。

产业结构:产业间的相互联系和联系方式。

产业关联:产业间以各种投入品和产出品为连接纽带的技术经济联系和数量结构关系。

产业组织:同一产业内各企业间相互作用的关系结构。

产业布局:指生产力诸要素在区域空间上的组合而形成的各产业在区域范围内的分布。

主导产业:指对一个产业未来发展具有决定性引导作用的产业。

支柱产业:指在国民经济中占较大比重,对经济增长起着重要作用,在一定时期内能支持社会发展的产业。

幼稚产业:指工业后发国家的产业体系中,相对于工业先行国家成熟产业而言,处于幼小阶段的产业。

衰退产业:指某一产业由于技术进步或需求变化等因素致使市场需求减少,生产能力过剩且无增长潜力的产业。

产业结构优化:指推动产业结构合理化和高级化发展的过程,是实现产业结构与资源结构相适应的过程。

产业结构合理化:指产业之间协调能力和关联水平的提高。

产业结构高级化:指产业不断从低级向高级转变的过程。

产业集群:是产业发展演化过程中的一种地缘现象,在一定区域内相互关联的企业集中成片,形成结构完整的有机体系。

前向关联:一产业通过提供供给与其他产业部门发生的关联。

后向关联:一产业通过需求吸收与其他产业部门发生的关联。

投入产出法:通过建立投入产出模型,研究经济系统各个部分间表现为投入与产出的相互依存关系的数量分析方法。

投入产出表:是反映在一定时期内,国民经济中各产业的来源及其产品去向的一种表。

直接消耗系数:又称投入系数,指生产单位某产品对另一产品的直接消耗量。

完全消耗系数:指生产一个单位的最终产品,对各部门的产品或服务的直接和间接消耗数量之和。

第十二章产业布局教学目的和要求通过本章教学,使学生理解并掌握以下内容:产业布局理论的形成和发展,产业布局理论的主要内容,影响产业布局的因素,全国性产业布局和地区性产业布局理论及其在中国的应用。

教学重点产业布局理论的研究内容,产业布局的影响因素,国际分工与国际转移的关系,国家和地区产业布局理论的主要内容。

教学难点国际分工与国际转移的关系,全国性产业布局理论和地区性产业布局理论在中国的应用。

第一节产业布局理论一、产业布局理论的形成产业布局是指一个国家和地区产业各部门、各要素、各环节在地域上的动态组合与分布,是国民经济各部门发展运动规律的具体表现。

(一) 杜能的农业区位理论首先,杜能在一系列假设条件的前提下,提出了一个利润与农业生产成本、农产品的市场价格、运费关系的公式,表示如下:P == V —(E + T )杜能认为,在什么地方种植何种作物最为有利完全取决于利润(P),而利润(P)是由农产品的市场价格(V)、农业生产成本(E)、运费(T)三个因素决定的。

利用这一公式杜能计算了各种农作物合理的种植界限,设计了孤立国六层农作圈:第一圈层为自由农业圈;第二圈层为林业圈;第三圈层为轮作农业圈;第四圈层为谷草农作圈;第五圈层为三圃农作圈;第六层是畜牧圈。

杜能确定,由城市向外延伸的距离只能达到250英里,再往外是荒野。

(二)韦伯的工业区位论工业区位论的基本框架是:采用孤立化的方法,先研究运费对工业布局的影响,然后逐步放松假设条件,研究劳动费与聚集因素对工业布局的影响。

首先,运费是对工业布局起决定作用的因素。

假定有N个原、燃料地,则工厂的最优区位必须满足的条件为:Min F==f.Min( ∑=ni1m i r i+ r k)式中,F为单位产品总运费;f为运费率;m i(i=1,…,n)为单位产品消耗的i 原、燃料重量;r i为i原、燃料的运距;r k为产品运距。

其次,对劳动费在生产成本中占很大比重或与运费相比较劳动费在成本中所占比重大一些的工业而言,运费最低点不一定是生产成本最低点,当存在一个劳动费最低点时,它同样会对工业区位施加影响。

产业和产业经济学:产业是具有某种同类属性的具有互相作用的经济活动构成的集合或系统。

产业经济学是研究具有某些共同特性的经济组织集团的发展规律及其互相作用规律的学科。

产业组织:指同一产业内公司间的组织或者市场关系。

这种公司间的市场关系重要涉及交易关系、行为关系、资源占用关系和利益关系。

产业构造和产业构造优化:产业构造指在社会再生产过程中,一种国家或地区的产业构成即资源在产业间配备状态,产业发展水平即各产业所占比重,以及产业间的技术经济联系即产业间互相依存互相作用的方式,或是技术经济联系和联系方式。

产业构造优化是指推动产业构造合理化和高度化发展的过程。

产业关联:指产业间以多种投入品和产出品为连接纽带的技术经济联系。

产业政策:是一种国家的中央或地区政府为了其全局和长远利益而积极干预产业活动的多种政策的总和。

有效竞争:有效竞争就是既有助于维护竞争又有助于发挥规模经济作用的竞争格局。

霍夫曼定理:指资本资料工业在制造业中所占比重不断上升并超过消费资料工业所占比重。

马歇尔冲突:产业内公司的规模经济效应与公司之间的竞争活力的冲突。

产业布局:指产业在一国或一地区范畴内的空间分布和组合的经济现象。

瓶颈产业和朝阳产业:瓶颈产业是指在产业构造体系中未得到应有发展而已严重制约其她产业和国民经济发展的产业。

朝阳产业是指新兴产业的进一步发展使其进入技术不断成熟、平均成本不断下降、产业规模不断扩大、市场需求不断增长的时期,处在这一发展时期的产业称为朝阳产业。

直接消耗系数:又叫投入系数,其经济含义是生产单位j产品所直接消耗的i产品的数量。

X非效率:指在垄断公司的大组织内部存在着资源配备的低效率状态。

市场集中度:指市场上的少数公司的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支配限度,它一般是用这几家公司的某一指标(大多数状况下用销售指标)占该行业总量的比例来表达。

进入壁垒和退出壁垒:进入壁垒是指和潜在的进入者相比,市场中既有公司所享有的优势。