检疫性鞘翅目害虫

- 格式:ppt

- 大小:2.77 MB

- 文档页数:45

检疫性害虫灰豆象摘要本文主要从灰豆象的危害特点、形态特征、生物学特性、寄主植物和检疫防治措施五个方面具体介绍了检疫性害虫灰豆象。

关键词灰豆象检疫性灰豆象属于鞘翅目豆象科,瘤背豆象属,是我国公布的《中华人民共和国进境植物检疫危险性病、虫、草名录》中规定的2类危险性害虫。

为2001年中国农业部确定的278种有害生物疫情普查重点之一。

境外分布有亚洲的日本、缅甸、印度、斯里兰卡、巴基斯坦、以色列;欧洲的前苏联、意大利、法国;非洲的尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、卢旺达、几内亚、南非、安哥拉、马达加斯加;美洲的美国、古巴、巴西与大洋州的澳大利亚。

是近几年由缅甸进口的药用白扁豆传人我国的一种突发性危害性极大的检疫害虫。

1、危害特点:雌虫选择完整和光滑的豆粒上产卵。

卵粒附在豆粒表面,不易脱落。

卵散产,有时几粒堆在一起。

幼虫孵化时同时咬破卵壳和与其接触的种皮垂直钻人豆粒内,然后再与种皮平行方向蛀食前进,近老熟时又向种皮方向前进,做一个弧形隧道,经历4个龄期。

以幼虫蛀害豆类子粒,使豆粒成空壳,失去食用价值,造成巨大损失。

2、形态特征成虫:体长2.5一4~,体壁黄褐色至暗红色,被灰黄色毛。

触角基部4一5节及末节黄褐色,其余节色暗。

前胸背板赤褐色,中区有2条暗褐色纵纹;近后缘中央有2个并列的瘤突,_七生白色毛。

鞘翅表皮赤褐色,每鞘翅中部外侧各有1个半圆形的暗色大斑,斑内又有淡色纵条纹;鞘翅密被大量淡黄色毛,沿翅缝形成1条纵宽带,并在翅的后半部形成1条不清晰的横带。

臀板红褐色,几乎着生均一的淡黄白色毛,暗色斑不清晰或全缺。

后足腿节腹面近端部的内缘齿大而尖。

雄性外生殖器内阳茎的囊区有3对骨化板。

卵:椭圆形,扁平,长平均0.63nlm,宽平均0.37mm,幼虫:老熟幼虫体长4-5mm,淡黄白色,身体肥胖,弯曲呈“C’’形,足退化。

3、生物学特性:卵期:在恒温26℃,卵期为7.6天,32℃为6天,35℃为7天,受温差影响幅度不大。

《昆虫记》菜豆象的主要内容概括

1.菜豆象是一种鞘翅目昆虫,被中国列为对外检疫一种

危害性害虫。

2.菜豆象被中国列为对外检疫一种危害性害虫,主要借助被侵染的豆类通过贸易,引种和运输工具等进行传播。

卵、幼虫、蛹和成虫均可被携带。

菜豆象是多种菜豆和其他豆类的重要害虫,幼虫在豆粒内蛀食,对储藏的食用豆类造成严重危害。

3.菜豆象幼虫的l龄幼虫体长约0.8mm,宽约0.3mm。

中胸及后胸最宽,向腹部渐细。

头的两侧各有1个小眼,位于上颚和触角之间。

触角1节。

前胸盾呈“X”或“H”形,上面着生齿突。

第8、9腹节背板具卵圆形的骨化板。

足由2

节组成。

老熟幼虫体长2.4~3.5mm,宽1.6~2.3mm。

体粗壮,弯曲呈“C”形;足退化。

上唇具刚毛10根,其中8根位于近外缘,排成弧形,其余2根位于基部两侧。

无前胸盾,第8、9腹节背板无骨化板。

拟步甲科重要储藏物害虫的检疫鉴定摘要:本文对拟步甲科储藏物害虫中具有明显经济意义的6个属及重要种类进行了介绍。

通过对其为害程度、国内外分布等分析,初步认为5种拟步甲科储藏物害虫具有突出的检疫重要性,并对其形态特征、寄主及分布情况进行了描述,以期为口岸检疫工作提供参考。

拟步甲科(Tenebrionidae)为鞘翅目中的一个大科,全世界记述达25 000种以上就其经济重要性而言,拟步甲科储藏物害虫是十分突出的。

据本文作者初步统计,在储藏物害虫中,拟步甲科排在皮蠹科和豆象科之后的第三位。

由于我国列入进境植物检疫性有害生物名录内的数量极其有限,该科仅褐拟谷盗列入其内,故更应引起我们的足够重视。

2016年,张海剑等1 拟步甲科6个属介绍1.1 拟谷盗属(Tribolium)拟谷盗属具有经济重要性的有5个种,即:赤拟谷盗[Tribolium castaneum(Herbst)]、杂拟谷盗(Tribolium confusum Jacquelin du Val)、褐拟谷盗(Tribolium destructor Uyttenboogaart)、黑拟谷盗[Tribolium madens (Charpentier)]及美洲黑拟谷盗(Tribolium audax Halstead)。

赤拟谷盗和杂拟谷盗广泛发生于我国各地,而褐拟谷盗、黑拟谷盗及美洲黑拟谷盗在我国尚无分布记载弗氏拟谷盗由在20世纪60年代之前,国外文献一直记载黑拟谷盗大量发生在美洲1.2 黑粉盗属(Cynaeus)大黑粉盗[Cynaeus angustus (Le Conte)]是该属中一个重要的种类。

该虫在20世纪30年代之前分布范围十分有限,仅发生于美国西南部及墨西哥北部,多栖息于树皮下和丝兰属(Yucca L.)植物基部周围的杂物中。

该虫是一种重要的储粮害虫,尤其对脱粒的玉米为害严重大黑粉盗繁殖力强,雌虫一生可产卵350~450粒。

成虫寿命可达一年以上,并和幼虫一样取食为害。

检疫性害虫美柏肤小蠹的形态特征及危害摘要:美柏肤小蠹(phloeosinus cupressi hopkins,1903)分布在加拿大、美国、巴拿马、澳大利亚、新西兰,中国无分布记录。

对美柏肤小蠹的分类地位、形态特征、分布、寄主、危害、与近似种的区别、饲养方法、检疫方法、生物学特性等进行了介绍,以引起相关部门的重视,防止该虫传入中国。

关键词:美柏肤小蠹;形态特征;危害;检疫中图分类号:s763.38 文献标识码:a 文章编号:0439-8114(2013)06-1320-03美柏肤小蠹[1,2](phloeosinus cupressi hopkins,1903;异名phloeosinus nitidus swaine,1924;phloeosinus blackwelderi blackman,1943)属鞘翅目(coleoptera)小蠹科(scolytidae)海小蠹亚科(hylesininae)皮小蠹族(phloeotribini)肤小蠹属(phloeosinus)。

该虫远距离传播主要靠寄主木材调运,近距离传播主要靠成虫迁飞扩散。

在加拿大、美国、巴拿马、澳大利亚、新西兰,属内形态上与美柏肤小蠹近似的重要种还有phloeosinus pini swaine、phloeosinus serratus leconte、 phloeosinus canadensis swaine (北美肤小蠹)、phloeosinus scopulorum swaine、phloeosinus hoferi blackman、phloeosinus punctatus le conte(刻点肤小蠹),主要区别是美柏肤小蠹鞘翅斜面第二沟间部无颗粒,雄虫第一沟间部锯齿仅限于端部(图1)。

随着中国进口木材的进一步增加,该虫有潜在传入的危险性,要引起足够重视。

1 形态特征1.1 肤小蠹属的特征体型短胖,触角棒扁平细长(图2),前胸背板表面平坦,鞘翅第一沟间部和第三沟间部上着生大齿和颗粒。

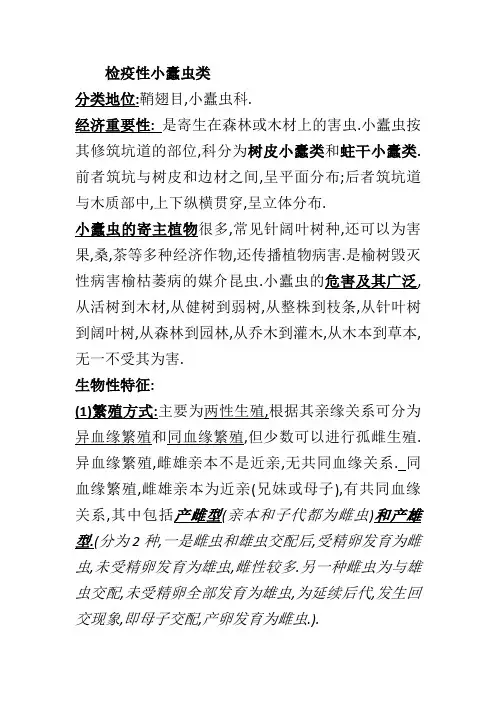

检疫性小蠹虫类分类地位:鞘翅目,小蠹虫科.经济重要性: 是寄生在森林或木材上的害虫.小蠹虫按其修筑坑道的部位,科分为树皮小蠹类和蛀干小蠹类.前者筑坑与树皮和边材之间,呈平面分布;后者筑坑道与木质部中,上下纵横贯穿,呈立体分布.小蠹虫的寄主植物很多,常见针阔叶树种,还可以为害果,桑,茶等多种经济作物,还传播植物病害.是榆树毁灭性病害榆枯萎病的媒介昆虫.小蠹虫的危害及其广泛,从活树到木材,从健树到弱树,从整株到枝条,从针叶树到阔叶树,从森林到园林,从乔木到灌木,从木本到草本,无一不受其为害.生物性特征:(1)繁殖方式:主要为两性生殖,根据其亲缘关系可分为异血缘繁殖和同血缘繁殖,但少数可以进行孤雌生殖. 异血缘繁殖,雌雄亲本不是近亲,无共同血缘关系. 同血缘繁殖,雌雄亲本为近亲(兄妹或母子),有共同血缘关系,其中包括产雌型(亲本和子代都为雌虫)和产雄型.(分为2种,一是雌虫和雄虫交配后,受精卵发育为雌虫,未受精卵发育为雄虫,雌性较多.另一种雌虫为与雄虫交配,未受精卵全部发育为雄虫,为延续后代,发生回交现象,即母子交配,产卵发育为雌虫.).(2)食性:分为食草类,食皮类,食木类,食髓类,食种类(取食果实内部的种子,也有的取食裸子植物的种子),食菌类(食物与真菌共生,小蠹虫在修筑坑道时将真菌带入坑道中,真菌萌发生长供小蠹取食.).(3)坑道:是指小蠹虫在植物体内修筑的用于取食,交配,采卵和活动的隧道.小蠹虫各种不同类型的坑道,在鉴定属,种时有重要的参考价值.鉴定技术(1)体型:小型甲虫,一般为圆柱形或长卵形,全身都有毛.(2)头部:(3)胸部:(4)足:用于分类的主要特征有胫节齿的有无,着生位置(5)腹部:雄虫第7腹节背板后缘中部具一对凸瘤(用来拨弦发音).小蠹虫为害树木主要表现在以下方面: 大量的小蠹入侵树株,在其内修筑坑道,直接取食或咬食树体,造成营养损失,运输困难,造成树体的衰弱甚至死亡;(2)食菌小蠹还将大量真菌带到树体内部,任其生长,大大生长,大大传播植物病害,引起森林的大面积受害.重要POTHEN的检疫性小蠹虫[一]咖啡果小蠹(一类检疫对象)学名:Hypothenemus hampei英名:Coffee berry borer,coffee berry beetle.[二]欧洲榆小蠹(一类)学名:scolytus multistriatus英名:small European elm bark beetle,small elm bark beetle分类地位:鞘翅目,小蠹科,小蠹亚科寄主与为害:主要为害榆树属的山榆,白榆,无毛榆等,为害树干和主枝的韧皮部,破坏形成层.是荷兰榆枯萎病菌的传播者.分布:产于欧洲传播途径:随该虫的寄主木材及包装材进行远距离的传播,近距离扩散靠成虫飞行,迁移.形态特征:成虫:第2腹板前半部中央有向后突起的圆柱形的粗植大瘤突.水平延伸成齿.第2—4腹节侧缘有1列齿瘤,尖突成刺.卵:白色,近球形.幼虫:额成桃心状,2对感觉孔,6对额刚毛.。

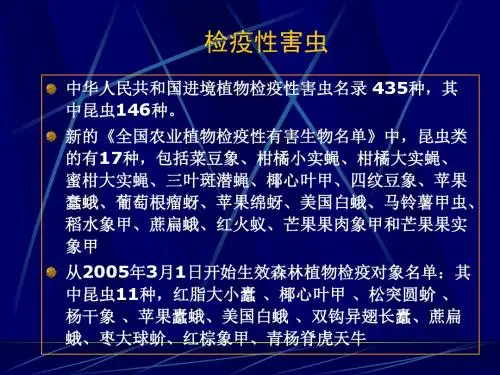

第十章鞘翅目检疫性害虫鞘翅目是昆虫纲中最大的一个目,种类繁多,对农林经济作物的危害复杂多样,被列入我国进境与国内检疫对象名单的种类也最多。

第一节马铃薯甲虫马铃薯甲虫又称马铃薯叶甲,属叶甲科,是危害马铃薯的毁灭性害虫,也是国际上重要的检疫性有害生物,被我国列为一类进境检疫性有害生物。

一、名称学名Leptinotarsa decemlineata(Say)英文名Colorado potato beetle二、地理分布最初分布于墨西哥落基山东麓。

目前分布于北美洲、欧洲和亚洲(北纬19-55°范围之间)的多个国家。

中国仅分布于新疆。

1811年Thomas Nuttal首先在水牛刺上采到标本,1824年Thomas Say重复采到并命名。

从得名到1859年的35年间,没有人注意它。

只是由于向西部进军的农民把马铃薯种植推向密西西比河以西,使得马铃薯与马铃薯甲虫相遇才惹出了麻烦,13年间马铃薯甲虫传到了美国东海岸。

1875年俄国、德国为防止马铃薯甲虫的传入而禁止从美国进口马铃薯。

1877年英国制定《危险性昆虫法》防止传入。

1920年发现传到法国,从此开始向欧洲各国扩散。

1949年前苏联发现。

1954年中国将其列入《输出输入植物应施检疫种类与检疫对象名单》。

1968年首次传入亚洲的土耳其。

1987年R.A.Casagrande研究认为目前只有通过生物防治和农业防治才能有效控制其危害。

三、寄主与危害状马铃薯甲虫的主要寄主是马铃薯、番茄、辣椒等茄科蔬菜;也可危害烟草和天仙子属、曼陀罗属、颠茄属、菲沃斯属的一些植物。

以成、幼虫取食叶片和茎梢。

叶片最初见筛网状,后可见孔洞与缺刻;还可见黑色粘稠的排泄物。

还可传播马铃薯褐斑病和环腐病。

在植株的开花、茎叶形成初期受害最重。

四、生物学特性马铃薯甲虫一年可发生1-4代,发生的世代数与温度有关。

15℃以上天数达120d 时可发生2代;15℃以上天数达140d时可发生3代;成虫在土下10~60 cm越冬,深度与土壤质地有关,多在10-30cm处。

鞘翅目Coleoptera (甲虫)[经济意义] 鞘翅目通称甲虫,前翅角质化为鞘翅,体躯坚硬,铠甲似的体壁保护着虫体,使它们能抵御自然界中的各种伤害。

精巧的身体结构与广泛的适应性有利于它们成功地占领陆地、空中和水中的各种生境,成为昆虫纲中最大的一个目。

其中一些种类是农业、林业、果树和园艺的重要害虫和益虫,或由于商业运输等原因而成为各类仓储物和人类居室中的世界性害虫。

[识别要点] 复眼发达,常无单眼。

触角形状多变。

口器咀嚼式。

前翅鞘翅,后翅膜质,有时退化。

休息时鞘翅置于胸、腹部背面,盖住后翅。

本目的特征可以总结为:装甲护体鞘翅目,触角多变单眼无;前胸发达小盾露,幼虫寡足或无足。

[种类与分布] 鞘翅目已知35万种,是动物界中最大的目,占昆虫纲种类的40%以上,广泛分布于世界各地。

我国已记载约10000种。

[分类系统与重要科介绍] 鞘翅目分2-5个亚目,多食亚目与肉食亚目是两个基本的亚目,其余的亚目都是从它们当中分出来的。

现介绍一些重要害虫或常见的科,观赏甲虫请参看“第五部分千奇百怪的甲虫”。

I、肉食亚目Adephaga前胸有背侧缝;后足基节固定在后胸腹板上,不能活动,并将第1腹板完全划分开。

前胸背板与侧板明显分界。

跗节5-5-5。

触角多为丝状。

绝大多数种类捕食性,仅少数植食性。

(1)虎甲科Cicindelidae中型,长圆柱形,具金属光泽和鲜艳的斑纹。

头下口式,比胸部略宽。

触角间距小于上唇的宽度。

多数种类的成虫很活跃,白天喜在田坎、河边觅食小昆虫,行动敏捷。

无翅个体常在夜间活动。

幼虫栖息于砂草地的洞穴内,捕食接近洞口的猎物,腹部背面有倒钩可防止猎物挣扎时将幼虫脱出洞外。

世界已知约2000种,我国有100余种,常见的有中华虎甲Cicindela chinensis De Geer等。

(2)步甲科Carabidaae体小到大型,黑、褐色有光泽。

头小于胸部,前口式。

复眼大,触角11节,触角间距大于上唇的宽度。

红棕象甲的生理习性危害和防治方法形态特征红棕象甲,又名锈色棕象,属鞘翅目象甲科,是一种外来高危性检疫害虫,在东南亚地区严重危害椰子、油棕等棕榈科植物。

主要危害椰子、油棕、枣椰、糖棕、甘蔗、龙舌兰。

以幼虫蛀食茎干内部及生长点取食柔软组织,造成隧道,导致受害组织坏死腐烂,并产生特殊气味,严重时造成茎干中空,遇风很易折断。

为害症状幼虫钻进树干内部,取食柔软组织,使树干成仅残留破碎纤维的空壳。

茎杆顶端渐次变细,叶色变黄,树冠缩小,生长势衰弱,受害严重的植株可导致死亡。

形态特征成虫体色红褐,体壁坚硬,体长30毫米至34毫米,头部延长成管状,咀嚼式口器,口器着生于头管先端;触角膝状,端部数节膨大,着生于头管前部侧端。

卵长圆形,头端暗红色。

幼虫体肥胖弯曲,无足,老熟幼虫体长50毫米至60毫米,蛹为离蛹。

发生危害生活习性雌虫每次产卵百粒。

幼虫期为14天至28天,刚羽化成虫先在蛹内停留8天至14天后才会钻出取食,并繁殖下一代。

每年4月至10月为虫害盛期,幼虫孵出后即从伤口或生长点侵入,成虫具有迁飞性、群居性、假死性,常在晨间或傍晚出来活动。

防治难点:1.隐蔽性,红棕象甲大多从生长点侵入危害,蛀食,造成隧道,导致被害组织很快坏死腐烂。

而不少棕榈科植物在叶片发黄前很难发现被危害,一旦发现心叶发黄枯死,生长点及附近的茎干已坏死腐烂,严重时已无法挽救。

2.难度大,有不少棕榈科植物长得比较高大,而危害部位多在生长点,喷药时操作难度大,灌药防治难度更大。

药物难渗透,红棕象甲在化蛹前结茧,茧很厚,加上其在蛀食棕榈科植物时排出树屑、虫粪等3.堵住洞口,灌药时药液很难渗透到虫茧并浸泡虫蛹,因而红棕象甲的蛹还能存活,下一代又造成危害。

防治方法1、加强植物检疫在棕榈科植物调运前,仔细清查茎干是否被红棕象甲蛀食,防止引入有虫植株。

2、人工防治对于晨间或傍晚出来活动的成虫,可利用其假死性,敲击茎干将其振落捕杀。

涂封孔穴针对成虫喜欢在植株上的孔穴或伤口产卵的习性,可用沥青涂封或用泥浆涂抹,防止成虫产卵。

第七章重要储藏物害虫本章提要:·重要储藏物害虫的概念,包括检疫性害虫、蛀食性害虫及其他主要害虫·主要检疫性害虫的分类、形态特征、生活习性、经济意义及分布·蛀食性害虫的分类、形态特征、生活习性、经济意义及分布·其他重要害虫的分类、形态特征、生活习性、经济意义及分布本章描述的重要储藏物害虫,是指经济意义重大、发生频率高的主要储藏物害虫。

包括检疫性害虫、蛀食性害虫和其他一些常见的重要储藏物害虫。

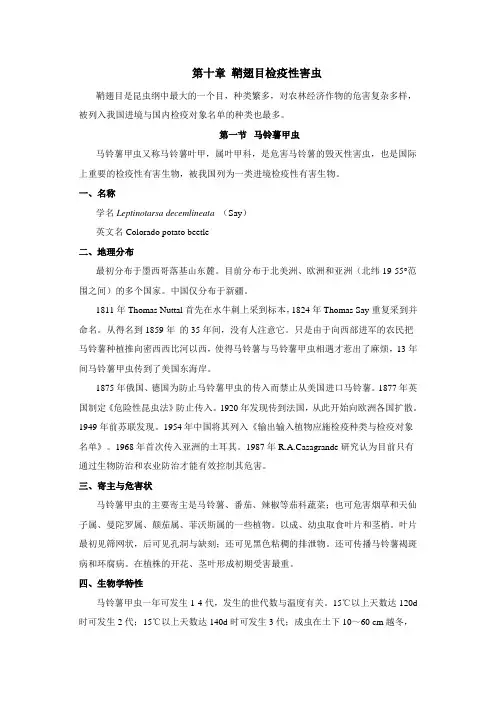

检疫性害虫:是指《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》中规定的禁止入境的植物检疫性储藏物害虫。

2007年5月28日,农业部以第862号公告发布了新的《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》,自发布之日起执行。

由于新名录涉及的储藏物害虫种类较多(名单详见本教材第九章第一节),此处不便一一列举,本章仅对其中的7种做了描述。

蛀食性害虫:是指在寄主(储藏物)内部完成其主要生长发育阶段的储藏物害虫,通常也称为隐蔽性害虫、内部取食害虫或前期害虫。

这类害虫可以危害完整的储藏物,常常将粮粒蛀空,是造成储藏物损失的主要类群。

其他重要储藏物害虫:是指除以上两类害虫以外,经济意义重大并且较常见的储藏物害虫。

第一节检疫性害虫一、大谷蠹Prostephanus truncatus(Horn)(图7-1)英文名:larger grain borer分类地位:鞘翅目(Coleoptera)长蠹科(Bostrichidae)形态特征:成虫体长3~4mm,圆筒状,暗褐色至沥青色;体表面刻点颇密,被短毛。

头与前胸背板几乎垂直,由背方不可见;触角10节,触角棒3节,其中索节(即触角除柄节、梗节及3个棒节之外的部分)较细,上面生长毛,触角棒末节与其基部2节等宽或稍宽;唇基侧缘明显短于上唇侧缘。

前胸背板长宽几乎相等,上面具多数小齿列,侧缘由基部至端部呈弧形狭缩。

鞘翅刻点粗而密;鞘翅在后部变得陡斜,形成平坦的坡面,坡面两侧有明显的侧脊。

全国林业检疫性有害生物名单2004年8月12日,国家林业局办造字[2004]59号文件发布第4号《公告》公布了19种森林植物检疫对象,自2005年3月1日生效,原林业部发布的森林植物检疫对象名单同时废止。

2005年8月29日,《农业部国家林业局国家质量监督检验检疫总局公告》538号补充了刺桐姬小蜂为森林植物检疫对象。

2008年2月18日,国家林业局发布2008年第3号公告,将枣实蝇增列为全国林业检疫性有害生物。

2010年5月5日,农业部、国家林业局发布2010年第1380号公告,将扶桑绵粉蚧增列为全国农业、林业检疫性有害生物。

1.杨干象Cryptorrhynchus lapathi Linnaeus寄生与分布:杨干象是危害杨属(Populus)植物中黑杨派及欧美品系杂交品种、旱柳(Salix matsudana)、爆竹柳(S.fragilis)、复叶槭(Acer negundo)等植物的幼苗及人工林的主要枝干害虫。

国内分布在河北省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、甘肃省、新疆维吾尔自治区。

2.松突圆蚧Hemiberlesia Pitysophila Takagi寄主与分布:松突圆蚧是危害马尾松(Pinus massoniana)、黑松(P.thunbergil)、湿地松(P. elliottii)等植物的一种针叶、球果害虫。

国内分布在福建省、广东省。

3.双钩异翅长蠹Heterobostrychus aequalis(Waterhouse)寄生与分布:双钩异翅长蠹是危害热带、亚热带地区橡胶属(Hevea)、黄桐(Endospermum chinense)、木棉属(Bombax)、白格(Albizzia procera)等木材、锯材、弃皮木材及藤科等制品的一种严重性害虫。

国内分布广东省、广西壮族自治区、海南省。

4.美国白蛾Hyphantria cunea(Drury)寄主与分布:美国白蛾是危害林木、果树、灌木等植物的一种食叶害虫。