电离层反射

- 格式:ppt

- 大小:2.71 MB

- 文档页数:40

无线电波的传播方式电离层对电波传播的影响面对二十多个业余波段,究竟该用哪一段?春夏秋冬阴晴雨雪对通信会有什么影响?当你对这些问题打算亲自体验一番之前,应该对无线电波的传播规律及各业余波段的特点等等先做些“调查研究”,这样才能事半功倍。

一、无线电波的传播方式无线电波以每秒三十万公里的速度离开发射天线后,是经过不同的传播路径到达接收点的。

人们根据这些各具特点的传播方式,把无线电波归纳为四种主要类型。

1)地波,这是沿地球表面传播的无线电波。

2)天波,也即电离层波。

地球大气层的高层存在着“电离层”。

无线电波进入电离层时其方向会发生改变,出现“折射”。

因为电离层折射效应的积累,电波的入射方向会连续改变,最终会“拐”回地面,电离层如同一面镜子会反射无线电波。

我们把这种经电离层反射而折回地面的无线电波称为“天波”。

3)空间波,由发射天线直接到达接收点的电波,被称为直射波。

有一部分电波是通过地面或其他障碍物反射到达接收点的,被称为反射波。

直射波和反射波合称为空间波。

4)散射波,当大气层或电离层出现不均匀团块时,无线电波有可能被这些不均匀媒质向四面八方反射,使一部分能量到达接收点,这就是散射波。

在业余无线电通信中,运用最多的是“天波”传播方式,这是短波远距离通信向必要条件。

空间波和散射波的运用多见于超高频通信,而地波传播“般只用于低波段和近距离通信。

二、电离层与天波传播1.电离层概况在业余无线电中,短波波段的远距离通信占据着极重要的位置。

短波段信号的传播主要依靠的是天波,所以我们必需对电离层有所了解。

地球表面被厚厚的大气层包围着。

大气层的底层部分是“对流层”,其高度在极区约为九公里,在赤道约为十六公里。

在这里,气温除局部外总是随高度上升而下降。

人们常见的电闪雷鸣、阴晴雨雪都发生在对流层,但这些气象现象一般只对直射波传播有影响。

在离地面约10到50公里的大气层是“同温层”。

它对电波传播基本上没有影响。

离地面约50到400公里高空的空气很少流动。

电离层地理现象电离层(Ionosphere)是地球上一层厚度介于50-1000千米,处于大气层和太空之间的空气层,它主要由氘、氚、氧和氖等离子组成。

它是地球大气层最外层,厚度约有50-1000千米,是一个巨大的络全,不仅是地球的外壳,也是空间科学家的宝藏,她是地球上最为重要的一层大气。

电离层的形成是由太阳辐射所引起的,太阳的辐射能够穿透地球的大气层,照射到电离层上,在电离层中辐射能量会将气体的分子拆分成电子和原子离子,这就是电离层的形成。

随着时间的推移,太阳辐射会使得电离层中离子数量增加,从而使得电离层变得更厚,这也是电离层厚重的主要原因。

电离层对地球多种功能都有重要作用。

首先,它能够通过吸收太阳的紫外线,屏蔽地球上的有害物质,从而保护地球上的生物和气候;其次,它可以形成大气高层的宜居环境,使得航空器和航天器得以在空中长期安全运行;最后,它也可以把太阳中发射出来的辐射能量,重新反射回宇宙中,为宇宙提供能量,使得万物得以生存。

电离层在物理地理学及其他科学研究领域也具有巨大价值。

它可以作为地面地球观测的基础,可以用来了解地球环境的变化;它的变化也可以用来预测气候的变化;它还可以作为联系地球与太空的桥梁,用于传播无线电波;它可以指导航空器的航行安全;它还可以作为科学家研究大气层的实验场,考察大气的结构、组成、特性等。

电离层给地球带来了无穷的可能性,它是地球最重要的一层大气,是地球外壳的一部分,也是空间科学家的宝藏。

无论是从科学研究还是从实际应用的角度来看,电离层都具有重要的意义,是地球研究和宇宙科学研究的重要基础。

电离层是地球上一层介于大气层和太空之间的空气层,由太阳辐射引起电离效应而形成,它为地球上的生物和气候提供了屏蔽,也为航空器和航天器安全运行提供了有利条件,也为宇宙提供了能量。

它对地球物理地理也有重要意义,可以作为地面地球观测的基础,也可以作为联系地球与太空的桥梁。

电离层给地球带来了无限可能性,是地球研究和宇宙科学的重要基础,也是空间科学家的宝藏。

长波通信原理

长波是指频率范围为30kHz至300kHz的无线电波。

由于这种波长较长,能够很好地绕过地球曲率传播,因此长波通信具有远距离传输的特点,被广泛应用于各种远程通信领域。

1.长波传播原理

长波依赖全电离层反射和地面波导两种方式来实现远距离传播。

全电离层反射:长波能穿透D层,在E层和F层发生反射,从而绕地球一周多次,实现远距离通信。

但此过程受电离层状态的影响较大。

地面波导传播:长波在地面和电离层之间形成一个波导,在这个波导内以地波模式向前传播,距离随频率而定,可达数千公里。

这是长波实现远距离通信的主要方式。

2.应用领域

(1) 航海通信。

利用长波可靠的远距离传播特性,航海长波通信一直是船舶与陆地通信的重要手段。

(2) 军事通信。

利用长波的遥测数据传输和指令控制能力,长波在军事通信系统中担当着重要角色。

(3) 标准时间和频率信号广播。

众多国家利用长波广播标准时间和频率信号,为导航等领域提供基准。

(4) 民用通信。

在偏远地区,长波通信可作为电话、数据和多媒体服务的备份通信方式。

3.优缺点

优点:传播距离远、频谱效率高、建设和维护成本较低。

缺点:抗干扰能力差、频率资源有限、设备尺寸大、调制技术相对简单。

长波通信主要依赖于电离层反射和地面波导传播,可实现远距离无线通信。

尽管存在一些缺点,但长波技术仍在特定领域发挥着重要作用。

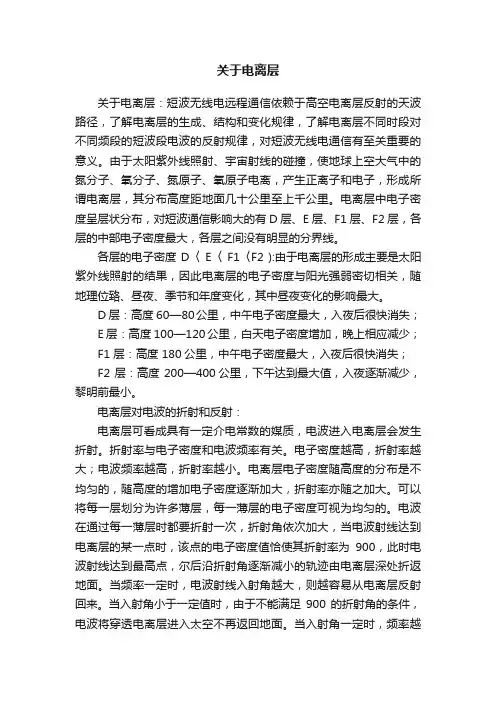

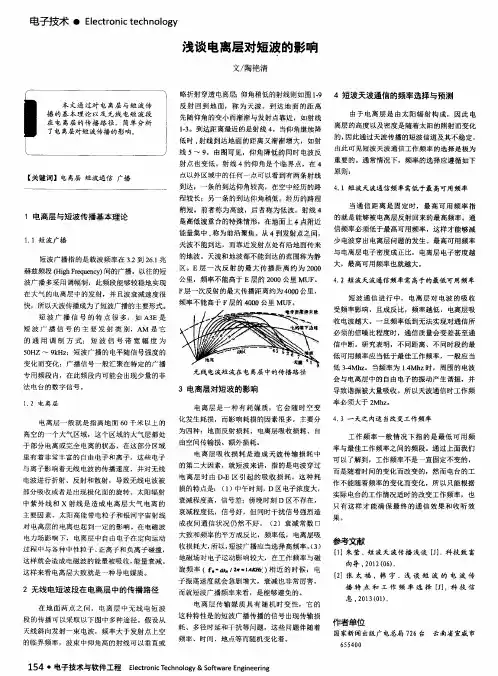

关于电离层:短波无线电远程通信依赖于高空电离层反射的天波路径,了解电离层的生成、结构和变化规律,了解电离层不同时段对不同频段的短波段电波的反射规律,对短波无线电通信有至关重要的意义。

由于太阳紫外线照射、宇宙射线的碰撞,使地球上空大气中的氮分子、氧分子、氮原子、氧原子电离,产生正离子和电子,形成所谓电离层,其分布高度距地面几十公里至上千公里。

电离层中电子密度呈层状分布,对短波通信影响大的有 D 层、E 层、F1 层、F2层,各层的中部电子密度最大,各层之间没有明显的分界线。

各层的电子密度 D〈 E〈 F1〈F2 ):由于电离层的形成主要是太阳紫外线照射的结果,因此电离层的电子密度与阳光强弱密切相关,随地理位臵、昼夜、季节和年度变化,其中昼夜变化的影响最大。

D 层:高度 60—80公里,中午电子密度最大,入夜后很快消失;E 层:高度 100—120公里,白天电子密度增加,晚上相应减少;F1 层:高度 180公里,中午电子密度最大,入夜后很快消失;F2 层:高度 200—400公里,下午达到最大值,入夜逐渐减少,黎明前最小。

电离层对电波的折射和反射:电离层可看成具有一定介电常数的媒质,电波进入电离层会发生折射。

折射率与电子密度和电波频率有关。

电子密度越高,折射率越大;电波频率越高,折射率越小。

电离层电子密度随高度的分布是不均匀的,随高度的增加电子密度逐渐加大,折射率亦随之加大。

可以将每一层划分为许多薄层,每一薄层的电子密度可视为均匀的。

电波在通过每一薄层时都要折射一次,折射角依次加大,当电波射线达到电离层的某一点时,该点的电子密度值恰使其折射率为900,此时电波射线达到最高点,尔后沿折射角逐渐减小的轨迹由电离层深处折返地面。

当频率一定时,电波射线入射角越大,则越容易从电离层反射回来。

当入射角小于一定值时,由于不能满足 900 的折射角的条件,电波将穿透电离层进入太空不再返回地面。

当入射角一定时,频率越高,使电波反射所需的电子密度越大,即电波越深入电离层才能返回。

浅谈流星余迹突发通信

流星余迹突发通信是一种突发的通信技术,其基本原理是利用大气层中的电离层反射

电磁波实现通信。

在通讯信道受限或者被干扰的情况下,流星余迹突发通信可以成为一种

可靠的备选方案。

本文将从原理、适用情况和未来发展等方面来分析流星余迹突发通信。

一、原理

流星余迹突发通信是基于电离层反射的原理,该技术利用大气层中的电离层反射短波

电磁波,实现远距离的通信。

在流星经过的过程中,会形成非常亮丽的火球,同时也会引

起大气层中的电离。

这种电离作用会使得电离层的电子数量增加,从而改变电离层的密度。

当电子密度达到一定程度时,大气层就会对电磁波产生反射作用,形成电离层反射层。

而

流星记迹则是在流星过去后电离层密度短暂增加又快速衰减而形成的痕迹。

利用这种反射

层可以实现远距离的通信。

二、适用情况

流星余迹突发通信适用于通讯信道受限或者被干扰的情况下。

例如,灾难发生时,通

讯设备被毁坏或者失灵,需要快速进行通信的情况下,可以采用流星余迹突发通信技术。

此外,军事领域和探险领域也可以采用流星余迹突发通信技术来确保通讯的安全和可靠

性。

三、未来发展

流星余迹突发通信目前还处于实验研究阶段,技术存在着很多难题和挑战。

例如,流

星的数量和活跃度不稳定,频率的选择和功率的精确控制对通讯质量影响很大等等。

但是,随着技术的不断进步和完善,流星余迹突发通信有着广阔的应用前景,特别是在特殊环境

下的紧急通信和战时通讯等方面,其地位尤为重要。

大地电磁平面波-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述大地电磁平面波是指在大地中传播的一种特殊类型的电磁波。

与常见的电磁波不同,大地电磁平面波是通过地下层次的电离层反射而在大地中传播的。

由于大地电磁平面波的传播特性与传统电磁波有很大差异,因此研究和了解大地电磁平面波对于我们深入理解地球电磁场、地球物理现象以及通信技术的发展具有重要意义。

大地电磁平面波的传播具有几个显著的特点。

首先,大地电磁平面波具有很长的传播距离,能够覆盖较大的地理范围。

这使得大地电磁平面波成为一种可靠的通信手段,在长距离无线通信中具有广泛的应用。

其次,大地电磁平面波能够穿透地下,因此在地质勘探、地球探测领域有着广泛的应用价值。

此外,大地电磁平面波还可以用于地球物理研究,通过观测地球电磁场的变化可以获取有关地球内部结构、地震活动以及地壳运动等重要信息。

本文将详细介绍大地电磁平面波的定义及其特征。

首先,我们将对大地电磁平面波的定义进行梳理,包括其起源、传播方式以及相关的物理特性。

接着,我们将探讨大地电磁平面波的特征,包括传播速度、频率范围、衰减特性以及与地球内部结构的关系等。

通过剖析这些特征,我们可以更好地理解大地电磁平面波的本质和作用机制。

本文的研究目的在于增进对大地电磁平面波的认识,并探索其在各个领域的应用前景。

通过系统地总结大地电磁平面波的重要性和未来研究方向,我们可以为相关领域的科学家和工程师提供有益的参考和启示,促进大地电磁平面波在通信、地球探测、地球物理研究等方面的进一步应用与发展,推动相关技术和方法的创新。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下几点:1.2 文章结构本文将按照以下结构进行论述:第一部分为引言,主要包括概述、文章结构和目的。

在概述中,我们将简要介绍大地电磁平面波的基本概念和重要性。

接着,我们将详细说明文章的结构,以便读者能够清晰地了解文章的安排和内容。

最后,我们将明确本文的目的,即为读者提供关于大地电磁平面波的全面理解。

关于电离层关于电离层:短波无线电远程通信依赖于高空电离层反射的天波路径,了解电离层的生成、结构和变化规律,了解电离层不同时段对不同频段的短波段电波的反射规律,对短波无线电通信有至关重要的意义。

由于太阳紫外线照射、宇宙射线的碰撞,使地球上空大气中的氮分子、氧分子、氮原子、氧原子电离,产生正离子和电子,形成所谓电离层,其分布高度距地面几十公里至上千公里。

电离层中电子密度呈层状分布,对短波通信影响大的有 D 层、E 层、F1 层、F2层,各层的中部电子密度最大,各层之间没有明显的分界线。

各层的电子密度 D〈 E〈 F1〈F2 ):由于电离层的形成主要是太阳紫外线照射的结果,因此电离层的电子密度与阳光强弱密切相关,随地理位臵、昼夜、季节和年度变化,其中昼夜变化的影响最大。

D 层:高度 60—80公里,中午电子密度最大,入夜后很快消失;E 层:高度 100—120公里,白天电子密度增加,晚上相应减少;F1 层:高度 180公里,中午电子密度最大,入夜后很快消失;F2 层:高度 200—400公里,下午达到最大值,入夜逐渐减少,黎明前最小。

电离层对电波的折射和反射:电离层可看成具有一定介电常数的媒质,电波进入电离层会发生折射。

折射率与电子密度和电波频率有关。

电子密度越高,折射率越大;电波频率越高,折射率越小。

电离层电子密度随高度的分布是不均匀的,随高度的增加电子密度逐渐加大,折射率亦随之加大。

可以将每一层划分为许多薄层,每一薄层的电子密度可视为均匀的。

电波在通过每一薄层时都要折射一次,折射角依次加大,当电波射线达到电离层的某一点时,该点的电子密度值恰使其折射率为900,此时电波射线达到最高点,尔后沿折射角逐渐减小的轨迹由电离层深处折返地面。

当频率一定时,电波射线入射角越大,则越容易从电离层反射回来。

当入射角小于一定值时,由于不能满足900 的折射角的条件,电波将穿透电离层进入太空不再返回地面。

当入射角一定时,频率越高,使电波反射所需的电子密度越大,即电波越深入电离层才能返回。

各层次电离层的区别

电离层是指地球大气中由太阳辐射引起气体分子的电离和自由离子的产生的层次结构。

电离层的厚度和密度都随着高度的增加而变化,可以将电离层划分为不同的层次,每个层

次具有不同的特征和作用。

下面将介绍电离层不同层次之间的区别。

1. D层

D层位于电离层最低的部分,高度约60至90千米。

在白天,太阳辐射使D层中大气分子电离产生负电离子,而夜间因太阳光线在D层的影响减少,D层中的负离子数量也减少。

D层的电离质量较低,对电离辐射的屏蔽效应较强,会导致较长波长的无线电波难以穿透

进入地球表面。

2. E层

E层高度约在100至150千米之间,是电离层的第二层。

E层中有许多正离子和电子,能够反射和折射中波和短波无线电信号,尤其是在夜间和清晨。

E层的电离活动受季节、太阳活动周期和地理位置等多种因素的影响,会引起电离层的变化。

3. F1层

F1层位于电离层的中部,高度约在150至200千米之间。

F1层的特点是在日出和日落期间存在,而在中午时分不一定存在。

F1层中的电子密度对电离辐射的屏蔽效应较强,会抵抗从太阳辐射到地球的辐射。

F1层可以反射短波和超短波无线电波,这些无线电波可以用于通信和广播。

总之,电离层的不同层次具有各自的特点和功能,对于通讯、航空和卫星技术等领域

都具有重要的应用价值。

同时,由于电离层与太阳活动和地球磁场等因素有关,电离层的

变化也可能引起一系列的天气和气候现象。

因此,对电离层的研究具有重要意义。

电离层概述

电离层是指地球大气层中的一层,它是由太阳辐射和地球磁场相互作用而形成的。

电离层的存在对于人类的通讯、导航和气象预报等方面都有着重要的影响。

电离层的形成是由于太阳辐射中的紫外线和X射线等高能辐射进入地球大气层后,与大气中的分子和原子相互作用,使它们失去电子而形成离子。

这些离子在地球磁场的作用下,形成了电离层。

电离层的高度大约在50公里到1000公里之间,其中以海拔300公里左右的F层最为稠密。

电离层的存在对于无线电通讯和卫星导航等方面都有着重要的影响。

由于电离层中的离子会反射和折射无线电波,因此可以利用电离层来进行远距离的无线电通讯。

同时,电离层的存在也会对卫星导航系统的精度产生影响,因为电离层中的离子会使卫星信号的传播速度发生变化,从而影响导航精度。

电离层的存在还会对气象预报产生影响。

由于电离层中的离子会影响大气层中的电场和电流,从而影响大气层的运动和变化。

因此,对于气象预报来说,了解电离层的变化情况也是非常重要的。

电离层是地球大气层中非常重要的一层,它的存在对于人类的通讯、导航和气象预报等方面都有着重要的影响。

因此,对于电离层的研究和了解,对于人类的科学研究和生活都具有重要的意义。

电离层反射电磁波原理

电离层反射是一种重要的电磁波传输方式,它利用大气中存在的电离层对电磁波进行反射和传播。

电离层是在大气中高度较高的一层,由于紫外线、太阳辐射和宇宙射线等的作用,其中的气体原子和分子会被电离产生自由电子和离子。

这些自由电子和离子可以对来自地面或卫星等源的电磁波进行反射和传播。

电离层反射的原理可以用射线光学来描述。

当电磁波遇到电离层时,会被分为两个部分,一部分继续向上穿过电离层向外传播,另一部分则被反射回地面或卫星方向。

反射的角度等于入射角度,即遵循反射定律。

但是由于电离层中的电子密度分布不均匀,反射波的相位和振幅也会受到影响,因此反射波的强度和相位可能会发生变化。

电离层反射的特点是传播距离远,传播速度快,传播路径不受地形和建筑物等障碍物的影响。

因此,它被广泛应用于通信、导航和遥感等领域。

但是,电离层反射也存在一些限制和问题,例如电离层扰动会影响信号质量,电离层反射还存在多径效应和信号延迟等问题,需要采取相应的技术手段进行补偿和校正。

- 1 -。

电离层对颠簸的反射,和我们平时照镜子的原理

有些相似,但也有明显的区别。

照镜子的原理是利用反射光线在光滑表面上的反弹,从而形成镜面图像。

电离层反射的原理是利用电离层上空的离子层,使得地面发射的电磁波在穿过电离层时会被离子层反射,从而返回地面。

这种反射主要发生在较高频率的电磁波,如短波和超短波。

电离层反射的过程中,反射的电磁波会遭受多次反射和散射,产生复杂的传播路径和反射情况,从而形成折射、衍射等现象。

这些现象使得电离层反射并非完美的反射,而会发生信号衰减、扩散和延迟等问题。

总之,照镜子是利用表面光滑的物体进行光线反射,而电离层反射是利用电磁波在离子层中反射产生的现象。

两者在原理上有相似之处,但具体实现过程和效果有明显的区别。

电离层出现的天文现象

电离层是地球大气的一个电离区域,是受太阳高能辐射以及宇宙线的激励而电离的大气高层。

除地球外,金星、火星和木星都有电离层,电离层从离地面约50公里开始一直伸展到约1000公里高度的地球高层大气空域,其中存在相当多的自由电子和离子,能使无线电波改变传播速度,发生折射、反射和散射,产生极化面的旋转并受到不同程度的吸收。

在天文现象中,日食是一个独特的天文现象,日食期间太阳辐射大幅降低,引起一系列大气层和电离层的变化。

由于月球的遮挡,日食期间地球上部分区域高层大气接收到的太阳极紫外和X射线辐射大幅下降,电离层的离子产生率和加热率均显著下降,引起电离层光化学、动力学过程等一系列变化,导致电离层热层的密度、温度、风场等出现显著扰动。

此外,极光也是一种电离层出现的天文现象,北极极光有一个奇怪的螺旋,这个漩涡表明在磁层(电离层的边缘)发生了一次很大的扰动。

电离层反射频率范围什么是电离层反射?电离层反射是指地球上的电离层中的电子和离子对无线电波的散射和反射。

当无线电波穿过大气层进入电离层时,会与其中的自由电子和离子相互作用,从而发生散射和反射现象。

电离层的特点1. 位置和结构电离层位于地球大气圈的上部,从约50公里到1000公里的高度之间。

它主要由高能太阳辐射将大气中的分子和原子击碎产生自由电子和正离子而形成。

在不同时间和地点,电离层的密度、温度和成分都会有所变化。

2. 影响因素太阳活动是影响电离层特性变化的主要因素之一。

太阳辐射中的紫外线能量会使大气分子中的原子或分子失去或获得一个或多个电子,从而形成自由带电粒子。

这些带电粒子在地球磁场作用下,在不同高度形成不同密度、浓度和分布的电离层。

3. 分层结构电离层可以分为D层、E层、F1层和F2层等不同的区域。

这些区域的特点主要由电离层中自由电子和离子的密度和浓度决定。

其中,D层位于最低部分,主要反射低频率(较长波长)的无线电波;E层反射中频率(较短波长)的无线电波;F1层和F2层则主要反射高频率(较短波长)的无线电波。

电离层反射频率范围1. D层D层是地球上最低部分的电离层,位于约60-90公里的高度之间。

由于其相对较低的密度,D层对较高频率(较短波长)的无线电波具有很强的吸收能力。

因此,D 层主要反射低频率(较长波长)的无线电信号,如长波广播。

2. E层E层位于约90-150公里之间。

它是一个比D层更稀薄但仍具有一定密度和活动性质的电离层区域。

E层对中频率(较短波长)的无线电波具有较强的反射能力。

因此,E层主要用于短波广播和天空波通信。

3. F层F层是电离层中最高的一层,分为F1层和F2层。

F1层位于约150-300公里之间,而F2层位于约200-400公里之间。

F1层对较高频率(较短波长)的无线电波具有很强的反射能力,因此主要用于超短波广播和短距离通信。

而F2层是最重要的反射区域之一,在白天和夜晚都能对高频率(较短波长)的无线电信号进行有效反射,使其能够传播到更远的距离。

电离层层析(Ionospheric sounding)是一种测量大气电离层参数的技术。

它是通过向电离层发送电磁波,然后通过接收经过电离层反射并返回地球的信号来推断电离层的状态和特征。

常见的电磁波包括超短波(HF)、甚高频(VHF)和超高频(UHF)等频段的无线电波。

通过对接收到的信号进行分析和处理,可以获得电离层高度、密度、折射率、散射等参数信息,从而用于天气预报、通讯和导航等应用。

在实际应用中,电离层层析技术常常使用天线和接收机来实现。

通常,在不同高度处放置几个发射器,发送频率相同的无线电信号。

这些信号经过电离层后会分别向不同的方向反射回地面,然后由接收器接收。

这些回波信号的时间延迟会因电离层密度的变化而发生改变。

通过分析回波信号的强度和到达时间延迟,可以计算出电离层密度、高度、折射率等参数信息。

总之,电离层层析技术是一种重要的天气预报和通讯导航技术,它利用电磁波在电离层中的传播特性对大气电离层参数进行探测和测量。

电离原理的应用1. 简介电离是指将原子或分子中的一个或多个电子从其原来的轨道上剥离出来的过程。

电离原理的应用广泛存在于科学研究和技术领域中。

本文将介绍电离原理的一些常见应用。

2. 医药领域•电离辐射在医学中被广泛应用于放射治疗,尤其是用于治疗癌症。

电离辐射可以杀死癌细胞并阻止其生长。

•电离原理在药物制剂中的应用也很常见。

例如,通过电离可使药物分子离子化,提高其溶解度和稳定性。

3. 大气科学•电离原理在大气科学研究中有重要的应用。

例如,电离层是位于地球大气中的一层带电粒子的区域,通过对电离层的研究可以了解太阳活动对地球的影响。

•电离层的电离现象也与无线电通信有关,电离层的存在可以反射无线电波,使其传播距离更远。

4. 物理学研究•电离原理在实验物理学研究中扮演着重要的角色。

例如,利用电离原理可以加速粒子,产生高能带电粒子束,用于物理学实验研究中。

•电离原理还被应用于核物理学研究中的离子激发和碰撞等实验。

通过电离技术,可以控制和操纵粒子的能量和运动轨迹。

5. 环境保护•在环境领域,电离原理常被用于空气净化和水处理等应用。

电离技术可以去除空气中的微生物和有害物质,改善室内空气质量。

•电离技术还可以用于水处理过程中的消毒和净化,去除水中的细菌、病毒和有机物质。

6. 其他领域的应用•电离原理在食品工业中也有广泛的应用,例如用于杀菌和保存食品。

通过电离技术可以有效地杀灭食品中的微生物,延长食品的保质期。

•电离技术还可以应用于火灾探测和灭火系统中。

电离烟雾探测器可以感应到烟雾中的离子,及时发出警报并采取灭火措施。

•电离原理在半导体和电子工业中的应用也不可忽视。

例如,电离技术可用于制备高纯度的半导体材料,以及在半导体生产过程中产生所需的离子束。

结论电离原理作为一项重要的物理现象,广泛应用于各个领域。

从医药、大气科学到环境保护和食品工业,电离原理不仅为人类带来了福祉,也推动了科学技术的发展。

通过对电离现象的深入研究和应用,我们可以进一步探索其潜力并在更多领域发现创新应用。