最新出版概论-出版专业基础知识(中级)教学讲义ppt

- 格式:ppt

- 大小:1.28 MB

- 文档页数:12

出版专业职业资格考试中级基础知识精讲:第三章§3.1编辑与编辑工作(P83)最早出现的编辑活动是书籍编辑活动。

一、“编辑”的概念①【编辑】,是指以生产出版物的精神文化内容为目的,策划、组织、审读、选择和加工作品的一种专业性的精神生产活动,是出版物复制、发行的前提。

②指称从事编辑活动的职业、岗位、人员。

③这类人员的中级专业技术职务。

日常生活中的编辑活动不是专业性的编辑活动,是专业性编辑活动的普及和延伸,泛指一切对已有作品的加工整理活动。

二、编辑工作是整个出版工作的中心环节(P84)原因(l)编辑工作对出版工作的全局具相关键性的作用和影晌;这由出版工作特有的性质、特点以及出版活动构成要素的结构功能所决定。

出版工作对社会发展的能动作用主要是通过编辑工作来实现的。

(2)编辑工作是出版物复制和发行的前提;(3)编辑工作对出版单位的经营具有重要作用。

出版单位的经营策略取决于出版物产品设计以及产品结构、产品特色的选择和决策。

出版单位竞争力的提升取决于编辑工作的持续努力和持续创新。

三、编辑工作的特点:(P85)7个政治性、思想性、科学性、创造性、选择性、加工性、中介性(文化工作的共有特点)(专业特点)政治性:要反映社会政治、经济、科技、文化的发展状况和要求,具有明显的教育人民、引导社会的意识形态特性;把握双为的方向,坚持中共的基本路线,遵守国家法律、法规,并在具体的编辑业务中认真贯彻执行,把好政治关,是我国编辑工作政治性的体现。

思想性:保证出版物对消费者和社会产生先进的思想文化影响,避免落后的、腐朽的思想文化影响。

要坚持社会主义先进文化的前进方向,弘扬主旋律、提倡多样化,建设社会主义核心价值体系,树立准确的世界观、人生观和价值观。

科学性:通过出版物向消费者传授科学知识,关心消费者掌握专业技术,引导消费者树立科学意识,指导消费者形成科学的生活方式。

因此,编辑工作必须保证出版物合乎科学。

创造性:既有原创,又有再创,表现为:发觉社会的文化需求,设计、策划精神文化产品的选题,开拓和发展精神文化生产的新空间;选择、优化精神文化产品,或把优秀的作品组合起来,创造精神文化作品的整体效应;设计、组织文化精品的生产或精神文化重点工程的实施;协调和促进精神文化产品的总体发展,参与精神文化生产的宏观调控。

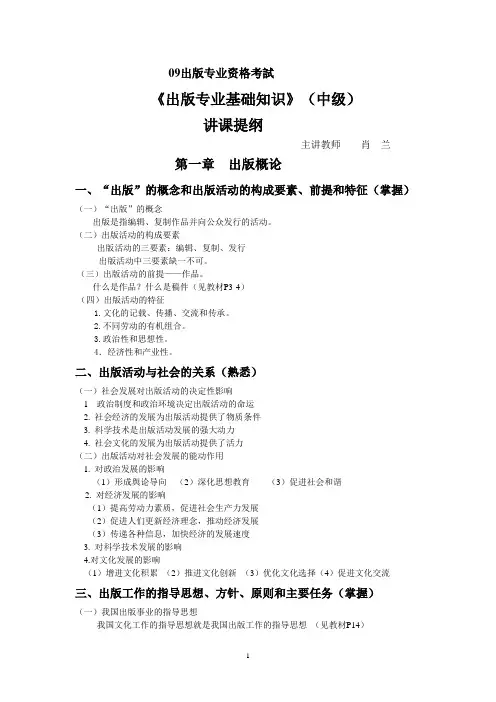

09出版专业资格考試《出版专业基础知识》(中级)讲课提纲主讲教师肖兰第一章出版概论一、“出版”的概念和出版活动的构成要素、前提和特征(掌握)(一)“出版”的概念出版是指编辑、复制作品并向公众发行的活动。

(二)出版活动的构成要素出版活动的三要素:编辑、复制、发行出版活动中三要素缺一不可。

(三)出版活动的前提——作品。

什么是作品?什么是稿件(见教材P3-4)(四)出版活动的特征1.文化的记载、传播、交流和传承。

2.不同劳动的有机组合。

3.政治性和思想性。

4.经济性和产业性。

二、出版活动与社会的关系(熟悉)(一)社会发展对出版活动的决定性影响1 政治制度和政治环境决定出版活动的命运2. 社会经济的发展为出版活动提供了物质条件3. 科学技术是出版活动发展的强大动力4. 社会文化的发展为出版活动提供了活力(二)出版活动对社会发展的能动作用1. 对政治发展的影响(1)形成舆论导向(2)深化思想教育(3)促进社会和谐2. 对经济发展的影响(1)提高劳动力素质,促进社会生产力发展(2)促进人们更新经济理念,推动经济发展(3)传递各种信息,加快经济的发展速度3. 对科学技术发展的影响4.对文化发展的影响(1)增进文化积累(2)推进文化创新(3)优化文化选择(4)促进文化交流三、出版工作的指导思想、方针、原则和主要任务(掌握)(一)我国出版事业的指导思想我国文化工作的指导思想就是我国出版工作的指导思想(见教材P14)(二)我国出版工作的方针原则1. 为人民服务、为社会主义服务。

2. 百花齐放、百家争鸣,古为今用、洋为中用。

3.将社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益相结合。

(1)什么是社会效益,什么是经济效益?二者之间有什么关系?(2.)出版工作中如何处理二者的关系?4..坚持质量第一。

(1)为什么要坚持质量第一的原则?(2)出版工作中如何坚持质量第一的原则?5.坚持走改革开放之路。

(三)我国出版事业的主要任务(见教材P22—25)1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入阐释科学、发展观。

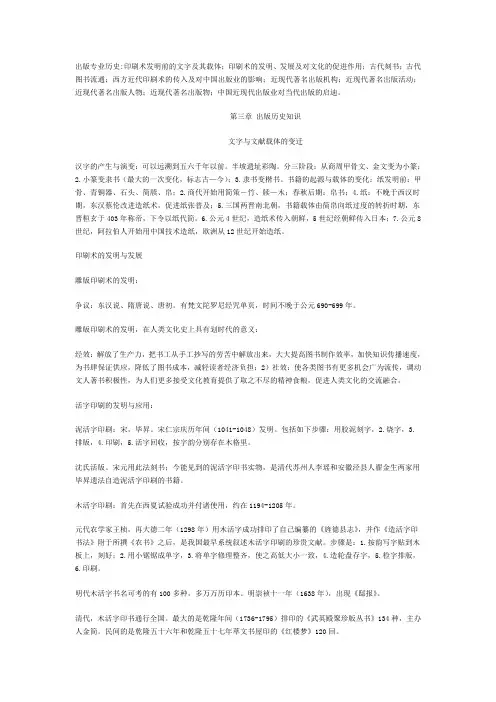

出版专业历史:印刷术发明前的文字及其载体;印刷术的发明、发展及对文化的促进作用;古代刻书;古代图书流通;西方近代印刷术的传入及对中国出版业的影响;近现代著名出版机构;近现代著名出版活动;近现代著名出版人物;近现代著名出版物;中国近现代出版业对当代出版的启迪。

第三章出版历史知识文字与文献载体的变迁汉字的产生与演变:可以远溯到五六千年以前。

半坡遗址彩陶。

分三阶段:从商周甲骨文、金文变为小篆;2.小篆变隶书(最大的一次变化,标志古—今);3.隶书变楷书。

书籍的起源与载体的变化:纸发明前:甲骨、青铜器、石头、简牍、帛;2.商代开始用简策-竹、牍—木;春秋后期:帛书;4.纸:不晚于西汉时期,东汉蔡伦改进造纸术,促进纸张普及;5.三国两晋南北朝,书籍载体由简帛向纸过度的转折时期,东晋桓玄于403年称帝,下令以纸代简。

6.公元4世纪,造纸术传入朝鲜,5世纪经朝鲜传入日本;7.公元8世纪,阿拉伯人开始用中国技术造纸,欧洲从12世纪开始造纸。

印刷术的发明与发展雕版印刷术的发明:争议:东汉说、隋唐说、唐初。

有梵文陀罗尼经咒单页,时间不晚于公元690-699年。

雕版印刷术的发明,在人类文化史上具有划时代的意义:经效:解放了生产力,把书工从手工抄写的劳苦中解放出来,大大提高图书制作效率,加快知识传播速度,为书肆保证供应,降低了图书成本,减轻读者经济负担;2)社效:使各类图书有更多机会广为流传,调动文人著书积极性,为人们更多接受文化教育提供了取之不尽的精神食粮,促进人类文化的交流融合。

活字印刷的发明与应用:泥活字印刷:宋,毕昇。

宋仁宗庆历年间(1041-1048)发明。

包括如下步骤:用胶泥刻字,2.烧字,3.排版,4.印刷,5.活字回收,按字韵分别存在木格里。

沈氏活版。

宋元用此法刻书;今能见到的泥活字印书实物,是清代苏州人李瑶和安徽泾县人翟金生两家用毕昇遗法自造泥活字印刷的书籍。

木活字印刷:首先在西夏试验成功并付诸使用,约在1194-1205年。