18-19 专题5 1 新中国初期的外交

- 格式:doc

- 大小:101.02 KB

- 文档页数:8

风云》,或由学生举办新中国外交50年成就展等。

教材对本专题的内容即新中国成立50多年来对外关系的发展历程,大致分为三个阶段:第一阶段介绍新中国成立初期的外交政策(“一边倒”、“另起炉灶”)和成就(和平共处五项原则的提出,在日内瓦会议和亚非会议上的作用等);第二阶段20世纪60年代末至70年代,中国的外交政策和重大突破(“一大片”、“一条线”,重返联合国及中美、中日关系的改善);第三阶段即改革开放以来中国外交政策的调整(独立、自主、和平的多边外交政策)和中国外交的辉煌(在国际舞台上扮演更加重要的角色、发挥更大作用)。

本专题同初中教材重点讲述新中国外交成就不同的是,重点分析各时期外交政策的成败得失,即中国外交取得成绩的原因和应当吸取的教训。

同时,本专题的内容和上一专题中的“一国两制”和祖国统一大业的重大进展有着内在联系,便于学生发展地联系地学习相关知识。

第一节新中国初期的外交教案课标要求:了解新中国建立初期的重大外交活动、独立自主的外交方针、理解和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义。

教学目标:(1)、知识与能力:掌握新中国的外交政策及外交方针的主要内容,并结合中国近代历史和建国初期的国内国际形势,简要分析当时外交方针、政策制定的原因;了解建国初期在新的外交方针政策指导下的重大外交活动,归纳这一时期的外交成就;识记周恩来提出的和平共处五项原则,及日内瓦会议和万隆会议的有关知识,理解和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义,以及周恩来在万隆会议提出求同存异方针的作用;探究新中国独立自主外交与旧中国屈辱外交的根本区别。

(3)、情感态度与价值观:正确认识建国以来,我国国际地位不断提高,在国际事务中的作用和影响不断加强,为世界和平、正义与进步事业作出了重大贡献,激发学生的爱国热情;认识独立自主是新中国外交的根本方针,它贯穿于新中国外交的各个领域;和平共处五项原则是我国处理国与国之间相互关系,参与国际事务所遵循的一项基本原则,也成为解决国与国之间问题的基本准则;体会周恩来等老一辈革命家的外交风范,感受他们在外交活动中展现出来的人格魅力。

万隆会议的历史影响(一)万隆会议首次验证了和平共处五项原则的强大威力,进一步扩大了其国际影响。

在万隆会议上,和平共处五项原则得到进一步充实和发展。

会议最后通过的“十项原则”实质上是和平共处五项原则的延伸。

和平共处五项原则的强大影响力打破了长期以来西方国家所信奉的恃强凌弱、弱肉强食的强权逻辑,开创了处理国际争端的新模式和新途径,书写了国际关系史的崭新篇章。

(二)万隆会议标志着发展中国家作为新兴政治力量登上世界政治舞台,成为战后国际政治格局演变进程中的一个重要里程碑。

万隆会议发出了“让新亚洲和新非洲诞生吧”的强劲呼声,进一步促进了广大殖民地人民的觉醒,撼动了国际政治旧秩序的根基。

这是战后国际政治格局演变中具有划时代意义的重大事件。

万隆会议催发了新一轮的民族独立高潮。

会议取得的成果,极大地提高了殖民地人民的民族自尊心和自信心,从50年代中期到60年代末,亚非拉民族解放运动以更加迅猛的势头向前发展。

60年代,仅非洲大陆就有32个国家获得新生。

到70年代,新独立的国家已扩大至132个。

万隆会议开创了发展中国家联合自强的新局面。

万隆会议为新独立国家联合斗争和相互合作树立了榜样,发展中国家作为一支独立的政治力量,开始走上国际政治舞台。

其后一系列发展中国家的国际组织应时而生。

(三)万隆会议提出了推动发展中国家经济合作的一系列设想,成为区域经济合作蓬勃发展的思想源头。

会议发表的《最后公报》将经济合作问题列为第一项,反映出亚非新兴国家在实现政治独立后,希望通过加强彼此合作,推进经济发展的迫切愿望。

万隆会议为发展中国家的经济合作指明了方向。

会议《最后公报》强调,“亚非会议认识到促进亚非区域经济发展的迫切性”,指出:新独立的亚非国家要在“互利和互相尊重国家主权的基础上”实行经济合作。

这份历史性的文件全面阐述了发展中国家对于国际经济合作问题的立场、态度和要求,确立了发展中国家间展开经济合作的基本原则,为以后南南合作的深入展开提供了指导原则。

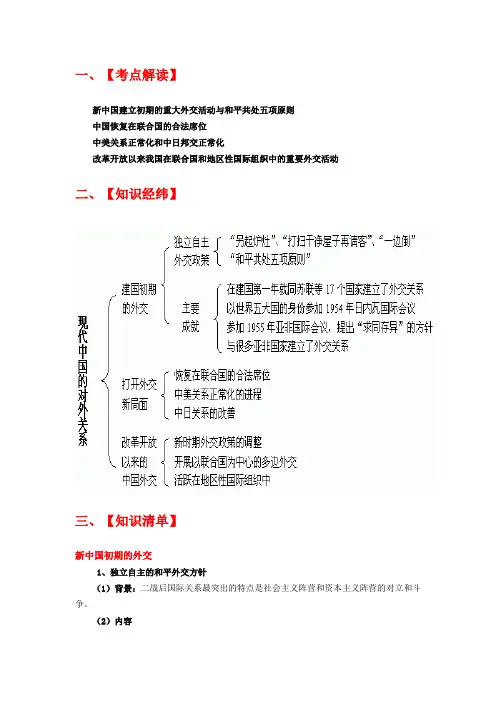

一、【考点解读】新中国建立初期的重大外交活动与和平共处五项原则中国恢复在联合国的合法席位中美关系正常化和中日邦交正常化改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中的重要外交活动二、【知识经纬】三、【知识清单】新中国初期的外交1、独立自主的和平外交方针(1)背景:二战后国际关系最突出的特点是社会主义阵营和资本主义阵营的对立和斗争。

(2)内容(3)成就:冲破了美国的外交孤立;同苏联等17个国家正式建立了外交关系。

2、和平共处五项原则的提出(1)目的:同邻近国家和新兴的民族独立国家发展友好关系。

(2)和平共处五项原则的提出及意义:1953年12月,周恩来在接见印度代表团时,第一次提出了和平共处五项原则,第二年,周恩来访问印度和缅甸,又分别与两国总理发表联合声明。

一致同意以和平共处五项原则作为指导中印、中缅关系的基本原则。

内容:__③___、互不侵犯、___④____、平等互惠、和平共处。

意义:和平共处五项原则的提出,标志着新中国外交政策的成熟。

它是我国处理国与国之间相互关系,参与国际事务所遵循的一项基本原则,同时,在世界上产生广泛而深远的影响,成为解决国与国之间问题的基本准则。

3、步入世界外交舞台(1)参加日内瓦会议:1954年,中、苏、美、英、法及有关国家外长在瑞士日内瓦举行会议,以和平解决朝鲜和印度支那问题。

周恩来就印度支那停止敌对行动提出合理建议,推动会议达成了___⑤___。

日内瓦会议是新中国首次以世界五大国之一的地位参加的重要国际会议,中国代表团在会议上的积极作用,大大提高了新中国的国际声誉。

(2)参加万隆会议:1955年,亚非29个国家的政府首脑在印尼的万隆举行国际会议,讨论和平战争,争取民族独立,发展民族经济等共同关心的问题。

周恩来提出“___ ⑥___ ”的方针,促进了会议的圆满成功。

万隆会议是第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非国际会议,代表着一种新兴力量在国际舞台上崛起;会议加强了中国同亚非各国的联系,会后,中国与更多的亚非国家建立了外交关系。

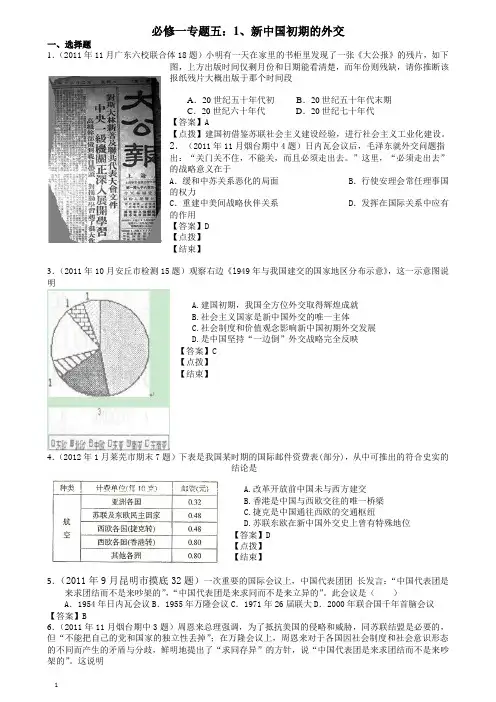

必修一专题五:1、新中国初期的外交一、选择题1.(2011年11月广东六校联合体18题)小明有一天在家里的书柜里发现了一张《大公报》的残片,如下图,上方出版时间仅剩月份和日期能看清楚,而年份则残缺,请你推断该报纸残片大概出版于那个时间段A.20世纪五十年代初B.20世纪五十年代末期C.20世纪六十年代D.20世纪七十年代【答案】A【点拨】建国初借鉴苏联社会主义建设经验,进行社会主义工业化建设。

2.(2011年11月烟台期中4题)日内瓦会议后,毛泽东就外交问题指出:“关门关不住,不能关,而且必须走出去。

”这里,“必须走出去”的战略意义在于A.缓和中苏关系恶化的局面 B.行使安理会常任理事国的权力C.重建中美间战略伙伴关系 D.发挥在国际关系中应有的作用【答案】D【点拨】【结束】3.(2011年10月安丘市检测15题)观察右边《l949年与我国建交的国家地区分布示意》,这一示意图说明A.建国初期,我国全方位外交取得辉煌成就B.社会主义国家是新中国外交的唯一主体C.社会制度和价值观念影响新中国初期外交发展D.是中国坚持“一边倒”外交战略完全反映【答案】C【点拨】【结束】4.(2012年1月莱芜市期末7题)下表是我国某时期的国际邮件资费表(部分),从中可推出的符合史实的结论是A.改革开放前中国未与西方建交B.香港是中国与西欧交往的唯一桥梁C.捷克是中国通往西欧的交通枢纽D.苏联东欧在新中国外交史上曾有特殊地位【答案】D【点拨】【结束】5.(2011年9月昆明市摸底32题)一次重要的国际会议上,中国代表团团长发言:“中国代表团是来求团结而不是来吵架的”,“中国代表团是来求同而不是来立异的”。

此会议是()A.1954年日内瓦会议B.1955年万隆会议C.1971年26届联大D.2000年联合国千年首脑会议【答案】B6.(2011年11月烟台期中3题)周恩来总理强调,为了抵抗美国的侵略和威胁,同苏联结盟是必要的,但“不能把自己的党和国家的独立性丢掉”;在万隆会议上,周恩来对于各国因社会制度和社会意识形态的不同而产生的矛盾与分歧,鲜明地提出了“求同存异”的方针,说“中国代表团是来求团结而不是来吵架的”。

新中国初期的外交课件新中国成立初期的外交课题1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立,这标志着中国历史上一个新的时代的开启。

在新中国初期,外交政策成为了当务之急。

本文将探讨新中国初期的外交课题,包括国际形势、对外关系的建立和发展以及外交政策的制定。

一、国际形势新中国成立之初,国际形势复杂且严峻。

冷战格局逐渐形成,世界分为社会主义阵营和资本主义阵营。

中国作为一个新兴的社会主义国家,面临着来自西方国家的封锁和敌视。

此外,台湾问题也成为了一个重要的外交课题。

中国需要在这个国际环境中找到自己的定位,并与其他国家建立友好关系。

二、对外关系的建立和发展在新中国初期,中国积极与其他国家建立外交关系。

1950年,中国与苏联签订了《中苏友好同盟互助条约》,成为了互助关系最紧密的社会主义国家之一。

此外,中国还与其他社会主义国家如朝鲜、越南等建立了友好关系。

与此同时,中国还积极争取与非社会主义国家的友好合作,尤其是亚非国家。

1955年,中国主持并举办了万隆会议,成立了亚非会议组织,标志着中国在亚非地区的领导地位。

三、外交政策的制定在新中国初期,外交政策的制定是一个重要的任务。

中国提出了和平共处五项原则,即互相尊重领土完整和主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

这一原则成为了中国外交政策的基石,体现了中国作为一个和平发展的国家的立场。

此外,中国还积极参与联合国事务,提出了“一个中国”原则,坚决维护自己的领土完整。

四、外交成就与挑战在新中国成立初期,中国取得了一系列外交成就。

中国成功地恢复了对台湾的控制,台湾问题成为了中国外交政策的重要议题。

此外,中国还成功地与其他社会主义国家建立了友好关系,为社会主义阵营的发展做出了重要贡献。

然而,中国也面临着一些外交挑战。

尽管中国在国际舞台上取得了一定的地位,但仍然受到西方国家的封锁和敌视。

此外,中国还需要解决与周边国家的边界争议和领土问题。

总结新中国初期的外交课题是一个复杂而严峻的挑战。

必修一专题五:1、新中国初期的外交(每课名题2)点击下载更多高中历史免费试卷(请按Crtl键+左键点击)选择题(共43小题,共0分)1.《共同纲领》第二十五条:“对于国民政府与外国所订立的各项条款和协定,中华人民共和国中央人民政府加以审查,按其内容分别予以承认,或废除,或修改,或重订。

”这一规定主要体现了下列哪一外交政策?()A.“另起炉灶” B.“打扫干净屋子再请客”C.“一边倒” D.“一大片”2.1950年除夕,上海《新民报》报道:“毛主席和和斯大林元帅给我们带来了过年礼物,教我们全国人民在大年夜欢欢喜喜高高兴兴过个年。

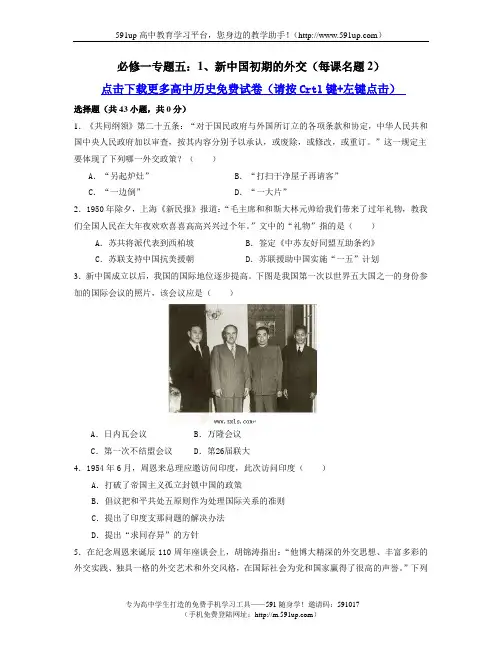

”文中的“礼物”指的是()A.苏共将派代表到西柏坡 B.签定《中苏友好同盟互助条约》C.苏联支持中国抗美援朝 D.苏联援助中国实施“一五”计划3.新中国成立以后,我国的国际地位逐步提高。

下图是我国第一次以世界五大国之一的身份参加的国际会议的照片,该会议应是()A.日内瓦会议 B.万隆会议C.第一次不结盟会议 D.第26届联大4.1954年6月,周恩来总理应邀访问印度,此次访问印度()A.打破了帝国主义孤立封锁中国的政策B.倡议把和平共处五原则作为处理国际关系的准则C.提出了印度支那问题的解决办法D.提出“求同存异”的方针5.在纪念周恩来诞辰110周年座谈会上,胡锦涛指出:“他博大精深的外交思想、丰富多彩的外交实践、独具一格的外交艺术和外交风格,在国际社会为党和国家赢得了很高的声誉。

”下列各项不属于周恩来外交思想或外交实践的是()A.提出“一边倒”外交方针 B.1954年参加日内瓦会议C.倡导“和平共处”五项原则 D.1955年出席万隆会议6.“清除帝国主义在中国的残余势力,取缔帝国主义在华的一切特权。

”这一新中国初期的外交方针被称为()A. “打扫干净屋子再请客”B. “另起炉灶”C. “一边倒”D. 和平共处五项原则7.和平共处五项原则在世界上也产生了广泛而深远的影响,主要在于()A.它成为解决国与国之间问题的基本准则 B.它是我国外交成熟的标志C.它是新中国的基本外交方针 D.它为开创中国外交新局面奠定了基础8.美国记者评论周恩来在万隆会议中的作用时说:“周恩来并不打算改变任何—个坚持反共立场的领导人的态度,但他改变了会议的航向。

高一专题五现代中国的对外关系一新中国初期的外交■教学目标的设计:新课程教学目标确定为三个维度,这和旧大纲是迥然不同的。

就这节课而言,第一目标“知识和能力”,和老教材相比“新中国初期的外交”删掉了“团结世界各国人民”,压缩了历史背景,减少知识记忆量,重点更加突出,如“和平共处五项原则的提出”单独作为一个子目。

“能力要求方面”新课程更加突出提高历史事实比较的能力要求。

第二个目标是“过程和方法”,是新课标的突出特点。

授人以渔,自主学习,合作学习,探究学习,使学生会学、乐学,形成终身学习的习惯,这正是新课标追求的目标。

我采用历史学习“三步曲”(了解-理解-见解)来执教这节课,就是想体现这种精神。

第三个目标是“情感态度与价值观”:旧大纲作为思想教育目标,新课标在此基础上拓展加深,把历史学科从政治思想教育中解放出来,突出历史学科独特的功能。

这一目标涵盖了思想、观念、情感、情趣、态度等多方面的内容,其核心内容应当是彰显人文主义精神。

一、知识和能力1.新中国外交的国际背景、外交政策和基本方针及原因2.归纳新中国初期的主要外交成就3.新旧中国外交的比较,提高分析比较历史事实的能力4.和平共处五项原则和“求同存异”方针的含义及积极意义二. 过程和方法1.掌握历史学习“三步曲”(了解-理解-见解)。

2.粗读、精读,快速浏览,圈点划批,提高历史阅读能力。

3.阅读材料(文字、图片、影视等),以获取有效信息的能力,并借助形象思维以感知历史。

4.通过新旧中国外交的比较,让学生学会比较历史问题的方法。

5.引导学生从世界的角度和视野来认识中国,用中国的眼光去观察世界,进一步形成开放的世界意识。

三. 情感态度与价值观1.旧中国外交的比较,感受“中国人民站起来了”的自豪;坚持独立自主的和平外交政策,显示中国人民自强不息的民族精神和热爱和平的美好愿望。

2.举世瞩目的外交成就,表明新中国国际地位的提高,进一步增强学生的民族自豪感3.和平共处五项原则、“求同存异”方针是中国对世界外交的贡献,新中国为建立新型、平等、和谐的国际新秩序做出了重大贡献,认识互相尊重平等互惠、和平共处不仅是国与国之间的基本准则,也是人际交往的基本原则,让学生从中加深对人文精神的理解4.体会周恩来等老一辈革命家的外交艺术,感受他们的人格魅力。

专题五现代中国的对外关系一、新中国初期的重大外交活动和平共处五项原则的提出:1、新中国初期的重大外交活动:⑴中华人民共和国从成立那一天起,就始终奉行独立自主的和平外交政策。

⑵迎来第一次建交高潮(最突出的成就:中苏建交和《中苏友好同盟互助条约》意义:对于中苏两国的友谊和合作,保障新中国的国防安全与维护世界和平,具有重要意义,有利于中国的发展。

⑶1954年,新中国第一次以世界五大国身份参加日内瓦会议。

⑷1955年,万隆会议(第一次没有殖民主义国家参加的国际会议),周恩来在会上提出“求同存异”方针(“同”是指都曾遭受过殖民主义的压迫;“异”是指思想意识和社会制度不同),促成了会议的圆满成功。

“万隆精神” 指亚非人民团结一致,反对殖民主义,争取和维护民族独立,增进各国人民间友好合作的精神。

2 、和平共处五项原则的提出——标志着新中国外交的成熟⑴第一次提出:1953年周恩来⑵内容:“互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处原则”后改为“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处原则”⑶意义:①和平共处五项原则的提出,标志着新中国外交的成熟。

②它是我国处理国与国之间相互关系,参与国际事务所遵循的一项基本原则。

③它为开创中国外交新局面奠定了基础。

④同时,在世界上也产生广泛而深远的影响,成为解决国与国之间问题的基本准则。

⑤和平共处五项原则超越了意识形态和社会制度的差异,以其包容性和开放性逐渐得到国际社会的广泛认可。

二、20世纪70年代的外交重大成就(一).新中国恢复在联合国的合法席位(1)、原因:①广大发展中国家的支持②美国孤立中国的政策逐渐破产③中国国际地位逐步提高。

(2)史实:1971年10月25日,第26届联合国大会通过2758号决议,恢复中华人民共和国在联合国的合法席位。

(3)影响:①说明长期以来美国实行孤立中国政策的破产,是中国外交的重大胜利。

②也有利于中国在国际事务中发挥更大作用。

一、新中国初期的外交一、教学目标1.理解新中国初期的外交方针和政策;2、了解从新中国成立到20世纪50年代中期的重大外交活动。

3.理解和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义。

二教学重点难点:重点:新中国的外交政策和原则;和平共处五项原则提出的意义;难点:建国初期复杂的国际环境对制定外交方针政策的影响。

三教学过程(一)背景(新中国成立之初面临的国际形势):1、世界民族解放运动高涨2、以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营初步形成并走向对峙。

(二)新中国初期的外交政策1、总原则:始终奉行独立自主的和平外交政策。

2、基本方针:(1)“另起炉灶”、含义:“另起炉灶”就是指新中国不承认国民政府建立的一切屈辱的外交关系,而是与各国另行建立新的平等外交关系。

作用:这就使得新中国改变了半殖民的地位,建立起独立自主的外交关系。

(2)“一边倒”、含义:“一边倒”就是新中国政府在外交上旗帜鲜明的站在社会主义阵营一边。

作用:使新中国在保障人民革命胜利成果、保卫和平、维护独立与主权的斗争中不至于处于孤立无援的地位。

(3)“打扫干净屋子再请客”。

含义:“打扫干净屋子再请客”就是清除帝国主义在中国的残余势力,取消帝国主义在华的一切特权,作用:巩固新中国的独立和自主。

(三)新中国初期的外交成就:1、建国第一年,新中国就同苏联等17个国家建立外交关系。

中苏签订《中苏友好同盟互助条约》。

时间:1950年2月14日。

意义:《中苏友好同盟互助条约》签订,对于加强中苏两国的友谊和合作、保障新中国的国防安全与维护世界和平具有重大意义。

例:建国初,中苏结盟的根本目的是()A.支持苏联与美国对抗B.推进国际社会主义运动高涨C.恢复和发展中国经济和巩固新生政权D.打破美国的孤立封锁政策(直接目的)2、和平共处五项原则的提出1、背景:(1)1953年朝鲜停战后,国际形势趋于缓和。

(2)为争取国际局势的进一步好转和为国内即将展开的大规模经济建设创造和平的国际环境,中国政府以主动的姿态,积极谋求建立新的国际关系。

一新中国初期的外交[学习目标]一、“另起炉灶”与“一边倒”1.背景(1)国际:世界民族解放运动高涨、以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营初步形成并走向对峙。

(2)国内:奉行独立自主的和平外交政策。

2.方针(1)“另起炉灶”①含义:不承认国民党政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,在新的基础上同各国另行建立新的平等的外交关系。

②意义:改变了半殖民地的地位,建立起独立自主的外交关系。

(2)“一边倒”①含义:旗帜鲜明地站在社会主义阵营一边。

②意义:在保障人民革命胜利成果、保卫和平、维护独立与主权的斗争中不至于处于孤立无援的地位。

(3)“打扫干净屋子再请客”①含义:清除帝国主义在中国的残余势力,取消帝国主义在华的一切特权,在此基础上,再与一些国家建立外交关系。

②意义:有利于巩固新中国的独立和主权。

3.成就(1)中华人民共和国成立初期,与苏联、保加利亚、匈牙利、朝鲜、捷克斯洛伐克、波兰等国家建交。

(2)1950年2月,中苏签订《中苏友好同盟互助条约》。

二、和平共处五项原则的提出1.背景(1)1953年朝鲜停战后,国际紧张局势趋于缓和。

(2)为国内即将展开的大规模经济建设创造和平的国际环境。

(3)中华人民共和国成立后,积极同邻近国家和新兴民族国家发展友好关系。

2.过程(1)提出:1953年12月,周恩来在会见印度代表团时首次提出。

(2)发展:1954年,周恩来应邀访问印度和缅甸,在中印两国总理的联合声明中,提出了和平共处五项原则。

(3)内容:“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处”。

3.意义(1)和平共处五项原则成为解决国与国之间问题的基本准则。

(2)标志着中国外交政策的成熟。

1.参加日内瓦会议(1954年)(1)目的:为和平解决朝鲜和印度支那问题。

(2)时间、地点:1954年,日内瓦。

(3)特点:中华人民共和国第一次以大国身份参加的重要国际会议。

(4)结果:中国在会议上发挥重要作用,使会议达成《关于恢复印度支那和平的日内瓦协议》。

(5)影响:进一步缓和了亚洲和世界的紧张局势。

2.万隆会议(1955年)(1)背景:第二次世界大战后亚非民族解放运动高涨。

(2)时间、地点:1955年,万隆。

(3)特点:第一次没有殖民主义国家参加的亚非国际会议。

(4)结果:周恩来提出了“求同存异”的方针,促使会议取得圆满成功;会议最终通过了《关于促进世界和平和合作宣言》。

(5)意义:形成了亚非人民团结一致,反对殖民主义,争取和维护民族独立,增进各国人民间友好合作的“万隆精神”。

[特别提醒]“求同存异”“求同存异”中的“同”指亚非新兴民族国家具有相同的历史命运、肩负共同的历史使命,即反殖、反帝和反霸,维护民族独立,促进民族经济发展;“异”则主要指不同的社会制度和意识形态。

知识网络(教师用书独具) 知识精要1.中华人民共和国奉行独立自主的和平外交政策,积极走向世界舞台,取得一些重要成果。

2.和平共处五项原则超越了意识形态和社会制度的差异,以其包容性和开放性逐渐得到国际社会的广泛认可。

和平共处五项原则的提出标志着新中国外交政策的成熟。

3.和平共处五项原则与中华人民共和国成立初期的“三大政策”都是独立自主和平外交政策的体现。

“求同存异”的方针实际上是和平共处五项原则的具体体现。

和平共处五项原则[史料一]如果这些原则能为一切国家所遵守,则社会制度不同国家的和平共处就有了保证,而侵略和干涉内政的威胁和对侵略和干涉内政的恐惧将为安全感和互信所代替。

——《中华人民共和国对外关系文化集》第3集[史料解读]注意“如果……则……”涉及的内容,反映了和平共处五项原则。

(1)根据史料一,概述“这些原则”的提出所要解决的问题,“这些原则”是针对什么现象提出的?“这些原则”在国际事务中有何意义?【提示】问题:解决不同社会制度国家间的和平共处问题。

现象:针对殖民主义、霸权主义提出。

意义:这些原则超越了意识形态和社会制度的差异,在国际上产生了越来越广泛的影响,成为解决国与国之间问题的基本准则。

[史料二]中国永远属于第三世界,这是我们对外政策的一个基础。

我们将永远属于第三世界……中国永远不会称霸,永远不会欺负别人,永远站在第三世界一边。

——邓小平[史料解读]关注核心词“永远”,尤其是“永远属于第三世界”“永远不会称霸”的含义。

(2)史料二与史料一主张有何相似之处?【提示】反对霸权主义,维护世界和平。

[史料三]和平共处五项原则之所以历久弥坚,具有强大生命力,从根本上说,就是因为它符合《联合国宪章》的宗旨原则,符合国际关系发展的本质要求,符合世界各国人民的根本利益。

——《弘扬五项原则促进和平发展》[史料解读]从“因为”来看,材料主要阐述了和平共处五项原则具有强大生命力的原因。

(3)史料三中阐述了和平共处五项原则历久弥坚的原因。

从中也体现了该原则的精髓,请概括出来。

【提示】国家主权平等,和平共处。

和平共处五项原则的特点及影响1.特点(1)包容性:和平共处五项原则既适用于社会制度相同的国家,也适用于社会制度不同的国家;既适用于发展中国家,也适用于发达国家;既适用于国家间的政治关系,也适用于国家间的经济关系。

(2)开放性:和平共处五项原则是和平的原则,也是发展的原则,在不同历史时期它能容纳不同的时代内容,其内涵随着时代的发展而不断得到充实和丰富。

(3)创新性:和平共处五项原则是维护世界和平与安全的重要政治基础,它的提出和运用,被誉为国际关系史上的伟大创举。

(4)民主性:和平共处五项原则反映了新型国际关系的本质特征,完全符合联合国宪章的宗旨和原则,符合现代国际关系中的民主精神。

2.影响(1)和平共处五项原则的提出,标志着新中国外交政策的成熟,为开创我国外交新局面奠定了基础。

(2)和平共处五项原则提供了相同或不同社会制度国家建立和发展关系的正确指导原则,指明了和平解决国家间历史遗留问题及国际争端的有效途径,为推动建立公正合理的国际政治、经济新秩序奠定了重要的思想基础。

(3)为维护亚洲和世界的和平与稳定,促进国际关系的健康发展,做出了不可磨灭的贡献。

比较中华人民共和国成立初期“三大政策”与和平共处五项原则1.中华人民共和国成立第一天,毛泽东表示“凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系”。

这表明新中国奉行()A.“一边倒”B.独立自主的和平外交政策C.“另起炉灶”D.和平共处五项原则B[从题干材料“中华人民共和国成立第一天”“平等、互利及互相尊重领土主权”可知新中国初期的外交政策是独立自主的和平外交政策,故选B项。

]2.1950年中国政府规定:外轮一般不准驶入中国内河,经中国政府特批而驶入的外轮须悬挂中国国旗,并在指定的码头停泊。

这种措施所体现的外交政策是()A.“求同存异”B.“另起炉灶”C.“打扫干净屋子再请客”D.“一边倒”C[注意时间“1950年”和“外轮一般不准驶入中国内河”,首先可以排除A 项,“求同存异”方针是1955年万隆会议上周恩来提出的;根据所学知识,“另起炉灶”是不承认旧的屈辱外交关系,材料无法体现;“一边倒”是指站在社会主义阵营的一边,不符合题意,排除D项;C项“打扫干净屋子再请客”含义是驱除帝国主义在华势力,符合题意。

]3.下图是20世纪50年代中苏友好宣传画,它反映了中华人民共和国成立初期实行的外交方针是()中苏人民的友谊万古长青A.不结盟B.“一边倒”C.“另起炉灶”D.“打扫干净屋子再请客”B[鉴于中华人民共和国成立初期所面临的复杂的国际局势,新中国坚定地站在以苏联为首的社会主义阵营一边,实行“一边倒”方针。

]4.某人论述中国的某一外交举措时说:它“取得了亚洲邻国的信任,取消了缅甸、泰国等周边国家对中国这个大国的‘恐惧’心理,与新独立的亚非国家结成了战略方阵,开创了中国外交的新天地”。

这一举措的内涵是()A.构建和谐世界的策略B.“一边倒”的外交方针C.“无敌国外交”的策略D.和平共处五项原则D[根据材料信息“亚洲邻国”“周边国家”和“亚非国家”可知这一举措是为了同邻近国家积极发展友好关系而提出的,这正符合和平共处五项原则的主要目的,故D项正确。

]5.“这是新中国外交政策从突出强调意识形态的‘一边倒’,转向较多地考虑国家现实利益而开始走向务实的一个相当重要的标志。

”该观点依据的史实应该是()A.参加日内瓦会议B.参加万隆会议,提出“求同存异”方针C.实行“一边倒”D.和平共处五项原则的提出D[抓住材料“转向较多地考虑国家现实利益而开始走向务实的一个相当重要的标志”来分析。

和平共处五项原则超越意识形态差异,是我国外交成熟的重要标志,故D项正确。

]6.“从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持,而不是互相疑虑和恐惧、互相排斥和对立。

”周恩来讲这段话是在()A.会见印度代表团时B.与缅甸总理会面时C.出席万隆会议时D.出席日内瓦会议时C[1955年4月,29个亚非国家政府首脑在印度尼西亚的万隆举行会议。

在万隆会议上,与会国之间因社会制度和意识形态不同而产生矛盾和分歧,在这种情况下,周恩来明确提出了“求同存异”的方针。

题干材料体现了这一方针中的“求同”,故C项正确。

]7.阅读下列材料,回答问题。

【导学号:53082114】材料一中华人民共和国外交政策和原则是,为保障本国独立、自由和领土主权的完整,拥护国际的持久和平和各国人民的友好合作,反对帝国主义的侵略政策和战争政策。

——《共同纲领》材料二亚非的绝大多数国家和人民,自近代以来都曾受过,并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦,这是我们大家都承认的。

从解除殖民主义痛苦和灾难中找出共同基础,我们就很容易互相了解和尊重,互相同情和支持,而不是相互疑虑和恐惧,互相排斥和对立……我们的会议应该求同存异,会议应该将这些共同愿望和要求肯定下来,这是我们中间的主要问题。

——周恩来在亚非会议上的讲话材料三中国永远属于第三世界,这是我们对外政策的一个基础。

我们将永远属于第三世界,就是说,现在中国穷,理所当然属于第三世界,中国和所有第三世界国家的命运是共同的,即使中国将来发展富强起来,仍然属于第三世界,中国永远不会称霸,永远不会欺负别人,永远站在第三世界一边。

——邓小平《维护世界和平搞好国内建设》(1)材料一反映出我国外交政策的出发点是什么?(2)材料一和材料三的主张有何相似之处?材料三强调中国永远属于第三世界的理由是什么?(3)材料二中周恩来为什么提出“求同存异”的方针?“求同”的基础是什么?这一方针起了什么作用?[答案](1)保障本国独立、自由和领土主权的完整,维护国际和平和各国人民间的友好合作。

(2)相似之处:反对霸权主义,维护世界和平。