北京课改版初中语文七年级下册28祖逖word教案(2)

- 格式:doc

- 大小:148.50 KB

- 文档页数:7

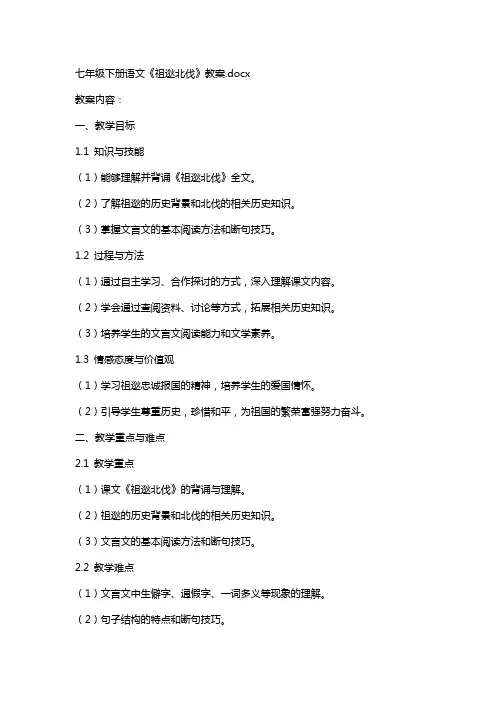

七年级下册语文《祖逖北伐》教案.docx教案内容:一、教学目标1.1 知识与技能(1)能够理解并背诵《祖逖北伐》全文。

(2)了解祖逖的历史背景和北伐的相关历史知识。

(3)掌握文言文的基本阅读方法和断句技巧。

1.2 过程与方法(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

(2)学会通过查阅资料、讨论等方式,拓展相关历史知识。

(3)培养学生的文言文阅读能力和文学素养。

1.3 情感态度与价值观(1)学习祖逖忠诚报国的精神,培养学生的爱国情怀。

(2)引导学生尊重历史,珍惜和平,为祖国的繁荣富强努力奋斗。

二、教学重点与难点2.1 教学重点(1)课文《祖逖北伐》的背诵与理解。

(2)祖逖的历史背景和北伐的相关历史知识。

(3)文言文的基本阅读方法和断句技巧。

2.2 教学难点(1)文言文中生僻字、通假字、一词多义等现象的理解。

(2)句子结构的特点和断句技巧。

(3)祖逖精神品质的深入理解。

三、教学过程3.1 导入新课(1)简要介绍祖逖的历史背景,引导学生回顾已学过的相关知识。

(2)提问:同学们对北伐有什么了解?祖逖为什么要北伐?3.2 自主学习(1)学生自主阅读课文《祖逖北伐》,结合注释理解课文内容。

(2)学生通过查阅资料,了解祖逖北伐的历史背景和相关知识。

3.3 合作探讨(1)分组讨论课文中的难点问题,如生僻字、通假字、一词多义等。

(2)各组汇报讨论成果,教师点评并讲解。

3.4 课堂讲解(1)讲解课文《祖逖北伐》的具体内容,重点解析生僻字、通假字、一词多义等现象。

(2)分析祖逖的精神品质,引导学生学习其忠诚报国的精神。

3.5 课堂练习(1)学生进行断句练习,巩固文言文阅读技巧。

(2)学生进行课文背诵练习,提高记忆力。

四、课后作业(1)背诵课文《祖逖北伐》。

(2)完成课后练习题,巩固所学知识。

五、教学评价5.1 学生背诵课文的情况。

5.2 课后练习题的完成情况。

5.3 学生对祖逖精神品质的理解和感悟。

5.4 学生文言文阅读能力的提高情况。

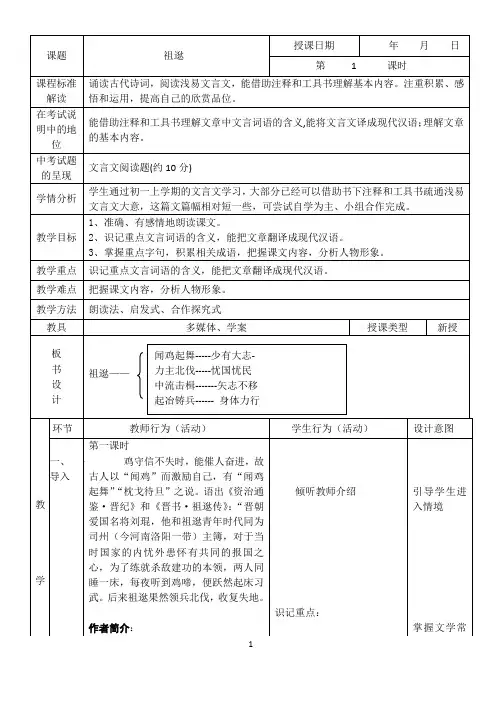

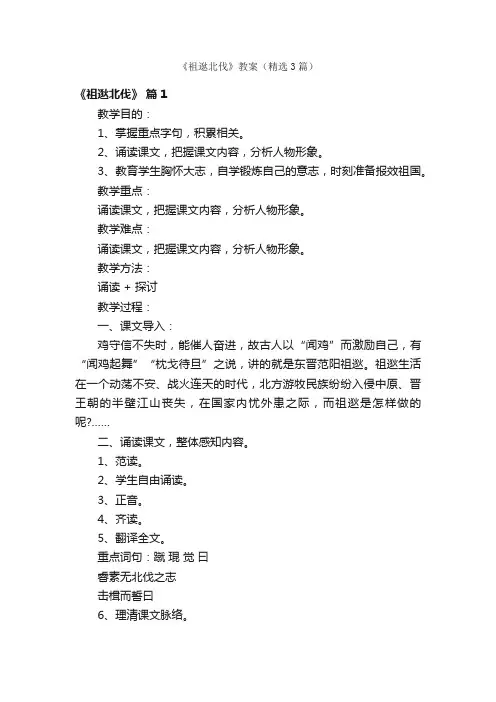

《祖逖北伐》教案(精选3篇)《祖逖北伐》篇1教学目的:1、掌握重点字句,积累相关。

2、诵读课文,把握课文内容,分析人物形象。

3、教育学生胸怀大志,自学锻炼自己的意志,时刻准备报效祖国。

教学重点:诵读课文,把握课文内容,分析人物形象。

教学难点:诵读课文,把握课文内容,分析人物形象。

教学方法:诵读 + 探讨教学过程:一、课文导入:鸡守信不失时,能催人奋进,故古人以“闻鸡”而激励自己,有“闻鸡起舞”“枕戈待旦”之说,讲的就是东晋范阳祖逖。

祖逖生活在一个动荡不安、战火连天的时代,北方游牧民族纷纷入侵中原、晋王朝的半壁江山丧失,在国家内忧外患之际,而祖逖是怎样做的呢?……二、诵读课文,整体感知内容。

1、范读。

2、学生自由诵读。

3、正音。

4、齐读。

5、翻译全文。

重点词句:蹴琨觉曰睿素无北伐之志击楫而誓曰6、理清课文脉络。

第一层[从“初”到“因起舞”]写祖逖少有大志,闻鸡起舞,自觉培养和锻炼自己,为日后成为一代名将打下基础。

第二层[从“及渡江”到“有如大江”]写祖逖大胆进言,力主北伐,在不被朝廷重用的困难情况下仍率部渡江,并立誓收复中原。

第三层[最后一句]写祖逖渡江后,招募军队准备北伐。

三、探讨:1、祖逖是在什么情况下力主北伐的?——〖1〗北方游牧民族纷纷侵入中原,晋王朝丧失了半壁江山。

〖2〗皇帝宗室争权夺利,自相残杀,从而使戎狄乘虚而入,屠戮中原。

〖3〗沦陷区人民已遭残害,人人想着自己奋起反抗。

2、祖逖力主北伐,这一主张得到了司马睿的支持了吗?他又是怎么做的?——因司马睿素无北伐之志,所以只是敷衍的态度,但祖逖即使不被重用,仍矢志不渝,并身体力行,“将其部曲百余家渡江”,倾家资招募兵马,为北伐作准备。

3、祖逖后来带着他的部下收复了黄河以南的大片领土。

从这个故事中,你看到了怎样的祖逖?——素怀大志、忧国忧民,为收复失地而大胆进言、身体力行。

四、知识归纳:1、古汉语特殊用法a.自相鱼肉 (名次用作动词)b.给千人廪,布三千匹 (定语后置句)c.言于睿曰 (倒装句)2、成语归纳闻鸡起舞自相鱼肉中流击楫望风响应五、拓展练习:读岳飞词《满江红》,对比其与祖逖情感之异同?满江红岳飞怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇。

第一课时一、教学目标1.知识目标了解司马光及《资治通鉴》相关文学常识。

2.能力目标正确、流利、有感情地朗读课文。

3.情感目标积累文言词语,疏通文意。

二、教学要点正确、流利、有感情地朗读课文。

三、教学难点积累文言词语,疏通文意。

四、教学流程激情导入:鸡守信不失时,能催人奋进,故古人以“闻鸡”而激励自己,有“闻鸡起舞”“枕戈待旦”之说,讲的就是东晋范阳祖逖。

祖逖生活在一个动荡不安、战火连天的时代,北方游牧民族纷纷入侵中原、晋王朝的半壁江山丧失,在国家内忧外患之际,而祖逖是怎样做的呢?板书课题司马光(1019—1086),北宋政治家、史学家。

字君实,陕州夏县(今属山西)人,世称涑水先生。

宝元进士,仁宗末任天章阁待制兼侍讲、知谏院,立志编撰《通志》,以作为封建统治的借鉴。

治平三年(1066)四月,司马光编成编年史《通志》8卷,上进于朝廷,受到英宗的赏识,并下置书局于崇文院,继续编写。

治平四年(1067)十月,司马光向神宗进读《通志》,倍受赞赏,赐名《资治通鉴》,并亲自写序。

熙宁三年(1070),司马光反对王安石行新政,神宗不从,任其为枢密副使,坚辞不就。

出任永兴军(今陕西西安),次年退居洛阳续撰《通鉴》。

哲宗时主国政,任尚书左仆射、兼门下侍部,废除新法。

死后追封温国公。

著有《司马文正公集》《稽古录》等。

《资治通鉴》简介《资治通鉴》,北宋司马光撰。

294卷,又考异、目录各30卷。

编年体通史。

司马光初成战国至秦二世八卷,名为《通志》,进于宋英宗。

治平三年(1066)奉命设书局继续编撰,至神宗元丰七年(1084)完成,历时19年。

神宗以其“鉴于往事,有资于治道”,命名为《资治通鉴》。

全书上起周威烈王二十三年(前403年),下迄后周世宗显德六年(959)。

取材除十七史以外,尚有野史、传状、文集、谱录等222种。

帮助编撰者有刘攽、刘恕、范祖禹等,各就所长,分段负责,先排比材料为“丛目”,再编成“长编”,然后由司马光总其成,删订定稿。

祖逖北伐教学设计祖逖北伐教学设计范文作为一名老师,通常需要准备好一份教学设计,借助教学设计可以更好地组织教学活动。

教学设计应该怎么写才好呢?以下是小编帮大家整理的祖逖北伐教学设计范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

祖逖北伐教学设计1(一)【教学目标】一、知识与能力1、通过合作学习,把握故事内容。

2、结合语境,理解文中出现的成语,积累文言词汇。

二、过程与方法自学指导,小组合作,教师引导三、情感、态度价值观引导学生领会故事中所蕴含的人文思想。

(二)【教学重点】理解文中出现的成语,积累文言词汇。

(三)【教学难点】引导学生领会故事中所蕴含的人文思想。

(四)【教学方法】以自学指导的方式,使学生在自主思考、小组合作等各种形式中理解课文。

(五)【预习要求】初读课文,读准字音:学生边在生字、多音字下作记号,借助注释、词典疏通文意。

(六)【教学过程】一、导入新课鸡守信不失时,能催人奋进,故古人以“闻鸡”而激励自己,有“闻鸡起舞”“枕戈待旦”之说。

语出《资治通鉴·晋纪》:“晋朝爱国祖逖名将,他和刘琨青年时代同为司州(今河南洛阳一带)主簿,对于当时国家的内忧外患怀有共同的报国之心,为了练就杀敌建功的本领,两人同睡一床,每夜听到鸡啼,便跃然起床习武。

后来祖逖果然领兵北伐,收复失地。

二、文学常识1、作者简介:19年,主持编写了我国现今为止最大的编年体(体例)史书《资治通鉴》,上起战国,下至五代,共1362年间的历史。

2、背景介绍:从291年(元康元年)开始到306年(光熙元年),西晋王朝爆发了争夺中央统治权的八王之乱,共持续16年。

这场动乱从宫廷内权力斗争开始,引发战争,祸及社会。

给社会造成了极大的破坏,也加剧了西晋的统治危机,成为西晋迅速灭亡的重要因素。

之后的中国北方进入五胡十六国时期,大量的'人民南迁江南。

三、读准字音少shào有大志主簿bù 蹴cù 琨觉jué 左丞相睿ruì 中流击楫jí起冶yě 铸zhù兵纠合骁xiāo健军谘zī 祭酒召募mù 千人廪lǐn四、自学指导(一)1、不懂的字词句,可询问组长。

七年级下册语文《祖逖北伐》教案.docx教案内容:一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《祖逖北伐》全文。

(2)了解祖逖的生平事迹,理解祖逖北伐的历史背景和意义。

(3)掌握文言文阅读的基本技巧,提高文言文阅读能力。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作学习、讨论交流等方法,深入理解课文内容。

(2)学会借助工具书和参考资料,对课文进行深入解读。

(3)学会分析人物形象,理解人物内心的情感和思想。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱文化的情感。

(2)培养学生坚定的信念和勇往直前的精神。

(3)培养学生团结合作、积极进取的品质。

二、教学重点:1. 课文内容的理解和背诵。

2. 祖逖生平事迹的了解。

3. 文言文阅读技巧的掌握。

三、教学难点:1. 文言文中的实词和虚词的理解。

2. 对课文内容深入解读和分析。

3. 人物内心情感和思想的把握。

四、教学方法:1. 讲授法:讲解课文内容,解释文言文中的实词和虚词。

2. 自主学习法:学生自主学习,查找资料,深入了解课文内容。

3. 合作学习法:学生分组讨论,共同完成学习任务。

4. 讨论交流法:学生之间进行讨论交流,分享学习心得和感悟。

五、教学过程:1. 导入新课:简要介绍祖逖的生平事迹,引导学生了解祖逖北伐的历史背景。

2. 讲解课文:详细讲解课文内容,解释文言文中的实词和虚词,帮助学生理解课文。

3. 自主学习:学生自主学习,查找资料,深入了解课文内容。

4. 合作学习:学生分组讨论,共同完成学习任务。

5. 讨论交流:学生之间进行讨论交流,分享学习心得和感悟。

6. 课堂小结:总结本节课的学习内容,强调重点和难点。

7. 课后作业:布置相关作业,要求学生背诵课文,深入理解课文内容。

六、教学评估:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与情况,包括提问、回答问题、讨论等。

2. 作业完成情况:检查学生课后作业的完成质量,包括课文背诵、作业练习等。

22.*古文二则☞教学目标1.知识与能力(1)了解并积累文中的一些常用文言词语,掌握并能运用文中的成语。

(2)弄清文意,在理解文意的基础上熟读课文,做到能当堂背诵。

(3)品味人物对话的语气,揣摩想象人物当时的神态和心理,并能进行创造性阅读。

2.过程与方法(1)朗读体验。

让“读”贯穿课堂始终,在读中体验故事情节、人物个性。

(2)探究交流。

采用师生同读同讲的方式。

3.情感、态度与价值观(1)培养学生虚心接受正确意见,不断追求进步,努力读书学习的精神。

理解本文开卷有益的主旨。

(2)教育学生胸怀大志,自学锻炼自己的意志,时刻准备报效祖国。

☞教学重点1.借助课下注释及相关资料,疏通课文,了解故事大意。

2.理解文章的内容和主旨。

☞教学难点力求朗读课文声情并茂,读出韵味,认真体会鲁肃与吕蒙的对话。

☞教学方法诵读、探讨☞教学用具课文录音带、多媒体课件☞课时安排2课时第一课时一、导入新课同学们读过《三国演义》吗?天下大势分久必合,合久必分。

话说三国鼎立之时,吴王孙权雄霸一方。

其手下有员名将叫吕蒙,此人武艺高强,战功卓著,曾随周瑜、程普大破曹操于赤壁,后又袭破关羽,占领荆州,深受吴王孙权的信赖。

可他就不爱读书,孙权多次劝说,他总是推三阻四,不肯就学,这不,孙权又来劝说了,结果如何呢?让我们一起走进《孙权劝学》。

二、预习反馈1.这篇课文选自哪一本书,作者是谁,谁来给大家介绍一下?《资治通鉴》,由司马光主持编纂的一部编年体通史,记载了从战国到五代1 362年的历史。

司马光,字君实,北宋政治家、史学家。

2.再看这篇的题目,“孙权劝学”,孙权又是谁呢?谁知道关于孙权的故事?3.谁愿意把课文先给大家读一遍?其他同学注意在他读的过程中,看有没有读错或者读得不标准的地方。

(注意多音字,通假字。

) 卿(qīnɡ ) 为(wéi )孰(shú)遂(suì)涉(shè)猎更(ɡēnɡ) 邪(yé)三、书读百遍,其意自见1.听课文范读。

《祖逖》关于作者司马光(1019—1086),北宋政治家、史学家。

字君实,陕州夏县(今属山西)人,世称涑水先生。

宝元进士,仁宗末任天章阁待制兼侍讲、知谏院,立志编撰《通志》,以作为封建统治的借鉴。

治平三年(1066)四月,司马光编成编年史《通志》8卷,上进于朝廷,受到英宗的赏识,并下置书局于崇文院,继续编写。

治平四年(1067)十月,司马光向神宗进读《通志》,倍受赞赏,赐名《资治通鉴》,并亲自写序。

熙宁三年(1070),司马光反对王安石行新政,神宗不从,任其为枢密副使,坚辞不就。

出任永兴军(今陕西西安),次年退居洛阳续撰《通鉴》。

哲宗时主国政,任尚书左仆射、兼门下侍部,废除新法。

死后追封温国公。

著有《司马文正公集》《稽古录》等。

《资治通鉴》简介《资治通鉴》,北宋司马光撰。

294卷,又考异、目录各30卷。

编年体通史。

司马光初成战国至秦二世八卷,名为《通志》,进于宋英宗。

治平三年(1066)奉命设书局继续编撰,至神宗元丰七年(1084)完成,历时19年。

神宗以其“鉴于往事,有资于治道”,命名为《资治通鉴》。

全书上起周威烈王二十三年(前403年),下迄后周世宗显德六年(959)。

取材除十七史以外,尚有野史、传状、文集、谱录等222种。

帮助编撰者有刘攽、刘恕、范祖禹等,各就所长,分段负责,先排比材料为“丛目”,再编成“长编”,然后由司马光总其成,删订定稿。

内容以政治、军事为主,略于经济、文化。

全书贯1362年史事,有“考异”以明取材不同之故,有“目录”以备查阅之用,为历史研究工作提供了较系统而完备的资料。

注释主要有宋末元初人胡三省的《资治通鉴音注》。

清初严衍著《资治通鉴补正》,为《通鉴》拾遗补缺,刊正错误,也做了一些工作。

一、字1.给下列加红字注音祖逖刘琨蹴琨觉司马睿纠合骁健给千人廪将其部曲击楫而誓遂屯淮阴起冶铸兵2.多音字注音并组词3.区分形似字二、词1.解释下列句中加红字词语的意思①中夜闻鸡鸣,蹴琨觉(蹴:踢,蹬踏觉:醒)②大王诚能命将出师(诚:如果将:将领)③不给铠仗,使自召募(给:供给铠:铠甲)④逖将其部曲百余家渡江,中流击楫而誓曰(将:率领楫:船桨)⑤曰:“此非恶声也!”因起舞。

《祖逖》关于作者司马光(1019—1086),北宋政治家、史学家。

字君实,陕州夏县(今属山西)人,世称涑水先生。

宝元进士,仁宗末任天章阁待制兼侍讲、知谏院,立志编撰《通志》,以作为封建统治的借鉴。

治平三年(1066)四月,司马光编成编年史《通志》8卷,上进于朝廷,受到英宗的赏识,并下置书局于崇文院,继续编写。

治平四年(1067)十月,司马光向神宗进读《通志》,倍受赞赏,赐名《资治通鉴》,并亲自写序。

熙宁三年(1070),司马光反对王安石行新政,神宗不从,任其为枢密副使,坚辞不就。

出任永兴军(今陕西西安),次年退居洛阳续撰《通鉴》。

哲宗时主国政,任尚书左仆射、兼门下侍部,废除新法。

死后追封温国公。

著有《司马文正公集》《稽古录》等。

《资治通鉴》简介《资治通鉴》,北宋司马光撰。

294卷,又考异、目录各30卷。

编年体通史。

司马光初成战国至秦二世八卷,名为《通志》,进于宋英宗。

治平三年(1066)奉命设书局继续编撰,至神宗元丰七年(1084)完成,历时19年。

神宗以其“鉴于往事,有资于治道”,命名为《资治通鉴》。

全书上起周威烈王二十三年(前403年),下迄后周世宗显德六年(959)。

取材除十七史以外,尚有野史、传状、文集、谱录等222种。

帮助编撰者有刘攽、刘恕、范祖禹等,各就所长,分段负责,先排比材料为“丛目”,再编成“长编”,然后由司马光总其成,删订定稿。

内容以政治、军事为主,略于经济、文化。

全书贯1362年史事,有“考异”以明取材不同之故,有“目录”以备查阅之用,为历史研究工作提供了较系统而完备的资料。

注释主要有宋末元初人胡三省的《资治通鉴音注》。

清初严衍著《资治通鉴补正》,为《通鉴》拾遗补缺,刊正错误,也做了一些工作。

一、字1.给下列加红字注音祖逖刘琨蹴琨觉司马睿纠合骁健给千人廪将其部曲击楫而誓遂屯淮阴起冶铸兵2.多音字注音并组词3.区分形似字二、词1.解释下列句中加红字词语的意思①中夜闻鸡鸣,蹴琨觉(蹴:踢,蹬踏觉:醒)②大王诚能命将出师(诚:如果将:将领)③不给铠仗,使自召募(给:供给铠:铠甲)④逖将其部曲百余家渡江,中流击楫而誓曰(将:率领楫:船桨)⑤曰:“此非恶声也!”因起舞。

(因:于是)⑥及渡江,左丞相睿以为军咨祭酒(及:等到以为:让〔他〕担任)⑦睿素无北伐之志(素:一向,向来)⑧遂屯江阴(遂:于是)2.把下列短语翻译成现代汉语,注意词语在句中的意义。

①纠合骁健――聚集骁勇强健的人。

②望风响应――听到消息就起来响应。

③自相鱼肉――自相残害。

④起冶铸兵――修筑起冶铁炉铸造兵器。

三、课文分析本文主要通过具体事例的描写,表现了晋朝爱国名将祖逖素怀大志、忧国忧民的品格及为收复失地大胆进言、身体力行的胆识。

第一段,闻鸡起舞,表现祖逖年轻时便胸怀大志。

古人有迷信说法,认为半夜鸡鸣是恶之兆;祖逖认为半夜鸡鸣正可以令人觉醒,振奋精神,所以说“此非恶声也”。

刘琨是祖逖的朋友,晋室渡江南迁后,任侍中太尉,一直坚守并州(今山西省太原市),因孤军无援,兵败遇害。

第二段,请缨北伐,表现祖逖收复中原的强烈愿望。

祖逖慷慨陈词,请求统军北伐,得到的却只有千人的军饷,连铠甲兵器都没有。

胸怀收复中原大志的祖逖与“素无北伐之志”的司马睿,形成了鲜明的对比。

第三段,中流击楫,表现祖逖矢志不渝、义无反顾的决心。

请注意,祖逖不是率领晋军北伐的,他只带着自己的部属一百多家人,他的胆识和志气,实在不得不叫人佩服。

思考:1.祖逖认为晋王朝战乱不断的原因是什么?如何才能改变这种局面?由于皇族宗室争权夺利,自相残杀,从而让戎狄乘虚而入,屠戳中原。

任命将帅出师北伐,激起沦陷区人民奋起反抗的斗志,赢得天下英豪的响应,定能取得北伐的成功。

2.祖逖北伐之志实现的最大的障碍是什么?他是如何做的?这给你哪些启示?统治者的支持力度不大。

做艰苦的努力,精心准备。

遇到困难挫折时,应冷静地审时度势,寻找有利条件,坚韧不拔。

3.结合课文谈谈哪些地方表现祖逖作为一代名将的胆识?祖逖念念不忘“遗民既遭残贼”,大胆进言,力主北伐。

即使不被重用,他仍矢志不渝,并身体力行。

“将其部曲百余家渡江”,倾家资招募兵马,为北伐做准备。

课文翻译:范阳郡的祖逖,年轻时就有大志,与刘琨一起担任司州的主簿。

两个人住在同一个寝室,半夜听到鸡叫,就用脚蹬醒刘琨,说:“这不是不祥之声!”于是二人起床舞剑。

等到渡江之后,左丞相司马睿让他担任军咨祭酒。

祖逖住在京口,聚集骁勇强健的人士,向司马睿进言说:“晋室之乱,由于皇族争权,自相残害,这使得匈奴等外族乘机进犯,毒害遍及中原。

如今沦陷区的人民已然遭到残害,人人都想着奋发自励。

大王如果能任命将领带兵出征,让像我这样的人统帅军队去收复中原,全国各地的豪杰一定有听到消息就起来响应的!”司马睿一向没有北伐的决心,他让祖逖担任奋威将军、豫州刺史,供给一千人的军饷,布三千匹,不供给铠甲和兵器,让祖逖自己去招募士兵。

祖逖率领自己的部属一百多家人渡江,船到江心,祖逖拍击船桨发誓说:“我祖逖如果不能肃清中原的敌人再渡江回来,就像这大江的水,一去不回头!”于是在淮阴驻扎下来,修筑起冶铁炉铸造兵器,招募到二千多人,然后向北进发。

深入探究:司马光好学《三朝名臣言行录》【原文】司马温公幼时,患记问不若人,群居讲习,众兄弟既成诵,游息矣;独下帷绝编,迨能倍诵乃止。

用力多者收功远,其所精诵,乃终身不忘也。

温公尝言:“书不可不成诵,或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义所得多矣。

”【译文】司马光幼年时,担心自己记诵诗书以备应答的能力不如别人。

大家在一起学习讨论,别的兄弟已经会背诵了,去玩耍休息了;(司马光却)独自苦读,像董仲舒和孔子读书时那样专心和刻苦,一直到能够熟练地背诵为止,(由于)读书时下的力气多,收获就长远,他所精读和背诵过的书,就能终身不忘。

司马光曾经说:“读书不能不背诵,在骑马走路的时候,在半夜睡不着觉的时候,吟咏读过的文章,想想它的意思,收获就多了!”【阅读训练】1.解释下列句中加点的词。

(1)患记问不若人 (2)迨能倍诵乃止(3)咏其文2.与“迨能倍诵乃止”中“倍”的用法不同的一项是()A.祗辱于奴隶人之手B.才美不外见C.满坐宾客无不伸颈侧目D.京中有善口技者3.本文中概括主旨的句子是:()A.用力多者收功远。

B.其所精通乃终身不忘。

C.书不可不成诵。

D.咏其文,思其义,所得多矣。

4.文中“独下帷绝编”意思是只有司马光独自苦读。

我们学过一个类似的成语也是形容读书勤奋,这个成语是 ( )附参考答案:1.①担心②等到③才④吟咏2.D3.C4.韦编三绝中考解析让阳光永驻你不能改变容貌,但你可以展现笑容。

――题记乌云我出生后才四十天,就被亲生父母送给了别人,原因很简单,亲生父母想要生儿子,养父母想要个女儿。

就这样成交了,我像一件物品,来到了现在的家。

自从我知道这件事后,它就成为我心里的阴影,想抹也抹不掉。

有了这片阴影,“笑”就好像跟我无缘,我变得冷漠了。

风雨原以为上天不会再捉弄我,我可以这样平平淡淡地走过自己的路。

可是,我错了。

对我最好的人——我哥,出车祸了。

从小到大,哥都对我很好,有好吃的总要先给我吃。

后来,我上了初三,他考上了一所重点大学,每逢放假回家,他总忘不了给我买礼物,或者是书,或者是其他。

那天,他放假回到家,我还在学校上课,天下起了滂沱大雨,哥骑上自行车,拿上雨具就朝我的学校跑。

路上,一辆大卡车把他撞倒在地,他的一条腿再也不能动了。

我面对着哥,失声痛哭起来,哥对我说:“小妹,别哭,来,笑一个。

你一定要振作起来,也给我信心啊。

”我努力点了点头,只觉得命运对我太不公平。

阳光到现在,我才发现我错了,总装着那片阴影不忘记,把自己都给蒙上了一层纱。

现在,看看周围的人,老师、同学个个都那么友好。

同学的笑容总是那么灿烂,一个善意的微笑,一声轻声的“HI”不时在我面前出现,我笑了。

还记得同学写的一张纸条“生活有许多无奈,勇敢地走过昨天,潇洒地走向明天,才是真正的自我。

”从此,我变得开朗、活泼了……乌云、风雨、阳光,一样都不能缺少,有了它们,世界才是完整的,但我们的心中只能让阳光永驻,这样我们的人生才会更有意义。

【点评】这是今年中考一篇满分作文。

考生很好地利用了话题作文的“宽泛性”特点,结合自己的身世,写出了自己的心路历程,情感真实、感人肺腑。

文章行文巧妙,用“乌云”、“风雨”、“阳光”这三种自然现象来比喻自己心路历程的三个阶段,从而写出了自己由“苦”到“笑”的过程。

另外,本文的形式也非常的活泼,用了题记,各部分又有小标题,做到了形式的创新,使人耳目一新。

总之,无论从内容和形式上来看,这都是一篇考场难得的佳作。

课外拓展诫子书诸葛亮【原文】夫君子之行,静以修身,俭以养德,非澹泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

淫慢不能励精,险躁则不能治性。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!【译文】君子的品德,靠静来修身,靠俭来养德,不抛开功名利禄就不能表明自己崇高的志向,不做到安静就不能高瞻远瞩。

学习必须安静焉,才能来源于学习,不学习无法扩展才能,没有志向就不能在学习上有所成就。

享乐过度就不能振作精神,暴躁就不能陶冶性情。

年华和时光一同逝去了,意志和时间一同消失了,象枯枝败叶一样凋落,对社会没有任何贡献,晚年守着破房子痛惜过去,还怎能来得及呢?【阅读训练】1.用现代汉语翻译下面的句子。

①静以修身②俭以养德③非澹泊无以明志④非宁静无以致远2.本文作者就哪几个方面进行了论述?从这几个方面又是怎样展开论述的?答:3.作者写这封信的用意是什么?答:4.文中有两句话常被人们用作“志当存高远”的座右铭,请写出这两句话。

附参考答案:1.①用恬静来修养自己的身心②用节俭来培养自己的品德。