助理全科医生规范化培养标准

- 格式:docx

- 大小:91.72 KB

- 文档页数:63

国务院关于建立全科医生制度的指导意见国发〔2011〕23号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:为深入贯彻医药卫生体制改革精神,现就建立全科医生制度提出以下指导意见:一、充分认识建立全科医生制度的重要性和必要性(一)建立全科医生制度是保障和改善城乡居民健康的迫切需要。

我国是一个有13亿多人口的发展中国家,随着经济发展和人民生活水平的提高,城乡居民对提高健康水平的要求越来越高;同时,工业化、城镇化和生态环境变化带来的影响健康因素越来越多,人口老龄化和疾病谱变化也对医疗卫生服务提出新要求。

全科医生是综合程度较高的医学人才,主要在基层承担预防保健、常见病多发病诊疗和转诊、病人康复和慢性病管理、健康管理等一体化服务,被称为居民健康的“守门人”。

建立全科医生制度,发挥好全科医生的作用,有利于充分落实预防为主方针,使医疗卫生更好地服务人民健康。

(二)建立全科医生制度是提高基层医疗卫生服务水平的客观要求。

加强基层医疗卫生工作是医药卫生事业改革发展的重点,是提高基本医疗卫生服务的公平性、可及性的基本途径;医疗卫生人才是决定基层医疗卫生服务水平的关键。

多年来,我国基层医疗卫生人才队伍建设相对滞后,合格的全科医生数量严重不足,制约了基层医疗卫生服务水平提高。

建立全科医生制度,为基层培养大批“下得去、留得住、用得好”的合格全科医生,是提高基层医疗卫生服务水平的客观要求和必由之路。

(三)建立全科医生制度是促进医疗卫生服务模式转变的重要举措。

建立分级诊疗模式,实行全科医生签约服务,将医疗卫生服务责任落实到医生个人,是我国医疗卫生服务的发展方向,也是许多国家的通行做法和成功经验。

建立适合我国国情的全科医生制度,有利于优化医疗卫生资源配置、形成基层医疗卫生机构与城市医院合理分工的诊疗模式,有利于为群众提供连续协调、方便可及的基本医疗卫生服务,缓解群众“看病难、看病贵”的状况。

二、建立全科医生制度的指导思想、基本原则和总体目标(四)指导思想。

1全科医生规范化培养标准(试行)根据《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》等文件要求,为做好全科医生规范化培养工作,制定本培养标准。

作,制定本培养标准。

一、培养目标为基层培养具有高尚职业道德和良好专业素质,掌握专业知识和技能,能独立开展工作,以人为中心、以维护和促进健康为目标,向个人、家庭与社区居民提供综合性、协调性、连续性的基本医疗卫生服务的合格全科医生。

医疗卫生服务的合格全科医生。

二、培养年限和方式全科医生规范化培养年限为全科医生规范化培养年限为33年(实际培训时间不少于年(实际培训时间不少于333333个月)。

因特殊情况不能按期完成培个月)。

因特殊情况不能按期完成培训任务者,允许申请延长培养年限。

训任务者,允许申请延长培养年限。

全科医生规范化培养以提高临床和公共卫生实践能力为主,全科医生规范化培养以提高临床和公共卫生实践能力为主,以住院医师的身份在国家认定的全以住院医师的身份在国家认定的全科医生规范化培养基地的各相关临床科室和基层实践基地进行轮转培训,具体培养安排见表1。

(一)临床科室轮转培训全科住院医师参加临床培养基地中主要临床科室的诊疗工作,接受临床基本技能训练,同时学习相关专业理论知识。

总计培训时间为27个月。

轮转期间,内科和神经内科病种及其例数的要求主要在病房完成,不足部分在门诊补充,内科安排病房时间应当不少于8个月,管理床位数不少于5张;神经内科安排病房时间应当不少于1个月,管理床位数不少于3张;儿科轮转可安排在门诊或病房完成;其他科室轮转可安排在门诊完成;部分科室(如康复科、中医科)轮转可在基层实践基地完成;少见病种、地方病、传染病及季节性较强的病种,可采用病例分析、讲座等形式进行学习。

临床科室轮转期间每周应当安排不少于半天时间学习相关学科知识。

对于轮转时间较长的内科等科室,可结合实际情况分段进行安排,以促进学员的消化和理解。

等科室,可结合实际情况分段进行安排,以促进学员的消化和理解。

助理全科医师培训细则助理全科医师是目前医疗领域内备受欢迎的职业,由于医疗行业的不断发展和变化,助理全科医生的需求也相应增加,这就需要有一个严格的、具体的培训细则来规范其培训和实践,以便让人才不断壮大。

本文将针对助理全科医师培训细则进行分析和探讨。

1. 培训时间助理全科医师的培训时间通常是两年左右,旨在为其提供必要的职业从业培训。

在此期间,培训中心和其他医疗组织将为学员提供所需的教育和培训,并安排他们参与实际医疗工作,以获得实践经验。

2. 学术要求人才选拔标准是培训中心和相关机构录取助理全科医师的首要条件。

通常,学员需要具备一些基本的医学知识和技能,以及对职业的热情和执着追求。

接受培训前,需要完成一些特定的考试,以检验已经掌握的知识和技能。

3. 培训内容助理全科医师的培训内容通常包括科学论文阅读,临床病史记录、体格检查、医学诊断和治疗,还有谈判、交流和人际沟通技巧等方面。

此外,培训内容还应包括医疗伦理、法律和监管政策等职业要求和知识。

4. 实践经验助理全科医师的训练期主要是在实践中进行。

在医院和其他医疗服务机构进行实践期,学员可以与经验丰富的医生和医疗人员一起合作,进行不同质量和病情的诊断和治疗,同时教会他们如何跟患者进行沟通,需根据患者情况及时调整自己的态度和风格。

5. 考核形式助理全科医生的考核通常分为学科考试和实践考核两个部分,学科考试是为了检验学员掌握和理解培训内容,实践考核是为了评估他们在实际工作中的工作表现。

两部分考试都至关重要,必须达到相关的标准才能够获得合法的证书。

6. 培训后的成功培训所得到的证书是助理全科医生追求职业发展的重要支持。

晋升升职需要不断提高自己的知识和技能水平,认真履行职业的责任和义务,并结合实践形成一定的专业特色。

如果助理全科医生可以长期坚持自己预定的目标和职业规划,他们最终可以成为一名顶尖的全科医生。

结论因为医疗行业的不断发展,助理全科医生在职业发展方面具有很高的发展潜力,然而,一名合格的助理全科医师,需要经历严格的培训程序。

助理全科医生培训标准(试行)助理全科医生培训标准(试行)一、培训目标本标准的培训目标是培养专职的助理全科医生,使其能够适应基层医疗机构的临床工作要求,完成当地主要疾病救治任务,提高基层医疗卫生服务质量。

二、培训时间培训时间为一年,实行全日制教学。

三、培训内容1. 基础理论知识(1) 医学基础知识掌握人体解剖生理、生物化学、细胞生物学等医学基础知识,了解常见疾病的发病机制。

(2) 诊断学基础知识掌握常见疾病的临床表现、辅助检查、诊断标准等诊断学基础知识。

(3) 药物学基础知识掌握药物分类、作用机制、不良反应、临床应用等药物学基础知识。

(4) 传染病防控基础知识掌握常见传染病的病原特性、传播途径、防控措施等传染病防控基础知识。

2. 临床技能和方法(1) 病历记录掌握病历书写规范、格式要求、重点记录内容等病历记录技能。

(2) 体格检查掌握常见疾病的体格检查方法和技巧,熟练掌握常用医疗器械的使用技巧。

(3) 常见疾病的诊断和治疗熟练掌握常见疾病的诊疗方法和常用药物的使用,包括但不限于呼吸系统疾病、消化系统疾病、循环系统疾病、泌尿系统疾病、神经系统疾病、内分泌代谢疾病等。

(4) 紧急救援技能熟练掌握常见急危重症的救治技能和方法,能够应对突发情况。

3. 心理健康教育(1) 医护人员心理健康教育掌握医护人员心理健康方面的教育相关知识,学习缓解自身心理压力和工作导致的情绪波动等方法。

(2) 患者心理健康教育掌握患者心理健康方面的教育相关知识,学习如何与患者沟通交流、关注患者心理健康等方面的技巧。

4. 管理与实践(1) 医学伦理与法律知识掌握医学伦理和法律方面的基础知识,并能够在临床工作中遵循相关规定和法律规定。

(2) 临床规范和诊疗指南理解并掌握当地相关颁布的诊疗指南及有关规范,参与医院科室申请相关职称等工作。

(3) 医疗质量与安全掌握医疗质量和安全相关方面的知识,了解医院质量控制和医疗安全管理制度,保障医疗安全和提高服务质量。

助理全科医生培训标准(试行)

助理全科医生是医疗机构中的重要医疗专业人员之一,负责提供初级医疗服务。

为了规范助理全科医生的培训和管理,现制定本培训标准。

一、岗位职责

1. 提供初级医疗服务,包括初诊、治疗和转诊等;

2. 执行医疗规范和操作规程;

3. 安排诊疗流程,保证诊疗的及时性和连续性;

4. 为病人提供健康教育和健康建议;

5. 完成医疗记录和报表。

二、岗位要求

1. 具有医学或中医学相关专业本科或高职学历;

2. 熟悉常见病、多发病的诊治和转诊;

3. 具备初级实验室检查和常规医学影像诊断技能;

4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神;

5. 具有执业医师资格;

6. 具有良好的职业道德和医德。

三、培训内容

1. 医学和中医学基础知识;

2. 常见病、多发病的诊治和转诊;

3. 实验室检查和常规医学影像诊断技能;

4. 医疗常用药物的知识和应用方法;

5. 健康教育和健康建议的技巧;

6. 诊疗记录和报表的编制方法。

四、培训方式

1. 理论培训:组织专业知识讲座、研讨会等;

2. 实践培训:安排带教医师指导和实践操作。

五、培训考核

1. 基础理论考试;

2. 实践操作考核;

3. 面试考核。

六、证书颁发

通过本培训的学员,颁发《助理全科医生培训合格证书》。

七、管理与维护

1. 培训机构应当按照本标准开展培训工作;

2. 培训机构和学员应当遵守相关法律法规和行业规范;

3. 培训机构应当定期组织学员培训反馈和进修。

全科医⽣规范化培养标准全科医⽣规化培养标准(征求意见稿)根据《国务院关于建⽴全科医⽣制度的指导意见》等⽂件要求,为做好全科医⽣规化培养⼯作,制定本培养标准。

⼀、培养⽬标为基层医疗卫⽣机构培养具有⾼尚职业道德和良好专业素质,掌握专业知识和技能,能独⽴开展⼯作,以⼈为中⼼、以维护和促进健康为⽬标,向个⼈、家庭与社区居民提供综合性、协调性、连续性的基本医疗保健服务的合格全科医⽣。

⼆、培养年限和⽅式全科医⽣规化培养年限为年。

因特殊情况不能按期完成培训任务者,允许申请延长培养年限。

全科医⽣规化培养以提⾼临床和公共卫⽣实践能⼒为主,在国家认定的全科医⽣规化培养基地的各相关临床科室和基层实践基地进⾏轮转培训,具体培养安排见表。

(⼀)临床科室轮转培训。

住院医师参加临床培训基地中主要临床科室的诊疗⼯作,接受临床基本技能训练,同时学习相关专业理论知识。

总计培训时间为个⽉。

轮转期间,科和神经科病种及其例数的要求主要在病房完成,不⾜部分在门诊补充,科安排病房时间应当不少于个⽉,管理床位数不少于;神经科安排病房时间应当不少于个⽉,管理床位数不少于;⼉科可安排在门诊或病房完成;其他科室可安排在门诊完成;部分科室(如康复科、中医科)轮转,可在基层实践基地完成;少见病种、地⽅病、传染病及季节性较强的病种,可采⽤病例分析、讲座等形式进⾏学习。

临床科室轮转期间每周应当安排不少于半天时间学习相关学科知识。

(⼆)基层实践培训。

主要在基层医疗卫⽣机构与专业公共卫⽣机构完成,住院医师接受全科医疗服务、预防保健与公共卫⽣服务、基层卫⽣服务机构管理等技能训练。

总计培训时间为个⽉,具体时间安排可根据实际情况集中或与临床科室轮转部分穿插进⾏。

表培养⽅式及时间分配表注:各培训基地根据本标准要求制定轮转计划。

三、培养容和要求全科医⽣规化培养容包括理论培训和临床技能培训。

理论培训容以临床实际需要为重点,主要包括①医学伦理与医患沟通;②有关法律、法规(具体见附表有关医疗卫⽣法律法规推荐⽬录);③临床科研设计与⽅法;④全科医学、社区卫⽣服务和公共卫⽣;⑤临床专业相关理论。

助理全科医生培训内容与标准(一)助理全科医生培训内容与标准前言助理全科医生是医疗团队中的重要角色,承担着协助全科医生进行基本医疗服务的职责。

为了确保助理全科医生具备必要的知识和技能,培训内容和标准应当被严格遵守和执行。

培训内容以下是助理全科医生培训的重要内容:1.医学基础知识–疾病分类和诊断–常见疾病的病因、症状和治疗方法–药物的种类、剂量和用法–基本的医学术语和表达能力–基本的病历记录和报告撰写技巧2.临床实践技能–体格检查技巧,包括神经系统、循环系统、呼吸系统等各个系统的检查方法–常规检查项目的操作技能,如心电图、血常规、尿常规等–基本的医疗操作技能,如静脉采血、注射等–紧急情况处理及基本的急救知识–患者安全与风险评估3.医患沟通和人际关系–听取、解读和传达医嘱和病史–患者隐私保护和尊重–患者教育和健康促进–团队合作和协调能力4.全科综合能力–健康管理和常见疾病的早期诊断与干预–基本的急性和慢性病治疗和管理–初步的心理健康评估和支持–常规预防接种和健康观察培训标准为了保证助理全科医生的培训质量和专业水平,应当制定以下培训标准:•学历要求–本科及以上医学相关专业学历•培训时长–一年以上全日制培训,包括理论学习和实践操作•培训机构和导师–具备合法资格的医疗机构或医学院校–资深全科医生担任培训导师,提供系统的指导与评估•考核评估–培训过程中进行定期考核和评估,包括理论知识和实践技能•培训证书–通过培训并达到一定标准的助理全科医生可以获得培训证书结语助理全科医生的培训内容和标准不仅能够提高其专业能力,也能够保证医疗团队的整体质量和患者的安全利益。

我们期望通过全面落实培训要求,培养更多优秀的助理全科医生,为医疗事业的发展做出贡献。

注:此为模拟文章,内容仅供参考,不代表真实标准。

全科医生规范化培养标准(征求意见稿)根据《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》等文件要求,为做好全科医生规范化培养工作,制定本培养标准。

一、培养目标为基层医疗卫生机构培养具有高尚职业道德和良好专业素质,掌握专业知识和技能,能独立开展工作,以人为中心、以维护和促进健康为目标,向个人、家庭与社区居民提供综合性、协调性、连续性的基本医疗保健服务的合格全科医生。

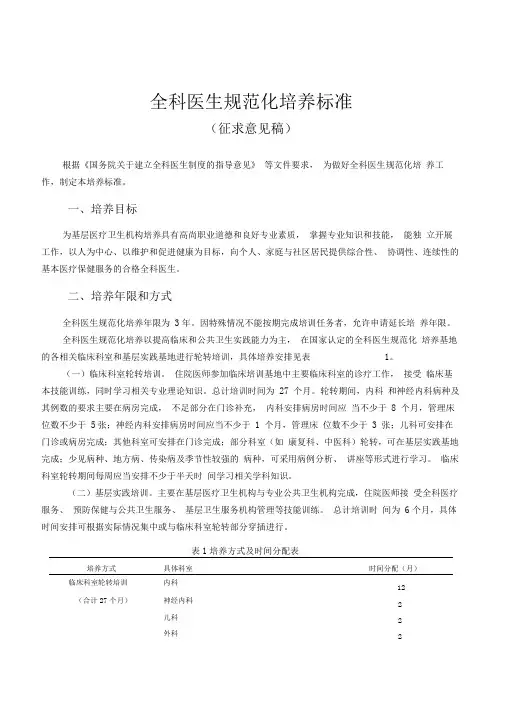

二、培养年限和方式全科医生规范化培养年限为3年。

因特殊情况不能按期完成培训任务者,允许申请延长培养年限。

全科医生规范化培养以提高临床和公共卫生实践能力为主,在国家认定的全科医生规范化培养基地的各相关临床科室和基层实践基地进行轮转培训,具体培养安排见表1。

(一)临床科室轮转培训。

住院医师参加临床培训基地中主要临床科室的诊疗工作,接受临床基本技能训练,同时学习相关专业理论知识。

总计培训时间为27 个月。

轮转期间,内科和神经内科病种及其例数的要求主要在病房完成,不足部分在门诊补充,内科安排病房时间应当不少于8 个月,管理床位数不少于5张;神经内科安排病房时间应当不少于1 个月,管理床位数不少于3 张;儿科可安排在门诊或病房完成;其他科室可安排在门诊完成;部分科室(如康复科、中医科)轮转,可在基层实践基地完成;少见病种、地方病、传染病及季节性较强的病种,可采用病例分析、讲座等形式进行学习。

临床科室轮转期间每周应当安排不少于半天时间学习相关学科知识。

(二)基层实践培训。

主要在基层医疗卫生机构与专业公共卫生机构完成,住院医师接受全科医疗服务、预防保健与公共卫生服务、基层卫生服务机构管理等技能训练。

总计培训时间为6个月,具体时间安排可根据实际情况集中或与临床科室轮转部分穿插进行。

表1培养方式及时间分配表培养方式具体科室时间分配(月)临床科室轮转培训内科12(合计27个月)神经内科 2儿科 2外科 2妇产科 1急诊医学科 3.5皮肤科0.5眼科0.5耳鼻咽喉科0.5传染科0.5精神科 1康复医学科0.5中医科0.5选修科室0.5 基层实践培训基层实践基地 6注:各培训基地根据本标准要求制定轮转计划。

中医类别助理全科医生培训标准(适用于中医学专业大专学历)根据《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号)的要求,为做好经济欠发达的农村地区中医类别助理全科医生培训工作,制定本培训标准。

总则一、培训目标为农村基层医疗机构培养具有高尚职业道德和良好专业素质,掌握中医全科医学的基本理论、基本知识和基本技能,熟悉基层常见病、多发病的中西医诊断、治疗、预防和随访工作,能够熟练运用中医适宜技术开展基层卫生服务,以人为中心、以维护和促进健康为目标,向个人、家庭与社区居民提供具有中医特色的医疗服务,从事综合性、协调性、连续性的基本医疗和预防保健服务的合格中医类别助理全科医生。

二、培训对象中医类专业三年制专科毕业,已经在或将在农村基层医疗卫生机构从事全科医疗工作的人员。

三、培训年限和方式(一)培训年限中医类别助理全科医生培训年限为2年(共104周),因特殊情况不能按期完成培训任务者,可按照相关规定申请延长培训时间,但原则上不超过1年。

(二)培训方式1.培训主要以提高全科医疗服务能力和基本公共卫生服务能力为核心,由具有带教资格的中医临床培训基地教师、基层实践基地教师(乡镇卫生院或社区卫生服务中心、专业公共卫生机构)及高等中医药院校中医全科医学理论教师共同组成的师资团队承担带教任务,培训全程实行导师制。

2.培训须在省级以上中医药管理部门认定的中医类别全科医生培训基地进行,培训基地由临床培训基地(以有条件的二级以上中医医院为主)、基层实践基地(乡镇卫生院或社区卫生服务中心、专业公共卫生机构)及高等中医药院校共同组成。

3.培训过程要注重临床轮转和基层实践的实际效果。

在带教师资的指导下,临床轮转阶段加强常见疾病和健康问题的中西医诊疗技能;基层实践阶段突出将中医临床各科所学理论课程相关知识和技能的整合和应用。

4. 中医全科医学基本理论知识及全科医生职业理念和综合素质培养采取集中授课、讲座和见习等形式进行。

助理全科医生规范化培养标准在医疗卫生行业中,医生的地位无疑是至高无上的。

但是,在实际执业过程中,助理全科医生扮演着极为重要的角色。

他们的职责涉及到从诊断、治疗到康复、护理几乎所有领域。

随着我国医疗事业的不断发展,助理全科医生也在数量和质量上得到了前所未有的关注。

在这个背景下,制定和实施助理全科医生规范化培养标准变得尤为重要。

一、背景概述“全科医生”是广义的概念,其在医疗行业中是指具有长期、系统、专业的培训和丰富的执业经验的医生。

而“助理全科医生”则是指那些正在培训和初期执业期间的医生。

随着医学的不断发展,医疗中全科医生越来越重要。

而助理全科医生一直在扮演着越来越重要的角色。

全科医生顾名思义是一位全面发展的医生,他们可以承担大部分儿科、妇产科、内科、外科、皮肤科、口腔科和社区卫生等诊疗和随访工作。

一般来说,全科医生需要经过连续三年以上的专科或全科医学的学习,同时通过相应的考试才能获得执业资格。

在这些医生中,助理全科医生扮演着更加特殊的角色,他们通常在全科医生指导下为病人提供后勤支持。

随着未来需要更加全面的全科医生人才,助理全科医生将更加重要,这也使得培训和考核变得特别关键。

制定和实施助理全科医生规范化培养标准的目的在于保证可以有效地开展助理全科医生教育和培训,从而更好地满足医疗保健需求,并提高医生的全面素质和护理专业素质。

二、助理全科医生规范化培养标准的构成助理全科医生规范化培养标准是一套极其复杂和全面的标准,它涉及到医学、管理、教育以及驾驶等多个方面。

其中最重要的要素包括:1.规定助理全科医生的培养方式与标准具体来说,这意味着规定助理全科医生的实习时间、实习地点、实习规模等。

同时包裹着具体的去留程度、锻炼经历以及培养框架。

最重要的是,这些标准还需要有严格的考核机制。

通过确定标准,就可以确保他们能够适应全科医疗需求的要求,同时也可以使得实习生具备实践经验和社区卫生背景,提高医生的全面素质。

2. 在治疗策略和方案中,结合中西医结合的方法全科医生承担着治疗和随访患者的工作,而助理全科医生是全科医生的“双手”,等积累了足够的经验,他们就是未来的全科医生。

XX省助理全科医师规范化培训方案为加强以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设,强化基层全科医师规范化培养,完善毕业后医学教育制度,提升基层医疗卫生队伍综合服务能力,根据《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号),国家发改委、卫健委、中央编委办、教育部、财政部、人力社保部《以全科医生为重点的基层卫生人才队伍建设规划》(发改社会〔2010〕561号),省发改委、省财政厅、省人力社保厅、省教育厅、省卫健委《XX省住院医师规范化培训实施办法(试行)》(浙卫发〔2011〕214号)等文件精神,以及国家对住院医师规范化培训工作要求,结合我省实际,特制定本培训方案。

一、培训目的通过系统、规范地培训,使培训对象具有良好的职业素养、扎实的医学理论知识和服务技能,能以人为中心、以维护和促进健康为目标,向个人、家庭与社区居民提供综合性、协调性、连续性的基本医疗和公共卫生服务的合格全科医生,形成一支能够适应社区卫生服务需求,具有较强服务能力,结构合理、素质优良的基层全科医师队伍。

二、培训对象城乡社区卫生服务机构拟从事临床工作的3年制医学专业专科毕业生。

三、培训基地培训基地由临床培训基地和社区实践基地以及专业公共卫生服务机构组成。

临床培训基地由省毕业后医学教育委员会认定的全科医学临床培训基地或二级甲等及以上等级综合性医疗机构组成,部分无二级甲等综合性医疗机构的县(市、区)可放宽至二级乙等综合性医疗机构。

社区实践基地和专业公共卫生服务机构实践基地由各市卫健局组织确定,并报省卫健委备案。

四、培训内容培训内容主要为相关理论学习、临床培训基地各相关科室轮转培训和社区实践基地及专业公共卫生服务机构轮转培训。

根据《XX省住院医师规范化培训标准(2011版)——全科医学科》要求,应突出全科医学理念、注重全科医疗服务基本理论、基本知识和基本技能培养。

《XX省助理全科医师规范化培训标准(2011)版》电子版可在XX省医药卫生科技教育网“相关下载”栏下载。

助理全科医生培训内容与标准随着医疗技术的不断发展和人们对健康的关注度提高,全科医生的需求也日益增加。

为了培养合格的助理全科医生,需要有一套完整的培训内容和标准。

一、基础知识培训助理全科医生需要具备扎实的医学基础知识,包括解剖学、生理学、病理学、药理学等。

培训课程应注重基础理论的学习,帮助学员建立起全面系统的医学知识框架。

二、临床技能培训助理全科医生需要具备一定的临床技能,能够进行常见病症的诊断和治疗。

培训课程应包括常见病症的识别和处理、实验室检查的操作技巧、基本的手术技能等。

通过实践操作和模拟训练,提高学员的实际操作能力。

三、沟通与协作能力培养助理全科医生在实际工作中需要与患者、家属以及其他医疗团队成员进行有效沟通和协作。

培训课程应注重培养学员的沟通技巧、情绪管理能力和团队合作精神。

通过角色扮演和案例讨论等方式,提高学员的沟通与协作能力。

四、职业道德培养助理全科医生是医疗团队中的一员,需要具备良好的职业道德和职业操守。

培训课程应注重职业道德的教育,培养学员的医德医风,引导他们遵循医学伦理规范,为患者提供高质量的医疗服务。

五、继续教育与专业发展助理全科医生需要不断学习和提升自己的专业能力。

培训机构应提供继续教育的机会,包括学术会议、研讨会、学术论文的撰写等。

此外,培训机构还可以提供职业发展指导,帮助学员规划个人职业发展路径。

标准一:学习成绩合格助理全科医生培训的第一标准是学员的学习成绩合格。

学员需要通过各项考试和评估,以确保其掌握了必要的医学知识和临床技能。

标准二:实践能力达标助理全科医生需要具备一定的实践能力,能够独立处理常见病症和急诊情况。

培训机构应设置实践环节,通过实际操作和模拟训练,评估学员的实践能力。

标准三:沟通与协作能力优秀助理全科医生需要具备优秀的沟通与协作能力,能够与患者、家属和其他医疗团队成员进行良好的沟通和协作。

培训机构可以通过模拟训练和案例分析等方式,评估学员的沟通与协作能力。

助理全科医生培训标准助理全科医生培训标准(试行)(试行)根据《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号)的要求,为做好经济欠发达的农村地区助理全科医生培训工作,制定本培训标准。

总则一、培训对象临床医学专业三年制专科毕业,拟在或已经在农村基层医疗卫生机构从事全科医疗工作的人员。

二、培训目标(一)拥护中国共产党领导,拥护社会主义制度,热爱祖国,遵守国家法律法规,贯彻执行党的卫生工作方针;热爱医疗卫生事业,具有强烈的职业责任感和良好的医德修养,愿意在农村基层为人民群众健康服务。

(二)理解生物-心理-社会医学模式,具有全科医学理念,掌握临床医学的基本理论、基本知识和基本技能以及公共卫生的相关知识和技能;熟悉全科医学的诊疗思维模式,能够运用全科医学的基本理论和原则指导医疗卫生实践;具有对农村常见病多发病的基本诊疗能力、预防保健工作能力;具有良好的医患沟通能力,以维护和促进健康为目标,向个人、家庭和农村社区提供以需求为导向的综合性、协调性、连续性的基本医疗和预防保健服务。

三、培训年限和方式(一)培训年限助理全科医生培训年限为2年(共104周)。

因特殊情况不能按期完成培训任务者,允许申请延长培训年限,但原则上不超过1年。

具体时间安排。

临床培训82周,安排在认定的临床培养基地进行;基层实践16周,安排在认定的基层实践基地进行;理论和综合素质课程采取集中与分散相结合的方式进行,其中集中理论授课2周,临床、基层实践和人文等综合素质课程穿插在临床培训、基层实践过程中进行;综合考试考核与结业1周,机动3周(基地可结合本地特点自行安排,如执业助理医师考前强化训练或由学员自选科室学习等)。

(二)培训方式1.培训须在省级有关部门认定的全科医生培养基地进行,培养基地由临床培养基地(以有条件的二级综合医院为主)和基层实践基地(有条件的乡镇卫生院、社区卫生服务中心和专业公共卫生机构)组成;培训过程中综合素质和职业相关能力培养的课程可由有关高等医学院校承担。

助理全科医生培训标准(试行)根据《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔20XX〕23号)的要求,为做好经济欠发达的农村地区助理全科医生培训工作,制定本培训标准。

总则一、培训对象临床医学专业三年制专科毕业,拟在或已经在农村基层医疗卫生机构从事全科医疗工作的人员。

二、培训目标(一)拥护中国共产党领导,拥护社会主义制度,热爱祖国,遵守国家法律法规,贯彻执行党的卫生工作方针;热爱医疗卫生事业,具有强烈的职业责任感和良好的医德修养,愿意在农村基层为人民群众健康服务。

(二)理解生物-心理-社会医学模式,具有全科医学理念,掌握临床医学的基本理论、基本知识和基本技能以及公共卫生的相关知识和技能;熟悉全科医学的诊疗思维模式,能够运用全科医学的基本理论和原则指导医疗卫生实践;具有对农村常见病多发病的基本诊疗能力、预防保健工作能力;具有良好的医患沟通能力,以维护和促进健康为目标,向个人、家庭和农村社区提供以需求为导向的综合性、协调性、连续性的基本医疗和预防保健服务。

三、培训年限和方式(一)培训年限助理全科医生培训年限为2年(共104周)。

因特殊情况不能按期完成培训任务者,允许申请延长培训年限,但原则上不超过1年。

具体时间安排。

临床培训82周,安排在认定的临床培养基地进行;基层实践16周,安排在认定的基层实践基地进行;理论和综合素质课程采取集中与分散相结合的方式进行,其中集中理论授课2周,临床、基层实践和人文等综合素质课程穿插在临床培训、基层实践过程中进行;综合考试考核与结业1周,机动3周(基地可结合本地特点自行安排,如执业助理医师考前强化训练或由学员自选科室学习等)。

(二)培训方式1。

培训须在省级有关部门认定的全科医生培养基地进行,培养基地由临床培养基地(以有条件的二级综合医院为主)和基层实践基地(有条件的乡镇卫生院、社区卫生服务中心和专业公共卫生机构)组成;培训过程中综合素质和职业相关能力培养的课程可由有关高等医学院校承担。

卫生部教育部关于印发《助理全科医生培训标准(试行)》的通知各省、自治区、直辖市卫生厅局、教育厅(教委),新疆生产建设兵团卫生局、教育局,卫生部直属有关单位:为贯彻落实《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号),做好经济欠发达的农村地区助理全科医生培训工作,提升农村基层卫生人才队伍综合服务能力,我们组织制定了《助理全科医生培训标准(试行)》,现印发给你们(可从卫生部和教育部网站下载),请结合实际贯彻执行。

为确保助理全科医生培训顺利实施,现就有关工作提出以下要求:一、各省级卫生行政部门应当根据本地区经济社会发展的实际情况,研究确定实施本培训标准的经济欠发达农村地区的区域范围。

结合本地区全科医生人才队伍建设总体战略与规划、培养需求和培养能力,正确处理全科医生规范化培养与助理全科医生培训的关系,科学编制本省(区、市)助理全科医生年度培训计划和中长期培训规划,并于每年10月底前将下一年度培训计划报卫生部备案。

二、助理全科医生培训工作是现阶段落实全科医生制度,加强农村基层卫生人才队伍建设的重要措施之一,其培训基地、师资建设以及培训期间人员管理参照全科医生规范化培养相关办法执行。

各省级卫生行政部门应当主动协调有关部门,落实培训经费、培训期间工资待遇等保障政策,确保培训工作顺利实施。

三、各省级卫生和教育行政部门,应当组织相关培训单位完善招录、培训、管理、考核等环节制度建设,强化培训过程管理,确保培训质量,并及时将工作实施过程中的情况和问题反馈卫生部、教育部。

助理全科医生培训标准(试行)根据《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号)的要求,为做好经济欠发达的农村地区助理全科医生培训工作,制定本培训标准。

附件:卫生部?? 教育部2012年9月10日附件总则一、培训对象临床医学专业三年制专科毕业,拟在或已经在农村基层医疗卫生机构从事全科医疗工作的人员。

二、培训目标(一)拥护中国共产党领导,拥护社会主义制度,热爱祖国,遵守国家法律法规,贯彻执行党的卫生工作方针;热爱医疗卫生事业,具有强烈的职业责任感和良好的医德修养,愿意在农村基层为人民群众健康服务。

卫生部、教育部《关于印发〈助理全科医生培训标准(试行)〉的通知》(卫科教发〔2012〕59号)助理全科医生培训标准(试行)根据《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号)的要求,为做好经济欠发达的农村地区助理全科医生培训工作,制定本培训标准。

总则一、培训对象临床医学专业三年制专科毕业,拟在或已经在农村基层医疗卫生机构从事全科医疗工作的人员。

二、培训目标(一)拥护中国共产党领导,拥护社会主义制度,热爱祖国,遵守国家法律法规,贯彻执行党的卫生工作方针;热爱医疗卫生事业,具有强烈的职业责任感和良好的医德修养,愿意在农村基层为人民群众健康服务。

(二)理解生物-心理-社会医学模式,具有全科医学理念,掌握临床医学的基本理论、基本知识和基本技能以及公共卫生的相关知识和技能;熟悉全科医学的诊疗思维模式,能够运用全科医学的基本理论和原则指导医疗卫生实践;具有对农村常见病多发病的基本诊疗能力、预防保健工作能力;具有良好的医患沟通能力,以维护和促进健康为目标,向个人、家庭和农村社区提供以需求为导向的综合性、协调性、连续性的基本医疗和预防保健服务。

三、培训年限和方式(一)培训年限助理全科医生培训年限为2年(共104周)。

因特殊情况不能按期完成培训任务者,允许申请延长培训年限,但原则上不超过1年。

具体时间安排。

临床培训82周,安排在认定的临床培养基地进行;基层实践16周,安排在认定的基层实践基地进行;理论和综合素质课程采取集中与分散相结合的方式进行,其中集中理论授课2周,临床、基层实践和人文等综合素质课程穿插在临床培训、基层实践过程中进行;综合考试考核与结业1周,机动3周(基地可结合本地特点自行安排,如执业助理医师考前强化训练或由学员自选科室学习等)。

(二)培训方式1.培训须在省级有关部门认定的全科医生培养基地进行,培养基地由临床培养基地(以有条件的二级综合医院为主)和基层实践基地(有条件的乡镇卫生院、社区卫生服务中心和专业公共卫生机构)组成;培训过程中综合素质和职业相关能力培养的课程可由有关高等医学院校承担。

2.培训以提高农村全科医疗服务能力和基本公共卫生服务能力为核心,主要由高等医学院校全科医学理论教师及具有带教资格的临床培养基地医师、基层实践基地医师共同组成的师资团队承担带教任务,培训全程实行指导教师制。

3.培训过程注重临床轮转和基层实践的实际效果。

在带教师资的指导下,临床轮转阶段加强常见疾病诊疗思维的培养和诊疗技能的培训;基层实践阶段突出临床各科所学理论课程相关知识和技能的整合与应用,以及国家基本公共卫生服务规范相关内容的实践操作。

临床轮转与基层实践穿插进行、有机衔接,使培训对象在培训期间始终着重强化以全科医生岗位需求为导向的临床能力培训和基层实践训练。

4.全科医学基本理论知识及全科医生职业理念和综合素质培养采取集中授课、讲座和见习等形式进行。

理论培训的内容除安排一定学时集中授课外,其它内容均分散安排在临床培训与基层实践阶段穿插进行,使全科医学理论与实践紧密融合。

四、培训内容及要求(一)培训内容培训内容由三部分组成,即临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训。

1.临床培训临床科室轮转时间为82周。

轮转期间,学员在具有带教资格的执业医师指导下参与临床基地中相关临床科室的医疗工作,轮转科室及时间分配详见表1。

临床培训期间,内科轮转时间为34周,其中内科门诊时间不少于5周,临床轮转协助管床数不少于3张;神经内科轮转时间为8周,其中安排神经内科门诊时间不少于2周,临床轮转协助管床数不少于3张;急诊急救10周,训练内容包括院内急救和院前急救两部分;其他临床科室的轮转时间详见表1。

基地可根据实际情况在临床科室轮转中安排地方病的学习。

对于少见病种和季节性较强病种,可采用病例分析、讲座等形式进行学习。

轮转期间,每周安排不少于半天的集中学习,可采用单独开设的综合课程、系列讲座、案例讨论、技能模块训练等方式,学习临床诊疗和全科医学相关知识及技能。

各培训基地根据大纲要求制定轮转计划。

在临床轮转期间,应及早穿插安排必要的基层见习与实践,引导学员根据农村基层全科医疗岗位需求加强针对性的临床能力训练。

临床培训的具体内容与要求,详见“细则”部分。

表1 临床轮转科室及时间分配表内容科室时间分配(周)临床培训(合计82周)内科(心血管8周,呼吸6周,消化6周,内分泌代谢6周,泌尿4周,血液2周,风湿免疫2周;其中内科门诊时间不少于5周)34神经内科(其中门诊不少于2周)8急诊急救(院内急救和院前急救)10外科6妇产科(计划生育咨询1周,妇科门诊2周,产科门诊1周,产房1周,产科病房1周)6儿科(门诊2周、病房2周)4中医科2传染科2皮肤科2眼科2耳鼻咽喉科2精神科2康复医学科22.基层实践基层实践16周。

其中全科医疗服务技能培训8周,预防保健与基本公共卫生服务技能培训及专业公共卫生机构实践7周(其中专业公共卫生机构实践4周),社区卫生服务管理技能培训1周。

基层实践的具体形式可采取在基层实践基地带教师资的指导下,从事全科医疗活动、公共卫生实践、健康教育小讲课、案例讨论、教学研讨会、预防保健服务工作实践和社区卫生调查等。

在基层实践期间,可针对有关临床问题,加强临床基地相关带教医师对学员的业务技术指导。

基层实践的具体内容与要求,详见“细则”部分。

3.理论培训理论培训共计357学时,其中全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程81学时,临床医疗服务相关课程126学时,基层全科医疗与公共卫生服务相关课程105学时,综合系列讲座45学时。

全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程采用集中授课形式进行,其他内容穿插在临床培训及基层实践过程中进行。

理论培训课程及其时间安排详见表2,具体内容与要求详见“细则”。

表2 理论课程及其时间安排类别课程名称学时上课形式建议上课时间全科医学基本理论与职业理念和综合素质相关课程(81学时)1.全科医学理念与基本理论27集中第1-2周2.全科医疗中常见行为与心理学问题18集中第1-2周3.全科医疗中的医学伦理、法律法规问题及医患沟通18集中第1-2周4.卫生经济学在社区卫生服务中的应用9集中第1-2周5.文献检索与阅读9集中第1-2周临床医疗服务相关课程(1261.临床基本技能训练36集中或分散临床阶段2.临床综合课程(专业、人文)45集中或分散临床阶段学时) 3.常见症状的鉴别诊断27分散临床阶段4.危重症的识别与处理18分散临床阶段基层全科医疗与公共卫生服务相关课程(105学时)1.临床预防与健康教育15分散基层实践阶段2.社区常见慢性病健康管理18分散基层实践阶段3.社区特殊人群保健18分散基层实践阶段4.突发事件卫生应急18分散基层实践阶段5.社区卫生服务管理9分散基层实践阶段6.预防接种9分散基层实践阶段7.重性精神疾病患者管理9分散基层实践阶段8.法定传染病报告与处理9分散基层实践阶段综合系列讲座(45学时)1.现场急救与病人转运12分散临床阶段2.常见病的规范诊治与管理9分散临床阶段3.社区康复理论与技术9分散临床阶段4.基层合理用药15分散基层实践阶段(二)培训要求培训过程中要突出全科医生作为居民健康“守门人”的岗位特点,强化全心全意为居民健康服务的思想、良好的医患沟通能力、团队协作精神和医疗卫生法制观念,培养其良好的综合素质和职业精神。

五、考试与考核培训考核分为培训过程考核和结业考核,以过程考核为重点。

(一)培训过程考核1.临床培训阶段临床培训阶段考核包括临床各科出科考核和临床培训阶段综合考核。

(1)出科考核。

临床各科轮转结束时,由各临床科室根据培训内容要求进行出科考核,考核内容包括:①政治思想、医学伦理与职业道德;②服务态度与医患沟通;③完成本学科培训细则要求的培训内容及要求情况(轮转科室的时间、规定的病种、病例数、技能操作、病历质量等);④专业理论知识的考核;⑤临床基本技能和临床思维能力考核。

考核形式根据轮转科室时间的长短采取试卷考试、病例分析、临床技能实际操作等形式进行。

(2)阶段综合考核。

在出科考核的基础上,对整个临床阶段培训完成情况进行综合考核,重点考核学员完成整体培训的情况,并据此对临床阶段的培训情况进行综合评判。

2.基层实践阶段基层实践阶段重点对培训对象在全科医疗服务技能培训、预防保健与公共卫生服务技能培训、社区卫生服务管理技能培训等方面实践情况进行考核,考核内容包括业务能力和职业态度等综合表现。

在基层实践阶段结束时组织阶段综合考核。

可采用综合考卷和实际病人管理案例等多种形式进行(二)结业考核学员在2年培训结束时,过程考核合格者,须参加省级卫生行政部门统一组织的结业考核。

考核内容包括基本理论、基本技能和综合能力等。

六、培训合格证书颁发完成全程培训,各项考试、考核成绩合格,并且通过执业助理医师资格考试者,由省级卫生行政部门颁发统一印制的助理全科医生培训合格证书。

细则一、临床培训(一)内科(34周)1.轮转目的(1)系统学习内科常见病、多发病的基础理论和基本知识,掌握病史采集、体格检查、病历书写、心电图基本操作与判读、常用临床检验和辅助检查结果的判读;培养正确的临床思维;掌握常见内科疾病的诊断与鉴别诊断、处理原则及转诊指征。

(2)具有正确评估及处理常见内科疾病的能力,识别疾病的不稳定状态及高危状态,并能在上级医生的指导下给予及时、正确的急救与转诊。

(3)具有一定的自我学习和在医疗实践中提高的能力。

2.基本要求(1)常见症状掌握以下常见症状的诊断与鉴别诊断、处理原则:发热、头痛、胸痛、心悸、呼吸困难、头晕、晕厥、意识障碍、咳嗽、咯血、黄疸、呕吐、腹痛、腹泻、便秘、呕血与便血、血尿、水肿、贫血、关节痛、淋巴结肿大、消瘦、肥胖。

(2)主要疾病1)心血管系统:8周①高血压掌握:正常血压值,高血压的诊断标准、分级及危险分层;原发性高血压与继发性高血压的鉴别诊断;老年人高血压的临床特点;高血压一、二、三级预防原则;高血压的药物治疗和非药物治疗;高血压的急、慢性并发症的处理原则;高血压患者健康管理服务规范。

了解:高血压药物治疗进展动态。

②冠心病掌握:冠心病的诊断,心绞痛的临床分型、临床表现、诊断与鉴别诊断,缓解期的治疗,急性期的处理及转诊指征;心肌梗死的诊断依据、心电图特征、鉴别诊断、处理原则与院前急诊处理,转诊指征及注意事项;;冠心病的一、二、三级预防原则及康复措施。

熟悉:心肌梗死恢复期、维持期的康复医疗。

了解:冠心病介入治疗与外科治疗的方法和适应症。

③充血性心力衰竭掌握:心力衰竭的定义、分型、临床表现、诊断与鉴别诊断、心功能分级、治疗原则;心力衰竭的预防原则及康复;常用药物的适应症、禁忌症。

熟悉:常用药物的作用机制、药物过量的临床表现与处理原则。