焦作地区地质概况

- 格式:doc

- 大小:95.00 KB

- 文档页数:6

精心整理一、地貌焦作地处太行山脉与豫北平原的过渡地带,地势由西北向东南倾斜,由北向南渐低。

从北部山区到南部平原呈阶梯式变化,层次分明。

总的地势是北高南低,自然平均坡度为2‰。

最高处海拔1955米,最低处海拔90米。

地面高差达1800多米。

(一)山地。

焦作地区的山地为中山(1000米以上)和低山(500-1000米),分布于修武北部,经焦作、博爱至沁阳西部,是太行山系的组成部分。

该区平均海拔高度在500米以上,坡向多为南坡或西南坡,坡度在20度以上。

焦作的山地地形复杂,各山岭间由峡谷相连,山势陡峻,山谷切割较深,呈"V"形,阴坡一般较陡,土层深厚。

焦作地区的主要山脉是太行山。

太行山位于焦作地区北部,西接王屋山,向东延伸至修武,走向近东西。

山势宏伟,绵延数千里,坡度在1(1汇入。

(1958年)。

丰枯年变化较大,年内变化亦很大,6-9月约占全年水量的80%,给开发利用带来一定的困难。

由于从黄土高原携带大量泥沙,境内河床平均高出堤外地面2-3米,历史上曾决口66次。

中华人民共和国成立后,进行了治理,变害为利,先后兴建了人民胜利渠、武嘉灌区、白马泉灌区、孟县白坡灌区等引黄灌溉工程,黄河由此变害为利。

(2)沁河:沁河是焦作市最大的河流,发源于山西省沁源县。

向东流经沁阳、博爱、温县,在武陟县注入黄河,总流域面积12900平方公里。

过境长度90余公里。

沁河径流资源丰富,河口站多年平均流量49.5立方米/秒,其中基流量16.1立方米/秒,占总流量的32.5%,含沙量低,稳定可靠。

(3)丹河:是沁河最大的支流,在博爱县青天河村入境,水资源丰富,山路平站多年平均流量11.1立方米/秒,其中基流量6.8立方米/秒,占总流量的61.3%。

(4)大沙河:发源于山西省陵川县夺火镇。

流经博爱、武陟、修武县,经新乡县入共产主义渠,上游河宽15米,下游河宽30米,平均河深3米,平均径流深度150毫米。

最大流量650立方米/秒,基流量为80立方米/秒。

1、焦作自然地理概况(一)地理位置焦作市地处北纬34°48′16″~35°29′30″,东经112°32′48″~113°39′45″之间,位于河南省西北部,北依太行,与山西省晋城市的陵川搭界,南临黄河,与郑州市的荥阳、巩义,洛阳市的孟津隔河相望,西与济源市毗邻,东与新乡市的辉县、获嘉、原阳接壤,具有承东启西、通达南北的宏观区位优势,是中原城市群“金三角”的战略支撑点和区域性中心城市。

(二)地形地貌全市的地貌特征呈现北山、中川、南滩的特点。

山区奇峰屹立,绿林缠绕,沟深谷狭,溪流潺潺。

云台山世界地质公园的五大园区皆分布于此,是焦作“梦幻山水”的杰出代表。

区内著名主峰茱萸峰、紫金顶海拔高度分别为1327米和1116.9米,是南太行中最为雄险的绿色明珠;丘陵区地势平缓,多为梯田和山前冲积扇砾石坡地,是我市退耕还林工程的主战场;平原区属太行山南麓冲击平原,平均海拔130米左右。

该区土地肥沃、林丰粮茂,是我省主要的粮食高产区;滩区地处黄沁河冲洪积扇边缘,属于太行山南麓的褶裙斜坡与黄沁河冲积扇接触地带的凹地平原,平均海拔95米,可细分为洪积冲积平原,沙丘及丘间沙地,古黄河滩地、河漫地、岗地、洼地六种微地貌类型。

该区域是我市最重要的自然湿地区域,也是防沙治沙的重点和工业原料林的主要分布区。

全市地势北高南低,高差起伏较大,海拔高度85~1300米。

东西最长处98公里,南北最宽处55公里,国土总面积4026平方公里。

其中海拔低于200米的平原约2959.5平方公里,占全市总面积的73.5%,海拔200米以上的丘陵和山区约1066.5平方公里,占26.5%。

(三)气候概况焦作市地处北温带,属暖温带大陆性季风型气候,气候温和,四季分明。

春暖干旱,夏热多雨,秋高气爽,冬冷少雪。

全年平均气温为11.4~14.9℃,1月最低,7月最高,极端最低气温-19.9℃,极端最高气温43.6℃。

1、焦作自然地理概况(一)地理位置焦作市地处北纬34°48′16″~35°29′30″,东经112°32′48″~113°39′45″之间,位于河南省西北部,北依太行,与山西省晋城市得陵川搭界,南临黄河,与郑州市得荥阳、巩义,洛阳市得孟津隔河相望,西与济源市毗邻,东与新乡市得辉县、获嘉、原阳接壤,具有承东启西、通达南北得宏观区位优势,就是中原城市群“金三角”得战略支撑点与区域性中心城市。

(二)地形地貌全市得地貌特征呈现北山、中川、南滩得特点。

山区奇峰屹立,绿林缠绕,沟深谷狭,溪流潺潺。

云台山世界地质公园得五大园区皆分布于此,就是焦作“梦幻山水”得杰出代表。

区内著名主峰茱萸峰、紫金顶海拔高度分别为1327米与1116、9米,就是南太行中最为雄险得绿色明珠;丘陵区地势平缓,多为梯田与山前冲积扇砾石坡地,就是我市退耕还林工程得主战场;平原区属太行山南麓冲击平原,平均海拔130米左右。

该区土地肥沃、林丰粮茂,就是我省主要得粮食高产区;滩区地处黄沁河冲洪积扇边缘,属于太行山南麓得褶裙斜坡与黄沁河冲积扇接触地带得凹地平原,平均海拔95米,可细分为洪积冲积平原,沙丘及丘间沙地,古黄河滩地、河漫地、岗地、洼地六种微地貌类型。

该区域就是我市最重要得自然湿地区域,也就是防沙治沙得重点与工业原料林得主要分布区。

全市地势北高南低,高差起伏较大,海拔高度85~1300米。

东西最长处98公里,南北最宽处55公里,国土总面积4026平方公里。

其中海拔低于200米得平原约2959、5平方公里,占全市总面积得73、5%,海拔200米以上得丘陵与山区约1066、5平方公里,占26、5%。

(三)气候概况焦作市地处北温带,属暖温带大陆性季风型气候,气候温与,四季分明。

春暖干旱,夏热多雨,秋高气爽,冬冷少雪。

全年平均气温为11、4~14、9℃,1月最低,7月最高,极端最低气温-19、9℃,极端最高气温43、6℃。

浅谈焦作矿区区域地质背景和地层构造特征摘要:焦作矿区位于太行山南麓,东起赵固勘探区东界煤层露头,西至焦作柏山,与济源煤田接壤;北起太行山南麓煤层露头,南抵武陟古隆起,以盘古寺大断层为界。

地理坐标为:东经:113°03′~114°00′;北纬:35°10′~35°33′。

矿区分布于博爱、焦作、修武、获嘉、辉县、新乡等县(市)境内,东西长65km,南北宽10~35km,面积约1000 km2。

关键词:焦作矿区地质背景地层构造一、区域地质背景焦作矿区位于华北晚古生代聚煤盆地的南部,处于华北板块板内太行构造区太行断隆南段。

地层由老到新发育有太古界、下元古界、上元古界震旦系、下古生界寒武系和奥陶系、上古生界石炭系和二叠系、中生界三叠系、新生界第三系和第四系。

太行断隆区总体构造以断块构造为特征,以断裂构造为主要形式。

区内地层倾角较小,一般小于20°,发育ne及nww两组断裂,多为高角度正断层,交织成网,组合成地堑、地垒、掀斜断块和裂陷盆地等构造。

二、构造特征1、基本构造格架本区整体为走向北东、倾向南东的单斜构造形态,地层倾角6~16°,局部25~30°。

区内断裂构造发育,多为高角度正断层,按其构造特征可分为三级,盘古寺断层为一级断裂;凤凰岭断层和耿黄断层为二级断裂;南张门断层、九里山断层、薄壁断层和峪河断层为三级断裂,构成了本区的基本格架构造,并把本区分成南、中、北三个构造断块。

按断裂构造的展布方向分为近东西向、北东向和北西向三组:(1)近东西向断层:多为一、二级构造,构成了本区和区内断块边界。

主要有盘古寺断层、凤凰岭断层、南张门断层等,它们对北东向断层起限制作用。

(2)北东向断层:该组断层本区最为发育,但规模和表现形态变化较大。

西部多组成地堑和地垒,断层密度较大;中部和东部则表现为阶梯状构造,断层密度较小。

该组断层主要有:王封断层、三十九号断层、李庄断层、九里山断层和薄壁断层等。

1.《河南省焦作市幅1:10万区域水文地质普查》一、项目名称项目名称:河南省焦作市幅1:10万区域水文地质普查二、工作范围、拐点坐标和工作面积河南省焦作市幅1:10万区域水文地质普查范围为标准分幅的1:10万焦作市幅,国家基本比例尺地形图图幅范围,地理坐标:113°00′~113°30′,35°00′~35°20′;面积:1750km2。

三、地质概况1.以往工作程度自上世纪五十年代以来,区内先后由不同单位开展了大量的的基础地质、煤田地质、水文地质、工程地质及环境地质调查和研究等方面的工作,积累了较丰富的资料。

主要有:煤田勘探部门在焦作煤田进行了大面积、大比例尺勘探工作,提交了各井田大比例尺的精查报告;《焦作电厂岗庄水源地水文地质报告》;《山西及太行山东侧地区地下水资源评价及规划阶段能源基地供水勘查报告》;《河南省焦作地区地下水资源评价报告》;《焦作地区寒武-奥陶系碳酸盐岩岩溶发育特征及含水层的划分研究报告》;《焦作地区岩溶地下水资源及大水矿区岩溶水的预测、利用与管理研究报告》;《河南省焦作市东小庄水源地供水水文地质勘探报告》;《河南省焦作地区综合水文地质勘察报告》;《河南省焦作市地下水污染现状调查及环境水文地质评价报告》;1990年以来的地下水动态监测年度总结;《焦作市地质环境调查报告》;《河南省焦作市区地质灾害调查与区划报告》;《河南省主要城市环境地质调查评价报告(焦作市)》等。

2.项目区工作背景工作区属暖温带大陆性气候,四季分明。

多年平均降水量为695.7㎜,多年平均蒸发量为2023.5㎜,多年平均气温14.9℃。

工作区河流分属黄河、海河两大水系,其中沁河、丹河属黄河水系,西石河(即大沙河)属海河水系,为季节性河流。

工作区北部为太行山区,向南至焦作市北部大致呈阶梯状下降。

南部为太行山前倾斜平原。

地貌类型主要有:构造侵蚀低山丘陵,冲洪积平原等。

北部山区出露有古生界寒武系、奥陶系和石炭系,山前平原分布大面积第四系堆积物。

1、焦作自然地理概况(一)地理位置焦作市地处北纬34°48′16″~35°29′30″,东经112°32′48″~113°39′45″之间,位于河南省西北部,北依太行,与山西省晋城市的陵川搭界,南临黄河,与郑州市的荥阳、巩义,洛阳市的孟津隔河相望,西与济源市毗邻,东与新乡市的辉县、获嘉、原阳接壤,具有承东启西、通达南北的宏观区位优势,是中原城市群“金三角”的战略支撑点和区域性中心城市。

(二)地形地貌全市的地貌特征呈现北山、中川、南滩的特点。

山区奇峰屹立,绿林缠绕,沟深谷狭,溪流潺潺。

云台山世界地质公园的五大园区皆分布于此,是焦作“梦幻山水”的杰出代表。

区内著名主峰茱萸峰、紫金顶海拔高度分别为1327米和1116.9米,是南太行中最为雄险的绿色明珠;丘陵区地势平缓,多为梯田和山前冲积扇砾石坡地,是我市退耕还林工程的主战场;平原区属太行山南麓冲击平原,平均海拔130米左右。

该区土地肥沃、林丰粮茂,是我省主要的粮食高产区;滩区地处黄沁河冲洪积扇边缘,属于太行山南麓的褶裙斜坡与黄沁河冲积扇接触地带的凹地平原,平均海拔95米,可细分为洪积冲积平原,沙丘及丘间沙地,古黄河滩地、河漫地、岗地、洼地六种微地貌类型。

该区域是我市最重要的自然湿地区域,也是防沙治沙的重点和工业原料林的主要分布区。

全市地势北高南低,高差起伏较大,海拔高度85~1300米。

东西最长处98公里,南北最宽处55公里,国土总面积4026平方公里。

其中海拔低于200米的平原约2959.5平方公里,占全市总面积的73.5%,海拔200米以上的丘陵和山区约1066.5平方公里,占26.5%。

(三)气候概况焦作市地处北温带,属暖温带大陆性季风型气候,气候温和,四季分明。

春暖干旱,夏热多雨,秋高气爽,冬冷少雪。

全年平均气温为11.4~14.9℃,1月最低,7月最高,极端最低气温-19.9℃,极端最高气温43.6℃。

焦作景观特征区域概况焦作市地处河南省西北部,黄河北畔,太行山南麓,处于华北、华东、华中通向西北的咽喉地带,地跨东经112º43'31"-113º38'35"和北纬34º49'03"-35º29'45"之间。

市境东西长102.05 公里,南北宽75.43 公里,土地总面积4000.89平方公里。

现辖山阳区、解放区、中站区、马村区四个行政区和一个高新技术经济开发区,博爱县、武陟县、修武县、温县四县和沁阳、孟州两个县级市。

东与新乡市的获嘉县、辉县市、原阳县毗邻,南隔黄河与郑州市及其所辖的荥阳县、巩义市和洛阳市的偃师县、孟津县相望,西与济源市相中国最具海外影响力城市”。

气象焦作市地处中纬度,全境属温带大陆性季风气候,日照充足,冬冷夏热、春暖秋凉,四季分明,年平均气温12.8°C-14.8°C,7月最热,月均气温为27-28°C,1月最冷,月均气温为-3-1°C。

能满足各种农作物生长焦作市处于中纬度地区,属暖温带大陆性季风型气候,四季分明,春旱多风、夏热多雨、秋高气爽、冬季少雪、年平均气温14.1-14.4℃,年平均日照时数为379.4 小时,年太阳总辐射量为116.93 千卡/平方厘米,年活动积温在4500℃-4900℃,光热资源充足,年平均降水量600-700 毫米,无霜期200 天,能满足多种农作物生长的需要。

焦作市区环境空气优良天数319天,二氧化硫、化学需氧量累计减排率分别为38.19%和15.46%,采煤沉陷区、矿山生态治理恢复面积累计12平方公里。

另外,焦作市作为南水北调中线工程唯一穿越中心城区的城市,未来将为城市中心地带增加50余万平方米的水域面积和180余万平方米的绿地。

地形地貌:在焦作北部太行山南麓分布着约500平方公里的山前岗地和砾石倾斜平地,地质坚硬稳固,地层耐力巨大,且近邻矿点、水源、交通干线和城镇,是极为理想的工业用地,同时也非常适宜建造高层建筑。

1、自然地理概况(一)地理位置市地处北纬34°48′16″~35°29′30″,东经112°32′48″~113°39′45″之间,位于省西北部,北依太行,与省市的陵川搭界,南临黄河,与市的荥阳、巩义,市的孟津隔河相望,西与济源市毗邻,东与市的、获嘉、原阳接壤,具有承东启西、通达南北的宏观区位优势,是中原城市群“金三角”的战略支撑点和区域性中心城市。

(二)地形地貌全市的地貌特征呈现北山、中川、南滩的特点。

山区奇峰屹立,绿林缠绕,沟深谷狭,溪流潺潺。

云台山世界地质公园的五大园区皆分布于此,是“梦幻山水”的杰出代表。

区著名主峰茱萸峰、紫金顶海拔高度分别为1327米和1116.9米,是南太行中最为雄险的绿色明珠;丘陵区地势平缓,多为梯田和山前冲积扇砾石坡地,是我市退耕还林工程的主战场;平原区属太行山南麓冲击平原,平均海拔130米左右。

该区土地肥沃、林丰粮茂,是我省主要的粮食高产区;滩区地处黄沁河冲洪积扇边缘,属于太行山南麓的褶裙斜坡与黄沁河冲积扇接触地带的凹地平原,平均海拔95米,可细分为洪积冲积平原,沙丘及丘间沙地,古黄河滩地、河漫地、岗地、洼地六种微地貌类型。

该区域是我市最重要的自然湿地区域,也是防沙治沙的重点和工业原料林的主要分布区。

全市地势北高南低,高差起伏较大,海拔高度85~1300米。

东西最长处98公里,南北最宽处55公里,国土总面积4026平方公里。

其中海拔低于200米的平原约2959.5平方公里,占全市总面积的73.5%,海拔200米以上的丘陵和山区约1066.5平方公里,占26.5%。

(三)气候概况市地处北温带,属暖温带大陆性季风型气候,气候温和,四季分明。

春暖干旱,夏热多雨,秋高气爽,冬冷少雪。

全年平均气温为11.4~14.9℃,1月最低,7月最高,极端最低气温-19.9℃,极端最高气温43.6℃。

有效积温4633~4974℃,无霜期219~231天,年均日照时数2484小时。

焦作绿地系统的调查分析一焦作地区概况焦作市位于河南省西北部,地处于东经112°33ˊ40"—113°38ˊ42",北纬34°48ˊ55"—35°29ˊ59"。

北临太行山,南接黄河。

地势北高南低地形变化大,地貌类型分为山地、丘陵、平原和河滩4部分。

焦作属于温带大陆性气候,年平均气温14.4 ℃,年平均日照2200~2400h,平均年降水量为644.3mm。

焦作是一个以煤炭为主的能源工业城市,现直辖解放区、中站区、山阳区、高新区、马村区5个辖区.城区面积69.7km²,城市人口79.8万。

焦作属华北植物系落叶植被区,有木本植物143科875种,草本植物69科459种,乔木灌木、草本遍布丘陵平原以及河谷地带,目前城市绿地覆盖率41.2%,绿地率36.3%,人均公共绿地面积8.81m².本次取焦作市区普济路北环路东环路和南海路围合的矩形区域内对焦作地区的绿地系统进行调查分析。

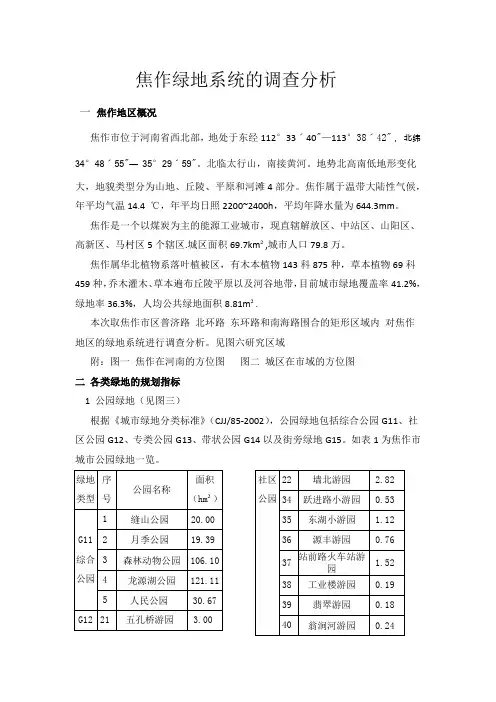

见图六研究区域附:图一焦作在河南的方位图图二城区在市域的方位图二各类绿地的规划指标1 公园绿地(见图三)根据《城市绿地分类标准》(CJJ/85-2002),公园绿地包括综合公园G11、社区公园G12、专类公园G13、带状公园G14以及街旁绿地G15。

如表1为焦作市城市公园绿地一览。

公园介绍① 人民公园 人民公园占地28公顷,拥有灌木120多种,3万余株,草坪绿地17万平方米,草花30余种20万株。

广场10个15000平方米,水面面积6440平方米。

见图四② 月季公园 占地16.2公顷,其中硬化道路和小广场2.04公顷水体2.2公顷,绿地面积11.94公顷。

绿化覆盖率98%。

现有职务130余种,乔灌木130余种,96273株,草坪以及地被植物58456平方米。

见图四③雕塑公园 3.54公顷,绿地面积29363.4平方米。

草坪地被植物9640平方米,绿带1884平方米,花灌木18064株,绿地率83%。

焦作地区地质概况1、焦作自然地理概况(一)地理位置焦作市地处北纬34°48′16″~35°29′30″,东经112°32′48″~113°39′45″之间,位于河南省西北部,北依太行,与山西省晋城市得陵川搭界,南临黄河,与郑州市得荥阳、巩义,洛阳市得孟津隔河相望,西与济源市毗邻,东与新乡市得辉县、获嘉、原阳接壤,具有承东启西、通达南北得宏观区位优势,就是中原城市群“金三角”得战略支撑点与区域性中心城市。

(二)地形地貌全市得地貌特征呈现北山、中川、南滩得特点。

山区奇峰屹立,绿林缠绕,沟深谷狭,溪流潺潺。

云台山世界地质公园得五大园区皆分布于此,就是焦作“梦幻山水”得杰出代表。

区内著名主峰茱萸峰、紫金顶海拔高度分别为1327米与1116、9米,就是南太行中最为雄险得绿色明珠;丘陵区地势平缓,多为梯田与山前冲积扇砾石坡地,就是我市退耕还林工程得主战场;平原区属太行山南麓冲击平原,平均海拔130米左右。

该区土地肥沃、林丰粮茂,就是我省主要得粮食高产区;滩区地处黄沁河冲洪积扇边缘,属于太行山南麓得褶裙斜坡与黄沁河冲积扇接触地带得凹地平原,平均海拔95米,可细分为洪积冲积平原,沙丘及丘间沙地,古黄河滩地、河漫地、岗地、洼地六种微地貌类型。

该区域就是我市最重要得自然湿地区域,也就是防沙治沙得重点与工业原料林得主要分布区。

全市地势北高南低,高差起伏较大,海拔高度85~1300米。

东西最长处98公里,南北最宽处55公里,国土总面积4026平方公里。

其中海拔低于200米得平原约2959、5平方公里,占全市总面积得73、5%,海拔200米以上得丘陵与山区约1066、5平方公里,占26、5%。

(三)气候概况焦作市地处北温带,属暖温带大陆性季风型气候,气候温与,四季分明。

春暖干旱,夏热多雨,秋高气爽,冬冷少雪。

全年平均气温为11、4~14、9℃,1月最低,7月最高,极端最低气温-19、9℃,极端最高气温43、6℃。

河南省焦作煤田块村营煤矿区水工环地质分析与评价矿区总体为一向西南倾伏的单斜构造形态,局部发育着次一级褶曲,地层倾角一般6~8°。

煤层赋存南部较深,北部较浅。

解释组合断层11条,主要方向为近东西和北东方向,区内主要可采煤层为二1煤和一2煤层。

本区断裂构造较发育,且皆为正断层基本上近平行展布,均为导水断层。

南云门断层为区域性导水大断裂,为本区西北部的供水边界和主要来水方向。

二1煤顶板砂岩类岩石力学强度为软弱-半坚硬的,完整性为为较完整-完整,泥岩、粉砂岩类岩石力学强度为软弱的,在断层发育处、基岩保留厚度小于30m的部位,岩石原生结构遭到破坏,裂隙较发育,力学强度降低,容易造成冒顶及片帮,需在采掘生产中加以注意。

标签:焦作煤田东部煤层顶底板水工环地质1矿区自然地理经济概况矿区位于焦作煤田东部,太行山南麓,跨三个行政辖区(凤泉区、辉县和新乡县),面积56.54km2。

东距新乡市约10km,南距郑州市约70km,区内有晋新高速东西穿过,乡村公路纵横交错,交通十分方便。

矿区属于太行山山前平原,主要由坡积、洪积和冲积扇裙组成,地面海拔标高70~8m。

区内河流主要有共产主义渠,引进的黄河水系,径流资源丰富,成为煤矿的主要充水水源,另外,为满足农业灌溉需要,还兴修了纵横交错的各种干渠。

区内矿产资源丰富,煤炭可采储量20亿吨。

初步形成了煤炭、电力、耐火材料、冶金、机械、化工等工业生产体系。

2 水文地质特征2.1矿区水文地质条件(1)地质概况矿区断裂构造较发育,且皆为正断层基本上近平行展布,均为导水断层。

南云门断层为区域性导水大断裂,为本区西北部的供水边界和主要来水方向。

南部峪河断层落差80~350m,使本区煤层底板灰岩含水层与新生界对接,并受区内F2、F3、F4、F5北东向断层切割,成为本区南部横向阻水纵向导水边界。

东部为灰岩隐伏露头区,并有断层切割,使得奥陶系、太原组灰岩含水层在此成为一个复杂的含水系统,从区域岩溶地下水径流趋势看,根据赵固二井L8+9灰岩含水层天然流场图,天然状态下太原组灰岩水径流方向大体为由西北向东南和东北向西南方向。

1.1.4 自然条件1.1.4.1 地形、地貌地貌属山前冲洪积倾斜平原,较为开阔,地势由北向南逐渐降低,局部有起伏。

地上现为道路、小区、村庄、厂房、铁路等。

1.1.4.2 气象、水文焦作市属暖温带大陆性季风型气候。

其特点是春旱多风、夏热多雨、秋高气爽,冬寒少雪。

受地形及区域性气候条件影响,降水由山区到平原逐渐减少。

北部山区多年平均降水量695.7mm,年最大降水量1190mm,年最小降水量421.1mm。

平原区多年平均降水量594.4mm,最大1101.7mm,最小260.3mm,月最大降水416mm,日最大降水量258mm。

降水量四季分配不均,一般多集中在七、八月份,其次为六、九月份,四个月的降水量占全年的70%以上。

焦作市规划区地处海河流域,卫河水系,区内共有6条南北向河道,从西至东依次为白马门河、普济河、群英河、瓮涧河、李河、山门河。

测区地下水为第四系孔隙潜水,埋深一般大于6m,变幅一般为1.0-2.0m。

地下水主要由大气降水补给,地表径流补给次之。

1.1.4.3地层岩性根据搜集资料场地地层自上而下分别为第四系全新统人工堆积层(Q4me)杂填土、填筑土;第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)粉质黏土、粉土、粉细砂;第四系上更新统冲洪积层(Q3al+pl)粉土、粉细砂、砾砂、角砾土等。

地层由新至老综述如下:第四系全新统人工堆积层(Q4me)杂填土、填筑土①1杂填土(Q4me):杂色,稍密,稍湿,成分主要为建筑垃圾、生活垃圾等,分布于局部表层,厚约0.5-3.0m,主要分布在小区、村庄、厂房附近,属Ⅱ级普通土。

①2填筑土(Q4me):黄褐色夹灰黄色,稍密,稍湿,以粉土为主,主要分布于既有铁路、道路、厂房,厚度约2.0-6.0m,属Ⅱ级普通土。

第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)粉质黏土、粉土、粉细砂②1粉质黏土(Q4al+pl):黄褐色夹灰褐色,软塑-可塑,干强度低,韧性低,局部夹有粉土、粉砂层,含有泥质条纹,项目区局部分布,厚度一般为5.0-8.0m,属Ⅱ级普通土。

1 、焦作自然地理概况(一)地理位置焦作市地处北纬34 ° 48 ' 1235 ° 29 ' 30东经112 ° 32 ' 4卜'113 ° 39 ' 4之'间,位于河南省西北部,北依太行,与山西省晋城市的陵川搭界,南临黄河,与郑州市的荥阳、巩义,洛阳市的孟津隔河相望,西与济源市毗邻,东与新乡市的辉县、获嘉、原阳接壤,具有承东启西、通达南北的宏观区位优势,是中原城市群“金三角”的战略支撑点和区域性中心城市。

(二)地形地貌全市的地貌特征呈现北山、中川、南滩的特点。

山区奇峰屹立,绿林缠绕,沟深谷狭,溪流潺潺。

云台山世界地质公园的五大园区皆分布于此,是焦作“梦幻山水”的杰出代表。

区内著名主峰茱萸峰、紫金顶海拔高度分别为1327 米和1116.9 米,是南太行中最为雄险的绿色明珠;丘陵区地势平缓,多为梯田和山前冲积扇砾石坡地,是我市退耕还林工程的主战场;平原区属太行山南麓冲击平原,平均海拔130 米左右。

该区土地肥沃、林丰粮茂,是我省主要的粮食高产区;滩区地处黄沁河冲洪积扇边缘,属于太行山南麓的褶裙斜坡与黄沁河冲积扇接触地带的凹地平原,平均海拔95 米,可细分为洪积冲积平原,沙丘及丘间沙地,古黄河滩地、河漫地、岗地、洼地六种微地貌类型。

该区域是我市最重要的自然湿地区域,也是防沙治沙的重点和工业原料林的主要分布区。

全市地势北高南低,高差起伏较大,海拔高度85〜1300米。

东西最长处98公里,南北最宽处55 公里,国土总面积4026 平方公里。

其中海拔低于200 米的平原约2959.5 平方公里,占全市总面积的73.5% ,海拔200 米以上的丘陵和山区约1066.5 平方公里,占26.5% 。

(三)气候概况焦作市地处北温带,属暖温带大陆性季风型气候,气候温和,四季分明。

春暖干旱,夏热多雨,秋高气爽,冬冷少雪。

全年平均气温为11.4〜14.9 C, 1月最低,7月最高,极端最低气温-19.9 C,极端最高气温43.6 C。

一、地貌焦作地处太行山脉与豫北平原的过渡地带,地势由西北向东南倾斜,由北向南渐低。

从北部山区到南部平原呈阶梯式变化,层次分明。

总的地势是北高南低,自然平均坡度为2‰。

最高处海拔1955米,最低处海拔90 米。

地面高差达1800 多米。

(一)山地。

焦作地区的山地为中山(1000 米以上)和低山(500-1000米),分布于修武北部,经焦作、博爱至沁阳西部,是太行山系的组成部分。

该区平均海拔高度在500米以上,坡向多为南坡或西南坡,坡度在20度以上。

焦作的山地地形复杂,各山岭间由峡谷相连,山势陡峻,山谷切割较深,呈"V"形,阴坡一般较陡,土层深厚。

焦作地区的主要山脉是太行山。

太行山位于焦作地区北部,西接王屋山,向东延伸至修武,走向近东西。

山势宏伟,绵延数千里,境内为其尾部,长百余公里,平均海拔1000米左右。

断裂发育,有盘谷寺断层,主要为寒武系、奥陶系、石炭系地层。

岩性以石灰岩为主,伴有页岩、煤、铁、磷、耐火粘土、大理石等,矿藏丰富。

自然植被较好,属落叶阔叶林带,林茂草密,适宜猕猴生息繁衍。

太行山系在修武境内的主要山峰有:茱萸峰,天门谷,古汉山,罗汉山,凤凰山,马鞍山,方山,五指山,云台山等。

在焦作市境内的有:桑园北岭,九里山,凤凰岭,安阳坡,皇帝坡,燕窝岭,红砂岭,中卫岭,大、小贾岭,十二会山等。

在博爱县境内的有:小北顶,旗杆谷堆,东顶峰,东领峰,盘头岭,南大岭峰,圆山峰,南坡峰,老虎掌,长岭峰,北教场峰,南教场峰,老石人,和尚山,刘岭,上岭后,孤山岭,羊岭,靳家岭等。

在沁阳境内的有云台山,紫金顶,碗子城山,三夹山,贝涧山,云阳山,悬谷山,阳落山(与济源交界处)等。

(二)丘陵。

丘陵区分布在山区外侧,是山区与平原的过渡地带,海拔高度介于150-250米之间,坡度在10-20度之间,总面积约300平方公里。

该区大部分耕地凹凸不平,呈梯田状,有众多的黄土冲沟,高低起伏,没有明显的山丘,亦可称为岗地。

1、焦作自然地理概况(一)地理位置焦作市地处北纬34°48′16″~35°29′30″,东经112°32′48″~113°39′45″之间,位于河南省西北部,北依太行,与山西省晋城市的陵川搭界,南临黄河,与郑州市的荥阳、巩义,洛阳市的孟津隔河相望,西与济源市毗邻,东与新乡市的辉县、获嘉、原阳接壤,具有承东启西、通达南北的宏观区位优势,是中原城市群“金三角”的战略支撑点和区域性中心城市。

(二)地形地貌全市的地貌特征呈现北山、中川、南滩的特点。

山区奇峰屹立,绿林缠绕,沟深谷狭,溪流潺潺。

云台山世界地质公园的五大园区皆分布于此,是焦作“梦幻山水”的杰出代表。

区内著名主峰茱萸峰、紫金顶海拔高度分别为1327米和1116.9米,是南太行中最为雄险的绿色明珠;丘陵区地势平缓,多为梯田和山前冲积扇砾石坡地,是我市退耕还林工程的主战场;平原区属太行山南麓冲击平原,平均海拔130米左右。

该区土地肥沃、林丰粮茂,是我省主要的粮食高产区;滩区地处黄沁河冲洪积扇边缘,属于太行山南麓的褶裙斜坡与黄沁河冲积扇接触地带的凹地平原,平均海拔95米,可细分为洪积冲积平原,沙丘及丘间沙地,古黄河滩地、河漫地、岗地、洼地六种微地貌类型。

该区域是我市最重要的自然湿地区域,也是防沙治沙的重点和工业原料林的主要分布区。

全市地势北高南低,高差起伏较大,海拔高度85~1300米。

东西最长处98公里,南北最宽处55公里,国土总面积4026平方公里。

其中海拔低于200米的平原约2959.5平方公里,占全市总面积的73.5%,海拔200米以上的丘陵和山区约1066.5平方公里,占26.5%。

(三)气候概况焦作市地处北温带,属暖温带大陆性季风型气候,气候温和,四季分明。

春暖干旱,夏热多雨,秋高气爽,冬冷少雪。

全年平均气温为11.4~14.9℃,1月最低,7月最高,极端最低气温-19.9℃,极端最高气温43.6℃。

有效积温4633~4974℃,无霜期219~231天,年均日照时数2484小时。

年均降水量575~641毫米,具有年际变化大、季节分配不均等特征,全年80%的降水量集中在夏秋两季的7~9月份,这种水热同步的气候特点,适宜多种树木生长。

主要气候灾害有:干旱、洪涝、大风、冰雹、干热风、沙尘暴等。

(四)水文概况总体上讲,焦作市属河流较多的地区。

境内分布的较大型河流有黄河、沁河、新、老漭河、丹河、大沙河等,还有云阳河、神仙河、瓮涧河、普济河、山门河等季节性河流,分属黄河、海河两大水系。

境内拥有群英、八一、马鞍石、顺涧湖、青天河等多座水库,基本上可以保证常年有水,广泛用于工业生产和农、林业灌溉。

焦作市地理位置得天独厚,拥有丰富的地表水和地下水资源,可开发利用的水资源总量为21.65亿m3。

其中,地表水和浅层地下水8.1亿m3,岩溶水2.55亿m3,过境水3.0亿m3,省分配焦作市的引黄指标8.0亿m3,南水北调中线工程实施后,每年可为焦作提供2.82亿m3的用水指标。

目前,引黄水量较少,总量空间较大,黄河小浪底水库的建成,为黄河在枯水期不断流提供了有力保障,在时间分布上也较均衡。

这些条件为我市的工农业发展提供了有力的水资源保障。

惊世创意焦作"缝山",以大胆的艺术想象警示人们:人类过去的无序采石带给地球"身体"的伤害。

作为创意的一部分,焦作市"缝山公园"内雕塑有一枚巨大的医用"手术针",用不锈钢制作,高约20米,重10吨,最粗直径80厘米,是焦作市"缝山公园"标志性雕塑,呈弯月状矗立在河南省焦作市区北不远处的凤凰山顶。

研究1.2 地层本区出露有太古界、元古界震旦系、下古生界寒武系和奥陶系、上古生界石炭—二叠系、中生界三迭系、新生界第三系和第四系。

由老至新分述如下:太古界(A r):出露于山区峪河口、薄壁一带,主要岩性为中等程度变质作用形成的片麻岩和混合岩,厚度大于1000m。

震旦系(Z):分布于山区马鞍石水库一带,与下伏太古界呈角度不整合接触。

主要岩性为浅红、紫红色石英状砂岩,厚度100—500m。

寒武系(E):出露于丹河、峪河等深切河谷中,与下伏震旦系地层平行不整合接触。

总厚度300—500m。

分下中上三统。

下统主要为泥灰岩、泥质灰岩、砖红色页岩和砂岩,中统下部为紫红色页岩、砂岩,中上部为深灰色亮晶灰岩、白云岩,上统是中厚层状结晶白云岩。

奥陶系(O):山区广泛出露于地表,山前倾斜平原区则隐伏于石岩—二叠系地层之下,与下伏寒武系地层呈整合接触。

总厚度500m,分中统、下统。

下统出露于深切河谷两岸,岩性为青灰色细白云岩和硅质条带或硅质团块白云岩。

中统广泛分布于山区,山前倾斜平原区除局部埋藏于新生界地层之下外,大部分埋藏于在石炭系地层之下。

是一套碳酸盐岩地层,厚度约400m。

岩性主要是黑色、灰色厚层状灰岩、白云质灰岩和泥灰岩。

石炭系(C):山区零星出露,山前平原区则隐伏于新生界地层之下,是一套由灰岩、泥岩、页岩组成的海陆交互相沉积,含煤数层。

厚70—90m二叠系(P):隐伏于山前平原之下。

岩性为砂岩、页岩互层,可采煤层。

厚度为70—120m。

三迭系(T):未出露。

据钻孔揭露,岩性为砂岩、页岩,夹煤层。

第三系(R):未出露。

据钻孔资料,下部为砾岩、泥岩、砂岩、灰岩互层,上部是粘土、砂砾石互层。

第四系(Q):主要分布于山前冲洪积平原区,分中更新统、上更新统和全新统。

中更新统(Q al—pl2):零星分布于近山前地带。

上部为坡洪积成因的粉质粘土和粉土,含碎石及钙质结核;下部为松散卵砾石、含砾粘土和粉质粘土等。

厚20—88m。

上更新统(Q3al—pl):广泛分布于山前倾斜平原上。

由冲洪积黄土状粉土、粉质粘土、砂及砂砾石组成,厚5—60m。

粉土、粉质粘土中富含钙质结核和小砾石,局部有钙质结核层,柱状节理和大裂隙发育。

全新统(Q al4):分布于南部黄河和沁河冲积平原上,由浅黄色粉土及砂层组成。

厚10—40m。

1.3 区域构造本区广泛发育了燕山运动以来形成的各种构造形迹,断裂构造尤为发育,多为高角度正断层。

受断裂构造控制,区内地层形成由北向南呈阶梯状下降的单斜式构造形式,倾角为10°—20°。

区内东西向构造主要有凤凰岭断层和盘古寺—新乡断裂(焦作段称朱村断层),凤凰岭断裂,大高村东(称董村断裂);北东向断层有九里山断层、马坊泉断层和薄壁断层,三下九号井断层、王封断层、三号井断层、两仓上断层等,这些北东向断层将焦作西部地层切割成地垒和地堑断块,将焦作东部的地层切割成南升北降的阶梯状断块。

1.4 新构造活动本区新构造活动比较活跃,主要表现形式有:(1)差异性升降运动,即山区强烈上升,平原区不断下降。

基岩山区由于强烈上升,基岩裸露,沟谷深切,山坡陡峭,河床堆积物很少,河谷断面多呈“V”字型。

平原区由于长期下降,相继沉积了中更新统、上更新统,其中上更新统厚度就达500—700m,最厚达1000m以上。

现代的地壳变形资料表明,不均匀升降活动仍在继续。

(2)老构造继承性活动。

晚近期以来,在新地应力场作用下,区内一些断裂如凤凰岭断层、盘古寺—新乡断层、薄壁断层、九里山断层等均继承性活动或复合性活动,物探、地震、卫星照片等方面的资料均明显地显示出断层活动迹象。

(3)地震活动比较频繁。

2.实测地层缝山针公园石炭系太原组实测地层:总厚973.6cm9.灰白色薄层状泥岩。

210cm8.深灰色薄层状灰岩。

15cm 7.灰白色薄层状泥岩。

150cm 6.浅灰色厚层状灰岩,可见块状层理,发育大量的生物碎屑化石:有蜓,珊瑚等。

72cm 5.灰白色薄层状泥岩。

246.6cm 4.灰色厚层状中粒石英砂岩,块状层理。

40cm 3.浅灰色中-厚层状白云质灰岩,含燧石结核,可见大量的生物碎屑:蜓,珊瑚等。

80cm 2.灰白色薄层状泥岩。

10cm 1.浅灰色薄-中厚层状生物碎屑灰岩,层理不明显,可见大量的蜓,海百合茎化石。

150cm 与下覆石炭系本溪组砂岩和铝土质泥岩整合接触。

3.沉积构造特征在缝山针太原组灰岩地层中,普遍发育块状层理或生物扰动构造。

块状层理又称均匀层理或无层理,它是一种呈现大致均匀外貌,甚至用仪器也辨认不出纹理或内部物质排列的一种沉积构造。

它的形成大致有3种成因:①由未经分选的沉积颗粒杂乱分布沉积而成,没有任何明显的沉积构造,②由沉积物非常迅速沉积或者高密度悬移物质快速沉积形成,③因生物的强烈扰动破坏原生层理(对于碳酸岩沉积而言,此成因可单独成为一种沉积构造——生物扰动构造),④也可能是在成岩压实作用过程中,沉积物中大量的水及气泡向上运动,完全破坏了原层理而成。

综合分析,在太原组灰岩地层中形成的块状层理或生物扰动构造,与蜓、珊瑚、海百合等生物活动有关。

灰岩中珊瑚、海百合茎几乎都以碎屑形式出现,这很好地说明了成岩水动力条件较强。

4.生物特征在缝山针太原组灰岩地层中,发育大量的海相生物实体化石,主要有蜓、珊瑚、海百合茎。

系由一套正常沉积和风暴沉积组成.以风暴沉积占优势、太原组灰岩中风暴沉积特征性序列主要为风暴期沉积和风暴问隙期沉积。

风暴沉积以显示jE粒序的滞积层和纹理层为#特征.风暴间隙期沉积以均质细粒沉积和牛物活动痕迹作为其识g1标志、蜓粪化石以完整或破坏的个体构成基底滞积层。

正粒序层.纹理层的生物颗粒风暴间隙期沉积和正常沉积巾.蜒多以完整构个体赋存于灰岩中。

由于不断受风暴流的影响.鞋必须具备适应环境的外·形特征和内部构造。

根据太原组鞋类形态及轴率统计,可划分为透镜形、球形或近球形,厚纺锤形,纺锤形,长纺锤形,状等右种形态。

以长纺锤形和长拄状的个体为主(见表1焦作地区太原组鞋类主要属种的形态及轴率)。

从现代沉积学的观点来看.完整的蜒类个体可作为碳酸盐岩颗粒进行研究。

水体内的颗粒的形态必须与水动力条件相适应,绝大多数的蜒在水体下用伪足移动或爬行。

因此它的形态必须要与水动力条件相适应。

作为单颗粒生物体的蜓在流水中的稳定程度取决于力矩(G-b)与移动力矩(F、a)之比。

当物体幕量一定时。

它的稳定程度与所受的阻力成反比,而与它的扁率(b,a) 成正比球体受力最大。

而扁率最小,故稳定性最差。

长往状、长纺锤状体受力最小。

而扁率最大、昕以稳定性晟高,因而球形鲢多集中于弱水动力条件的环境.长柱状、长纺锤形的照能适应强水动力条件。

这便是焦作太原皇}I的鲢粪为什么会以长纺锤形和长拄状个体为主的原因。

5.沉积环境分析及演化。