管理学原理学习情境二

- 格式:ppt

- 大小:2.28 MB

- 文档页数:50

管理学原理名词解释与简答题一、名词解释1.管理:就是通过的计划、组织、领导和控制,协调以人为中心的组织资源与职能活动,以有效实现组织目标的过程。

2.计划:(1)从广义上看,计划是指计划、规划、战略、决策、政策;(2)从狭义上看,计划是指收集信息,预测未来,确定目标,明确方案实施的目标,规定方案实施的时间、地点的一个过程。

3.效力:即组织效力,是指组织实现其目标的能力或实现其目标的程度。

4.效率:即组织效率,是指组织在实现其目标的过程中满足其成员个人目标的能力和程度。

5.跳板原则:又称法约尔跳板原则,由法约尔提出。

(1)在一定条件下,允许跨越权力线而直接进行的横向沟通,可以克服由于统一指挥而产生的信息传递延误;(2)若两者无法协调,再报告上级,由上级协调(即越级上报)。

这一情况下称作管理过程中的跳板法则。

6.管理幅度:管理幅度亦称管理跨度或管理宽度,是指一个主管所能直接有效地管理下级的人数。

(管理幅度实际上反映着一位主管人员直接控制和协调的业务活动量的多少)7.效价:是指一个人对某项工作及其结果(可实现的目标)能够给自己带来满足程度的评价,即对工作目标有用性(价值)的评价,效价反映个人对某一成果或奖酬的重视与渴望程度。

8.组织:从广义上说,组织是指由诸多要素按照一定方式相互联系起来的系统。

从狭义上说,组织就是指人们为实现一定的目标,互相协作结合而成的集体或团体,如党团组织、工会组织、企业、军事组织等等。

狭义的组织专门指人群而言,运用于社会管理之中。

在现代社会生活中.组织是人们按照一定的目的、任务和形式编制起来的社会集团,组织不仅是社会的细胞、社会的基本单元,而且可以说是社会的基础。

9.领导:是领导者为实现组织的目标而运用权利向其下属施加影响力的一种行为或行为过程。

领导工作包括五个必不可少的要素,领导者、被领导者、作用对象(即客观环境)、职权和领导行为。

10.沟通:就是信息交流,是指将某一信息或意思传递给客体或对象,以期取得客体做出相反应效果的过程。

《管理学原理》教案一、课程概述《管理学原理》是一门介绍管理学基本理论和实践的课程。

通过本课程,学生将理解并掌握管理学的基本概念、原理和方法,培养管理思维和实践能力,为未来的职业发展打下坚实的基础。

本教案将按照以下几个模块进行讲解。

二、课程目标1. 了解管理学的定义、发展历程和基本概念;2. 熟悉管理学的核心理论和研究方法;3. 掌握常见的管理功能和技能;4. 培养创新、沟通和团队合作能力;5. 培养良好的领导和决策能力。

三、教学内容和进度安排本课程将分为以下几个模块进行教学。

模块一:管理学概述1. 管理学的定义和研究对象;2. 管理学的发展历程;3. 管理学的基本概念和理论框架。

模块二:组织与管理环境1. 组织的概念和特点;2. 组织的类型和结构;3. 环境分析和管理。

模块三:管理过程与决策1. 管理的基本过程;2. 决策的基本概念和步骤;3. 决策模型和方法。

模块四:领导与团队管理1. 领导的概念和特点;2. 领导力的发展和评估;3. 团队的组建与管理。

模块五:沟通与冲突管理1. 沟通的重要性和基本原则;2. 冲突的概念和分类;3. 冲突解决和管理技巧。

模块六:创新与变革管理1. 创新的概念和价值;2. 创新管理的基本原则和方法;3. 变革管理的挑战和策略。

四、教学方法1. 理论讲授:通过讲解案例分析、理论解读等方式,向学生传授管理学的基本理论和概念。

2. 小组讨论:组织学生进行小组讨论,分享彼此的观点和思考,培养团队合作和沟通能力。

3. 案例分析:通过分析真实案例,引导学生运用所学知识解决实际管理问题,培养学生的解决问题的能力。

4. 情景模拟:通过角色扮演和模拟实际管理情境,让学生亲身体验管理过程中的挑战和决策。

五、教学评估方式1. 课堂参与:学生积极参与课堂讨论和活动的情况;2. 个人报告:学生撰写关于某一管理理论或方法的个人报告;3. 团队项目:学生组成小组,针对某一管理问题进行调研和解决方案提出;4. 期末考试:对学生全面掌握管理学原理的能力进行考核。

管理学原理讲义范文管理学原理是指一套关于管理活动的基本原理和方法,它是指导和规范管理活动的理论体系。

它涉及到管理的各个方面,包括决策、组织、计划、领导、控制等等。

下面将从管理学原理的基本理论、管理学原理的应用以及管理学原理的发展等角度进行论述。

管理学原理的基本理论包括管理的基本概念、管理的基本原则、管理的基本职能等。

管理的基本概念指的是对管理的定义和内涵进行解释,它是管理学的基石。

管理的基本原则是指管理活动应当遵循的一些基本规律,例如适应性原则、系统性原则、可操作性原则等。

管理的基本职能是指管理者需要履行的职责,包括规划、组织、领导和控制等职能。

管理学原理的应用主要指的是在实际管理活动中如何运用管理学原理来进行管理。

在实际管理活动中,管理者需要根据具体情况灵活应用管理学原理,并且需要与员工进行有效的沟通和协作。

例如,在制定组织计划时,管理者可以运用目标管理理论来确定明确的目标,并且制定相应的计划和措施。

在领导员工时,管理者可以运用领导理论来培养和激励员工,以提高工作效率和员工满意度。

管理学原理的发展是指管理学原理的理论发展和演变。

管理学原理作为一门学科,经历了多次演变和发展。

从传统的科学管理理论到现代的人际关系学和系统管理学等,管理学原理不断丰富和完善。

例如,福特的流水线生产模式和泰勒的科学管理方法是科学管理理论的代表,强调工作分工、标准化和效率等概念。

而人际关系学强调组织内部的人际关系对于工作绩效的影响,强调员工的参与和沟通。

系统管理学则强调组织是一个复杂的系统,要从整体角度来进行管理。

综上所述,管理学原理是关于管理活动的基本原理和方法的理论体系。

它包括管理的基本概念、管理的基本原则和管理的基本职能等内容。

在实际管理活动中,管理者需要根据具体情况来运用管理学原理,并且与员工进行有效的沟通和协作。

管理学原理经历了多次演变和发展,从科学管理理论到现代的人际关系学和系统管理学等。

对于管理者来说,了解和运用管理学原理是提高管理能力和效果的重要途径。

学习情境一质量管理认知1・质量的含义是什么?其有什么特征?答:人们通常所说的质量,往往是指物品的好坏,即产品质量。

产品质量也就是指产品本身的使用价值,即产品适合一定用途,满足人们的一定需要所具备的自然属性或特性。

广义的质量概念是指产品质量、工程(工序)质量和工作质量的总和,又称全面质量。

它是比产品质量更深刻、更全面的含义。

2.质量管理体系的要求和原则是什么?答:(一)质量管理体系的要求质量管理体系是企业为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。

企业质量管理体系的建立必须与企业的具体目标、产品、过程及生产实践相结合,因而各企业的质量管理体系不会完全一致。

但在建立质量管理体系方面,不同企业都会满足建立企业质量管理体系的基本要求。

(1)质量管理体系是企业成功发展的保证。

(2)质量管理体系要满足顾客和企业双方的需要与期望。

(3)质量管理体系应在考虑顾客和企业双方利益、成本和风险的基础上实现质量最优化。

(二)质量管理体系的原则质量管理体系建立的成功与否会直接地影响企业产品质量的好坏,也会关系企业的各项目标能否实现。

虽然不同企业的质量管理体系各不相同,但是不同的质量管理体系之间存在着共同的原则,具体表现在以下几个方面。

1)领导作用2)以顾客为关注焦点3)过程方法4)全员参与5)管理的系统方法6.基于事实的决策方法7)持续改进8)与供方互利的关系3.IS09000族系列标准的结构是怎样的?答:ISO 9000族标准的结构类别内容核心标准ISO 9000: 2005质量管理体系基础和术语ISO 9001: 2008质量管理体系——要求ISO 9004: 2009质量管理体系业绩改进指南ISO 19011: 2002质量和(或)环境管理体系审核指南其他标准ISO 10012: 2003测量管理体系ISO 10019:2005质量管理体系咨询师选择和使用指南技术报告或技术规范或技术协议ISO/TS 10005质量计划指南ISO/TS 10006项目质量管理指南ISO/TS 10007技术状态管理指南ISO/TR 10014质量经济性管理指南ISO/TR 10013质量管理体系文件ISO/TR 10017ISO 9001: 2000 中统计技术指南ISO/TR 10018顾客投诉技术协议(1) 2002医疗机构应用ISO 9000指南技术协议(2)教育机构应用ISO 9000指南小册子ISO/TC176根据实施ISO 9000族标准的实际需要,将陆续编写一此盲传小册子形式的出版物作为指导性文件,包括《质量管理原则》《选择和使用指南》《小型组织实施指南》等,《小型组织实施指南》已于2002年正式发布4.什么是全面质量管理?答:全面质量管理是以质量为中心,以全员参与为基础,旨在通过使顾客和所有相关方受益而达到长期成功的一种管理途径。

管理学原理名词解释与简答题一、名词解释1.管理:就是通过的计划、组织、领导和控制,协调以人为中心的组织资源与职能活动,以有效实现组织目标的过程。

2.计划:(1)从广义上看,计划是指计划、规划、战略、决策、政策;(2)从狭义上看,计划是指收集信息,预测未来,确定目标,明确方案实施的目标,规定方案实施的时间、地点的一个过程。

3.效力:即组织效力,是指组织实现其目标的能力或实现其目标的程度。

4.效率:即组织效率,是指组织在实现其目标的过程中满足其成员个人目标的能力和程度。

5.跳板原则:又称法约尔跳板原则,由法约尔提出。

(1)在一定条件下,允许跨越权力线而直接进行的横向沟通,可以克服由于统一指挥而产生的信息传递延误;(2)若两者无法协调,再报告上级,由上级协调(即越级上报)。

这一情况下称作管理过程中的跳板法则。

6.管理幅度:管理幅度亦称管理跨度或管理宽度,是指一个主管所能直接有效地管理下级的人数。

(管理幅度实际上反映着一位主管人员直接控制和协调的业务活动量的多少)7.效价:是指一个人对某项工作及其结果(可实现的目标)能够给自己带来满足程度的评价,即对工作目标有用性(价值)的评价,效价反映个人对某一成果或奖酬的重视与渴望程度。

8.组织:从广义上说,组织是指由诸多要素按照一定方式相互联系起来的系统。

从狭义上说,组织就是指人们为实现一定的目标,互相协作结合而成的集体或团体,如党团组织、工会组织、企业、军事组织等等。

狭义的组织专门指人群而言,运用于社会管理之中。

在现代社会生活中.组织是人们按照一定的目的、任务和形式编制起来的社会集团,组织不仅是社会的细胞、社会的基本单元,而且可以说是社会的基础。

9.领导:是领导者为实现组织的目标而运用权利向其下属施加影响力的一种行为或行为过程。

领导工作包括五个必不可少的要素,领导者、被领导者、作用对象(即客观环境)、职权和领导行为。

10.沟通:就是信息交流,是指将某一信息或意思传递给客体或对象,以期取得客体做出相反应效果的过程。

《管理学原理》讲义主讲:张伟广西工学院管理系第一章、管理与管理学学习目的学完本章后,你应该掌握:1. 定义管理2. 区分效率与效果3. 明确管理的特征、性质4. 确定管理者扮演的角色5. 认识管理的科学性与艺术性6. 了解管理学的特点与研究内容本章提要管理的概念和特征管理的二重性管理的科学性与艺术性管理学的特点与内容典型案例分析一、管理的概念㈠、管理的定义管理活动自古即有,但什么是“管理”,从不同的角度出发,可以有不同的理解。

从字面上看,管理有“管辖”、“处理”、“管人”、“理事”等意,即对一定范围的人员及事务进行安排和处理。

但是这种字面的解释是没有严格地表达出管理本身所具有的完整含义的。

能够全面概括“管理”这个概念的内涵和外延的定义是:管理是指一定组织中的管理者,通过实施计划、组织、人员配备、指导与领导、控制、创新等职能来协调他人的活动,使别人同自己一起实现既定目标的活动过程。

㈡、管理的基本特征为了更全面地理解管理的概念,理解管理学研究的特点、范围和内容,我们还可以从以下几方面来进一步把握管理的一些基本特征。

1、管理是一种社会现象或文化现象。

只要有人类社会存在,就会有管理存在。

从科学的定义上讲,存在管理必须具备两个必要条件,缺一不可。

(1) 必须是两个人以上的集体活动,包括生产的、行政的……等活动。

(2) 有一致认可的、自觉的目标。

2、管理的“载体”——组织管理活动在人类现实的社会生活中广泛存在,而管理总是存在于一定的组织之中。

正因为我们这个现实世界中普遍存在着组织,管理也才存在和有必要。

两个或两个以上的人组成的,为一定目标而进行协作活动的集体就形成了组织:“许多人在同一生产过程中,或在不同的但互相联系的生产过程中,有计划地一起协同劳动,这种劳动形式叫做协作。

”有效的协作需要有组织,需要在组织中实施管理。

社会生活中各种组织的具体形式虽因其社会功能的不同而会有差异,但构成组织的基本要素是相同的。

管理学原理教案一、课程概述本课程旨在为学习者提供管理学的基本概念、原理和方法,帮助学习者理解管理工作的本质和特点,掌握管理的基本技能,培养学习者具备分析和解决实际管理问题的能力。

通过本课程的学习,学习者将能够对组织管理有更深入的认识,提高自身的管理素养,为未来的职业发展奠定基础。

二、教学目标1.理解管理学的基本概念、原理和方法,掌握管理工作的基本技能。

2.分析和解决实际管理问题的能力,提高管理素养。

3.培养学习者具备创新精神和团队协作能力。

4.提高学习者的沟通与协调能力,提升人际关系处理技巧。

5.培养学习者的领导力,使其能够在组织中发挥积极作用。

三、教学内容1.管理概述:介绍管理的定义、特性、职能和基本原理,使学习者对管理有一个全面的认识。

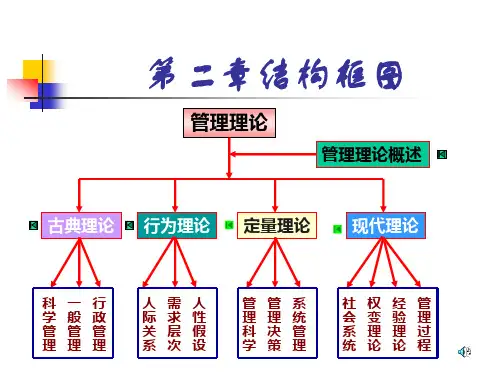

2.管理理论:讲解古典管理理论、行为科学理论、现代管理理论等,帮助学习者了解管理理论的发展脉络。

3.计划与决策:介绍计划的类型、方法和决策过程,培养学习者制定和实施计划、进行有效决策的能力。

4.组织设计:讲解组织结构、组织文化、人力资源管理等内容,使学习者掌握组织设计和优化技巧。

5.领导与激励:分析领导理论、领导风格、激励方法等,培养学习者的领导力和团队激励能力。

6.控制与沟通:介绍控制过程、沟通技巧、协调方法等,提高学习者控制和沟通能力。

7.创新管理:讲解创新理念、创新方法、创新组织等,培养学习者的创新精神和创新能力。

8.企业战略管理:分析企业战略的制定、实施和评估过程,帮助学习者掌握企业战略管理技巧。

四、教学方法1.讲授法:教师通过讲解、分析、总结等方式,传授管理学的基本知识和理论。

2.案例分析法:结合实际案例,引导学习者分析和解决管理问题,提高实际操作能力。

3.小组讨论法:分组讨论,培养学习者的团队协作能力和沟通技巧。

4.角色扮演法:模拟实际管理场景,让学习者扮演不同角色,提高管理技能。

5.实践操作法:组织学习者进行实地考察、实习等实践活动,增强学习者的实践能力。

《管理学原理》教学案例及分析一、领导类1.「案例一」什么是有效的领导在一个管理经验交流会上,有二个厂的厂长分别论述了他们各自对如何进行有效管理的看法。

甲厂长认为,企业首要的资产是员工,只有员工们都把企业当成自己的家,都把个人的命运与企业的命运紧密联系在一起,才能充分发挥他们的智慧和力量为企业服务。

因此,管理者有什么问题,都应该与员工们商量解决;平时要十分注重对员工需求的分析,有针对性地给员工提供学习、娱乐的机会和条件;每月的黑板报上应公布出当月过生日的员工的姓名,并祝他们生日快乐;如果哪位员工生儿育女了,厂里应派车接送,厂长应亲自送上贺礼。

在甲厂长厂里,员工们都普遍地把企业当作自己的家,全心全意地为企业服务,工厂日益兴旺发达。

乙厂长则认为,只有实行严格的管理才能保证实现企业目标所必须开展的各项活动的顺利进行。

因此,企业要制定严格的规章制度和岗位责任制,建立严格的控制体系;注重上岗培训;实行计件工资制等。

在乙厂长厂里,员工们都非常注意遵守规章制度,努力工作以完成任务,工厂发展迅速。

「问题」1.从管理学理论看,甲、乙两位厂长对员工本性的认识可以各自归为哪种人性基本假设?试简述其理论含义。

2.你如何评价这两位厂长的领导方式?为什么?试运用管理学相关理论作出你的分析。

「分析」1.甲厂长信奉Y人性假设,乙厂长信奉X人性假设。

并阐述各自的理论含义。

2.用领导权变理论进行分析。

第一,权变理论认为,领导是在一定环境条件下通过与被领导者的交叉作用去实现某一特定目标的一种动态过程。

领导的有效行为应随着被领导者的特点和环境的变化而变化,权变理论因此也叫情境理论。

因此,没有一种领导方式对所有的情况都是有效的,没有一成不变的、普遍适用的“最好的”管理理论和方法,领导者做什么,怎样做完全取决于当时的既定情况。

一切要以实践、地点、条件为转移,这便是领导的权变理论的实质。

第二,甲和乙的领导方式应该同时执行是最好的,因为管理是一门艺术,没有万能的领导方法,对于两位厂长的领导方法来说,企业得到了发展他们就是成功的。