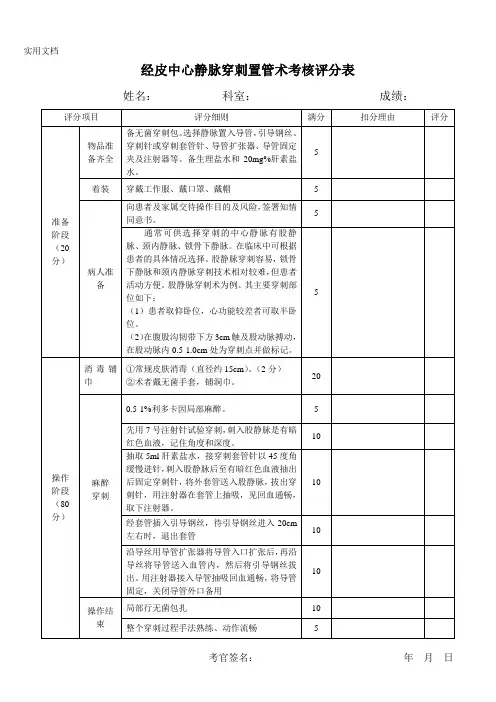

经皮中心静脉导管放置术

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:4

中心静脉置管术的名词解释中心静脉置管术是一种常见的医学操作,用于在重症患者身上建立通路,以便输液、输血、监测中心静脉压力或给予营养支持等治疗手段。

它通过在大血管中放置一根细长的导管,使医生可以更准确、高效地进行治疗。

中心静脉指的是身体中位置较集中的静脉,通常是上腔静脉或锁骨下静脉。

与之相对的是“外周静脉”,是指位于四肢以及头颈部的静脉。

中心静脉置管术旨在将这个导管放入中心静脉中,以便进行静脉治疗。

置管手术通常是由有经验的医生或护士执行的。

在手术前需要准备好所需的器械和药物,并给患者足够的镇静、止痛药物。

一般来说,置管的导管分为短期和长期两种。

短期导管包括中心静脉插管、维持导管和多腔导管等。

长期导管则包括经皮颈内静脉导管和经皮颈锁骨下静脉导管等。

在进行中心静脉置管术时,医生会麻醉局部皮肤以减轻患者的痛苦。

通常情况下,医生会选择颈内静脉、锁骨下静脉或股静脉等靠近心脏的静脉进行穿刺。

穿刺后,医生会使用引导针将导管插入静脉,并通过逐渐推进和适时的放血验血来确认导管是否位于正确的位置。

中心静脉置管术的安全性和效果受到多个因素的影响。

首先,医生的经验和技术对手术的成功至关重要。

仔细的术前准备和术中操作规范也是确保术后顺利的关键。

此外,患者的身体状况、血管结构和手术部位也会影响到手术结果。

虽然中心静脉置管术在临床上被广泛使用,但并不是所有患者都适合进行此项手术。

患有出血倾向、静脉不成熟以及存在感染等并发症的患者通常需要避免中心静脉置管术。

在决定是否进行手术时,医生会根据患者的具体情况进行综合评估,并与患者及其家属进行充分的沟通。

中心静脉置管术在临床实践中具有广泛应用价值。

它可以为危重患者提供有效的治疗措施,并提高治疗效果。

然而,在进行该项手术时,医生必须时刻保持警惕,注意减少并发症的发生。

术后的观察和护理也是十分重要的,以确保患者的安全和康复。

总之,中心静脉置管术是一项常见的医疗操作,用于为患者建立静脉通路,以便进行输液、输血和监测等治疗方式。

PICC置管术的操作流程PICC(经皮经静脉中心导管)是一种通过经皮静脉通道,将导管插入靠近心脏的大血管中。

它被广泛应用于长期静脉通路需要的患者,包括需要静脉营养支持、化疗药物输注或需要经常监测中心静脉压力的患者。

下面是PICC置管术的详细操作流程:1.组织准备:-准备所需的器械和材料,如手套、面罩、消毒剂、导丝、压力袋、导管等。

-与患者沟通,解释术前准备和过程。

获得患者的知情同意,并确保其合作度高,并没有禁忌症。

-安排患者处于平卧位,头稍微低垂,以减少空气栓塞的风险。

-对患者的手臂进行清洁和消毒,禁忌症(如皮肤感染,皮疹等)进行评估。

2.静脉通道选择:-根据患者的具体情况选择适当的静脉通路。

常用的通路为上肢的肘下静脉,其他通路包括头、颈和下肢的静脉。

-根据患者需要、个体情况、导管材料和位置的可行性等因素进行综合评估。

3.准备导管:-清洁和消毒所需的导管,并切割导管的长度以适应患者管理的需要。

-按照厂家说明装配导管和附件。

4.皮肤麻醉:-使用局部麻醉药物,如利多卡因,以减少患者的不适和疼痛。

-在导管插入点附近进行皮肤消毒,然后将导管插入皮肤下并沿静脉行进。

5.引导导管:-将导丝插入静脉中,将导丝推进到所需的位置。

此过程需要针对不同病例适应导丝的选择,可以选择直接推进或使用影像技术辅助。

-确保导丝没有折叠、卷曲或造成血管损伤。

-在导丝推进到达预定位置后,将其固定,以便在插入导管时保持导丝的位置稳定。

6.插入导管:-将切割好的导管沿导丝插入到正确的位置。

-切勿过度推力或用力插入,以避免血管破裂或其他并发症。

-在导管插入到所需深度后,从导丝上拔出导丝。

-固定导管以防止意外脱落。

7.导管位置验证:-使用X射线、超声或其他适当的影像技术,确保导管的正确位置。

这将有助于确保导管位于中心静脉而不是动脉或其他不适当位置。

-确保导管没有穿孔受损和异常弯曲。

8.制定并实施后处理计划:-与医护人员沟通,并且确保他们知道术后护理的关键事项,如导管固定、盲区预防、导管检查和更换等。

picc置管术操作流程PICC(经皮穿刺中心静脉导管)置管术是一种常见的临床操作,用于输液、输血、药物给药等治疗目的。

正确的操作流程对于提高置管术的成功率和减少并发症十分重要。

下面将详细介绍PICC置管术的操作流程。

1. 术前准备。

在进行PICC置管术前,首先需要确认患者的个人信息和医嘱,了解患者的病史、过敏史和药物使用情况。

同时,需要进行必要的检查,包括血常规、凝血功能、心电图等,以评估患者的身体状况。

准备置管所需的器械和材料,包括导管、引导钢丝、消毒剂、敷料等。

2. 术中操作。

① 患者准备,让患者取适当的体位,清洁手部和置管部位,覆盖好无菌巾。

让患者做好心理准备,解释置管术的操作流程和可能的不适感。

② 皮肤消毒,使用适当的消毒剂对置管部位进行消毒,按照规范的消毒程序进行操作,确保置管部位无菌。

③ 局部麻醉,使用局部麻醉药物麻醉置管部位,减轻患者的疼痛感。

④ 穿刺置管,进行皮肤穿刺,插入引导钢丝,通过引导钢丝逐层扩张置管通道,最终将导管置入中心静脉。

⑤ 导管固定,将导管固定在患者体表,避免导管移位和脱出。

3. 术后处理。

① 导管位置确认,通过X线或超声检查确认导管的位置是否正确。

② 导管通畅性检查,连接输液管,注射生理盐水,观察导管通畅性,排除气泡和血栓。

③ 导管固定,使用敷料固定导管,避免导管的外部移动和感染。

④ 护理宣教,对患者进行导管护理和相关并发症的宣教,让患者了解导管的使用方法和注意事项。

4. 注意事项。

在进行PICC置管术时,需要注意以下事项:① 选择合适的置管部位,避免血管曲折和血栓形成。

② 严格执行无菌操作,确保置管部位无菌。

③ 注意患者的病情和体位,做好术中的疼痛管理和心理护理。

④ 术后密切观察患者的症状和体征变化,及时处理并发症。

通过以上的详细介绍,相信大家对PICC置管术的操作流程有了更清晰的认识。

正确的操作流程和严格的操作规范,能够提高置管的成功率,减少并发症的发生,为患者的治疗和护理提供更好的保障。

picc管固定方法

固定PICC(经皮穿刺中心静脉导管)的方法包括使用透明敷料、固定带和适当的固定技巧。

首先,清洁患者的皮肤,确保周围没有

水分或污垢。

然后,将PICC导管插入患者的血管,并将其定位到正

确的位置。

接下来,使用透明敷料覆盖插入点,以保护导管并观察

插入点是否有渗血或感染。

然后,使用固定带(如胶布或专用固定带)固定PICC导管,确保它安全地贴在患者的皮肤上,并且不会移

动或滑动。

固定带的紧固程度应该适中,既要确保导管固定,又要

避免过紧造成不适或影响血液循环。

在固定PICC导管时,需要注意

避免过度张力或压力,以免导致皮肤损伤或压迫血管。

此外,定期

检查PICC导管的固定情况,并根据需要进行调整,以确保导管的稳

固和安全。

总之,固定PICC导管的方法需要综合考虑患者的具体情

况和医护人员的经验,以确保导管的安全和稳定。

picc置管后护理及注意事项PICC(经皮穿刺中心静脉导管)是一种长期留置的导管,用于输液、药物静脉输注和抽血等治疗目的。

在进行PICC置管后,患者需要接受相应的护理和注意事项,以确保导管畅通、减少感染风险,以下是相关内容:1. 术后导管固定和保护:术后应确保导管固定在正确位置,防止导管脱落或移位,一般采用透明敷料固定导管。

同时要避免导管被拉扯、挤压或受到外力刺激,导管外露部分应保持清洁干燥,避免污染。

2. 导管通畅和管路护理:每日应检查导管是否通畅,如有堵塞应及时处理。

注意导管连接处是否漏液或渗液,管路要保持干燥清洁,避免细菌感染。

定期更换导管连接器和输液管。

3. 皮肤护理:术后导管穿刺部位应保持干燥清洁,定期更换敷料,防止局部感染。

皮肤护理要注意避免潮湿和外力摩擦,避免导管在皮肤下移动。

4. 导管护理和换药:术后应定期更换导管固定敷料,保持导管处清洁,定期更换透明敷料,注意导管插入部位是否有红肿、疼痛、渗液等异常情况。

每周更换导管连接器,定期更换输液管。

5. 导管护理和管路清洁:导管每日用生理盐水冲洗管路,保持管路通畅,避免导管被血液凝结物或药物残留堵塞。

管路应保持干燥清洁,避免细菌感染。

6. 导管相关并发症的预防和处理:术后应定期观察导管插入部位是否有红肿、疼痛、渗液、发热等异常情况,及时处理导管相关并发症,如导管脱落、堵塞、感染等。

7. 导管护理和注意事项:避免导管在洗澡、游泳或泡澡时被弄湿,避免导管在运动或剧烈活动时被拉扯或挤压,避免导管被弄脏或受到外力刺激,避免导管处感染。

总之,术后PICC导管的护理和注意事项对患者的康复和治疗效果至关重要,护理人员应定期观察导管状况,保持导管通畅,避免导管感染和并发症,确保导管安全、有效使用,提高患者生活质量和治疗效果。

中心静脉穿刺置管测压技术一、基本知识中心静脉压(CVP)是衡量左右心排出回心血的能力和判断有效循环血容量的指标,现临床上已广泛应用。

主要适应于以下情况:1)体外循环下各种心血管手术2)估计术中将出现血流动力学变化较大的非体外循环手术3)严重外伤、休克以及急性循环衰竭等危重病人的抢救4)需长期高营养治疗或经静脉抗生素治疗5)研究某些麻醉药或其他治疗用药对循环系统的作用6)经静脉放置临时或永久心脏起搏器禁忌症:1)凝血机制严重障碍者避免进行锁骨下穿刺;2)局部皮肤感染者应另选穿刺部位;3)血气胸病人避免行颈内及锁骨下静脉穿刺。

并发症:血肿、气胸、心律失常、心包填塞、血胸、水胸、空气栓塞和感染。

二、基本操作指导目前多采用经皮穿刺的方法放置导管至中心静脉部位。

常用的穿刺部位有锁骨下静脉、颈内静脉,在某些特殊情况下也可用贵要静脉或股静脉。

1.锁骨下静脉锁骨下静脉是腋静脉的延续,起于第1肋的外侧缘,成人长约3~4cm。

前面是锁骨的内侧缘,在锁骨中点稍内位于锁骨与第1肋骨之间略向上向内呈弓形而稍向内下,向前跨过前斜角肌于胸锁关节处与颈内静脉汇合为无名静脉,再与内侧无名静脉汇合成上腔静脉。

通常多选用右侧锁骨下静脉作为穿刺置管用。

穿刺进路有锁骨上路和锁骨下路两种。

⑴锁骨上路病人取仰卧头低位,右肩部垫高,头偏向对侧,使锁骨上窝显露出来。

在胸锁乳突肌锁骨头的外侧缘,锁骨上缘约1.0cm处进针,针与身体正中线或与锁骨成45°角,与冠状面保持水平或稍向前15°,针尖指向胸锁关节,缓慢向前推进,且边进针边回抽,直到有暗红色血为止。

经反复测试确定在静脉腔内便可送管入静脉。

送管方法有两种:①外套管直接穿刺法:根据病人的年龄选用适当型号的外套管针(成人16~14号,儿童20~18号)直接穿刺。

当穿中静脉后再向前推进3~5mm,而后退出针芯,将注射器接在外套管上回抽有静脉血时,可缓慢旋转向前送入;如回抽无回血,可缓慢后撤同时回抽,当抽到回血时即停止后撤,经反复测试确定在静脉腔内再慢慢旋转导管向前送入。

经皮股静脉置管术1、适用范围1操作较容易,所以适合新开展经皮中心静脉置管技术的单位或术者.2卧床及全身情况较差者.3锁骨下静脉、上腔静脉血栓形成或颈内、锁骨下静脉插管有困难者.4无需长期留置导管或即插即用者.5插管后需紧急透析者.2、优缺点1优点1操作简单、安全.2适用于需紧急抢救,神志不清、不能主动配合及不能搬动的患者.2缺点1邻近外阴、肛门,易污染,感染率较高,保留时间短.2易误穿入股动脉.3导管易折,且不易固定.4下肢体活动相对受限.3、操作方法1双腔管,导管长度19~20cm.2腹股沟穿刺处常规备皮.3体位:患者仰卧位,屈膝、大腿外旋外展45°,特殊患者如心衰,不能平卧可采用半坐位.完全坐位或前倾位则不宜行股静脉置管.4穿刺点选择腹股沟韧带下2~3cm,股动脉内侧0.5~1cm处.常规消毒,戴无菌手套,铺无菌洞巾,用0.5~1%利多卡因作穿刺点局麻.5用含一定量生理盐水注射器连接穿刺针,穿刺针与皮肤冠状面呈30°~45°,针尖指向脐侧,进针过程中边进边回抽.有突破感后如见暗红色回血,说明针尖已进入静脉内.6保持穿刺针固定,由导丝口送入导丝.7导丝进入15~20cm后拔出穿刺针,将导丝留在血管内.8沿导丝将扩皮器送入皮下扩皮,如皮肤或皮下组织较紧,可以小尖刀侧切小口.9拔出扩皮器,将已预冲肝素生理盐水的导管沿导丝插入颈内静脉,导管进入后即拔出导丝,关闭静脉夹.10分别回抽导管动静脉两端观察回血是否顺畅,再于两端分别注入肝素生理盐水3~5ml,冲净残血,肝素帽封管.11用皮针与缝线将导管颈部的硅胶翼与皮肤缝合,固定导管,再以敷料覆盖包扎.4、注意事项1股静脉穿刺为有创性的治疗措施,术前应向患者及家属说明手术的必要性及可能出现的并发症等,征得同意并签字后方可进行.2如患者血管条件差,术前触摸不到股动脉,应做血管超声检查.如有条件可在超声引导下操作.3预冲导管时应注意避免混入气泡.4如定位欠清晰或术者不熟练,穿刺前可予5ml注射器探查血管5穿刺针穿入血管后如见暗红色血液,说明进入静脉的可能性大,如再推注压力小,则静脉的可能性更大.6如穿刺针误入动脉或难以确定是否静脉,则应拔出穿刺针充分压迫.7导丝进入过程中如遇阻力切勿强行推进,转动方向后再进.如仍有阻力,则需退出穿刺针和导丝,重新选择穿刺部位.8扩皮器扩皮时动作应轻柔,避免将导丝压折.9插导管前注意留在体外的导丝长度应长于导管,沿导丝插管时应及时打开静脉夹使导丝露出.10需要较长的导管,一般股静脉临时导管的长度至少应在19cm.11由于股静脉影响患者活动,易感染,不宜长时间使用.5、并发症1穿刺部位出血或血肿包括腹膜后,局部血肿压迫处理即可,腹膜后大血肿需要外科处理. 2误穿股动脉3空气栓塞:少见,但可致命.4长期留置可增加感染的机会.。

带涤纶套的中心静脉置管术操作要点带涤纶套的中心静脉留置导管的置管方法右侧颈内静脉是留置长期中心静脉导管的首选部位,它的感染及血栓发生率低于股静脉置管及锁骨下静脉置管。

【经皮穿刺置管操作步骤】1.穿刺前忠者及用物准备忠者去枕平卧,使用TrendelenbUrg体位(头低足高15o~30o),头偏向对侧面约45o o颈部皮肤消毒、铺无菌单,显露胸骨上切迹、锁骨、胸钺乳突肌侧缘和下颌骨下缘。

用稀释肝素生理盐水冲洗管腔及穿刺针。

2.穿刺确定穿刺点,用1%利多卡因局部麻醉,5ml注射器试穿成功后,改用16G穿刺针连接注射器,按试穿成功的进针轨迹,穿刺针进入皮后,保持注射器负压,缓慢进针、推针直至抽到静脉回血。

3.插入导丝、留置撒去注射器,从针头处插入导丝,缓慢送入,约20Cm即可。

不宜过深,以防导管尖端刺激心脏诱发心律失常。

退出穿刺针,留置导丝。

4.准备皮下隧道按照预先设计的皮下隧道走行,用逐利多卡因对隧道皮肤、皮下组织局部浸润麻醉,在穿刺点做一个ICnI外侧切口,分开皮下组织,导管出口处做ICIll切口。

5.建立皮下隧道用隧道器建立联通两个切口的皮下弧形隧道,做隧道时应使弧形弯度要大,避免打折或呈锐角。

将留置导管的静脉端套入隧道器尾部,把隧道器上的塑料帽推向尾部,通过隧道器把导管引入隧道,然后从穿刺点拉出,导管的动脉腔在外侧以减少贴壁引起血流不畅。

将涤纶套拉入皮下隧道,涤纶套距离皮肤出口2〜3cm。

将隧道器与留置导管分开,调整好导管位置,确定皮下无打折扭曲。

6.沿导丝插入扩张管沿导丝缓慢插入细扩张管,插入时若遇很大阻力,则要反复确定导丝是否仍在血管内。

然后换用粗扩张管,再次确认导丝处于血管内。

7.沿导丝放入撕脱鞘因撕脱鞘比扩张管直径大,插入皮下时会有一定阻力,要求动作更轻柔,确保导丝末端处于撕脱菊外面。

根据患者体型决定撕脱辅进入深度,一般进入静脉即可,不宜太深。

8.送入双腔导管、留置将双腔留置导管从鞘套内插入,双手拇指按住鞘套,双手示指呈180。

經皮中心靜脈導管放置術

劉錦理/詹聖霖

前言

中心靜脈導管的放置是一項非常重要的技術。

當病童休克時,周邊血管往往因收縮塌陷而無法放置導管,靜脈切開術又費時費事,此時熟練的中心靜脈導管放置可快速的補充液體,達到急救的目的。

另外還可經由中心靜脈導管來測量中心靜脈壓、監視心肺功能、給予藥物或長期的靜脈營養輸注。

至於要選擇那一條靜脈及使用何種裝置(device)、何種放置方法等則應視放置的目的、手術者的經驗、病童的年齡及神智是否清醒等因赤來決定。

其中最常使用的靜脈包括鎖骨下靜脈、外頭靜脈、內頸靜脈、股靜脈或臂靜脈。

而新生嬰兒則應使用臍靜脈。

放置中心靜脈導管的裝置包括catheter-through-needle, cathetter-over-guidewire等。

在小兒科應用最多的裝置是catheter-over-guidewire,利用改良式Seldinger 氏技術放置。

如圖一。

正確的導管尖端位置必須在心包膜返摺(pericardial reflection) 以上的上腔靜脈內,以免蝕穿右心房或右心室造成心包膜出血、心包填塞(cardiac tamponade)或心律不整等併發症。

縱使是放置在心包膜返摺以上,仍有可能蝕穿下靜脈。

如圖二。

假如導管是由股靜脈或臍靜脈放置,則理想的尖端位置應在橫膈膜以下的下腔靜脈裡。

必須提醒的是假如X光片發現導管放置的太長,可以將導管回抽以使尖端放置在正確位置。

但如果放置的太短則絕對不可將導管往內送,因為露在體外的導管已非無菌的了。

內頸靜脈導管放置

內頸靜脈導管放置的方法很多,一般可分為高位置放置(high approach)及低位置放置(low approach)。

在小兒科,一般以位置放置較為理想,不易發生氣胸,且萬一穿刺到頸動脈時,較容易發現且可以壓迫止血。

但在小嬰孩或肥胖的病童,由於解剖學陸標(landmark)不明顯,必須由較有經驗的醫師施行才好,且最好由右邊放置,這樣可避免傷到胸管,而且導管尖端較容易放在正確位置。

如由左邊施行,不但較易造成氣胸(左邊肺尖位置較高),可能傷到胸管,如果導管尖端太短剛好頂到上腔靜脈的血管壁,則可能造成管壁蝕穿。

圖三(A)描繪出主要胸頸部構造的解剖學關係位置。

注意內頸靜脈和

頸

圖一、利用改良式Seldinger氏技術放置中心靜脈導管

(A)針頭穿刺入皮膚後,將針筒稍為回抽以維持一負壓向前推進,直到能很順暢

的抽到血。

(B)將針筒取下導引線由針頭處穿入。

(C)在皮膚做一小切口,將導管以扭轉前進的方式向前推進至血管內。

(D)最後將導引線取出。

動脈靠得非常近。

同時由內頸靜脈、無名靜脈(innominate vein)、上腔靜脈及右心房幾乎成一直線,因此經由右內頸靜脈較容易將導管放置在正確位置。

圖三(B)顯示外部解剖學陸標(external anatomical landmarks)和圖三(A)解剖學的關係。

注意由鎖乳突肌的二條肌肉和鎖骨構成的三角形。

內頸靜脈導管放置的最好下針處為三角形的頂點處,鎖骨下靜脈穿刺則可經由處下針。

圖三(C)顯示三角形的頂點差不多在乳突和胸骨切跡的中點位置,此點常常也是外頸靜脈橫過胸鎖乳突肌之處。

禁忌症:

1.出血傾向。

2.對側有氣胸。

3.顱內壓升高的病童(因為仰臥垂頭姿勢(Irendelenberg position)及導管所

造成的靜脈堵塞均可使顱內壓升高)。

圖二、(A)正常的血管解剖圖。

(B)右內頸靜脈導管的正確位置(導管尖端在上臟靜脈或右心房。

(C)導管尖端在右心室,這是非常危險的,應該絕對避免發生。

(D)太短的左內頸靜脈導管可能蝕穿無名靜脈。

(E)左內頸靜脈導管頂著上膣靜脈也可能造成蝕穿。

(F)正確的左內頸靜脈導管位置。

(G)右鎖骨下靜脈導管可能逆行至內頸靜脈。

(H)右鎖骨下靜脈導管可能跑到左鎖骨下靜脈去。

(I)太短的右鎖骨下靜脈導管可能蝕穿無名靜脈。

(J)正確的右鎖骨下靜脈導管位置。

(K)太短太短的左鎖骨靜脈導管可能蝕穿無名靜脈。

(L)正確的左鎖骨下靜脈導管位

置。

4.異常的血管(abberrant vessel)和頸動脈弓(cervical aortic arch)

5.肺氣腫氣泡(emphysematous bleb)

步驟:

1.病童放置在仰臥垂頭姿勢(Trendelenberg position),將頭轉向對側。

2.將枕頭或一塊捲起的布巾置於肩下使頸部伸展。

3.按照無菌操作消毒皮膚。

4.先用手指觸摸到頸動脈,由其稍外側下針,針尖和皮膚成30°角且針頭對準同側乳頭。

將針筒維持一負壓,慢慢往回拉,常常針頭在刺入血管的地方造成扭結(kinks),當將針往回拉時,則不再扭結而能很順暢的抽到血。

如圖一A。

5.將針筒取下(注意避免空氣栓塞)導引線(guidewire)由針頭處穿入。