机电一体化知识点总结演示教学

- 格式:doc

- 大小:17.00 KB

- 文档页数:3

メカトロニクス復習ポイット★什么是机电一体化系统,机电一体化系统应该包含哪些主要组成部分,其各部分的主要作用是什么?能否举一个机电一体化系统的实例,并分析其主要组成部分。

机电一体化技术是将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术、传感器技术、接口技术、信号变换技术等多种技术进行有机地结合,并综合应用到实际中去的综合技术。

主要组成:信息系统(cpu),物理系统,电源,传感器,执行器信息系统:对外部输入的命令进行储存,分析,加工,根据信息处理的结果,按照一定的程序和节奏发出相应指令,控制系统有目的的运行。

物理系统:机械产品的机械部分,支撑整个系统的物理外壳。

电源:为系统提供能量和动力,保证系统的正常运行。

传感器:对系统中的各种参量进行检测,反馈给信息系统以便实现实时控制。

执行器:根据信息系统的控制信息,完成各种动作。

数控机床:信息系统(cpu),物理系统(床身,主轴箱,导轨等),电源(380V工业电源),传感器(直线感应同步器,编码盘等),执行器(步进电机,伺服电机等)★机电一体化系统的学习主要涉及哪些领域的知识,或者包含什么共性关键技术?机械技术,检测传感技术,计算机与信息处理技术,自动控制技术,伺服传动技术,系统技术P2★生命周期的含义是什么?具体包含哪些因素?产品生命周期(product life cycle),简称PLC,是指产品的市场寿命。

一种产品进入市场后,它的销售量和利润都会随时间推移而改变,呈现一个由少到多由多到少的过程,就如同人的生命一样,由诞生、成长到成熟,最终走向衰亡,这就是产品的生命周期现象。

所谓产品生命周期,是指产品从进入市场开始,直到最终退出市场为止所经历的市场生命循环过程。

产品只有经过研究开发、试销,然后进入市场,它的市场生命周期才算开始。

产品退出市场,则标志着生命周期的结束。

产品开发期从开发产品的设想到产品制造成功的时期。

此期间该产品销售额为零,公司投资不断增加。

机电一体化技术知识点总结机电一体化技术是将机械技术、电子技术、信息技术、自动控制技术等多种技术有机结合的一门综合性技术。

它在现代工业生产中发挥着至关重要的作用,极大地提高了生产效率和产品质量,推动了制造业的智能化和自动化发展。

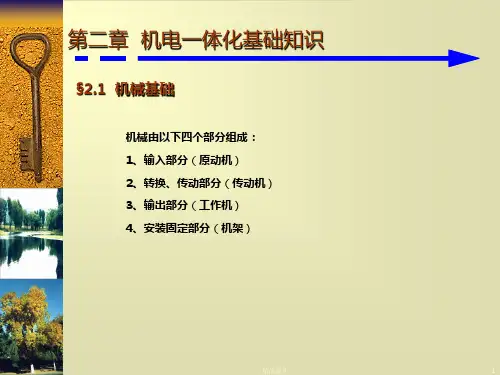

一、机械技术机械技术是机电一体化的基础。

在机电一体化系统中,机械部件需要具备高精度、高刚性、轻量化等特点。

例如,滚珠丝杠、直线导轨等精密传动部件能够实现精确的直线运动;而高强度铝合金、钛合金等新型材料的应用,则有效减轻了机械结构的重量,提高了系统的响应速度。

在设计机械结构时,需要充分考虑力学性能、热学性能以及动态特性等因素。

通过有限元分析等手段,可以对机械部件进行强度、刚度和模态分析,优化结构设计,避免共振等问题的发生。

二、电子技术电子技术包括电力电子技术和微电子技术。

电力电子技术主要用于电机驱动、电源变换等方面。

例如,变频器可以实现电机的调速控制,提高电机的运行效率和节能效果;而开关电源则能够提供稳定、高效的直流电源。

微电子技术则是指集成电路、微处理器等微型电子器件的应用。

在机电一体化系统中,微处理器作为控制核心,负责采集传感器信号、进行数据处理和运算,并输出控制指令。

同时,各种传感器(如压力传感器、温度传感器、位移传感器等)将物理量转换为电信号,为系统提供实时的监测和反馈信息。

三、信息技术信息技术在机电一体化中起着至关重要的作用。

数据采集、信号处理、通信技术等都是信息技术的重要组成部分。

通过数据采集系统,可以实时获取生产过程中的各种参数,如温度、压力、速度等。

对这些数据进行分析和处理,能够帮助我们了解系统的运行状态,及时发现潜在的问题。

信号处理技术包括滤波、放大、调制解调等,用于对传感器采集到的信号进行优化和转换,以便微处理器能够准确识别和处理。

通信技术实现了机电一体化系统中各个部件之间的信息交互。

常见的通信方式有串行通信(如 RS232、RS485)、现场总线(如 CAN 总线、Profibus 总线)以及工业以太网等。

机电一体化考试知识点总结一、机电一体化基础知识1. 机电一体化的概念和发展历程机电一体化是指在产品或系统的设计、制造、使用和维护过程中,完全将机械、电子、传感器、控制技术和信息技术无缝集成为一个整体。

机电一体化技术是近年来在制造业中迅速发展起来的一种先进生产技术,它结合了机械、电子、信息技术等多种技术,以实现生产过程的全面自动化和智能化。

机电一体化的发展历程可以追溯到20世纪60年代,在那个时候,自动化生产线一度兴起,为生产过程带来了很大的改善。

随着信息技术和电子技术的不断发展,机电一体化技术逐渐成为制造业的主流技术,被广泛应用于汽车制造、电子设备制造、航空航天等领域。

2. 机电一体化的特点机电一体化技术的特点主要包括:集成性、智能化、基于网络、高精度、高速度、高可靠性等。

机电一体化技术通过将机械、电子、信息技术有机结合,实现了产品生产的智能化、自动化和网络化,能够大大提高生产效率和产品质量。

3. 机电一体化的应用领域机电一体化技术被广泛应用于工业机械、汽车制造、工程机械、电子设备制造、医疗器械、航空航天、高速铁路等领域。

在这些领域,机电一体化技术可以实现设备的智能化控制、自动化生产、信息化管理等,为企业提供了更高效的生产方式。

4. 机电一体化技术的发展趋势随着信息技术和电子技术的快速发展,机电一体化技术也在不断地向智能化、网络化、高可靠性、低能耗等方向发展。

未来,机电一体化技术将更加普及,带来更多的应用和创新。

二、传感器技术1. 传感器的基本概念和分类传感器是一种可以感知和采集物理量或化学量的变化并将其转换为可用电信号的设备。

按照测量物理量分类,传感器可分为:力传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、压力传感器、温度传感器、湿度传感器、光电传感器等。

2. 传感器的工作原理传感器的工作原理主要取决于其测量物理量的不同。

常见的传感器工作原理有:电压、电流、电阻、电容、电磁感应等。

3. 传感器的特性和性能指标传感器的特性和性能指标包括:静态特性(灵敏度、线性度、分辨率、稳定性)、动态特性(响应时间、过载能力、动态误差)以及环境适应能力(温度、湿度、抗干扰能力)等。

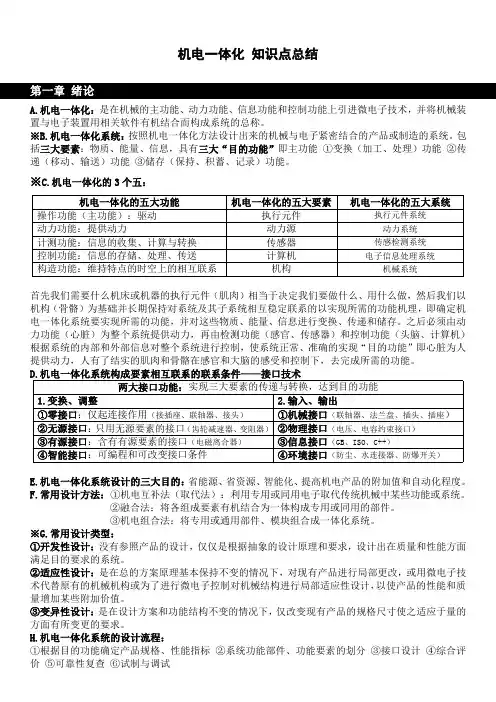

机电一体化知识点总结第一章绪论A.机电一体化:是在机械的主功能、动力功能、信息功能和控制功能上引进微电子技术,并将机械装置与电子装置用相关软件有机结合而构成系统的总称。

※B.机电一体化系统:按照机电一体化方法设计出来的机械与电子紧密结合的产品或制造的系统。

包括三大要素:物质、能量、信息,具有三大“目的功能”即主功能①变换(加工、处理)功能②传递(移动、输送)功能③储存(保持、积蓄、记录)功能。

※C.机电一体化的3个五:机电一体化的五大功能机电一体化的五大要素机电一体化的五大系统操作功能(主功能):驱动执行元件执行元件系统动力功能:提供动力动力源动力系统计测功能:信息的收集、计算与转换传感器传感检测系统控制功能:信息的存储、处理、传送计算机电子信息处理系统构造功能:维持特点的时空上的相互联系机构机械系统首先我们需要什么机床或机器的执行元件(肌肉)相当于决定我们要做什么、用什么做,然后我们以机构(骨骼)为基础并长期保持对系统及其子系统相互稳定联系的以实现所需的功能机理,即确定机电一体化系统要实现所需的功能,并对这些物质、能量、信息进行变换、传递和储存。

之后必须由动力功能(心脏)为整个系统提供动力,再由检测功能(感官、传感器)和控制功能(头脑、计算机)根据系统的内部和外部信息对整个系统进行控制,使系统正常、准确的实现“目的功能”即心脏为人提供动力,人有了结实的肌肉和骨骼在感官和大脑的感受和控制下,去完成所需的功能。

D.机电一体化系统构成要素相互联系的联系条件——接口技术两大接口功能:实现三大要素的传递与转换,达到目的功能1.变换、调整2.输入、输出①零接口:仅起连接作用(接插座、联轴器、接头)①机械接口(联轴器、法兰盘、插头、插座)②无源接口:只用无源要素的接口(齿轮减速器、变阻器)②物理接口(电压、电容约束接口)③有源接口:含有有源要素的接口(电磁离合器)③信息接口(GB、ISO、C++)④智能接口:可编程和可改变接口条件④环境接口(防尘、水连接器、防爆开关)E.机电一体化系统设计的三大目的:省能源、省资源、智能化、提高机电产品的附加值和自动化程度。

机电一体化知识点教学内容

一、机电一体化的概念

机电一体化是指将机械与电气技术有机结合在一起,以便使机械系统

的控制、自动化、节能和安全性有效地提高。

机电一体化通过计算机技术、传感器技术、通信技术和电控技术,将机械装备、电气设备和现场控制等

技术相结合,实现实时监控、计算机控制及高效使用资源等功能,从而提

高工作效率、减少能耗、提升安全性等。

二、机电一体化的应用

1、机电一体化在智能制造方面的应用

2、机电一体化在其他领域的应用

机电一体化不仅可以用于智能制造,还可以应用于许多其他领域,如

汽车制造、医疗器械、机器人技术等。

它可以提高汽车的安全性、节能性

和智能性,帮助研发自动驾驶和减少能耗的技术;机电一体化技术可以帮

助医疗器械生产商改变传统手工操作方式,实现更加高效的生产程序;机

器人技术可以应用机电一体化技术来实现自动化控制,满足其动作、感知

和控制的需要。

机电一体化系统设计重点知识总结机电一体化系统设计重点知识总结1、机电一体化系统的组成要素及其功能。

机械单元:构造功能、动力单元:驱动功能、传感单元:检测功能、控制单元:控制功能、执行单元:执行功能。

机电一体化的定义:机电一体化是一种技术,是机械工程技术吸收微电子技术、信息处理技术、控制技术、传感技术等融合而成的一门新技术。

机电一体化系统的类型:开发型,变异型,适应型。

滚珠丝杠中滚珠的循环方式:内循环,外循环。

直齿圆柱齿轮传动机构消除侧隙的方法:偏心套轴调整,双片薄齿轮错齿调整。

典型的负载特性有:恒转矩,恒功率,转速函数型。

机械传动结构中常用的线性环节有:齿轮,带传动。

2、机电一体化中的接口的种类和作用。

答:机械接口,物理接口,信息接口,环境接口作用:用于机电一体化系统的组成要素之间进行物质、能量和信息的传递和交换。

3、机电一体化的相关技术:机械技术、信息处理技术、自动控制技术、伺服传动技术、检测传感技术、系统总体技术。

列举一种机电一体化产品的应用实例,并分析各产品中相关技术应用情况。

例如:数控机床是一种机电一体化产品,它的机械技术主要来源于传统机床,就是执行各种加工零件的动作,它的信息处理技术,主要是对数控加工程序进行处理,然后发出指令,为保证加工精度,也采用伺服传动系统。

4、机电一体化系统原理方案设计的步骤和方法:创造性方法、功能分析设计法、商品化设计思想及方法、评价与决策方法、变型产品设计中的模块化方法和相似产品系列设计方法等。

5、机电一体化系统原理方案设计的功能分析法是从系统功能出发,通过技术过程的分析,确定技术系统的效应,然后寻找解决的途径,其步骤与方法如下图所示:6、机电一体化系统结构方案设计遵循的基本原理和原则:运动学设计原理、平均效应原理、阿贝误差原理、基准重合原则、最短传动链原则、“三化”原则6.机电一体化系统结构方案设计的设计基本原理:任务分配原理、自补偿原理、力传递原理、变形协调原理、力平衡原理、等强度原理、稳定性原理、降低噪声原理和提高精度原理。

1、什么是机电一体化?机电一体化系统的功能构成和定义是什么?机电一体化是指在机构的主功能、动力功能、信息处理功能和控制功能上引进电子技术,将机械装置与电子化设计及软件结合起来所构成的系统的总称。

机电一体化系统的功能构成:机械本体、动力与驱动部分、执行机构、传感测试部分、控制及信息处理部分。

机械本体:系统所有功能元素的机械支持结构,包括机身、框架、联接等。

动力与驱动部分:按照系统控制要求,为系统提供能量和动力使系统正常运行。

执行机构:根据控制信息和指令,完成要求的动作。

传感测试部分:对系统运行中所需要的本身和外界环境的各种参数及状态进行检测,变成可识别信号,传输到信息处理单元,经过分析、处理后产生相应的控制信息。

控制及信息处理部分:将来自各传感器的检测信息和外部输入命令进行集中、储存、分析、加工,根据信息处理结果,按照一定的程序和节奏发出相应的指令控制整个系统有目的地运行。

2、简要叙述机电一体化系统的共性关键技术。

机械设计技术、计算机与信息处理技术、系统技术、自动控制技术、传感与检测技术、伺服传动技术3、试举出十例典型的机电一体化产品。

数控机床、工业机器人、发电机控制系统、全自动洗衣机、线切割机、电火花加工机床、超声波加工机、激光测量仪、自动探伤机、CT扫描诊断机、自动售货机、传真机、录音机、复印机、磁盘存储器。

4、常用的机械传动机构有哪些?各有何特点?传动机构种类:齿轮传动副、滚珠丝杠副传动系统、同步齿形带、谐波齿轮减速器、软轴传动、联轴器、滚珠花键等机构。

滚动丝杠副的特点:(1)传动效率高、摩擦损失小。

(2)定位精度高,刚度好。

(3)运动平稳,无爬行现象,传动精度高。

(4)运动具有可逆性。

(5)磨损小,使用寿命长。

(6)制造工艺复杂。

(7)不能自锁。

同步带传动的特点(1)能方便地实现较远中心距的传动;(2)工作平稳,能吸收振动;(3)不需要润滑,耐油、水、耐高温,耐腐蚀,维护保养方便;(4)强度高,厚度小,重量轻;(5)中心距要求严格,安装精度要求高;(6)制造工艺复杂,成本高。

1.机电(jīdiàn)一体化的基本功能要素:机械本体(běntǐ),动力单元,传感检测单元,执行单元,驱动单元,控制及信息处理单元2.机电(jīdiàn)一体化相关技术:机械技术,传感检测技术,信息处理技术,自动(zìdòng)控制技术,伺服驱动技术和系统总体技术3.上线信息处理的主要(zhǔyào)工具是计算机:计算机技术包括计算机的软件技术硬件技术,网络与通讯技术和数据技术。

机电一体化系统中主要采用工业控制机(包括可编程控制器,单,多回路调节器,单片微控制器,总线式工业控制机,分布计算机测控系统)进行信息处理。

4.伺服驱动包括电动,气动,液压,等各种类型的传动装置。

常见的伺服驱动系统主要有电器伺服(步进电机,直流伺服电动机,交流伺服电动机)和液压伺服(液压马达,脉冲液压缸等)5.机电一体化系统设计方案的方法有:1.取代法2.整体设计法3.组合法6.为满足机电一体化机械系统的良好伺服性能,不仅要求接卸传动部件满足转动冠梁小,摩擦小阻尼合理,刚度大,抗振动性能好,间隙小的要求:P11要求机械部分的动态性能与电机速度环的动态特性相匹配。

7.齿轮传动齿侧间隙的消除:1刚性消隙法2柔性消隙法8.丝杠螺母间隙的调整:1垫片式调隙机构2螺纹式调隙机构3齿差式调隙机构9.齿轮副级数的确定和各级传动比的分配按一下原则进行:1最小等效转动惯量原则2质量最小原则3输出轴的转角误差最小原则。

在减速(jiǎn sù)齿轮传动链中,从输入端到输出端的各级传动比按“前小后大”原则排列,则总转角误差较小,且低速级的转角误差占的比重恒大,因此,为了(wèi le)提高齿轮传动精度应该减少传动级数,并使末级齿轮的传动比,尽可能大,制造精度尽量高。

10.传感器的静态(jìngtài)性能指标:1线性度2灵敏度3迟滞(chízhì)性4重复性11.常用直线(zhíxiàn)位移测量传感器:电传感器,电容传感器,感应同步器,光栅传感器常用角位移传感器:电容传感器,光电编码盘等12.速度加速度传感器:直流测速器,光电式转速传感器,接近式位置传感器(原理分:超声波式电磁式光电式静电容式气压式)13.传感器前期信号处理放大方法:1测量放大器2程控增益放大器3隔离放大器数字量斐线性矫正框图被测量→传感器→放大器→A/D→数字量非线性矫正电路→数字处理或显示15.电机控制方式:开环,半闭环,闭环种类:步进电机直流伺服电机交流伺服电机16.驱动电源由环形脉冲分配器,功率放大器组成17.步进电动机的选用:首先根据机械结构草图计算机机械传动装置及负载折算到电动机轴上的等效转动惯量然后分别计算各种工况下所需要的等级力矩,再根据步进电机最大静转矩和起动运行矩频特性,选择合适的步进电动机18.直流伺服电动机如下特点;1稳定性号2可控性号3相应迅速4控制功率低损耗小5转矩大19.交频调速控制(kòngzhì):交流(jiāoliú)感应电动机的铁性:n=60f(1-s)/p “n电动机转速(zhuàn sù)(r/min) f 外加电源频率(Hz)p电动机极对数 s 滑差率要改变交流电动机的转速,采用改变电机极对数p,滑差率s,或电机的外加电源频率f三种(sān zhǒnɡ)方法20.变频(biàn pín)调速方法:1交--直--交变频 2 交--交变频3脉宽调制变频21.工业控制计算机系统的基本要求:1具有完善的过程输出、输出功能2具有实施控制功能3具有可靠性4具有较强的欢迎适应性和抗干扰能力5具有丰富的软件22.工业计算机分:1可编程序控制器2总线型工业控制计算机 3单片机23.变频器氛围:1通用变频器2纺织专用变频器4机床专用变频器5电梯专用矢量变换控制变频器6高频变频器24.变频器选择:基本依据:1电动机的容量2负载特性25.步进电动机功率驱动接口包含环形脉冲分配器和功率放大器两部分26.常用的功率放大电路有单电压,双电压,斩波型,调频调压型,和细分型等。

1.机电一体化的基本功能要素:

机械本体,动力单元,传感检测单元,执行单元,驱动单元,控制及信息处理单元

2.机电一体化相关技术:

机械技术,传感检测技术,信息处理技术,自动控制技术,伺服驱动技术和系统总体技术

3.上线信息处理的主要工具是计算机:

计算机技术包括计算机的软件技术硬件技术,网络与通讯技术和数据技术。

机电一体化系统中主要采用工业控制机(包括可编程控制器,单,多回路调节器,单片微控制器,总线式工业控制机,分布计算机测控系统)进行信息处理。

4.伺服驱动包括电动,气动,液压,等各种类型的传动装置。

常见的伺服驱动系统主要有电器伺服(步进电机,直流伺服电动机,交流伺服电动机)和液压伺服(液压马达,脉冲液压缸等)

5.机电一体化系统设计方案的方法有:1.取代法2.整体设计法3.组合法

6.为满足机电一体化机械系统的良好伺服性能,不仅要求接卸传动部件满足转动冠梁小,摩擦小阻尼合理,刚度大,抗振动性能好,间隙小的要求:P11要求机械部分的动态性能与电机速度环的动态特性相匹配。

7.齿轮传动齿侧间隙的消除:1刚性消隙法2柔性消隙法

8.丝杠螺母间隙的调整:1垫片式调隙机构2螺纹式调隙机构3齿差式调隙机构

9.齿轮副级数的确定和各级传动比的分配按一下原则进行:1最小等效转动惯量原则2质量最小原则3输出轴的转角误差最小原则。

在减速齿轮传动链中,从输入端到输出端的各级传动比按“前小后大”原则排列,则总转角误差较小,且低速级的转角误差占的比重恒大,因此,为了提高齿轮传动精度应该减少传动级数,并使末级齿轮的传动比,尽可能大,制造精度尽量高。

10.传感器的静态性能指标:1线性度2灵敏度3迟滞性4重复性

11.常用直线位移测量传感器:电传感器,电容传感器,感应同步器,光栅传感器

常用角位移传感器:电容传感器,光电编码盘等

12.速度加速度传感器:直流测速器,光电式转速传感器,接近式位置传感器(原理分:超声波式电磁式光电式静电容式气压式)

13.传感器前期信号处理放大方法:1测量放大器2程控增益放大器3隔离放大器

数字量斐线性矫正框图

被测量→传感器→放大器→A/D→数字量非线性矫正电路→数字处理或显示

15.电机控制方式:开环,半闭环,闭环

种类:步进电机直流伺服电机交流伺服电机

16.驱动电源由环形脉冲分配器,功率放大器组成

17.步进电动机的选用:首先根据机械结构草图计算机机械传动装置及负载折算到电动机轴上的等效转动惯量然后分别计算各种工况下所需要的等级力矩,再根据步进电机最大静转矩和起动运行矩频特性,选择合适的步进电动机

18.直流伺服电动机如下特点;1稳定性号2可控性号3相应迅速4控制功率

低损耗小5转矩大

19.交频调速控制:交流感应电动机的铁性:

n=60f(1-s)/p “n电动机转速(r/min) f 外加电源频率(Hz)p电动机极对数s 滑差率

要改变交流电动机的转速,采用改变电机极对数p,滑差率s,或电机的外加电源频率f三种方法

20.变频调速方法:1交--直--交变频2 交--交变频3脉宽调制变频

21.工业控制计算机系统的基本要求:1具有完善的过程输出、输出功能2具有实施控制功能3具有可靠性4具有较强的欢迎适应性和抗干扰能力5具有丰富的软件

22.工业计算机分:1可编程序控制器2总线型工业控制计算机3单片机

23.变频器氛围:1通用变频器2纺织专用变频器4机床专用变频器5电梯专用矢量变换控制变频器6高频变频器

24.变频器选择:

基本依据:1电动机的容量2负载特性

25.步进电动机功率驱动接口包含环形脉冲分配器和功率放大器两部分

26.常用的功率放大电路有单电压,双电压,斩波型,调频调压型,和细分型等。