病理性神经痛

- 格式:docx

- 大小:661.41 KB

- 文档页数:11

2024神经病理性疼痛评估与管理中国指南(全文)神经病理性疼痛(NP) 是损伤或疾病累及躯体感觉系统所导致的疼痛,是临床上的常见病、多发病,严重影响患者生活质量。

NP全程评估与管理在其诊治过程中起着无法替代的作用,对疾病的反复评价和再认识能够有效地帮助医患双方及时了解疾病走势,把握疾病诊治方向,提升治疗效果。

为规范NP 诊疗的评估与管理,国家疼痛专业质控中心、中国医师协会疼痛科医师分会和中华医学会疼痛学分会制订了《神经病理性疼痛评估与管理中国指南(2024版)》。

DN4、I-DN4量表推荐意见:采用DN4、I-DN4量表进行NP评估证据级别为高质量,推荐级别为强推荐。

LANSS评分系统推荐意见:采用LANSS、S-LANSS 量表进行NP 评估证据级别为高质量,推荐级别为强推荐。

推荐意见:采用PD-Q量表进行NP评估证据级别为高质量,推荐级别为强推荐。

推荐意见:采用NPQ量表进行NP评估证据级别为高质量,推荐级别为强推荐。

推荐意见:采用ID Pain 量表进行NP评估证据级别为中等质量,推荐级别为强推荐。

推荐意见:采用VAS、NRS、VRS评分评估NP强度证据级别为高质量,推荐级别为强推荐。

采用BPI、MPQ和SF-MPQ量表进行NP评估证据级别为中等质量,推荐级别为中等推荐。

推荐意见:采用PHQ-9量表评估抑郁症状,GAD-7量表评估焦虑症状,证据级别为高质量,推荐级别为强推荐。

药物治疗1.一线药物在NP药物管理中,抗惊厥药和抗抑郁药为一线治疗药物。

①抗惊厥药:加巴喷丁和普瑞巴林为钙通道拮抗剂,通过与脊髓背角突触前膜电压门控钙通道结合,减少兴奋性神经递质(如谷氨酸和P物质)的释放,在各种NP,如带状疱疹神经痛、痛性糖尿病性周围神经病和创伤后神经痛等表现出明显镇痛作用。

加巴喷丁推荐起始剂量每日300mg,维持剂量为每日900~1800mg。

普瑞巴林推荐起始剂量每日150mg,维持剂量为每日150~600mg。

2020周围神经病理性疼痛诊疗中国专家共识(完整版)神经病理性疼痛(NP)是一种由躯体感觉系统损伤或疾病导致的疼痛,包括周围神经病理性疼痛和中枢神经病理性疼痛。

周围神经病理性疼痛较为常见,是由许多不同疾病和损害引起的综合征,涵盖了100多种临床疾病,对病人的生活质量有严重影响。

由于神经病理性疼痛的机制复杂,导致临床上慢性NP病人的治疗不充分,甚至出现不恰当的治疗。

为规范周围神经病理性疼痛的诊断和治疗,XXX、国家临床重点专科·XXX疼痛专科医联体和北京市疼痛治疗质量控制改进中心组织国内专家多次研讨,制定了《周围神经病理性疼痛诊疗中国专家共识》。

神经病理性疼痛(NP)由躯体感觉系统的损伤或疾病导致的疼痛。

根据损伤或疾病的解剖位置,NP分为周围神经病理性疼痛(pNP)和中枢神经病理性疼痛。

周围神经病理性疼痛在临床中较为常见,由周围神经损害而导致pNP的常见病因及综合征见表。

随着人口老龄化,周围神经病理性疼痛的发病率逐年增加。

不同疾病导致的周围神经病理性疼痛的发病率各不相同。

痛性糖尿病周围神经病变(painful diabetic peripheralneuropathy,PDPN)是糖尿病最常见的慢性并发症,16%的糖尿病患者受其影响,但许多病人未被诊断(12.5%)和未经治疗(39%)。

根据2013年的数据,我国2型糖尿病患病率高达10.4%,约有22万病人受PDPN困扰。

带状疱疹后神经痛(postherpetic neuralgia。

PHN)也是常见的一种周围神经病理性疼痛,年发病率为3.9~42.0/1万,9%~34%的带状疱疹病人会发生PHN。

我国城市医院皮肤科、神经科和疼痛科就诊≥4岁病人中,带状疱疹的总体患病率为7.7%,PHN的总体患病率为2.3%,两者患病率均随年龄增加而逐渐升高。

NP的发病机制非常复杂,包括组织和细胞结构的改变以及功能异常。

其中常见的机制包括离子通道的改变、外周敏化、中枢敏化和下行抑制系统功能的降低等。

神经病理性疼痛诊疗规范概述神经病理性疼痛(NP)是十分常见的一类慢性疼痛,与许多影响周围和中枢神经系统的疾病有关,除了熟知的三叉神经痛、带状疱疹后神经痛(PHN)、糖尿病痛性神经病(DPN)、酒精性神经痛外,也可见于脑卒中后、各类脊髓病变、各类周围神经病、帕金森病(PD)及多发性硬化(MS)等疾病。

法国2008 年对 23 000 余例普通人群进行的流行病学调查发现,约31.70% 存在慢性疼痛,6.90% 具有符合神经病理性疼痛特点的慢性疼痛1994年国际疼痛学会定义神经源性疼痛为“起源于外周或中枢神经系统的病变或功能障碍或短暂的脏器损伤所致的疼痛”,而其中去除“短暂的脏器损伤”一条即为神经病理性疼痛这一亚型。

2001年,神经病理性疼痛重新简化定义为“来自外周或中枢神经系统的病变或功能紊乱所引起的疼痛”。

最近,国际疼痛学会(IASP)神经病理性疼痛学组对神经病理性疼痛疾病进行了重新定义:“神经病理性疼痛是由躯体感觉神经系统的损伤和疾病而直接造成的疼痛。

”一、神经病理性疼痛的病因神经病理性疼痛原因众多,包括从物理损伤到代谢性的复合性神经病变。

它与临床症状之间关系复杂,大多数患者存在神经损伤时并无病理性疼痛,少部分患者却会在发生中枢或者外周神经损伤后出现极为严重的疼痛,并且长期存在。

神经病理性疼痛可因神经系统受无伤害的或有伤害的刺激及许多疾病所诱发,包括:①末梢或中枢神经系统损伤,如神经受压,截肢,碾碎伤及脊髓损伤;②带状疱疹感染后或有关HIV(human immunodeficiency virus人免疫缺陷病毒)的神经疼痛;③神经受压,如肿瘤压迫,腕管综合征;④代谢紊乱,如糖尿病性神经痛或尿毒症所致;⑤缺血,如血管梗死,脑卒中。

神经病理性疼痛是由一组病因和表现不尽相同的疾病混合形成。

表1-1为神经病理性疼痛的常见原因;表1-2为常见的导致神经病理性疼痛的一些病症。

目前对于神经损伤后神经病理性疼痛个体敏感性的认识还不够,很难预测何种神经损伤的患者会发生异常的神经病理性疼痛。

神经病理性疼痛的分类

神经性病例疼痛或许是很多人并不认识的疾病,因为大家在生活中并不常见。

神经病例性疼痛是和神经系统有联系的,并对对于治疗来说也是比较繁琐的。

对于神经病理性疼痛,今天会在下面的资料里面作出相应的介绍,大家多了解一些疾病的知识,其实对自己也是一种保障。

★三叉神经痛

三叉神经痛是顽固的病理性神经系统疾病。

其发病表现在面部的三叉神经分支范围内突然出现的短暂的剧烈疼痛,无感觉缺失等神经功能障碍,包括前额、头皮、眼、鼻、唇、脸颊、上颌、下颌在内的面部神经痛,人称“天下第一痛”。

★带状疱疹后遗神经痛

带状疱疹后遗神经痛,俗称“缠腰龙”,是典型的外周神经病理性疼痛,与伤害性疼痛、炎症性疼痛相比,其疼痛程度更剧

烈,治疗也更为棘手。

是疱疹病毒侵犯神经,引起该神经支配区疼痛及皮肤疱疹为特征的一种疼痛性疾病。

多发生在胸部,其次是颌面部,腰腿部也可累及。

是困扰中、老年人的顽固性痛症之一。

带状疱疹急性期疼痛越剧烈,患者发生带状疱疹后神经痛的可能性越大。

★幻肢痛

幻肢痛又称肢幻觉痛,系指患者感到被切断的肢体仍在,且在该处发生疼痛。

疼痛多在断肢的远端出现,疼痛性质有多种,如电击样、切割样、撕裂样或烧伤样等。

表现为持续性疼痛,且呈发作性加重。

★臂丛神经痛

臂丛神经痛是指由颈5至胸1的神经前支组成的臂丛神经的各部受损时产生其支配范围内的疼痛的疾病。

以上就是和大家介绍的关于神经病理性疼痛的知识,相信大家看完之后对这个疾病也是比较清楚的。

疾病是我们生活中无处不在的,所以要时刻留意自己的身体状况,有不适的情况千万不要拖延病情,这样只会让自己的身体继续受到伤害。

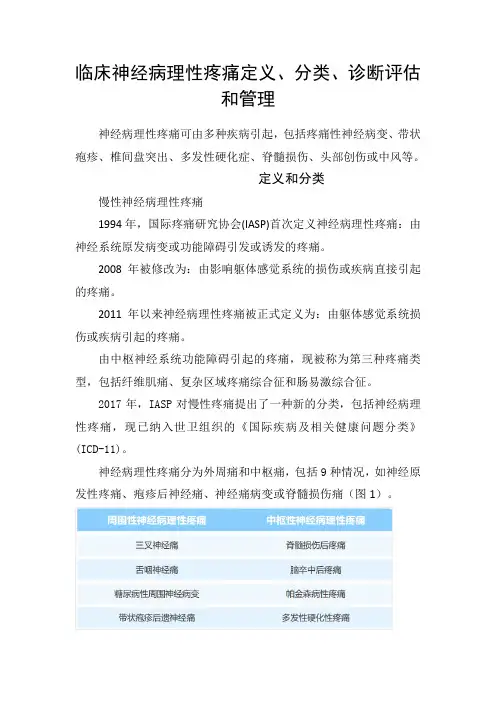

临床神经病理性疼痛定义、分类、诊断评估和管理神经病理性疼痛可由多种疾病引起,包括疼痛性神经病变、带状疱疹、椎间盘突出、多发性硬化症、脊髓损伤、头部创伤或中风等。

定义和分类慢性神经病理性疼痛1994年,国际疼痛研究协会(IASP)首次定义神经病理性疼痛:由神经系统原发病变或功能障碍引发或诱发的疼痛。

2008年被修改为:由影响躯体感觉系统的损伤或疾病直接引起的疼痛。

2011年以来神经病理性疼痛被正式定义为:由躯体感觉系统损伤或疾病引起的疼痛。

由中枢神经系统功能障碍引起的疼痛,现被称为第三种疼痛类型,包括纤维肌痛、复杂区域疼痛综合征和肠易激综合征。

2017年,IASP对慢性疼痛提出了一种新的分类,包括神经病理性疼痛,现已纳入世卫组织的《国际疾病及相关健康问题分类》(ICD-11)。

神经病理性疼痛分为外周痛和中枢痛,包括9种情况,如神经原发性疼痛、疱疹后神经痛、神经痛病变或脊髓损伤痛(图1)。

图1 神经病理性疼痛部分分类每种疾病都是更详细的内容模型的一部分,该模型描述支持明确诊断的调查,包含疼痛严重程度、时间特征和社会心理因素的代码。

这急性神经病理性疼痛急性神经病理性疼痛(通常与炎症有关)包括术后疼痛,急性坐骨神经痛,或急性带状疱疹,以及其他少见的情况,如格林-巴利综合征。

COVID-19相关神经病理性疼痛在COVID-19大流行早期,除嗅觉和听力丧失外,还出现COVID-19相关的急性神经表现,包括癫痫、中风或脑炎。

尤其是在急性期,约70%的COVID-19感染者(包括轻度至中度病例)受到疼痛的影响,通常包括肌痛和头痛。

重症COVID-19的神经病理性疼痛机制包括全身性中枢神经系统炎症和通过神经侵犯造成的直接神经损伤,使人体缺失神经保护和神经免疫调节作用。

COVID-19的长期神经后遗症在非住院患者中也有提到,包括疼痛、偏头痛和认知障碍,甚至更严重的并发症,如中风、外周神经系统障碍、癫痫、锥体外系障碍和其他神经系统疾病。

神经病理性疼痛评估与管理中国指南(2024版)神经病理性疼痛(NP)是损伤或疾病累及躯体感觉系统所导致的疼痛,是临床常见病、多发病,严重影响患者生活质量。

在NP诊治过程中,全程评估与管理具有无法替代的作用,有助于医患双方及时了解疾病走势,把握疾病诊治方向,提升治疗效果。

目前各地各级医疗机构NP评估方法不一,管理手段各异,同质化程度较低。

为规范NP诊疗的评估与管理,国家疼痛专业质控中心、中国医师协会疼痛科医师分会和中华医学会疼痛学分会组织国内专家多次研讨,根据相关系统评价、Meta分析、随机对照临床试验、专家共识、临床指南等循证医学证据文献,采用Grade证据质量和分级推荐系统共识会议法,结合临床经验和中国国情,制订了《神经病理性疼痛评估与管理中国指南(2024版)》。

本文摘录了评估部分的要点内容,以飨读者。

神经病理性疼痛的评估量表评估DN4、I-DN4量表DN4量表(DN4)是法国NP小组于2005年开发的用于识别NP的临床诊断工具。

该量表共计10个条目,其中7个条目是症状描述的问题,3个条目与临床检查相关。

症状描述涵盖烧灼痛、冷痛、电击痛、麻刺痛、针刺痛、麻木和瘙痒7个问题。

临床检查包括触觉减退、刺痛觉减退和在疼痛区域摩擦是否会诱发或引起疼痛程度增加3个问题。

每个条目对应“是”和“否”两个选项,回答“是”赋值1分,回答“否”赋值0分,总分10分,≥4分可以诊断为NP。

三项研究证实DN4量表可作为中国NP的诊断工具。

此外,DN4量表对文化水平没有限制,仅需患者理解本国母语即可。

I-DN4量表又称为简版DN4。

由DN4量表中的自评部分形成,是最常用的NP诊断量表之一。

由于DN4量表中含有3个查体相关的问题,患者无法自行完成量表评估,所以在DN4量表的基础上衍生出了I-DN4量表。

I-DN4量表共包含7个问题,包括烧灼痛、冷痛、电击痛、麻刺痛、针刺痛、麻木和瘙痒,由患者自评完成。

每回答1次“是”则计1分,回答“否”则计0分,总分≥3分则考虑包含NP 成分。

神经病理性疼痛中西医诊疗神经病理性疼痛的基本定义为“由躯体感觉系统的损害或疾病导致的疼痛”,是由多种不同疾病和损害诱发的综合征,包含了一百多种临床疾病,一旦发病,会对患者身心造成严重损伤,导致其生活质量大幅下降。

由于其病理机制复杂,患者因个人机体及其他因素影响发病机理更是复杂,在临床中经常出现诊断不明确、治疗不恰当、不充分等问题,患者不能明确知晓问题产生原因,对治疗依从性较差。

只有对神经病理性疼痛病因、分类、临床表现等有一个基本了解,知晓中西医诊疗方法,才能更好地进行诊断和治疗。

一、神经病理性疼痛分类及主要症状神经病理性疼痛是临床中较为常见的症状, 2008国际疼痛学会神经病理性疼痛特别兴趣小组提出,神经病理性疼痛患病率为3.3%至8.2%,但其发病机制复杂,包含组织、细胞结构改变和功能异常,如感染中毒、血管病变、自身免疫异常、肿瘤、营养代谢异常等,不同疾病发病率各不相同,目前我国并没有相关性的系统性研究。

按照其病因及病区可知神经病理性疼痛可分为周围性和中枢性两种,周围神经病理性疼痛在临床中较为普遍,一般主要表现为带状疱疹后神经痛、糖尿病性周围神经病变及三叉神经痛等;中枢性神经病理性疼痛主要有脑卒中后疼痛、缺血性脊髓病疼痛、幻肢痛等。

神经病理性疼痛的病程较为漫长,一般在三个月以上,在治疗过程中,及时有效去除病因,疼痛症状仍然会持续一段时间,存在痛觉过敏、自发性疼痛、感觉异常等表现,其中,痛觉过敏较为常见,有阵发性和持续性两种,具体疼痛表现较为多样,包含电击样、烧灼样、针刺样及牵拉样等,给患者日常生活和工作带来极大痛苦。

二、神经病理性疼痛诊断标准(1)病史显示存在因神经损害导致的感觉异常;(2)疼痛区域在神经解剖分布范围内;(3)至少有一次检查证明疼痛区域符合神经分布;(4)至少存在一项辅助检查证实患者存在神经损害。

以上四种皆包含在内,可确定为该病;包含三种,则说明有可能,需要进行更加全面细致的检查和诊断;符合前两种,也说明有可能,需要再次检查和诊断。

异常性疼痛与痛觉过敏(柳叶刀综述)2014-09-23 09:18 来源:丁香园作者:辛夷籽字体大小- | +Lancet Neurol 9月刊,发表了一篇最新综述,详细介绍了神经病理性疼痛中的异常性疼痛与痛觉过敏,具体内容如下:神经病理性疼痛,是由躯体感觉神经系统的损伤及疾病引起的一系列疼痛的总称。

具体包括外周神经系统病变(带状疱疹后遗神经痛、三叉神经痛、截肢术后幻肢痛等)以及中枢神经系统疾病引起的疼痛(卒中、脊髓损伤、多发性硬化症等)。

异常性疼痛(对正常情况下的无痛刺激感到疼痛,又称为痛觉超敏)与痛觉过敏(对疼痛剌激反应增高)是神经病理性疼痛患者的两项突出症状。

两者均可见于不同外周神经病变以及中枢疼痛性疾病,影响15%-50%的神经病理性疼痛患者。

异常性疼痛与痛觉过敏依据不同刺激诱发的感觉形式而分类(触、压、针刺、冷、热)。

疼痛的强度与缓解程度,是临床疼痛研究中重要的预后检测手段。

然而,这两种方法无法全面涵盖复杂的疼痛。

目前疼痛治疗成果并不令人满意。

神经病理性疼痛的详细评估,有助于鉴定对特定疼痛治疗起反应的患者亚群。

而异常性疼痛与痛觉过敏可能是充分解读疼痛的关键点,有助于改善神经病理性疼痛的划分,提供神经病理性疼痛潜在病理生理机制的相关线索,并且成为疼痛研究中的新型终点事件。

因此,本文详细介绍了神经病理性疼痛中的异常性疼痛与痛觉过敏,具体包括两者临床症状、潜在机制、以及作为新兴预后检测手段的价值。

异常性疼痛与痛觉过敏的流行病学研究:异常性疼痛(Allodynia)是一个希腊词语,allo代表其他(other)而odynia代表疼痛(pain)。

2014年杂志Pain上的一篇系统性综述显示,在一项问卷调查研究中,根据疼痛患者的描述,神经病理性疼痛的发病率为7%-18%;然而,基于诊断代码的研究显示,神经病理性疼痛的发病率较低,仅为1%-2%。

疼痛流行病学研究中的主要难点是症状的主观性质,因而无法使用合适的验证手段。

神经病理性疼痛中异常性疼痛的发病率难以评估。

在超过1600名神经病理性疼痛患者的问卷调查研究中,18%的患者显示有轻触性疼痛,14%的患者有冷、热偶发性疼痛,47%的带状疱疹后遗神经痛患者有触觉-诱发性异常性疼痛。

对1236名不同神经病理性疼痛症状患者进行感觉定量检测的结果显示,毛刷-诱发性异常性疼痛占20%,12%的患者有痛苦的多发性神经病,49%的患者有带状疱疹后遗神经痛。

在另一项纳入482名不同原因的神经病理性疼痛患者的研究中,毛刷-诱发异常性疼痛占55%,冷-诱发性疼痛占31%、压力-诱发性疼痛占52%。

52%的痛性糖尿病性神经病变的患者以及92%的带状疱疹后遗神经痛的患者有毛刷、压力或冷刺激性疼痛。

异常性疼痛与痛觉过敏的临床评估及症状临床评估异常性疼痛以及痛觉过敏的手段包括:触发点的检测、异常感觉区域的映射、超敏强度的确定。

简单床旁检测方法包括:棉签反应、手指压力、针刺、冷热刺激等。

更详细但是耗费时间的检测方法包括激光刺激与定量感觉检测(具体见表一)。

表一:异常性疼痛与痛觉过敏的评估痛觉过敏区域以及感觉丧失位点的矛盾将给临床造成困难。

因为在痛觉过敏区可能包含有感觉丧失位点,这种情况下,感觉异常区域的映射是获得额外信息的方法。

映射图上不同疼痛类型的分布,代表疼痛评估的重要起始步骤(如图一)。

同时能够定量区域大小,并且可以在干预手段实施前后检测诱发强度以及特性。

这些程序很有用处,例如可以记录药物的疗效。

目前已经推出了自动描绘系统,具有更准确的检测价值。

图一:痛觉过敏与异常性疼痛的映射图图为黑色素瘤腋窝淋巴结完全切除术后肋间神经病变患者的痛觉过敏与异常性疼痛区域。

(A、B)黑线:自发性疼痛;绿线:触觉(实线)、针刺(虚线)的感觉降低;蓝线:动态机械性痛觉超敏;红线:针刺性痛觉过敏;(B)黑色虚线:定量感觉测试神经病理性疼痛的潜在机制可能涉及传入传输系统的损伤。

根据受牵连传入神经的不同类型,可以产生相应的感觉功能障碍。

细胞结构、功能、生化成分、连接等发生不适性改变,可以引起最终的神经损伤。

这些神经可塑性变化发生在外周损伤位点以及中枢神经系统(图二)。

其临床症状,包括受损神经支配区域疼痛的发展,以及超出受损神经支配区域的痛觉过敏与异常性疼痛。

图二:中枢敏化的机制图(A)伤害性C纤维以及非伤害性Aβ纤维传入脊髓的二级投射神经元;(B)刺激C纤维(红色区域),继而通过脊髓信号系统的放大作用,中枢敏化发展并且损伤部位以外的非伤害性刺激足以引发疼痛感觉;(C)神经损伤后,异常、增加性外周刺激的传入致使二级神经元兴奋,导致中枢敏化并且来自损伤或未损伤Aβ纤维的非伤害性输入,如今足以引发疼痛。

由于损伤,这些区域也出现敏感性丧失(黄色区域);(D)脑区到脊髓的下行抑制(-)与促进(+)途径失衡,从而影响背角神经元活性并且导致中枢敏化。

图中红色代表致敏纤维;蓝色代表正常纤维(A-C)临床上常通过症状的描述,以区分自发性(不依赖刺激)与诱发性(依赖刺激)疼痛。

但这一概念被Bennett博士所质疑,他认为这两种类型的疼痛难以区分,并且自发性神经病变性疼痛可能出现无法识别的痛觉过敏或异常性疼痛,由于日常生活中常常受到阈下性内部或外部刺激。

而他假设,这种刺激的重复发作可以致敏。

但是,临床上自发性或诱发性疼痛的区分很有意义,有助于阐明疼痛的潜在机制。

尽管疼痛途径的过度兴奋可以导致异常性疼痛与痛觉过敏的增加,但这些症状与体征并不总是归因为外源性神经元过度兴奋,有时可能是由于心理障碍。

另外,异常性疼痛与痛觉过敏并不局限于神经病变性疼痛,还可以在简单的骨关节炎患者的局部疼痛,偏头痛发作时面部敏感性皮肤,腹膜炎患者的敏感性腹壁,乃至整体纤维肌痛患者的超敏反应中出现。

痛觉过敏与异常性疼痛根据诱发疼痛的方式分为:机械性(动态、点状、静态)与温度性(冷、热)刺激,即可见于一些外周神经紊乱,如三叉神经痛、外周神经损伤以及带状疱疹后遗神经痛;又可见于中枢神经病理性疼痛(卒中后疼痛、多发性硬化症、脊髓损伤、脊髓空洞症)。

这些情况下的临床描述可以有很大不同(见图三)。

图三:三种不同类型神经病理性疼痛中痛觉过敏与异常性疼痛的区分图中橙色区域:代表触觉刺激的感觉丧失;红色阴影:代表触觉刺激感觉迟钝;红色区域:代表疼痛;点状:代表引起神经性疼痛的刺激(A)三叉神经痛:以面部阵发性剧烈疼痛为特征,如左图(left)所示,疼痛由三叉神经支配区域的触发点诱发(点状)。

非伤害性刺激,例如风吹、咀嚼、刷牙以及一些罕见的伤害性机械刺激,可以导致疼痛的发作(right)。

触发区域主要分布在口、唇、鼻周围。

纤维髓鞘的破坏,例如血管压迫三叉神经根或多发性硬化斑块,已经证明与阵发性疼痛相关。

与其它神经病理性疼痛相比,三叉神经痛临床上没有感觉丧失的症状。

三叉神经的另一特征为发作后具有间歇期(疼痛不发作或仅轻微发作),可以持续几分钟。

这不同于其它神经病变类型,后者往往持续时间更长甚至出现持续的异常性疼痛或痛觉过敏区域;(B)神经损伤后疼痛是神经病理性疼痛的常见原因,与异常性疼痛相关。

具体包括创伤后神经损伤、创伤性损伤(截肢等)、神经压迫(腕管综合征)以及炎症后病变(带状疱疹后遗性神经痛)等。

这些情况的典型临床特征为具有阴性症状,即异常性疼痛区域内同时存在感觉丧失区域。

异常性疼痛区域可以被映射出来,并指定每种感觉形式。

图示病例为膝关节镜检后的隐神经髌下支医源性损伤;(C)中枢神经病理性疼痛:由中枢神经系统典型疼痛信号系统病变或损伤引起,例如脊髓丘脑系统。

中枢病理性疼痛的特征是通过脊髓丘脑系统传导的感觉方式(温度、针刺)受到影响。

在相同区域,可出现自发性痛或异位痛的阳性症状与体征(right),可位于深部或表皮,并且包括一种或几种感觉特性。

典型案例包括:脊髓损伤性疼痛、多发性硬化症、卒中后疼痛。

图示为,右侧脑梗伴大脑中动脉闭塞性后的疼痛发展,右侧轻偏瘫、左侧感觉迟钝、左臂自发性疼痛。

感觉变化对疼痛的发展有一定的预测价值。

研究证实,感觉过敏早于一些神经病理性疼痛的发生。

例如,在脊髓损伤与中枢卒中后疼痛中(Klit博士及其同事发现、未发布),早期感觉过敏可以预测中枢疼痛的发展,提示中枢神经过度兴奋的逐渐发生并且早于自发性中枢疼痛的发展。

在外周神经病理性疼痛中发现,早期感觉过敏可以增加手术后持续性疼痛的可能性。

机械性痛觉超敏(机械性异常性疼痛)与痛觉过敏主要分为3种类型的异常性疼痛与痛觉过敏:轻触诱发的动态机械性痛觉超敏、针刺皮肤诱发的点状样痛觉过敏与异常性疼痛;皮肤或深部组织压力诱导的静态痛觉过敏与异常性疼痛。

针对动态机械性痛觉超敏(异常性疼痛)和点状样痛觉过敏的研究较多,可能因为这两者在临床上最为明显。

动态机械性痛觉超敏(动态机械性异常性疼痛)神经病理性疼痛中的动态性痛觉超敏,可能类似于应用辣椒素后痛觉过敏区域出现的继发性症状,两者有相似的时间空间刺激参数以及疼痛描述。

这些相似性提示,一些神经病理性疼痛中的动态机械性痛觉超敏的潜在机制类似于辣椒素放大试验所见,能够产生损伤位点处的原发性痛觉过敏带以及超过损伤位点的继发性痛觉过敏;但目前无法证明这一想法。

刺激相关性疼痛,依据性质只在保留感觉上行性通路的区域内出现,因此,与单纯自发性疼痛患者相比,异常性疼痛与痛觉超敏的患者往往神经缺陷较小。

在部分神经损伤的患者中,一种或几种形式的缺陷可能被相关的邻近区域再生神经纤维的过度兴奋所掩盖。

目前通常认为,大多情况下动态机械性痛觉超敏由低阈值的Aβ纤维介导。

在一项由Gracely 及其同事开展的经典研究中,神经损伤诱发位点的局部麻醉阻滞,可以减轻持续性疼痛与毛刷诱发的异常性疼痛,并且在麻醉消失后,疼痛与异常性疼痛重新出现。

而在神经损伤的患者中,选择性阻断A纤维传入,动态机械性痛觉超敏消失,但由C纤维介导的烧灼样疼痛持续存在。

动态机械性痛觉超敏反应时间的研究,显示这种紊乱通过大型有髓纤维介导。

在神经损伤性疼痛患者中,一旦增加Aβ纤维的压迫阻滞,可以使感觉形式由动态机械性痛觉超敏变为动态机械性痛觉迟钝,这提示感觉迟钝与痛觉超敏为相同波谱的一部分,并且受到非伤害性机械敏感性纤维传入程度的精心调节。

细小神经纤维可能也是异常性疼痛的重要起源。

使用辣椒素或芥子油诱发疼痛与痛觉过敏的实验性研究显示,皮肤升温后,烧灼样疼痛与动态机械性痛觉超敏增加。

另一项研究发现,相比于粗大神经纤维,热痛性通路的存在(通过激光-诱发电位评估)更常见于外周神经病变以及动态机械性痛觉超敏的患者中。

另外,在一些情况下,动态机械性痛觉超敏可能通过无髓鞘、低阈值的机械敏感性传入纤维介导(如愉悦的轻柔皮肤抚摸信号),尽管神经病理性疼痛患者中这些纤维的作用尚未弄清。

在中枢性疼痛(如中枢卒中后疼痛)中发现,热途径障碍但触觉信号路径完好的患者中仍出现触觉异常性疼痛,这提示,热传输途径参与疼痛发展。