关于 2012 年诺贝尔物理学奖研究报告

- 格式:pdf

- 大小:511.05 KB

- 文档页数:4

2005年诺贝尔物理学奖:精密频率测量技术(2012-10-15 21:33:55)转载▼标签:分类:科学技术教育频率一直是电磁波最重要的参数之一,电磁波在根据频率由小到大分为了无线电波,微波,红外线,可见光,紫外线,X射线和г射线。

每一个频段的电磁波的研究都对人类科技发展起着至关重要的作用,电磁波的频率所对应的时间也成为了人类计量的最新标准。

人类对电磁波频率的精密测量源自20世纪50年代的微波频率测量,那个时候随着原子能级结构的深入研究,以及不久后微波激射器(Maser)的出现,人们能够获得频率分布很窄的微波辐射。

美国物理学家拉姆齐(N. F. Ramsey)在1950年提出分离了振荡场方法,解决了原子钟设计里的关键问题,创制了铯原子钟。

1960年他又提出并建造了氢微波激射器,也就是氢原子钟,使计时的不确定度下降到10-12。

拉姆齐因此获得了1989年诺贝尔物理学奖。

20世纪60年代激光器横空出世,人类又可以获得频率分布很窄的可见光辐射(单色光),随后美国的霍尔(John L. Hall)和德国的汉施(T. W. Hansch)各自发明了“光梳”技术,从而可以精确测量激光频率。

二人也因此获得2005年诺贝尔物理学奖。

两次诺贝尔奖,三位伟大的实验物理学家,电磁波频率精密测量成了实验物理学一个重要的组成部分。

它决定着人类能够测量的时间与空间精度,决定着人类科技的发展水平。

一、拉姆齐与微波频率精确测量拉姆齐的导师拉比(I. I. Rabi,1944年诺贝尔物理学奖)用量子力学的含时薛定谔方程计算二能级与光场相互作用,得到了二能级原子跃迁的动力学过程,在频谱上显示为拉比振荡。

取拉比频率与相互作用时间乘积为π,拉比振荡谱线的峰值便和光场频率精密对应。

原子与微波谐振腔相互作用时,谐振腔的尺度和形状受微波的频率、场分布均匀性的要求限制,而且原子的速度又无法任意控制,这就决定了不可能通过提高微波与原子的作用时间降低谱线宽度。

近5年来,诺贝尔物理学奖颁发给了一些杰出的科学家,他们在物理领域取得了突出的成就。

以下是近5年来诺贝尔物理学奖的获奖情况及其获奖原因:1. 2016年诺贝尔物理学奖获得者- 获奖人:David J. Thouless、F. Duncan M. Haldane 和 J. Michael Kosterlitz- 获奖原因:他们在拓扑相变和拓扑材料领域做出了突出贡献,揭示了物质在极低温下的量子力学性质。

2. 2017年诺贝尔物理学奖获得者- 获奖人:雷蒙德·魏斯、巴里·麦金特和基普·索恩特劳普- 获奖原因:他们发现了引力波,这是爱因斯坦广义相对论预言的一种重要现象。

3. 2018年诺贝尔物理学奖获得者- 获奖人:阿斯比尔·哈格、约翰·巴里舍尔和詹姆斯·皮尔斯- 获奖原因:他们在激光物理领域取得了突破性成就,发展了高功率激光技术。

4. 2019年诺贝尔物理学奖获得者- 获奖人:詹姆斯·普陀夫、迈克尔·梅优和迪迪尔·托雷伊- 获奖原因:他们在地球物理领域做出了杰出贡献,发现了地球外层核的形成和性质。

5. 2020年诺贝尔物理学奖获得者- 获奖人:罗杰·彭罗斯和Andrea Ghez- 获奖原因:他们分别在天体物理领域做出了开创性贡献,发现了黑洞的存在以及对银河系中心的引力场进行了精确测量。

总结来看,近5年来诺贝尔物理学奖的获得者们分别在拓扑相变、引力波、激光技术、地球物理和天体物理领域做出了举世瞩目的突出贡献。

他们的成就不仅仅是对物理学领域的宝贵贡献,更是对人类对自然、宇宙和科学的理解提供了重要启示和突破。

期待未来,更多的物理学家能够继续取得创新性成就,为人类知识的拓展和科技的进步作出更多贡献。

在过去的五年里,诺贝尔物理学奖的获得者们所取得的成就令人瞩目,显示了物理学领域的不断创新和突破。

他们的研究成果不仅为物理学的发展做出了贡献,更在人类对宇宙和自然规律的理解方面带来了重大启示。

2012诺贝尔物理学奖简介北京时间2012年10月9日下午5时45分,在瑞典首都斯德哥尔摩的卡罗琳斯卡医学院,2012年诺贝尔物理学奖的获奖者名单揭晓。

获奖者为法国科学家沙吉·哈罗彻(Serge Haroche)与美国科学家大卫·温兰德(David J. Wineland)。

量子理论是现代物理学的两大基石之一。

颁奖词称,两位获奖者的研究成果为量子理论研究提供了突破性的研究成果。

两位获奖者将分享800万克朗(约合110万美元)的诺贝尔奖奖金。

瑞典皇家科学院授予这二人奖项的原因是他们在“突破性的试验方法使得测量和操纵单个量子系统成为可能”。

塞尔日·阿罗什和大卫·维因兰德独立地发明并拓展出能够在保持个体粒子的量子力学属性的情况下对其进行测量和操控的方法,而这在之前被认为是不能实现的。

在不破坏单个量子粒子的前提下实现对其直接观测,两位获奖者以这样的方式为量子物理学实验新纪元开辟了一扇大门。

对于单个光子或物质粒子来说,经典物理学定律已不再适用,量子物理学开始“接手”。

但从环境中分离出单个粒子并非易事,而且一旦粒子融入外在世界,其神秘的量子性质便会消失。

因此,许多通过量子物理学推测出来的现象看似荒诞,也不能被直接观测到,研究人员也只能进行一些猜想实验,试图从原理上证明这些荒诞的现象。

通过巧妙的实验方法,阿罗什和维因兰德与研究小组一起成功地实现对量子碎片的测量和控制,颠覆了之前人们认为的其无法被直接观测到的看法。

这套新方法允许他们检验、控制并计算粒子。

他们的方法大同小异,大卫·维因兰德是利用光或光子来捕捉、控制以及测量带电原子或者离子,Serge Haroche采取了相反的方法:通过发射原子穿过阱,他控制并测量了捕获的光子或粒子。

两位获奖者均在量子光学领域研究光与物质间的基本相互作用,这一领域自1980年代中期以来获得了相当多的成就。

他们的突破性的方法,使得这一领域的研究朝着基于量子物理学而建造一种新型超快计算机迈出了第一步。

2012年诺贝尔物理学奖2012年物理学奖,由两位物理学家分享,他们是美国的大卫•维因兰德(David Wineland)和法国的塞尔日•阿罗什(Serge Haroche)。

获奖理由是他们创造的突破性的试验方法使得测量和操纵单个量子系统成为可能。

大卫•维因兰德(David Wineland, 1944—),出生于美国威斯康辛州密尔沃基。

1961年,从加州沙加缅度的恩忻娜高中(Encina High School)毕业。

进入加州大学柏克利分校读本科,1965年得到学士学位。

之后,他以优异成绩转入哈佛大学攻读博士学位,导师是诺曼•拉姆齐(1989年诺贝尔物理学奖得主)。

1970年获得博士学位。

之后加入汉斯•德默尔特(1989年诺贝尔物理学奖得主)的研究团队,在华盛顿大学做博士后。

1975年,美国国家标准技术研究所聘请他为物理研究员。

在那里,他成为离子储存团队的领导人。

应用激光冷却离子技术,该团队制做出至2012年为止最准确的原子钟,比铯-133原子钟的频率标准还要精确两个数量级。

塞尔日•阿罗什(Serge Haroche, 1944—),出生于摩洛哥的卡萨布兰卡,法国公民。

1967年毕业于巴黎高等师范学校。

1971年从巴黎第六大学(皮埃尔与玛丽•居里大学)获得博士学位,进入法国国家科学研究中心工作。

1975年后先后任皮埃尔与玛丽•居里大学物理学教授、巴黎高等师范学校教授、法兰西大学教授、量子物理学会主席。

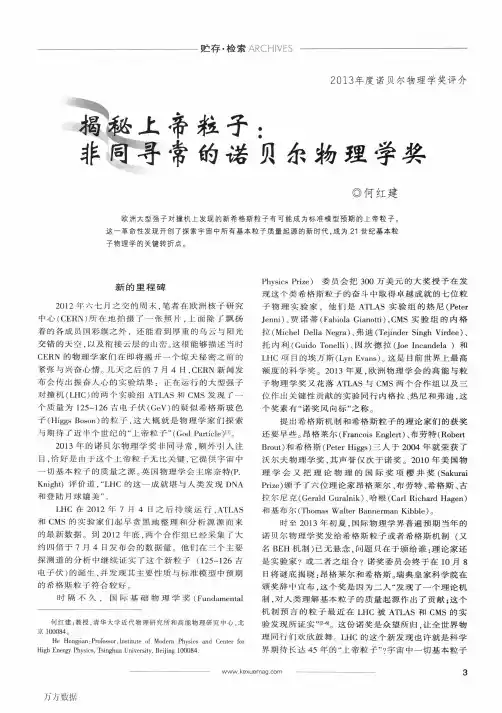

对于大众来说,2012年物理学最重大的发现应该是欧洲核子中4(CERN)运行的大型重子对撞机(LHC)发现了粒子物理学家们寻找了几十年的“希格斯玻色子”,因此,英国科学家皮特•希格斯(Peter Higgs)获得本年度的诺贝尔物理学奖似乎是“众望所归”。

但希格斯教授未获今年诺贝尔奖的原因也很容易理解:每年诺贝尔奖的提名在当年的2月份就截止了,而彼时尚未确定发现希格斯玻色子;其次,每一届诺贝尔物理学奖的获奖人数不超过三人,如果授予有关希格斯玻色子的工作,那么获奖名单实在难以确定一一在实验方面,数以千计的实验人员在大型重子对撞机前工作数年,理应是发现希格斯玻色子的最大功臣;在理论方面,最早提出关于标准粒子模型理论的是比利时理论物理学家弗朗索瓦•恩格勒(Francois Englert)和罗伯特•布罗特(Robert Brout),在随后半年里又有六位科学家相继发表了相关的论文,而皮特•希格斯则是第一个预言在这个理论当中存在着一个尚未发现的基本粒子的人,这些科学家都对希格斯玻色子的发现做出了重要贡献。

2012年诺贝尔物理学奖:操纵单个量子粒子2012年诺贝尔物理学奖授予塞尔日•阿罗什和大卫•J•维因兰德,以表彰他们分别独立发明并拓展了在保持单个粒子量子力学特性的前提下,测量和操纵它们的方法。

他们的发明开辟了量子物理学的新时代;他们成功地观测到非常脆弱的量子态,在不破坏单个粒子的前提下直接观察它们的特性;他们的工作为制造新型超高速基于量子物理的计算机迈出了第一步。

也可以用来制造极精准时钟,用于未来的时间标准,比现有的铯原子钟精确百倍。

单个物质粒子包括光子,经典力学不适用,粒子表现出量子性。

然而长久以来,单个粒子不能从脱离周围环境直接观测到,科学家只能通过思想实验验证它奇异的表现。

两位获奖者均致力于量子光学领域物质粒子及光子基本相互作用力的研究工作。

这个领域从20世纪80年代中期开始有飞跃性的发展。

他们的工作有很多相同之处。

大卫•维因兰德将带电原子或离子置于势阱中,控制并测量它们的光子。

塞尔日•阿罗什则相反,控制并测量势阱中的离子,通过势阱向离子注入光子。

在势阱中控制单个离子在科罗拉多州博尔德市,大卫•维因兰德维因兰德的实验室内,带电原子或离子被置于电场内的势阱中。

该实验在真空和低温条件下进行,使粒子远离热和辐射干扰。

维因兰德实验的一个秘诀是使用激光脉冲。

他用激光压制离子在势阱中的热运动,使离子停留在最低能量状态,从而观测势阱中离子的量子现象。

一个细致调节好的激光束可以使离子进入叠加态,该形态使一个离子同时存在于两种不同状态。

例如,一个离子可以同时处于两种能量值。

它开始处于较低能量的状态,激光的作用仅仅是向高能量状态轻轻推它,能够使它停留在两种状态的叠加中,进入任何一种状态有相等的可能性。

这样可以研究离子的量子叠加状态。

在势阱中控制单个光子塞尔日•阿罗什和他的研究小组采取不同的方法揭示神秘的量子世界。

在巴黎的实验室里,微波光子在相距3厘米的镜片之间反弹。

镜片用超导材料制作,被冷却到刚刚超过绝对零度。

2012年诺贝尔生理学或医学奖剖析与启示(生物92 09122025伏东科)2012年10月8日,一年一度的诺贝尔生理学或医学奖在瑞典斯德哥尔摩揭晓,获奖学者是京都大学物质-细胞统合系统据点iPS细胞研究中心主任山中伸弥和英国剑桥大学发育生物学家约翰-戈登。

他们曾在其研究中发现了细胞核的重新编程。

一直以来,生物学家认为细胞的分化是一条不归路,只能从全能的干细胞不断的分化,最后成为各种功能各异的特效细胞。

而这两位科学家则一前一后通过实验证明了通过对一些“细胞因子”的诱导,可以将这一过程逆转。

所谓细胞核的重新编程,就是指成年体细胞重新诱导回早期干细胞状态,以用于形成各种类型的细胞。

这两位两位科学家的发现彻底改变了人们对细胞和器官生长的理解。

为生命科学增添了新的一页。

早在1962年,约翰-戈登将青蛙的肠道上皮细胞的细胞核移植到卵细胞内,培育出了世界上第一只“核移植动物”。

在在约翰-戈登的青蛙体细胞核移植实验之前,核移植技术已经发现,而没有高度分化的正常细胞的核移植成功的实验的发布。

一部分原因是从这种实验获取有意义的结果比较困难。

少量分化细胞的细胞质使得他们的细胞核易通过暴露在生理盐水中损坏。

这使得难以评估移植引起的异常的重要性。

核移植技术在某种程度上已表明分化细胞的细胞核可以促进不同种类细胞的形成。

弄清这种细胞核的发育能力是非常有必要的,因为任何涉及细胞分化的核物质的改变一定在这种细胞中发生过[1]。

2006年,日本科学家山中伸弥基于约翰-戈登的理念,通过精心的实验设计,将将普通皮肤的成纤维细胞重新变回多能干细胞。

从约翰-戈登的青蛙肠道上皮细胞核移植实验告诉我们,分化细胞可以通过将核物质移植到卵细胞当中或同胚胎干细胞融合,来重新编程为胚胎样的的状态。

但是人们对于这些诱导细胞进行重新编程的因子知之甚少。

在cell上发表的Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors一文介绍了在胚胎干细胞培养条件下将老鼠的胚胎或成纤维细胞诱导为多能干细胞的四个因子:Oct3/4,Sox2,c-Myc和Klf4。

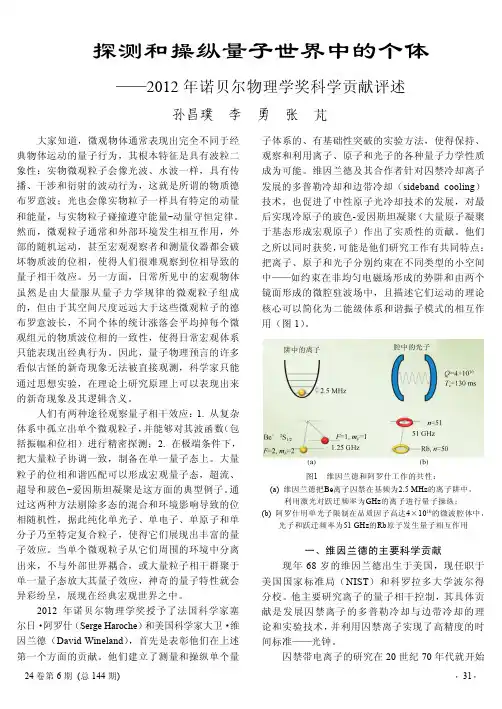

探测和操纵量子世界中的个体 ——2012年诺贝尔物理学奖科学贡献评述孙昌璞李勇张芃大家知道,微观物体通常表现出完全不同于经典物体运动的量子行为,其根本特征是具有波粒二象性:实物微观粒子会像光波、水波一样,具有传播、干涉和衍射的波动行为,这就是所谓的物质德布罗意波;光也会像实物粒子一样具有特定的动量和能量,与实物粒子碰撞遵守能量-动量守恒定律。

然而,微观粒子通常和外部环境发生相互作用,外部的随机运动,甚至宏观观察者和测量仪器都会破坏物质波的位相,使得人们很难观察到位相导致的量子相干效应。

另一方面,日常所见中的宏观物体虽然是由大量服从量子力学规律的微观粒子组成的,但由于其空间尺度远远大于这些微观粒子的德布罗意波长,不同个体的统计涨落会平均掉每个微观组元的物质波位相的一致性,使得日常宏观体系只能表现出经典行为。

因此,量子物理预言的许多看似古怪的新奇现象无法被直接观测,科学家只能通过思想实验,在理论上研究原理上可以表现出来的新奇现象及其逻辑含义。

人们有两种途径观察量子相干效应:1. 从复杂体系中孤立出单个微观粒子,并能够对其波函数(包括振幅和位相)进行精密探测;2. 在极端条件下,把大量粒子协调一致,制备在单一量子态上。

大量粒子的位相和谐匹配可以形成宏观量子态,超流、超导和玻色-爱因斯坦凝聚是这方面的典型例子。

通过这两种方法剔除多态的混合和环境影响导致的位相随机性,据此纯化单光子、单电子、单原子和单分子乃至特定复合粒子,使得它们展现出丰富的量子效应。

当单个微观粒子从它们周围的环境中分离出来,不与外部世界耦合,或大量粒子相干群聚于单一量子态放大其量子效应,神奇的量子特性就会异彩纷呈,展现在经典宏观世界之中。

2012年诺贝尔物理学奖授予了法国科学家塞尔日·阿罗什(Serge Haroche)和美国科学家大卫·维因兰德(David Wineland),首先是表彰他们在上述第一个方面的贡献。

法美科学家因首次“活捉”粒子分享物理诺奖2012年10月10日03:24新京报金煜邓琦我要评论(313)字号:T|T瑞典皇家科学院9日宣布,将2012年诺贝尔物理学奖授予法国物理学家塞尔日·阿罗什和美国物理学家戴维·瓦恩兰,以表彰他们在量子物理学方面的卓越研究。

2012年诺贝尔奖法美科学家分享物理学奖所属分类:新闻新功能放大观看“不可想象”的突破当天上午,瑞典皇家科学院常任秘书诺尔马克在皇家科学院会议厅宣读了获奖者名单及其获奖成就。

他说,这两位物理学家用突破性的实验方法使单个粒子动态系统可被测量和操作。

他们独立发明并优化了测量与操作单个粒子的实验方法,而实验中还能保持单个粒子的量子物理性质,这一物理学研究的突破在之前是不可想象的。

随后,诺贝尔物理学奖评选委员们介绍了获奖者的研究成果。

他们说,通过巧妙的实验方法,阿罗什和瓦恩兰的研究团队都成功地测量和控制了非常脆弱的量子态,这些新的实验方法使他们能够检测、控制和计算粒子。

单个粒子极难俘获在基本粒子所处微观层面上,单个粒子一方面难以与周围环境分离;另一方面是一旦与周围环境相互作用,随即失去量子特性;另外,如果两个粒子相互作用,即使两者分离,互动作用会继续存在。

瑞典皇家科学院也认为,单个粒子很难从周围环境中隔离观测,一旦它们与外界发生交互,通常会失去神秘的量子性质,使得量子物理学中很多奇特现象无法被观测到。

相当长一段时期内,量子物理学理论所预言的诸多神奇现象难以在实验室环境下直接“实地”观测和验证,只存在于研究人员的“思维实验”中。

评委会认定,两人“开启量子物理学实验新时代的大门,显示不必损毁量子粒子个体,就可以直接观测它们”。

两位获奖者的实验方法有很多相似之处,瓦恩兰困住带电原子或离子,通过光或光子来控制和测量它们;而阿罗什却让原子通过一个陷阱,从而控制和测量被困光子和光的粒子。

经济危机致奖金缩水阿罗什和瓦恩兰将分享800万瑞典克朗(约合114万美元)的奖金。

操纵和测量单个量子态——2012年诺贝尔物理学奖简介*郭文祥① 刘伍明②【摘要】同为68岁的法国科学家塞尔日·阿罗什(Serge Haroche)与美国科学家大卫·维因兰德(David J.Wineland)分享了2012年诺贝尔物理学奖.他们的突破性研究,让原本神秘的量子世界不再“与世隔绝”.在量子世界中,粒子行为不遵从经典物理学规律,人类对量子的观测更是难上加难.通过巧妙的实验方法,阿罗什和维因兰德的研究小组成功地实现对单个量子态的测量和控制,颠覆了之前人们认为的其无法被直接观测的看法.【期刊名称】自然杂志【年(卷),期】2012(034)006【总页数】5【关键词】关键词非破坏性测量量子光学量子操控同为68岁的法国科学家塞尔日·阿罗什(Serge Haroche)与美国科学家大卫·维因兰德(David J.Wineland)分享了2012年诺贝尔物理学奖。

他们的突破性研究,让原本神秘的量子世界不再“与世隔绝”。

在量子世界中,粒子行为不遵从经典物理学规律,人类对量子的观测更是难上加难。

通过巧妙的实验方法,阿罗什和维因兰德的研究小组成功地实现对单个量子态的测量和控制,颠覆了之前人们认为的其无法被直接观测的看法。

2012年10月9日下午,诺贝尔物理学奖揭晓。

瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会将奖项授予量子光学领域的两位科学家——法国物理学家塞尔日·阿罗什与美国物理学家大卫·维因兰德,以奖励他们“提出了突破性的实验方法,使测量和操控单个量子态成为可能”。

图1为科学家操控单个量子的漫画。

组成世界的基本成分——原子(物质)和光子(光)的运动由量子力学来描述。

这些粒子大多并不孤立,而是与环境进行强烈的相互作用。

然而粒子系统的运动则与孤立粒子不同,常常可以用经典物理学来描述。

量子力学领域一开始的时候,物理学家只能使用思想实验去简化情况,并预测单个量子粒子的行为。

罗伯特·莱夫科维茨10月10日,因为对“G蛋白偶联受体”的研究,两位美国科学家——杜克大学医学中心教授、69岁的罗伯特·莱夫科维茨(Robert Lefkowitz)和斯坦福大学医学院教授、57岁的布莱恩·科比尔卡(BrianKobilka)分享了今年的诺贝尔化学奖。

他们破解了人体信息交流系统的秘密,即身体如何感知外部世界,并将信息发送到细胞。

该项研究成果将有助于新药物的开发。

而18年前,G蛋白和G蛋白偶联受体(GPCRs)就曾令他们的发现者——两名美国科学家获得了诺贝尔生理学或医学奖。

莱夫科维茨和科比尔卡的研究成果填补了细胞如何对外界信号做出反应以及细胞之间如何交流的空白。

“这是体现人类智慧的一个很了不起的贡献,这一发现能帮助我们更好地了解关于我们身体运行的复杂细节。

”美国化学学会主席巴萨姆·萨卡什里(Bassam Shakhashiri)说道。

科学家们早已知道,像肾上腺素这样的应激激素会引发人迎击或逃跑,具体体现为视域聚焦、呼吸加快、减少消化道等非紧要器官的血液供应等,但是肾上腺素并不进入细胞。

“显然,必须假设有某种受体参与了这一过程。

”诺贝尔化学奖评审委员会成员斯文·利丁(SvenLidin)在新闻发布会上说道,“但这究竟是一种什么样的受体,及其他是如何做出反应的,长期以来一直是一个谜。

”细胞表面的聪明受体每个人的身体就是一个数十亿细胞相互作用的精确校准系统。

每个细胞都含有微小的受体,可让细胞感知周围环境以适应新状态。

罗伯特·莱夫科维茨和布莱恩·克比尔卡因为突破性地揭示G蛋白偶联受体这一重要受体家族的内在工作机制而获得2012年诺贝尔化学奖。

长期以来,细胞如何感知周围环境一直是一个未解之谜。

科学家已经弄清像肾上腺素这样的激素所具有的强大效果:提高血压、让心跳加速。

他们猜测,细胞表面可能存在某些激素受体。

但在上个世纪大部分时期里,这些激素受体的实际成分及其工作原理却一直是未知数。

从诺贝尔物理学奖历届获奖研究方向中总结近百年来物理学科的发展方向诺贝尔物理学奖是根据瑞典化学家诺贝尔遗嘱所设的系列奖项之一,也是举世瞩目的最高科学大奖,是科学家们最梦想得到的奖项。

诺贝尔物理学奖的颁发已经持续一百余年了。

这一百余年正是现代物理学大发展的时期。

诺贝尔物理学奖包括了物理学的许多重大研究成果,遍及现代物理学的各个主要领域。

一百多年来的颁奖显示了现代物理学发展的轨迹。

可以说,诺贝尔物理学奖显示了现代物理学伟大成就的缩影,折射出了现代物理学的发展脉络。

诺贝尔物理学奖的颁发体现了物理学新成果的社会价值和历史价值,对科学进步有举足轻重的影响。

(注:摘自郭奕玲沈慧君《物理学史》)下面,我们把一百多年来历届诺贝尔物理学奖跟物理学的发展联系起来,把从1901年开始到1976年分为三个25年,也就是三个时代,从1777年到至今称为第四个时代,从这四个时代的诺贝尔得主的研究方向总结归纳出现代物理的发展轨迹及方向。

在第一个25年里,是一个从理论物理过度到量子物理的重要时期。

这一时期中,X射线的研究起到了十分重要的作用,首届诺贝尔物理学奖授予伦琴就是由于他发现了X射线,正是这一发现拉开了现代物理学革命的序幕。

X射线的发现和随后和放射性和电子的发现以及作为其起因的阴极射线的研究相继在1902年、1903年、1905年、1906年被授予诺贝尔物理学奖。

贝克勒尔和居里夫妇对放射性的工作获得了1903年的诺贝尔物理学奖,这些工作再加上卢瑟福对α射线的研究,使人们认识到以前被看成大概是没有结构的原子实际上包含了非常小而又非常紧凑的核。

人们还发现,有些原子核不稳定,会发射α,β等辐射。

在当时这可以说是一种革命性的简介,后来和物理学其他领域的并行工作一起,导致了创立第一章有用的原子结构图像。

X射线的研究,特别是X射线光谱学的研究,为原子结构提供了详细的信息,为此劳厄、亨利布拉格和劳伦斯布拉格、巴拉克以及曼妮西格班相继于1914年、1915年、1917年、1924年获得了诺贝尔物理学奖。

2012年诺贝尔生理学或医学奖解读约翰·伯特兰·格登爵士(Sir John Bertrand Gurdon)主要贡献:John· B. Gurdon在1962年发现细胞的专门化是可逆的。

关于这一发现有一个在青蛙体内做的经典的实验:他用来自成熟的肠细胞的核在卵细胞替换掉了不成熟细胞核。

这一修改后的卵细胞最终仍发展成为一个正常的蝌蚪。

这也说明成熟细胞的DNA仍然有发展青蛙体内所有细胞的所有必须信息。

1962年英国牛津大学的科学家戈登(John Gurdon)报告,他们用蝌蚌的小肠细胞核移植到去核的蛙卵中,形成的“重组卵细胞”最终可发育成成熟的蛙。

从而证明了,二栖类动物已分化的细胞核(因蝌蚪已能进食,因此假定其已分化)仍然具有分化上的全能性。

戈登的结果曾受到严重質疑,首先是他的学生史密斯(Dennis Smith)发现,大多数蛙的蝌蚪期的肠上皮中有2-5%的细胞是未行减数分裂的原始生殖细胞,这些细胞具有能发育成一个新个体的全套细胞DNA,而戈登实验的戍功率也正好只有2%。

因此他认为,戈登实验中的“肠细胞”实际上是生殖细胞而非“已分化”的细胞。

在同时他用肠上皮中没有生殖细胞的蛙种重复戈登的实验,均不能获得成功。

实际上,戈登实验提出的“成体细胞核移植可以产生成体蛙”的结论一直没有被完全接受,事实上,用成体蛙(而非蝌蚪)的体细胞核移植从来没有获得过成体蛙。

尽管如此,由于戈登的结论极其想象力,它很快这被写进了教科书,戈登成了第一个提出成体细胞核仍保留分化全能性的科学家。

但由于此后用哺乳动物的体细胞核移植制造成体动物始终不能成功,所以相当长的时间里,人们普遍认为,哺乳动物高度分化了的细胞核已经永久性地、不可逆地失去了分化上的全能性。

直到1996年克隆绵羊多莉的诞生,这个认识才被打破,这也是多莉事件如此轰动的原因之一,它同时也证实了戈登结论的正确性,使他成了“发现成熟细胞可被重编程变为多能性”的先驱而获得了2012年诺贝尔医学奖。

2008年至2012年诺贝尔物理学奖获得者及其主要贡献简介获奖年度:2012年获奖者:沙吉·哈罗彻(Serge Haroche)大卫·温兰德(David J.Wineland)获奖者简介:沙吉·哈罗彻1944年生于摩洛哥的卡萨布兰卡,现为法国籍。

他1971年在巴黎第六大学获得博士学位,曾任职于法国国家科研中心和法国综合理工大学,现为法兰西学院和巴黎高等师范学院教授。

大卫·温兰德1944年生于美国密尔沃基,1970年在哈佛大学获得博士学位,现任职于美国国家标准与技术研究所和科罗拉多大学博尔德分校。

获奖原因瑞典皇家科学院授予这二人奖项的原因是他们在“突破性的试验方法使得测量和操纵单个量子系统成为可能”。

塞尔日·阿罗什和大卫·维因兰德独立地发明并拓展出能够在保持个体粒子的量子力学属性的情况下对其进行测量和操控的方法,而这在之前被认为是不能实现的。

在不破坏单个量子粒子的前提下实现对其直接观测,两位获奖者以这样的方式为量子物理学实验新纪元开辟了一扇大门。

对于单个光子或物质粒子来说,经典物理学定律已不再适用,量子物理学开始“接手”。

但从环境中分离出单个粒子并非易事,而且一旦粒子融入外在世界,其神秘的量子性质便会消失。

因此,许多通过量子物理学推测出来的现象看似荒诞,也不能被直接观测到,研究人员也只能进行一些猜想实验,试图从原理上证明这些荒诞的现象。

通过巧妙的实验方法,阿罗什和维因兰德与研究小组一起成功地实现对量子碎片的测量和控制,颠覆了之前人们认为的其无法被直接观测到的看法。

这套新方法允许他们检验、控制并计算粒子。

两位获奖者均在量子光学领域研究光与物质间的基本相互作用,这一领域自1980年代中期以来获得了相当多的成就。

他们的突破性的方法,使得这一领域的研究朝着基于量子物理学而建造一种新型超快计算机迈出了第一步。

就如传统计算机在上世纪的影响那样,或许量子计算机将在本世纪以同样根本性的方式改变我们的日常生活。