高一历史第13课辛亥革命1

- 格式:ppt

- 大小:1.78 MB

- 文档页数:85

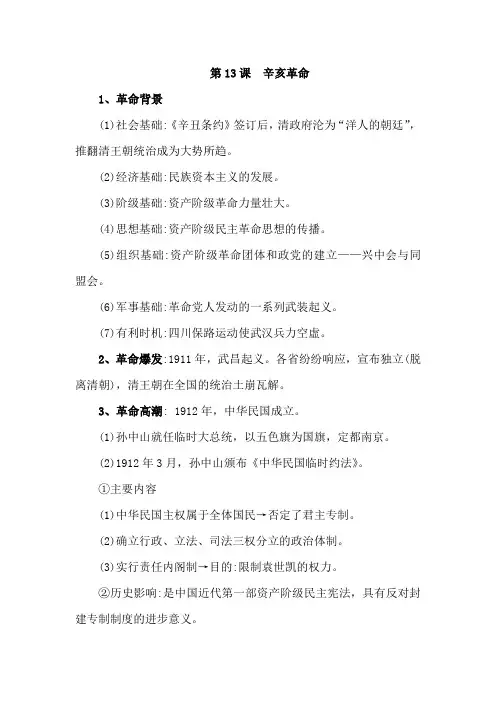

第13课辛亥革命1、革命背景(1)社会基础:《辛丑条约》签订后,清政府沦为“洋人的朝廷”,推翻清王朝统治成为大势所趋。

(2)经济基础:民族资本主义的发展。

(3)阶级基础:资产阶级革命力量壮大。

(4)思想基础:资产阶级民主革命思想的传播。

(5)组织基础:资产阶级革命团体和政党的建立——兴中会与同盟会。

(6)军事基础:革命党人发动的一系列武装起义。

(7)有利时机:四川保路运动使武汉兵力空虛。

2、革命爆发:1911年,武昌起义。

各省纷纷响应,宣布独立(脱离清朝),清王朝在全国的统治土崩瓦解。

3、革命高潮: 1912年,中华民国成立。

(1)孙中山就任临时大总统,以五色旗为国旗,定都南京。

(2)1912年3月,孙中山颁布《中华民国临时约法》。

①主要内容(1)中华民国主权属于全体国民→否定了君主专制。

(2)确立行政、立法、司法三权分立的政治体制。

(3)实行责任内阁制→目的:限制袁世凯的权力。

②历史影响:是中国近代第一部资产阶级民主宪法,具有反对封建专制制度的进步意义。

4、革命结局: 1912年3月,革命胜利果实被袁世凯窃取。

辛亥革命以失败告终。

表现:(1)革命果实被袁世凯窃取。

(2)反帝反封建的革命任务没有完成。

(3)半殖民地半封建社会的性质没有改变。

原因:(1)主观:资本主义经济发展不充分;资产阶级的软弱性和妥协性。

(2)客观:中外反动势力的联合破坏和镇压。

启示:在半殖民地半封建社会的中国,资产阶级共和国的方案行不通。

5、历史功绩(1)性质:中国近代一次伟大的资产阶级民主革命。

(2)历史功绩①政治:(1)推翻了清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度。

(2)建立了资产阶级共和国,使人民获得了一些民主权利。

②经济:为民族资本主义发展创造了条件。

③思想:使民主共和观念深入人心。

★[归纳总结]多角度认识辛亥革命的历史意义和局限:(1)从现代化史观和文明史观角度来说,辛亥革命是中国近代化和近代文明发展的重要里程碑。

第13课辛亥革命武昌起义1.清廷颁谕宣布实行“新政”世有万祀①不易之常经,无一成不变之治法。

穷变通久,见于《大易》②;损益可知,著于《论语》。

盖不易者三纲五常,昭然如日星之照世,而可变者令甲令乙,不妨如琴瑟之改弦。

伊古以来,代有兴革,当我朝列祖列宗,因时立制,屡有异同。

入关以后,已殊沈阳之时;嘉庆、道光以来,渐变雍正、乾隆之旧。

大抵法积则敝,法敝则更。

惟归于强国利民而已。

自播迁③以来,皇太后宵旰④焦劳,朕尤痛自刻责。

深念近数十年积敝相仍⑤,因循粉饰,以致酿成大衅。

现正议和,一切政事,尤须切实整顿,以期渐致富强。

懿训⑥以为取外国之长,乃可去中国之短,惩前事之失,乃可作后事之师。

自丁戊⑦以还,伪辩纵横,妄分新旧,康逆之祸,殆更胜于红巾⑧……康逆之讲新法,乃乱法也,非变法也……总之,法令不更,锢习不破,欲求振作,须议更张。

着军机大臣、大学士、六部九卿、出使各国大臣、各省督抚,各就现在情弊,参酌中西政治,举凡朝章国政,吏治民生,学校科举,军制财政,当因当革,当省当并,如何而国势始兴,如何而人才始盛,如何而度支始裕,如何而武备始精,各举所知,各抒所见。

通限两个月内悉条议以闻,再行上禀慈谟⑨,斟酌尽善,切实施行。

──《光绪朝东华录》光绪二十六年十二月丁未(初十)条【解读】这是通常所谓清末“新政诏”中的话。

光绪二十六年十二月初十,也就是1901年1月29日,流亡于西安的慈禧太后主使,以光绪帝名义发布“变法”上谕(通常也称“新政诏”),宣布要进行变法,实施新政,并号召各有关大员发言参议。

而在此上谕中,清廷对变法的原因、范围、方针原则等进行了阐述。

有些话语颇显冠冕堂皇,似乎变法的用心极诚,新政的范围很宽。

但从其所定方针和基本原则看,仍不出“中体西用”的窠臼。

资料显示:①所谓“穷变通久”云云,仍不出中国传统的变易观。

这不失为此时清廷酝酿变法的思想基础的一个方面。

②变法是应急之举。

促使清廷进行此次变法的最主要原因,还是为时势所迫,清朝统治者面对现实,切实感到不变法就摆脱不了穷途末路。