一道课本例题

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:3

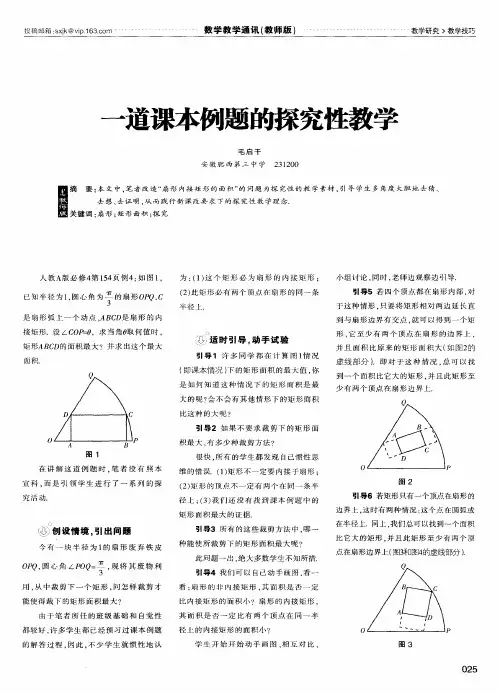

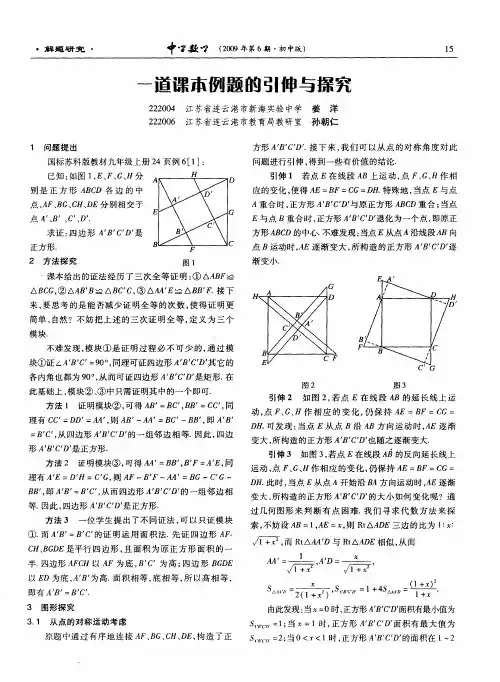

一道课本例题的探究开发663312云南省广南县篆角乡中心学校 陆智勇课本的例题不仅仅是传授知识、巩固方法、培养能力、积淀素养的载体,如果我们对它们进行特殊联想、类比联想、可逆联想和推广引申,这些例题也可作为探究教学的重要材料。

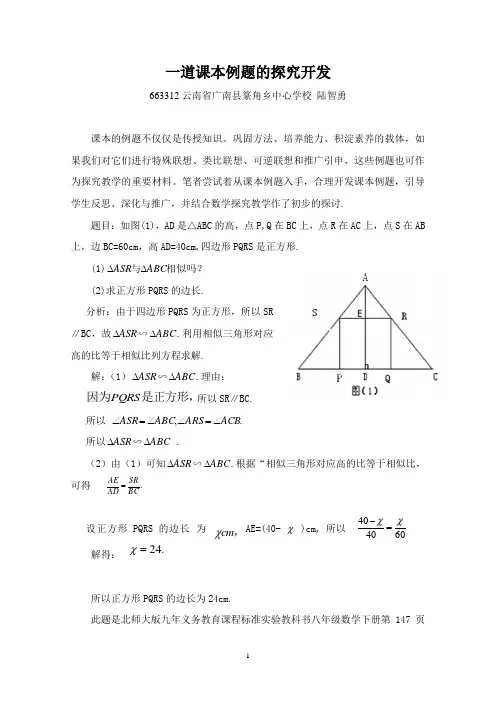

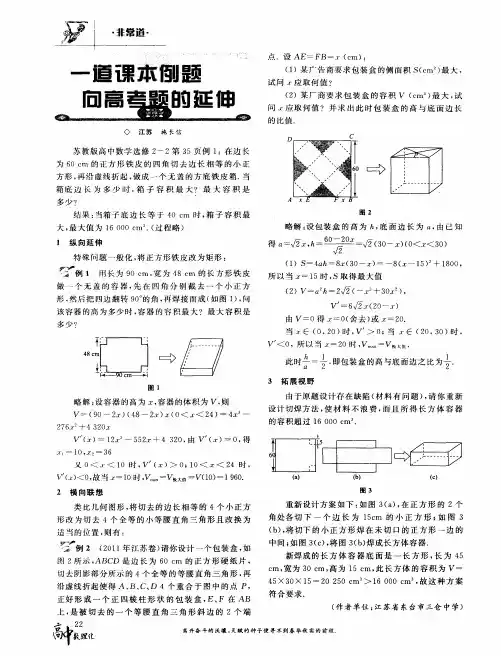

笔者尝试着从课本例题入手,合理开发课本例题,引导学生反思、深化与推广,并结合数学探究教学作了初步的探讨.题目:如图(1),AD 是△ABC 的高,点P,Q 在BC 上,点R 在AC 上,点S 在AB 上,边BC=60cm ,高AD=40cm,四边形PQRS 是正方形.(1)相似吗?与ABC ASR ∆∆ (2)求正方形PQRS 的边长.分析:由于四边形PQRS 为正方形,所以SR ∥BC ,故ASR ∆∽ABC ∆.利用相似三角形对应高的比等于相似比列方程求解.解:(1)ASR ∆∽ABC ∆.理由: 是正方形,因为PQRS 所以SR ∥BC. 所以 .,ACB ARS ABC ASR ∠=∠∠=∠ 所以ASR ∆∽ABC ∆ .(2)由(1)可知ASR ∆∽ABC ∆.根据“相似三角形对应高的比等于相似比,可得设正方形PQRS 的边长 为 AE=(40- χ )cm, 所以 解得:所以正方形PQRS 的边长为24cm.此题是北师大版九年义务教育课程标准实验教科书八年级数学下册第147页.BCSRAD AE =,cm χ.24=χ604040χχ=-的一道例题。

该题是典型的利用“相似三角形对应高的比等于相似比”解决实际问题的例题。

笔者在教学过程中没有停留在问题的解决上,而是以此题为切入口,精心设计了一组变式,恰当设置问题梯度,使难易程度尽量贴近学生的最近发展区,使设计的问题触及学生的兴奋点,把学生从某种抑制状态下激奋起来,使之产生一种一触即发的效果。

变式1:如图(2),△ABC 的内接矩形EFGH 的两邻边之比EF :FG=9:5,长边在BC 上,高AD=16cm,BC=48cm,求矩形EFGH 的周长。

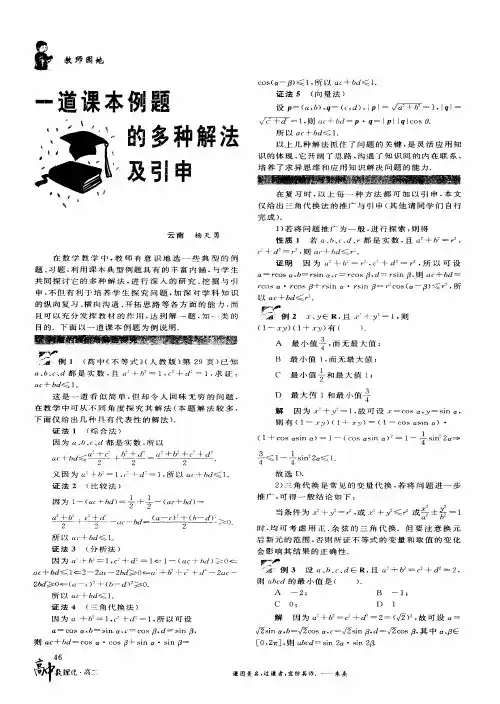

一道课本例题结论的求证方法探究与拓展一、引题普通高中课程标准实验教科书·数学(必修5)北京师范大学出版社p72页例7结论:一般地,设a、b为正实数,且a0,则 > .倘若该结论得出之后就弃之不管,无异于“入宝山而空返”,笔者认为,合理地对教材实施“二次开发”,充分挖掘蕴涵在题目中的数学思想方法,将最大限度地发挥该题的教学功能,这也体现了“用教材教”,而不是去“教教材”的新课程理念。

下面是笔者在一节高三复习课中对该进行适当的分析及改编,通过研究性教学,以求达到拓展“双基”、迁移能力的目的。

二、分析及改编分析1:由于待证式中的字母均为正数,容易看出,它等价于更简单的下述问题:问题1:已知a、b,m∈r+,且a(b+m)a分析2:待证式还等价于 - >0,因此它相当于更开放的下述问题:问题2:已知00,比较与的大小.分析3:由待证式 > 的两边取倒数,则有,若设两个点a(b,a)及m(m,m),则am的中点坐标为n(,),则原问题就转化为证明斜率kon>koa,因此原问题可变换为下述问题问题4:已知a、b,m∈r+且0求证:kon>koa它的证明揭示了原问题中不等式的几何本质。

由于点m(m,m)在直线y=x上,又b>a>0,故点a(b,a)在直线om的下方,从而am的中点n落在直线oa的上方,所以必有kon>koa.分析5:若把待证式看成 > ,更一般化地看成 > ,其中x2>x1≥0,则原问题的较强命题就是下述问题:问题5:证明函数f(x)= ,0x1≥0的情况下,验算f(x2)-f(x1)= - =- >0即可.三、应用及拓展我们再来看上述问题的几个应用与推广。

应用与推广问题1:已知:a、b、c、d、e、f、g均为正数,求证:+ >分析1:若用通分化简计算就较繁杂,但若运用本题结论视c+d 为m,则原式左边> + > + = >原式右边应用与推广问题2:已知:a1,a2,b1,b2∈r+,且②①?坩 0a1b2②?坩 > ?坩 0a1b2上述命题不难进一步推广到一般情形,即:应用与推广问题3:已知:ai,bi∈r+,(i=1,2,…n)且四、教学后记说句实在话,本文选取的这道课本试题并不难,这堂课的容量也不大,不过我们数学教学的目的既不是要通过解决所谓的难题向学生展示多么高超的解题技巧,也不是要通过课堂的大容量向学生灌输一些缺乏思维含量的机械、呆板的学科知识,而是试图通过变更问题形式适当推广及拓展,让学生拓宽解题思路,优化数学思维,进而大幅提升他们的数学素养。

1.两条相同直径管道并联使用,管径分别为DN200、DN300、DN400、DN500、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000和DN1200,试计算等效管道直径。

解:采用曼宁公式计算手头损失,n=2,m=5.333,计算结果见下表,如两条DN500管道并联,等效管道直径为:mm d N i m648500*2)(d 333.52n ===双管并联等效管道直径双并联管直径(mm)200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 等效管道直径(mm)259 389 519 648 778 9081037116712971556我国华东地区某城镇规划人口80000,其中老师去人口33000,自来水普及率95%,新市区人口47000,自来水普及率100%,老市区房屋卫生设备较差,最高日综合生活用水定额采用260L/(cap ·d),新市区房屋卫生设备比较先进和齐全,最高日综合生活用水量定额采用350L/(cap ·d);主要用水工业企业及其用水资料见表1;城市浇洒道路面积为7.5hm2,用水量定额采用1.5L/(m2·次),,每天浇洒1次,大面积绿化面积13hm2,用水量定额采用2.0L/(m2·d ).试计算最高日设计用水量。

某城镇主要用水工业企业用水量计算资料 表1 企业 代号 工业产值 (万元/d ) 生产用水 生产班制 每班职工人数 每班淋浴人数 定额(m3/万元) 复用率(%) 一般车间 高温车间 一般车间 污染车间 F01 16.67 300 40 0~8,8~16,16~24 310 160 170 230 F02 15.83 150 30 7~15,15~23 155 0 70 0 F03 8.20 40 0 8~1620 220 20 220 F04 28.24 70 55 1~9,9~17,17~1 570 0 0 310 F05 2.79 120 0 8~16 110 0 110 0 F06 60.60 200 60 23~7,7~15,15~23 8200 350 140 F073.38808~1695950解:城市最高日综合生活用水量为: d N Q m i i /24600100014700035095.0330002601000q 3111=⨯⨯+⨯⨯==∑工业企业生产用水量2Q 计算见表2,工业企业职工的生活用水和淋浴用水量3Q 计算见表3。

一道课本例题的探索

探索是数学永恒的生命线,缺少了探索就缺失了我们数学的本味。

寡淡的数学会让学生枯燥乏味,而探索如同给数学的学习注射了兴奋剂,能让学生高亢地挺进数学的领地,乐此不彼,效果自然生来!探索,激发了学生的求知热情,学生会积极介入,与老师一起享受“多姿多彩”,美丽新奇,富有灵性,充满无穷活力的数学精神乐园。

现以义务教育教科书七年级数学上册p94页例2题,将本人教学时的探索过程呈现同仁们参考敬请大家指导。

要求学生读例2题目3遍,结合第二章学习过的整式2.1节例2的分析完成课本中内容,然后接书上的解答过程一律不变呈现给学生。

虽然学生掌握这道题的浅层面基础知识,但是本人认为该题还有值得挖掘的地方。

一、巧设问求未知数,多向发散思维

此题可以从一个方面设未知数,即设甲乙码头的距离为ⅹ,从而得出直接设之法,与间接设之法的思维训练。

初中很多学

生最怕做应用题,其根本原因是无法设出未知数。

因此教师利用教材例题探究其内容,不因讲题而讲题,更注重例题的深刻内含,提炼,生成。

使学生发散性思维得到训练素材。

二、变换思路另寻路径解方程

根据已知量,未知量之间的关系到方程更是难事,教材中提供了

这只船往返的甲乙码头的距离相等,而根据设问接未知数,甲乙码头的距离为ⅹ,则发现另有船在静水中的平均速度不变(相等),利用这个关系列出该方程:

x/2 – 3 = 2x/5 + 3

利用移项合并之得:ⅹ=60

则 60/3 -3 = 27(km/n)

三、承上启下,抓住时机诱导下节新课

仔细看到方程: x/2–3=2x/5+3

由同学们利用移项合并解答完成后,峰回路转提示:请同学们仔细观察与前面学过的方程有什么区别。

没有括号有分母、对了,前面有括号的方程,当然是利用去括号法则去掉括号,而这里有分母应该猜到把分母去掉。

那么怎样去分母解这一方程就是我们下节新的内容。

这样用类比的方法引导学生去听课、起到承上启下的作用。

总之,我觉得老师最重要的是“授之以渔”,而非彼“鱼”,老师讲的题目不在于多,而在于精辟与经典,一道例题,主要分析解题方法与思路,这样以后就有经验了。

因此,课堂教学的根本任务是调动学生的思维,通过教学过程,使学生的思维得到有效训练,产生思维共鸣。

教师要根据学习目标,精心设计问题,适时提出问题,激活学生的思维。

教学中,通过学习实践活动,引领学生把思维过程转化为智能的积淀和学习方法的运用。

(作者单位:贵州省遵义市花坪中学 563000)。