乡土中国之礼治复习课程

- 格式:doc

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:5

《乡土中国》第8章《礼治秩序》精读提纲教师版一、引言•介绍本章的主题和背景•解释“礼治秩序”的概念和重要性•提出精读的目的和意义二、文本梗概•概述全文的主要内容和结构•列出各个段落的主题和要点三、详细内容分析3.1 礼与秩序的关系•解释礼和秩序的定义•探讨礼与秩序的相互影响关系•分析礼在维护秩序中的作用和意义3.2 礼与社会发展•分析礼在社会发展中的作用和影响•探讨礼对社会稳定和秩序的贡献•解释礼与社会变革之间的关系3.3 礼与个体道德建设•讨论礼对个体道德建设的重要性•探究礼对个体行为的规范作用•分析礼与道德教育的关联3.4 礼与权力关系•探讨礼与权力关系的复杂性•分析礼在权力制衡中的作用•解释礼对政治秩序的影响四、阅读要点提问•准备一些问题,引导学生思考和讨论•问题可以涉及到文本中的重要观点、论证方式、实例等五、辅助材料及扩展阅读•推荐相关的参考资料、书籍或文章•提供与本章内容相关的案例或实践经验六、学生思考题及讨论•提供一些需要学生进行思考和讨论的问题•鼓励学生从不同角度探讨相关问题七、总结和反思•对本章内容进行总结和回顾•引导学生对本章的阅读进行反思•指导学生对课堂学习进行归纳和总结八、延伸活动•提供一些与本章内容相关的延伸活动或课外作业•鼓励学生进行实地观察或调研,加深对本章内容的理解和应用以上是《乡土中国》第8章《礼治秩序》精读提纲教师版的框架。

学生在阅读本章时,可以根据提纲内容进行有针对性的阅读和分析,同时结合提供的问题进行思考和讨论,以提高对内容的理解和应用能力。

精品文档乡土中国之礼治什么是礼治秩序?《乡土中国》认为:“礼是社会公认合式的行为规范。

合于礼的就是说这些行为是做得对的,对是合式的意思。

如果单从行为规范一点说,本和法律无异,法律也是一种行为规范。

礼和法不同的地方是维持规范的力量。

法律是靠国家的权力来推行的。

‘国家'是指政治的权力,在现代国家没有形成前,部落也是政治权力。

而礼却不需要这有形的权力机构来维持。

维持礼这种规范的是传统。

” 又说:“在乡土社会中,传统的重要性比现代社会更甚。

那是因为在乡土社会里传统的效力更大。

”所以,礼俗社会就是以民间传统习俗为基础,进行社会管理,并提升为一系列的社会制度,即为礼制。

概而言之,由习俗提升为礼制,礼制的实施即为礼治。

礼俗与礼治是从上层或下层不同方位的表述,。

依靠代代相传的习惯势力实施管理,并提升为礼的规范,教化民众服从这种秩序,这是儒家推行礼治的一贯主张,这与依仗国家权力管理民众的法治有所不同,更与现代的法理社会有不同的实质。

虽然在实施礼治的实践中常有援法入儒,寓法于礼的情况,但它作为治国理政的蓝图,为历代圣贤所推崇,并以礼仪之邦的标榜,来表现中华民族有别于外邦异域的社会理想,此种文化形态也可称为礼俗文化。

故以礼治秩序或礼俗社会来概括乡土中国,是认识前现代中国社会国情切入中国传统文化特质的重要思路。

在《乡土中国》一书中,费孝通先生将‘礼”定义为‘社会公认合适的行为规范”,认为‘礼”就是‘在一定的空间范围、时间范围内被社会公认合适的行为规范”。

而对于‘礼治”,费先生将其定义为‘对传统规精品文档则的服膺。

生活各方面,人和人的关系,都有着一定的规则。

行为者对于这些从小就熟悉,不问理由而认为是当然的。

”以礼治国”强调教化人心,让人民将外在的规则转化为内在的习惯,即使在没有律法约束的时候,也能凭良心”,而不是出于惧怕权力而遵守规矩,这样,在社会上就可以建立起一种亲和的关系,人民不依靠外部的监督而遵守一定的秩序。

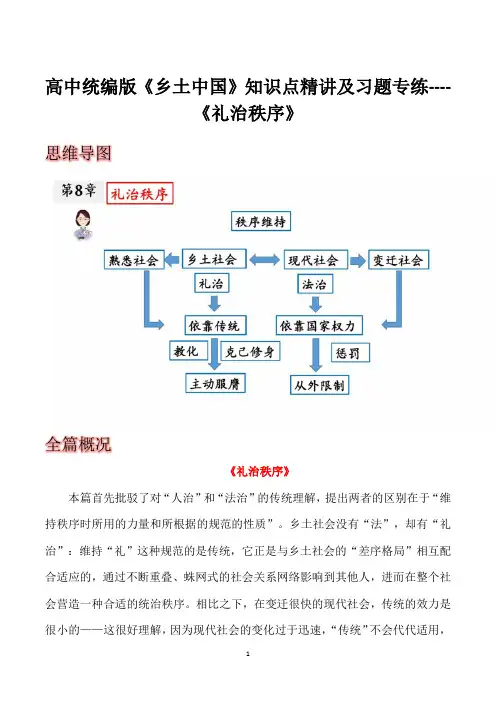

高中统编版《乡土中国》知识点精讲及习题专练----《礼治秩序》思维导图全篇概况《礼治秩序》本篇首先批驳了对“人治”和“法治”的传统理解,提出两者的区别在于“维持秩序时所用的力量和所根据的规范的性质”。

乡土社会没有“法”,却有“礼治”:维持“礼”这种规范的是传统,它正是与乡土社会的“差序格局”相互配合适应的,通过不断重叠、蛛网式的社会关系网络影响到其他人,进而在整个社会营造一种合适的统治秩序。

相比之下,在变迁很快的现代社会,传统的效力是很小的——这很好理解,因为现代社会的变化过于迅速,“传统”不会代代适用,因此很快会被摒弃。

作者在开篇为我们辨析了看似相对、实则相关联的两个概念——“人治”与“法治”,指出二者的根本区别,在于维持秩序时所用的力量,以及所根据的规范的性质之不同。

由此来审视乡土社会,我们就会发现:乡土社会不是“法治”社会,也不是“人治”社会,而是“礼治”的社会。

本章的主体部分剖析了“礼治”社会的核心——“礼”的本质、形成和特征。

首先,作者先用丰富的事例告诉我们“礼”与文明、慈善等无关,它只是社会公认的行为规范,依靠传统来维持。

接着,作者解说了“礼”的形成:传统,在乡土社会中尤其重要,遵循传统就可以使生活得到保障,违背传统就可能出毛病,久而久之,传统愈发令人敬畏,而当社会成员都恪守这套传统,不再推究为什么这样做,进而对它产生信仰时,“礼”就形成了。

“礼”的特征是主动性。

同法律从外限制人,道德以舆论约束人不同,“礼”通过教化进入人们内心,使人养成敬畏的习惯,从而主动地服从于传统。

礼治是乡土社会的特色,它的存在及发挥作用的前提,是传统可以有效地应付生活问题。

因此,在变迁很快的时代,礼治社会是不会出现的。

知识点详解第一段:明确“法治”内涵——人依法而治。

第二段:在实际应用时,法治绝不能缺少人的因素。

第三段:“人治”社会也需要以规范为依据。

第四段:人治和法治,依靠的力量和规范的性质不同。

第五段:有些人误认为乡土社会“无需规律”。

《乡土中国》之《礼治秩序》精读提纲一、概念定义:1.礼治:与法治相对,强调通过礼的教化作用来维护社会秩序。

2.礼治秩序:在乡土社会中,人们通过传统习俗、道德规范和乡约村规等礼制来维系社会秩序的状态。

二、礼治秩序的特点:1.人治:礼治秩序强调人的自觉和自我约束,而不是依赖法律等外部强制力。

2.重视传统:礼治秩序强调传统习俗和历史经验的权威性,认为传统是维系社会秩序的重要基石。

3.教化为主:在礼治秩序中,人们通过教育和道德教化来培养良好的社会行为习惯,而不是依赖法律惩罚。

4.熟人社会:礼治秩序在乡土社会中更为显著,人们相互熟悉,彼此信任,通过口耳相传、示范模仿等方式传承礼制。

三、乡土社会中的礼治秩序:1.传统习俗的维系:乡土社会中的居民通过遵循传统习俗来维护社会秩序,这些习俗经过长时间的积累和沉淀,已经成为人们内心深处的行为准则。

2.乡约村规的作用:在乡土社会中,乡约村规是维系礼治秩序的重要手段。

这些规章制度通常是由村民自发制定,旨在规范村民的行为,维护社区的和谐稳定。

3.教化为先的理念:在乡土社会中,教育以道德教化为首要任务,注重培养村民的良好品德和行为习惯。

通过教育,人们学会尊重传统、遵守礼制,成为合格的社会成员。

4.口耳相传与示范模仿:在乡土社会中,信息的传递主要依靠口耳相传和示范模仿。

居民们通过互相交流和观察彼此的行为,来学习传统的礼治秩序,从而将其传承下去。

四、礼治秩序的意义与局限:1.意义:礼治秩序有助于维护乡土社会的稳定和谐,促进社区内部的互信与合作。

同时,通过传统习俗和道德规范的传承,使得乡土社会的文化得以延续和发展。

2.局限:礼治秩序过于依赖人的自觉和自我约束,容易受到人的主观因素的影响。

此外,随着现代社会的不断发展,传统的礼治秩序可能难以适应新的社会环境,需要与时俱进地进行调整和完善。

《乡土中国》优秀教案礼治秩序-课件(一)《乡土中国》是一部描写中国农村生活的经典之作,其中蕴含着丰富的礼治理念。

礼治是我国传统文化的重要组成部分,它不仅是一种行为准则和价值观,还是维护社会秩序和提高国家文明程度的实践方法。

在教学中,《乡土中国》中的礼治概念可以很好地融入课堂教学中,提高学生的道德水平和社会责任感。

下面就来介绍一下《乡土中国》优秀教案礼治秩序-课件。

一、教学目标通过学习《乡土中国》,让学生了解礼法之道,领悟礼治秩序的重要性,提高对传统道德的认识,增强社会责任感。

二、教学内容1. 模块一:礼法之道2. 模块二:礼的实践意义3. 模块三:礼治秩序的意义和作用4. 模块四:传统文化在现代社会中的应用三、教学重点1. 了解礼法之道,体会其思想内涵。

2. 领悟礼在日常生活中的实际意义和作用。

3. 理解礼治秩序的重要性和作用。

4. 探讨传统文化在现代社会中的应用价值。

四、教学方法1. 课堂讲授2. 互动问答3. 视频展示4. 分组讨论五、教具和学具1. 电脑及投影仪2. 《乡土中国》相关片段视频3. PPT课件4. 作业纸和笔六、课时分配共计两课时,每课时45分钟。

七、教学过程第一课时:1. 引言:简单介绍中国传统礼法的历史背景和发展。

2. 模块一:礼法之道。

通过视频和案例展示,让学生了解中国传统礼法的内涵和理念。

3. 模块二:礼的实践意义。

通过多种互动方式引导学生思考礼在生活中的实际意义,并让学生个别撰写体会。

4. 作业布置:要求学生阅读相关课文文章,并简单总结课文中传统礼法的运用和作用。

第二课时:1. 复习上节课的教学内容,简要介绍学生课文关于传统文化在现代社会的实际应用。

2. 模块三:礼治秩序的意义和作用。

通过PPT课件展示和视频教学,引导学生理解礼治秩序、守礼和崇礼对城乡秩序的影响,学生分组讨论。

3. 模块四:传统文化在现代社会中的应用。

让学生通过探讨案例,了解传统文化在现代社会中的重要应用,学习思考传统文化在现代社会中的价值所在。

乡土中国之礼治

乡土中国之礼治

什么是礼治秩序?《乡土中国》认为:“礼是社会公认合式的行为规范。

合于礼的就是说这些行为是做得对的,对是合式的意思。

如果单从行为规范一点说,本和法律无异,法律也是一种行为规范。

礼和法不同的地方是维持规范的力量。

法律是靠国家的权力来推行的。

‘国家’是指政治的权力,在现代国家没有形成前,部落也是政治权力。

而礼却不需要这有形的权力机构来维持。

维持礼这种规范的是传统。

”又说:“在乡土社会中,传统的重要性比现代社会更甚。

那是因为在乡土社会里传统的效力更大。

”所以,礼俗社会就是以民间传统习俗为基础,进行社会管理,并提升为一系列的社会制度,即为礼制。

概而言之,由习俗提升为礼制,礼制的实施即为礼治。

礼俗与礼治是从上层或下层不同方位的表述,。

依靠代代相传的习惯势力实施管理,并提升为礼的规范,教化民众服从这种秩序,这是儒家推行礼治的一贯主张,这与依仗国家权力管理民众的法治有所不同,更与现代的法理社会有不同的实质。

虽然在实施礼治的实践中常有援法入儒,寓法于礼的情况,但它作为治国理政的蓝图,为历代圣贤所推崇,并以礼仪之邦的标榜,来表现中华民族有别于外邦异域的社会理想,此种文化形态也可称为礼俗文化。

故以礼治秩序或礼俗社会来概括乡土中国,是认识前现代中国社会国情切入中国传统文化特质的重要思路。

在《乡土中国》一书中,费孝通先生将‘礼”定义为‘社会公认合适的行为规范”,认为‘礼”就是‘在一定的空间范围、时间范围内被社

会公认合适的行为规范”。

而对于‘礼治”,费先生将其定义为‘对传统规则的服膺。

生活各方面,人和人的关系,都有着一定的规则。

行为者对于这些从小就熟悉,不问理由而认为是当然的。

”

‘以礼治国”强调教化人心,让人民将外在的规则转化为内在的习惯,即使在没有律法约束的时候,也能凭‘良心”,而不是出于惧怕权力而遵守规矩,这样,在社会上就可以建立起一种亲和的关系,人民不依靠外部的监督而遵守一定的秩序。

这就是儒家心目中理想的‘礼治秩序”,其与‘法家之治”的根本区别就在于‘自觉”,在于和谐。

而这种‘自觉”的形成是靠日熏月染的道德教化。

‘礼”对人是一种软约束,它的推行似乎只依靠主体的自觉自愿,与他人无关,只能由自我的良心来监督,但它并非完全排斥外部约束。

‘礼”提供给人们这些行为规范以维持社会秩序,最终目的是通过这些外部的规范来起到教化的作用,启发和涵养人们内在的理性自觉,当这种自觉性提升到一定高度后,人们的行为就会因为礼的约束,由他律进为自律。

这样,就形成了一个社会的良性循环,自然而然地维持了社会的安定、和谐,这种良性循环也正是‘礼治”所赖以运作的内在机制。

伦理纲常因为附有罚则而变成了法律,它对于人心的要求因此外在化为强制性的制度。

‘法”只是作为一种保证‘礼治”的维护和推行的辅助手段而存在的。

不同的是,‘礼”是‘禁于将然之前”,而法则是

‘禁于已然之后”。

相比之下,‘礼治”是一种更为积极主动的社会调控手段,而且是作用于人的内心的。

根据费孝通先生的观点,中国社会是一个‘乡土社会”,而乡土社会之所以能够不靠外在强制力量而维持秩序,是因为‘礼”从教化中养成个人的敬畏之感,主动地服礼。

费先生在《乡土中国》一书中详尽地分析了中国为什么安于‘长老统治”,而维持‘礼治秩序”。

用他自己的话说‘维持礼这种规范的是传统”。

这种传统源于社会所积累的经验,一代又一代地传承下来,每个人自出生就学习先辈的经验,潜移默化地接受,成为自己的思想,历代之后,也就成了

‘礼”。

这‘礼”既不同于法律,也不同于道德,甚至跟宗教有一定的相似之处。

法律是以外在力量强制个人作为和不作为,一旦违反,即会遭到外在的制裁,内心却并不见得服气;道德则外化为社会舆论,做了不道德的事,虽不至受经济或人身制裁,却要遭人唾弃,心中自是有一分顾忌;至于‘礼”,就更直指人心,没有任何外力强制和监督,仍然使人坚守着习惯、礼数,自我约束行为,因为这习惯、礼数已经由教化深入人心,形成自觉了。

在古代中国这样一个农业文明高度发达的社会里,家国同构式的社会组织形式形成了复杂的等级关系,而且离不开亲情、血缘这样的关系。

‘为国以礼”几乎可以说是一种必然的选择。

‘礼治”为人们提供了一系列不同于法律制度的行为规范,并通过对这些规范的约束,在潜移默化中教化人心,提高人民的思想境界,使人民自觉主动地维护社会秩序,‘防患于未然”,从而形成一种良性循环,达到

一种和谐社会的要求。

‘礼治”具有不能代替的独特价值,更加积极主动地维护社会秩序。

这样一种社会调控机制具有超越时代、超越国度的永恒价值和普适价值,值得认真借鉴与吸取。

‘礼治”作为传统中国社会所一直坚持的社会调控手段,经常被等同于‘人治”加以批判。

传统的‘礼治”思想是可以进行现代转换的,其合理因素同现代社会的‘以法治国”不但可以并行不悖,而且可以互相促进和互相保障。

我们在加强现代法制建设的同时,也可以借鉴传统‘礼治”方法,通过教化人心,来培养人们的自觉意识,规范人们的行为方式。

如果一味像秦王朝那样的排斥礼治和道德教化的政治实践,反而可能导致严刑峻法的恶性循环,难以维持长治久安。

当然,并不是说要坚持‘君君臣臣,父父子子”的封建等级观念和不合时宜的繁缛仪节,我们要赋予‘礼治”时代的新内容。

对于那些要靠人们自觉自律自勉而又难以纳入法律的行为规范,可以约之以‘礼”。

随着社会的发展和文明的进步,‘礼”应该日益得到人们的重视和倡导,在构建一个和谐社会的过程中发挥越来越多、越来越重要的作用。