中国历史文选7

- 格式:ppt

- 大小:223.50 KB

- 文档页数:24

中国历史文选精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986一、名词解释1、刘知几:字子玄,唐代着名的史学家,在经学上偏向“古文”。

《史通》是他一生精力所萃的名着,在中国史学史上享有很高地位;刘知几第一次提出了史学家必须具备史才、史学、史实的“三长”论点,并坚持直书,反对曲笔。

2、《史通》:是我国古代第一部史学理论专着,唐刘知几撰,共二十卷,内篇三十九篇、外篇十三篇,内篇为全书的主体,着重讲史书的体裁体例、史料采集、表述要点和作史原则,以评论史书体裁为主;外篇论述史官制度、史籍源流并杂评史家得失。

3、纪传体:史书体裁之一,以人物传记为中心,是记言、记事的进一步结合,能更好表现人物性格,创始于司马迁的《史记》;用“本纪”叙述帝王事迹,“世家”记述王侯封国,“表”排比大事,“书”记载典章制度的原委,“列传”记人物。

4、编年体:史书体裁之一,以年代为线索编排有关历史事件,以时间为经,以史事为纬的特点比较容易反映出同一时期各个历史事件的联系,但即使前后分隔,首尾难以连贯。

《春秋》是我国现存最早一部编年体史书。

5、《大唐西域记》:我国古代历史地理、中外交通和宗教史的名着,十二卷,唐玄奘述,辩机编。

本书是游记体,对于研究我国古代西域边疆历史、南亚古代史等具有重要价值。

6、《文献统考》:是记述历代典章制度的专着,可与《通志》《通典》相媲美,宋末元初马端林撰,共三百四十八卷,分为二十四门,后世学者对此颇多贬词,但其不仅史料丰富,分类详细,体例多所创新,保存了大量史料,而且在历史认识上也颇有可取。

7、典制体:政书的体例之一,以典制为中心,记述历代典章制度及其因革损益;它以分门别类为表述的特点,曾被称为分类书;中国史学上第一部有影响的典制体政书是唐代杜佑的《通典》。

8、“三通”:包括唐代杜佑的《通典》,元初马端林的《文献统考》,南宋郑樵的《通志》,《通典》和《文献通考》都是典制体政书,《通志》是纪传体政书。

中国历史文选一、名词解释1.《国语》:作者迄今尚无定论,旧传为春秋时左丘明所撰,共21卷,其记事上起周穆王征犬戎(约公元前967年),下迄韩、赵、魏三家灭智伯(公元前453年),记载前后约五百多年间周、鲁、齐、晋、郑、楚、吴、越等八国的史事。

因与《春秋》记事时间段略为相同,故又有《春秋外传》之称。

2.《战国策》:原作者不详。

体例为国别体。

今传本30卷33篇。

其记事继“春秋”之后周贞定王十六年,韩赵魏三家灭智氏开始,到楚汉之际,秦二世继位为止,其间240余年史实。

西汉末刘向综合整理《国策》、《国事》、等数种史料而编定为33篇,其多载战国游士之策谋,是研究战国历史的重要材料。

非所谓“正史”、“国史”,而为“杂史”,不免道听途说、夸张虚构,有不完全与史实相符之处。

3.《水经注》:作者郦道元作《水经注》,博览群书,引书多到430余种。

而注文30万字左右,为原文1万多的20倍;卷帙由原来的3卷,增为40卷。

因此,虽名为注释,实则自成为一全面系统的水文地理著作,是考查古代河流水道必不可少的重要资料。

郦道元作注,并不只限于条列河流的地理位置,而是“即地以存古”,《水经注》的史学价值还远不止于此。

4.《洛阳伽蓝记》:北魏杨炫之著,一部集历史、地理、佛教、文学于一身,成书于东魏孝静帝时。

伽蓝,意为众园,众沙门修行的处所,即佛寺。

书中历数北魏洛阳城的佛寺,分城内、城东、城西、城南、城北五卷叙述,对寺院的缘起变迁、庙宇的建制规模及与之有关的名人轶事、奇谈异闻都记载详核,以佛寺的盛衰而揭露社会现实,以警示后人。

与郦道元《水经注》一起,历来被认为是北朝文学的双璧。

5 .《世说新语》:南朝宋临川王刘义庆著,原名《世说》,北宋时晏殊加以删拼,遂为今之流行本,为3卷。

记载了自汉魏至东晋许多名人学士的遗闻琐事。

全书分门别类,辑录成德行、言语、政事、文学等36门,记历史上真实人物的轶闻趣事1200余则。

其历史价值在于材料丰富生动,可与正史互补,使笔记体例完善成熟.6.《礼记》:儒家经典十三经之一,是中国古代一部重要的典章制度书籍。

《中国历史文选》作业答案一、解释下列句子中黑体加线的字或词1.三月丙午,入曹。

数之,以其不用僖负羁而乘轩者三百人也,且曰:“献状。

”数:责备;数说。

2.微楚之惠不及此,退三舍辟之,所以报也。

微:如果没有;如果不是。

3.书云:“孝乎!惟孝,友于兄弟,施于有政。

”施:延及;影响。

4.以粟易械器者,不为厉陶冶;陶冶亦以械器易粟者,岂为厉农夫哉?厉:损害;妨碍。

5.丞相绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。

请立诸子,唯上幸许。

”填:通“镇”,镇服;安定。

6.及曹,曹共公闻其骈胁,欲观其裸。

浴,薄而观之。

薄:通“迫”,逼近;迫近。

7.及田常杀简公而相齐国,诸侯晏然弗讨,海内争于战功矣。

晏然:平定安然。

8.淮阴屠中少年有侮信者,曰:“若虽长大,好带刀剑,中情怯耳。

”若:你。

9.负书担橐,形容枯槁,面目犁黑,状有归色。

归:通“愧”,惭愧。

10.太子败,王责谓曰:“尔阋吾兄弟,奈何?”阋:使争吵;使争斗;挑拨。

11.信拜礼毕,上坐。

王曰:“丞相数言将军,将军何以敎寡人计策?”数:屡次;多次。

12.又州郡承旨,或有未尝交关,亦离祸毒。

离:通“罹”,遭受。

13.其后黄巾遂盛,朝野崩离,纲纪文章荡然矣。

文章:礼乐制度。

14.果而勿矜,果而勿伐,果而勿骄,果而不得已,果而勿强。

矜:骄傲。

伐:夸耀。

15.毋贻盲者镜,毋与躄者履,毋赏越人章甫,非其用也。

章甫:冠;帽子。

16.今考之于经,质之于律,稽之以国家之典,贺举进士为可邪?为不可邪?质:对质;参照;评判。

稽:考核。

17.熹平五年,永昌太守曹鸾上书大讼党人,言甚方切。

讼:申冤。

18.今陛下有海内,而子弟为匹夫,卒有田常、六卿之臣,无辅拂,何以相救哉?辅拂:辅佐。

拂通“弼”。

19.今也南蛮鴂舌之人,非先王之道,子倍子之师而学之,亦异于曾子矣。

倍:通“背”,背叛;违背。

20.秦始小国僻远,诸夏宾之,比于戎翟,至献公之后常雄诸侯。

宾:通“摈“,排斥;疏远。

21.伯夷辞之以为名,仲尼语之以为博,此其自多也,不似尔向之自多于水乎?自多:自以为多;自我满足。

中国历史⽂选⼀、填空1、《汉书》是中国第⼀部纪传体断代史。

(把《史记》中的“本纪”省称“纪”,“书”改称“志”,不⽤“世家”,“列传”简称“传”。

)2、《艺⽂志》是中国现存最早的图书⽬录,《隋书》是第⼆部。

3、《三国志》分载三国史事,共六⼗五卷。

其中《魏书》三⼗卷,《蜀书》⼗五卷,《吴书》⼆⼗卷。

4、南朝宋⼈裴松之(372-451),为《三国志》做了详细的注解与补充。

从补缺、备异、纠谬、论辩等四个⽅⾯为之做注。

5、《晋书》由唐房⽞龄等⼈撰写,因唐太宗撰写了书中《宣帝纪》、《武帝纪》、《陆机传》、《王羲之传》四篇卷末的“论”,故旧本亦题“唐太宗⽂皇帝御撰”。

参撰⼈除了房⽞龄、诸遂良等⼆⼗余⼈奉敕编撰外,参撰⼈敬播、李淳风、李延寿等⼈均是当时的⼀流⼈选。

《晋书》在唐代所修的⼋部“正史”(《梁书》、《陈书》、《南史》、《北史》、《晋书》、《隋书》、《北齐书》、《周书》)中占重要地位,是官修史书的⼀部典型范例。

5)南朝梁刘孝标曾为《世说新语》作注。

余嘉锡《世说新语笺疏》是最好的。

6)刘孝标《世说新语注》与裴松之《三国志注》、郦道元《⽔经注》并称优秀注本。

7)《隋书》的⼗志,原为梁、陈、齐、周、隋五代史⽽作,称“五代史志”。

(《隋书》⼗志包括:《仪礼志》7卷,《⾳乐志》、《律历志》、《天⽂志》各3卷,《五⾏志》2卷,《百官志》、《地理志》各3卷,《⾷货志》、《刑法志》各1卷,《经籍志》4卷。

)8)《隋书??经籍志》是我国现存最古的第⼆部史志⽬录。

按经、史、⼦、集四部四⼗类著录,后附佛、道⼆录。

9)《隋书?经籍志》继承四部分类体系,并在历史上第⼀次以经、史、⼦、集类⽬名称,概括各部所包括图书的内容性质。

对后来公、私家⽬录的修撰产⽣重⼤影响。

10)三通:《通志》、《通典》、《⽂献通考》11)⼗通:《通典》、《通志》、《⽂献通考》、《续通典》、《续通志》、《续⽂献通考》、《清通典》《清通志》、《清⽂献通考》、《清朝续⽂献通考》12)《通典》是我国第⼀部典章制度的通史,这部书绝不仅仅是⼀部制度史。

一、名词解释1、刘知几:字子玄,唐代著名的史学家,在经学上偏向“古文”。

《史通》是他一生精力所萃的名著,在中国史学史上享有很高地位;刘知几第一次提出了史学家必须具备史才、史学、史实的“三长”论点,并坚持直书,反对曲笔。

2、《史通》:是我国古代第一部史学理论专著,唐刘知几撰,共二十卷,内篇三十九篇、外篇十三篇,内篇为全书的主体,着重讲史书的体裁体例、史料采集、表述要点和作史原则,以评论史书体裁为主;外篇论述史官制度、史籍源流并杂评史家得失。

3、纪传体:史书体裁之一,以人物传记为中心,是记言、记事的进一步结合,能更好表现人物性格,创始于司马迁的《史记》;用“本纪”叙述帝王事迹,“世家”记述王侯封国,“表”排比大事,“书”记载典章制度的原委,“列传”记人物。

4、编年体:史书体裁之一,以年代为线索编排有关历史事件,以时间为经,以史事为纬的特点比较容易反映出同一时期各个历史事件的联系,但即使前后分隔,首尾难以连贯。

《春秋》是我国现存最早一部编年体史书。

5、《大唐西域记》:我国古代历史地理、中外交通和宗教史的名著,十二卷,唐玄奘述,辩机编。

本书是游记体,对于研究我国古代西域边疆历史、南亚古代史等具有重要价值。

6、《文献统考》:是记述历代典章制度的专著,可与《通志》《通典》相媲美,宋末元初马端林撰,共三百四十八卷,分为二十四门,后世学者对此颇多贬词,但其不仅史料丰富,分类详细,体例多所创新,保存了大量史料,而且在历史认识上也颇有可取。

7、典制体:政书的体例之一,以典制为中心,记述历代典章制度及其因革损益;它以分门别类为表述的特点,曾被称为分类书;中国史学上第一部有影响的典制体政书是唐代杜佑的《通典》。

8、“三通”:包括唐代杜佑的《通典》,元初马端林的《文献统考》,南宋郑樵的《通志》,《通典》和《文献通考》都是典制体政书,《通志》是纪传体政书。

9、“十通”:《通典》《通志》《文献通考》《续通典》《续通志》《续文献通考》《清朝通典》《清朝通志》《清朝文献通考》《清朝续文献通考》。

名词解释题纪传体编年体纪事本末体笔记小说别史杂史地理志书政书诏令奏议甲骨金石档案文献经部文献子部文献集部文献说文解字紀傳體,是以人物爲中心的著史體裁,由西漢司馬遷創體,以後歷代皆有寫作。

除《史記》爲通史外,其餘多爲斷代史。

自《史記》至《明史》的二十四部後朝寫前朝的紀傳史書,因得到歷朝帝王下令頒行,而被稱爲“正史〃。

紀傳體史書一般由本紀、表、志、世家、列傳等五種體例構成。

■保存最丰富的历史资料,具有权威性■为后人提供历史借鉴■其结构能容纳丰富的历史素材。

■以帝王将相为中心宣扬英雄史观■美化君主■制造所谓正统,为封建统治服务。

■以帝王将相为中心宣扬英雄史观■美化君主■制造所谓正统,为封建统治服务。

编年体是我国传统史书的一种体裁。

以时间为中心编排史实,是编写历史最早也是最简便的方法。

•类别:断代编年体(东汉荀悦《汉纪》、明谈迁《国榷》)通史编年体f司马光《资治通鉴》〉纲目体(宋朱熹《通鉴纲目》〉起居注、日历、实录、东华录等。

•优点:比较容易反映出同一时期各个历史事件的联系,为研究历史演变的因果关系创造了条件。

•不足:①对人物生平、典章制度和文化的叙述多过于简略,影响了编年体史书的使用价值。

②分年记事,不便把人物事情叙述得完整集中。

纪事本末体价值:■一、简明扼要,便于学习:编排首尾完整,叙事简明扼要■二、以事为主,便于探讨史事的前因后果,以为鉴往知来之用■三、在历史编纂学上有重要地位:矫正编年、纪传的弊病,亦发挥二者的长处——记事按编年,以年为经,以事为纬;叙事仿纪传,人物事迹首尾完整。

■综上,纪事本末体的价值为:为学习研究历史提供了使用价值;为改造旧史体、创造新史体提供借鉴价值。

缺点:■一、取材多系钞录编年或纪传,即不能取代原书,亦不能作为原始材料, 很难说有较高史料价值。

■二、限于体例,对于天文、历法、地理、方技、典制、名物等等,不能详加备载,无法总汇百科史料。

二、■ 三、纪事本末体分事立目,以一事为起讫,事件之间缺乏联系,不能反映历史的整体性、有机性,很难探讨发展的规律性。

《中国历史文选》上下册《中国历史文选》上册目录绪论1.甲骨文2.金文3.《尚书》4.《诗》5. 《春秋》与《左传》6. 《国语》7. 《世本》8.《战国策》9.《史记》10.《汉书》11.《后汉书》12.《三国志》与《三国志注》13.《晋书》14.《宋书》15.《魏书》16.《世说新语》17.《水经注》18.《洛阳伽蓝记》绪论中国历史文选课程,是高等院校文科历史教育专业的基础课程之一。

它的主要目的,在于通过讲授学习各种典型的历史典籍作品,培养学生阅读并运用一般文言文史料的能力,同时也向学生介绍中国历史史料学和中国史学的发展概况。

所以说,中国历史文选不是古代汉语课程。

它是在古代汉语课的基础上,对历史史料、历史典籍进行分析、运用,以进行史学的研究。

但是,要分析、运用史料,就必须对史料、典籍产生的背景,史料、典籍的写作以及其版本流传状况进行一些介绍,所以中国历史文选课程必须有史料、典籍的解题。

另-方面,要分析、运用史料、典籍,就必须能够对史料的原文能够进行充分的阅读和理解。

所以,中国历史文选又有与古代汉语课程相同的历史文选课程的学习,要兼顾以上两个方面。

只有这样,才算达到历史教育专业的水平,能够阅读一般的历史典籍,对其进行分析和运用,以进行历史学的研究。

我们在学习历史文选课的过程中,还要必须和我们的中国古代史通史的学习结合起来,尤其是有一些历史的史料典籍在古代史的学习中也是非常重要的,我们如果把它们紧密地结合起来,对我们的专业学习是十分有益的。

中国有着五千年悠久的文明史,这也就为我们留下了十分丰富多彩的历史文化遗产。

这里,有中国历史之父一一司马迁的伟大作品《史记》,有司马光的《资治通鉴》。

我们要想了解我们民族辉煌灿烂的历史,那么只有阅读历史典籍才能达到这一目的。

而要阅读中国的历史典籍,了解中国的历史文化,就必须学好中国历史文选这门课程。

要学习好中国历史文选,除了我们基本的学习方法和原则以外。

在这里必须要提一些方法和要求,一是必须要掌握一些基本的字、词汇、语法,这是我们学习历史典籍,阅读历史典籍所必需的。

中国历史文选译文(1)越王勾践退守到会稽山上,向三军下令说:"凡是我父辈兄弟和同姓弟兄,只要有能够帮助我出谋划策打败吴国的,我将和他共同管理越国的政事。

"大夫文种进见回答说:"我听说,商人夏天的时候就准备皮货,冬天的时候就准备细葛布。

天旱的时候就准备船,有大水的时候就准备车辆,就是打算在缺少这些东西的时候派上用场。

即使没有被四邻侵扰的时候,然而谋臣与武士,不可不选拔出来供养他们。

就像蓑笠一样,雨已经下来了,肯定要到处找。

现在君王您已经退守到会稽山上了,然后才寻求出谋划策的大臣,恐怕太迟了吧?"勾践说:"如果能够让我听听您的高见,又有什么晚的呢?"于是就拉着文种的手,跟他在一起商量。

终于使文种去吴国议和。

夫差想听取文种的建议,与越国和好。

吴国大夫伍子胥进谏说:"不行!吴国与越国,是世代的仇敌,经常打仗;外有三条江水环绕,老百姓没有地方迁移。

有吴国就没有越国,有越国就没有吴国。

这种局面将不可改变。

我听说,住在陆地上的人习惯于住在陆地上,依水而居的人习惯于住在水旁。

中原各国,即使我们主动进攻,把他们打败了,我们也不能长期住在那里,也不习惯乘坐他们的车子;而越国,我们主动进攻,把他们打败了,我们就能长期住在那里,也能乘坐他们的船。

这是消灭越国的有利时机,千万不可失去。

大王您一定要消灭越国!如果您失去这个有利的时机,以后后悔也来不及了。

"越国人把八个美女打扮好,送给吴国的太宰,对他说:"您如果能够让吴王赦免了我们越国的罪行,还有更漂亮的美人会送给您。

"太宰就向吴王夫差进谏说:"我听说,古代讨伐一个国家,对方认输也就行了;现在越国已经认输了,您还想要求什么呢?"吴王夫差就与越国订立了盟约而后撤兵了。

勾践对国人说道:"我不知自己的力量不够,与吴国这样的大国作对,导致老百姓流离失所,横尸原野,这是我的罪过。

第一篇嘿,亲爱的小伙伴们!今天咱们来唠唠中国历史文选的那些有趣知识点。

说起中国历史,那可真是源远流长,就像一条奔腾不息的大河。

比如说,夏商周时期,那时候的人们可不像咱们现在这样有各种高科技,他们靠种地、打猎为生。

而且那时候的王位传承,还不是像后来的父传子,有的是禅让制呢,就是把王位让给有才能的人。

再说说春秋战国,那是个百家争鸣的时代。

儒家的孔子主张仁爱,到处讲学;道家的老子提倡无为而治,追求顺其自然;还有墨家,主张兼爱非攻,大家一起和平相处。

那个时代的思想碰撞,就像一场超级热闹的大派对。

秦朝统一六国,那可是个了不起的大事儿!秦始皇统一度量衡、文字,修长城,虽然工程浩大,但也展示了强大的实力。

不过秦朝太短命啦,到了汉朝,就慢慢稳定下来。

汉武帝时期,卫青、霍去病抗击匈奴,那叫一个威风!三国时期,英雄辈出。

刘备、关羽、张飞桃园三结义的故事大家都知道吧?诸葛亮的智慧更是让人佩服得五体投地。

唐朝那更是繁荣昌盛,诗歌盛行,李白、杜甫的诗流传千古。

还有那长安城,热闹非凡,来自世界各地的人都在那里交流。

宋朝虽然军事上不太强,但经济文化很发达,宋词优美动人。

到了明清时期,小说开始流行,像《红楼梦》《西游记》这样的经典作品,现在咱们还在看呢。

哎呀呀,中国历史文选的知识点太多啦,说也说不完。

不过了解这些,是不是感觉就像穿越了时空,和古人来了一场奇妙的约会?第二篇嗨呀,小伙伴们!咱们接着聊聊中国历史文选的那些精彩知识点。

咱先讲讲古代的政治制度。

从夏朝开始,一直到清朝,制度不断变化。

像周朝的分封制,把土地分给诸侯,诸侯得向天子进贡、听从命令。

后来秦朝的郡县制,加强了中央集权,地方官员都由朝廷任命。

科举制度也很有意思哟!从隋朝开始,读书人为了能当官,拼命读书考试。

要是考中了,那可就光宗耀祖啦。

还有古代的经济发展,农业一直是根本。

从最早的刀耕火种,到后来的铁犁牛耕,技术不断进步。

商业也慢慢发展起来,唐朝的长安城有东市、西市,买卖各种东西。

第七课《国语》越王勾践灭吴作者司马迁有“左丘失明,厥有《国语》”的说法,意谓《国语》为左丘明所撰。

此说并不可信。

《国语》当是战国早期的私人历史撰述,是汇集周王朝与各诸侯国所录之“语”编纂起来的,也不是一人一时所完成的。

二、体裁《国语》在体裁上是分国记言,不同于《春秋》、《左传》的编年记事。

楚国申叔时曾说:“教之语,使明其德,而知先王之务用明德于民也”。

从他的话中,可知春秋时期己有“语”这种体裁的史书。

近人多有以《国语》为“国别史”的说法,其实它是分国记言之书,是以政治言论为主的文献汇编。

《国语》共21卷,按周、鲁、齐、晋、郑、楚、吴、越顺序编次。

这显然是以周王室为时代的标志,而以所记各国与周王室关系的亲疏为编次先后顺序作指导思想。

三、内容《国语》基本上也是记春秋时期史事。

它记事,大多不相连续。

所记史事最早者是祭公谏穆王征犬戎事,最晚者是晋国智氏之灭。

它所记宗周史事,主要见于《周语上》里的几条,其余基本上是春秋时期史事,而下限记智氏之灭是在周贞定王十六年(亦即晋哀公四年,公元前453年),这已是战国初年了。

《国语》记列国政治言论,以记晋国为最多,几乎占了全书半数;以记郑国为最少,仅载郑桓公为周司徒时与史伯论兴衰一事。

《国语》记列国事,起迄首尾各异,且极悬殊。

这说明《国语》取材的多途和不具备严谨的体例,反映了明显的文献资料汇编的性质。

《国语》包含了不少有价值的政治见解和历史见解,这使它在先秦的史书中具有鲜明的特色。

《周语》记邵公谏厉王弭谤,芮良夫论荣夷公专利;《鲁语》记曹刿论战;《齐语》记管仲佐桓公为政的言论;《郑语》记史伯论兴衰;《楚语》记申叔时论傅太子之道;《越语》记范蠡的言论,都是同政治得失、历史经验教训紧相关联的。

《国语》也有着重记述历史事件发展过程的地方。

它记晋国史事,始于武公,而于献公时内乱、重耳出奔、文公称霸、悼公复霸、赵魏韩三家共灭智氏等事记载甚详,且首尾连贯,脉络清晰,大致写出了晋国自春秋初年至战国初年共二百余年的历史过程。

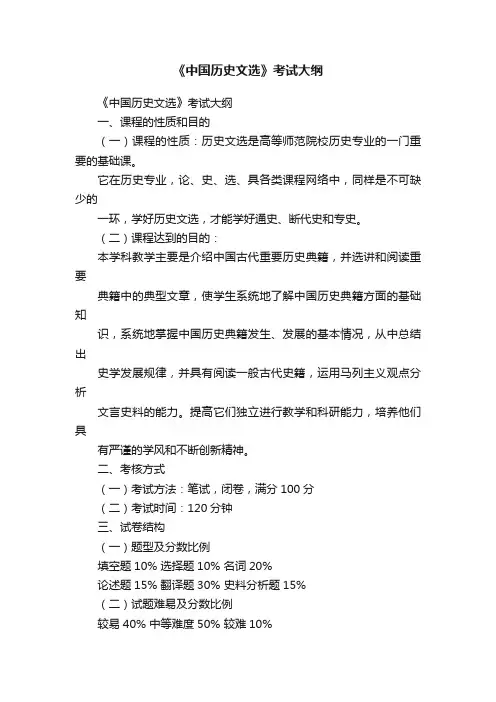

《中国历史文选》考试大纲《中国历史文选》考试大纲一、课程的性质和目的(一)课程的性质:历史文选是高等师范院校历史专业的一门重要的基础课。

它在历史专业,论、史、选、具各类课程网络中,同样是不可缺少的一环,学好历史文选,才能学好通史、断代史和专史。

(二)课程达到的目的:本学科教学主要是介绍中国古代重要历史典籍,并选讲和阅读重要典籍中的典型文章,使学生系统地了解中国历史典籍方面的基础知识,系统地掌握中国历史典籍发生、发展的基本情况,从中总结出史学发展规律,并具有阅读一般古代史籍,运用马列主义观点分析文言史料的能力。

提高它们独立进行教学和科研能力,培养他们具有严谨的学风和不断创新精神。

二、考核方式(一)考试方法:笔试,闭卷,满分100分(二)考试时间:120分钟三、试卷结构(一)题型及分数比例填空题10% 选择题10% 名词20%论述题15% 翻译题30% 史料分析题15%(二)试题难易及分数比例较易40% 中等难度50% 较难10%四、课程考试内容的基本要求和重点通过本课程的学习掌握中国史学的发展历程,每个时期的杰出史家,他们的优秀品质;掌握阅读文言史料的一些常识,运用马克思主义原理来分析运用史料,提高史学论文的写作能力,培养学生的创新思维能力。

第一章中国古代史籍的雏形基本要求:草创时期的史学分期、草创时期的史学特点、传说中的史学因素、史学产生的条件、成文史料与史官考核重点:《尚书》、《逸周书》选文:《牧誓》第一章编年体的产生基本要求:编年体的定义及优缺点、春秋时期的史学综述、孔子与《春秋》、战国时代史学发展概况、《左传》的历史观、诸子的历史观念考核重点:《春秋》、《左传》、《竹书纪年》、选文:《城濮之战》、《晏婴叔向论齐晋季世》第三章国别体的出现基本要求:国别体的产生、《国语》、《战国策》考核重点:《国语》、《战国策》、选文:《武灵王平昼闲居》第四章其余上古史籍基本要求:掌握《世本》、《山海经》考核重点:《世本》、《山海经》的作者及有关争论第五章纪传体的创始与发展基本要求:纪传体的定义及优缺点、秦代的史官与史书、两汉史学概述、司马迁与《史记》、班固与《汉书》、陈寿与《三国志》、范晔与《后汉书》、《宋书》、《南齐书》《魏书》考核重点:掌握”“前四史、选文:《秦始皇本纪》、《汉兴以来诸侯王年表序》、《平准书》、《屈原列传》、《让县自明本志令》、《诸葛亮传》、第六章编年体的继起基本要求:《前汉纪》、《后汉纪》考核重点:二书的体裁及特点第七章两晋南北朝时期方志地理书名著基本要求:掌握《华阳国志》、《十六国春秋》、《水经注》、《洛阳伽蓝记》考核重点:《华阳国志》、《洛阳伽蓝记》第八章纪传体的大量编修基本要求:掌握唐修的八部正史,五代、宋所修的《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》《通志》、元代修的《宋史》、《辽史》、《金史》考核重点:唐代的八部正史、元代修的三部正史、《通志》、选文:《通志总序》第九章编年体的发展基本要求:编年体史书的完备代表作《资治通鉴》及在《资治通鉴》影响下产生的编年体史书、通鉴学考核重点:《资治通鉴》、选文:《党锢之祸》、《魏孝文帝迁都》第十章政书体的创始与发展基本要求:政书体的定义、杜佑与《通典》、马端临与《文献通考》、会要体、十通、《西汉会要》、《东汉会要》考核重点:杜佑、《通典》、《文献通考》、会要、十通第十一章纪事本末体的创始基本要求:纪事本末体的定义及优缺点、《通鉴纪事本末》考核重点:纪事本末体的优缺点、《通鉴纪事本末》第十二章唐宋时期方志地理书名著基本要求:了解这一时期方志地理书的名称及作者考核重点:三部方志地理书第十三章中国第一部史学评论专著《史通》的产生基本要求:掌握史学评论的特点,史评产生发展的过程、《史通》考核重点:《史通》、选文:《二体》、第十四章纪传体的续修基本要求:《元史》、《新元史》、《明史》、《清史稿》考核重点:《明史》、《清史稿》第十五章编年史举要基本要求:实录体的产生和发展、《明实录》、《国榷》、《清实录》、《东华录》考核重点:实录体产生的过程、《明实录》、《清实录》第十六章纪事本末体的发展基本要求:《宋史纪事本末》、《明史纪事本末》、《圣武记.》考核重点:《圣武记》第十七章史论、史考著作举要基本要求:史论和史考的区别、《日知录》、《读通鉴论》、《文史通义》、《十七史商榷》、《二十二史考异》、《二十二史札记》考核重点:三大史考名著及作者、章学诚与《文史通义》第十八章明清时期历史地理名著基本要求:掌握历史地理名著的名称及作者考核重点:《天下郡国利病书》、《读史方舆纪要》。

中国历史文选一、经部1、《尚书》:先秦称《书》,入汉始称《尚书》,又称《经书》,尚通“上”,《尚书》即“上古之书”,是我国最早的一部历史文件汇编。

相传为孔子所删定,按虞夏商周四代,以典、谟、训、诰、誓、命等形式,记录上起尧舜禹,中经夏商周,下至春秋秦穆公时期的部分事情。

2、诗经:我国第一部诗歌总集。

相传为孔子整理,收录西周初年到春秋中叶【公元前11世纪到6世纪】。

称诗或者诗三百、诗三百篇,汉武帝定五经时称《诗经》。

《诗经》分为《风》、《雅》、《颂》三类,《风》大部分为民间歌谣,小部分为贵族作品;《雅》:《小雅》大部分是贵族作品,小部分为民间歌谣,《大雅》全为贵族作品。

《颂》:周国、鲁国等国家的颂,大多是统治者宗庙祭祀的乐歌。

《诗经》作品主要形式是四言。

表现手法主要是赋(直抒其情)、比(借物言志)、兴(托物兴辞),反应上古社会生活的百科全书。

3、《礼记》亦称《小戴礼记》。

西汉刘向编订《礼记》一百三十篇,戴德删其繁重称《大戴礼记》,戴圣从《大戴礼记》选定四十九篇称《小戴礼记》,称为战国至西汉初期各种理论著作选集。

《礼记》:内容大致为孔子弟子及其后学所记,技术礼、社会制度、音乐、治国思想、气候措施。

孔子(公元前551~到公元前479),姓孔名丘,字仲尼,伟大思想家、教育家,儒学创始人。

4、《左传》,是我国先秦时期一部形式完备的编年体史书。

记录上至周宣王二十三年(公元前805),止于鲁悼公四年(前464)。

共二百五十九年。

现在一般学者认为春秋末期左丘明草创,后人整理,写于战国中期以前。

左丘明(约前502~约前422),春秋末期史学家,鲁国人(山东肥城)。

《左传》主要记载春去湿气各诸侯国的史事及其相互关系,内容涉及政治、经济、军事、外交和各方面代表人物,取材广。

5、《论语》:(语录体、叙事体)孔子及其弟子的语录,大约成书于战国时期,到汉代有《鲁论语》、《齐论语》、《古文论语》,集中反映了孔子思想,以教育为主,逐渐成为封建士大夫治国的思想指导,思想核心是“仁”、中庸思想。

尚书:《尚书》是儒家经典之一,原称《书》,到汉代改称《尚书》,意为上代之书。

这是我国第一部上古历史文件和部分追述古代事迹著作的汇编,它保存了商周特别是西周初期的一些重要史料。

《尚书》相传由孔子编撰而成,但有些篇是后来儒家补充进去的。

西汉初存28篇,因用汉代通行的文字隶书抄写,称《今文尚书》。

另有相传在汉武帝时从孔子住宅壁中发现的《古文尚书》(现只存篇目和少量佚文)和东晋梅赜所献的伪《古文尚书》(较《今文尚书》多16篇)。

按传统的体例分为"典"、"谟"、"训"、 "诰"、"誓"、"命"六体,重要的内容一为敬天法祖,二为讨伐逆命。

大多数篇章文字古雅,语言质朴。

《尚书》为我们研究我国原始社会末期和夏商周奴隶社会历史,留下了珍贵的资料。

其史料价值:1、具备了六体,是我国古代文告,会议记录等应用文体的滥觞。

而且开辟了我们古代散文的先河2、保存了大量的古词汇,这些古词汇反映了殷商时代的语言特点。

3、《尚书》为研究虞、夏、商、周提供了研究材料。

诗经:《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收入自西周初年至春秋中叶大约五百多年的诗歌305篇。

《诗经》共有风、雅、颂三个部分。

其中风包括十五“国风”,有诗160篇;雅分“大雅”、“小雅”,有诗105篇;颂分“周颂”、“鲁颂”、“商颂”,有诗40篇。

秦焚书后,汉兴而有三家《诗》,齐人辕固传《齐诗》,鲁人申培公传《鲁诗》,燕人韩婴传《韩诗》,后三家诗全失传,《毛诗》独传。

记录的地域包括现在陕西、山西‘河南、河北、山东以及甘肃的南部,代表当时经济文化发达的地区。

诗经,包罗万象既是一部优秀的文学作品也是一部丰富的历史作品。

其历史价值:1、为研究西周初年至春秋中叶时期提供了珍贵的史料2、作品运用的表现手法为以后的文学的发展起了重要的作用。

3、是一部优秀的文学作品,它的内容丰富,涵盖了许多有价值的东西,为以后的社会研究提供了很好的材料左传:《左传》是中国古代一部编年体的历史著作。

一、刘知几在《史通》中表达了怎样的史学思想?他提出才、学、识为史才三长的著名理论,而三者中,犹注意史实,他强调史学家要有史德、要正直不阿。

二、杜佑《通典》在撰述体例上的特点。

《通典》是我国留存的第一部专记历代经济、政治、文化等典章制度沿革的专史,计二百卷,唐杜佑撰。

1、《通典》以《食货》为首,而食货又以《田制》为先。

把封建社会的经济结构,特别是历代土地关系的变革,放在历代典章制度的首要地位加以叙述,这是杜佑的首创。

2、《通典》对有史以来的赋役制度、官僚制度、封建礼乐、兵制、刑法、政治地理、对外关系等,都能每事以类相从、分门析目,原始叙终;对于历代制度的沿革废置,和当时统治阶级内部各种代表人物的议论得失,也无不备载。

三、仿照《通典》所编撰的典制体专书有哪些,列举3部。

宋代宋白的《续通典》、魏了翁的《国朝(宋)通典》、宋末元初的马端临的《文献通考》、宋郑樵《通志》中的“十二略”等。

四、《文献通考》在撰述体例上的特点。

1、凡叙事,则本之经史,而参之意历代会要,以及百家传记之书,信而有证者从之,乖异传疑者不录。

2、凡论事,则先取当时臣僚之奏疏,次及近代诸儒之评定,以致名流之燕谈,俾官之记录。

3、凡一话一言,可以定典故之得失,证史传之是非者,则采而录之。

4、其载诸史传之记录而可疑,稽诸先儒之论辩而为当者,研精勤思,悠然有得,则著己意,附其后焉。

五、比较《通典》与《通考》间的异同优劣。

1、异同:《通考》中的《田赋》等十九门,仿照《通典》成规,详加增补;但是《通考》分二十四门且作者又自创《经籍》《帝系》《封建》《象纬》《物异》五门,可《通典》只分八门。

2、二者优劣:《通考》不仅史料丰富,分类详细,体例多所创新,保存了大量史料;即在历史认识上,也颇有可取,而且从史料价值而言,则应该说《通考》超过了《通志》,而且超过了《通典》;《通典》记礼(特别是魏、晋、六朝议礼文字),多存古训,有益于治经;文章又简明扼要,首尾一贯。

牧誓武王率领兵车三百辆,勇士三百人,在牧野与商作战,作了《牧誓》这篇战斗檄文。

恰逢甲子日时的黎明,周武王率领军队来到商国都城郊的牧野,举行誓师。

武王左手拿着金色大斧,右手挥舞着白旄,说:“远劳了,跟随我伐纣的西方各部将士!”武王说:“啊! 我们友好之邦的国君们和办事的大臣们,司徒、司马、司空,亚旅、师氏,千夫长、百夫长们,以及庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮等友国的人们,举起你们的戈,排开你们的盾,竖起你们的矛,我们宣誓:”武王说:“古人说:‘母鸡不报晓;若母鸡报晓,说明这户人家就要会衰落了。

”现在商纣王只是听信妇人的话,轻蔑地抛弃了其祭祀之职,对祭祀的大礼不闻不问,轻蔑地抛弃他同族的从兄弟,不加任用,对四方重罪逃犯,反而又是推崇尊敬,又是信任使用,用作大夫、卿士。

这些人施残暴于百姓,违法作乱于商邑。

现在,我姬发奉天命进行惩讨。

今天决战,我们的阵列前后距离,不得超过六步、七步,要保持整齐,不得拖拉。

将士们,要努力啊!我们阵列左右距离,不要超过四伐、五伐、六伐、七伐,也要保持整齐,不得畏缩不前。

努力吧,将士们!希望你们威武雄壮,如虎如貔、如熊如罴,前进吧,向商都的郊外。

在战斗中,不要阻止来投降的人,要用他们来加强我们自己。

努力吧,将士们!你们如果不努力,那将使你自身受到刑戮。

城濮之战夏天四月初三,晋文公、宋成公、齐国大夫国归父、崔夭、秦国公子小子懿带领军队进驻城濮。

楚军背*着险要的名叫郄的丘陵扎营,晋文公对此很忧虑。

他听到士兵们唱的歌辞说:“原野上青草多茂盛,除掉旧根播新种。

”晋文公心中疑虑。

狐偃说:“打吧!打了胜仗,一定会得到诸侯拥戴。

如果打不胜,晋国外有黄河,内有太行,也必定不会受什么损害。

”晋文公说:“楚国从前对我们的恩惠怎么办呢?”栾枝说:“汉水北面那些姬姓的诸侯国,全被楚国吞并了。

想着过去的小恩小惠,会忘记这个奇耻大辱,不如同楚国打一仗。

”晋大公夜里梦见同楚成王格斗,楚成王把他打倒,趴在他身上吸他的脑汁,因此有些害怕。

《中国历史文选》教案一、甲骨文2、翻译选文:第一则:癸巳这一天进行占卜,由殼卜问:后十天内有没有灾祸?商王观察卜兆判断吉凶说:有灾祸,灾祸马上就要降临。

到了第五天丁酉这一天,果真有祸事从西传来,沚国诸侯派人禀报说:土方在我邦东部边境骚扰,使两座城邑受到损害。

邛方也践踏我邦西部边境的农田。

第二则:乙巳这一天进行占卜,由殼卜问:国王命令众人合力耕田,来年会获得好年景吗?十一月。

二、金文3、翻译全文周历九月,周康王在鎬京训诫大臣盂。

康王说:盂呀!我们显赫的文王获得了上天授付的统治天下的伟大使命。

到武王又继承文王的事业,建立了周朝,翦除了那个万恶的商纣王,拥有天下四方,派各级官吏治理黎民百姓。

武王把精力全部集中在处理国家事务上,酒一点也不敢多喝,就连碰到举行柴祭蒸祀这些祭天大礼时,都不敢喝醉。

所以感动了上天,上天给予我们庇佑,降给我们恩惠,大力保护成王,继续掌有天下。

我听说殷失去天命,就是因为各地诸侯和朝中大臣都沉湎于酒,故而丧失掉军队和政权。

盂呀,你们卫邦担负着重要职责,我只让你接受我的教导,你也能够身当重任,我是你唯一的君王啊!现在我就以文王纯正的治国方式为榜样,像文王策命两三名头号长官那样,委派你辅助荣,恭敬谦和地执行德治的方针。

你要不分早晚及时纳谏,为祭祀和各种奉献事宜到处奔走,时刻警惕上天的惩罚。

康王又说:哦!我命令你盂呀,要向你的祖父南公看齐。

康王接着说:盂呀,你去协助夹,主持军务,敏捷快速地处理诉讼案件,朝夕辅佐我君临天下。

我要遵循先王制定的成规惯例,向你封赏庶民和领地。

特意赐给你香酒一卣,礼冠礼服一套,护膝和双底鞋一副,车马一驾,并允许你在祖父南公的旗帜上描绘你们家族的族徽。

赐给你邦司四名,本朝奴隶从车夫到种田人六百五十九个,赐给你夷司王臣十三名,东南夷奴隶一千零五十个,赐给你封地。

康王最后说:盂呀,你要谨慎郑重地料理你所承担的政务,不要辜负和耽误我对你的任命。

盂于是答谢康王的美命,因而铸造了追念祖父南公的这只宝鼎,时间在康王二十三年。