中国古代的文教政策与学校教育制度

- 格式:ppt

- 大小:565.32 KB

- 文档页数:3

宋代文教政策如下是有关宋代文教政策:宋代是中国历史上商品经济、文化教育繁荣的时代,这一时期,儒学复兴,形成程朱理学,科技发展迅速,统治者推行的文教政策具体如下:一.重视科举,重用文人宋代建国后,建立中央集权统治,需要大批文武官员,主要靠科举,因此特别重视,取士名额增加,及第后待遇优厚。

在科举科目、内容、方法上仍仿效唐朝,只是更加注重进士科,在三次兴学期间,对一些细节进行了修改,这在三次兴学中会涉及。

二.三次兴学,广设学校1.庆历兴学由范仲淹主持,庆历三年九月,主要内容如下:①州县立学。

②改革太学及国子学。

主要是扩建校舍,扩充生员,聘请名师主教,推行先进教学法,即胡媛在湖州办学时所创立的分斋教学法。

③改革科举考试。

规定科举考试先策、次论、次诗赋,并通经术,罢帖经、墨义。

2.熙宁、元丰兴学王安石主持,熙宁、元丰年间,主要内容如下:①恢复和发展地方教育。

主要措施:一是为路州郡县学选派教官;二是为路州郡县学划拨学田以解决办学经费。

②改革太学管理制度,创设三舍法。

即将太学分为外、内、上三舍,学生依据其学业成绩依次升舍。

③统一学校和科举的内容。

颁布《三经新义》给各级学校作为必读教材。

④整顿和发展专科学校。

如设置武学,整顿和扩充医学、律学等。

⑤改革科举制度。

从注重背诵之学与对偶之文转向重视经书义理上来。

3.崇宁兴学由蔡京主持,宋徽宗崇宁年间,主要内容如下:①兴办地方学校。

崇宁元年十二月,颁布《州县学令格式》,具体规定了地方学校的设置。

②进一步完善学制,建立了县学、州学、太学三级相联系的学制系统。

③另建辟雍,改善和扩充太学。

④大力发展各类专门学校。

⑤行"学选"而停"科举"。

宋代的三次兴学运动,是宋代文教政策的直接体现,主要是想通过改革、完善和发展官学来发展文化教育事业,培养符合封建统治需要的人才,调和培养人才和选拔人才的矛盾,对教育制度的发展产生了积极影响。

三.尊孔崇儒,提倡佛道宋王朝鉴于唐末五代藩镇割据争霸称雄的教训,采取"重文轻武"方针,实行以文治军的策略。

综述我国古代各朝代的文教政策中国历史上的各朝代都有其独特的文教政策,下面我们将从大概五个时期来综述一下:一、夏商周时期夏商周时期的文教政策主要是传授礼乐文化,礼乐文化是其天子所发扬的内容,教育内容大多是惟命是从,以从上至下、从中央到地方的形式进行,礼乐文化与春秋时期以及战国时期有相似之处。

二、秦汉时期秦汉时期是中国思想文化和科技发展的重要时期,在这个时期实行了诸多改革,其中文教政策的重要内容包括:1.推动书法、典籍、诗词等传统文化的发展。

秦朝一个十分显著的特点就是大力发展各种文化形态,包括推广活字印刷技术,以及重视书法、典籍等传统文化的保护和扩展。

2.推广大一统的教育制度。

秦始皇推行了统一的文教制度,将各地文字整合为一种基础字汇,推行了官方教育事业。

三、魏晋南北朝时期魏晋南北朝时期的文教政策影响了中国之后的数千年至今。

1.推动民间文艺的发展。

魏晋南北朝时期虽然官方文化仍然十分重要,但民间文艺也开始迅速发展,诸如散曲、连锁诗歌、传统艺术等都开始走向繁荣发展的道路。

2.强调士族文化。

士族文化在这个时期达到了一个空前的高度,他们一方面广泛地传承文化遗产,一方面更加注重个人成就。

四、唐宋元明清时期唐宋元明清时期的文教政策通过教育的普及推动文化的发展和文人的壮大。

1.强化科教育学。

科举制的兴起使得各级政府都非常重视科学和教育方面的投资,彰显了文化在国家建设中的重要地位。

2.推动文学艺术的繁荣。

唐宋元明清时期是中国文学艺术繁荣的时期,包括白话文小说、诗歌、戏剧、绘画等都有了相应的发展和繁荣。

五、现代时期现代时期的中华文化受多种文化和教育制度的影响。

1.实行了现代化的教育制度。

现代化的教育体制成为人们了解本国文化和西方文化的渠道,例如国学、包括皇帝日常生活,以及文学、史学、哲学、政治思想等等。

2.重现传统文化的地位。

近年来,中国政府加大了对传统文化的保护和扶持力度,重视传统文化的传承和普及。

以上就是中国古代各朝代的文教政策的大致情况,每一个时期都有其特点和影响,这些思想和文化影响将会影响到现今中华文化的发展。

显德七年(公元960年),后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥兵变,夺取后周政权,国号为“宋”,定都汴京(即现在的开封)。

金兵两次南侵后,靖康二年(1127年),金兵带走徽宗、钦宗两位皇帝,北宋灭亡。

同年五月初一,康王赵构即位南京应天府(今河南商丘),重建宋朝,史称南宋。

1279年,蒙古族灭掉南宋,建立了元朝。

第一节 宋代的文教政策第二节 宋代的官学制度第三节 宋元时期的书院一、重视科举,重用士人二、三次兴学,广设学校三、尊孔崇儒,提倡佛道一、重视科举 重视士人“兴文教,抑武事”通过武力夺取了周朝的政权,担心重蹈覆辙,害怕其他武将拥兵自重篡权。

一、重视科举 重视士人收回武将兵权,重用文人一、重视科举 重视士人新的变化:1.扩大科举名额,提高科举及第后的 地位和待遇。

20人100人科举考试及第后不用再通过吏部考试,可以直接授予官职。

一、重视科举 重视士人新的变化:2.确定“三年一贡举”宋朝科举开考的时间没有规律,间隔2、3,长短不一,对士人备考特变不便。

一、重视科举 重视士人新的变化:3.殿试成为定制地方官主持的州试尚书省吏部主持的省试皇帝主持的殿试一、重视科举 重视士人新的变化:4.建立新制,防止科场作弊锁院制、别头试、糊名法、誊(teng)录制一、重视科举 重视士人糊名法:顾名思义就是把考生的姓名和籍贯密封起来,和我们现在考试密封线密封学生信息一样。

一、重视科举 重视士人誊录制:把考试试卷由书吏重新抄写一遍,防止考官认识考生的笔记或者在试卷上有特殊标记。

一、重视科举 重视士人锁院制:主考官一旦受命,立即住进贡院,与外界隔绝,以避免请托等。

一、重视科举 重视士人别头试:如果考生与主考官礼部侍郎或者地方主考官是亲戚关系话,应另派考官,别院应试。

宋初80多年只重视科举人才却忽视兴建学校培育人才。

许多有识之士意识到问题纷纷上书请求改革,所以自此之后政策的重点变为兴学育才,为此宋朝历史上出现了三次著名的兴学运动。

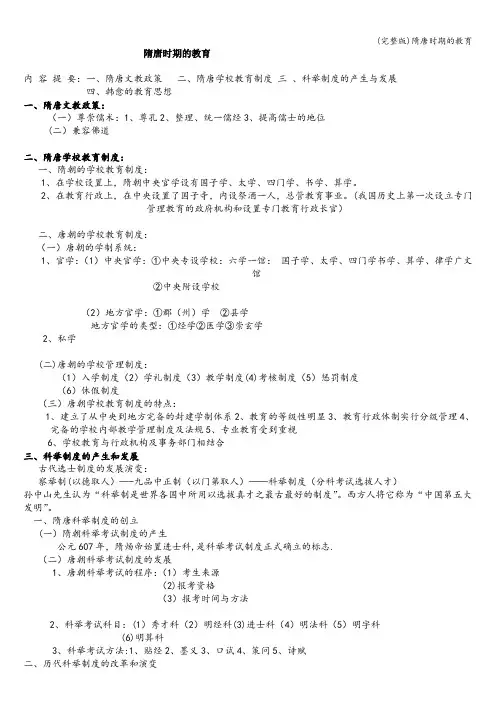

隋唐时期的教育内容提要:一、隋唐文教政策二、隋唐学校教育制度三、科举制度的产生与发展四、韩愈的教育思想一、隋唐文教政策:(一)尊崇儒术:1、尊孔2、整理、统一儒经3、提高儒士的地位(二)兼容佛道二、隋唐学校教育制度:一、隋朝的学校教育制度:1、在学校设置上,隋朝中央官学设有国子学、太学、四门学、书学、算学。

2、在教育行政上,在中央设置了国子寺,内设祭酒一人,总管教育事业。

(我国历史上第一次设立专门管理教育的政府机构和设置专门教育行政长官)二、唐朝的学校教育制度:(一)唐朝的学制系统:1、官学:(1)中央官学:①中央专设学校:六学一馆:国子学、太学、四门学书学、算学、律学广文馆②中央附设学校(2)地方官学:①郡(州)学②县学地方官学的类型:①经学②医学③崇玄学2、私学(二)唐朝的学校管理制度:(1)入学制度(2)学礼制度(3)教学制度(4)考核制度(5)惩罚制度(6)休假制度(三)唐朝学校教育制度的特点:1、建立了从中央到地方完备的封建学制体系2、教育的等级性明显3、教育行政体制实行分级管理4、完备的学校内部教学管理制度及法规5、专业教育受到重视6、学校教育与行政机构及事务部门相结合三、科举制度的产生和发展古代选士制度的发展演变:察举制(以德取人)—-九品中正制(以门第取人)——科举制度(分科考试选拔人才)孙中山先生认为“科举制是世界各国中所用以选拔真才之最古最好的制度”。

西方人将它称为“中国第五大发明”。

一、隋唐科举制度的创立(一)隋朝科举考试制度的产生公元607年,隋炀帝始置进士科,是科举考试制度正式确立的标志.(二)唐朝科举考试制度的发展1、唐朝科举考试的程序:(1)考生来源(2)报考资格(3)报考时间与方法2、科举考试科目:(1)秀才科(2)明经科(3)进士科(4)明法科(5)明字科(6)明算科3、科举考试方法:1、贴经2、墨义3、口试4、策问5、诗赋二、历代科举制度的改革和演变(一)宋代的改革:1、扩大科举名额,提高及第者的社会地位和待遇2、确定“三年一贡举"3、殿试成为定制4、建立新制,防止科场作弊(二)元代的改革:1、明定三场制乡试、会试都各考三场,每场之间相隔三日2、规定考试范围出题范围是《四书》,答题范围是朱熹的《四书章句集注》3、科举制度日趋严密(三)明代的改革:1、确定“三年大比"制度2、考试过程改为四个阶段四个阶段的考试过程:童生试:府、州、县学的入学考试,它包括县试、府试、院试三级考试.考中者称为生员,送到省里去参加乡试。

《中国教育史》复习资料1.夏、商、西周时期的文教政策与学校教育制度(1)夏朝的文教政策:以射造士(夏朝为政尚武,为适应其需要);学校教育制度:国都设序,地方设校,夏统治者重视军事、宗教、人伦道德教育。

(2)商朝的文教政策:以乐造士(奴隶主贵族已经形成强烈的宗教意识,敬事鬼神成为商代文化思想的特点,礼乐由此而生,成为教育内容);学校教育制度:设右学为大学,左学为小学,瞽宗为贵族弟子学习礼乐的地方。

(3)西周的文教政策:以礼造士(周人尊礼尚施,统治者重视礼的社会政治作用),学在官府学校教育制度:国学(于王都),包括大学(辟雍、学宫……)和小学;乡学(于王都郊外的地方学校)。

2.西周时期学校教育的主要内容(六艺教育)(1)礼:后世称之为周礼,包括周朝的典章制度和以孝、悌为核心的道德规范以及各种礼仪。

(2)乐:包括歌咏、舞蹈、演奏乐器……(3)射:拉弓射箭。

(4)御:驾驭战车的技能。

(5)书:读书、写字。

(6)数:计数。

六艺教育是夏商西周时期教育的基本内容,体现了文武兼备。

3.春秋战国时期私学兴起的历史意义(1)冲破了西周以来教育为官府垄断的局面,扩大了教育对象。

(2)私学作为专门的教育机构,从政治中分离出来,迈出了教育独立化的第一步。

(3)私学的发展积累了丰富的教学经验,促进了先秦时期教育理论的发展。

(4)私学的发展使教育内容和教育方式产生重大变化。

4.孔子的教育思想(教育的作用、对象、目的)A.教育作用(1)社会作用:从庶(有较多劳动力)——富(使人民群众有丰足的物质生活)——教(使人民受到伦理道德教育,懂得安分守己)三者先后顺序关系最先论述了教育与经济发展的关系。

(2)在教育对于个体发展的意义方面:提出“性相近,习相远”,揭示了受教育的可能性和必要性。

B.教育对象提出了“有教无类”的思想,即不分贵贱贫富和种族,人人都可以入学受教育。

打破了贵族对于学校教育的垄断,扩大教育范围到一般平民,满足了平民入学受教育的愿望。

中国教育史第一章文教政策与教育宗旨一、汉代:“独尊儒术”汉武帝即位后,在教育上转而采用儒家的主张,重新肯定了教育在育才和优民两方面的作用,把教育作为巩固专制统治的重要工具。

“独尊儒术”文教政策的经典表述:春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊。

今师异道,人异论,百家殊方,指意不同。

是以上亡以持一统,法制数变,下不知所守。

臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

影响:第一、确定了教育为治国之本的地位第二、儒家经学成为教育的主体内容第三、形成了群士归宗攻读儒经的社会风尚二、隋唐时期:重振儒术,兼容佛道重振儒术:第一、尊孔。

孔子在唐代的地位很显赫。

体现在两方面:一是唐代各帝对孔子大加封赠。

二是唐代各帝经常亲临国学观释奠礼。

第二、整理,统一儒经。

孔颖达,颜师古等人负责编撰的《五经正义》,唐文宗开成二年(837年)的《开成石经》。

第三、提高儒士的地位。

唐代统治者总结了汉代以来儒学发展的曲折历程,对于儒、佛,道三学,分主次轻重地作为维护其封建统治的工具。

因此这一时期既是儒学教育的复兴阶段,又是儒学教育与佛道思想相结合的阶段,为宋代理学教育的产生奠定了基础。

唐代文教政策的特点:1.重振儒术:尊孔、统一儒经,提高儒士地位2.兼容佛道3.与汉代儒术独尊不同,既是儒学的复兴,也是儒学与佛道思想的结合。

三、宋代:“兴文教”政策与理学教育思想的形成宋王朝鉴于唐末五代藩镇割据争霸称雄的教训,宋初各帝均采取“重文轻武”的方针,实行以文制军的策略,把尊孔崇儒作为治国的指导思想,同时支持佛,道二教,使儒,佛,道三派融合起来,互相补充,互相为用。

由于统治者的积极提倡,为“理学”——宋明时期的“新儒学”的产生和发展,提供了有利条件。

四、明清1.尊经崇儒2.推崇程朱理学3.实行文化专制:一是文字狱。

二是改编,销毁书籍。

三是成立编书馆。

明清两代把文教事业置于十分重要的地位。

学校教育与科举制度都得到空前发展,而另一方面,又采取种种措施,加强思想控制,其专制程度也是历代以来罕见的。

汉武帝三大文教政策【摘要】:董仲舒的三大文教政策,是适应汉武帝谋求封建大一统的政治需要,在《举贤良对策》中提出来的。

董仲舒提出的三大文教政策基本都被汉武帝所采纳,对汉代文教政策的确定,以及学校教育制度和选士制度的形成具有重要的作用。

董仲舒提出的三大文教政策,均被汉武帝所采纳,并经汉武帝以后的两汉历代皇帝逐步加以推广和实施,终于形成了以儒家思想为指导、以养士和取士为基本内容的比较完整的封建教育制度。

一、论三大文教政策董仲舒的三大文教政策,是适应汉武帝谋求封建大一统的政治需要,在《举贤良对策》中提出来的。

《举贤良对策》是董仲舒对汉武帝贤良文学诏所写的三篇论文,该文收录在《汉书·董仲舒传》中。

董仲舒提出的三大文教政策基本都被汉武帝所采纳,对汉代文教政策的确定,以及学校教育制度和选士制度的形成具有重要的作用。

(一)兴太学以养士董仲舒站在维护皇权、维持封建大一统的立场上,提出了“兴太学以养士”的政策。

他认为,若要实行有为政治,急需解决的一个问题就是人才问题。

然而,汉初不举士、不办教育,私学虽然繁荣,但培养的人才却规格各异、思想不一,这就很难满足封建集权制国家对统治人才的需要。

所以,董仲舒从国家政治发展的长远利益出发,提出欲想壮大统治、加强官吏队伍建设、提高吏员素质,就必须重视发展教育,必须兴太学,以此来培养国家政治所需的统治人才。

他说:“夫不素养士而欲求贤,譬犹不琢玉而求文采也。

故养士之大者,莫大乎太学;太学者,贤士之所关也,教化之本原也。

今以一郡一国之众,对亡应书者,是王道往往而绝也。

臣愿陛下兴太学,置明师,以养天下之士,数考问以尽其材,则英俊宜可得矣。

”[23]汉武帝采纳了董仲舒“兴太学以养士”的动议,并责成丞相公孙弘付诸实施,于元朔五年(前124年)在西汉京师长安设太学,置博士2人,博士弟子50人。

自此,汉代建立起以太学为首的中央官学体制。

(二)重选举以取士董仲舒把养士与取才结合起来,针对汉初人才选拔和任用中的弊端,提出了改革管理选拔和任用制度,设立察举制。