小孔成像实验报告

- 格式:docx

- 大小:37.22 KB

- 文档页数:4

小孔成像实验报告小孔成像实验报告一、实验目的:通过小孔成像实验,观察小孔成像的现象,了解小孔成像的原理。

二、实验器材:小孔成像实验装置、白纸、云南白药。

三、实验原理:小孔成像是光学中的一个重要现象,当光线通过一个小孔的时候,会在背后的屏幕上形成一幅倒立的图像。

这是因为光线传播是按照直线传播的,通过小孔时会发生衍射现象,使得光线以不同的角度传播,并在屏幕上交叉成像。

四、实验步骤:1. 将小孔成像实验装置放在台面上。

2. 在实验装置上方距离小孔3-5厘米处放置一张白纸作为屏幕。

3. 在实验装置的底座上调节小孔的位置,使其与屏幕上某一点对齐。

4. 用云南白药在屏幕上涂抹出一块小方块,这样可以更清楚地观察到小孔成像的效果。

5. 打开实验装置上面的开关,调整焦距和小孔的大小,使得在屏幕上可以观察到清晰的小孔成像图像。

6. 观察并记录下小孔成像的现象。

五、实验结果:经过调整,我在屏幕上观察到了清晰的小孔成像图像。

经过实验观察,我发现:1. 小孔成像的图像是倒立的,也就是说,屏幕上的图像是与原始物体上下左右对称的。

2. 小孔成像的图像很小,而且与原始物体的距离很近。

当我把屏幕移开一段距离时,图像会变得模糊不清。

3. 小孔成像的图像非常清晰,不会出现模糊或者扭曲的现象。

六、实验分析:小孔成像是由于光线传播时的衍射现象所致。

当光线通过一个小孔时,会在背后的屏幕上产生一个倒立的图像。

这是因为小孔会使光线产生弯曲,不同方向的光线发生衍射后相交形成图像。

七、实验心得:通过这次小孔成像实验,我深刻体会到了光学中的一些基本原理。

小孔成像的现象虽然很简单,但是其中所涉及的光学原理却很复杂。

只有通过实验,我们才能真正理解光线传播的规律,并能观察到一些有趣的光学现象。

通过这次实验,我对光学知识的理解又加深了一步,也对科学实验充满了更多的兴趣和热爱。

小孔成像实验报告

一、实验目的

本实验旨在通过小孔成像实验,了解小孔成像的基本原理,探究光通过小孔后的成像规律,进一步加深对光学成像的认识。

二、实验器材和方法

2.1 实验器材

•光源

•凹透镜

•小孔

•白纸

2.2 实验方法

1.将光源设在一定距离处。

2.用凹透镜对光线进行聚焦后,照射在小孔上。

3.将白纸放置在小孔后,观察小孔成像情况。

三、实验结果与分析

经过实验观察可得,小孔成像是指当光线穿过小孔后,在另一侧形成倒立的实像。

通过实验可以发现:

1.小孔与白纸之间的距离会影响成像的清晰度,距离较远时成像模糊,

距离适宜时成像清晰。

2.光源的亮度也会影响成像效果,光线越亮,成像越清晰。

3.小孔的大小会影响成像的亮度和清晰度,小孔越小,成像越明亮但清

晰度相对较低。

四、实验总结

通过本次小孔成像实验,我们深入了解了小孔成像的基本规律,并对光学成像有了更直观的认识。

在实验中,我们发现了小孔成像的特点,同时也意识到了实验中影响成像效果的因素,这对我们更好地掌握光学成像的知识具有一定的帮助。

五、参考资料

•张永灿. (2012). 《实用光学》. 高等教育出版社.

以上为小孔成像实验报告内容,供参考。

第1篇一、实验目的1. 理解光的直线传播原理。

2. 探究小孔成像的规律。

3. 学习利用小孔成像原理进行实际观察和实验分析。

二、实验原理小孔成像原理基于光的直线传播。

当光线通过一个小孔时,由于光线只能沿直线传播,因此在小孔的另一侧会形成一个倒立的实像。

成像的大小和清晰度与小孔的尺寸、物体与小孔的距离以及光屏与小孔的距离有关。

三、实验器材1. 蜡烛2. 硬纸片3. 小针4. 火柴5. 蓝色大纸片6. 夹具7. 米尺8. 记录本四、实验步骤1. 准备阶段:- 在硬纸片中心用小针扎一个小孔,孔的直径约为1-3毫米。

- 将硬纸片固定在实验台上,确保小孔朝向光源。

2. 实验阶段:- 点燃蜡烛,将其放置在硬纸片的一侧,距离小孔约10-20厘米。

- 将蓝色大纸片放在硬纸片的另一侧,距离小孔约20-30厘米。

- 调整蜡烛和蓝色大纸片的位置,直到在蓝色大纸片上看到清晰的蜡烛火焰像。

3. 观察与记录:- 观察并记录蜡烛火焰像的大小、形状和清晰度。

- 改变小孔的尺寸,重复实验,观察成像效果的变化。

- 改变蜡烛与硬纸片、硬纸片与蓝色大纸片之间的距离,观察成像效果的变化。

4. 分析阶段:- 分析不同实验条件下成像效果的变化,探讨成像原理。

- 记录实验数据,并进行分析和讨论。

五、实验结果与分析1. 小孔成像原理:- 通过实验观察,发现小孔成像的像总是倒立的,且与小孔的尺寸有关。

- 实验表明,光线通过小孔后,会形成倒立的实像。

2. 成像大小与距离的关系:- 实验结果显示,成像的大小与物体与小孔的距离和光屏与小孔的距离有关。

- 当光屏与小孔的距离一定时,物体与小孔的距离越近,成像越大。

- 当物体与小孔的距离一定时,光屏与小孔的距离越远,成像越大。

3. 成像清晰度与孔径的关系:- 实验发现,小孔的尺寸对成像的清晰度有显著影响。

- 孔径越小,成像越清晰;孔径越大,成像越模糊。

六、实验结论1. 光的直线传播是小孔成像的原理。

2. 小孔成像的像总是倒立的实像。

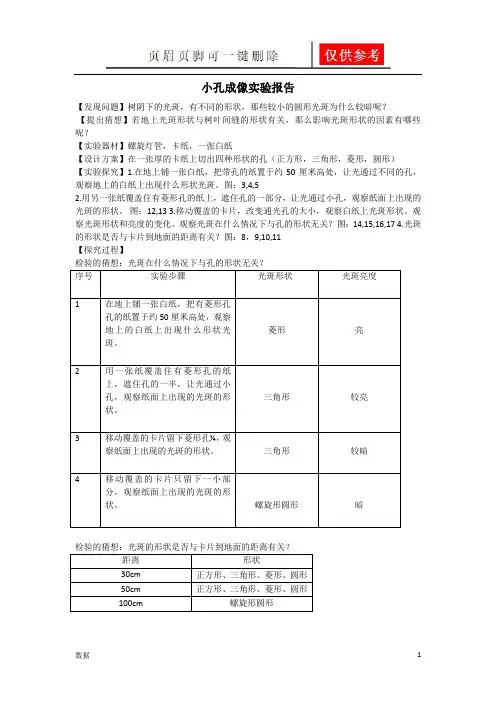

小孔成像实验报告【发现问题】树阴下的光斑,有不同的形状,那些较小的圆形光斑为什么较暗呢?【提出猜想】若地上光斑形状与树叶间缝的形状有关,那么影响光斑形状的因素有哪些呢?【实验器材】螺旋灯管,卡纸,一张白纸【设计方案】在一张厚的卡纸上切出四种形状的孔(正方形,三角形,菱形,圆形)【实验探究】1.在地上铺一张白纸,把带孔的纸置于约50厘米高处,让光通过不同的孔,观察地上的白纸上出现什么形状光斑。

图:3,4,52.用另一张纸覆盖住有菱形孔的纸上,遮住孔的一部分,让光通过小孔,观察纸面上出现的光斑的形状。

图:12,133.移动覆盖的卡片,改变通光孔的大小,观察白纸上光斑形状。

观察光斑形状和亮度的变化。

观察光斑在什么情况下与孔的形状无关?图:14,15,16,174.光斑的形状是否与卡片到地面的距离有关?图:8,9,10,11【探究过程】检验的猜想:光斑在什么情况下与孔的形状无关?序号实验步骤光斑形状光斑亮度1 在地上铺一张白纸,把有菱形孔孔的纸置于约50厘米高处,观察地上的白纸上出现什么形状光菱形亮斑。

2 用一张纸覆盖住有菱形孔的纸上,遮住孔的一半,让光通过小三角形较亮孔,观察纸面上出现的光斑的形状。

3 移动覆盖的卡片留下菱形孔¼,观察纸面上出现的光斑的形状。

三角形较暗4 移动覆盖的卡片只留下一小部分,观察纸面上出现的光斑的形状。

螺旋形圆形暗距离形状30cm 正方形、三角形、菱形、圆形50cm 正方形、三角形、菱形、圆形100cm 螺旋形圆形【总结】1. 太阳光树阴下的光斑可以分为两类:一类不是像,成椭圆形,形成条件是光的直线传播。

另一类是太阳通过小孔成的实像,形成条件是树叶缝隙足够小,由小孔成像的原理形成。

2. 树荫下的光斑有些是像,有些不是像。

通过小孔形成的圆形光斑是像,通过大孔形成的非圆光斑不是像;这些光斑都不是树叶的影子。

3. 不管光斑是不是像,都是由于光直线传播形成的。

4. 小孔形成的光斑(像),其形状与物体(太阳)的形状相似、与小孔形状无关;而大孔形成的光斑,其形状与物体(太阳)的形状无关、与大孔形状有关。

第1篇一、实验目的1. 理解小孔成像的原理,即光沿直线传播。

2. 通过编程模拟小孔成像过程,验证光直线传播的原理。

3. 探究不同小孔大小和成像距离对成像效果的影响。

二、实验原理小孔成像实验基于光的直线传播原理。

当光线通过一个小孔时,只允许与孔径大小相当的光线通过,从而在另一侧形成物体的倒立实像。

实验中,通过调整小孔大小和成像距离,可以观察到成像效果的变化。

三、实验环境与工具1. 操作系统:Windows 102. 编程语言:Python3. 库:Pillow(图像处理库)四、实验步骤1. 初始化:创建一个空白图像作为光屏,设定小孔直径和成像距离。

2. 模拟光线传播:对于物体上的每一个像素点,计算通过小孔后的光线方向,并在光屏上绘制相应的像素点。

3. 调整小孔大小和成像距离:观察不同条件下成像效果的变化。

4. 结果分析:分析实验结果,验证光直线传播原理,并探究小孔大小和成像距离对成像效果的影响。

五、实验结果与分析1. 小孔成像原理验证:通过编程模拟小孔成像过程,观察到物体在光屏上形成倒立实像,验证了光直线传播原理。

2. 小孔大小对成像效果的影响:实验结果表明,小孔直径越小,成像越清晰;但小孔过小会导致光线难以通过,成像效果变差。

3. 成像距离对成像效果的影响:实验结果表明,成像距离越远,成像越大;但距离过远会导致成像模糊。

六、实验总结1. 通过编程模拟小孔成像实验,验证了光直线传播原理。

2. 探究了小孔大小和成像距离对成像效果的影响,为实际应用提供了参考。

3. 编程实验具有以下优点:- 可重复性强:可以通过修改代码参数轻松改变实验条件。

- 结果直观:实验结果以图像形式呈现,易于观察和分析。

七、展望1. 可以进一步研究不同光源、不同物体形状对成像效果的影响。

2. 可以将实验扩展到三维空间,模拟更复杂的成像场景。

3. 可以将编程实验与其他学科相结合,如物理、数学等,培养学生的跨学科思维。

八、参考文献[1] 郭树青. 小孔成像实验研究[J]. 物理实验, 2016, 36(4): 47-49.[2] 王晓东. 基于Python的小孔成像实验模拟[J]. 计算机应用与软件, 2018,35(1): 25-27.[3] 王晓东. 基于Python的小孔成像实验系统设计[J]. 计算机工程与设计, 2019, 40(1): 25-28.第2篇一、实验背景小孔成像实验是一项经典的物理实验,旨在通过小孔观察光线的直线传播现象,以及物体通过小孔成像的规律。

第1篇一、实验背景小孔成像实验是一种简单有趣的物理实验,能够帮助幼儿了解光的传播原理和成像规律。

在幼儿园教育中,通过小孔成像实验可以培养幼儿的观察能力、动手能力和科学素养。

本实验旨在让幼儿在轻松愉快的氛围中,通过观察和操作,了解光的直线传播和小孔成像的原理。

二、实验目的1. 让幼儿了解光的直线传播原理。

2. 让幼儿观察小孔成像现象,探究小孔成像的规律。

3. 培养幼儿的观察能力、动手能力和科学素养。

三、实验材料1. 蜡烛2. 打火机3. 薯片罐(或其他废旧圆柱形小筒)4. 硬纸片5. 半透明薄纸6. 胶带7. 胶棒四、实验步骤1. 准备实验器材:将蜡烛、打火机、薯片罐、硬纸片、半透明薄纸、胶带和胶棒准备好。

2. 制作小孔成像仪:在薯片罐的侧面用小刀或针扎一个小孔,孔的直径约为1毫米。

将硬纸片固定在薯片罐的顶部,并用胶带密封好。

3. 准备实验环境:将薯片罐放置在桌面上,拉上窗帘,使室内光线变暗。

4. 观察小孔成像现象:点燃蜡烛,将蜡烛放置在薯片罐的一侧,使蜡烛火焰、小孔和半透明薄纸的中心大致在一条直线上。

调整蜡烛与薯片罐的距离,观察半透明薄纸上形成的像。

5. 探究小孔成像规律:改变蜡烛与薯片罐的距离,观察像的大小和清晰程度的变化。

改变半透明薄纸与薯片罐的距离,观察像的大小和清晰程度的变化。

6. 记录实验结果:将观察到的实验现象和结果记录在实验报告纸上。

五、实验结果与分析1. 实验现象:当蜡烛与薯片罐的距离较近时,半透明薄纸上形成的像较大且较清晰;当蜡烛与薯片罐的距离较远时,半透明薄纸上形成的像较小且较模糊。

2. 实验分析:根据光的直线传播原理,当光线通过小孔时,会形成倒立的实像。

像的大小与蜡烛与小孔的距离有关,距离越近,像越大;距离越远,像越小。

像的清晰程度与小孔的大小有关,小孔越小,像越清晰。

六、实验结论1. 光是沿直线传播的。

2. 小孔成像的规律:像的大小与蜡烛与小孔的距离有关,距离越近,像越大;距离越远,像越小。

第1篇一、实验背景小孔成像是一种基于光的直线传播原理的物理现象。

当光线通过一个小孔时,会在另一侧形成一个倒立的实像。

这一现象最早可追溯到中国古代的《墨经》,并成为光学研究中揭示光的直线传播性的重要证据。

本实验旨在通过实际操作,验证小孔成像的原理,并探究成像大小、倒立效果及成像清晰度等与实验条件的关系。

二、实验目的1. 验证光的直线传播原理。

2. 探究小孔成像的规律,包括成像大小、倒立效果和清晰度。

3. 了解实验误差来源,并分析其对实验结果的影响。

三、实验原理小孔成像的原理是光的直线传播。

当光线通过一个小孔时,只有通过小孔的光线才能到达另一侧,从而在屏幕上形成一个倒立的实像。

成像的大小、倒立效果和清晰度与物体到小孔的距离、光屏到小孔的距离以及小孔的尺寸等因素有关。

四、实验器材1. 硬纸片2. 蜡烛3. 打火机4. 光屏(毛玻璃)5. 小针6. 夹具7. 蓝色大纸片8. 米尺9. 记录纸和笔五、实验步骤1. 将硬纸片固定在实验台上,用小针在纸片中心扎一个小孔,孔的直径约为3毫米。

2. 点燃蜡烛,将其放置在实验台上,使蜡烛火焰、小孔和光屏的中心大致在一条直线上。

3. 调整蜡烛和光屏的距离,观察光屏上蜡烛火焰的像。

4. 改变蜡烛和光屏的位置,观察成像大小、倒立效果和清晰度的变化。

5. 使用米尺测量物体到小孔的距离、光屏到小孔的距离以及成像大小,记录实验数据。

6. 重复实验,验证实验结果的可靠性。

六、实验结果与分析1. 成像大小与物体到小孔的距离和光屏到小孔的距离有关。

当光屏到小孔的距离一定时,物体到小孔的距离越近,成像越大;当物体到小孔的距离一定时,光屏离小孔的距离越远,成像越大。

2. 成像是倒立的实像。

这是因为光线通过小孔时,只有通过小孔的光线才能到达屏幕,从而形成一个倒立的像。

3. 成像的清晰度与物体到小孔的距离、光屏到小孔的距离以及小孔的尺寸有关。

当物体到小孔的距离、光屏到小孔的距离以及小孔的尺寸适中时,成像清晰度较高。

小孔成像实验报告单

篇一:小孔成像实验报告

小孔成像实验报告

班级姓名学号成绩

一、实验目的:

1、通过

本实验理解光的直线传播原理; 2、探究小孔成像的规律二、实验材料:

蜡烛、打火机、薯片罐(或别的废旧圆柱形小筒)、硬纸卡、半透明薄纸三、

实验过程及结果记录:

1、按照书本P92页活动所示制作三个小孔直径分别为1mm 、2mm 、3mm 的小

孔成像仪

2、点燃一根蜡烛并固定,在距蜡烛5cm处上下调整小孔成像仪与蜡烛火焰间

位置直到看到清晰的像为止。

当时可以看到清晰的像。

3、找到合适位置后将三个不同直径的小孔成像仪固定在该处,观察半透明薄纸中的像,

4、探究小孔成像规律:选择其中成像最清晰的一个小孔成

1

像仪,在距蜡烛5cm处固定小孔成像仪,前后移动纸筒位置,改变光屛和小孔成像仪间的距离,观察像的大小有怎样的变化,像是正立的还是倒立的,

四、实验结论:

1、通过实验,我认为要制作一个成像清晰的小孔成像仪有以下几个注意事项:

2、小孔成像的规律有:当时呈缩小倒立的像,当时呈等大倒立的像。

五、实验反思

实验结束后我还有以下问题:

篇二:学生实验报告单1

篇三:小孔成像实验报告

光箭头成像的实验报告

我的发现我的解释

三彩灯成像实验后,我看到:彩灯透过小孔形成()像,下方的红灯所成的像在屏的()下方的红灯所成的像在屏的(),下方的红灯所成的像在屏的()。

我的结论:我的解释:

观察灯丝的形状和缺口的方向与所成的像作比较,我的发现和解释是:

2

3。

一、实验目的1. 理解光的直线传播原理。

2. 探究小孔成像的成因及成像规律。

3. 分析影响小孔成像清晰度和像的大小因素。

二、实验原理小孔成像现象是由于光的直线传播原理产生的。

当光线通过一个小孔时,由于光线沿直线传播,只有通过小孔中心的光线才能在屏幕上形成清晰的像。

小孔成像的特点是成像是倒立的,且像的大小与光源到小孔的距离和光屏到小孔的距离有关。

三、实验器材1. 硬纸板2. 蜡烛3. 打火机4. 小针5. 蓝色大纸片6. 夹具7. 火柴8. 刻度尺四、实验步骤1. 将硬纸板平放在桌面上,用小针在纸板中心扎一个小孔,孔的直径约为1毫米。

2. 用夹具将硬纸板竖直固定在桌面上,确保小孔处于垂直状态。

3. 将蜡烛点燃,放在硬纸板的一侧,保持蜡烛与硬纸板之间的距离约为30厘米。

4. 用夹具将蓝色大纸片固定在硬纸板的另一侧,距离小孔约50厘米。

5. 观察蓝色大纸片上的成像情况,记录成像的清晰度和像的大小。

6. 改变蜡烛与硬纸板之间的距离,重复步骤5,观察成像的清晰度和像的大小变化。

7. 改变小孔与蓝色大纸片之间的距离,重复步骤5,观察成像的清晰度和像的大小变化。

8. 改变小孔的直径,重复步骤5,观察成像的清晰度和像的大小变化。

五、实验结果与分析1. 成像的清晰度:在实验过程中,当蜡烛与硬纸板之间的距离和小孔与蓝色大纸片之间的距离保持一定时,成像清晰度较高。

当距离过大或过小时,成像变得模糊。

2. 成像的大小:随着蜡烛与硬纸板之间距离的增大,成像的大小逐渐减小;随着小孔与蓝色大纸片之间距离的增大,成像的大小逐渐增大。

3. 小孔直径的影响:当小孔直径较小时,成像清晰度较高;当小孔直径增大时,成像变得模糊。

六、实验结论1. 小孔成像现象是由于光的直线传播原理产生的。

2. 成像的清晰度受蜡烛与硬纸板之间距离、小孔与蓝色大纸片之间距离的影响。

3. 成像的大小与蜡烛与硬纸板之间距离、小孔与蓝色大纸片之间距离有关。

4. 小孔直径对成像的清晰度有影响,但成像大小基本不受影响。

第1篇一、实验目的1. 了解光的直线传播原理。

2. 掌握小孔成像的原理和特点。

3. 通过实验,验证光的直线传播和小孔成像的规律。

二、实验原理小孔成像实验是利用光的直线传播原理,通过一个小孔,将物体成像在另一侧的屏幕上。

实验中,物体发出的光线经过小孔,直线传播到屏幕上,形成倒立的实像。

实验原理如下:1. 光的直线传播:在同一均匀介质中,光线沿直线传播。

2. 小孔成像:物体发出的光线经过小孔,直线传播到屏幕上,形成倒立的实像。

三、实验器材1. 易拉罐(1个)2. 锥子(1把)3. 透明胶条(1卷)4. 剪刀(1把)5. 硬卡纸(1张)6. 半透明纸(1张)7. 橡皮筋(1根)8. 蜡烛(1根)9. 火柴(1盒)10. 蓝色大纸片(1张)四、实验步骤1. 将易拉罐的开口一端剪去,形成敞口。

2. 用锥子在易拉罐底部扎一个小孔,直径约为1毫米。

3. 将硬卡纸卷成纸筒,插入易拉罐内,并用透明胶条固定。

4. 将半透明纸用橡皮筋封住纸筒的一端。

5. 将易拉罐放置在蜡烛前,使小孔对准蜡烛火焰。

6. 将蓝色大纸片放在易拉罐后面,调整距离,使蜡烛火焰的倒立实像清晰可见。

7. 观察并记录实验现象。

五、实验现象1. 当易拉罐、蜡烛、蓝色大纸片三者保持同一水平线时,可以在蓝色大纸片上观察到蜡烛火焰的倒立实像。

2. 调整蜡烛与易拉罐的距离,可以发现蜡烛火焰的倒立实像大小会发生变化。

3. 调整蓝色大纸片与易拉罐的距离,可以发现蜡烛火焰的倒立实像大小也会发生变化。

六、实验结论1. 光在同一种均匀介质中沿直线传播。

2. 小孔成像的实像是倒立的,大小与物体到小孔的距离和小孔到屏幕的距离有关。

七、实验总结本次实验通过易拉罐小孔成像实验,成功地验证了光的直线传播和小孔成像的原理。

在实验过程中,我们了解到光的传播特性以及小孔成像的规律。

通过调整实验器材的位置,可以观察到蜡烛火焰的倒立实像大小发生变化,进一步加深了对光传播和小孔成像原理的理解。

小孔成像diy实验报告一、实验目的本实验的目的是通过制作一个简易的小孔相机,观察小孔成像的原理,并了解小孔成像与镜头成像的区别。

二、实验原理小孔成像原理是利用光的直线传播特性,将光线通过一个微小的孔洞,投射到成像面上,生成倒立且颜色反转的清晰图像。

这种成像原理类似于我们日常所见的针孔相机。

三、实验设备1. 空心笔套2. 多孔滤芯3. 透明胶带4. 白纸5. 高亮度光源6. 实验台四、实验步骤1. 将空心笔套的一端贴上透明胶带,将多孔滤芯粘在胶带上。

2. 将另一端固定在实验台上,保持相机的稳定。

3. 调整光源的位置,使其能够照射到滤芯上。

4. 将白纸放置在实验台下方,作为成像面。

5. 打开光源,调整合适的距离和角度,使滤芯上的光线能够通过小孔投射到白纸上。

6. 观察白纸上的图像。

五、实验结果与分析经过调整,我们成功地制作出了一个简易的小孔相机。

在光源和小孔之间,光线经过滤芯的孔洞后,会朝着相反的方向传播,并在白纸上形成一个倒立的清晰图像。

与镜头成像相比,小孔成像有以下特点:- 小孔成像没有像差,成像区域较为清晰;- 倒立的图像、光线通过孔洞的散射和衍射使图像略显模糊;- 由于小孔直径的限制,小孔成像明显较暗,需要使用高亮度的光源。

六、实验总结通过这次实验,我们深入了解了小孔成像的原理,并制作了一个简易的小孔相机。

相比镜头成像,小孔成像明显更简单直观,同时也可以看到光线通过小孔后所发生的散射和衍射现象。

但小孔成像也有其局限性,如成像效果相对较暗、图像略显模糊等。

因此,在实际应用中,我们一般使用镜头成像来获得更高质量的图像。

此次实验不仅提高了我们的动手实践能力,也对光学成像原理有了更深一步的理解。

同时,在日常摄影中,我们可以更加注重光线、光圈等参数,以获得理想的成像效果。

一、实验目的1. 通过本实验,理解光的直线传播原理;2. 探究小孔成像的规律,包括像的倒立、放大或缩小等;3. 学习如何使用实验器材,掌握实验操作方法。

二、实验原理小孔成像是一种基于光的直线传播原理的成像现象。

当光线通过一个小孔时,由于光的直线传播,光线会从物体表面反射或透过,并在小孔的另一侧形成倒立的实像。

小孔成像的规律如下:1. 像是倒立的;2. 像的大小与物体到小孔的距离和光屏到小孔的距离有关;3. 当物体到小孔的距离一定时,光屏离小孔的距离越远,成像越大;4. 当光屏到小孔的距离一定时,物体到小孔的距离越近,成像越大。

三、实验器材1. 硬纸片;2. 蜡烛;3. 打火机;4. 薯片罐(或废旧圆柱形小筒);5. 硬纸卡;6. 半透明薄纸;7. 尺子;8. 夹具;9. 小针;10. 蓝色大纸片。

四、实验步骤1. 制作小孔成像仪:在硬纸片中心扎一个小孔,孔的直径约为1mm;2. 点燃蜡烛,并将其固定在薯片罐内;3. 将硬纸片竖直放置,并将薯片罐放在硬纸片上方,使小孔与蜡烛火焰保持在同一水平线上;4. 在薯片罐后放置蓝色大纸片,调整其位置,观察在纸片上形成的蜡烛火焰的像;5. 保持蜡烛和硬纸片不移动,调整蓝色大纸片的位置,观察像的大小和亮度变化;6. 重复步骤4和5,使用不同直径的小孔进行实验,比较成像效果;7. 记录实验数据,分析实验结果。

五、实验结果与分析1. 成像规律:实验结果显示,小孔成像的像是倒立的,且像的大小与物体到小孔的距离和光屏到小孔的距离有关。

当物体到小孔的距离一定时,光屏离小孔的距离越远,成像越大;当光屏到小孔的距离一定时,物体到小孔的距离越近,成像越大。

2. 像的亮度:实验中发现,当光屏离小孔的距离较远时,成像亮度较低;当光屏离小孔的距离较近时,成像亮度较高。

这是因为光屏离小孔越远,光线在传播过程中越分散,导致成像亮度降低。

3. 小孔直径的影响:实验结果显示,不同直径的小孔成像效果存在差异。

一、实验目的1. 理解光的直线传播原理。

2. 探究小孔成像的规律。

3. 通过实验观察和分析小孔成像的特点。

二、实验原理小孔成像实验是基于光的直线传播原理进行的。

当光线通过一个小孔时,只有通过小孔的光线能够到达屏幕上,从而形成倒立的实像。

小孔成像的大小、亮度、清晰度等特性与光源、物体与小孔的距离以及光屏与小孔的距离有关。

三、实验材料1. 蜡烛2. 打火机3. 硬纸板4. 针或细针5. 薄透明胶带6. 光屏(白纸或白板)7. 尺子8. 记录本四、实验步骤1. 准备实验装置:在硬纸板中心用针扎一个小孔,孔的直径约为1mm。

2. 制作小孔成像装置:将硬纸板竖直放置,用透明胶带固定在支架上,作为小孔屏。

3. 点燃蜡烛,并将其放置在小孔屏前约10cm处。

4. 将光屏放置在小孔屏后约30cm处,调整光屏的位置,观察光屏上成像情况。

5. 记录不同小孔直径(例如1mm、2mm、3mm)下的成像效果,包括像的大小、亮度、清晰度等。

6. 改变物体与小孔的距离(例如5cm、10cm、15cm),观察成像效果的变化,并记录。

7. 改变光屏与小孔的距离(例如20cm、30cm、40cm),观察成像效果的变化,并记录。

五、实验结果与分析1. 小孔直径对成像效果的影响:实验结果显示,随着小孔直径的增大,成像的亮度逐渐变暗,但清晰度有所提高。

当小孔直径过大时,成像变得模糊,甚至无法形成清晰的像。

2. 物体与小孔的距离对成像效果的影响:实验结果显示,随着物体与小孔的距离增大,成像的大小逐渐减小,亮度逐渐变暗。

当物体与小孔的距离过近时,成像变得模糊,甚至无法形成清晰的像。

3. 光屏与小孔的距离对成像效果的影响:实验结果显示,随着光屏与小孔的距离增大,成像的大小逐渐减小,亮度逐渐变暗。

当光屏与小孔的距离过远时,成像变得模糊,甚至无法形成清晰的像。

六、实验结论1. 光的直线传播原理在小孔成像实验中得到验证。

2. 小孔成像的规律:成像大小与物体与小孔的距离、光屏与小孔的距离有关;成像亮度与物体与小孔的距离、光屏与小孔的距离有关;成像清晰度与小孔直径有关。

一、实验目的1. 理解光的直线传播原理。

2. 探究小孔成像的规律及其影响因素。

3. 通过实验验证小孔成像现象,加深对光学知识的理解。

二、实验原理小孔成像是一种基于光的直线传播原理的现象。

当光线通过一个小孔时,只有部分光线能够通过,并在小孔后的屏幕上形成物体的像。

由于光线是直线传播的,因此形成的像是倒立的实像。

三、实验器材1. 蜡烛2. 硬纸片3. 小针4. 火柴5. 蓝色大纸片6. 夹具7. 直尺8. 记录本四、实验步骤1. 制作小孔:将硬纸片固定在桌面上,用小针在纸片中心扎一个小孔,孔的直径约为1mm。

2. 设置实验装置:将蜡烛点燃,放在水平工作台上。

用夹具将硬纸片竖直放置在蜡烛前方,确保小孔与蜡烛火焰保持在同一水平线上。

3. 观察成像:将蓝色大纸片放在硬纸片后面,调整其位置,直到在蓝色大纸片上观察到蜡烛火焰的像。

4. 记录像的大小和性质:观察并记录所成像的大小、形状和性质(如正立、倒立、实像或虚像)。

5. 改变物距和屏距:保持小孔位置不变,分别改变蜡烛与硬纸片的距离(物距)以及硬纸片与蓝色大纸片的距离(屏距),观察成像的变化。

6. 分析实验结果:根据实验现象,分析物距、屏距和孔径对成像大小和性质的影响。

五、实验结果与分析1. 实验现象:当蜡烛与硬纸片的距离较近时,成像较大;当蜡烛与硬纸片的距离较远时,成像较小。

同时,成像为倒立的实像。

2. 实验分析:(1)物距与成像大小:当物距减小时,成像变大;当物距增大时,成像变小。

这是因为光线通过小孔后,在屏幕上形成的像与物体的大小成反比。

(2)屏距与成像大小:当屏距减小时,成像变大;当屏距增大时,成像变小。

这是因为成像距离与物体到小孔的距离成正比,成像距离越大,成像越大。

(3)孔径与成像清晰度:孔径越小,成像越清晰。

这是因为孔径越小,通过的光线越少,成像过程中产生的衍射现象越小,成像越清晰。

六、实验结论1. 小孔成像现象是基于光的直线传播原理的。

2. 物距、屏距和孔径对成像大小和性质有显著影响。

小孔成像实验报告实验报告:小孔成像实验实验目的:1. 通过小孔成像实验研究光的传播规律。

2. 观察小孔成像的特点,并探讨小孔成像的原理。

实验器材:1. 光源2. 狭缝3. 凸透镜4. 屏幕5. 卡尺6. 直尺7. 实验平台8. 透明尺子实验步骤:1. 将实验平台放在光源附近,并将透明尺子放在实验平台上,以测量光源的距离。

2. 将光线穿过狭缝,调整狭缝的宽度和位置,使光线通过狭缝后能够成像。

3. 在光线通过狭缝后的舞台上放置凸透镜,并调整凸透镜和屏幕的位置,使光线能够成像在屏幕上。

4. 用直尺测量狭缝、透镜和屏幕的位置和尺寸,并记录下来。

5. 观察在屏幕上形成的成像,探讨光的传播规律和小孔成像的原理。

实验结果:经过实验观察发现,通过合适的狭缝和凸透镜的组合,可在屏幕上获得清晰的成像。

成像的大小和位置可通过调整透镜和屏幕的位置来控制,而狭缝的宽度和位置则会影响成像的清晰度和亮度。

同时,通过实验测量得到了狭缝、透镜和屏幕的尺寸和距离。

实验讨论:通过小孔成像实验,我们可以了解到光线在穿过小孔后的传播规律,即光线会继续传播并在一定距离处成像。

这是因为光线的传播受到光的波动性和光线在传播过程中遇到的物体的影响。

同时,通过调整凸透镜和屏幕的位置,我们可以控制光线的成像位置和大小,进而实现对光线的聚焦和放大。

这也是小孔成像技术在显微镜、相机等设备中的应用原理。

实验结论:通过小孔成像实验,我们得到了关于光线传播规律和小孔成像原理的实验数据和结果。

实验结果表明,光线穿过狭缝后会继续传播并在一定距离处成像。

通过调整凸透镜和屏幕的位置,我们可以控制光线的成像位置和大小。

小孔成像技术在显微镜、相机等设备中有广泛的应用。

探究小孔成像实验报告[五篇]第一篇:探究小孔成像实验报告20XX 报告汇编 Compilation of reports报告文档·借鉴学习word 可编辑·实用文档探究小孔成像实验报告提出问题用易拉罐自制一个针孔照相机,在观察过程中,发现在室外观察景物时成像总不太清晰,有什么办法可增加清晰度呢。

照相机半透膜上的图像会发生大小改变,这大小改变受什么因素影响,又有什么规律呢?一:探究像的清晰度实验思考与假设根据生活经验,猜想不清晰可能是由于以下两种情况:1.环境中光线太亮,以致于看不清半透膜上的像。

2.孔径太小,光线进入量过少,导致半透膜上的像不清晰下面就针对这两个假设进行实验验证实验 1 像的清晰程度和周围光的强度有关设计实验:器材:针孔照相机,光源(F 型发光二极管),黑色卡纸(遮光器)实验步骤:1.为“针孔照相机”用黑色卡纸做了一个圆柱形的“遮光器”,套在针孔照相机成像的一端,以降低半透膜周围光的强度。

2.在外界光线强,有遮光器时观察像的清晰程度3.在外界光线强,无遮光器时观察像的清晰程度4.在外界光线弱,有遮光器时观察像的清晰程度5.在外界光线弱,无遮光器时观察像的清晰程度不带遮光器的针孔照相机成像带遮光器的针孔照相机成像报告文档·借鉴学习word 可编辑·实用文档进行实验:得到以下数据:外界光线强弱有无遮光器成像效果(是否清晰)试验一强有清晰实验二强无不清晰实验三弱有较清晰实验四弱无较清晰得出结论:通过实验可以得出,成像的清晰程度与周围光线强度有关,周围环境越亮,成像越不清晰;周围环境越暗,成像越清晰。

(1)实验 2 设计实验器材:5 个有不同口径小孔的小孔成像仪器,光具座,遮光器,光源实验步骤:1、制作出 5 个有不同口径小孔的小孔成像仪器:分别裁剪 5 个相同尺寸的易拉罐,剪掉瓶口,并分别在瓶底钻出5 个大小不同的小孔。

2、在光具座上固定一个可发出平行光线的光源,保持光源与小孔之间的距离,用 5 个小孔成像仪器分别观测像的大小,并进行比较。

探究小孔成像实验报告1.实验目的本实验旨在通过小孔成像实验探究光的传播规律和成像原理,并了解该实验对光学原理的验证性。

2.实验原理小孔成像是通过一个小孔将外界的光线投射到屏幕上形成倒立、减小、成像清晰的图像的现象。

这个现象与光的直线传播以及成像原理有关。

光的传播规律:光在各向同性和均匀介质中以直线传播。

当光从一个介质进入另一个介质时,会发生折射现象,即光线会改变传播方向。

成像原理:由于光的直线传播特性,当光线通过一个小孔时,从不同部分的光线在孔洞处汇聚形成的光束会经过调节,最终集中在屏幕上形成倒立、减小、清晰的图像。

3.实验步骤(1)准备实验器材:小孔板、白色屏幕、光源(如激光笔或白炽灯泡)。

(2)将小孔板放置在众多孔洞中的一个孔洞上。

(3)在光源处将光源置于较远位置,使光线通过小孔,注意调整小孔板的位置和角度,使光线可以顺利通过孔洞。

(4)在小孔板的对面放置白色屏幕,并调整屏幕与小孔之间的距离,使成像清晰。

(5)观察屏幕上的图像,记录并分析图像的特点。

4.实验结果与分析在实验中,我们观察到在小孔板的孔洞上通过光线时,在屏幕上形成了倒立的图像。

此外,我们还注意到这些倒立的图像是清晰的,且具有缩小的特点。

这符合成像原理的规律。

当光线通过小孔板上的孔洞时,各个光线在孔洞处会发生折射,并最终汇聚在屏幕上形成倒立的图像。

此外,由于小孔的特性,光线经过小孔时会发生衍射现象,使得光线扩散,从而形成缩小的图像。

5.实验误差与改进在本实验中可能存在以下误差:(1)小孔板位置和角度调整不准确,导致光线无法顺利通过孔洞。

(2)屏幕与小孔之间距离调整不当,使得图像不清晰。

为减小误差,可以采取以下改进措施:(1)仔细调整小孔板的位置和角度,确保光线能够顺利通过孔洞。

(2)通过移动屏幕和小孔板的距离,找到合适的位置,以获得清晰的图像。

6.结论通过小孔成像实验,我们验证了光的直线传播规律和成像原理。

实验结果表明,光线在通过小孔时会发生折射并集中在屏幕上形成倒立、减小、清晰的图像。

小孔成像实验报告

实验概述:

小孔成像实验是光学实验的基础实验,通过小孔的作用,可以得到光的底片成像。

该实验主要实现通过几何光学中的理论,研究小孔成像的原理以及成像过程中的图像特点。

实验原理:

当光线通过一个很小的光阑,透过金属板上的一个小孔形成的光斑进行照射时,如果将屏幕(例如:白纸)放在小孔背后,会在屏幕上得到一些点——这是因为每个点上都存在亮度极小的圆周形光斑。

如果取一张感光片,将这些点全部看作是一束平行光射入感光片上。

在感光片上会出现一个暗环和亮环相间的成像。

感光片上这些光斑形成了在光辊上看到的图案。

实验步骤:

材料准备:

平面透镜,望远镜,金属板,小孔板,单色光源,宽带光源,屏幕,感光片。

实验步骤:

1、准备好单色光源或宽带光源,打开光源,通过镜头和凸透镜使光线垂直于小孔板,使得光线和小孔平行进入金属板中的小孔,使成像更加清晰。

2、准备好白纸或白壁等物,让它们与小孔板呈平行关系。

3、打开望远镜,让小孔板与白纸间的距离与镜头与小孔板间的距离一致。

4、在合适的方向下照射光线,调整小孔板的位置,直到获得尽可能清晰的图像。

5、移动感光片,确定成像位置,并调整相对位置,使得光斑能够对准感光片,进行拍摄。

实验结果:

通过以上步骤,我们可以清晰地看到小孔半径以及金属板和小孔板之间的相对位置会影响成像结果。

当小孔半径太大,将不能取得清晰的成像,此时小孔孔径影响成像的清晰度。

在小孔板到金属板的距离改变时,会发现成像情况也会相应改变,如果距离过近或过远都会影响成像效果。

感光片与小孔板之间的相对位置也是影响成像结果的因素。

在感光片移动位置时,我们也会看到成像情况会发生变化。

实验结论:

从实验结果中,我们可以得到小孔成像实验中如何获得清晰的成像。

要获得清晰的成像,小孔的孔径必须要足够的小,金属板离其远处相对位置越近则成像越清晰、感光片与小孔板之间的距离也很重要。

小孔成像实验,引导我们了解到光学中的成像原理,对于更深层次的理解光学原理有很大帮助,例如惠更斯衍射原理等。