测序仪发展历史

- 格式:ppt

- 大小:2.28 MB

- 文档页数:12

测序技术的发展历程及技术的应用技术发展历程自从20世纪50年代确定了DNA的双螺旋结构并发现了基因DNA的作用以来,科学家们一直在致力于发展各种技术来更好地研究DNA和其重要作用。

自1977年Sanger首次提出了变性杂交和DNA测序技术以来,测序技术在不断地发展和完善,至今已经取得了重大的突破,使得分子生物学的研究得到了极大的促进和发展。

一、测序技术的发展历程1、手工测序:20世纪70年代到80年代初期,手工测序技术得到了广泛应用。

这种方法需要大量的时间和精力,需要对DNA进行多次克隆、限制酶切、PCR扩增等多道工序。

最终通过手工分离和去掉杂质、对碱基进行标记并辨认,并在薄层板上进行图解才能得到结果。

这种测序方法的操作繁琐、费时耗力、误差率高且成本高,因此已经很少被使用。

2、自动测序技术:1986年首次推出的自动测序技术使DNA分析得到了快速和高效的提高,实现了高通量DNA测序、准确性和速度的提高。

自动测序技术分为三代,其中第一代的荧光检测原理是通过一系列的DNA随机断裂、PCG扩增、限制酶切割后片段的比较、计算和分析,从而得到整个DNA序列以及荧光信号。

第二代的技术在测序引物上进行了改进,采用了大量的小片段序列。

第三代技术则采用了Nanopore技术,这种技术能够通过单个、具有节点的蛋白质孔使带电物质(如DNA分子)通过,从而能够得到更直观和高保真的测序结果。

这些人工智能的算法已经使整个测序的过程变得快速、简便和可靠。

二、测序技术的应用1、基因组测序:高通量基因组测序已经成为现代分子生物学研究的创新平台。

通过通过基因组测序,可以对物种的基因组结构,基因有序性和功能进行全面、细致的分析。

利用高通量测序技术可以高效地分析人类、动物和植物的基因结构和特征,被广泛应用于药物研发、肿瘤分型和精准医疗等多个领域。

2、转录组测序:转录组测序是平衡表达和微小表达谱分析的重要工具。

分析细胞RNA的构成,造成的差异性和相似性,从而可以深入了解基因表达和细胞信号通路的影响以及转录因子和DNA的相互作用。

高通量测序技术的发展及其应用前景随着现代科学技术的飞速发展,人们对基因的认知与理解也越来越深入。

而高通量测序技术作为现代生物技术的重要工具,已经成为了基因研究和应用的核心。

本文将从高通量测序技术的发展历程、技术原理、应用领域等方面进行探讨,希望能够为您打开一扇了解高通量测序技术的窗户。

一、高通量测序技术的发展历程高通量测序技术(High-throughput sequencing technology,简称HTS),也被称为第二代测序技术或者Next-generation sequencing technology,其发展历程可追溯至最初的Sanger测序技术。

在1977年Sanger首次揭示了DNA链的化学结构之后,该技术逐渐成为了测序领域的主流技术。

但是,Sanger测序技术的速度和成本限制了其在大规模基因测序中的广泛应用。

2005年,Illumina公司推出了第一款基于“桥式”扩增的高通量测序仪,开创了第二代测序技术的先河。

随后,Ion Torrent公司推出了一种基于电子传导的DNA测序技术。

这些技术的出现与推广,不仅大大提高了基因测序的速度和准确性,而且降低了测序成本,使得基因组测序等原本高昂的成本变得更加容易实现。

目前,高通量测序技术已经进入到了第三代测序技术时代。

第三代测序技术,不仅在测序速度、准确度和成本等方面有了质的飞跃,而且还能够实现单分子测序等独特的功能,这将极大地推动了个性化医疗、基因编辑等领域的发展。

二、高通量测序技术的技术原理高通量测序技术的原理主要是利用高通量平行测序多个DNA 片段,然后通过计算机对这些测序数据进行高效而准确的分析。

根据测序样品的来源和样品得到的DNA片段大小不同,目前高通量测序技术主要包括两种:基于文库建立的DNA测序和单分子DNA测序。

文库建立的DNA测序,是指将要测序的DNA样品(如基因组DNA、转录组、甲基化组等)首先通过随机或定向的方法产生数百万个短DNA片段。

中国基因测序发展历程-回复中国基因测序发展历程一直以来备受关注。

在过去的几十年中,中国在基因测序领域取得了长足进展,成为全球最具竞争力和影响力的国家之一。

本文将从早期的起步阶段开始,逐步探讨中国基因测序发展历程,并分析其取得的重大成就与未来的展望。

1978年,中国的基因测序研究刚刚起步。

当时,中国科学家开始尝试利用人工合成技术合成DNA序列,并通过气相色谱和手工技术进行测序。

然而,由于技术和设备的限制,中国基因测序的进展非常缓慢。

1984年,中国科学家首次启动了国内第一台DNA自动测序仪的研发,并成功实现了从手工操作到自动化的转变。

这一突破为中国基因测序的发展奠定了基础。

此后,中国开始进一步推动基因测序技术的研发与应用。

1994年,中国科学家在北京成功建立了中国第一个基因测序中心,该中心配备了最新的自动化设备和高效的测序平台,使中国基因测序能够与国际接轨。

在此之后不久,中国科学家就开始参与国际的基因组测序计划,与国际同行一起合作对人类基因组进行测序。

2000年,中国成功参与了国际人类基因组计划的合作,并与英国、法国、德国等国家共同完成了人类基因组的初步测序。

这次合作使中国基因测序的国际地位得到了进一步提升,也为中国在基因测序技术研发和应用方面提供了宝贵的经验。

2002年,中国科学家在北京成立了中国基因组测序项目(CGP)。

CGP致力于推动国内外基因组测序技术的研发和应用,并为中国的基础科学研究和生物技术产业发展提供支持。

CGP的成立标志着中国基因测序进入了一个新的发展阶段。

2008年,中国科学家在上海建立了中国国家基因图谱研究中心(NGDC)。

NGDC集中了中国最先进的测序设备和技术人才,成为中国乃至亚洲地区最重要的基因测序中心之一。

NGDC的成立不仅提高了中国在基因测序技术研发和应用方面的实力,还促进了中国与国际合作伙伴的交流与合作。

2010年,中国科学家首次成功测序了华人人类基因组,并在国际顶级科学期刊上发表了相关研究成果。

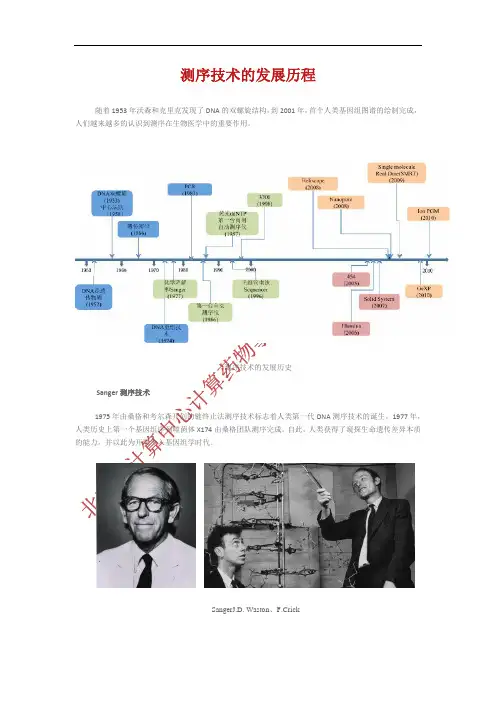

测序技术的发展历程随着1953年沃森和克里克发现了DNA的双螺旋结构,到2001年,首个人类基因组图谱的绘制完成,人们越来越多的认识到测序在生物医学中的重要作用。

测序技术的发展历史Sanger测序技术1975年由桑格和考尔森开创的链终止法测序技术标志着人类第一代DNA测序技术的诞生。

1977年,人类历史上第一个基因组序列噬菌体X174由桑格团队测序完成。

自此,人类获得了窥探生命遗传差异本质的能力,并以此为开端步入基因组学时代。

SangerJ.D. Waston、F.Crick虽然第一代测序技术的测序读长可达1000bp,准确性高达99.999%,但其测序成本高,通量低等方面的缺点,严重影响了其真正大规模的应用。

因而第一代测序技术并不是最理想的测序方法。

从那时起人们开始了二代测序技术的探索。

第二代测序技术第二代测序技术的核心思想是边合成边测序(Sequencing by Synthesis),在Sanger等测序方法的基础上,通过技术创新,用不同颜色的荧光标记四种不同的dNTP,当DNA聚合酶合成互补链时,每添加一种dNTP就会释放出不同的荧光,根据捕捉的荧光信号并经过特定的计算机软件处理,从而获得待测DNA的序列信息。

现有的技术平台主要包括Roche/454 FLX(已宣布停产)、Illumina Hiseq Miseq等系列和Applied Biosystems SOLID system。

Roche/454 FLX Illumina Hiseq 2500 AB SOLID第三代测序技术第二代测序技术虽然较Sanger测序有了巨大的突破,但是其测序的理论基础仍然建立在PCR扩增的基础之上。

为了有效的避免测序过程中由于PCR扩增带来的偏差,科学家们积极投身到第三代单分子测序仪研究当中。

目前最具代表性的包括Heliscope单分子实时合成测序法,纳米孔测序技术等。

现有的商用的技术平台主要是Pacific Biosciences公司的PacBio RS测序仪系统。

测序技术的发展及应用测序技术的发展及应用是近年来生物学领域的一大突破,对于基因研究、基因组学和生物医学等领域起到了重大推动作用。

下面将从测序技术的发展历程、技术原理和应用领域三个方面展开详细介绍。

测序技术的发展历程:测序技术经历了多个阶段的发展,其中最重要的里程碑是第一代、第二代和第三代测序技术。

第一代测序技术,即传统的链终止法测序技术,最早由Sanger等人于1977年提出,被广泛应用于基因组测序和DNA序列分析。

这种技术的原理是在DNA 的复制过程中加入低浓度dideoxynucleotide triphosphate(ddNTP),使得DNA合成链终止,然后将扩增的DNA片段通过电泳分离,根据片段长度和使用的ddNTP的种类可以确定DNA序列。

虽然第一代测序技术具有高准确性和较长的读序长度的优点,但其昂贵的成本和低通量限制了其广泛应用。

第二代测序技术从2005年开始迅速发展,以“高通量测序”为特点。

此类技术的代表包括Illumina的Solexa、Ion Torrent的Ion Proton和Roche的454测序技术等。

这些技术的原理是通过将DNA样本拆分成小片段,然后通过扩增和测序,最后再通过计算和拼接来获得完整的DNA序列。

相比于第一代技术,第二代测序技术具有高通量、较低的成本和较短的读序长度等优势,成为大规模基因组测序的主流技术。

第三代测序技术(也被称为单分子测序技术)的出现使得测序更加高效和便捷。

这些技术的代表包括Pacific Biosciences的SMRT和Oxford Nanopore Technologies的Nanopore测序技术等。

第三代测序技术的原理是直接将DNA 或RNA样本引导通过孔道进行测序,根据核酸的碱基序列与孔道电流的变化来推断DNA或RNA序列。

第三代测序技术具有实时测序、长读序长度和无需PCR 扩增的优点,然而其准确性相对第二代技术仍有提升空间。

测序技术的应用领域:测序技术的广泛应用使其在许多领域都发挥了重要作用。

一代、二代、三代测序技术(2014-01-22 10:42:13)转载▼第一代测序技术-Sanger链终止法一代测序技术是20世纪70年代中期由Fred Sanger及其同事首先发明。

其基本原理是,聚丙烯酰胺凝胶电泳能够把长度只差一个核苷酸的单链DNA分子区分开来。

一代测序实验的起始材料是均一的单链DNA分子。

第一步是短寡聚核苷酸在每个分子的相同位置上退火,然后该寡聚核苷酸就充当引物来合成与模板互补的新的DNA链。

用双脱氧核苷酸作为链终止试剂(双脱氧核苷酸在脱氧核糖上没有聚合酶延伸链所需要的3-OH基团,所以可被用作链终止试剂)通过聚合酶的引物延伸产生一系列大小不同的分子后再进行分离的方法。

测序引物与单链DNA模板分子结合后,DNA聚合酶用dNTP延伸引物。

延伸反应分四组进行,每一组分别用四种ddNTP(双脱氧核苷酸)中的一种来进行终止,再用PAGE分析四组样品。

从得到的PAGE胶上可以读出我们需要的序列。

第二代测序技术-大规模平行测序大规模平行测序平台(massively parallel DNA sequencing platform)的出现不仅令DNA测序费用降到了以前的百分之一,还让基因组测序这项以前专属于大型测序中心的“特权”能够被众多研究人员分享。

新一代DNA测序技术有助于人们以更低廉的价格,更全面、更深入地分析基因组、转录组及蛋白质之间交互作用组的各项数据。

市面上出现了很多新一代测序仪产品,例如美国Roche Applied Science公司的454基因组测序仪、美国Illumina公司和英国Solexa technology公司合作开发的Illumina测序仪、美国Applied Biosystems公司的SOLiD 测序仪。

Illumina/Solexa Genome Analyzer测序的基本原理是边合成边测序。

在Sanger等测序方法的基础上,通过技术创新,用不同颜色的荧光标记四种不同的dNTP,当DNA聚合酶合成互补链时,每添加一种dNTP就会释放出不同的荧光,根据捕捉的荧光信号并经过特定的计算机软件处理,从而获得待测DNA的序列信息。

测序仪测序仪是一种高度先进的生物技术设备,用于分析和解读生物体的基因组信息。

它能够以高效、准确的方式测定DNA序列,从而揭示不同生物体之间的遗传差异和变异,并为进一步的研究提供数据支持。

测序仪的问世和广泛应用,对于生命科学研究和临床诊断都起到了重要的推动作用。

测序仪的诞生可追溯到上世纪20年代初的“病毒僵硬病”研究中。

当时,科学家利用电泳技术将病毒RNA分离出来并测序,这是人类首次实现了RNA的测序。

然而,由于技术限制和高成本,大规模测序一直没有得到广泛应用。

直到上世纪70年代末,人类基因组计划的启动,科学家们开始着手寻找一种高通量、低成本的测序方法。

随着科技的不断进步,测序仪也经历了多次技术革新。

目前主要有两种常见的测序技术:链终止法和桥式扩增法。

链终止法是最早应用于测序仪中的方法,其基本原理是根据DNA链合成的特性,利用荧光标记的两个特殊核苷酸链终止剂,将DNA的合成过程中的终止位点标记出来,然后通过荧光检测器进行测序。

桥式扩增法则是当前主流的测序技术之一。

这种技术利用DNA特殊扩增反应,在千亿数量级的特定DNA片段形成桥状结构,然后通过连续扩增、荧光检测以及信号处理等步骤,最终完成DNA序列的测定。

相比于链终止法,桥式扩增法具有更高的通量和更低的成本,因此在现代生物学研究中得到了广泛应用。

测序仪的应用涉及多个领域,尤其在基因组学、医学研究和个性化医疗方面发挥了重要作用。

基因组学研究可以通过对人类基因组的测序,揭示人类基因的组成和功能,从而为疾病研究和个体医学提供理论基础。

在医学研究中,测序仪可以帮助科学家们研究疾病相关的基因变异,为疾病的早期预警、诊断和治疗提供依据。

而在个性化医疗方面,测序仪则被广泛应用于癌症等疾病的个体化治疗中。

通过对肿瘤患者的基因组进行测序分析,科学家可以获得患者个体的基因变异情况,从而为临床医生制定个性化的治疗方案提供依据,提高治疗效果和生存率。

除了基因组学和医学研究,测序仪还在环境学、农业学以及食品安全等领域发挥重要作用。

DNA测序技术的发展历史与进展一、本文概述本文旨在探讨DNA测序技术的发展历程、主要成就以及当前和未来的发展趋势。

我们将回顾从最早的DNA测序技术到现代高通量测序技术的演变过程,分析这些技术如何推动了生物学、医学和生物技术等领域的发展。

我们还将讨论当前DNA测序技术的挑战和限制,以及可能的解决方案和未来的发展方向。

通过深入了解DNA测序技术的发展历史与进展,我们可以更好地理解这一领域的前沿动态,并预测其未来可能对科学研究和社会发展的影响。

二、DNA测序技术的起源与早期发展DNA测序技术的起源可以追溯到20世纪50年代,当时科学家们开始尝试解读生命的遗传密码。

最初的测序方法基于化学和生物学的原理,但由于技术限制,测序过程既繁琐又耗时。

1953年,詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克提出了DNA双螺旋结构模型,这一重大发现为后续的测序技术奠定了基础。

在随后的几十年里,科学家们不断探索和改进测序方法。

1977年,弗雷德·桑格和沃尔特·吉尔伯特分别独立发明了双脱氧链终止法,即桑格-吉尔伯特测序法。

这一方法利用四种不同的双脱氧核苷酸作为链终止剂,通过凝胶电泳分离不同长度的DNA片段,从而得到DNA 序列信息。

这一技术的出现极大地推动了DNA测序技术的发展,使得测序过程更加高效和准确。

随着技术的进步,科学家们开始尝试自动化测序过程。

1986年,美国应用生物系统公司推出了第一台自动化测序仪,实现了测序过程的自动化和批量化,大大提高了测序效率。

此后,DNA测序技术不断发展,测序速度和准确性不断提高,为基因组学、生物信息学等领域的研究提供了有力支持。

在早期发展阶段,DNA测序技术主要应用于基础生物学研究,如基因组测序、基因克隆等。

这些研究为后续的医学、生物技术等领域的应用奠定了基础。

随着技术的不断进步和应用领域的拓展,DNA测序技术在生命科学领域发挥着越来越重要的作用。

三、第二代测序技术(高通量测序)随着科技的飞速发展,DNA测序技术迎来了革命性的突破——第二代测序技术,也称为高通量测序技术(High-throughput sequencing,HTS)。

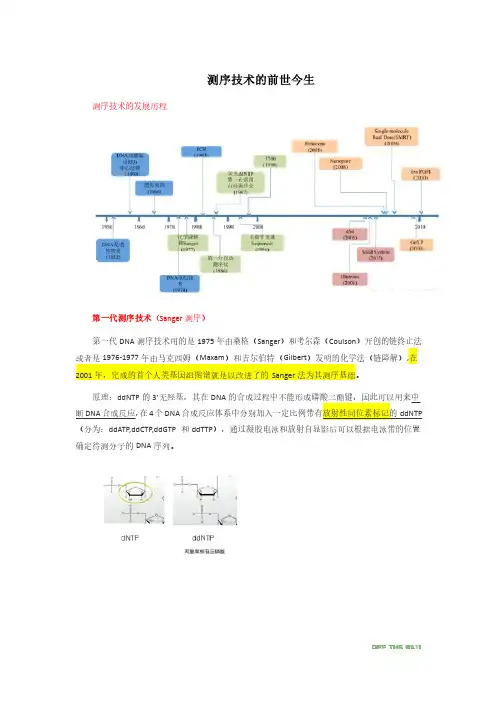

测序技术的前世今生测序技术的发展历程第一代测序技术(Sanger测序)第一代DNA测序技术用的是1975年由桑格(Sanger)和考尔森(Coulson)开创的链终止法或者是1976-1977年由马克西姆(Maxam)和吉尔伯特(Gilbert)发明的化学法(链降解),在2001年,完成的首个人类基因组图谱就是以改进了的Sanger法为其测序基础。

原理:ddNTP的3’无羟基,其在DNA的合成过程中不能形成磷酸二酯键,因此可以用来中断DNA合成反应,在4个DNA合成反应体系中分别加入一定比例带有放射性同位素标记的ddNTP (分为:ddATP,ddCTP,ddGTP和ddTTP),通过凝胶电泳和放射自显影后可以根据电泳带的位置确定待测分子的DNA序列。

第二代测序技术(NGS)第一代测序技术的主要特点是测序读长可达1000bp,准确性高达99.999%,但其测序成本高,通量低等方面的缺点,严重影响了其真正大规模的应用。

经过不断的技术开发和改进,以Roche公司的454技术、illumina公司的Solexa、Hiseq技术和ABI公司的Solid技术为标记的第二代测序技术诞生了。

其大大降低了测序成本的同时,还大幅提高了测序速度,并且保持了高准确性,以前完成一个人类基因组的测序需要3年时间,而使用二代测序技术则仅仅需要1周,但在序列读长方面比起第一代测序技术则要短很多,大多只有100bp-150bp。

1.illuminaIllumina公司的Solexa和Hiseq是目前全球使用量最大的第二代测序机器,占全球75%以上,以HiSeq系列为主,技术核心原理都是边合成边测序的方法,测序过程主要分为以下4步:步:1)构建DNA测序文库测序文库DNA分子用超声波打断成200bp-500bp长的序列片段,并在两端添加上不同的接头。

2)测序流动槽(flowcell)结构:Flowcell是测序的载体,课吸附DNA文库,每个flowcell有8条lane,每个lane有2镜头课捕获荧光信号。

基因测序技术发展历史

基因测序技术是一项重要的生物技术,用于确定DNA序列的顺序。

基因测序技术的发展可追溯到1970年代,当时DNA测序还是一个繁琐的过程,需要进行化学处理、凝胶电泳、放射性探针等步骤。

1983年,美国生物学家基思·卡彭特(Keith Carpenter)和保罗·伊曼胡伊泽(Paul Berg)提出了自动测序的方法,推动了基因测序技术的发展。

1985年,弗雷德里克·桑格(Frederick Sanger)发明了首个自动测序仪,这一发明极大地简化了测序过程,使得大规模基因测序成为可能。

1990年,人类基因组计划开始,推动了基因测序技术的大规模应用和发展。

此后20多年里,基因测序技术得到了飞速的发展和改进,近年来,第三代测序技术的出现更是将测序效率和精度提升到了一个全新的高度。

基因测序技术的不断发展,为生物学、医学和基因学等多个领域的研究带来了革命性的变革,也为人类健康和生命科学的发展做出了巨大的贡献。

测序技术的发展历程测序技术是生物学和基因组学领域的关键技术之一,其发展历程经历了多个里程碑式的进展。

下面将对测序技术的发展历程进行详细阐述。

对于测序技术的发展历程,可以追溯到上世纪50年代末的Edmund Degramont和Wallace Coulter的开创性研究。

他们首次提出了电子传感器技术用于分析生物体中的化合物,并在1960年代末实现了对DNA序列的部分测序。

这种最早期的测序技术很快被称为Sanger测序,因为在1975年,Frederick Sanger等人通过使用放射性同位素标记进行DNA测序的方法而得到了广泛应用。

Sanger测序的原理是通过DNA聚合酶合成新DNA链,并引入少量的酒石酸二氧锡作为DNA链延伸的终止物。

通过分析不同长度的DNA片段,可以确定DNA序列。

这种方法现在被称为尺寸排序测序。

尺寸排序测序的主要局限性在于其低效性和高成本,特别是对于复杂的基因组测序任务。

然而,在上世纪80年代末和90年代初,随着许多新的测序技术的引入,测序技术开始迅速发展。

其中最重要的发展是自动测序技术的引入。

自动测序技术使测序过程更加快速和高通量,并提高了测序的准确性和可靠性。

自动测序技术最早的商业化产品是在1987年由Applied Biosystems 推出的ABI 370 DNA Sequencer。

这种测序仪使用荧光标记的DNA片段,通过电泳分离不同长度的DNA片段,并利用激光探测器来记录荧光信号。

与Sanger测序相比,自动测序技术大大提高了测序速度,并降低了测序成本。

随着技术的发展,自动测序仪不断改进,出现了ABI PRISM 310和ABI PRISM 3700等更高效和灵敏的测序仪。

在共需测序技术的发展中,一项重要的突破是大规模并行测序技术的引入。

这种技术使测序过程并行进行,从而大大提高了测序速度和样本通量。

2005年,454 Life Sciences推出了一种基于荧光标记的测序技术,称为Pyrosequencing。

基因测序技术发展历程基因测序技术的发展历程可以追溯到20世纪50年代,当时科学家们开始使用手工方法来测定DNA的序列。

这种方法非常耗时且费力,所以只能对短小的DNA片段进行测序。

1964年,美国科学家Frederick Sanger提出了一种新的测序方法,即Sanger测序法。

这种方法依赖于DNA链延伸反应,通过加入一些特殊的dNTP来标记DNA链的末端,从而推断出DNA序列。

Sanger测序法成为了后来的基因测序技术的开端。

随着计算机技术的进步,1980年代末期出现了自动化DNA测序仪,使得测序速度大大提高。

1990年,国际人类基因组计划(Human Genome Project)启动,旨在解析人类基因组的DNA序列,推动了基因测序技术的发展。

2005年,第一代高通量测序技术(next-generation sequencing,NGS)问世,这种技术采用了并行化测序的方法,能够同时测序多个DNA片段,大大提高了测序的效率和产能。

第一代NGS技术的代表是454测序法和Solexa测序法。

随后,NGS技术不断进步,出现了第二代和第三代高通量测序技术。

第二代技术包括Illumina测序法和Ion Torrent测序法,这些技术基于不同的原理,但都具有高通量和高准确性的特点。

第三代技术则采用了单分子测序的方法,例如PacBio测序法和Oxford Nanopore测序法,其特点是能够直接测序单个DNA 分子,减少了DNA片段化的步骤,提高了测序的速度和连续性。

当前,基因测序技术已经广泛应用于基因组学研究、临床诊断和个性化医学等领域。

随着技术的不断突破和革新,基因测序技术将继续发展,为人类健康和生命科学研究做出更大的贡献。

DNA 测序技术的发展及应用DNA测序技术的发展及应用在科学技术日新月异的时代下,DNA测序技术的应用越来越广泛,成为生物学、基因学等多个领域的重要基础。

那么,DNA测序技术是如何发展起来的呢?又有哪些应用呢?下面将从这两个角度来探讨。

一、DNA测序技术的发展DNA测序是指利用各种方法将DNA序列中的碱基顺序确定下来,从而获得DNA的基因组。

DNA测序技术的发展经历了多个阶段:1. 手工测序时代1960年代,手工测序时代开始了。

科学家们采用化学和电泳技术,将DNA片段进行切割和扩增,最后通过手工方法确定碱基的顺序。

这种方法效率低下、繁琐,只能测序较短的DNA序列。

2. 自动测序时代20世纪80年代,自动测序仪的出现标志着DNA测序技术进入了自动化时代。

自动测序仪通过将DNA序列切割成碎片,并通过荧光标记和可见光识别方法,将序列信息传递到计算机上,最终得到完整的DNA序列。

3. 新一代测序技术时代随着新一代测序技术的发展,DNA测序进入了高通量时代。

新一代测序技术采用平台式建库、下一代高通量测序、多重荧光探针鉴别等技术,大大提高了DNA测序的速度和准确性。

目前,新一代测序技术已经成为DNA测序领域的主流技术。

二、DNA测序技术的应用DNA测序技术在科学研究、医学、农业等多个领域都发挥了重要作用。

1. 科学研究领域DNA测序技术是遗传学、分子生物学等领域的基础研究工具。

通过对DNA序列进行测序,可以揭示生物遗传信息的本质,研究基因突变、表达等现象,解读生物物种的进化历程等。

2. 医学领域DNA测序技术对于医学领域的应用非常重要。

基因诊断和基因治疗是DNA测序技术在医学中最为广泛的应用之一。

通过测序技术,医生可以分析患者的基因组,发现基因缺陷和突变,帮助医生做出准确的诊断和治疗方案。

此外,测序技术还可以用于肿瘤基因的研究,帮助医生更好地了解肿瘤的发病机制和治疗方法。

3. 农业领域DNA测序技术在农业领域的应用越来越受到重视。

测序技术的发展历程随着1953年沃森和克里克发现了DNA的双螺旋结构,到2001年,首个人类基因组图谱的绘制完成,人们越来越多的认识到测序在生物医学中的重要作用。

测序技术的发展历史Sanger测序技术1975年由桑格和考尔森开创的链终止法测序技术标志着人类第一代DNA测序技术的诞生。

1977年,人类历史上第一个基因组序列噬菌体X174由桑格团队测序完成。

自此,人类获得了窥探生命遗传差异本质的能力,并以此为开端步入基因组学时代。

SangerJ.D. Waston、F.Crick虽然第一代测序技术的测序读长可达1000bp,准确性高达99.999%,但其测序成本高,通量低等方面的缺点,严重影响了其真正大规模的应用。

因而第一代测序技术并不是最理想的测序方法。

从那时起人们开始了二代测序技术的探索。

第二代测序技术第二代测序技术的核心思想是边合成边测序(Sequencing by Synthesis),在Sanger等测序方法的基础上,通过技术创新,用不同颜色的荧光标记四种不同的dNTP,当DNA聚合酶合成互补链时,每添加一种dNTP就会释放出不同的荧光,根据捕捉的荧光信号并经过特定的计算机软件处理,从而获得待测DNA的序列信息。

现有的技术平台主要包括Roche/454 FLX(已宣布停产)、Illumina Hiseq Miseq等系列和Applied Biosystems SOLID system。

Roche/454 FLX Illumina Hiseq 2500 AB SOLID第三代测序技术第二代测序技术虽然较Sanger测序有了巨大的突破,但是其测序的理论基础仍然建立在PCR扩增的基础之上。

为了有效的避免测序过程中由于PCR扩增带来的偏差,科学家们积极投身到第三代单分子测序仪研究当中。

目前最具代表性的包括Heliscope单分子实时合成测序法,纳米孔测序技术等。

现有的商用的技术平台主要是Pacific Biosciences公司的PacBio RS测序仪系统。

NGS测序十年记:从第一台测序仪的诞生到后起之秀PacBio 第一台测序仪的诞生从454 生命科学推出第一台新一代测序仪以来,一晃十年过去了。

这十年,正是基因组学高速发展的十年。

我们看到了新仪器接踵而至,也看到了新技术不断问世,让人脑洞大开。

从当初耗资 30 亿美元的人类基因组计划,到如今1000 美元的人类基因组,测序技术经历了怎样的发展?我们在此作一回顾。

454 生命科学(454 Life Sciences)可谓新一代测序技术的奠基人。

它的创始人是生物界的传奇人士:Jonathan Rothberg。

正如苹果砸牛顿一样,任何发明创造的背后都有个故事。

Rothberg 的版本是这样的。

当年,他的儿子一出生,就被送进婴儿特别护理病房接受治疗,那时Rothberg 整天都在担心自己的孩子会不会天生有什么问题。

于是,他下定决心要开发一种快速便宜的测序技术。

2005 年,Rothberg 的梦想终于实现了。

454 生命科学等研究人员于7 月在《Nature 》杂志上发表了一篇题为“Genome sequencing in microfabricated high-density picoliter reactors ”的文章,介绍了一种边合成边测序(sequencingby synthesis)的技术,比传统的 Sanger 测序快 100 倍。

这种技术合成 DNA 片段,并将它们分开平行测序,再重新组合成基因组。

它的效果也通过生殖支原体(Mycoplasma genitalium)这种细菌的测序而得到了证明。

在4 小时内,研究人员就完成了测序,且准确性超过99.99% 。

454 的方法之所以引起轰动,不仅是因为这个成果,而是因为它绕过了Sanger 测序的限制,未来有望使测序时间和成本进一步下降。

人类基因组计划的首席科学家 Francis S. Collins 博士对此评价道:“测序技术需要变得更小、更快速、更便宜,才能满足个性化医疗的承诺。