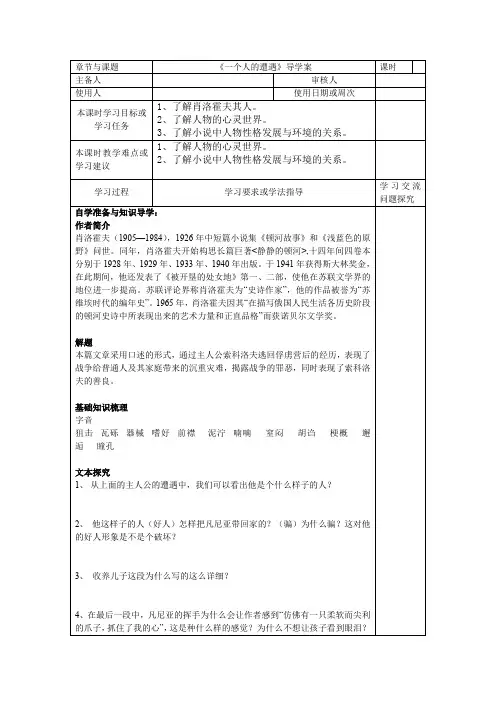

一个人遭遇导学案

- 格式:doc

- 大小:57.00 KB

- 文档页数:2

必修二《一个人的遭遇》导学一体案【学习目标】1、能通过对作品的研读、探讨,了解人物的心灵世界和他们在战争中的遭遇,理解世界人民的和平愿望,对战争毁灭人类的罪恶有具体的认识。

2、借助形象的学习材料,正视战争给人民带来的灾难,反思战争的危害,认识到和平与发展是人类社会最迫切的任务,进而珍视和平环境。

【学法建议】1、认真阅读“前文梗概”,精读文本。

2、研习文本要注意找出情节在人物形象塑造中起的作用。

3、找出索科洛夫在讲述自己不幸遭遇时的语言,分析语言的特点。

【预习】1.作者简介米哈伊尔·肖洛霍夫,前苏联作家。

生于顿河维辛克镇克鲁日林村的一个磨坊主家庭。

1926年肖洛霍夫开始构思长篇巨著《静静的顿河》,经过14年时间,四卷本分别于1928、1929、1933、1940年出版。

该作品和小说主人公在苏联引起多次争论,但由于它在苏联文学史上别开生面地反映了广阔的历史画面,生动真实地表现了哥萨克民族在1912年至1922的动荡岁月中的历史,这部小说仍然获得了广泛的声誉,并于1941年获得斯大林奖金。

在此期间,肖洛霍夫还发表了《被开垦的处女地》的第一部(1932),第二部于1959年发表,全书反映了布尔什维克党领导下,苏联个体农民走上了社会主义集体化道路的过程,具有浓烈的生活气息。

小说的成功使作家在苏联文学界地位进一步提高。

卫国战争期间,肖洛霍夫作为随军记者,在前线又写下许多的随笔和短篇小说。

其中主要有特写《在顿河》(1941)、《在顿河上》(1941),《在个萨克集体农庄里》(1941)和《战俘》等。

短篇小说有《憎恨的科学》(1942)和长篇小说《一个人的遭遇》(1956-1957),从战争给人带来的灾难和心灵创伤的角度来写战争,对战争进行反思,开拓了战争文学的新领域,在国外引起强烈反响。

1965年“由于他在描绘顿河的史诗式的作品中,以艺术家的力量和正直,表现了俄国人民生活中的具有历史意义的面貌”,获得诺贝尔文学奖。

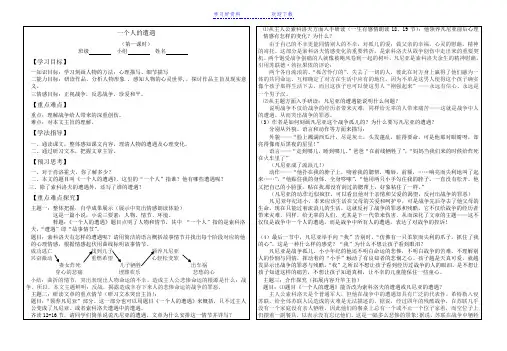

一个人的遭遇(第一课时)班级小组姓名【学习目标】一知识目标:学习刻画人物的方法:心理描写、细节描写二能力目标:研读作品,分析人物形象,感知人物的心灵世界,,探讨作品主旨及现实意义。

三情感目标:正视战争,反思战争,珍爱和平。

【重点难点】重点:理解战争给人带来的深重创伤。

难点:对本文主旨的理解。

【学法指导】一、通读课文,整体感知课文内容,理清人物的遭遇及心理变化。

二、通过研习文本,把握文章主旨。

【预习思考】一、对于肖洛霍夫,你了解多少?二、本文的题目叫《一个人的遭遇》,这里的“一个人”指谁?他有哪些遭遇呢?三、除了索科洛夫的遭遇外,还写了谁的遭遇?【重点难点探究】主题一:整体把握,自学成果展示(展示中突出情感朗读体验)这是一篇小说,小说三要素:人物、情节、环境。

释题:《一个人的遭遇》题目点明了人物和情节,其中“一个人”指的是索科洛夫,“遭遇”即“故事情节”。

题目:索科洛夫有怎样的遭遇呢?请用简洁的语言概括故事情节并找出每个阶段对应的他的心理情感,根据情感起伏用曲线标明故事情节。

成功逃亡找到儿子领养凡尼亚兴奋激动重燃希望心轻松变软妻女炸死儿子牺牲出车祸穿心的悲痛埋葬欢乐悲愁的心小结:曲折的情节,突出表现出人物命运的不幸。

造成主人公悲惨命运的根源是什么:战争。

所以,本文主题鲜明:反战,揭露造成幸存下来人的悲惨命运的战争的罪恶。

主题二:研读文章的重点情节(研习文本突出主旨):题目:“领养凡尼亚”部分。

这一部分也可以用题目《一个人的遭遇》来概括,只不过主人公变成了凡尼亚。

或者索科洛夫遭遇中的遭遇。

齐读12-16节,请同学们简单说说凡尼亚的遭遇。

文章为什么安排这一情节并详写?⑴从主人公索科洛夫方面入手研读(一生有感情朗读18、19节):他领养凡尼亚前后心理情感有怎样的变化?为什么?由于自己的不幸更能同情别人的不幸,对孤儿的爱;做父亲的幸福,心灵的慰藉,精神的寄托。

这部分是索科洛夫情感变化的重要转折,是索科洛夫从战争创伤中走出来的重要契机。

《一个人的遭遇》导学案2

《一个人的遭遇》导学案2

《一个人的遭遇》学案

一、教学目标:

1、通过阅读作品,了解人物的心灵世界和他们在战争中的悲惨遭遇。

2、引导学生理解世界人民的和平愿望,反思战争的危害,珍视和平环境。

教学重点:深重的战争创伤。

教学难点:深刻的情感体验。

课时:两课时

二、晨读积累:

凉州词

王?翰

葡萄美酒夜光杯,?

欲饮琵琶马上催。

?

醉卧沙场君莫笑,?

古来征战几人回。

?

[简析]?

这是盛唐边塞诗中的一篇名作。

这首诗以豪放的风格写了征戍战士饮酒作乐的情景,具有浓郁的边塞军营生活的色彩。

?

首句“葡萄美酒夜光杯”,意思是举起晶莹的夜光杯,斟

四、作家作品:

肖洛霍夫,苏联作家,曾参加四年的卫国战争,期间遭受了家破人亡的悲剧。

作品主要有《被开垦的处女地》、《静静的顿河》。

《静静的顿河》获得了1965年诺贝尔文学奖。

短篇小说《一个人的遭遇》开拓了战争文学的新领域。

4、《一个人的遭遇》优秀教案一等奖教学目标教学重难点(根据学生的不同,自己设计吧)一,导入:(在进行这一板块之前,我们利用学校的闭路电视网络播放若干部关于战争题材的影片,所以在导入的时候简单了很多。

并且对学生在对课文的理解上有很大的帮助。

建议有条件的学校、教师招部好片子让学生看看)在我们看过的几部影片中,我们知道战争留下了太多的创伤,在战争中,我们应把目光放在谁的身上呢?谁才是最值得我们关注的?(学生各抒己见,但基本上都是士兵啊,烈士啊,敌人啊等等),今天,我们来学习一篇文章,它会让我们知道在战争年代我们更应该关注的是谁。

――――――板书《一个人的遭遇》二,学生阅读文章,整体把握本文的线索。

(5――8分钟)问题设计:题目叫做《一个人的遭遇》,那么这个人是谁?(学生基本上会回答索科洛夫)他又有什么样的遭遇呢?在面对这些遭遇的时候他又有什么样的表现呢?(遭遇从引文开始:苏德战争被俘――冒险逃跑被抓回――俘虏少校,逃回队伍〈心情是兴奋的,急切的〉――家破人亡〈眼前一片黑,心缩成一团。

回家后的感觉,感到穿心的痛〉――找到大尉连长儿子〈激动,并想像战后的幸福的平民生活,体现了对和平的向往〉――儿子牺牲〈生前死后的对比描写,既体现了父亲的无限的伤痛,更用一种以美衬丑的手法表现了对战争的憎恶〉――找到小儿子〈重点描写,让学生重点读〉――因车祸外出谋生〈留下了无限的想像空间,让读者对主人公的命运展开联想〉正因为情节的曲折,才突出了主人公的不幸。

三,问题设计:1,从上面的主人公的遭遇中,我们可以看出他是个什么样子的人?(忠厚朴实,勇敢坚强,坚忍不拔,心地善良等。

教师补充前面的情节,让学生在事例中总结)2,他这样子的人(好人)怎样把凡尼亚带回家的?(骗)为什么骗?这对他的好人形象是不是个破坏?(a,主人公本身的善良,同情和爱。

〈学生会说善意的谎言〉b,主人公对家庭和爱的期望)3,收养儿子这段为什么写的这么详细?(他们都找到了爱的所在,家的所在。

【学习目标】ﻫ1、了解人物的心灵世界和他们在战争中的遭遇,理解和平的愿望,战争的罪恶。

2、借助形象,正视战争、反思战争,珍视和平。

ﻫ【学习重难点】研习讨论文本,了解人物的心灵世界和他们在战争中的遭遇。

【学习重点】研习讨论文本,了解人物的心灵世界和他们在战争中的遭遇。

【学习难点】由个人遭遇所反映出的文章主题。

【学习方法】阅读合作探讨小组交流【课时安排】课时【导入】回顾20世纪,两次世界大战给各国人民造成了巨大的痛苦和灾难。

时至今日,世界上的枪炮声仍然没有平息,仍然有人在流血……战争每天都在毁灭生命,毁灭财富。

对生活在和平时期的我们来说,战争似乎是遥远的,同学们都是通过什么途径来了解战争的呢(学生举例)?是的,这些作品都从不同的角度展现了战争的残忍与恐怖,老师今天没有办法给大家一一欣赏这些作品,只能带来几幅照片,让大家对战争有一个直观的了解(PPT播放二战画面)。

当然,无论是通过什么样的途径,我们仅仅是个看客,是个旁观者。

对战争最有发言权的,还是那些亲身经历过战争的人。

尤其是那些在战争中身历妻离子散、家破人亡的惨剧的人。

下面,我们就打开课本,共同学习前苏联伟大作家肖洛霍夫的经典作品《一个人的遭遇》。

肖洛霍夫(1905-1984),苏联当代著名小说家,生于顿河地区的一个磨坊主家庭,代表作:《静静的顿河》、《被开垦的处女地》、《一个人的遭遇》。

1965年,肖洛霍夫“用于他在描绘顿河的史诗式的作品中,以艺术家的力量和正直,表现了俄国人民生活中的具有历史意义的面貌”,获得诺贝尔文学奖。

【课前预习】俘虏胡子茬勋章襁褓一撮毛瓦砾嗜好窒闷胡诌阻塞邂逅蜚声狙击沮丧脸颊梗概喃喃衣襟前面我们已经要求大家对这篇课文进行预习,本文的题目叫《一个人的遭遇》,这里的“一个人”指谁?他有哪些遭遇呢?明确“一个人”指索科洛夫,主要遭遇有——逃出集中营妻女被炸死找到儿子儿子牺牲收养凡尼亚出车祸、失执照去卡沙里板书:受伤被俘→成功逃亡→妻女炸死→找到儿子→儿子牺牲→领养孤儿→【出来车祸】【文本研习】两位同学都说得很好,基本情节都把握到位了。

《一个人的遭遇》导学案【作者简介】肖洛霍夫(1905-1984),苏联当代著名小说家,生于顿河地区的一个磨坊主家庭.20年代初参加革命工作,1923年发表处女作小品文《考验》。

次年加入俄罗斯无产阶级作家联合会。

1926年开始创长篇小说《静静的顿河》,共4部,历时十四年,至1940年完成。

该作品的问世使作者获得了广泛的声誉,1941年获斯大林文学奖。

其他著作还有长篇小说《被开垦的处女地》、《一个人的遭遇》、《他们为祖国而战》等。

1965年,肖洛霍夫“用于他在描绘顿河的史诗式的作品中,以艺术家的力量和正直,表现了俄国人民生活中的具有历史意义的面貌”,获得诺贝尔文学奖。

曾任苏联作协理事、苏共中央委员、最高苏维埃代表等职。

1984年逝世。

【写作背景】1956年最后一天和1957年的第一天,当时战争已经结束10年。

苏联的党报《真理报》连载了一篇小说,作者是写过《静静的顿河》的肖洛霍夫,小说的名字叫《一个人的遭遇》。

小说立即震动全世界,因为它发表的地方不同寻常,它发表的时间不同寻常,它的作者不同寻常,更因为它的内容不同寻常。

但是令今天的人不解的是,恰恰是因为作家写出了一件平平常常的事情,才造成了这部小说的“不同寻常”。

《一个人的遭遇》(原名《人的命运》)是肖洛霍夫根据建国一位家破人亡的军人所讲述的不幸遭遇构思成的小说。

虽然只是一篇3万余字的短篇小说,但他在当代苏联文学中具有重大的开拓意义。

在人物塑造上,肖洛霍夫开赞美普通人、平凡人和“小人物”之先河。

主人公索科洛夫是一个普通工人,种过地,又当过兵,他的一生遭遇非常平凡,却具有普遍性,是任何一个普通苏联人都可能遭受的。

小说的题目则表达了这样的含义,揭示出战争灾难的遍及范围之广。

索科洛夫是世纪的同龄人,是十月革命以来苏维埃国家所经历的苦难的负荷者,是两次战争造成的灾难的承受者:国内战争使他成了孤儿,卫国战争又使他失去了妻子女儿。

战前他为社会主义建设付出了辛勤劳动,战争爆发时他第一批应征入伍,战后,索科洛夫怀着一颗破碎的心,却没有颓丧。

一、教学目标1、了解肖洛霍夫其人。

2、了解人物的心灵世界。

3、了解小说中人物性格发展与环境的关系。

二、教学重点1、了解人物的心灵世界。

2、了解小说中人物性格发展与环境的关系。

三、作者简介肖洛霍夫(1905-1984),1926年中短篇小说集《顿河故事》和《浅蓝色的原野》问世。

同年,肖洛霍夫开始构思长篇巨著<静静的顿河>,十四年间四卷本分别于1928年、1929年、1933年、1940年出版。

于1941年获得斯大林奖金,在此期间,他还发表了《被开垦的处女地》第一、二部,使他在苏联文学界的地位进一步提高。

苏联评论界称肖洛霍夫为“史诗作家”,他的作品被誉为“苏维埃时代的编年史”。

1965年,肖洛霍夫因其“在描写俄国人民生活各历史阶段的顿河史诗中所表现出来的艺术力量和正直品格”而获诺贝尔文学奖。

四、解题本篇文章采用口述的形式,通过主人公索科洛夫逃回俘虏营后的经历,表现了战争给普通人及其家庭带来的沉重灾难,揭露战争的罪恶,同时表现了索科洛夫的善良。

五、基础知识梳理1、字音狙击瓦砾器械嗜好前襟泥泞喃喃窒闷胡诌梗概邂逅瞳孔2、解词震动振动工夫功夫消失消逝六、文本探究1、从上面的主人公的遭遇中,我们可以看出他是个什么样子的人?2、他这样子的人(好人)怎样把凡尼亚带回家的?(骗)为什么骗?这对他的好人形象是不是个破坏?3、收养儿子这段为什么写的这么详细?4、在最后一段中,凡尼亚的挥手为什么会让作者感到“仿佛有一只柔软而尖利的爪子,抓住了我的心”,这是种什么样的感觉?为什么不想让孩子看到眼泪?5、由上我们可以看出,在战争中受害的仅仅是所科洛夫一个人么?那么题目中的“一个人”应该怎么解释?6、从《一个人的遭遇》可以看出,其实作者想通过这个人的遭遇在向世人诉说什么?(或者:这篇小说在完成的时候,在1956.12.31――1957.1.1,《真理报》曾全文刊出,结果被市民抢购一空,当时莫斯科广播电台全文广播这部小说,结果市民们驻足街头,不顾寒风扑面多少人留下了辛酸的眼泪。

《一个人的遭遇》导学案

【学习目标】

1.把握小说的故事情节,了解人物的心灵世界和他们在战争中的遭遇。

2.抓住细节,体会作品意料之外、情理之中、波澜起伏的特点。

3.通过阅读作品,体会战争对人的身心的摧残,正视战争、反思战争,珍视和平。

【作者简介】

肖洛霍夫(1905-1984),苏联作家,1965年获得诺贝尔文学奖。

作品有《静静的顿河》《被开垦的处女地》。

肖洛霍夫曾参加四年的卫国战争,期间遭受了家破人亡的悲剧,这篇小说发表于1956年,当时距离战争结束已经10年。

战争结束时,肖洛霍夫遇见一位家破人亡的军人,根据他讲述的不幸遭遇,创作了这篇小说。

【学习过程】

一、整体感知

1.一个背景:

2.两个人物:

3.三段情节:从故事梗概开始,概述这个故事都由哪些具体的事件连缀而成的?

战前:

战中:

战后:

二、深入解读

1.索科洛夫在面对一系列的遭遇时,分别是怎样的心情?到文中找找看?(划一划)(1)战前:

(2)战中:

(3)战后:

2.通过索科洛夫的遭遇,你能大致概括出小说的主题吗?

3.在索科洛夫的遭遇中,三段时期的各个情节中,你认为哪个情节最精彩,是如何通过细节表现主题的?讨论一下,并说明理由?

4.怎样理解题目“一个人的遭遇”中的“一个人”?

5.怎样理解文章的最后“刹那间,仿佛有一只柔软而尖利的爪子,抓住了我的心,我慌忙转过脸去……不要让他看到,在你的脸颊上怎样滚动着吝啬而伤心的男人的眼泪……”这段话。

1。

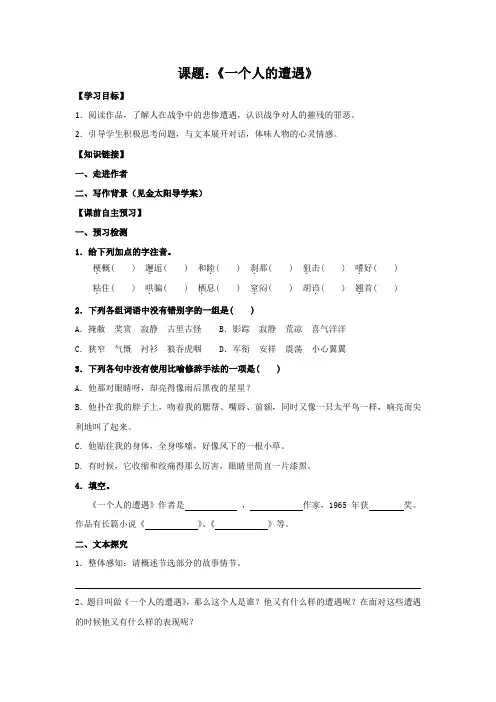

课题:《一个人的遭遇》【学习目标】1.阅读作品,了解人在战争中的悲惨遭遇,认识战争对人的摧残的罪恶。

2.引导学生积极思考问题,与文本展开对话,体味人物的心灵情感。

【知识链接】一、走进作者二、写作背景(见金太阳导学案)【课前自主预习】一、预习检测1.给下列加点的字注音。

梗.概( ) 邂.逅( ) 和睦.( ) 刹.那( ) 狙.击( ) 嗜.好( ) 粘.住( ) 哄.骗( ) 栖.息( ) 窒.闷( ) 胡诌.( ) 翘.首( ) 2.下列各组词语中没有错别字的一组是( )A.掩敝奖赏寂静古里古怪 B.影踪寂静荒凉喜气洋洋C.狭窄气慨衬衫狼吞虎咽 D.军衔安祥震荡小心翼翼3.下列各句中没有使用比喻修辞手法的一项是( )A.他那对眼睛呀,却亮得像雨后黑夜的星星?B.他扑在我的脖子上,吻着我的腮帮、嘴唇、前额,同时又像一只太平鸟一样,响亮而尖利地叫了起来。

C.他贴住我的身体,全身哆嗦,好像风下的一根小草。

D.有时候,它收缩和绞痛得那么厉害,眼睛里简直一片漆黑。

4.填空。

《一个人的遭遇》作者是,作家,1965年获奖。

作品有长篇小说《》、《》等。

二、文本探究1.整体感知:请概述节选部分的故事情节。

2、题目叫做《一个人的遭遇》,那么这个人是谁?他又有什么样的遭遇呢?在面对这些遭遇的时候他又有什么样的表现呢?【学习过程】一、文本研习(一)朗读课文,整体感知。

1、阅读全文,说说索科洛夫有怎样的遭遇?并找出对主人公心理进行描写的句子。

(二)索科洛夫曾经希望妻子女儿支撑自己挺过集中营中的苦难,但死去的不是自己,而是妻子和女儿;也曾经盼望儿子能拥有灿烂的未来,自己有一个美好的“老头梦”,但盼望到的不是凯旋的儿子,而是在“胜利的那一天”牺牲的儿子的尸体。

我们想想吧,一个人有多少泪水能够伴着一个接一个的沉重打击。

现在请你们找出文中与泪水有关的情节。

1、失去了儿子,“我没有哭,眼泪在心里干枯了”,这是为什么?2、遇到凡尼亚后,“我的热泪怎么也忍不住了”,这又是为什么?3、“夜里醒来,整个枕头总是给泪水浸透了”,这泪水有什么含义?4、找到“父亲”后的凡尼亚是怎样的表情?(找出相关动词)5、凡尼亚为什么会如此激动和狂喜?6、本文是“一个人的遭遇”,写了“索科洛夫”,为什么还要写“凡尼亚”呢?(提示:假如把他们的遭遇放在天平的两端,哪一边可能更沉一点?是不是有了凡尼亚,索科洛夫从此就过上最安宁、最幸福的生活了?)7、概括索科洛夫的人物形象8、小说的结尾说,要“及时转过脸去”,不能让孩子看到脸颊上滚动着的“吝啬而伤心的男人的眼泪”,对此你是怎么理解的?三、拓展研究:文题是一个人的遭遇,这只是一个人的遭遇吗?遭遇战争、失去亲人、泪浸枕头的只有索科洛夫一个人吗?四、总结看看当今的世界,仍然有地方战火纷飞,仍然有人包括孩子在流着鲜血,仍然有人还在参拜二次大战中的战犯。

《一个人的遭遇(节选)》优教导学案【学习目标】1.学生能通过对作品的研读、探讨,了解人物的心灵世界和他们在战争中的遭遇,理解世界人民的和平愿望,对战争毁灭人类的罪恶有具体的认识。

2.借助形象的学习材料,让学生正视战争给人民带来的灾难,反思战争的危害,认识到和平与发展是人类社会最迫切的任务,进而珍惜和平环境。

预习检测检测——基础字词给加点的字注音梗概..( ) 和睦.( ) 刹.那( ) 瓦砾.()..( ) 邂逅狙.击( ) 嗜.好( ) 粘.住( ) 哄.骗( ) 一撮.盐()栖.息( ) 窒.闷( ) 胡诌.( ) 翘.首( ) 塞.车()整体感知阅读课文,把握文章的主要内容。

合作探究1.如何理解索科洛夫这一人物形象?2.文中,凡尼亚举手向“我”告别时,“仿佛有一只柔软而尖利的爪子,抓住了我的心”,这是一种什么样的感觉?“我”为什么不想让孩子看到眼泪?3.文中为什么写凡尼亚的遭遇?如何理解索科洛夫领养凡尼亚的行为?我的质疑参考答案:合作探究1.提示:本文作者塑造的人物形象是一个平凡普通的“小人物”,他曾经做过俘虏,身上也没有一般英雄人物的大气概,但有着强烈的震撼人心的力量。

首先,他是一个勤劳勇敢、平凡普通的人。

他是一个孤儿,靠劳动组织了幸福的家庭。

战争来临,他在告别的时候、作战的时候、被俘的时候都表现得非常勇敢,但是作家并没有抬高主人公,而是把他作为苏联人中的普通一员来描写,因此,也写了他的粗鲁、惊恐和胆怯。

其次,索科洛夫是一个具有不屈不挠意志的人。

在战俘营里,在家庭悲剧中,在战后的艰难生活中,他顽强地忍受着命运带来的一切灾难。

再次,索科洛夫还是一个富有感情、富有同情心的人,他本来是无根的浮萍,却收养了流浪儿凡尼亚,白天他从来不叹一口气,而每天夜里“整个枕头总是给泪水浸透了”。

作家通过这几个方面的描写,刻画了一个生活在真实世界中的有血有肉的人物形象。

索科洛夫饱受战争痛苦,他的叙述始终是感伤的,然而又表现出他性格的逆来顺受和几近麻木的精神状态。

《一个人的遭遇》优秀教学设计《一个人的遭遇》优秀教学设计(通用6篇)在教学工开展教学活动前,可能需要进行教学设计编写工作,教学设计是实现教学目标的计划性和决策性活动。

那么教学设计应该怎么写才合适呢?以下是我帮大家整理的《一个人的遭遇》优秀教学设计,希望能够帮助到大家。

《一个人的遭遇》优秀教学设计 1一、教材分析《一个人的遭遇》编排在苏教版高中语文必修二第二专题第一板块“遭遇战争”中,居专题、板块之首。

这个专题还有以反映战争灾难的《流浪人,你若到斯巴……》、《安妮日记》和《图片两组》。

本专题主要教学目标是:学生能通过阅读作品,了解人在战争中的悲惨遭遇,理解世界人民的和平愿望,对战争毁灭人类的罪恶有具体的认识;学生能通过对作品的研读、探讨,了解人物的心灵世界和他们在战争中的`遭遇,对战争与人的关系有进一步的认识,能说出战争对人的精神摧残和对人类文化的毁灭作用。

二、教学目标(一)知识目标:积累优美文段,了解写作背景。

(二)能力目标:1、引导学生积极思考问题,与文本展开对话;2、引导学生提出自己的看法,发展独立阅读的能力。

(三)情感态度与价值观学生能通过阅读作品,了解人在战争中的悲惨遭遇,对战争毁灭人类的罪恶有具体的认识,理解世界人民的和平愿望;三、教学重难点1、重点:小说中关于索科洛夫的心理描写很是细腻,集中表现了战争给人带来的精神上的创伤。

2、难点:对本文的主旨的理解。

四、学情分析在当今信息时代,现代教育所面临的最严峻的挑战已不是如何使受教育者学到知识,而是如何使他们学会学习。

正如埃德加富尔所说:“未来的文盲,不再是不识字的人,而是没有学会怎样学习的人。

”叶老也说:“凡为教者必期于达到不教。

”因此,加强对学生的学法指导尤为重要。

五、教学方法1、学案导学:见预习学案。

2、新授课教学基本环节:预习检查、总结疑惑→情境导入、展示目标→合作探究、精讲点拨→反思总结、当堂检测→发导学案、布置预习六、课前准备1、学生的学习准备:预习学案,熟读课文2、教师的教学准备:课前预习学案,课内探究学案,课后延伸学案3、教学环境的设计和布置:分小组,合作讨论和探究七、课时安排1课时八、教学设计预习检查,总结疑惑,见导学案对于肖洛霍夫,你了解多少?学生回答,教师补充:见教材P41 解释①,补充——《静静的顿河》、《被开垦的处女地》和《一个人的遭遇》都是长篇小说。

《一个人的遭遇》学案【学习目标】1.整体感知文章,理清文章脉络。

2.赏析细节描写的艺术,学习在叙述中穿插议论和抒情的写作手法。

3.正视战争给人类带来的灾难,反思战争的危害预习案1.关于作者肖洛霍夫,苏联作家,生于俄罗斯顿河维辛克镇克鲁日林村的一个磨坊主家庭,1918年在中学读书时,因国内战争辍学,1926年肖洛霍夫开始构思长篇巨著《静静的顿河》,14年间完成四卷本,小说引起多次争论,但仍获得广泛的声誉,并于1941年获斯大林奖金,1965年获诺贝尔文学奖。

还发表《被开垦的处女地》第一部和第二部,苏联评论界称他为“史诗作家”,作品被誉为“苏维埃时代的编年史”。

2.关于背景二战时期希特勒入侵苏联,给全体苏联人民造成的灾难是无法描述的。

据说,经过四年的残酷战争,在苏联几乎没有一个家庭没有亲人牺牲,因此他们的餐桌上总有一个或不止一个位子家着,而空位子上仍摆着一副餐具,以表示没有忘记他们。

据统计,苏联在战争中牺牲的人数达到两千七百万。

本文发表于1956年,当时苏联卫国战争结束已经10年,战争结束时肖洛霍夫遇见过一位家破人亡的军人,根据他讲述的不幸遭遇,构思成小说,小说节选部分写了索科洛夫从俘虏逃回后的经历。

3、自我检测①肖洛霍夫,作家, 1926年肖洛霍夫开始构思长篇巨著,14年间完成四卷本,小说引起多次争论,但仍获得广泛的声誉,并于1941年获斯大林奖金,1965年获,还发表第一部和第二部,苏联评论界称他为,作品被誉为。

②查字典,给加点字注音邂逅..()狙.击()送丧.()雏.()喃喃..()胳.肢窝()窒.闷()着.想()模.样()唧唧喳喳..()....()胡诌.()吝啬如鲠.在喉()哽咽..()③查字典,辨析词语:邂逅:萍水相逢:④通读课文,按时间顺序在【】中梳理主人公的“遭遇”并在()中标明人物心情:【受伤被俘】→【】()→【】()→【】()→【】()→【】()→【】()⑤这篇小说曾经倾倒了千千万万个读者,苏联播放这篇小说时,莫斯科大街上行人驻足聆听,泪眼模糊;传到我国后,又有多少人泪飞如雨啊。

一个人的遭遇【学习目标】⒈梳理小说的故事情节,了解人物在战争中的悲惨遭遇。

⒉学习小说通过心理描写来塑造人物形象的方法。

⒊认识战争对人的摧残,做一个崇尚和平的人。

【学习重点】学习梳理小说的故事情节及通过心理描写塑造人物形象的方法。

【学习难点】学习小说通过心理描写来塑造人物形象的方法。

【知识铺垫】⒈作者简介肖洛霍夫(1905-1984)苏联作家,曾参加四年的卫国战争,期间遭受了家破人亡的悲剧,其母亲就是在敌机轰炸他家乡时被炸死在家门口的。

其主要作品有长篇小说《被开垦的处女地》《静静的顿河》,小品文《考验》《钦差大臣》,短篇小说《一个人的遭遇》。

1965年荣获诺贝尔文学奖。

⒉背景介绍1941年6月22日拂晓,德国法西斯撕毁了《苏德互不侵犯条约》,动用了190个师的兵力、近5000架飞机和3410辆坦克,对苏联发动突然袭击,妄想在三个月内征服苏联。

苏联人民奋起自卫,反对法西斯德国的伟大卫国战争开始了。

⒊关于小说小说是以塑造人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

人物、情节、环境是小说的三要素。

常见的塑造人物形象的方法有肖像描写、心理描写、动作描写、语言描写、环境描写及正面描写、侧面描写等。

小说情节一般包括开端、发展、高潮、结局四部分,有的还包括序幕、尾声。

环境描写包括社会环境和自然环境。

社会环境主要用来交代作品的时代背景;自然环境主要用以烘托气氛,表现人物情感等。

⒋心理描写心理描写指对处在一定环境中的人物内心活动的描写。

它是塑造人物形象、刻画人物性格的重要手段。

通过对人物心理的描写,能够直接深入人物心灵,揭示人物的内心世界,表现人物丰富而复杂的思想感情。

心理描写在文学创作中所起的重要作用是显而易见的。

首先,它有助于突出作品的主题思想。

其次,它有助于刻画人物的性格特征和揭示人物的身份、境遇。

再次,它有助于展示情节的发展变化。

【自主学习】⒈给下列加点字注音梗.概邂逅..处.女狙.击..俘虏勉强. 窒.闷 胡诌. 吝啬.. 唧唧喳喳....胳肢窝...爪.子胳肢.. 爪.牙 ⒉解释下列词语邂逅:萍水相逢:⒊通读课文,掌握文本内容。

一个人的遭遇(导学案)学生版(刘锦杰枣庄八中北校)《一个人的遭遇》导学案(学生版)[目标展示]1.整体感知人物的心灵世界和他们在战争中的遭遇;2. 理解世界人民的和平愿望,反思战争的危害,珍视和平环境。

[导学过程]一、肖洛霍夫二、1、给下列加横线的字注音狙.击()瓦砾.()嗜.好()窒.闷()刹.那()刹.车()一撮.盐()胡诌.()邂逅..()()吝啬..()() 2、近义词辨析三、文本研习 1. 读文章“第四天”到“我要领他当儿子”思考:我为什么一下子打定主意“我们在也不分开了,我要认他当儿子”?2. “我”收留凡尼亚仅仅是出于慈悲同情么?就只是对这个孤儿的可怜么?读33页到37页思考:“我”遭遇了什么事情?心情有何变化?(画出表现“我”心情变化的句子)3. 我和凡尼亚这时最需要什么?狙击:偷袭。

阻击:以防御手段阻止敌人增援、逃跑或进攻,如阻击战。

鱼龙混杂:鱼目混珠:一挥而就:一蹴而就:不齿:不耻:4. 读父子俩相认的动人一幕,看他们都有哪些表现?表达了什么心情?5.读剩余的文字,思考:“我”从儿子凡尼亚那里得到了什么?儿子从“我”这里得到了什么?[深化拓展]最后一节中,凡尼亚举手向“我”告别时,“仿佛有一只柔软而尖利的爪子,抓住了我的心”,这是一种什么样的感觉?“我”为什么不想让孩子看到眼泪?[梯度训练](一)基础知识1.给下列加点的字注音。

(1)梗.概( ) (2)邂逅..( ) (3)和睦.( ) (4)刹.那( )(5)狙.击( ) (6)嗜.好( ) (7)粘.住( ) (8)哄.骗( )(9)栖.息( ) (10)窒.闷( ) (11)胡诌.( ) (12)翘.首( )2.下列各组词语中没有错别字的一组是( )A.掩敝奖赏寂静古里古怪B.影踪寂静荒凉喜气洋洋C.狭窄气慨衬衫狼吞虎咽D.军衔安祥震荡小心翼翼3.下列各句中没有使用比喻修辞手法的一项是( )A.他那对眼睛呀,却亮得像雨后黑夜的星星!B.他扑在我的脖子上,吻着我的腮帮,嘴唇,前额,同时又像一只太平鸟一样,响亮而尖利地叫了起来。

《一个人的遭遇》学案一、探寻背景这篇小说发表于1956年,当时战争结束已经10年。

战争结束时,肖洛霍夫遇见过一位家破人亡的军人,根据他讲述的不幸遭遇,构思成小说。

小说节选部分写的是索科洛夫从俘虏营逃回来后的经历。

卫国战争时期,被俘的苏军官兵,备受虐待与屠杀。

索科洛夫的经历有一点例外,是因为他不但在战俘营坚持了斗争,而且机智地俘获了德军少校,押送他回到自己一方。

在俘虏营,他每天都想逃回来,可是当他逃回并开始平常的生活后,却真正体会到战争留给他的创伤。

二、课文探讨1、一个人指的是谁?2、遭遇苏德战争被俘――――俘虏少校,逃回队伍〈激动极了〉――()――找到儿子〈〉――儿子牺牲〈〉――〈〉――因车祸外出谋生3、分析索科洛夫形象。

索科洛夫是一个的人物形象。

4、试分析文中几次出现的流泪的的情景(1)当他得知儿子已死时,“我没有哭,我的眼泪在心里干枯了”(2)当遇到凡尼亚后,“我的热泪怎么也忍不住了”(3)当战后生活中,白天表现坚强的人,一到夜晚,他总是“夜里醒来,整个枕头总是给泪水浸透了”思考:作者笔下遭遇战争、失去亲人的“一个人”仅仅是指索科洛夫吗?5、练习:凡尼亚的形象分别从外貌、语言和动作等方面来描写:外貌——语言——动作——思考:为什么要设置凡尼亚这个形象?(小说如果没有他会怎样。

)思考:最后一节中,凡尼亚举手向“我”告别时,“仿佛有一只柔软而尖利的爪子,抓住了我的心”,这是一种什么样的感觉?“我”为什么不想让孩子看到眼泪?.三、课外拓展阅读二战时期,在一座纳粹德国的集中营里,关押着很多犹太人。

他们遭受着纳粹无情的折磨和杀害,人数在不断减少。

有一个天真、活泼的小女孩和她的母亲一起被关在集中营里。

一天,她的母亲和另一些妇女被纳粹士兵带走了,从此,再也没有回到她的身边。

但当小女孩问大人她的妈妈哪里去了?大人们流着泪对小女孩说,你的妈妈去寻找你的爸爸了,不久就会回来的。

小女孩相信了,她不再哭泣和询问,而是唱起妈妈教给她的许多儿歌。

《一个人的遭遇》导学案

内乡职专李国红

【学习目标】

1、通过阅读作品,了解人物在战争中的悲惨遭遇和心灵世界,学习小说细腻的描写。

2、把握人物形象。

3、认识战争的罪恶,理解世界人民的和平愿望,珍惜和平美好的生活。

【学习方法】

合作探究归纳总结练习巩固

【知识链接】

1、作家作品(识记画线部分内容)

肖洛霍夫(1905-1984),苏联作家,曾参加四年的卫国战争,期间遭受了家破人亡的悲剧,代表作有长篇小说《静静的顿河》、《被开垦的处女地》,短篇小说《一个人的遭遇》开拓了战争文学的新领域。

苏联评论界称肖洛霍夫为“史诗作家”,他的作品被誉为“苏维埃时代的编年史”。

1965年,“由于他在描绘顿河的史诗式的作品中,以艺术家的力量和正直,表现了俄国人民生活中的具有历史意义的面貌”而获得诺贝尔文学奖。

2、写作背景

《一个人的遭遇》发表于1956年,当时战争结束已经11 年,肖洛霍夫本人也曾参加了四年的卫国战争,经历了九死一生,母亲被敌机炸死。

战争结束时,肖洛霍夫遇见过一位家破人亡的军人,根据他讲述的不幸遭遇,构思成了小说《一个人的遭遇》。

3、苏联卫国战争

1941年6月22日拂晓,德国法西斯撕毁了《苏德互不侵犯条约》,动用了190个师的兵力、近5000架飞机和3410辆坦克,对苏联发动突然袭击,妄想在三个月内征服苏联。

苏联人民奋起自卫,反对法西斯德国的伟大卫国战争开始了。

二战中苏联共死亡2700万人,平均每家死亡一人,死亡者中有一半是无辜的平民。

【学习过程】

一、自主学习

1、给下列加点字注音:

狙.击( ) 瓦砾.()嗜.好( ) 栖.息( ) 胡诌.( ) 一撮.盐( )活塞.( ) 边塞.( ) 塞.责( )

2、整体感知

《一个人的遭遇》中的这“一个人”指的是谁?他又有什么样的遭遇呢?二、文本探究(先独立思考,写出答案要点,然后小组内交流,学科组长搜集整理。

)

1、阅读课文,填写下表。

分析主人公命运的波折起伏及心理活动和情感变化,概括

2、凡尼亚是一个什么样的孩子?小说为什么要写这样一个孩子?(学法指导:研读课文,从人物描写的方法入手,抓住关键语句,做好圈、点、批、注。

)

3、文章有许多细节描写,如果少了这些细节描写,而代以平铺直叙,那这篇文章就不会如此感人了。

那么,最感动你的细节是什么?请先有感情地读出来,再说说感动的理由。

(学法指导:结合文中的相关语段品读、感悟、分析)

三、延伸训练

童年是美好的、是值得回忆的。

可生活在战争年代的孩子的童年却是悲惨的、可怕的。

你想过和战争年代的孩子比一比童年吗?请以“我和凡尼亚比童年”为题写一篇200字左右的短文。

四、课堂总结

五、作业布置

必做题:《学习指导》一、二(1)

选做题:课外阅读肖洛霍夫《静静的顿河》。

拓展阅读:

请多看一眼

二战期间,在一座纳粹德军的集中营里,关押着数万名犹太人,他们中大部分是妇女和儿童。

由于长期见不到阳光和营养不良,他们大都脸色苍白,骨瘦如柴。

在每次放风的时候,有一名小男孩总是欢快地跑出很远,不顾看守的训斥和谩骂,而走到场地边上的一块草坪,摘一两朵小花送给他的父母和姐姐。

由于他的热情和开朗,大家都愿意叫他"小天使"。

死亡的阴影笼罩着每一个人,人们都为明天是否活着而担心。

唯有"小天使"不同,他一有时间就唱歌,或者爬在小小的窗口上向外面眺望,有时候他会安静得不发出一丝声响。

不久,"小天使"的父亲被叫走后再也没有回来,大家都哭了。

"小天使"没有哭'

他问:"爸爸去了天堂。

那儿有快乐和鲜花花吗

?"

很快.母亲也被折磨死了,"小天使"对痛苦的姐姐说:天堂里的世界比我们的世界还美好吗?我想是的他们去了天堂就不愿意再回来了。

"

最后的日子到来了。

数万名犹太人在纳粹的威逼下,缓缓地走向刑场进发。

刑场是一个早已挖好的大坑。

人们都沉默不语,死亡是如此真实地贴近每一个人的生命。

面对死亡,恐惧使数万人没有任何声音。

一个清晰的童音响起,像阳光一样照亮了每个人的心灵:"我们这是去天堂吗?这太好了,天堂里有自由与快乐,为什么我们要留恋这儿呢?"

"小天使"天真的话语使每个人的心灵为之一震。

一批又一批人倒在了纳粹的屠刀之下。

轮到"小天使"了,忽然他向前跨出一步,大声说道:"请等一等,好吗?"他环顾了一下四周,又向远处的草坪望了一眼,继续说:"我很喜欢这个世界,请让我多看一眼吧,让我记住它的美丽,也许天堂还不如它。

"人们都流泪了.一起尽情地多看了一眼这个世界:然后他们和"小天使"一起无畏地昂起头.微笑着面对纳粹的枪口。

暴力能摧毁什么呢?在伟大的爱和无邪的童心面前,暴力只能使暴力者看清自己的丑恶与渺小;无论是如何地身处险境,如何地悲伤失望,请多看一眼吧,在这个世界上,生命中的许多细节是多么地美好与真实啊!

请把我埋浅一些

二战时期,在一座纳粹集中营里,关押着很多犹太人,他们大多是妇女和儿童。

他们遭受着纳粹无情的折磨和杀害,人数在不断减少。

有一个天真活泼的小女孩,和她的母亲一起被关押在集中营里。

一天,她的母亲和另一些妇女被纳粹士兵带走了。

从此,再也没有回到她身边。

人们知道,她们肯定是被杀害了。

当小女孩问大人们她的妈妈哪里去了,为什么这么久了还不回来时,大人们沉默着流泪了。

后来,他们就骗小女孩说,你的妈妈去找你的爸爸了,不久就会回来的。

小女孩相信了,她不再哭泣和询问,而是唱起妈妈教她的儿歌,一首接一首地唱着,像轻风一样在阴沉的集中营吹拂。

她还不时爬上囚室的小窗,向外张望,希望看到妈妈从远处走来。

小女孩没有等到妈妈回来。

一天清晨,纳粹士兵用刺刀驱赶着,将她和数万名犹太人逼上了刑场。

刑场上早就挖好了很大的深坑,他们将一起被活活埋葬在这里。

面对死亡,人们在恐惧中发不出任何声音。

人们一个接一个地被纳粹士兵残忍地推下深坑。

当一个纳粹士兵走到小女孩跟前,伸手要将她推进深坑中去的时候,小女孩睁大漂亮的眼睛对纳粹士兵说:“叔叔,请你把我埋得浅一点好吗?要不,等我妈妈来找我的时候,就找不到我了。

”

纳粹士兵伸出的手僵在了半空中。