数学课标思维导图(2011)

- 格式:pptx

- 大小:1.37 MB

- 文档页数:2

《义务教育数学课程标准》(2011年版)解读——初中数学浙江省教育厅教研室许芬英一、“课程基本理念”的修改1.将“人人学有价值的数学,人人获得必需的数学,不同的人在数学上得到不同的发展”,改为“人人都能获得良好的数学教育,不同的人在数学上得到不同的发展”。

2.将“数学学习”和“数学教学”两条合并成一条“教学活动”,整体上阐述数学教学活动的特征。

表述为:“教学活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。

有效的数学教学活动是学生学与教师教的统一,学生是数学学习的主体,教师是数学学习的组织者、引导者与合作者。

”二、“设计思路”的修改1.对“数与代数”,“图形与几何”,“统计与概率”,“综合与实践”四个方面的课程内容做了明确的阐述。

2.将“空间与图形”改为“图形与几何”、“实践与综合应用”改为“综合与实践”。

确立了“数感”、“符号意识”、“运算能力”、“模型思想”、“空间观念”、“几何直观”、“推理能力”、“数据分析观念”等八个关键词,并给出具体描述。

并专门阐述了“应用意识”和“创新意识”。

三、“课程目标”的修改1.明确提出“四基”,即基础知识、基本技能、基本思想和基本活动经验。

2.提出了发现和提出问题的能力:在原分析和解决问题能力的基础上,进一步提出培养学生发现和提出问题的能力。

3.完善了一些具体目标的描述:比如对于学习习惯,明确指出使学生养成“认真勤奋、独立思考、合作交流、反思质疑等学习习惯”。

4.规范了课程目标的若干术语。

并在学段目标中使用这些术语。

四、“课程内容”(原“内容标准”)的修改1.对“数与代数”,“图形与几何”,“统计与概率”和“综合与实践”四个方面的内容及要求进行了适当的调整,使用规定的课程目标术语,对某些课程目标的表述进行了修改。

2.从总体结构上看,“几何与图形”领域发生了一些变化,另外三个领域的结构基本没变。

“几何与图形”结构的变化表现在:将实验稿中分四个方面对内容进行的要求(即“图形的认识”、“图形与变换”、“图形与坐标”、“图形与证明”)改为从三个方面展开内容要求,即“图形的性质”、“图形的变化”、“图形与坐标”,这三部分中的“图形的性质”基本上是整合了实验稿中的第一和第四部分而成,而其他两个部分与原来的两部分对应。

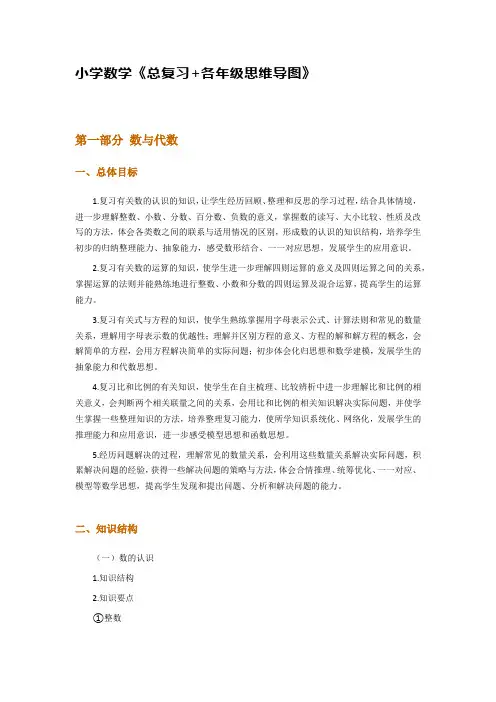

小学数学《总复习+各年级思维导图》第一部分数与代数一、总体目标1.复习有关数的认识的知识,让学生经历回顾、整理和反思的学习过程,结合具体情境,进一步理解整数、小数、分数、百分数、负数的意义,掌握数的读写、大小比较、性质及改写的方法,体会各类数之间的联系与适用情况的区别,形成数的认识的知识结构,培养学生初步的归纳整理能力、抽象能力,感受数形结合、一一对应思想,发展学生的应用意识。

2.复习有关数的运算的知识,使学生进一步理解四则运算的意义及四则运算之间的关系,掌握运算的法则并能熟练地进行整数、小数和分数的四则运算及混合运算,提高学生的运算能力。

3.复习有关式与方程的知识,使学生熟练掌握用字母表示公式、计算法则和常见的数量关系,理解用字母表示数的优越性;理解并区别方程的意义、方程的解和解方程的概念,会解简单的方程,会用方程解决简单的实际问题;初步体会化归思想和数学建模,发展学生的抽象能力和代数思想。

4.复习比和比例的有关知识,使学生在自主梳理、比较辨析中进一步理解比和比例的相关意义,会判断两个相关联量之间的关系,会用比和比例的相关知识解决实际问题,并使学生掌握一些整理知识的方法,培养整理复习能力,使所学知识系统化、网络化,发展学生的推理能力和应用意识,进一步感受模型思想和函数思想。

5.经历问题解决的过程,理解常见的数量关系,会利用这些数量关系解决实际问题,积累解决问题的经验,获得一些解决问题的策略与方法,体会合情推理、统筹优化、一一对应、模型等数学思想,提高学生发现和提出问题、分析和解决问题的能力。

二、知识结构(一)数的认识1.知识结构2.知识要点①整数【自然数】表示物体个数的1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11……都是自然数。

一个物体也没有,用0 表示,0 也是自然数。

【正数与负数】为了表示两种相反意义的量,如零上温度和零下温度、收入与支出等,需要用两种数。

一种是我们以前学过的数,如3、500、4.7、38,这些数是正数;另一种是在这些数的前面添上负号“-”的数,如-3、-500、-4.7、-38 等,这些数是负数。

数学课程标准(2011年版)解读2011年12月28日教育部正式发布义务教育语文等学科课程标准(2011年版),并于2012年秋季开始执行。

数学课程标准(2011年版)发布后全国的数学教师掀起一股学课标、研课标、论课标的热潮,在学习中老师们还存在不少困惑,亟需课程标准修订组的专家为我们答疑解惑。

课程标准从基本理念、课程目标、核心概念、课程内容、实施建议等方面进行了修订。

今天主要介绍课程目标、核心概念和课程内容的变化。

首先看课程目标。

《标准》与《实验稿》一样,明确了学生在义务教育阶段的发展应该是多方面的。

《标准》在《实验稿》基础上,进一步明确提出了获得必需的基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验;在分析和解决问题的基础上,明确提出了增强发现和提出问题、分析和解决问题的能力,这些无疑是巨大进步。

同时,《标准》还对一些目标进行了完善,比如对于学习习惯,明确提出了应该培养的学习习惯是:认真勤奋、独立思考、合作交流、反思质疑。

将双基拓展为四基,首先体现了对于数学课程价值的全面认识,学生通过数学学习不仅仅获得必需的知识和技能,还要在学习过程中积累经验、获得数学发展和处理问题的思想。

同时,新增加的双基,特别是基本活动经验更加强调学生的主体体验,体现了以学生为本的基本理念。

提出基本思想、基本活动经验的最重要的原因,是要切实发展学生的实践能力和创新精神,特别是创新精神。

实际上,一个人要具有创新精神,可能需要三个基本要素:创新意识、创新能力和创新机遇。

其中,创新意识和创新能力的形成,不仅仅需要必要的知识和技能的积累,更需要思想方法、活动经验的积累。

也就是说,要创新,需要具备知识技能、需要掌握思想方法、需要积累有关经验,几方面缺一不可。

正如史宁中教授所说:“创新能力依赖于三方面:知识的掌握、思维的训练、经验的积累,三方面同等重要。

”对于数学活动经验的内涵,目前学者们的观点并不统一。

这里介绍几个。

张奠宙指出:“数学经验,依赖所从事的数学活动具有不同的形式。

2014-01新视角一、《义务教育数学课程标准》中的要求《义务教育数学课程标准(2011年版)》(以下简称为“课标”)前言部分中指出:数学教育既要使学生掌握现代生活和学习中所需的数学知识和技能,更要发挥数学在培养人的思维能力和创新能力方面不可替代的作用。

说明掌握数学知识和技能仅是学习数学的基础性目标,更深层的目标是培养人的思维能力和创新能力。

数学课标对总目标从以下四个方面作了具体阐述:知识技能、数学思考、问题解决、情感态度。

知识技能是基础,思维习惯与方式及实际的能力则是数学教学的最终目标。

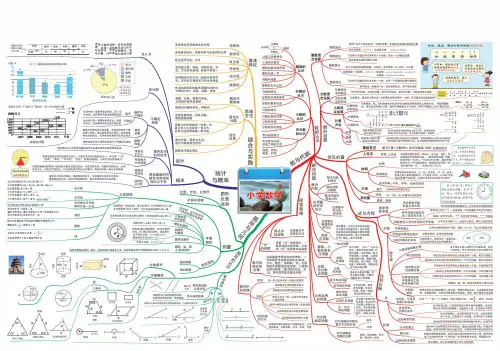

二、思维导图更符合人脑的发展特点思维导图是有效的思维模式,应用于记忆、学习、思考等的思维地图,利于人脑的扩散、思维的展开。

人的大脑分为左脑和右脑两个半球。

通常左脑被称为“语言脑”,它的工作性质是理性的、逻辑的,而右脑被称为“图像脑”,它的工作性质是感性的、直观的。

左脑和右脑的记忆能力是1:100万,然而一般人却只会用左脑记忆。

而思维导图既利用了人的左脑,又利用且锻炼了人的右脑,因此,思维导图更符合人脑的发展特点。

三、数学课堂中的“思维导图”在教师教学用书中,每章前都有本章的总体设计,有本章的知识结构图,它就类似于思维导图的形式。

笔者认为章前的总体设计不仅是让教师了解掌握,也应该让学生了解本章的知识结构体系。

教师引领学生复习好旧知识,再学习新知识,使学生从心理降低了对新知识点的陌生程度,并能对新、旧知识产生联系。

学生对整个相关知识点形成一个完整的知识体系,形成一整套“思维导图”。

思维导图更符合人脑的发展特点,更有利于学生养成良好的思维方式、思维习惯,进而实现培养学生的思维能力和创新能力。

在数学课堂中逐渐培养学生的“思维导图”更符合数学课标中的要求,能够真正实现“人人都能获得良好的数学教育,不同的人在数学上得到不同的发展”的目标。

(作者单位内蒙古自治区乌兰浩特市第七中学)誗编辑马燕萍培养学生的“思维导图”文/韩莹莹摘要:《义务教育数学课程标准(2011年版)》中要求:人人都能获得良好的数学教育,不同的人在数学上得到不同的发展。

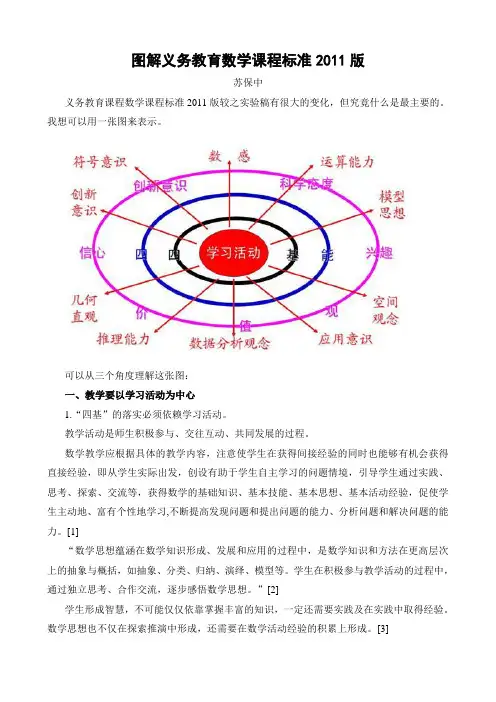

图解义务教育数学课程标准2011版苏保中义务教育课程数学课程标准2011版较之实验稿有很大的变化,但究竟什么是最主要的。

我想可以用一张图来表示。

可以从三个角度理解这张图:一、教学要以学习活动为中心1.“四基”的落实必须依赖学习活动。

教学活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。

数学教学应根据具体的教学内容,注意使学生在获得间接经验的同时也能够有机会获得直接经验,即从学生实际出发,创设有助于学生自主学习的问题情境,引导学生通过实践、思考、探索、交流等,获得数学的基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验,促使学生主动地、富有个性地学习,不断提高发现问题和提出问题的能力、分析问题和解决问题的能力。

[1]“数学思想蕴涵在数学知识形成、发展和应用的过程中,是数学知识和方法在更高层次上的抽象与概括,如抽象、分类、归纳、演绎、模型等。

学生在积极参与教学活动的过程中,通过独立思考、合作交流,逐步感悟数学思想。

”[2]学生形成智慧,不可能仅仅依靠掌握丰富的知识,一定还需要实践及在实践中取得经验。

数学思想也不仅在探索推演中形成,还需要在数学活动经验的积累上形成。

[3]2.数学活动经验本身已成为教学目标。

数学活动经验是基于学习主体的,它带有明显的主体性特征,因此也就具有学习者的个性特征,它属于特定的学习者自己;数学活动经验是学习者在学习的活动过程中所获得的,离开了活动过程这一实践是不会形成有意义的数学活动经验的;数学活动经验反映的是学习者在特定的学习环境中或某一学习阶段对学习对象的一种经验性认识,这种经验性认识更多的时候是内隐的,原生的或直接感受的、非严格理性的,也是可在学习过程中可变的;即使是外部条件看来相同,但是对同一对象,每一个学生仍然可能具有不同的经验。

[4] 数学活动经验包括直接的活动经验,间接的活动经验,设计的活动经验和思考的活动经验。

直接的活动经验是与学生日常生活直接联系的数学活动中所获得的经验,如购买物品、校园设计等。