《鱼我所欲也》词语古今异义

- 格式:pdf

- 大小:198.16 KB

- 文档页数:4

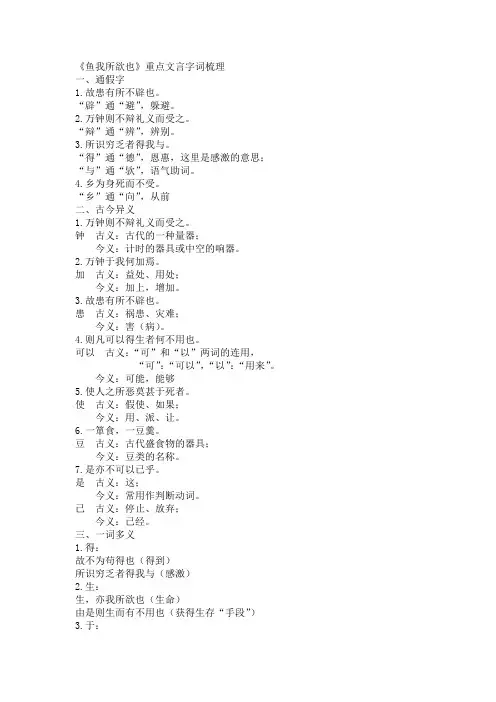

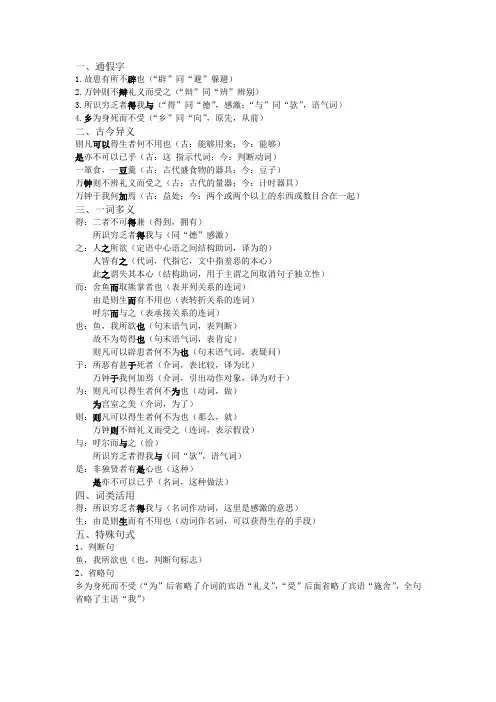

《鱼我所欲也》重点文言字词梳理一、通假字1.故患有所不辟也。

“辟”通“避”,躲避。

2.万钟则不辩礼义而受之。

“辩”通“辨”,辨别。

3.所识穷乏者得我与。

“得”通“德”,恩惠,这里是感激的意思;“与”通“欤”,语气助词。

4.乡为身死而不受。

“乡”通“向”,从前二、古今异义1.万钟则不辩礼义而受之。

钟古义:古代的一种量器;今义:计时的器具或中空的响器。

2.万钟于我何加焉。

加古义:益处、用处;今义:加上,增加。

3.故患有所不辟也。

患古义:祸患、灾难;今义:害(病)。

4.则凡可以得生者何不用也。

可以古义:“可”和“以”两词的连用,“可”:“可以”,“以”:“用来”。

今义:可能,能够5.使人之所恶莫甚于死者。

使古义:假使、如果;今义:用、派、让。

6.一箪食,一豆羹。

豆古义:古代盛食物的器具;今义:豆类的名称。

7.是亦不可以已乎。

是古义:这;今义:常用作判断动词。

已古义:停止、放弃;今义:已经。

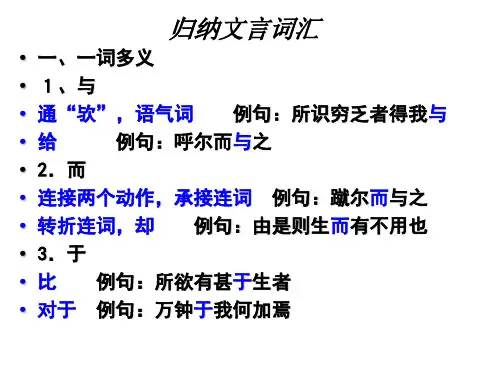

三、一词多义1.得:故不为苟得也(得到)所识穷乏者得我与(感激)2.生:生,亦我所欲也(生命)由是则生而有不用也(获得生存“手段”)3.于:所欲有甚于生者(表比较,比)万钟于我何加焉(表对象,对)4.故:故不为苟得也(所以)是故所欲有甚于生者(缘故)5.而:舍鱼而取熊掌者也(表顺承,不译)由是则生而有不用也(表转折,却)呼尔而与之(表修饰,不译)6.为:今为宫室之美为之(为了;接受)则凡可以辟患何不为也(采用)7.是:非独贤者有是心也(这种)是亦不可以已乎(这种做法)四、词类活用1.所识穷乏者得我与同“德”,恩惠。

名词用作动词,感恩、感激2.由是则生而有不用也动词作名词生:可以获得生存的手段。

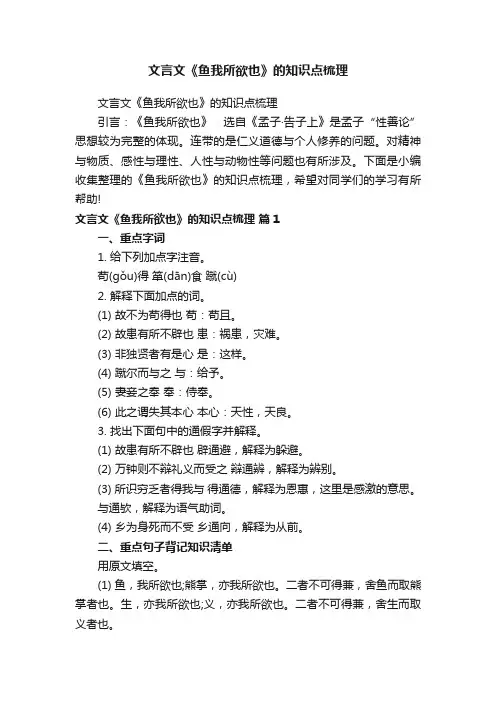

文言文《鱼我所欲也》的知识点梳理文言文《鱼我所欲也》的知识点梳理引言:《鱼我所欲也》选自《孟子·告子上》是孟子“性善论”思想较为完整的体现。

连带的是仁义道德与个人修养的问题。

对精神与物质、感性与理性、人性与动物性等问题也有所涉及。

下面是小编收集整理的《鱼我所欲也》的知识点梳理,希望对同学们的学习有所帮助!文言文《鱼我所欲也》的知识点梳理篇1一、重点字词1. 给下列加点字注音。

苟(gǒu)得箪(dān)食蹴(cù)2. 解释下面加点的词。

(1) 故不为苟得也苟:苟且。

(2) 故患有所不辟也患:祸患,灾难。

(3) 非独贤者有是心是:这样。

(4) 蹴尔而与之与:给予。

(5) 妻妾之奉奉:侍奉。

(6) 此之谓失其本心本心:天性,天良。

3. 找出下面句中的通假字并解释。

(1) 故患有所不辟也辟通避,解释为躲避。

(2) 万钟则不辩礼义而受之辩通辨,解释为辨别。

(3) 所识穷乏者得我与得通德,解释为恩惠,这里是感激的意思。

与通欤,解释为语气助词。

(4) 乡为身死而不受乡通向,解释为从前。

二、重点句子背记知识清单用原文填空。

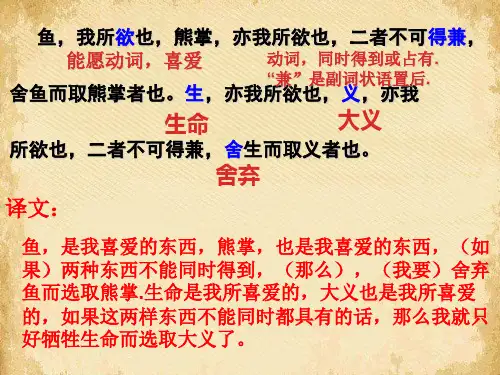

(1) 鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

(2) 万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!(3) 乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

三、古今异义1.可以、古:能够用来、今:能够2.是、古:这指示代词、今:判断动词3.豆、古:古代盛食物的器具、今:豆子4.钟、古:古代的量器、今:计时器具5.加、古:益处、今:两个或两个以上的东西或数目合在一起四、特殊句式1.判断句例句:鱼,我所欲也。

“也”,判断句标志。

译文:鱼,是我所喜爱的东西。

2.省略句例句:乡为身死而不受。

“为”后面省略了介词的宾语“礼义”,“受”后面省略了宾语“施舍”,全句省略了主语“我”。

一、通假字1.故患有所不辟也(“辟”同“避”躲避)2.万钟则不辩礼义而受之(“辩”同“辨”辨别)3.所识穷乏者得我与(“得”同“德”,感激;“与”同“欤”,语气词)4.乡为身死而不受(“乡”同“向”,原先,从前)二、古今异义则凡可以得生者何不用也(古:能够用来;今:能够)是亦不可以已乎(古:这指示代词;今:判断动词)一箪食,一豆羹(古:古代盛食物的器具;今:豆子)万钟则不辨礼义而受之(古:古代的量器;今:计时器具)万钟于我何加焉(古:益处;今:两个或两个以上的东西或数目合在一起)三、一词多义得:二者不可得兼(得到,拥有)所识穷乏者得我与(同“德”感激)之:人之所欲(定语中心语之间结构助词,译为的)人皆有之(代词,代指它,文中指羞恶的本心)此之谓失其本心(结构助词,用于主谓之间取消句子独立性)而:舍鱼而取熊掌者也(表并列关系的连词)由是则生而有不用也(表转折关系的连词)呼尔而与之(表承接关系的连词)也:鱼,我所欲也(句末语气词,表判断)故不为苟得也(句末语气词,表肯定)则凡可以辟患者何不为也(句末语气词,表疑问)于:所恶有甚于死者(介词,表比较,译为比)万钟于我何加焉(介词,引出动作对象,译为对于)为:则凡可以得生者何不为也(动词,做)为宫室之美(介词,为了)则:则凡可以得生者何不为也(那么,就)万钟则不辩礼义而受之(连词,表示假设)与:呼尔而与之(给)所识穷乏者得我与(同“欤”,语气词)是:非独贤者有是心也(这种)是亦不可以已乎(名词,这种做法)四、词类活用得:所识穷乏者得我与(名词作动词,这里是感激的意思)生:由是则生而有不用也(动词作名词,可以获得生存的手段)五、特殊句式1、判断句鱼,我所欲也(也,判断句标志)2、省略句乡为身死而不受(“为”后省略了介词的宾语“礼义”,“受”后面省略了宾语“施舍”,全句省略了主语“我”)。

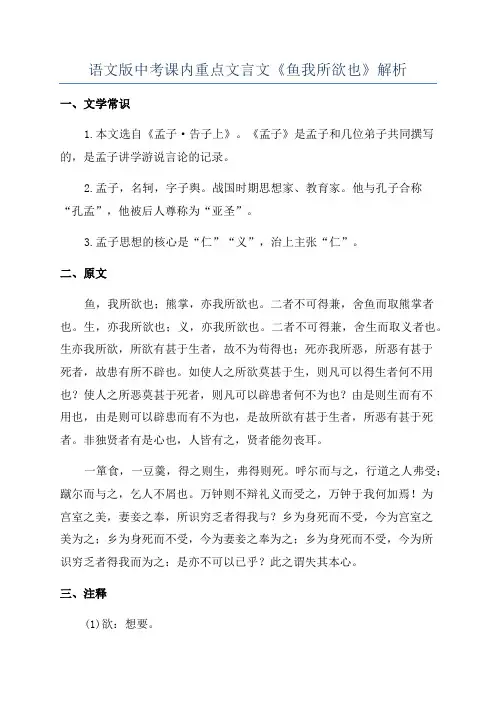

语文版中考课内重点文言文《鱼我所欲也》解析一、文学常识1.本文选自《孟子·告子上》。

《孟子》是孟子和几位弟子共同撰写的,是孟子讲学游说言论的记录。

2.孟子,名轲,字子舆。

战国时期思想家、教育家。

他与孔子合称“孔孟”,他被后人尊称为“亚圣”。

3.孟子思想的核心是“仁”“义”,治上主张“仁”。

二、原文鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也,是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

三、注释(1)欲:想要。

(2)亦:也。

(3)得:获得。

(4)兼:同时。

得兼:同时获得。

(5)而:表并列。

(6)甚:超过。

(7)于:比。

(8)为:做。

(9)苟:苟且。

这里指为了生而不择手段。

(10)患:祸患,灾难。

(11)如使(使):如果,假使。

(12)莫:没有。

(13)由是:由于这个原因。

是:指代上文反问的结果。

(14)生:可以获得生存的手段。

(15)是故:因为这个缘故。

(16)非:不。

(17)独:仅。

(18)贤者:贤德的人。

(19)心:思想。

(20)皆:都。

(21)能:能够。

(22)丧:丧失“所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”的思想境界。

(23)呼尔:盛气凌人喊叫的样子。

(24)与:给。

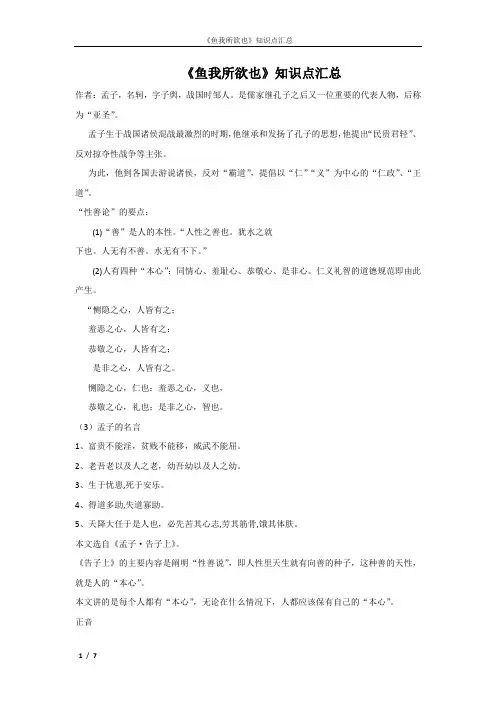

《鱼我所欲也》知识点汇总作者:孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。

是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。

孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他继承和发扬了孔子的思想,他提出“民贵君轻”、反对掠夺性战争等主张。

为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。

“性善论”的要点:(1)“善”是人的本性。

“人性之善也。

犹水之就下也。

人无有不善。

水无有不下。

”(2)人有四种“本心”:同情心、羞耻心、恭敬心、是非心。

仁义礼智的道德规范即由此产生。

“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之:恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。

恻隐之心,仁也:羞恶之心,义也,恭敬之心,礼也;是非之心,智也。

(3)孟子的名言1、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

2、老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

3、生于忧患,死于安乐。

4、得道多助,失道寡助。

5、天降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤。

本文选自《孟子·告子上》。

《告子上》的主要内容是阐明“性善说”,即人性里天生就有向善的种子,这种善的天性,就是人的“本心”。

本文讲的是每个人都有“本心”,无论在什么情况下,人都应该保有自己的“本心”。

正音①不为苟得也(wéi,动词,做,干)②所恶(Wù,动词,厌恶)③箪(dān 古代盛饭用的圆竹器)④羹(gēng 汤)⑤蹴(cù践踏食物的样子)⑥为宫室之美(wèi,介词,为了)1、原文:鱼,我所欲①也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼②,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

①欲——想要得到的。

②得兼——动词,同时得到,“兼”是副词状语置后.译文:鱼,是我想要得到的,熊掌,也是我想要得到的,(如果)两种东西不能同时得到,(那么),(我要)舍弃鱼而选取熊掌.生命是我所想要的东西,大义也是我所想要的东西,如果这两者不能同时都得到,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。

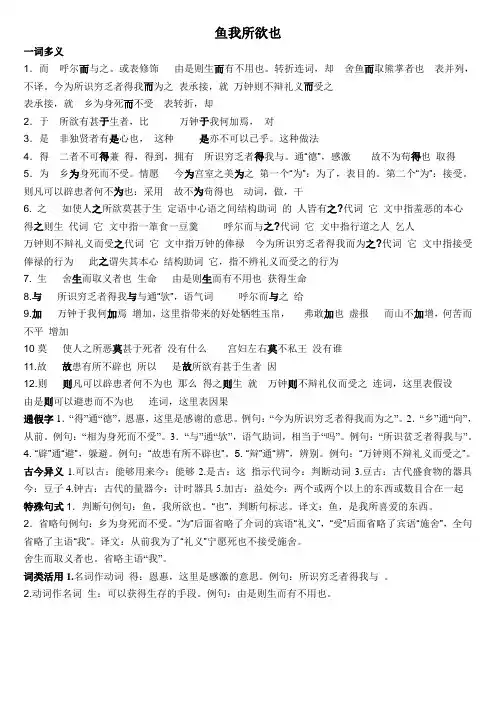

鱼我所欲也一词多义1.而呼尔而与之。

或表修饰由是则生而有不用也。

转折连词,却舍鱼而取熊掌者也表并列,不译。

今为所识穷乏者得我而为之表承接,就万钟则不辩礼义而受之表承接,就乡为身死而不受表转折,却2.于所欲有甚于生者,比万钟于我何加焉,对3.是非独贤者有是心也,这种是亦不可以已乎。

这种做法4.得二者不可得兼得,得到,拥有所识穷乏者得我与。

通“德”,感激故不为苟得也取得5.为乡为身死而不受。

情愿今为宫室之美为之第一个“为”:为了,表目的。

第二个“为”:接受。

则凡可以辟患者何不为也:采用故不为苟得也动词,做,干6. 之如使人之所欲莫甚于生定语中心语之间结构助词的人皆有之?代词它文中指羞恶的本心得之则生代词它文中指一箪食一豆羹呼尔而与之?代词它文中指行道之人乞人万钟则不辩礼义而受之代词它文中指万钟的俸禄今为所识穷乏者得我而为之?代词它文中指接受俸禄的行为此之谓失其本心结构助词它,指不辨礼义而受之的行为7. 生舍生而取义者也生命由是则生而有不用也获得生命8.与所识穷乏者得我与与通“欤”,语气词呼尔而与之给9.加万钟于我何加焉增加,这里指带来的好处牺牲玉帛,弗敢加也虚报而山不加增,何苦而不平增加10莫使人之所恶莫甚于死者没有什么宫妇左右莫不私王没有谁11.故故患有所不辟也所以是故所欲有甚于生者因12.则则凡可以辟患者何不为也那么得之则生就万钟则不辩礼仪而受之连词,这里表假设由是则可以避患而不为也连词,这里表因果通假字1.“得”通“德”,恩惠,这里是感谢的意思。

例句:“今为所识穷乏者得我而为之”。

2.“乡”通“向”,从前。

例句:“相为身死而不受”。

3.“与”通“欤”,语气助词,相当于“吗”。

例句:“所识贫乏者得我与”。

4. “辟”通“避”,躲避。

例句:“故患有所不辟也”。

5. “辩”通“辨”,辨别。

例句:“万钟则不辩礼义而受之”。

古今异义1.可以古:能够用来今:能够2.是古:这指示代词今:判断动词3.豆古:古代盛食物的器具今:豆子4.钟古:古代的量器今:计时器具5.加古:益处今:两个或两个以上的东西或数目合在一起特殊句式1.判断句例句:鱼,我所欲也。

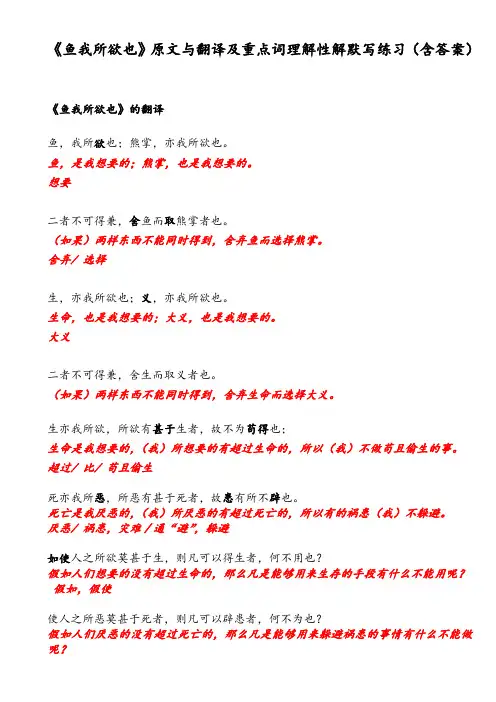

《鱼我所欲也》原文与翻译及重点词理解性解默写练习(含答案)《鱼我所欲也》的翻译鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

鱼,是我想要的;熊掌,也是我想要的。

想要二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

(如果)两样东西不能同时得到,舍弃鱼而选择熊掌。

舍弃/ 选择生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

生命,也是我想要的;大义,也是我想要的。

大义二者不可得兼,舍生而取义者也。

(如果)两样东西不能同时得到,舍弃生命而选择大义。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;生命是我想要的,(我)所想要的有超过生命的,所以(我)不做苟且偷生的事。

超过/ 比/ 苟且偷生死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

死亡是我厌恶的,(我)所厌恶的有超过死亡的,所以有的祸患(我)不躲避。

厌恶/ 祸患,灾难/通“避”,躲避如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者,何不用也?假如人们想要的没有超过生命的,那么凡是能够用来生存的手段有什么不能用呢?假如,假使使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者,何不为也?假如人们厌恶的没有超过死亡的,那么凡是能够用来躲避祸患的事情有什么不能做由是则生而有不用也,由是则可以避患而有不为也。

采取这种手段就能生存但有的人不采用,通过这种方法就能躲避祸患但有的人却不去做。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

因此(人们)所想要的有超过生命的,(人们)所厌恶的有超过死亡的,非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅仅是贤能的人有这样的本性,人人都有,(只不过)贤能的人能够不丢掉罢了。

不丢掉一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

一筐饭,一碗汤,得到就能生存,得不到就会死去。

呼尔而与之,行道之人弗受;没有礼貌地吆喝着给他,过路的人不会接受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

用脚踢着给他,乞讨的人也不屑于接受。

用脚踢/ 因轻视而不肯接受万钟则不辩礼义而受之,(有些人看到)高位厚禄就不分辨是否合乎礼义而接受,指高位厚禄/ 通“辨”,辨别万钟于我何加焉!高位厚禄对于我来说有什么好处!有什么益处为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?为了住宅的华丽,妻妾的侍奉,所认识的贫穷的人感激我吗?侍奉/ 通“德”,感激/ 通“欤”乡为身死而不受,今为宫室之美为之;从前(有些人为了“礼义”)宁愿死也不接受(施舍),现在(有人)为了住宅的华丽而接受了;通“向”,从前乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;从前(有些人为了“礼义”)宁愿死也不接受(施舍),现在(有人)为了妻妾的侍奉而接受了;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:从前(有些人为了“礼义”)宁愿死也不接受(施舍),现在(有人)为了所认识的贫穷的人感激自己而接受了:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

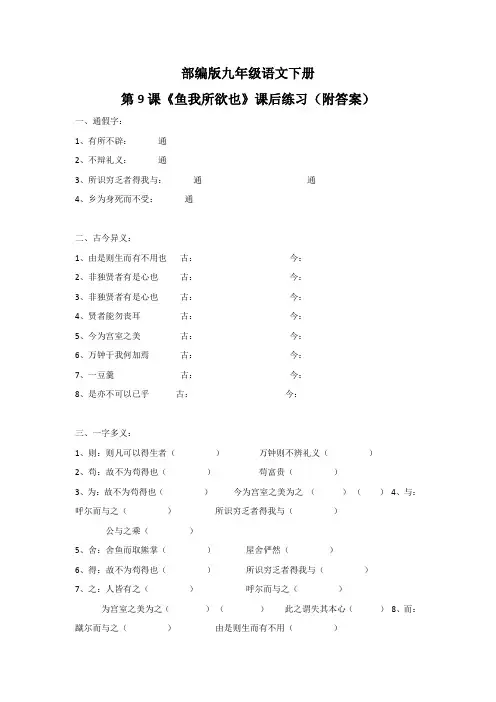

部编版九年级语文下册第9课《鱼我所欲也》课后练习(附答案)一、通假字:1、有所不辟:通2、不辩礼义:通3、所识穷乏者得我与:通通4、乡为身死而不受:通二、古今异义:1、由是则生而有不用也古:今:2、非独贤者有是心也古:今:3、非独贤者有是心也古:今:4、贤者能勿丧耳古:今:5、今为宫室之美古:今:6、万钟于我何加焉古:今:7、一豆羹古:今:8、是亦不可以已乎古:今:三、一字多义:1、则:则凡可以得生者()万钟则不辨礼义()2、苟:故不为苟得也()苟富贵()3、为:故不为苟得也()今为宫室之美为之()()4、与:呼尔而与之()所识穷乏者得我与()公与之乘()5、舍:舍鱼而取熊掌()屋舍俨然()6、得:故不为苟得也()所识穷乏者得我与()7、之:人皆有之()呼尔而与之()为宫室之美为之()()此之谓失其本心()8、而:蹴尔而与之()由是则生而有不用()舍鱼而取熊掌者也()向为身死而不受()呼尔而与之()9、于:所欲有甚于生者()万钟于我何加焉()10、是:非独贤者有是心也()是亦不可以已乎()四、重点字词:1、故不为苟得也()2、故患有所不避也()3、如使人之所欲()4、贤者能勿丧耳()5、蹴尔而与之()6、妻妾之奉()7、是亦不可以已乎()8、失其本心()鱼我所欲也通假字:有所不辟:辟通避躲避2、不辩礼义:辩通辨辨别所识穷乏者得我与:得通德感激与通欤语气助词乡为身死而不受:乡通向从前古今异义:由是则生而有不用也古:有人今:与无相对非独贤者有是心也古:这、这样今:判断动词非独贤者有是心也古:想法今:心脏贤者能勿丧耳古:罢了今:耳朵今为宫室之美古:现在今:今天万钟于我何加焉古:古代的一种量器今:钟表一豆羹古:古代一种盛食物的器具今:豆子是亦不可以已乎古:停止、放弃今:已经一字多义:则:则凡可以得生者(那么)万钟则不辨礼义(但)2、苟:故不为苟得也(苟且)苟富贵(如果)3、为:故不为苟得也(做)今为宫室之美为之(为了)(接受)4、与:呼尔而与之(给)所识穷乏者得我与(通欤,吗)公与之乘(和)舍:舍鱼而取熊掌(舍弃)屋舍俨然(房屋)得:故不为苟得也(得到,获取)所识穷乏者得我与(通德,感激)之:人皆有之(代心,这种想法)呼尔而与之(代他)为宫室之美为之(的)(代它)此之谓失其本心(助词,不译)而:蹴尔而与之(表修饰)由是则生而有不用(表转折)舍鱼而取熊掌者也(表承接)向为身死而不受(表转折)呼尔而与之(表修饰)9、于:所欲有甚于生者(比,比较)万钟于我何加焉(对于)10、是:非独贤者有是心也(这,这种)是亦不可以已乎(这、这种做法)重点字词:故不为苟得也(苟且取得)2、故患有所不避也(祸患,灾难)如使人之所欲(假如,假使)4、贤者能勿丧耳(不丢掉)蹴尔而与之(用脚踢)6、妻妾之奉(侍奉)是亦不可以已乎(停止)8、失其本心(天性)。

《鱼我所欲也》中考复习题精选(附参考答案)一、文言实词1.通假字(1)故患有所不辟.也同,意思为:(2)万钟则不辩.礼义而受之同,意思为:(3)所识穷乏者得.我与.同,意思为:。

同,意思为:(4)乡.为身死而不受同,意思为:2.古今异义(1)非独贤者有是.心也古义:今义:动词,表示答应的词(2)万钟于我何加.焉古义:今义:增加;增长3其他重点实词(1)生,亦我所欲.也欲:(2)故.不为苟得..也故:苟得:(3)死亦我所恶.恶:(4)故患.有所不辟也患:(5)贤者能勿丧.耳丧:(6)蹴.尔而与之蹴:(7)乞人不屑..焉何加:..也不屑:(8)万钟于我何加(9)是亦不可以已.乎已:(10)此之谓失其本心..本心:4.一词多义(1)得①二者不可得.兼②未有求而不得.者也(《送东阳马生序》)(2)奉①为宫室之美,妻妾之奉.②不知口体之奉.不若人也③奉.命于危难之间(《出师表》)二、文言虚词1.之①呼尔而与之.②今为宫室之美为之2.为①今为所识穷乏者得我而为.之②今为.官室之.美为之3.于①是故所欲有甚于.生者②万钟于.我何加焉4.而①由是则生而.有不用也②蹴尔而.与之③万钟则不辩礼义而.受之5.则①则.凡可以得生者何不用也②得之则.生,弗得则死③万钟则.不辩礼义而受之三、翻译句子1.生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

2.则凡可以辟患者何不为也?3.呼尔而与之,行道之人弗受。

4.万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!5.所识穷乏者得我与?6.乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。

四、问题探究1.根据课文的具体内容,说说你对“本心”的理解。

2.本文开头从“鱼”和“熊掌”说起,有什么好处?3你怎样理解“义”?请选取两位我国历史上舍生取义的人物,简单叙述其事迹。

五、理解性默写1在极端情况下,面对“生”和“义”应该如何做出正确的选择,孟子提出了他的主张:;。

,。

2孟子认为人不肯做苟且偷生之事的原因的句子是:,。

鱼我所欲也字词解释2022鱼我所欲也是孟子以他的性善论为依据,对人的生死观进行深入讨论的一篇代表作,主张舍生取义。

下面本店铺为大家带来鱼我所欲也字词解释2022,供大家参考。

❶重点词语解释①二者不可得兼(同时得到)②故不为苟得也(苟且)③故患有所不辟也(祸患,灾难)④如使人之所欲莫甚于生(假如,假使)⑤非独贤者有是心也(这样)⑥贤者能勿丧耳(丢掉)⑦蹴尔而与之(用脚踢;给予)⑧乞人不屑也(因轻视而不肯接受)⑨万钟于我何加焉(有什么益处)⑩妻妾之奉(侍奉)⑪是亦不可以已乎(停止,放弃)⑫此之谓失其本心(天性,天良)❷通假字①故患有所不辟也(“辟”通“避”,躲避)②万钟则不辩礼义而受之(“辩”通“辨”,辨别)③所识穷乏者得我与(“得”通“德”,感激;“与”通“欤”,语气助词)④乡为身死而不受(“乡”通“向”,从前)❸一词多义①为今为宫室之美为之(接受)(今为宫室之美为之(介词,为了))②得所识穷乏者得我与(通“德”,感激)(二者不可得兼(得到,拥有))③之件事)(今为所识穷乏者得我而为之(代词,代这)④而由是则生而有不用也(表转折,却)(呼尔而与之(表修饰,不译))⑤于万钟于我何加焉(介词,引出陈述的对象,对)(所欲有甚于生者(介词,比))⑥与呼尔而与之(给予)(所识穷乏者得我与(通“欤”,语气助词))❹古今异义①一豆羹豆今义:豆类的名称(古义:古代一种木制盛食物的器具)②万钟于我何加焉加今义:增加(古义:指带来好处)③则凡可以得生者何不用也可以今义:能够(古义:“可”和“以”两词连用,可以用来)④使人之所恶莫甚于死者今义:让,派(古义:假使,如果)⑤是亦不可以已乎是今义:判断动词(古义:这)❺词类活用①所识穷乏者得我与(名词作动词,感激)②万钟则不辩礼义而受之(名词作动词,合乎礼义)以上就是本店铺为大家整理的鱼我所欲也字词解释2022,希望对大家有所帮助,想要了解更多语文知识,请多多关注本店铺吧。

(一)文章概述《鱼我所欲也》出自《孟子·告子上》,《鱼我所欲也》是孟子以他的性善论为依据,对人的生死观进行深入讨论的一篇代表作。

强调“正义”比“生命”更重要,主张舍生取义。

孟子性善,自认为“羞恶之心,人皆有之”,人就应该保持善良的本性,加强平时的修养及教育,不做有悖礼仪的事。

孟子对这一思想,认为是中华民族传统道德修养的精华,影响深远的事。

(二)作者简介孟子(约公元前372年—公元前289年),姬姓孟氏,名轲,字号不详(子舆、子居等字表皆出自伪书,或后人杜撰),邹国(今山东邹城)人。

战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,儒家学派的代表人物之一,地位仅次于孔子,与孔子并称“孔孟”。

孟子宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”的思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,被元朝追封为“亚圣”,尊称为“亚圣”。

《孟子》一书,属语录体散文集,是孟子的言论汇编,由孟子的弟子共同编写完成。

(三)三行对译鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

欲:想要、希望。

鱼是我所喜爱的,熊掌也是我所喜爱的。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

得兼:两种东西都得到。

而:表顺承。

如果这两种东西不能同时都得到的话,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

生命是我所喜爱的,道义也是我所喜爱的。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

而:表顺承。

如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取道义了。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;(翻译句子)死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

(翻译句子)甚:超过。

于:比。

为:做。

苟得:苟且取得,这里是“苟且偷生”的意思。

恶:厌恶。

患:祸患、灾难。

辟:通“避”,躲避。

生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有的灾祸我不躲避。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?(翻译句子)如使:假如,假使。

部编版语文九年级《鱼我所欲也》知识点归纳一、文言实词(一)通假字1.故患有所不辟也“辟”通“避”,躲避。

2.乡为身死而不受“乡”通“向”,从前。

3.所识贫乏者得我与“得”通“德”,恩惠,这里是感谢的意思。

4. 所识贫乏者得我与“与”通“欤”,语气助词,相当于“吗”。

5. 万钟则不辩礼义而受之“辩”通“辨”,辨别。

(二)一词多义1.得二者不可得兼得,得到,拥有所识穷乏者得我与。

通“德”,感激故不为苟得也取得2.生舍生而取义者也生命由是则生而有不用也获得生命3.与所识穷乏者得我与与通“欤”,语气词呼尔而与之给4.故故患有所不辟也所以是故所欲有甚于生者因(三)古今异义1.可以古:能够用来今:能够2.是古:这指示代词今:判断动词3.豆古:古代盛食物的器具今:豆子4.钟古:古代的量器今:计时器具5.加古:益处今:两个或两个以上的东西或数目合在一起(四)词类活用1.所识穷乏者得.我与名词作动词恩惠,这里是感激的意思。

2.由是则生.而有不用也动词作名词可以获得生存的手段。

二、虚词的用法1.于所欲有甚于生者,比万钟于我何加焉,对2.为今为宫室之美为之第一个“为”:为了,表目的。

第二个“为”:接受。

则凡可以辟患者何不为也:采用3.则则凡可以辟患者何不为也那么得之则生就万钟则不辩礼仪而受之却4.而蹴尔而与之修饰呼尔而与之修饰舍鱼而取熊掌者也并列由是则生而有不用也转折5.之万钟则不辨礼义而受之之:指示代词,指万钟的俸禄。

妻妾之奉:之:……的。

使人之所恶莫甚于死者之:取消句子独立性,不翻译三、特殊句式1.判断句例句:鱼,我所欲也。

“也”,判断句标志。

译文:鱼,是我所喜爱的东西。

2.省略句例句(1)(我)乡为(礼义)身死而不受(施舍)。

译文:从前我为了“礼义”宁愿死也不接受施舍。

例句(2)(我)舍生而取义者也。

四、课文分析(一)第一段分为三层。

首先,第一层作者采用比喻论证方法先讲一个生活常理,即在鱼和熊掌不可同时得到的情况下,一般要“舍鱼而取熊掌”,以这个常理为喻,引出在生和义无法同时兼顾的情况下应该“舍生而取义”,这也是本文的中心论点。

《鱼我所欲也》课文文言知识梳理1.字音梳理。

一箪(dān)食一豆羹(gēng)蹴(cù)尔乡(xiàng)为(wèi)身死所恶(wù)得我与(yú)今为(wèi)宫室之美为(wéi)之2.重点字解释梳理。

鱼,我所欲也欲:喜爱的,想要的二者不可得兼兼:同时生亦我所欲也生:生命所欲者有甚于生者甚:超过故不为苟得也苟得:苟且偷生故患有所不辟也患:祸患、灾难辟:通“避”,躲避如使人之所欲莫甚于生如使:假使非独贤者有是心也是:这种贤者能勿丧耳勿:不丧:丢掉、丧失呼尔而与之呼:吆喝、呵斥与:给蹴尔而与之蹴:用脚踢乞人不屑也不屑:因轻视而不肯接受万钟则不辩礼仪而受之万钟:高位厚禄辩:通“辨”,辨别万钟于我何加也加:有益为宫室之美,妻妾之奉美:华丽奉:侍奉所识穷乏者得我与得:通“德”,感激与:通“欤”,语气词,吗乡为身死而不受乡:通“向”,从前受:接受是亦不可以已乎是:这种做法已:停止此之谓失其本心本心:天性、天良(羞恶廉耻之心)3.通假字梳理。

故患有所不辟也辟通“避”,躲避万钟则不辩礼义而受之辩通“辨”,辨别所识穷乏者得我与得通“德”,恩惠,句中为“感激”与通“欤”,语气词,吗乡为身死而不受乡通“向”,从前、先前4.一词多义梳理。

而呼尔而与之而,表修饰由是则生而有不用也而,表转折于所欲有甚于生者于:比万钟于我何加焉于:对为乡为身死而不受为:是,动词,读wéi今为宫室之美为之前为,介词,为了后为,动词,做、接受凡可以辟患者何不为也为:动词,做得二者不可得兼得到、获得,动词所识穷乏者得我与得:通“德”,感激,动词5.古今异义梳理。

一豆羹豆古:古代盛东西的器皿今:豆类名称是亦不可以已乎是古:这今:常用作判断动词6.课文理解梳理。

①本文开头提出了“舍生取义”的观点,那么你认为“义”是什么?答:“义”就是羞耻之心,即自己做了坏事要感到羞耻,别人做了坏事要感到厌恶。

中考文言文阅读要点之《鱼我所欲也》中考文言文阅读要点之《鱼我所欲也》一.文章内容鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也,生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也.生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也,死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也.如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也.是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者.非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳.一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死.呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也.万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为官室之美为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者而为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心.译文鱼是我所喜爱的,熊掌也是我所喜爱的,如果这两种东西不能同时都得到的话,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了.生命是我所喜爱的,大义也是我所喜爱的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了.生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有的灾祸我不躲避.如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的坏事,哪一桩不可以干呢?采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用.由此可见,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是〝义〞);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是〝不义〞).不仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丧失罢了.一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死.可是轻蔑地.呵叱着给别人吃,过路的饥民也不肯接受;用脚踢着(或踩过)给别人吃,乞丐也不愿意接受.(可是有的人)见了〝万钟〞的优厚俸禄却不辨是否合乎礼义就接受了.这样,优厚的俸禄对我有什么好处呢?是为了住宅的华丽.大小老婆的侍奉和熟识的穷人感激我吗?先前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)为了住宅的华丽却接受了;先前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)为了大小老婆的侍奉却接受了;先前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)为了熟识的穷人感激自己却接受了.这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫做丧失了人所固有的羞恶廉耻之心.二.文学常识1.本文出自《孟子__8226;告子上》,作者孟子,名轲,字子舆,被后人称为〝亚圣〞,战国时期鲁国人,思想家.教育家,是儒家思想的代表人物.是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,后世常以;孔孟;并称.他生活在兼并战争激烈的战国中期,政治上主张;法先王;.在孔子的;仁;的学说基础上,提出了系统的;仁政;学说,主张行;仁政;以统一天下.我们学过他的文章有《得到多助,失道寡助》《生于忧患,死于安乐》 (附〝四书〞:《孟子》《论语》《大学》《中庸》)2.解题孟子主张〝性善论〞,他认为人生而有侧隐之心.羞恶之心.辞让之心.是非之心.只要不使这些;善心;丧失,就在道德方面具备;仁义礼智;.本文就是从这种理论出发,阐明了义重于生,义重于利和不义可耻的道理.提出;舍生取义;的主张.孟子认为,如果把生命看得比义更重要,就会做出各种不义的事情来.他对比了两种生死观,赞扬了那些重义轻生.舍生取义的人.斥责了那些苟且偷生.见利忘义的人.告诫人们要辨别义和利,不要失去;本心;.三.语音箪(dān) 蹴(cù) 羹(gēng) 死亦我所恶(wù)四.通假字1.乡为身死而不受乡通〝向〞,从前2.故患有所不辟也辟:通〝避〞,躲避3.今为所识穷乏者得我而为之得:通〝德〞,恩惠,这里是〝感激〞的意思4.万钟则不辩礼义而受之辩:通〝辨〞,辨别五.古今异义词六.词类活用七.一词多义1.学习文言文,要掌握一定的虚词.如本文中就出现了一些常见的虚词,它们往往一词多义,一词多用.如(1)之代词他呼尔而与之助词的为宫室之美(2)而表顺接不译蹴尔而与之表转折却由是则生而有不用也(3)于表比较比所欲有甚于生者表对象对万钟于我何加焉(4)为a.今为(为了)b.所识穷乏者得我而为(做)之c.则凡可以辟患者何不为(做.采用)也?d.乡为(肯.情愿)身死而不受,八.重点词语解释1.一豆羹 (古代盛食品的器具)2.此之谓失其本心本心:天性,天良〞3.故患有所不辟也患:祸患,灾难4.一箪食, 箪:竹筐5.一豆羹豆:碗6.蹴尔而与之蹴:用脚践踏7.万钟于我何加焉何加:好处8.所恶有甚于死者恶:厌恶.9.舍生而取义者也义:正义或仁义.10.贤者能勿丧耳贤者:有道德的人.勿丧:不丢掉,不遗失.丧:遗失11.万钟则不辩礼义而受之万钟:万钟的俸禄,形容位高禄厚.钟:古代的一种量器.12.二者不可得兼得兼:能够同时得到.13.故不为苟得也苟得:苟且取得,本文指:〝苟且偷生,意思是只为求利益,不择手段.14.妻妾之奉奉:侍奉.15.呼尔而与之呼尔:没礼貌的吆喝. 与 :给16:所识穷乏者得我与穷乏:贫穷.17.有是心也心:本性九.特殊句式十.朗读节奏十一.理解性默写1.本文的中心论点是:生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也.2.文中能概括全篇大意的句子是:生,亦无所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也.3.体现〝性本善〞思想的句子是:非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳.4.孟子认为能做到舍生取义的人是:所欲有甚于生者,所恶有甚于死者.5.孟子认为失其本心的行为是:万钟则不辩礼义而受之(为宫室之美而受之;为妻妾之奉受之;为所识穷乏者得我而为之).6.在孟子看来,什么情况下,即使遇到祸患也会挺身而出的?_所恶有甚于死者,故患有所不辟也.7.不辩礼仪的接受万钟是为了:为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?8.文中与〝嗟来之食〞的意思相一致的句子是:呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也.9.〝非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳〞中的〝是心〞指:所欲者有甚于生者,所恶者有甚于死者.10.《鱼我所欲也》中出现的成语有:舍生取义.嗟来之食;由此我们可联想到与本文观点相关的孟子曾说过的三句话:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈.十二.重点语句翻译1.所恶有甚于死者,故患有所不避也.(每有一个关键词没落实就扣半分,扣完为止.比如〝恶.患.甚.避〞.)2.万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉?_万钟的俸禄如果不分辨是否合乎礼义就接受它,万钟俸禄对我有什么好处呢?3.是亦不可以已乎?_这样的行为不也应该停止了吗?4.非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧尔._不仅有道德的人有这种本性,而且人人都有,只是有道德的人能不丧失罢了.5.二者不可得兼,舍生而取义者也._如果这两种东西不能同时得到,那么我就舍弃生命而选取正义了.6.乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之._以前宁肯死亡,也不接受,今天却为了我所认识的穷苦人感激自己而接受它.7.如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?_假使人们追求的东西没有比生命更宝贵的,那么一切能够用来逃避祸患的手段,有哪一种不能采用呢?8.呼尔而与之,行道之人弗受._如果没有礼貌的吆喝着给别人食物,即使走路的人也不接受.9.蹴尔而与之,乞人不屑也._用脚踢着(或踩过)给别人吃,乞丐也不愿意接受.十三.课文内容理解整体感知:本文提出在〝生〞和〝义〞不能兼顾的情况下,应该舍生取义的观点,并且进一步指出这是每个人都有的〝本心〞,那些在〝义〞上有亏的人不过是丧失了他们的〝本心〞罢了.本文讲的是每个人都有〝本心〞,无论在什么情况下,人都应该保有自己的〝本心〞.只要〝本心〞在,即使在生死关头,人也能经受住考验;而如果丧失了〝本心〞,人就会做出有损于人格的事来.其实,仅对本文的结构进行一番分析,我们也可以看出,它的主旨是讲每个人都有〝本心〞和保有〝本心〞的重要性.简要分析如下:在第1段里,作者用比喻的方式引出〝舍生取义〞的观点,并分别从正面和反面加以阐明.行文至〝所恶有甚于死者〞,作者对这个观点的论述就结束了.紧接着〝非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳〞,提出了新的命题:人人都有〝是心〞(即本心),只是〝贤者〞能够保有它.第2段就是对这个命题的论说和阐明.作者用一般的人和乞丐都不肯接受〝嗟来之食〞的故事证明人人都有〝本心〞,用〝不辩礼义〞接受〝万钟〞的故事概括失去〝本心〞的人的惯有行为,并对此进行批评和嘲讽.需要注意的是,作者举的失去〝本心〞的事例,并不牵涉生死,而只是富贵与〝义〞之间的矛盾与对立,所以,它和〝舍生取义〞的说法没有什么关系.从课文整体上看,人应该保有〝本心〞是本文论述的中心.〝舍生取义〞的观点和不受嗟来之食的故事讲的都是〝本心〞赋予人的极大力量,属正面论证;〝不辩礼义〞接受〝万钟〞的故事讲的是失去〝本心〞的人的可悲可耻,属反面论证.文章脉络:第一部分:提出〝舍生取义〞的中心论点,并说明〝义的美德是人所固有的〞. 文章第一段分为三层.第一层(从开头到〝舍生而取义者也〞):提出本文的论点.作者先讲一个生活常理,即在鱼和熊掌不可以同时得到的情况下,一般要〝舍鱼而取熊掌〞,以这个生活常理为喻,自然地引出在生和义无法同时兼顾的情况下应该〝舍生而取义〞的结论,这也是本文的主旨.第二层(从〝生,亦我所欲也〞到〝是故所恶有甚于死者〞):对论点进行具体的分析与阐释.第一层中用比喻论证的方法引出论点,虽然很巧妙,但比喻毕竟不是严密的论证,第二层就直接对论点进行较深入的分析与阐释了.作者先从正面来讲:虽然生命是我所喜爱的,但是,因为我所喜爱的东西有比生命更重要的,所以,我不去做苟且偷生的事;虽然死亡是我所厌恶的,但是,我所厌恶的东西还有甚于死亡的,因此即使是死亡之患,我有时也不避开它.这里所说的〝甚于生者〞就是指〝义〞;所说的〝甚于死者〞就是〝不义〞.于是,为了〝义〞,可以〝舍生〞;即使死掉,也不做〝不义〞的事.接着,作者又从反面来申述观点:如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么,凡是可以保全生命的手段,有什么不可以用的呢?如果人们厌恶的东西没有超过死的,那么,凡是可以躲避死亡之患的办法,有什么不可以用的呢?这里隐含的意思是,一旦将爱惜生命和惧怕死亡发展到极端,那么在生命受到考验的时候,人的行为就会失去准则,做出让人不齿的事情来,最终,人的价值和尊严丧失殆尽.因为暗含了这样的意思,因此,〝如使人之所欲莫甚于生,……则凡可以辟患者何不为也?〞这两句话,具有警醒人心的作用.第三层(〝非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳〞),作者进一步指出,其实人人都有向善之心,之所以只有〝贤者〞才能做到〝舍生取义〞,是因为〝贤者〞能够保有〝本心〞而已.第二段运用的是举例论证法.作者以〝一箪食,一豆羹〞为例告诉我们,这看似微不足道的〝一箪食,一豆羹〞,当它关乎生死的时候,也能考验一个人的品德.〝呼尔〞〝蹴尔〞而与之,则〝行道之人〞与〝乞人〞都不屑受之,这就是人没有丧失〝本心〞的表现.又举有的人〝不辩礼义〞地贪求〝万钟〞为例,说明丧失〝本心〞的表现.〝一箪食,一豆羹〞虽然比〝万钟〞少得多,可是〝弗得则死〞,看来更为重要.这里作者又运用了对比论证法,将〝一箪食,一豆羹〞与〝万钟〞作对比.按财富的数量说,〝万钟〞自然是多的.但是,〝万钟〞决定的是〝宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我〞,而〝一箪食,一豆羹〞决定的却是生命,自然要比〝万钟〞更重要.通过这种对比,既让人认识到将〝礼义〞抛到脑后,贪求富贵的行为是多么地不值得,也让人醒悟到〝本心〞的丧失是一个渐变的过程,人应该时时反省自己才行.1.从论证方法的角度看,本文除了〝举例论证〞外,主要运用了对比论证的论证方法,有力地证明了舍生取义(二者不可得兼,舍生而取义者也)这一中心论点.2.〝非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳.〞作者交代这一句的意图是什么?强调人生本来就有羞耻心,这是一种善心,可以帮助人们在〝义〞与〝不义〞之间作出正确的选择.但有的人却因经不起利欲的诱惑,丧失了这种善心,干出见利忘义的事;而那些敢于坚守正义的〝贤者〞,只不过是能够自觉保护和发扬这种固有的善心罢了.3.〝此之谓失其本心.〞该句中的〝此〞是指什么?〝为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我〞而受〝万钟〞.4.文中所指的比生命更可贵的东西是指道义,比死亡更可怕的东西是指丧失道义.5.人的本心是什么?舍生取义6.本文使用了哪些论证方法,试举例._比喻论证.对比论证.举例论证.道理论证.用〝鱼〞和〝熊掌〞作比喻论证对生与死的抉择;用〝一箪食,一豆羹〞和〝万钟〞的事例论证〝义〞重于〝生〞的观点;用〝乡〞与〝今〞对待〝一箪食,一豆羹〞的不同做法进行对比论证;用讲道理来论证为何要〝舍生〞.7文章开端没有直接进入议题,而是先从生活中人们可能遇到的事情写起,这样写的好处是什么?_ 给所要论述的问题增加了通俗性,为下文论议正题作好了铺垫.8.文中多次使用对比这种手法,请举例说明._ 鱼和熊掌对举生与死(义)对举向与今比较等9.写〝鱼〞和〝熊掌〞〝不可得兼时?取〝熊掌〞的用意是什么?_意在说明在生活中经常会遇到需要选择的事,在两者不可兼得的情况下,人们会选取价值更高的东西,用此事情来比喻〞舍生取义〝的道理.10.〝非独贤者有是心也〞中〝是心〞指什么?_文中指在生和义不能兼得的情况下,应该舍生取义.孟子学说中是指侧隐之心.羞恶之心.辞让之心.是非之心等这些善心.(指〝所欲有甚于生者,所恶有甚于死者〞.)11.文章开头写;鱼;和;熊掌;有什么作用?_鱼和熊掌两样东西的价值不同,鱼低贱而熊掌珍贵.二者不能同时得到,必然舍弃鱼而选取熊掌;同理,生命和正义的价值也不同.正义要比生命重要得多,二者不能同时得到的情况下,必须舍弃生命选取正义.这里运用了类比推理,提出了;舍生取义;的中心论点.12.;所欲有甚于生者;;所欲;可以指哪些事情?_这里的;所欲;应指正义的事业,如为人民谋解放,为了四化建设,为了别人的安危等.13.;所恶有甚于死者;;所恶;可以指哪些事情?_这里的;所恶;应指不正义不合法不道德的事情,如叛变革命,贪污受贿,滥用职权,杀人放火等.14. ;故患有所不辟;;患;指什么?_指遭到迫害,遇到生命危险等.15.课文中运用了许多两两相对的句子,它们的句式相同,意思相近或相反,试找出两个这样的句子,说说这样写的好处._(1)生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也.死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也.(2)呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也.第(1)句意思相反,第(2)句意思相近.这些句式使行文流畅,论证严密,语气连贯,气势恢弘.16.〝由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也〞的直接原因是什么?_〝生亦我所欲〞.〝死亦我所恶〞.17.本文中最能概括全篇主旨的句子是那句?_〝鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也.〞18.〝鱼〞与〝熊掌〞在文中分别比喻什么?,文章以鱼与熊掌设喻的目的是什么? _〝鱼〞比喻〝生〞,〝熊掌〞比喻〝义〞.文章以鱼与熊掌设喻,其目的是引出舍生取义的命题,同时暗含〝生〞与〝义〞孰轻孰重的关系.19.〝如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也.使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?〞的深层含义是什么?(2分)_如果一个人,所喜爱的没有超过生命的,所厌恶的没有超过死亡的,那么这样的人就会无所不为,就会成为卑鄙无耻的人.十四.开放性试题1.我国历史上,许多人把文中的观点作为自己做人的准则,作为自己最高道德标准来追求.请根据你所掌握的有关知识,举一个能用本文观点来赞美的例子.(40字内) 3分_文天祥面对元朝高官厚禄的诱惑,不为所动(要求:举例典型,略有分析,只有人名不给分)2.宋末抗元民族英雄文天祥在被元军杀害前曾写下绝笔说:〝孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以至仁.读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧.〞文天祥所说的这些话的意思大概是什么?表明了他怎样的人生观?_文天祥所说话的意思是:孔子说要〝成仁〞,孟子说要〝取义〞,惟有行为完全符合〝义〞的要求,才能达到〝仁〞的境界.我们研读圣人贤士的著作,要从中学习什么东西,从今往后,我没有什么可惭愧的.这表明他舍生取义.视死如归的人生观,用实际行动实践他的〝人生自古谁无死,留取丹心照汗青〞的壮志和节操.3.本文观点广为后人所赞同,请找出本文观点并写出与之一致的两句诗._ 观点:舍生取义诗句:(1)取义成仁今日事,人间遍种自由花(2)人生自古谁无死,留取丹心照汗青4.本文孟子用〝舍生而取义〞来表现他的人生追求(选择)文天祥《过零丁洋》中体现这种追求的诗句是:〝人生自古谁无死,留取丹心照汗青〞.请写出历史上在人生中有正确选择的人._例如:岳飞选择精忠报国,文天祥选择忠义守节,布鲁诺选择坚定信念.5.本文所强调的〝义〞与市场经济下的〝利〞有无矛盾,由此会引发一点什么样的启示,请简要谈谈._ 不矛盾,在市场经济下也要讲诚信.讲道德,不做违法乱纪的事.6.在现实生活中许多人用自己的青春热血和宝贵的生命谱写了一曲曲〝舍生取义〞的正气歌,请概述一个这样的例子._如抗洪英雄李向群为保一方群众生命财产安全誓斗洪魔,以生身殉国.刘胡兰面对敌人的屠刀毫不畏惧,宁死也不出卖党组织,最后英勇牺.朱自清病危之际拒绝吃美国救济粮等.7.列举奉行〝舍生取义〞这一行为准则的事例,并简要概述._如:南宋末年文天祥组织力量坚决抵抗外侵,失败被捕后,面对元朝威逼利诱,竟毫不动摇,视死如归,最终被杀,这种高尚的民族气节和为正义而献身的精神永远值得后人学习.8.本文主要阐述了〝舍生取义〞的道理.作为21世纪的中学生,你怎样理解这个〝义〞字?_能见义勇为.为正义事业而献身.做与国与民与人有益的事等.社会上的哥们义气是与小团体个人私利相关的江湖义气与本文的〝义〞不同.9.作者在文中赞扬的是怎样的人?_舍生取义的人(精神永存),批评的是怎样的人:见利忘义的人(无生命价值) 10.《鱼我所欲也》中,〝所识穷乏者得我与〞一句,从一个侧面反映出了孟子亲民爱民的民本思想,与此同时,在孟子看来,即使是出于用之于民的目的,也不能〝万钟则不辩礼义而受之〞.你认为其中的道理是什么?_因为〝义〞的价值高于〝生〞,所以,即使出于用之于民的目的,也不能放弃〝义〞的前提,用〝不辩礼义〞之财来让人苟且求生,更何况是出于让〝贫乏者〞〝得我〞的个人目的.11.读〝非独贤者有是心也〝一句,列举生活中的〝一个贤者〞并写出他具有怎样的〝心〝?_文天祥,人生自古谁无死,留取丹心照汗青12.结合现实生活,给本文补充两个论据.(2分)_ 论据一:文天祥宁死也不降元,慷慨就义;论据二:闻一多拍案而起,横眉怒对国民党手枪,宁可倒下去,不愿屈服(只要是符合〝舍生取义〞这一观点的古今事例作论据都可.)13.孟子提倡的〝舍生取义〞曾经造就了一大批仁人志士,而现在的学校教育则强调我们中小学生要〝珍爱生命〞,最近教育部新修改的《中学生日常行为规范》就删掉了〝见义勇为,敢于斗争〞的字样,对于这些,你是怎样看待这一问题的?(3分)_我的观点:(只要言之成理,观点鲜明即可.)如:人的生命是宝贵的,我们应当要珍爱这仅有的一次生命,但并不表示我们不见义勇为,不伸张正义,只是我们在见义勇为时,要量力而行,要在与坏人斗勇的同时还要斗智,尽量避免对自己的损害,对生命的威协.14.结合材料思考.相关内容链接:阅读下面一段话,请结合原文谈谈你的看法.(4分)_ 前安徽省副省长王怀忠因贪污巨额财产被枪决;某大学学生马加爵为泄私愤杀死自己同学而遭通缉;某明星参加义演假唱……15.《谈骨气》一文用孟子的〝富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈〞来概括〝骨气〞的含义,这些话也是《鱼我所欲也》中〝舍生取义〞观的具体阐释.请举一例证明这一观点.(课内外均可)(3分)_示例:文天祥,拒绝元人的高官厚禄,宁死不降.(或:〝人生自古谁无死,留取丹心照汗青〞.)闻一多,拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下,也不屈服.朱自清,宁可饿死,也不吃帝国注意的救济粮.16.上文〝行道之人〞和〝乞人〞的做法你是否赞同?请谈谈你的看法.(2分)17.孟子的观点让我们想起了文天祥的那句名言?古人的看法对我们的有什么启发?18.联系实际,简要评说孟子所主张的〝义〞?_提示:孟子所说的〝义〞有其特定的阶级标准,但在中国历史进程中,这一道德范畴经过人们的充实与阐发,已经超过儒家的思想范围,成为整个中华民族的人格.19.你能说说文中的〝舍生取义〞的〝义〞和社会上哥们义气的〝义〞有什么不同吗?_〝舍生取义〞的〝义〞指的是正义.大义,涉及到国家利益,民族气节等;而哥们义气中的〝义〞则是涉及个人利益或某些团体利益,是小义,并不一定代表正义.。

《鱼我所欲也》词语古今异义

【万钟则不辩礼义而受之】

古义:一种量器。

今义:计时的器具或中空的响器。

【非独贤者有是心也】

古义:代词,这种。

今义:判断动词,是。

【导言】

《生于忧患,死于安乐》一文引用史实阐述道理,逐层推论,鲜明地表达了作者的观点:人若要担当大任、国家若要永存必须有“生于忧患,死于安乐”之意识。

我从人的成才问题入手切入论述部分的教学,与学生一道巧弹琵琶、妙释文义,师生共同完成了一次难得的旅行。

【实录】

师:同学们,舜由农民成为君王、傅说由泥水匠成为国相、胶鬲由商人成为良臣、管夷吾由狱官成为国相、孙叔敖由隐士成为令尹、百里奚由俘虏成为大夫,他们从平庸者成长为国之栋梁的历程是艰辛的,没有条件的储备,没有伯乐的发现,他们不可能完成这一转变。

一个人若要担当大任,他必须有怎样的储备呢?他应不应该展现自己的才能?这两个问题,孟子是怎样认识的呢?请大家自读文章第二、三自然段,填写以下表格。

经历磨难储备相应条件所起作用是否显才苦其心志稳重的性情动心忍性,益其所不能;知错就改。

困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

劳其筋骨健康的体魄饿其体肤坚强的韧性空乏其身正确的钱财观行拂乱其所为不屈的斗志。