花脸冯骥才冯骥才的资料

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:4

花脸冯骥才简介:花脸冯骥才,原名冯建华,是中国著名的相声演员,被誉为“相声界的一朵奇葩”。

他以其独特的表演风格和幽默的台风赢得了众多观众的喜爱和赞誉。

在相声界,冯骥才被广大观众尊称为“花脸大王”,在中国文化界享有较高的声誉。

生平冯骥才于1961年出生在中国河南省开封市的一个普通工人家庭。

尽管他在相声领域中赢得了辉煌的成就,但是他的家庭条件并不富裕。

冯骥才从小热爱艺术,他对相声的独特表演方式产生了浓厚的兴趣。

冯骥才在上学期间就展示了他的相声才华。

他经常在学校的庆典和演出中扮演角色,并以其精湛的相声技巧赢得了同学的欢呼和掌声。

毕业后,冯骥才决定追求他的艺术梦想,成为一名职业相声演员。

在进入相声领域之前,冯骥才曾经历过一段困难的时期。

他参加了多次相声比赛,但都没有获得很好的成绩。

尽管如此,冯骥才并没有放弃,他坚持不懈地学习和改进自己的表演技巧。

艺术成就冯骥才的艺术成就可谓举世瞩目。

他以其出色的演技和独特的创作风格,在相声界取得了巨大的成功。

冯骥才主要擅长表演花脸相声,他的表演风格幽默搞笑,具有很大的观赏性。

冯骥才的相声作品中,既有传统的经典作品,也有独具创新的新作品。

他融合了传统与现代的元素,通过对社会现象的幽默演绎,让人们在欢乐中思考和反思。

他的相声作品给观众带来了无尽的欢乐和思考。

冯骥才不仅在国内相声界取得了成功,在国际舞台上也享有盛誉。

他多次参加国际交流演出,给观众们展示了中国相声艺术的魅力。

他用自己的才华和努力,为中国文化事业作出了杰出的贡献。

影响力花脸冯骥才作为中国相声界的代表人物,对后起之秀有着深远的影响。

他的成功证明了优秀的艺术家是可以跨越时代和国界的。

冯骥才激发了许多年轻人学习相声的热情,并培养了一大批新的相声演员。

冯骥才的成功也为中国相声艺术在国际上树立了良好的形象。

相声这一独具中国特色的艺术形式,通过冯骥才的传播和推广,让更多的人了解和喜爱中国文化。

结语花脸冯骥才通过他独特的表演风格和幽默的台风,赢得了广大观众的喜爱和赞誉。

冯骥才《花脸》的主要内容

《花脸》是当代作家、学者冯骥才所著的一篇短篇小说,讲述了年少的"我",喜爱花脸,在新年时买了一张关羽的花脸和一把"青龙偃月刀",回到家人人见人人夸,"我"十分高兴,成了全家过年的小主角。

后来,"我"不小心用大刀打碎了家里一只祖传的花瓶,因为是过年,当时躲过了一劫,但后来还是被爸爸教训了一顿。

从此,我悟到一个祖传的道理:一年之中唯有过年是孩子们的自由日,这几天无论怎么去闹都不会立刻受到惩罚。

这才是孩子们喜欢过年的真正原因。

这篇文章通过对"我"爱花脸,买花脸,戴花脸的过程的叙述和描写,表达了一份童年的欢乐和自豪,同时通过买花脸,戴花脸的细节,表现了"我"对英雄的崇敬,抒发了"我"渴望成为英雄的少年豪情。

表现作者对花脸的情感变化以及童年那些欢乐的回忆。

作者介绍

冯骥才,男,浙江宁波人,祖籍浙江慈溪,1942年出生于天津,当代著名作家、文学家、艺术家,民间艺术工作者,民间文艺家。

曾经担任天津市文联主席、国际笔会中国中心会员、中国当代作家和画家。

— 1 —。

花脸冯骥才冯骥才的资料花脸冯骥才-冯骥才的资料冯骥才个人资料简介冯骥才个人资料简介祖籍浙江宁波,1942年生于天津。

青年时代从师于北京画院画师恵孝同研习宋元绘画,并问道于吴玉如先生,学习古典文学。

曾在天津书画社专事摹古。

文革中饱受磨难,得以深谙社会人生。

文革后登上文坛,为新时期文学重要作家。

后重拾丹青,开创中西兼容、清新精雅、意境隽永的画风,海内外有“现代文人画”之称。

冯骥才兼为文化学者,二十世纪末以来投身文化遗产抢救,影响深远。

现为中国文联副主席,中国民间文艺家协会主席,民进中央副主席,全国政协常委,国务院参事;以及开明画院院长,天津大学冯骥才文学艺术研究院院长、博士生导师。

冯骥才,浙江宁波慈溪县人,生于天津,作家、画家。

早年在天津从事绘画工作,后专职文学创作和民间文化研究。

其大力推动了很多民间文化保护宣传工作。

其创作了大量优秀散文、2016-2017学年最新北师大版语文六年级上册《花脸》资料冯骥才(精品)《花脸》资料冯骥才1942年2月9日出生于天津,他从小就喜爱美术、文学、音乐及各种球类活动。

1960年高中毕业后到天津市书画社从事绘画工作,对民间艺术、地方风俗等产生了浓厚兴趣。

由于丰富的生活经历和个人阅历,上个世纪八十年代担任中国作家协会会员,从事文学创作等活动,并且担任《文学自由谈》杂志和《艺术家》杂志主编。

1995年亲自出任电视剧《宰相刘罗锅》的艺术顾问。

2000年出任天津大学冯骥才文学艺术研究院院长。

2000年5月担任中国小说学会会长,天津市作协主席,北京唐风美术馆名誉顾问。

2001年,冯骥才戴上了中国民间文艺家协会主席这顶“乌纱帽”。

xx。

冯骥才花脸详略总结引言冯骥才,中国著名导演、编剧,被誉为中国第一代喜剧大师。

他创作的多部作品中,以花脸戏为特色的《我爱我家》系列,广受观众喜爱。

本文将从冯骥才的花脸艺术入手,详略总结冯骥才花脸的特点和魅力。

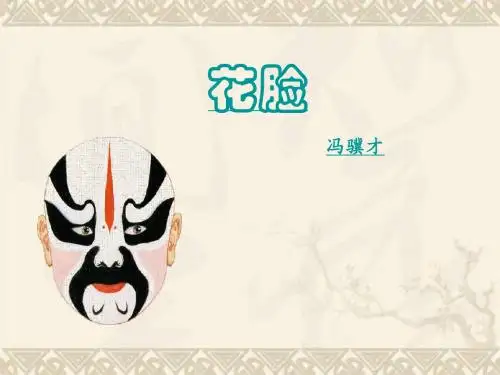

一、冯骥才花脸的起源和发展花脸是中国戏曲的一种表演形式,它通过特殊的绘制在脸上的彩绘,突出角色的性格特点,并强化表演效果。

冯骥才在中国电视剧《我爱我家》中充分运用了花脸戏的元素,成为该剧的一大亮点。

冯骥才花脸的起源可以追溯到中国传统戏曲文化,尤其是京剧。

京剧中有四大名旦,其中之一便是擅长花脸表演的名旦荀慧生。

冯骥才在学习戏曲表演时深受他的影响,进而将花脸元素融入到自己的作品中。

随着时间的推移,冯骥才的花脸表演逐渐发展成熟。

他不断探索花脸的表现手法,通过不同的彩绘形式和技巧,营造出各具特色的角色形象。

他的花脸艺术也因此成为他作品中的一个重要特点。

二、冯骥才花脸的特点和魅力1. 色彩鲜艳、形象夸张冯骥才的花脸作品中,色彩鲜艳、形象夸张是其独特之处。

他善于用明亮的色彩和夸张的特征勾勒出角色的性格特点,使得观众能够一眼辨认出不同角色。

这些花脸形象既具有戏剧性的张力,又让人忍俊不禁。

2. 笑点频出,幽默搞笑冯骥才的花脸作品充满了笑点,他擅长通过面部表情和肢体动作,传达出幽默搞笑的效果。

一句简单的台词搭配上精彩的花脸表演,就能让观众忍俊不禁。

他的作品中融入了丰富的喜剧元素,呈现出轻松愉快的氛围。

3. 喜剧与人生的融合冯骥才的花脸作品不仅仅是为了逗乐观众,更深层次地反映了现实生活中的困境和挣扎。

他善于将喜剧元素与悲剧元素融合,通过幽默搞笑的方式来表达对人生的思考和关注。

这种与人生的融合使得他的作品更富有触动人心的力量。

三、冯骥才花脸的影响冯骥才的花脸作品不仅在国内取得了巨大的成功,也在海外有着一定的影响力。

他的作品一度成为中国喜剧的代表,为中国电视剧喜剧片的发展开拓了新的道路。

冯骥才的花脸艺术也启发了一批年轻的导演和演员。

《花脸》课文《花脸》是六年级语文第一学期第二单元“同龄人的故事”中的一篇课文。

它是作家冯骥才的一篇叙述性散文。

全文共7个自然段,文字浅显,但内涵深刻。

作者回忆了儿时的经历,用孩子的视角描写花脸,写出了少年对花脸的喜爱,对英雄的那种朴素的、自发的崇拜。

课文原文:花脸是小学语文中的一篇课文,以下是小编收集的相关信息,仅供大家阅读参考!做孩子的时候,盼过年的心情比大人迫切,吃穿玩乐花样都多,还可以把亲友塞到手心里的一小包压岁钱都积攒起来,做个小富翁。

但对于孩子们来说,过年的魅力还有更深一层的缘故,便是我要写在这几张纸上的。

每逢年至,小闺女们闹着戴绒花、穿红袄、嘴巴涂上浓浓的胭脂团儿;男孩子们的兴趣都在鞭炮上,我则不然,最喜欢的是买个花脸戴。

这是种纸浆轧制成的面具,用掺胶的彩粉画上唱戏的那些有名有姓、威风十足的大花脸。

后边拴根橡皮条,往头上一套,自己俨然就变成那员虎将了。

这花脸是依脸形轧的,眼睛处挖两个孔,可以从里边往外看。

但鼻子和嘴的地方不通气儿,一戴上,好闷,还有股臭胶和纸浆的味儿;说出话来,声音变得低粗,却有大将威武不凡的气概,神气得很。

一年年根,舅舅带我去娘娘宫前年货集市上买花脸。

过年时人都分外有劲,挤在人群里好费力,终于,我从挂满在一条横竿上的花花绿绿几十种花脸中,惊喜地发现了一个。

这花脸好大,好特别!通面赤红,一双墨眉,眼角雄俊地吊起,头上边突起一块绿包头,长巾贴脸垂下,脸下边是用马尾做的很长的胡须。

这花脸与那些愣头愣脑、傻头傻脑、神头鬼脸的都不一样。

虽然毫不凶恶,却有股子凛然不可侵犯的庄重之气,咄咄逼人。

叫我看得直缩脖子,要是把它戴在脸上,管叫别人也吓得缩脖子。

我竟不敢用手指它,只是朝它扬下巴,说:“我要那个大红脸!”卖花脸的小罗锅儿,举竿儿挑下这花脸给我,龇着黄牙笑嘻嘻说:“还是这小少爷有眼力,要做关老爷!关老爷还得拿把青龙偃月刀呢!我给您挑把顶精神的!”说着从戳在地上的一捆刀枪里,抽出一柄最漂亮的大刀给我。

冯骥才《花脸》的主要内容冯骥才写的《花脸》主要内容是:一个失败的青年作家在煤矿打工时遇到了一个满口“老子”的女人,那女人说“天上不会掉馅饼,但掉陷阱的事常有。

”青年与她发生了关系,结果怀孕了,孩子却不是他的,于是,在生活的折磨下,青年开始寻找真正属于自己的位置,最终走出黑暗。

这篇文章深刻地描绘了几个下层社会小人物形象。

老烟鬼形象代表着过去的没落和虚弱。

他靠出卖体力换得钱财,无异于慢性自杀,对当今社会没有任何贡献,甚至还在害人;三炮代表着中国几千年封建传统的腐朽思想,从他身上我们看到了中国封建社会遗留下来的丑陋的东西,即使时至今日仍然顽强地存在着;小孩代表着一种新生的社会势力,充满朝气,带着一股清新之风,用他们健康的思想、乐观的精神鼓舞着周围的每一个人;保姆的形象显示着社会的黑暗和世态炎凉,同时也展现了小人物渴望被尊重的良好愿望。

当然,小说对主人公有着多方面的刻画。

有成功的一面,也有令人痛心疾首的一面。

这也许就是作者通过塑造这个形象想要表达的思想。

这篇文章通过讲述青年作家金小曼在煤矿打工时的遭遇,深刻地揭露了现实生活中的伪善。

表现了当时中国社会某些阴暗的一面。

反映了知识分子生活环境和道德水平的进步和提高,但同时也暴露出一些不合理的制度给普通百姓所带来的苦难和伤害。

在第三章中,作者写金小曼带领矿工堵截逼婚,取得胜利。

其间作者描写了不同的两类人:看客和演员。

其中的三个老汉和四个警察的形象可以反映当时人们法律意识的淡薄和由此引发的矛盾冲突。

另外值得注意的是,《花脸》这篇小说采用了戏剧式的结构,并且掺杂了多处梦幻情景和幻觉。

《花脸》采用了书信的格式,书信又称“尺牍”、“信札”,也是古人学习交流的一种方式。

它兼有文学和史料双重价值。

书信体小说将文学和历史巧妙地融合在一起,既描写了历史,又描写了现实;既刻画了具体的人物,又反映了人物的内心世界。

这种特殊的艺术形式加强了小说的文化内涵,也是作品具有文学性的原因。

冯骥才

冯骥才,浙江宁波人,中国当代著名作家和画家。

一九四二年生于天津。

“文革”期间他饱受磨难,做过工人、业务推销员、教师等,是“文革”后崛起的“伤痕文学运动”代表作家,一九八五年后以“文化反思小说”对文坛产生深远影响。

他已出版各种作品集近百种,其中《啊》、《雕花烟斗》、《高女人和她的矮丈夫》、《神鞭》、《三寸金莲》、《珍珠鸟》、《俗世奇人》等均获全国文学奖,《感谢生活》获法国“女巫奖”和“青年读物奖”,并获瑞士“蓝眼镜蛇奖”。

由他的作品《炮打双灯》改编的同名电影获“夏威夷电影节”和“西班牙电影节”奖,作品被译成英、法、德、意、日、俄、荷、西等十余种文字,在海外出版各种译本四十种。

冯骥才现任中国文学艺术界联合会副主席,中国小说学会学长,中国民间文艺家协会主席,天津大学冯骥才文学艺术研究院院长,并任国际民间艺术组织()副主席,中国民主促进会中央副主席,全国政协常委等职。

像医生一样,在抢救民间文化正午的阳光下,天津大学校园内,树木葱茏。

宁静的冯骥才文学艺术研究院,坐落在一栋高大的深灰色建筑楼里。

推开三楼他办公室虚掩着的门,高大魁伟的冯骥才站起身来:宽宽的额头,浓眉大眼,鬓角虽已发白,但目光炯炯有神。

谈话间,声音平缓,透着知识分子的儒雅。

像医生一样,在抢救民间文化2003年,由冯骥才倡议推动的中国民间文化遗产抢救工程,令这位作家再一次引起社会的关注。

尽管1000多项中国第一批非物质文化遗产名录申报已经完成,但作为非物质文化遗产国家名录专家委员会主任,冯骥才还是忧心忡忡:在他看来,抢救的速度还是远远赶不上消失的速度。

“如果文化消失了,民族也就没了”。

两年多来,冯骥才跑遍了全国26个省、自治区、市,边指导志愿者进行田野普查,边进行民间文化抢救。

在他眼里,民间文化有着无尽的魅力甚至充满着灵气。

南乡三十六村、内丘神马、拜灯山、打树花、仁慈堂、屋顶秘藏古画版等等,这些散落民间的文化艺术携带着历史的、文化的气息,凝聚着先人的智慧。

河北的武强、天津的杨柳青、河南的朱仙镇等都是年画产地。

“以前一张年画卖一两块、两三块钱,现在一些艺人的画已卖到几百元钱一张了。

还建起了博物馆,出版了整套的书”,冯骥才欣慰地说。

“古村落是中华文化的箱底儿。

”冯骥才说,中国目前有2800多个县,19000多个镇,有几十万个村庄。

相对地说,特色比较鲜明、保留比较完好、历史的记忆比较深厚、民俗和民间文化遗产比较丰富的村落至少有几千个。

由于年轻人到城里打工,很多古村落人去楼空。

加之开发商对古镇、乡村的不合理开发,“古村落内在的、沉甸甸的历史文化积淀在被抽空。

”为了摸清古村落的“家底”。

冯骥才跑遍了山东、山西、江西、安徽等7省的几十个村庄。

他直接和镇长、村长“谈判”,在一系列的乡村文化论坛和研讨会上发表看法。

“我准备写一篇关于古村落的现状和出路的文章。

明年5月份,在江南的嘉兴召开全国古村落高峰论坛,请全国古村落负责人到那里去研讨。

《花脸》冯骥才读后感一、小说的背景与主要人物《花脸》是冯骥才创作的一部小说,故事背景设定在上世纪五六十年代的中国农村。

小说主要围绕着一个叫李铁根的瞎子和他的朋友们展开,描绘了他们在贫困、艰苦的环境中的生活和奋斗。

二、对小说角色的理解与感受1. 李铁根:坚强的内心和顽强的生存意志李铁根是一个瞎子,但他并没有被自己的残疾击倒。

相反,他充满了坚强的内心和顽强的生存意志。

他通过自学盲文,克服了无法读书的困境,成为了一个有着丰富知识的读书人。

他对生活充满热爱,他通过种地和养牛,努力养活自己和家人。

他的顽强和乐观给了我很大的启示,无论遇到什么困难,都应该坚持下去,寻找解决办法。

2. 其他角色:自强不息和友情的力量除了李铁根,小说中还有一些其他的角色,他们也展现出了自强不息和友情的力量。

比如李铁根的朋友阿良,他在妻子去世后,毅然放弃了工作,照顾年幼的儿子,并通过刻苦努力,实现了自己的理想。

还有小飞,他在年幼的时候失去了双腿,但他并没有放弃,通过自学编程,成为了一名优秀的程序员。

这些人物的坚持和努力让我深受鼓舞,他们证明了只要有信念和努力,就能够创造奇迹。

三、小说对社会问题的思考与反思《花脸》虽然是一部小说,但它也透露出了一些社会问题,并给人们一些思考的空间。

小说中的农村贫困、残疾人的生存状况、教育问题等都是现实社会中存在的难题。

通过这些故事,冯骥才让我们看到了这些问题的存在,并唤起了对这些问题的关注和思考。

四、小说带来的启示和感悟通过读完《花脸》,我深受启发,悟出了一些道理。

首先,我们要学会坚持和自强不息,面对困难要勇敢地去面对,找到解决办法。

其次,友情和互助是我们生活中宝贵的财富,我们应该学会帮助他人,与他人携手共进。

最后,我们要关注和思考社会问题,并积极参与到解决问题的行动中去。

五、总结《花脸》是一部让人产生共鸣和思考的小说。

通过描绘李铁根和他的朋友们的故事,冯骥才向我们展示了坚持和自强的力量,以及友情和互助的重要性。

花脸冯骥才-冯骥才的资料

冯骥才个人资料简介

冯骥才个人资料简介

祖籍浙江宁波,1942年生于天津。

青年时代从师于北京画院画师恵孝同研习宋元绘画,并问道于吴玉如

先生,学习古典文学。

曾在天津书画社专事摹古。

文革中饱受磨难,得以深谙社会人生。

文革后登上文坛,为新时期文学重要作家。

后重拾丹青,开创中西兼容、清新精雅、意境隽永的画风,海内外有“现代文人画”之称。

冯骥才兼为文化学者,二十世纪末以来投身文化遗产抢救,影响深远。

现为中国文联副主席,中国民间文艺家协会主席,民进中央副主席,全国政协常委,国务院参事;以及开明画院院长,天津大学冯骥才文学艺术研究院院长、博士生导师。

冯骥才,浙江宁波慈溪县人,生于天津,作家、画家。

早年在天津从事绘

画工作,后专职文学创作和民间文化研究。

其大力推动了很多民间文化保护宣传工作。

其创作了大量优秀散文、2016-2017学年最新北师大版语文六年级上册《花脸》资料冯骥才(精品)

《花脸》资料

冯骥才

1942年2月9日出生于天津,他从小就喜爱美术、文学、音乐及各种球类活动。

1960年高中毕业后到天津市书画社从事绘画工作,对民间艺术、地方风俗等产生了浓厚兴趣。

由于丰富的生活经历和个人阅历,上个世纪八十年代担任中国作家协会会员,从事文学创作等活动,并且担任《文学自由谈》杂志和《艺术家》杂志主编。

1995年亲自出任电视剧《宰相刘罗锅》的艺术顾问。

2000年出任天津大学冯骥才文学艺术研究院院长。

2000年5月担任中国小说学会会长,天津市作协主席,北京唐风美术馆名誉顾问。

2001年,冯骥才戴上了中国民间文艺家协会主席这顶“乌纱

帽”。

xx年开始,大冯发起了中国民间文化遗产抢救工程的普查工作,他和他的志愿者们的努力已有了成果,一大批抢救出来的图文资料已经出版,还有更多的音像资料也正在整理,无论对国家对民族,这都将是一笔宝贵的财富。

xx年冯骥才成立了”冯骥才民间文化基金会”。

”冯骥才民间文化基金会”是由“中国民间文化遗产”抢救工程的倡导者和领导者冯骥才发起并创立的非公募基金会,也是国务院颁布实施新的《基金会管理条例》之后成立的第一家以当代文化名人命名的公益性民间机构。

基金会旨在通过“民间自救”的方式,唤起公众的文化意识和文化责任,汇聚民间的仁人志士,调动社会各界各种力量,抢救和保护岌岌可危的民间文化遗存和民间文化传人,弘扬与发展中华文化。

xx年四川音乐学院绵阳艺术学院荣誉院长,央视《感动中国》推选委员。

xx年担任国际民间艺术组织(IOV)副主席,中国民主促进会中央主席,2016

年1月16日被国务院聘为参事。

2016年冯骥才建立了中国第一个非物质文化遗产保护数据中心,存录了中国民间文化遗产抢救工程田野普查中所获得的数百万字的文字资料、几十万张图片资料、几千小时的录音资料和上千小时的影像资料。

冯骥才致力于城市保护和民间文化遗产抢救上,完成从文艺家向这样的“社会活动家”的角色转换。

冯骥才负责的一项重要工作是抢救中国民间文化遗产,要对包括汉族在内56个民族所遗存的所有的民间文化,大到古村落小到荷包,包括民俗和民间文学,做一个地毯式的考察,而且一次性地做10年。

2016年担任中国文学艺术界联合会执行副主席,中国生态书画院顾问。

2016年3月当选中国人民政治协商会议第十二届全国委员会常务委员会委员。

2016年7月12日任2016年春晚艺术顾问。