英国史学家爱德华·吉本

- 格式:docx

- 大小:8.91 KB

- 文档页数:2

罗马帝国衰亡史读后感《罗马帝国衰亡史》是英国历史学家爱德华·吉本的一部巨著被认为是第一部现代历史著作。

以下是小编整理的罗马帝国衰亡史读后感,欢迎阅读。

罗马帝国衰亡史读后感1 读完了这本吉本的巨作,不由得想到了许多事。

罗马共和国转变为帝国的开始恐怕是从三大头会议开始的,帝国的瓜分与内战在共和后期不断出现,这使得共和的代表长老院地位不断下降,要不是因为帝国的第一位皇帝奥古斯都的怜悯,恐怕帝国长老们都不存在了。

但是帝权却有了一个更大的挑战——警卫军,警卫军拥有比议员更可怕的东西,武器。

而共和更使禅让制深入人心,前期没有一个皇帝能连续传给子孙两代。

最遗憾的是,罗马的军队对暴君并不反感,因为暴君能给他们更多的财富,如卡拉卡拉,而贤明的皇帝会减少军队福利,只是他们的寿命大大缩短,如塞维鲁的孙子,于是,弑君已成为了罗马的风俗,我随机抽取了二十位皇帝,十二位非自然死亡,概率高达六成。

这些矛盾固然是很重要,但蛮族的入侵更重要,帝国就因此而灭亡。

使人感到帝国灭在一群蛮族当中是文明无法继续的遗憾。

但回观历史,为什么帝国会衰败?并不是因为军队的无能,而是因为帝国的命运掌握在一个人手中,如此大的财富在一个人手中,无论如何都会使人引发贪欲,这种贪欲无论是谁都无法阻拦,知道这个人生命的逝去。

无论如何,历史已经过去,而当今人们的反思才显得更为重要。

罗马帝国衰亡史读后感2 著名拜占庭历史学家J. B. Bury曾经指出,“如果硬要说有谁要对东部帝国的分崩离析负责的话,那么就只有伟大的查士丁尼了。

”的确,爱德华吉本的后半生都在“怀千年往事,发思古幽情”。

他将罗马一千二百多年的历史进程划分成了三个阶段:一是罗马帝国从图拉真至安东尼家族在位的鼎盛时期逐步走向衰落,西半部最终为蛮族所倾覆;二是从查士丁尼复兴东罗马帝国到查理大帝兴起,建立起第二个,亦即日耳曼人的西部帝国;三是达六个世纪之久从西部帝国的重建到君士坦丁堡的没落,以及十字军的军史及其对希腊帝国的蹂躏。

名人对鲁滨逊漂流记的评价鲁滨逊漂流记是英国作家丹尼尔·笛福于1719年所创作的小说,被誉为是世界上最有影响力的冒险小说之一。

几个世纪以来,许多著名人士都对这部作品加以评价,他们的评语与读后感均深受广大读者喜爱。

以下是一些名人对鲁滨逊漂流记的评价。

1. 爱德华·吉本爱德华·吉本(Edward Gibbon)是一位著名的历史学家和作家,他被称为是近代西方文化史上最伟大的历史学家之一。

在他的著作《罗马帝国衰亡史》中,吉本曾评价鲁滨逊漂流记说:“这是一部精彩的小说,它在人类文学史上有着举足轻重的地位。

”2. 乔治·奥威尔乔治·奥威尔(George Orwell)是20世纪最著名的英国作家之一,他的著作《1984》和《动物农场》被誉为是现代政治小说的经典之作。

在他的一篇文章中,奥威尔曾经评价鲁滨逊漂流记说:“这是一部经典的小说,它展示了人类永恒的主题,包括冒险、自立、信仰和孤独。

”3. 德里达德里达(Jacques Derrida)是20世纪的一位法国哲学家,他被誉为是当代哲学史上最具有影响力的人物之一。

在他的著作《与程派的对话》中,德里达曾评价鲁滨逊漂流记说:“这是一部具有现代性的小说,其精神内涵与我们今天的文化和人性特点有着密切的关联。

”4. 约翰·莫顿约翰·莫顿(John Morton)是一位英国学者和作家,他以历史小说、冒险小说和幽默小说著称。

莫顿在他的一本著作中曾评价鲁滨逊漂流记说:“这是一部充满智慧和勇气的小说,它告诉我们,只要我们有勇气和智慧,我们就能够克服各种艰难险阻。

”5. 杰克·伦敦杰克·伦敦(Jack London)是一位美国作家,他以写作狼狗故事和其他冒险小说而闻名。

在他的一篇文章中,伦敦评价鲁滨逊漂流记说:“这是一部数百年来最伟大的冒险小说之一,其中富有智慧和哲理,同时也是一个真正的心灵益处。

外国史学史讲义之七吉本及其《罗马帝国衰亡史》Edward Gibbon, History of the Decline and Fall of the Roman Empire一、吉本的生平与《衰亡史》的写作爱德华·吉本是十八世纪英国最杰出的启蒙历史家。

他1737年出生于英国伦敦附近的普特奈(一译“帕特尼”)镇的一个资产阶级家庭,从小体弱多病,但酷爱学习,博览群书,尤其喜好古希腊罗马的历史。

他七岁开始学习拉丁文,入大学前,希腊语、拉丁语都有了很好的基础。

十五岁入牛津大学莫德林学院。

在此期间,他加入天主教。

他的父亲对此不满,命他去瑞士的洛桑,就学于一个加尔文教的牧师。

一年后,他改信加尔文教,掌握了法语,阅读了大量的法国启蒙时代的著作,还拜访过当时已经很有名气的伏尔泰。

在洛桑,他经历了人生第一次的感情挫折。

他在此地邂逅相遇上了一位名叫苏珊·居肖尔的小姐。

吉本一下子就被他的才貌双全、谈吐文雅所吸引。

两人谈得很投机,吉本陶醉在幸福的幻梦中。

可是,当他回到英国后,者这桩婚姻却遭到父亲的极力反对。

经过一番痛苦的思想斗争,吉本服从了父亲。

他在自传中写道:作为恋爱者,我叹息;作为儿子,我服从。

因为没有他的同意,我将身无分文,孤立无助。

(With his consent, I was destitute and helpless. I sighed as a lover, I obeyed as a son)但吉本很快就摆脱了爱情的创伤,从失意中振作起来,投入了他的写作事业。

1761年,他用法文发表《论文学研究》一书,受到欧洲大陆读者的好评。

1763年后,他漫游欧洲大地,在巴黎结识了百科全书派的哲学家,受到他们无神论批判哲学的影响。

1764年,他遍游意大利各大城市,凭吊罗马帝国首都的遗迹,并由此产生了写作罗马帝国衰亡史的念头。

他在自传中描述了自己这一念头产生的情景。

他说:“1764年10月15日,在罗马。

爱德华吉本史学书写特点

爱德华吉本(Edward Gibbon)是18世纪英国著名的历史学家,他最著名的作品是《罗马帝国衰亡史》(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire)。

爱德华吉本的史学书

写特点可以从多个角度来分析。

首先,吉本的史学作品以其宏大的视野和深刻的洞察力而闻名。

他致力于对罗马帝国从繁荣到衰落的全面历史进行深入研究,并以

批判性的眼光审视了罗马帝国的政治、军事、宗教和文化方面的发展。

他的作品不仅涵盖了广阔的历史时期,而且对历史事件和人物

进行了深入的分析和评价。

其次,吉本的史学作品以其优美的文笔和清晰的逻辑而著称。

他的文字流畅优美,句式优雅,表达精准,逻辑严谨,使得他的作

品不仅令人信服,而且读起来非常愉悦。

他善于运用修辞手法,生

动地描绘历史事件和人物,使得读者能够深入了解历史背后的故事。

此外,吉本的史学作品以其对史料的深入研究和批判性的态度

而著称。

他不仅广泛搜集史料,而且对史料进行了深入的分析和评价,力图还原历史真相。

他对史料的使用非常谨慎,避免了片面或

主观的解读,使得他的史学作品具有很高的权威性和可信度。

总的来说,爱德华吉本的史学书写特点体现在他宏大的视野、优美的文笔、深入的研究和批判性的态度上。

他的作品不仅对历史事件进行了全面深入的分析,而且以其优美的文字和严谨的态度使得他成为史学界的经典代表之一。

《罗马帝国衰亡史》《罗马帝国衰亡史》由爱德华·吉本写作,前后耗时20年,其雄视群侪的才情亦为之罄尽。

书稿全部著竣后仅3年多,这位英国最伟大的历史学家即离弃人世,著述《罗马帝国衰亡史》即成吉本履约终生的天命。

《罗马帝国衰亡史》以堂皇宏阔的篇幅,叙述了罗马帝国从公元2世纪安东尼时代的赫赫盛极,到1453年君士坦丁堡陷落时刻黯然谢幕的1300多年的历史风貌。

作者在近400万的洋洋文字中,既发怀古之幽思,悲怆叹惋千年帝国的无奈衰颓乃至烟灭;又阐思辩之深彻,诠释剖析盛衰兴替的永恒历史命题。

中文书名:《罗马帝国衰亡史》英文名称:The History of The Decline and Fallofthe Roman Empire作者:(英)爱德华·吉本《罗马帝国衰亡史》是英国历史学家爱德华·吉本(EdwardGibbon,1737-1794)的一部巨著,被认为是第一部“现代”历史著作,共有六卷,分期出版。

第一卷出版于1776年,第二、三卷出版于1781年,第四、五、六卷出版于1788年。

包括罗马帝国的全部历史。

这部书从奥古斯都立为皇帝,将罗马共和国变为罗马帝国写起,直到东罗马帝国灭亡以后,还写了罗马的政变,到教皇重新控制罗马。

延续近乎1500年,包括了基督教和伊斯兰教如何兴起,以及罗马帝国周边国家对罗马的影响,有波斯、阿拉伯、匈牙利、保加利亚、俄罗斯、蒙古等国家的简短历史,甚至还提到了长城和汉武帝对匈奴的战争以及北匈奴的西迁,忽必烈的舰队对日本不成功的入侵。

整部著作气势恢弘,是一部堪称巨著的作品。

18世纪,西方人文正享受着黄金时代的荣光,当此时刻,英伦贡献了足配这个伟大时代的历史奇才爱德华·吉本和他的经典史著——六卷本的《罗马帝国衰亡史》。

在这部著作中,吉本充分展示了他文学天分和史学天分兼美的特质,作品史观雄伟博大,文风优美典雅,并具史学经典和文学范本的双重荣衔,是公认的有史以来英语世界中最伟大的史学著作,比之“西方的《史记》”也可称名至实归。

罗马帝国衰亡史:爱德华·吉本的历史学经典概述《罗马帝国衰亡史》是英国历史学家爱德华·吉本于18世纪末完成的一部重要历史著作。

该书通过对罗马帝国自公元2世纪至西罗马帝国灭亡的时期进行深入研究和分析,揭示了造成罗马帝国崩溃的多重原因。

书名的含义《罗马帝国衰亡史》这个标题在字面上指向了一段特定时期的历史。

然而,在书中,吉本更加注重探讨导致罗马帝国衰落的社会、政治和经济问题。

他以一种独特而深思熟虑的方式将探讨过去与当代联系起来。

内容概述卷一到卷三第一卷到第三卷主要讲述了罗马共和国时期(公元前146年 - 公元200年)和初期皇权时代(公元200年 - 公元284年)之间复杂的政治事件和权力斗争。

这里探究了军队的衰落、贵族的腐败以及对边境安全微弱的控制。

卷四到卷六第四卷到第六卷主要描述了3世纪后期至5世纪初期,帝国内部和外部力量的相互作用导致了罗马帝国灭亡的过程。

这些因素包括日益增长的军队雇佣制度、经济崩溃、政治腐败,以及来自各个边界地区不断侵略的游牧民族。

卷七和八第七卷和第八卷是关于罗马帝国西部分裂并最终灭亡的详细描写。

吉本通过研究与比较东罗马帝国(拜占庭帝国)的命运,探讨了为何东罗马帝国能够在更长时间内幸存下来。

吉本的贡献《罗马帝国衰亡史》被认为是历史学领域里一部重要而革命性的作品。

爱德华·吉本将他对政治、文化和军事因素进行详尽研究,并试图从中发现通常被忽视的背后原因。

他主张历史的研究不应仅停留在事件本身,而应关注更深层次的社会和政治结构。

对后世影响《罗马帝国衰亡史》在出版后引起了广泛的反响,并成为后续研究罗马帝国和其他大型帝国崩溃的重要参考。

吉本对于对比历史、分析因果关系以及将过去与现在联系起来的方法都对历史学和社会科学领域产生了深远影响。

结语总之,《罗马帝国衰亡史》是一部经典的历史学著作,以其深入剖析罗马帝国崩溃原因以及对历史学方法的贡献而闻名。

它向读者展示了历史事件之间复杂的相互关系,并通过对比过去与现在,提供了对大型帝国衰落和社会问题的重要启示。

罗马帝国衰亡史译本比较

《罗马帝国衰亡史》是一部由英国历史学家爱德华·吉本所著的历史著作,全书共有六卷,详细记述了从公元98年到1453年罗马帝国的兴衰过程。

这部书自1776年开始出版以来,一直受到广泛关注和赞誉。

关于《罗马帝国衰亡史》的译本,主要有以下几个版本:

1. 18世纪英国作家爱德华·吉本原著,19世纪英国学者J.B.布里斯特注释的英文版。

这个版本是最早的英文译本,对原文进行了详细的注释和解释,对于研究古罗马历史具有很高的参考价值。

2. 20世纪初,美国学者W. C. F. Robinson翻译的英文版。

这个版本在翻译过程中尽量保持了原著的风格和内容,同时对一些难以理解的词汇和句子进行了注解,使得读者更容易理解。

3. 我国著名历史学家、翻译家谢天振教授翻译的中文版。

谢天振教授是我国研究古罗马历史的权威人物,他的翻译工作非常严谨,力求忠实于原著。

谢天振教授的中文译本在我国学术界和读者中具有很高的声誉。

4. 近年来,还有一些其他国家和地区的翻译版本,如德语、法语、日语等。

这些译本在翻译过程中也尽量保持了原著的风格和内容,但受语言和文化差异的影响,可能在某些细节上与原著有所出入。

不同的译本有各自的特色和优缺点,读者可以根据自己的需求和兴趣选择合适的版本进行阅读。

在我国,谢天振教授的中文译本是最为推荐的版本,因为它既忠实于原著,又易于理解。

英国史学家爱德华·吉本

英国史学家爱德华·吉本

1794年1月16日,近代英国杰出的历史学家、世界著名的史学巨著《罗马帝国衰亡史》一书的作者爱德华·吉本病逝。

吉本于1737年4月27日诞生于伦敦附近普特奈镇的一个资产阶级家庭。

由于母亲的早逝,父亲的严厉,使他自幼养成沉默内向的性格和读书成癖的特点。

在青少年时代,他就博览群书,尤其酷爱史学。

吉本在回忆最初这段学习生活时写道:“读书,自由而任意地读书,这乃是我孤独时候的工作和安慰。

”

吉本在22岁时,投笔从戒,在军界供职约有4年。

1763年1月,他离开英国,前往欧洲大陆漫游。

先在法国巴黎呆了一段时间。

其时,巴黎是欧洲各国启蒙运动的中心,吉本在这里受到深刻的影响。

1764年,他畅游意大利,在凭吊古罗马的遗迹时,他心潮激荡,浮想联翩,立志要写一部罗马衰亡史。

1770年,他的父亲死了,他在伦敦定居下来,开始撰写《罗马帝国衰亡史》。

1787年6月27日夜,吉本写完了最后一章。

从产生写作的念头到写完,整整花了20年时间,付出他毕生的精力。

《罗马帝国衰亡史》是一部卷帙浩繁的巨著。

全书6卷71章,120多万字。

虽然由于作者的唯心史观所局限,书中有不少缺陷,但资料丰富,文笔华美,语言生动,雅俗共赏。

它一问世,立即博得欧洲学术界的一

片赞扬。

当时美国著名的经济学家亚当·斯密特地写信向他祝贺,称这部书使他可以列入当时欧洲文史界之首位。

的确,《罗马帝国衰亡史》为人类史学宝库增添了一笔宝贵的遗产,被译成许多种文字,在世界广泛流传。

罗马帝国衰亡史读后感《罗马帝国衰亡史》是英国历史学家爱德华·吉本的著作,它详细地记录了罗马帝国从鼎盛到衰败的历程。

读完此书,我深受启发并对罗马帝国的衰亡有了更深刻的理解。

这本书以犀利的笔触勾勒出了罗马帝国的兴盛和衰亡过程。

作者通过深入研究罗马帝国的政治、军事、经济和文化发展,揭示了导致罗马帝国衰落的主要原因。

尽管罗马帝国在四个多世纪的时间里取得了巨大的成就,但吉本指出了几个关键因素导致了帝国的崩溃。

首先,吉本强调了政治上的腐败和无能。

他揭示了罗马帝国政治体制内部的腐败现象,包括贪污、政治内斗和无能的领导层。

这些问题导致内部分裂,政府无法有效地应对外部威胁。

其次,吉本分析了军队的衰落。

他指出,罗马帝国在扩张过程中曾凭借强大的军事力量征服了许多地区,但随着时间的推移,军队逐渐变得衰弱。

军队内部的腐败、军事策略的失误以及士兵们逐渐丧失战斗力都导致了帝国的衰败。

此外,吉本还探讨了经济因素对罗马帝国衰落的影响。

他指出,帝国扩张过程中的财政开支巨大,导致了经济负担的加重和贫富差距的拉大。

同时,随着战争的减少,帝国无法继续以战争来获取财富,导致了经济的衰退和社会不稳定。

最后,吉本还讨论了文化和宗教因素对帝国衰退的影响。

他认为,罗马帝国内部存在着对传统道德和价值观的忽视,人民对于公共事务的参与度下降,同时宗教信仰的多样化也加剧了社会的分裂。

通过阅读《罗马帝国衰亡史》,我明白了历史中的深刻教训。

罗马帝国的衰落并非一朝一夕之间发生的,而是多个因素长时间积累的结果。

这个过程中政治、军事、经济和文化因素的相互影响不可忽视。

这本书给予了我对于历史的全新认识。

它启示我们,在国家兴盛的时候,我们应当慎之又慎,避免政治腐败和无能,重视军队力量的培养和军事策略的合理调整。

同时,我们也应该认识到经济的重要性,要防止财政赤字的积累和贫富差距的扩大。

最重要的是保持社会的和谐与稳定,文化和宗教的力量对于一个国家的团结至关重要。

《罗马帝国衰亡史》读后感《罗马帝国衰亡史》是英国历史学家爱德华·吉本所著的一本名著,该书详细阐述了罗马帝国自繁荣到衰亡的历史过程。

读完这本书,我深刻地认识到一个伟大的帝国是如何走向没落的。

整个罗马帝国衰亡的原因复杂多样,但吉本简要概括为三个方面:政治腐败、经济困境、文化堕落。

政治腐败导致了罗马帝国的统治机构缺乏效率,失去了人民的信任。

经济困境则使得人民生活异常拮据,社会秩序逐渐崩溃,贫富悬殊加剧。

文化堕落则使得罗马人丧失了自豪感和民族精神,以致无法有效地抵御外敌入侵和内部动乱。

吉本在书中详细地描述了罗马帝国各个阶段的政治、经济和文化特点。

他强调了罗马帝国尤其是晚期的政治腐败。

他认为统治阶层毫无行动力,行政决策几乎完全是围绕着权力争夺展开的,造成无数的内战和动荡。

吉本还指出了罗马帝国财政状况的危机和信用崩溃的原因。

他认为贵族控制的土地大量流失,劳动力匮乏,大量征兵使得人口锐减,最终导致了农业衰退和经济崩溃。

文化方面,吉本主要关注罗马人的精神衰退和社会道德的败坏。

他看到罗马市民追求奢侈享乐和血腥的角斗比赛,忘记了维护健全民族精神和文化价值。

吉本这本书不仅仅是一部史书,更像是对罗马帝国的警醒之语。

罗马帝国因为内部和外部的压力而走向了衰亡,而这些原因在我们现代社会中同样存在,政治腐败、经济困境、文化堕落不断演变。

这让我想到了当今的社会情况,人们是否能够珍惜和维护国家的繁荣稳定,防止陷入罗马帝国的覆灭历程?读完这本书,我颇为感慨。

在吉本准确清晰的历史记述下,我对罗马的历史与文化有了更充分的了解,同时也对自己的学问与素养提出了更高的要求。

人类历史的发展,历经沧桑变迁,我们应该从中汲取智慧和教训,走在智慧的路上,创造出属于我们更加美好的未来。

我相信,只要我们珍惜历史所赐,并在此基础上做出更好的选择,我们与罗马有相似的历史,也应该有共同的未来。

罗马帝国的衰亡,不仅是罗马自身的问题,也与周边国家的政治、经济和文化发展相关。

论爱德华·吉本与《罗马帝国衰亡史》作者:李欣欣主题:爱德华·吉本作为英国著名的历史学家,所创作的《罗马帝国衰亡史》是18世纪西方资产阶级史学的高峰,是一部在欧洲史上第一次把古代与近代史事连接起来的通史之作,这给启蒙时代及后世带来的影响是不可磨灭的。

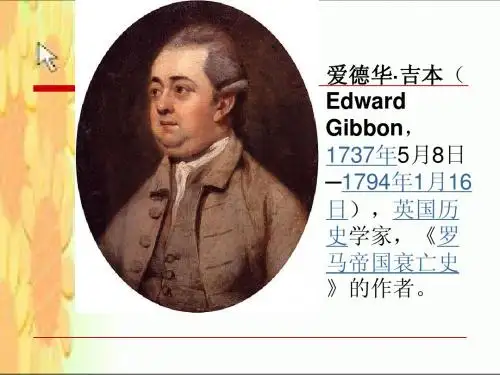

关键字:爱德华·吉本《罗马帝国衰亡史》基督教理性主义爱德华·吉本(Edward Gibbon,1737年5月8日─1794年1月16日),英国作家、历史学家,启蒙运动的杰出代表之一。

其重要著作是《罗马帝国衰亡史》。

吉本出生于伦敦附近的普特尼,父亲是国会议员,他是家中独子,他虽然出身于18世纪的英国上流社会,但是他的童年时代却充满了不幸。

在母亲所生的七个孩子中,吉本为长,也是唯一的幸存者,他自小体弱多病,十岁时丧母,这种客观环境,磨砺了他沉默内向与好学深思的性格,在遇到困难与挫折时。

具有顽强不屈的意志和一往无前的勇气,而正是这种勇气和意志锤炼了吉本,成就了他的史学大业,创作了不朽的名著《罗马帝国衰亡史》。

吉本从1753年到1758年的五年时间里,无论在思想方面还是学业方面都有极大的进步,为他后来的事业打下坚实的基础。

随着吉本对哲学与自然科学的研读和他的理性主义世界观的形成,他接受了法国启蒙思想家所传播的自然神论的观点,从而掌握了在《罗马帝国衰亡史》中对基督教传统教义、信条进行批判的武器。

他还广泛阅读近人著作,涉及数学、逻辑、政治、法律等方面,其中包括启蒙运动时期法、英思想家孟德斯鸠、洛克等人的著作。

他还通过通信向巴黎、苏黎世、哥廷根等大学的教授请教。

这些都为他所撰写的世界名著《罗马帝国衰亡史》准备了充实的资料与内容。

吉本的《罗马帝国衰亡史》这部史学名著体大思精、卷帙浩繁,上自古罗马帝国的全盛时代──安敦尼王朝奠基,下迄欧洲文艺复兴运动的发轫,叙述了1300多余年的历史,全书共分6卷71章,约300万字。

前3章相当于开篇,概述了从公元98年直至公元2世纪80年代的罗马帝国历史。

罗马帝国衰亡史读后感《罗马帝国衰亡史》是英国历史学家爱德华·吉本的一部巨著被认为是第一部现代历史著作。

以下是小编整理的罗马帝国衰亡史读后感,欢迎阅读。

罗马帝国衰亡史读后感1 读完了这本吉本的巨作,不由得想到了许多事。

罗马共和国转变为帝国的开始恐怕是从三大头会议开始的,帝国的瓜分与内战在共和后期不断出现,这使得共和的代表长老院地位不断下降,要不是因为帝国的第一位皇帝奥古斯都的怜悯,恐怕帝国长老们都不存在了。

但是帝权却有了一个更大的挑战——警卫军,警卫军拥有比议员更可怕的东西,武器。

而共和更使禅让制深入人心,前期没有一个皇帝能连续传给子孙两代。

最遗憾的是,罗马的军队对暴君并不反感,因为暴君能给他们更多的财富,如卡拉卡拉,而贤明的皇帝会减少军队福利,只是他们的寿命大大缩短,如塞维鲁的孙子,于是,弑君已成为了罗马的风俗,我随机抽取了二十位皇帝,十二位非自然死亡,概率高达六成。

这些矛盾固然是很重要,但蛮族的入侵更重要,帝国就因此而灭亡。

使人感到帝国灭在一群蛮族当中是文明无法继续的遗憾。

但回观历史,为什么帝国会衰败?并不是因为军队的无能,而是因为帝国的命运掌握在一个人手中,如此大的财富在一个人手中,无论如何都会使人引发贪欲,这种贪欲无论是谁都无法阻拦,知道这个人生命的逝去。

无论如何,历史已经过去,而当今人们的反思才显得更为重要。

罗马帝国衰亡史读后感2 著名拜占庭历史学家J. B. Bury曾经指出,“如果硬要说有谁要对东部帝国的分崩离析负责的话,那么就只有伟大的查士丁尼了。

”的确,爱德华吉本的后半生都在“怀千年往事,发思古幽情”。

他将罗马一千二百多年的历史进程划分成了三个阶段:一是罗马帝国从图拉真至安东尼家族在位的鼎盛时期逐步走向衰落,西半部最终为蛮族所倾覆;二是从查士丁尼复兴东罗马帝国到查理大帝兴起,建立起第二个,亦即日耳曼人的西部帝国;三是达六个世纪之久从西部帝国的重建到君士坦丁堡的没落,以及十字军的军史及其对希腊帝国的蹂躏。

历史学家爱德华·吉本的思想态度及历史评价爱德华·吉本(Edward Gibbon,1737─1794)是近代英国杰出的历史学家,影响深远的史学名著《罗马帝国衰亡史》一书的作者,十八世纪欧洲启蒙时代史学的卓越代表。

交口赞誉吉本深有感受,写道:"公众是非常少看错的。

"而在学术界,更是受到推崇。

第一卷刚出版,休谟即在信中告诉吉本:"此间所有的文化人对尊作一致赞美。

"后来的历史学家也对之交相称赞。

19世纪后期至20世纪初期英国著名历史学家伯里在其所注的《罗马帝国衰亡史》序言中指出:"吉本在非常多细节和如果干知识部门中已落后于时代,这一点只意味着我们的父辈和我们自身不是生活在一个完全无所作为的世界里。

但是在主要的问题上,他仍然是我们的超越时代的老师。

对于那些使他摆脱历史家的共同命运的显著特点,诸如伴随时代前进的大胆而准确的尺度,正确的眼光,周密的布局,审慎的判断与适时的怀疑,为自个始终如一的态度做出的堪称不朽的掩饰等,是无庸细述的。

"这是对吉本准确而公平的评价。

另一19世纪著名历史学家弗里曼也指出,吉本始终不失为当代研究所不曾抛弃也不拟抛弃的18世纪历史家。

今天距本书问世已二百年,人们在七十年代后期英法美意等国的史学杂志上又看到大量关于吉本及其钜著的论文。

有些文章从政治、宗教、文学、哲学等角度对这部名著做进一步的探讨,也有些从吉本所处的时代、他的历史哲学、历史兴趣、编纂方法等方面对作者重新加以研究。

看来这位18世纪的历史家在又经历了一个世纪之后依旧不曾被抛弃。

《罗马帝国衰亡史》原文字在中国流传已久,近年来史学界有一些文章介绍和评论吉本及其钜著,可以吴于廑教授的《吉本的历史批判与理性主义思潮》(载《社会科学战线》1982年第1篇)为代表。

这些文章的共同看法是"吉本的历史批判精神,与启蒙时代的理性主义思想是一致的,突出表现今对基督教传统教义、信条、教规等所持的批判态度"。

英国史学家爱德华·吉本

1794年1月16日,近代英国杰出的历史学家、世界著名的史学巨著《罗马帝国衰亡史》一书的作者爱德华·吉本病逝。

吉本于1737年4月27日诞生于伦敦附近普特奈镇的一个资产阶级家庭。

由于母亲的早逝,父亲的严厉,使他自幼养成沉默内向的性格和读书成癖的特点。

在青少年时代,他就博览群书,尤其酷爱史学。

吉本在回忆最初这段学习生活时写道:读书,自由而任意地读书,这乃是我孤独时候的工作和安慰。

吉本在22岁时,投笔从戒,在军界供职约有4年。

1763年1月,他离开英国,前往欧洲大陆漫游。

先在法国巴黎呆了一段时间。

其时,巴黎是欧洲各国启蒙运动的中心,吉本在这里受到深刻的影响。

1764年,他畅游意大利,在凭吊古罗马的遗迹时,他心潮激荡,浮想联翩,立志要写一部罗马衰亡史。

1770年,他的父亲死了,他在伦敦定居下来,开始撰写《罗马帝国衰亡史》。

1787年6月27日夜,吉本写完了最后一章。

从产生写作的念头到写完,整整花了20年时间,付出他毕生的

精力。

《罗马帝国衰亡史》是一部卷帙浩繁的巨著。

全书6卷71章,120多万字。

虽然由于作者的唯心史观所局限,书中有不少缺陷,但资料丰富,文笔华美,语言生动,雅俗共赏。

它一问世,立即博得欧洲学术界的一片赞扬。

当时美国著名的经济学家亚当·斯密特地写信向他祝贺,称这部书使他可以列入当时欧洲文史界之首位。

的确,《罗马帝国衰亡史》为人类史学宝库增添了一笔宝贵的遗产,被译成许多种文字,在世界广泛流传。