肌内注射法操作并发症预防及处理

- 格式:ppt

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:7

肌内注射法操作并发症预防及处理汇报人:2024-01-09•肌内注射法操作并发症概述•预防肌内注射法操作并发症的措施目录•肌内注射法操作并发症的处理方法•特殊情况下的肌内注射法操作并发症处理•总结与展望01肌内注射法操作并发症概述药物不良反应注射后出现与药物相关的不良反应,如过敏反应、呼吸急促、心跳加速等。

神经损伤注射过程中损伤神经,导致相应部位的感觉异常或运动障碍。

感染注射部位出现感染症状,如局部红肿、疼痛、发热等。

疼痛注射部位出现明显疼痛,可能伴随局部红肿、硬结等症状。

出血注射后局部出血或血肿形成,可能引起局部疼痛和不适。

常见并发症类型注射技术不熟练注射部位选择不当药物性质影响患者自身因素并发症发生原因01020304操作过程中注射角度、深度和速度掌握不当,导致并发症发生。

选择肌肉厚度较薄、血管丰富或神经分布集中的部位进行注射,增加了并发症的风险。

某些药物的化学性质和浓度对组织刺激性强,易引起不良反应。

患者年龄、体质、病情等因素也可能影响注射后并发症的发生。

并发症对患者的危害并发症可能导致患者疼痛、不适和功能障碍,影响生活质量。

并发症可能影响药物的正常吸收和疾病的治疗进程。

严重并发症如感染、神经损伤等可能引发其他系统性疾病。

并发症可能导致额外的医疗费用和资源消耗。

增加患者痛苦延误治疗引发其他疾病增加医疗成本02预防肌内注射法操作并发症的措施定期进行注射技术培训,确保熟练掌握注射技巧。

避免在同一部位反复注射,以免造成局部组织损伤。

学习掌握正确的进针角度和深度,确保药物准确注入。

提高注射技术水平严格遵守无菌操作原则注射前对注射环境进行清洁和消毒,确保无菌环境。

使用一次性注射器,避免交叉感染。

注射后对注射部位进行消毒,防止感染。

避免在炎症、硬结、疤痕等部位进行注射。

注意药物的配伍禁忌,避免不良反应的发生。

根据患者的病情和药物性质选择合适的注射部位。

选择合适的注射部位和药物向患者详细解释注射的目的、方法及注意事项。

静脉注射操作常见并发症的预防与处理

(一)血肿

预防:

1、选用型号合适、无钩、无弯曲的锐利针头。

2、提高穿刺技术,避免盲目进针。

3、重视拔针后对血管的按压。

对新生儿、血液病、有出血倾向者按压时间适当延长。

处理:

1、若已有血液淤积皮下,早期予以冷敷,以减少出血。

24h后局部给予50%硫酸镁湿热敷,每日2次,每次30min,以加速血肿的吸收。

2、过大难以吸收,可常规消毒后,用注射器抽吸不凝血液或切开取血块。

(二)静脉炎或外渗

预防:

1、对血管有刺激性的药物,应充分稀释后应用,并防止药液溢出血管外。

2、要有计划地更换注射部位,保护静脉,延长其使用时间。

处理:

1、若已发生静脉炎,应立即停止在此处静脉注射、输液,将患肢抬高、制动。

2、局部用50%硫酸镁湿热敷,每日2次,每次30min或用超短波理疗,每日1次,每次15~20min;中药如意金黄散局部外敷,可清热、除湿、疏通气血、止痛、消肿,使用后病人感到清凉、舒适。

3、如合并全身感染症状,按医嘱给予抗生素治疗。

肌肉注射常见并发症的预防与处理规范

一.肌肉注射并发症:

1.注射部位渗液、渗血

2.注射部位瘀斑、硬结

3.神经性损伤

4.感染

二.预防措施:

1.对有凝血机制障碍、出血、局部水肿的患者应延长按压时间。

2.注射前评估注射部位皮肤,避免在有瘀斑、硬结处注射。

3.根据药液的性质选用粗细适合的针头。

4.正确先择注射部位,避免反复在同一部位注射药液。

5.严格执行无菌操作,清毒规范。

三.处理措施:

1.注射部位出现渗液、渗血立即给予按压并延长按压时间。

2.注射部位出现瘀斑、硬结,可根据情况热敷、理疗。

3.注射药物过程中患者主诉注射部位麻木或者疼痛,需立即停止注射,重新选择注射部位进行注射。

4.注射部位出现红、肿、热、痛局部感染,可用2%利凡诺湿敷,出现全身感染,根据血培养及药物敏感试验选用抗生素控制感染。

肌内注射技术操作并发症的预防及处理一、疼痛【临床表现】注射局部疼痛、酸胀、肢体无力、麻木。

可引起下肢及坐股神经疼痛,严重者可引起足下垂或跛行,甚至可出现下肢瘫痪。

【预防措施】1.注射前,评估和选择好注射部位,避开神经、血管丰富之处。

2.尽可能避免产生疼痛的因素:(1)避免使用对组织刺激性强的药物。

(2)一般选用无菌生理盐水作为溶媒。

(3)选用大小型号适宜的注射器和针头。

⑷一次注射量以2ml为宜,最多不超过5ml。

⑸熟练掌握无痛注射技术,做到“两快一慢〃。

【处理措施】1.注射过程中,评估疼痛,如与注射技术有关,及时改进注射技术,减轻注射时疼痛。

2.疼痛轻者,嘱患者全身放松、深呼吸,帮助患者分散注意力,减轻疼痛。

3.疼痛严重者,注射后,给予湿热敷、局部按摩,缓解疼痛。

【临床表现】1.注射过程中,出现神经支配区麻木、放射痛。

2.注射后,除局部麻木外,可出现肢体功能部分或完全受损,下肢受累可发生下肢活动受限或跌倒,上肢受累可出现局部红肿、疼痛,肘关节活动受限,手部有运动和感觉障碍。

【预防措施】1.注射前,评估和选择好注射部位,避开神经、血管丰富之处。

2.避免注射刺激性强的药物,尽量选用刺激性小、等渗、PH接近中性的药物。

3.熟练掌握注射技术,杜绝进针部位、深度、方向等不当的现象。

【处理措施】1.注射过程中,及时评估患者的反应,若发现神经支配区麻木或放射痛,应考虑注入神经内的可能性,须立即改变进针方向或停止注射。

2.对可能有神经损伤者,早期行理疗、热敷,促进炎症消退和药物吸收,同时可使用神经营养药物治疗,促进神经功能的恢复。

3.对理疗、热敷一段时间无改善,中度以上完全性神经损伤,则采用外科治疗,如手术探查,进行神经松解术。

三、局部或全身感染【临床表现】1.在注射后数小时局部感染,局部出现红、肿、热和疼痛。

2.若感染扩散,导致全身菌血症、脓毒血症,患者出现高热、畏寒、澹妄等。

【预防措施】预防措施与皮下注射相同。

在肌肉中打一针可能听起来不像最刺激的体验,但让我们面对它,这是一个漂亮的方法交付一些重要的药。

然而,与生活中的任何东西一样,也可能有一些不太好玩的副作用。

你可能会有点疼痛,肿胀,瘀伤,或者注射点红。

如果你真的不走运,你甚至可能最终会感染、脓肿或神经损伤。

谢天谢地,这些事情不会经常发生,但当它们发生的时候,它绝对是一个bungkill。

重要的是要注意你拍摄后发生的任何怪事,不要害羞,如果需要帮助的话会得到一些帮助。

毕竟,没人想

把手臂打一拳变成一个大问题!

保健工作者需要遵循规则和准则,以确保在给肌肉注射时安全,不会

造成任何问题。

这意味着使用正确的技术,确保拍摄地点是干净的,

并检查他们是否给出了正确的药量。

他们还需要教病人在打完针后要

注意什么,如果有什么不对劲的话,让他们大声说出来。

如果在拍摄

后有任何问题,必须立刻检查出来,给予正确的治疗,以免病人病情

恶化。

这可能意味着利用正确的医疗计划处理感染或过敏反应等事情。

最近关于管理肌肉内注射引起的感染的准则强调了预防性和以病人为

中心的护理的特殊重要性。

保健提供者必须随时了解与肌肉内注射安

全有关的任何相关最新情况或新情况。

通过警惕和积极主动的办法,

保健提供者能够有效地治疗疾病,并坚持安全、成功地为其病人注射

肌肉内脏。

肌肉注射并发症的原因及预防1、晕针:患者注射过程中突然出现晕厥、血压下降、甚至意识模糊等。

诱发因素:注射刺激性强的的药液疼痛较剧、注射时患者精神高度紧张,空腹注射等。

应对处理:立即将出现晕针的患者安置到病床上,吸氧、监护、心理疏导等。

预防措施:对于有晕针史的患者,尽量避免进行肌肉注射;必须注射时,可以让患者躺在病床上完成注射;注射过程中注意分散患者注意力,能减轻注射时的疼痛感,适当进行心理疏导等。

2、局部硬结:是最常见的注射并发症。

主要见于长期注射者。

诱发因素:药物刺激,注射部位反复注射或注射量较大,药物难以吸收。

药液注入深度不够,未达肌肉层,停留在在血管较少、血运不丰富的脂肪层等。

应对处理:肌注后药物引起的局部硬结,可用热敷或艾灸,促进其吸收和消散。

可用温热(约50~60℃)的热毛巾,每日2次,每次0.5~1小时,间隔6~8小时,热敷时毛巾变凉应及时更换。

需要注意的是,热敷时要避免烫伤,温度以无不适为度,并时常观察外敷处皮肤有无水泡等烫伤表现。

也可以通过各种经济适用的理疗方式,如红外线、神灯等,对局部的肿胀、硬结进行理疗,以促进药物吸收、炎症的消散。

预防措施:刺激性大的针剂,避免肌肉注射;避免在同一部位反复注射;选择合适的注射部位。

如肌肉丰富,药液容易吸收的部位。

3、注射性肌肉挛缩症:诱发因素:与注射部位反复接受肌肉注射有很大关系,儿科患儿较为常见。

应对处理:局部康复理疗,严重者,手术治疗。

预防措施:儿科患者尽量避免臀大肌注射,可选择臀中肌、臀小肌注射。

4、神经损伤:坐骨神经是臀大肌肌肉注射时,最易发生损伤的神经。

多表现为患侧肢体肌肉萎缩,走路跛行。

诱发因素:由于注射部位不正确,注射的药液靠近神经组织,药液间接、直接刺激和局部高浓度药物毒性引起的神经粘连、坏死造成神经损伤。

应对处理:理疗,应用营养神经的药物等。

预防措施:选择正确的注射部位,力求注射安全。

刺激性强的注射液,尽量避免肌肉注射,可选择其他较为安全的用药方式。

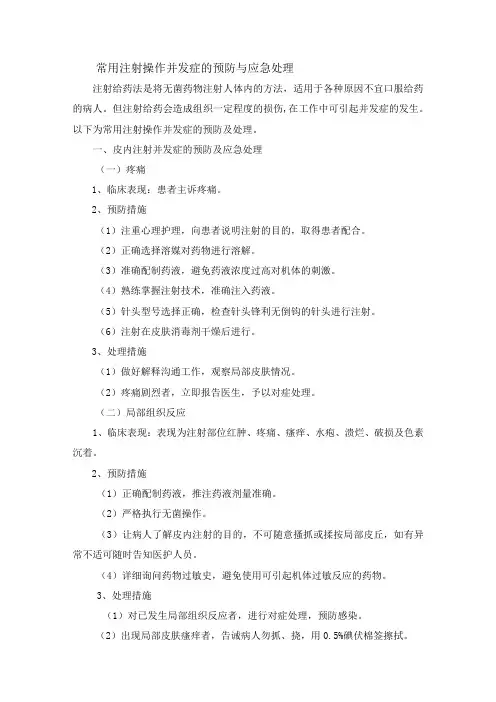

常用注射操作并发症的预防与应急处理注射给药法是将无菌药物注射人体内的方法,适用于各种原因不宜口服给药的病人。

但注射给药会造成组织一定程度的损伤,在工作中可引起并发症的发生。

以下为常用注射操作并发症的预防及处理。

一、皮内注射并发症的预防及应急处理(一)疼痛1、临床表现:患者主诉疼痛。

2、预防措施(1)注重心理护理,向患者说明注射的目的,取得患者配合。

(2)正确选择溶媒对药物进行溶解。

(3)准确配制药液,避免药液浓度过高对机体的刺激。

(4)熟练掌握注射技术,准确注入药液。

(5)针头型号选择正确,检查针头锋利无倒钩的针头进行注射。

(6)注射在皮肤消毒剂干燥后进行。

3、处理措施(1)做好解释沟通工作,观察局部皮肤情况。

(2)疼痛剧烈者,立即报告医生,予以对症处理。

(二)局部组织反应1、临床表现:表现为注射部位红肿、疼痛、瘙痒、水疱、溃烂、破损及色素沉着。

2、预防措施(1)正确配制药液,推注药液剂量准确。

(2)严格执行无菌操作。

(3)让病人了解皮内注射的目的,不可随意搔抓或揉按局部皮丘,如有异常不适可随时告知医护人员。

(4)详细询问药物过敏史,避免使用可引起机体过敏反应的药物。

3、处理措施(1)对已发生局部组织反应者,进行对症处理,预防感染。

(2)出现局部皮肤瘙痒者,告诫病人勿抓、挠,用0.5%碘伏棉签擦拭。

(3)局部皮肤有水疱者,先用0.5%碘伏棉签消毒,再用无菌注射器将水疱内液体抽出。

(4)注射部位出现溃烂、破损,则进行外科换药处理。

(≡)虚脱1、临床表现:表现为头晕、面色苍白、心悸、出汗、眼花、耳鸣、心率加快、脉搏细弱、血压下降等,严重者意识丧失。

2、预防措施(1)注射前向患者做好解释工作,消除紧张心理;询问患者饮食情况,避免在饥饿状态下进行冶疗。

(2)对以往有晕针史及体质衰弱、饥饿、情绪紧张的患者,注射时宜采用卧位。

3、处理措施(1)注射过程中随时观察患者情况,如有不适,及时停止注射。

(2)立即做出正确判断,区别是药物过敏还是虚脱。

肌内注射法操作并发症预防及处理【疼痛预防及处理】一、正确选择注射部位。

二、掌握无痛注射技术。

穴位按压肌肉注射法,可减轻疼痛,按压的穴位为关元俞、太冲等穴位。

进行肌肉注射前,先用拇指按压注射点10s而后常规皮肤消毒,肌内注射。

国外有资料指出注射时如按常规操作,注射器内存在少量的空气可减少疼痛。

用持针的手掌尺侧缘快速叩击注射区的皮肤后进针,在一定程度上可减轻疼痛。

三、配制药液浓度不宜过大,每次推注的药量不宜过快过多。

股四头肌及上臂三角肌施行注射时,若药量超过2ml时,须分次注射。

经过临床试验,用生理盐水注射液稀释药物后肌内注射,比用注射用水稀释药物后肌内注射,能减轻病人的疼痛。

四、轮换注射部位。

【神经性损伤预防及处理】一、周围神经药物注射伤是一种医院性损伤,是完全可以预防的,应在慎重选择药物、正确掌握注射技术等反面严格把关。

二、注射药物应尽量选用刺激性小、等渗、ph值接近中性的药物,不能毫无科学根据的选用刺激性很强的药物做肌内注射。

三、注射适应全神贯注,注意注射处的解剖关系。

准确选择臀部、上臂部的肌内注射位置,避开神经及血管。

为儿童注射时,除要求进针点准确外,还应注意进针的深度和方向。

四、在注射药物过程中若发现神经支配区麻木或放散痛,应考虑注入神经内的可能性,须立即改变进针方向或停止注射。

五、对中度以下不完全神经损伤要用非手术治疗法行理疗、热敷,促进炎症消退和药物吸收,同时使用神经营养药物治疗,将有助于神经功能的回复。

对中度以上完全性神经损伤,则尽早手术探查,做神经松解术。

【局部或全身感染预防及处理】与皮内注射法相同。

出现全身感染者,根据血培养及药物敏感试验选用抗生素。

【针口渗液预防及处理】一、选择合适注射部位。

选择神经少、肌肉较丰富之处。

二、掌握注射剂量。

每次注射量以2-3ml为限,不宜超过5ml。

三、每次轮换部位。

四、注射后及时热敷、按摩,加速局部血液循环,促进药液吸收。

五、在注射刺激性药物时,采用Z字形途径注射法预防药物渗漏至皮下组织或表皮,以减轻疼痛及组织受损。