受污染耕地安全利用率核算方法(试行)

- 格式:pdf

- 大小:351.49 KB

- 文档页数:7

中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国农业部令第46号——农用地土壤环境管理办法(试行)文章属性•【制定机关】环境保护部(已撤销),农业部(已撤销)•【公布日期】2017.09.25•【文号】中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国农业部令第46号•【施行日期】2017.11.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】土壤环境保护正文中华人民共和国环境保护部中华人民共和国农业部令第46号农用地土壤环境管理办法(试行)根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律、行政法规和《土壤污染防治行动计划》,制定《农用地土壤环境管理办法(试行)》。

现予公布,自2017年11月1日起施行。

环境保护部部长李干杰农业部部长韩长赋2017年9月25日附件农用地土壤环境管理办法(试行)第一章总则第一条为了加强农用地土壤环境保护监督管理,保护农用地土壤环境,管控农用地土壤环境风险,保障农产品质量安全,根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规和《土壤污染防治行动计划》,制定本办法。

第二条农用地土壤污染防治相关活动及其监督管理适用本办法。

前款所指的农用地土壤污染防治相关活动,是指对农用地开展的土壤污染预防、土壤污染状况调查、环境监测、环境质量类别划分、分类管理等活动。

本办法所称的农用地土壤环境质量类别划分和分类管理,主要适用于耕地。

园地、草地、林地可参照本办法。

第三条环境保护部对全国农用地土壤环境保护工作实施统一监督管理;县级以上地方环境保护主管部门对本行政区域内农用地土壤污染防治相关活动实施统一监督管理。

农业部对全国农用地土壤安全利用、严格管控、治理与修复等工作实施监督管理;县级以上地方农业主管部门负责本行政区域内农用地土壤安全利用、严格管控、治理与修复等工作的组织实施。

农用地土壤污染预防、土壤污染状况调查、环境监测、环境质量类别划分、农用地土壤优先保护、监督管理等工作,由县级以上环境保护和农业主管部门按照本办法有关规定组织实施。

《耕地质量调查监测与评价办法》已经2016年5月3日农业部第4次常务会议审议通过,现予公布,自2016年8月1日起施行。

部长2016年6月21日耕地质量调查监测与评价办法第一章总则第一条为加强耕地质量调查监测与评价工作,根据《农业法》《农产品质量安全法》《基本农田保护条例》等法律法规,制定本办法。

第二条本办法所称耕地质量,是指由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力。

第三条农业部指导全国耕地质量调查监测体系建设。

农业部所属相关耕地质量调查监测与保护机构(以下简称“农业部耕地质量监测机构”)组织开展全国耕地质量调查监测与评价工作,指导地方开展耕地质量调查监测与评价工作。

县级以上地方人民政府农业主管部门所属相关耕地质量调查监测与保护机构(以下简称“地方耕地质量监测机构”)负责本行政区域内耕地质量调查监测与评价具体工作。

第四条耕地质量调查监测与保护机构(以下简称“耕地质量监测机构”)应当具备开展耕地质量调查监测与评价工作的条件和能力。

各级人民政府农业主管部门应当加强耕地质量监测机构的能力建设,对从事耕地质量调查监测与评价工作的人员进行培训。

第五条农业部负责制定并发布耕地质量调查监测与评价工作的相关技术标准和规范。

省级人民政府农业主管部门可以根据本地区实际情况,制定本行政区域内耕地质量调查监测与评价技术标准和规范。

第六条各级人民政府农业主管部门应当加强耕地质量调查监测与评价数据的管理,保障数据的完整性、真实性和准确性。

农业部耕地质量监测机构对外提供调查监测与评价数据,须经农业部审核批准。

地方耕地质量监测机构对外提供调查监测与评价数据,须经省级人民政府农业主管部门审核批准。

第七条农业部和省级人民政府农业主管部门应当建立耕地质量信息发布制度。

农业部负责发布全国耕地质量信息,省级人民政府农业主管部门负责发布本行政区域内耕地质量信息。

第二章调查第八条耕地质量调查包括耕地质量普查、专项调查和应急调查。

受污染耕地安全利用与严格管控方案受污染耕地安全利用是土壤污染防治的重要内容,是加快推动农业绿色发展、做好黑土地保护、确保农产品质量安全的重要举措。

按照《省土壤环境质量巩固提升行动方案》、《省2021年污染防治攻坚行动推进方案》、《省农业农村厅关于做好2021年全省受污染耕地安全利用工作的通知》和市农业农村局《市2021年受污染耕地安全利用实施方案》文件要求,巩固“十三五”时期土壤污染防治成果,切实做好2021年全市受污染耕地安全利用工作,确保实现安全利用率达到90%以上的任务目标。

一、高度重视受污染土壤安全利用工作党中央、国务院对土壤污染防治工作高度重视,中央一号文件明确提出要实施国家黑土地保护工程、推进土壤污染防治,《土壤污染防治法》规定,农用地分类管理和安全利用是农业农村部门工作职责。

高度重视,严格落实环境保护“党政同责”、“一岗双责”,主要领导亲自抓、亲自管,明确责任单位和责任人,细化工作措施,倒排时间进程,确保安全利用工作有序推进。

当前正值春耕备耕的重要“窗口期”,也是落实安全利用技术措施的关键时期,按照全省调整后的任务,及时分解落实到受污染耕地安全利用和严格管控乡缜万宝镇,根据具体任务,因地制宜制定了实施方案,多措并举,切实把受污染耕地安全工作抓好、抓出成效。

二、严格落实技术措施市总计面积为10120.93亩的安全利用类耕地,共涉及128个地块,分布在万宝镇的北太平村、光华村、煤窑村、西太平村和红旗村,全部是旱地,污染物为砷(As)。

总计面积为1672.35亩的严格管控类耕地,共涉及15个地块,分布在万宝镇的红旗村和永久村,全部是旱地,污染物为砷(As)。

2021年我市受污染耕地土壤环境质量类别将实施动态管理。

综合考虑受污染耕地类型、污染物类型及其污染程度、主要种植作物等因素,采用土壤处理的措施,来治理受污染耕地。

安全利用类耕地和严格管控类耕地全部通过采用无人机飞防作业喷施叶面阻隔剂、微量元素肥料等进行叶面调控,抑制根系向可食部位转运重金属。

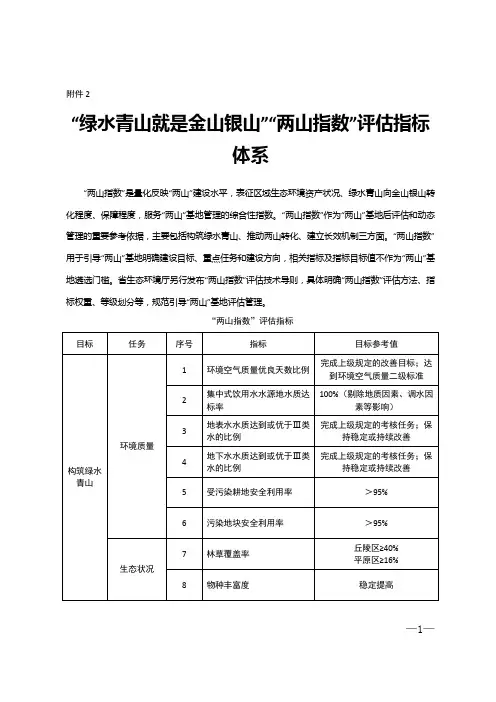

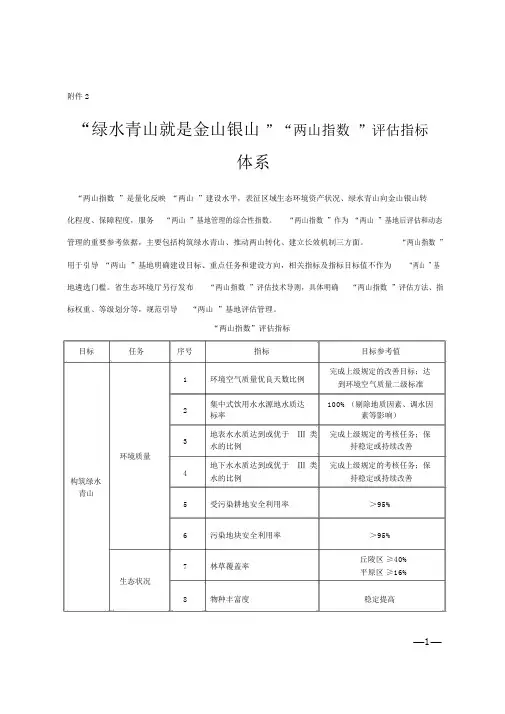

附件2“绿水青山就是金山银山”“两山指数”评估指标体系“两山指数”是量化反映“两山”建设水平,表征区域生态环境资产状况、绿水青山向金山银山转化程度、保障程度,服务“两山”基地管理的综合性指数。

“两山指数”作为“两山”基地后评估和动态管理的重要参考依据,主要包括构筑绿水青山、推动两山转化、建立长效机制三方面。

“两山指数”用于引导“两山”基地明确建设目标、重点任务和建设方向,相关指标及指标目标值不作为“两山”基地遴选门槛。

省生态环境厅另行发布“两山指数”评估技术导则,具体明确“两山指数”评估方法、指标权重、等级划分等,规范引导“两山”基地评估管理。

“两山指数”评估指标—1——2—指标解释:1.环境空气质量优良天数比例指标解释:指行政区域内空气质量达到或优于二级标准的天数占全年有效监测天数的比例。

执行《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ 633—2012)。

计算公式:环境空气质量优良天数比例(%)=空气质量达到或优于二级标准的天数(天)全年有效监测天数(天)×100%注:行政区域内完成国家、省、市级生态环境部门规定的改善目标。

数据来源:生态环境部门。

2.集中式饮用水水源地水质达标率指标解释:指行政区域内集中式饮用水水源地,其地表水水质达到或优于《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)Ⅲ类标准、地下水水质达到或优于《地下水质量标准》(GB/T 14848—2017)Ⅲ类标准的水源地个数占水源地总个数的百分比。

计算公式:集中式饮用水水源地水质达标率(%)=集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类的水源地个数(个)集中式饮用水水源地总个数(个)×100%注:集中式饮用水水源地是指千吨万人以上规模的水源地。

可提供详实的监测分析报告和有关基础数据,并由生态环境等部门提供证明或意见,以剔除地质因素、调水因素等影响。

数据来源:生态环境、水利等部门。

主要污染物总量农业减排核算细则2011版(试行)第一章总则为规范“十二五”期间主要污染物总量核算工作,统一核算范围、计算方法、认定尺度、取值标准,加强对各地污染减排工作的指导,确保完成“十二五”全国主要污染物总量减排目标,依据《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)、《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》(国发[2007]36号)的有关规定,在“十一五”主要污染物总量减排核算细则的基础上制定本细则。

一、适用范围本细则适用于国家对各省、自治区、直辖市核算期主要污染物产生量、新增量、削减量和排放量的核算。

主要污染物排放量是指“十二五”期间实施总量控制的四项污染物,即化学需氧量(化学需氧量)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NO x)的排放量。

各省、自治区、直辖市对本行政区域内四项污染物排放量的核算参照本细则执行。

二、核算原则1、坚持实事求是的原则。

核算工作要坚持实事求是,反对弄虚作假。

要使核算数据准确反映各地区核算期主要污染物排放情况,并且与当地经济发展和污染防治工作实际情况相协调。

2、坚持与环境统计制度相结合的原则。

严格按照国家环境统计报表制度的规定,认真做好核算数据与“十二五”统计报表的衔接,确保数据的真实性和可比性。

3、坚持现场核查与资料审核相结合的原则。

重点核算各地区核算期主要污染物排放量变化情况。

根据当年经济社会发展情况核算新增排放量,以资料审核为重点,结合现场核查,依据明确的核算方法对各地上报的减排工程项目逐一核实削减量,并保持年度之间工程项目和核算数据的连续性。

三、核算方式主要污染物排放量核算由基础性准备工作、数据核查验证工作、总量审核工作三部分组成。

1、各省、自治区、直辖市政府负责协调并督促做好本行政区域内主要污染物排放总量减排核算的基础性工作,包括用于主要污染物新增量核算的社会经济基础资料、2010年污普动态更新数据、2011年以后历年环境统计数据库和减排项目台帐、核算期减排工程项目详细清单及相关验证文件等,并对所提供的所有资料的真实性负责,对本区域内的主要污染物总量减排情况进行核算,将核算结果及主要参数的取值依据一并上报环境保护部。

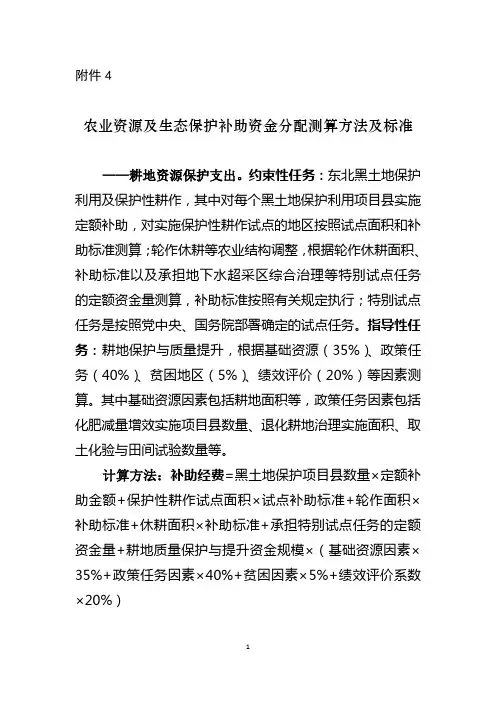

附件4农业资源及生态保护补助资金分配测算方法及标准——耕地资源保护支出。

约束性任务:东北黑土地保护利用及保护性耕作,其中对每个黑土地保护利用项目县实施定额补助,对实施保护性耕作试点的地区按照试点面积和补助标准测算;轮作休耕等农业结构调整,根据轮作休耕面积、补助标准以及承担地下水超采区综合治理等特别试点任务的定额资金量测算,补助标准按照有关规定执行;特别试点任务是按照党中央、国务院部署确定的试点任务。

指导性任务:耕地保护与质量提升,根据基础资源(35%)、政策任务(40%)、贫困地区(5%)、绩效评价(20%)等因素测算。

其中基础资源因素包括耕地面积等,政策任务因素包括化肥减量增效实施项目县数量、退化耕地治理实施面积、取土化验与田间试验数量等。

计算方法:补助经费=黑土地保护项目县数量×定额补助金额+保护性耕作试点面积×试点补助标准+轮作面积×补助标准+休耕面积×补助标准+承担特别试点任务的定额资金量+耕地质量保护与提升资金规模×(基础资源因素×35%+政策任务因素×40%+贫困因素×5%+绩效评价系数×20%)——渔业资源保护支出。

约束性任务:长江流域重点水域禁捕,分为一次性补助和过渡期补助,其中一次性补助根据退捕渔船数量、补助标准测算,补助标准依据有关规定执行;过渡期补助根据绩效评价情况测算。

指导性任务:渔业增殖放流,根据基础资源(35%)、政策任务(40%)、贫困地区(5%)、绩效评价(20%)等因素测算。

其中基础资源因素包括适宜放流水域面积、水生生物保护区面积、水生生物保护区数量等,政策任务因素包括放流水生动物物种数量等。

计算方法:补助经费=退捕渔船数量×一次性补助标准+ 绩效系数×过渡期补助资金规模+渔业增殖放流资金规模×(基础资源因素×35%+政策任务因素×40%+贫困因素×5%+绩效评价系数×20%)——草原保护利用奖补支出。

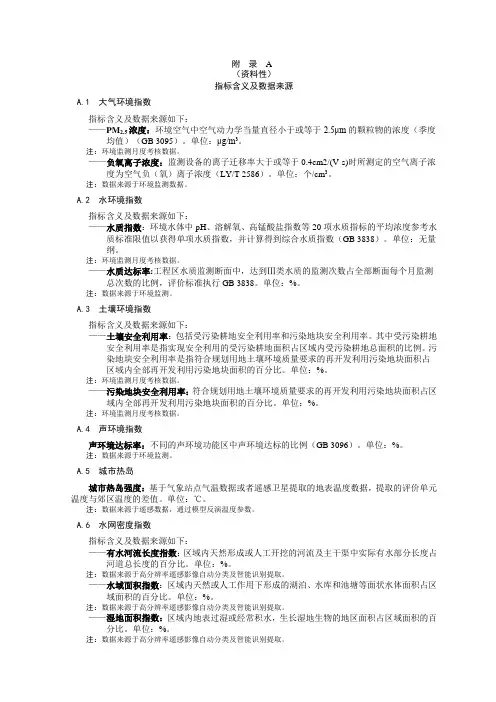

附录A(资料性)指标含义及数据来源A.1 大气环境指数指标含义及数据来源如下:——P M2.5浓度:环境空气中空气动力学当量直径小于或等于2.5μm的颗粒物的浓度(季度均值)(GB 3095)。

单位:μg/m3。

注:环境监测月度考核数据。

——负氧离子浓度:监测设备的离子迁移率大于或等于0.4cm2/(V·s)时所测定的空气离子浓度为空气负(氧)离子浓度(LY/T 2586)。

单位:个/cm3。

注:数据来源于环境监测数据。

A.2 水环境指数指标含义及数据来源如下:——水质指数:环境水体中pH、溶解氧、高锰酸盐指数等20项水质指标的平均浓度参考水质标准限值以获得单项水质指数,并计算得到综合水质指数(GB 3838)。

单位:无量纲。

注:环境监测月度考核数据。

——水质达标率:工程区水质监测断面中,达到Ⅲ类水质的监测次数占全部断面每个月监测总次数的比例,评价标准执行GB 3838。

单位:%。

注:数据来源于环境监测。

A.3 土壤环境指数指标含义及数据来源如下:——土壤安全利用率:包括受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率。

其中受污染耕地安全利用率是指实现安全利用的受污染耕地面积占区域内受污染耕地总面积的比例。

污染地块安全利用率是指符合规划用地土壤环境质量要求的再开发利用污染地块面积占区域内全部再开发利用污染地块面积的百分比。

单位:%。

注:环境监测月度考核数据。

——污染地块安全利用率:符合规划用地土壤环境质量要求的再开发利用污染地块面积占区域内全部再开发利用污染地块面积的百分比。

单位:%。

注:环境监测月度考核数据。

A.4 声环境指数声环境达标率:不同的声环境功能区中声环境达标的比例(GB 3096)。

单位:%。

注:数据来源于环境监测。

A.5 城市热岛城市热岛强度:基于气象站点气温数据或者遥感卫星提取的地表温度数据,提取的评价单元温度与郊区温度的差值。

单位:℃。

注:数据来源于遥感数据,通过模型反演温度参数。

附件 2“绿水青山就是金山银山”“两山指数”评估指标体系“两山指数”是量化反映“两山”建设水平,表征区域生态环境资产状况、绿水青山向金山银山转化程度、保障程度,服务“两山”基地管理的综合性指数。

“两山指数”作为“两山”基地后评估和动态管理的重要参考依据,主要包括构筑绿水青山、推动两山转化、建立长效机制三方面。

“两山指数”用于引导“两山”基地明确建设目标、重点任务和建设方向,相关指标及指标目标值不作为“两山”基地遴选门槛。

省生态环境厅另行发布“两山指数”评估技术导则,具体明确“两山指数”评估方法、指标权重、等级划分等,规范引导“两山”基地评估管理。

“两山指数”评估指标目标任务序号指标目标参考值1环境空气质量优良天数比例完成上级规定的改善目标;达到环境空气质量二级标准2集中式饮用水水源地水质达100%(剔除地质因素、调水因标率素等影响)3地表水水质达到或优于Ⅲ 类完成上级规定的考核任务;保水的比例持稳定或持续改善环境质量4地下水水质达到或优于Ⅲ 类完成上级规定的考核任务;保构筑绿水水的比例持稳定或持续改善青山5受污染耕地安全利用率>95%6污染地块安全利用率>95%7林草覆盖率丘陵区≥40%平原区≥16%生态状况8物种丰富度稳定提高—1—目标任务序号指标目标参考值9生态保护红线面积不减少10单位国土面积生态系统生产稳定提高总值民生福祉11居民人均生态产品产值占比稳定提高12绿色、有机农产品产值占农稳定提高业总产值比重生态经济13生态加工业产值占工业总产稳定提高值比重推动“两14生态旅游收入占服务业总产稳定提高山”转化值比重生态补偿15生态补偿类收入占财政总收稳定提高入比重16国际国内生态文化品牌获得社会效益17“两山”建设成效公众满意度>95%18“两山”基地制度建设建立实施建立长效制度创新19生态产品市场化机制建立实施机制资金保障20生态环保投入占 GDP比重>3%—2—指标解释:1.环境空气质量优良天数比例指标解释:指行政区域内空气质量达到或优于二级标准的天数占全年有效监测天数的比例。

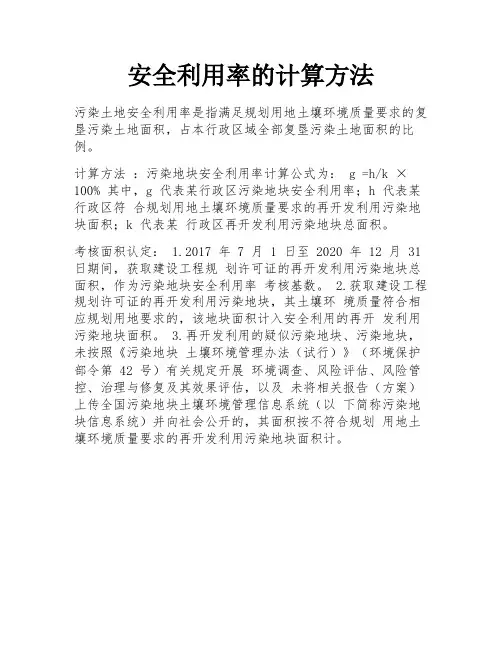

安全利用率的计算方法

污染土地安全利用率是指满足规划用地土壤环境质量要求的复垦污染土地面积,占本行政区域全部复垦污染土地面积的比例。

计算方法:污染地块安全利用率计算公式为:g =h/k × 100% 其中,g 代表某行政区污染地块安全利用率;h 代表某行政区符合规划用地土壤环境质量要求的再开发利用污染地块面积;k 代表某行政区再开发利用污染地块总面积。

考核面积认定: 1.2017 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间,获取建设工程规划许可证的再开发利用污染地块总面积,作为污染地块安全利用率考核基数。

2.获取建设工程规划许可证的再开发利用污染地块,其土壤环境质量符合相应规划用地要求的,该地块面积计入安全利用的再开发利用污染地块面积。

3.再开发利用的疑似污染地块、污染地块,未按照《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部令第 42 号)有关规定开展环境调查、风险评估、风险管控、治理与修复及其效果评估,以及未将相关报告(方案)上传全国污染地块土壤环境管理信息系统(以下简称污染地块信息系统)并向社会公开的,其面积按不符合规划用地土壤环境质量要求的再开发利用污染地块面积计。

受污染耕地安全利用工作方案1. 背景和目标在农业发展和城市化进程中,耕地受到污染的问题日益严重。

受污染的耕地如果不得到安全利用,不仅会对农业生产和粮食安全造成威胁,还可能对环境和人民健康造成长期的影响。

为了解决这一问题,制定受污染耕地安全利用工作方案,对受污染耕地进行安全利用和治理,具有重要意义。

本工作方案旨在制定一套科学、可行的受污染耕地安全利用工作方案,以实现以下目标: - 保障农业生产和粮食安全;- 最大限度减轻环境和人民健康风险; - 促进可持续发展和生态保护。

2. 现状分析2.1 受污染耕地类型和分布情况分析受污染耕地主要包括重金属污染、有机污染和农药残留等。

根据调查统计数据,我国受污染耕地主要分布在工业化较为发达的地区和城市周边。

不同地区的受污染耕地类型和分布情况存在差异,需要因地制宜制定相应的工作方案。

2.2 存在的问题受污染耕地安全利用面临以下问题: - 缺乏科学系统的监测和评估体系; - 治理措施缺乏有效的技术和规范; - 缺乏统一的政策法规和标准。

3. 工作方案3.1 监测和评估体系建设建立科学系统的受污染耕地监测和评估体系,包括以下方面: - 监测网络的建设:建立基于遥感和地理信息系统的受污染耕地监测网络,实现全面、准确地监测受污染耕地的分布和变化。

- 数据共享和交流平台建设:建立受污染耕地数据共享和交流平台,促进各地区之间的信息共享和经验交流。

- 评估指标和方法研究:研究制定受污染耕地评估的指标体系和评估方法,为受污染耕地治理提供科学依据。

3.2 受污染耕地治理技术研究与应用研究和推广适用于不同类型受污染耕地的治理技术,包括以下方面: - 重金属污染治理技术:研究开发针对重金属污染的土壤修复技术,通过土壤污染修复,减少重金属对农产品的富集和潜在的环境风险。

- 有机污染治理技术:研究开发适用于有机污染的耕地修复技术,包括生物修复、化学修复等方法,有效降低有机污染物的含量。

耕地整理评价和相关计算方法新增耕地率计算方法耕地定义:根据《土地分类》的通知(国土资发[2001]255号)对耕地的定义,耕地是指种植农作物的土地,包括熟地、新开发复垦整理地、休闲地、轮歇地、草田轮作地;以种植农作物为主,间有零星果树、桑树或其他数码的土地;平均每年能保证收获一季已复垦滩地和海涂。

耕地中还包括南方宽小于1.0米,北方宽小于2.0米的沟渠路和田埂。

新增耕地定义:指新增加的种植农作物的土地。

另外根据《土地分类》的通知(国土资发[2001]255号)规定,新增耕地面积除新增耕地外,还包括新增可转为耕地的园地、人工草地、养殖水面等。

新增耕地率指:新增耕地面积所占项目建设规模的比率。

新增耕地计算新增耕地率=新增耕地面积÷项目规模(建设规模)土地整理净增耕地面积可依据下面的公式进行计算:Mz=(1-R2)×(M1-M2)+(R1-R2)×M式中:Mz----整理后净增耕地面积;M----待整理农地区的原耕地面积;R1----整理前的待整理农地区田埂系数(南方宽<1.0米,北方宽<2.0米的沟、渠、路和田埂);R2----整理后的田埂系数(视当地实际情况和整理区类型确定);M1----待整理农地区非耕地地类的面积(含沟渠、道路、园地、林地和夹荒地等);M2----待整理农地区整理后必须保留的非耕地地类面积(含沟渠、道路、园地和林地等);上面的公式表明,土地整理净增耕地来源有两个途经:一是对整理前的耕地而言,通过降低田埂系数增加一部分耕地;二是通过减少非耕地地类面积增加一部分耕地。

例题:某土地整理项目,整理前耕地面积M=500公顷,非耕地地类面积(指耕地内的沟渠、道路、园地、林地和夹荒地、居民点等)M1=150公顷,整理前田埂系数(南方宽<1.0米,北方宽<2.0米的沟、渠、路和田埂)R1=10%。

整理后田埂系数R2=5%,整理后必须保留的非耕地地类面积(含沟渠、道路、园地、林地等)M2=50公顷,则该项目净增耕地面积Mz=?Mz=(1-R2)×(M1-M2)+(R1-R2)×M=(1-5%)×(150-50)+(10%-5%)×500=120(公顷)土地整理中的资源条件和效益分析例——以承德县三沟镇土地整理项目区为例摘要::资源条件分析是进行土地整理的前提和基础,只有摸清土地整理项目区的资源状况,才能因地制宜地对项目区进行科学的规划,全面提高土地利用效率,确保经济效益、社会效益和生态效益达到合理的协调统一和效益的最大化。