2021年八年级物理新人教版熔化和凝固(I)

- 格式:doc

- 大小:89.50 KB

- 文档页数:5

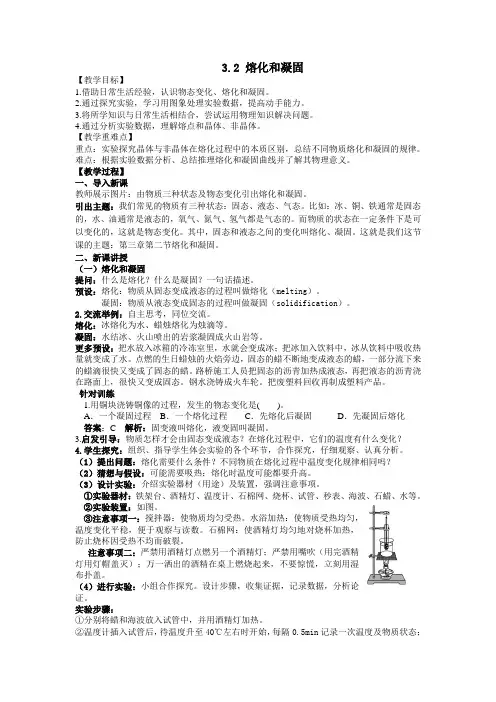

3.2 熔化和凝固【教学目标】1.借助日常生活经验,认识物态变化、熔化和凝固。

2.通过探究实验,学习用图象处理实验数据,提高动手能力。

3.将所学知识与日常生活相结合,尝试运用物理知识解决问题。

4.通过分析实验数据,理解熔点和晶体、非晶体。

【教学重难点】重点:实验探究晶体与非晶体在熔化过程中的本质区别,总结不同物质熔化和凝固的规律。

难点:根据实验数据分析、总结推理熔化和凝固曲线并了解其物理意义。

【教学过程】一、导入新课教师展示图片:由物质三种状态及物态变化引出熔化和凝固。

引出主题:我们常见的物质有三种状态:固态、液态、气态。

比如:冰、铜、铁通常是固态的,水、油通常是液态的,氧气、氮气、氢气都是气态的。

而物质的状态在一定条件下是可以变化的,这就是物态变化。

其中,固态和液态之间的变化叫熔化、凝固。

这就是我们这节课的主题:第三章第二节熔化和凝固。

二、新课讲授(一)熔化和凝固提问:什么是熔化?什么是凝固?一句话描述。

预设:熔化:物质从固态变成液态的过程叫做熔化(melting)。

凝固:物质从液态变成固态的过程叫做凝固(solidification)。

2.交流举例:自主思考,同位交流。

熔化:冰熔化为水、蜡烛熔化为烛滴等。

凝固:水结冰、火山喷出的岩浆凝固成火山岩等。

更多预设:把水放入冰箱的冷冻室里,水就会变成冰;把冰加入饮料中,冰从饮料中吸收热量就变成了水。

点燃的生日蜡烛的火焰旁边,固态的蜡不断地变成液态的蜡,一部分流下来的蜡滴很快又变成了固态的蜡。

路桥施工人员把固态的沥青加热成液态,再把液态的沥青浇在路面上,很快又变成固态。

钢水浇铸成火车轮。

把废塑料回收再制成塑料产品。

针对训练1.用铜块浇铸铜像的过程,发生的物态变化是()。

A.一个凝固过程B.一个熔化过程C.先熔化后凝固D.先凝固后熔化答案:C 解析:固变液叫熔化,液变固叫凝固。

3.启发引导:物质怎样才会由固态变成液态?在熔化过程中,它们的温度有什么变化?4.学生探究:组织、指导学生体会实验的各个环节,合作探究,仔细观察、认真分析。

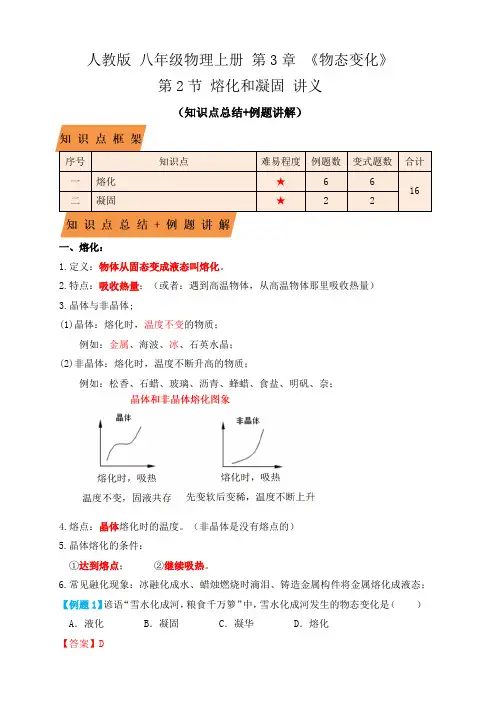

人教版八年级物理上册第3章《物态变化》第2节熔化和凝固讲义(知识点总结+例题讲解)一、熔化:1.定义:物体从固态变成液态叫熔化。

2.特点:吸收热量;(或者:遇到高温物体,从高温物体那里吸收热量)3.晶体与非晶体;(1)晶体:熔化时,温度不变的物质;例如:金属、海波、冰、石英水晶;(2)非晶体:熔化时,温度不断升高的物质;例如:松香、石蜡、玻璃、沥青、蜂蜡、食盐、明矾、奈;4.熔点:晶体熔化时的温度。

(非晶体是没有熔点的)5.晶体熔化的条件:①达到熔点;②继续吸热。

6.常见融化现象:冰融化成水、蜡烛燃烧时滴泪、铸造金属构件将金属熔化成液态;【例题1】谚语“雪水化成河,粮食千万箩”中,雪水化成河发生的物态变化是( )A.液化 B.凝固 C.凝华 D.熔化【答案】D【解析】解:雪化水是由固态变成液态的过程,是熔化现象。

故选:D。

【变式1】下列物态变化现象中属于熔化的是( )A.冰雪的消融 B.雾凇的形成 C.云海的形成 D.白雾的消散【答案】A【解析】解:A、冰雪的消融是物质从固态到液态的过程,属于熔化,故A符合题意;B、雾凇的形成是物质由气态直接变为固态的过程,属于凝华,故B不符合题意;C、云海的形成是物质从气态变为液态的过程,属于液化,故C不符合题意;D、白雾的消散是物质从液态变为气态的过程,属于汽化,故D不符合题意。

故选:A。

【例题2】如图所示,在1个标准大气压下,冰熔化成水的过程中,其温度保持在( )A.100℃B.37℃C.20℃D.0℃【答案】D【解析】解:冰是晶体,在1标准大气压下冰的熔点是0℃,所以冰熔化成水的过程中吸热,温度保持熔点温度不变,此时的温度是0℃。

故选:D。

【变式2】雪天为了使积雪尽快熔化,环卫工人在路面上撒盐,这是因为( )A.盐使积雪的熔点降低B.盐使积雪的温度升高到0℃而熔化C.盐使积雪的熔点升高D.撒盐后的雪不再属于晶体,不需要达到熔点就可以熔化【答案】A【解析】解:寒冷的冬季,空气温度低于雪的熔点,为了使雪尽快熔化,向积雪撒盐,是在其它条件相同时,在积雪上洒盐水相当于掺杂质,使雪的熔点降低,从而使积雪熔化,交通方便,故A正确。

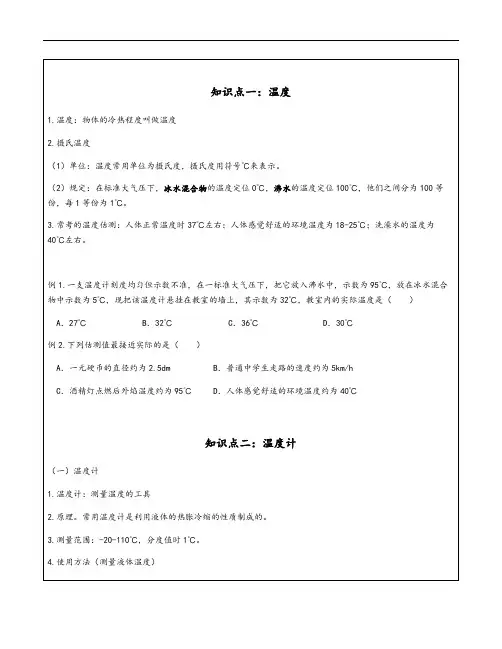

知识点一:温度1.温度:物体的冷热程度叫做温度2.摄氏温度(1)单位:温度常用单位为摄氏度,摄氏度用符号℃来表示。

(2)规定:在标准大气压下,冰水混合物的温度定位0℃,沸水的温度定位100℃,他们之间分为100等份,每1等份为1℃。

3.常考的温度估测:人体正常温度时37℃左右;人体感觉舒适的环境温度为18-25℃;洗澡水的温度为40℃左右。

例1.一支温度计刻度均匀但示数不准,在一标准大气压下,把它放入沸水中,示数为95℃,放在冰水混合物中示数为5℃,现把该温度计悬挂在教室的墙上,其示数为32℃,教室内的实际温度是()A.27℃ B.32℃ C.36℃ D.30℃例2.下列估测值最接近实际的是()A.一元硬币的直径约为2.5dm B.普通中学生走路的速度约为5km/hC.酒精灯点燃后外焰温度约为95℃ D.人体感觉舒适的环境温度约为40℃知识点二:温度计(一)温度计1.温度计:测量温度的工具2.原理。

常用温度计是利用液体的热胀冷缩的性质制成的。

3.测量范围:-20-110℃,分度值时1℃。

4.使用方法(测量液体温度)(1)估:估计被测液体的温度范围。

(2)选:根据估测温度选择合适的温度计。

(3)看:看清温度计的量程和分度值。

(4)放:玻璃泡全部浸入被测液体中,不要接触容器底或壁。

(5)读:待示数稳定后,读数时玻璃泡不能离开被测液体,实现要与液柱的液面相平。

(二)体温计1.测量范围:35-42℃,分度值为0.1℃。

2.使用方法:(测量人体体温)使用前需要拿着温度计用力向下挨甩,使水银回到玻璃泡中。

3.结构的特殊性:体温计的玻璃泡和直玻璃管之间有很细的弯管,水银不能自动流回玻璃泡内,这样当体温计离开人体时,它表示的仍是人体的温度。

例1.水银体温计的制作原理是()A.固体热胀冷缩 B.液体热胀冷缩C.气体热胀冷缩 D.双金属片的热膨胀程度不同例2.关于温度计的使用,下列说法中错误的是()A.所测的温度不能超过温度计的最大刻度值B.温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中,不要碰到容器底和容器壁C.温度计玻璃泡浸入液体后要稍过一段时间,待示数稳定后再读数D.为方便读数,总将温度计从被测液体中拿出来靠近眼睛,视线与液柱的上表面相平例3.体温计的测量精度可达到0.1℃,这是因为()A.体温计的玻璃泡的容积大且直管内径很细B.体温计的测量范围只有35℃到42℃C.体温计的玻璃泡附近有一段弯曲的细管D.体温计比较短例4.测量液体的温度,图中正确的是()例5.下列关于使用温度计的操作步骤,正确的排列为()①观察温度计读数并记录②取出温度计③选取适当温度计④估计被测物体的温度⑤让温度计的玻璃泡与被测物体充分接触数分钟。

专题3.2 熔化和凝固【四大题型】【人教版】【题型1 熔化和凝固的概念和现象】....................................................................................................................... 【题型2 晶体熔化和凝固的特点】........................................................................................................................... 【题型3 实验探究】................................................................................................................................................... 【题型4 熔化和凝固在生活中的应用】...................................................................................................................【知识点1 熔化和凝固的概念和现象】1定义:物质从固态转变为液态的过程称为熔化,在熔化过程中需要吸收热量;凝固是熔化的逆过程。

凝固是熔化的相反过程,凝固是放热的。

水形成冰,由液态变为固态,属于凝固现象。

2熔点:晶体熔化的温度称为熔点。

3凝固点:液体凝固成固体的温度称为凝固点;同一物质的凝固点等于熔点。

4用途:超市采用冰融法保鲜荔枝和虾仁。

5凝固条件:(1)温度达到凝固点。

(2)它在散发热量。

6压力对熔点的影响如下晶体的熔点不是固定的,压力的变化会对物质的熔点产生一定的影响。

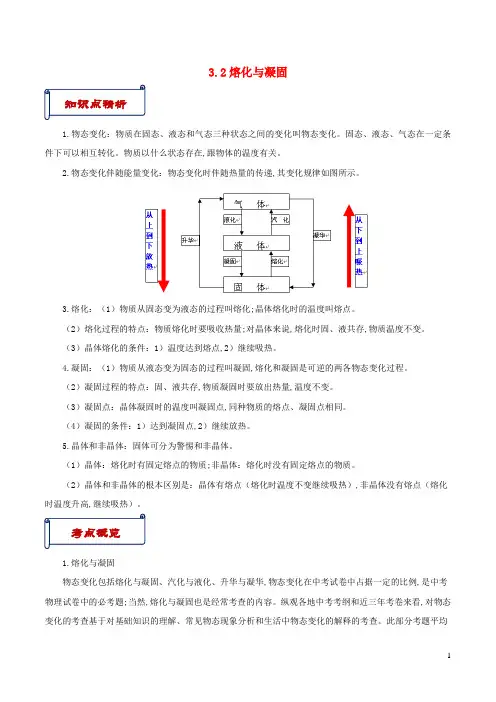

3.2熔化与凝固1.物态变化:物质在固态、液态和气态三种状态之间的变化叫物态变化。

固态、液态、气态在一定条件下可以相互转化。

物质以什么状态存在,跟物体的温度有关。

2.物态变化伴随能量变化:物态变化时伴随热量的传递,其变化规律如图所示。

3.熔化:(1)物质从固态变为液态的过程叫熔化;晶体熔化时的温度叫熔点。

(2)熔化过程的特点:物质熔化时要吸收热量;对晶体来说,熔化时固、液共存,物质温度不变。

(3)晶体熔化的条件:1)温度达到熔点,2)继续吸热。

4.凝固:(1)物质从液态变为固态的过程叫凝固,熔化和凝固是可逆的两各物态变化过程。

(2)凝固过程的特点:固、液共存,物质凝固时要放出热量,温度不变。

(3)凝固点:晶体凝固时的温度叫凝固点,同种物质的熔点、凝固点相同。

(4)凝固的条件:1)达到凝固点,2)继续放热。

5.晶体和非晶体:固体可分为警惕和非晶体。

(1)晶体:熔化时有固定熔点的物质;非晶体:熔化时没有固定熔点的物质。

(2)晶体和非晶体的根本区别是:晶体有熔点(熔化时温度不变继续吸热),非晶体没有熔点(熔化时温度升高,继续吸热)。

1.熔化与凝固物态变化包括熔化与凝固、汽化与液化、升华与凝华,物态变化在中考试卷中占据一定的比例,是中考物理试卷中的必考题;当然,熔化与凝固也是经常考查的内容。

纵观各地中考考纲和近三年考卷来看,对物态变化的考查基于对基础知识的理解、常见物态现象分析和生活中物态变化的解释的考查。

此部分考题平均考点概览知识点精析分值在5~6分左右,常考题型有选择题(一个考题,分值以2分居多)、填空题(一个考题,分值以2~3分居多)、实验探究题(一个考题,分值一般为3~6分),也曾出现过简答或对物态变化现象的解释等题型,其中实验探究题分值稍高。

物态变化在2019年中考物理试卷中仍会出现,也会延续以前的考查方式和规律,不会有很大变化。

考查思路主要分为三个方面:(1)判断物态变化的类型;(2)物态变化中的吸放热;(3)图像分析。

《熔化和凝固》教学设计一、教学目标(一)知识与技能1.知道常见的物质有气态、液态和固态三种形态,知道物质的固态和液态之间是可以转化的。

2.知道晶体和非晶体的区别,明白熔化曲线和凝固曲线的物理的含义。

(二)过程与方法1.通过实验探究晶体和非晶体熔化过程,掌握晶体和非晶体在熔化过程中温度的变化规律,总结出晶体熔化所需要达到的条件。

2.学生能够对实验数据进行处理,理解固体熔化和液体凝固的规律。

(三)情感态度与价值观通过教学活动,培养学生尊重自然规律和实验数据的科学态度,体会交流合作和总结归纳的重要性和必要性。

二、教学重难点1.教学重点:晶体和非晶体熔化和凝固温度变化规律。

2.教学难点:晶体熔化的条件。

3.教学准备:铁架台、酒精灯、火柴、石棉网、烧杯、水、试管、温度计、海波、松香、水浴锅、秒表、多媒体课件等。

三、引入新课多媒体出示超市生鲜类摊位照片。

教师:这是我们在超市经常看到的熟悉的情景,尽管上面摆放的有海鲜,有鸡肉等不同商品,但是也有一个共同点,那就是他们的下面都铺着一层碎冰,同学们知道这是为什么吗?教师引导学生引导学生积极思考,回答以下问题:时间久了,冰会怎么样?(熔化)冰熔化后会变成什么状态?(液态)液态得水又会怎么样?(变成水蒸气)进而引导学生明白:随着温度的变化,物质会在固、液、气三种状态之间变化,我们把物质各种状态间的变化叫做物态变化。

我们把像冰变成水这种使物质由固态变成液态的过程叫做熔化,把水结成冰这种物质由液态变为固态的过程叫做凝固。

四、进行新课1.熔化和凝固教师:生活中你见过哪些熔化现象?学生:春天的时候冰雪都化成了水;蜡烛点燃时会流下蜡油;妈妈炒菜时,放在锅里的块状荤油会变成液态,以及炼钢厂里面的铁在高温下也会变成铁水等等,这些都是物质由固态变成液态的现象。

教师:生活中你又见过哪些凝固现象呢?学生:长时间放在冰箱里的矿泉水会结冰;蜡油冷却后就会变成固态的。

教师:物质怎样才能从固态变成液态?学生:都需要对它们加热。

人教版八年级物理上册第三章第2节《熔化和凝固》教案一. 教材分析《熔化和凝固》是人教版八年级物理上册第三章第2节的内容,主要讲述了熔化和凝固的概念、特点以及晶体和非晶体的熔化和凝固过程。

本节课的内容与生活实际紧密相连,便于学生理解和掌握。

在教材中,通过实验和现象的描述,引导学生探究熔化和凝固的规律,培养学生的观察能力和实验能力。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的物理基础知识,对实验现象有一定的观察能力。

但是,对于熔化和凝固的微观机制以及晶体和非晶体的特点,可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,需要结合学生的实际情况,用生动形象的语言和实例,帮助学生理解和掌握。

三. 教学目标1.知识与技能:使学生了解熔化和凝固的概念,掌握晶体和非晶体的熔化和凝固特点;2.过程与方法:通过实验观察和数据分析,培养学生的观察能力和实验能力;3.情感态度价值观:激发学生对物理现象的兴趣,培养学生的探究精神。

四. 教学重难点1.熔化和凝固的概念及特点;2.晶体和非晶体的熔化和凝固过程;3.熔化和凝固过程中的温度变化规律。

五. 教学方法1.采用问题驱动的教学方法,引导学生主动探究;2.利用实验和实例,生动形象地展示熔化和凝固过程;3.通过小组讨论和总结,培养学生的合作精神和归纳能力。

六. 教学准备1.实验器材:冰、水、温度计、容器等;2.多媒体教学设备:电脑、投影仪等;3.教学课件和资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示生活中的熔化和凝固现象,如冰雪融化、水结冰等,引导学生关注这些现象,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)通过实验和实例,呈现熔化和凝固的过程,如将冰块放入容器中,观察冰块逐渐融化的过程。

在呈现过程中,引导学生观察和记录温度变化。

3.操练(15分钟)学生分组进行实验,观察晶体和非晶体的熔化和凝固过程,记录实验数据。

教师巡回指导,解答学生疑问。

4.巩固(10分钟)学生根据实验数据,分析晶体和非晶体的熔化和凝固特点,总结熔化和凝固的规律。

3.2熔化和凝固【学习目标】1.了解气态、液态和固态是物质存在的三种状态;2.了解物质的固态和液态之间是可以转化的;3.了解熔化、凝固的含义,了解晶体和非晶体的区别。

【教学重难点】重点:1.通过实验探究,知道物质熔化、凝固的规律。

2.了解晶体和非晶体的区别。

难点:应用熔化吸热和凝固放热解决生活和自然界中的问题。

【教学方法】实验探究法、对比法、图象法【教学过程】(一)新课导入:多媒体展示生活中的各种物态变化的事例:铁矿石在高温炉中熔化为铁水,从高温炉中倒出的铁水凝固成铁板;低温度实验是在低温状态下制得液态氧、氮和固态氧、氮,不同季节、气候下的水的状态变化。

学生思考交流:还能举出一些自然界和日常生活中的各种不同状态的物质吗?教师引导归纳:随着温度的变化,物质会在固、液、气三种状态之间变化,我们这节课开始学习物质不同状态之间的转化——物态变化。

(二)新课讲授:物态变化师生归纳总结:1.物质通常有三种状态:固态、液态和气态,如冰、水、水蒸气就是水这种物质的三种状态。

2.物质各种状态之间的变化叫做物态变化。

(二)熔化和凝固1.熔化和凝固这节课我们先探究固态和液态间的变化。

师生共同归纳概念:(1)物质从固态变成液态的过程叫做熔化。

(2)物质从液态变成固态的过程叫做凝固。

学生举出日常生活中熔化和凝固的例子,如:(1)冰棒化成水:熔化;(2)钢水浇铸成火车轮:凝固;(3)把废塑料回收再制成塑料产品:先熔化再凝固。

2.探究固体熔化时温度的变化规律结合生活中,冰的熔化过程,想一想,冰的熔化需要什么条件,不同的物质熔化时温度将会如何变化。

学生开始思考设计,提出问题等。

(1)实验目的探究固体熔化时温度的变化规律。

(2)提出问题不同物质在由固态变成液态的过程中,温度的变化规律相同吗?(3)猜想与假设a.不同物质在固态变成液态的过程中,温度可能会升高;b.不同物质在由固态变成液态的过程中,温度可能会保持不变。

(4)制订计划,设计实验实验器材:温度计、酒精灯、大试管、烧杯、水、碎蜡块、海波、铁架台、石棉网等。

第三章物态变化第二节熔化和凝固1、物态变化:物质常见的三种存在状态是________、________、________.各种状态之间可以相互转化,叫做________.2、熔化和凝固的定义:物质从固态变成液态叫做________,这个过程需要_______热;从液态变成固态叫做_________ ,这个过程需要_________热.3、物质在熔化时吸热,但温度不变,这类固体叫做________.物质在熔化时吸热,温度就不断的上升,这类固体叫做________.晶体熔化时的温度叫做________.晶体没有确定的________.4、液体凝固形成晶体时也有确定的温度,这个温度叫做________,同一种物质的熔点和凝固点是________的.5、要使晶体熔化,温度必须达到________,且继续________,两个条件缺一不可;要使晶体凝固,温度必须达到________,且继续________.6、一支正在燃烧的蜡烛,会有蜡烛液从燃烧处流下,在流下过程中又会变成固体的蜡附着在蜡烛上,这一过程中蜡先________后又________(均填物态变化名称),但是蜡没有固定的熔化温度,所以蜡是________.7、超市里正在出售的海鲜周围要铺一层碎冰块,这是因为冰熔化时要________,但温度________(填“升高”“降低”或“不变”),所以能起到保鲜的作用.8、冬天北方农村的菜窖里放几桶水,菜就不易冻坏,这是因为水________时会________热,因此窖内温度不致太________.9、利用如图甲所示的装置探究某物质熔化时温度的变化规律。

请回答下列问题:(1)安装实验器材时,小亮应按照_______(“自上而下”或“自下而上”)的顺序进行。

(2)测量过程中,温度计在某一时刻的示数如图乙所示,此时该物质的温度为_______℃。

(3)根据实验数据画出该物质的温度随加热时间变化的图像如图丙所示,由图可知,当加热到第10分钟末,试管中物质所处的物态是_______态,该物质为_______(选填“晶体”或“非晶体”)。

2021年八年级物理新人教版熔化和凝固(I)

三维教学目标

·知识与技能:理解气态、液体和固态是物质存在的三种形态;了解物质的固态和液态之间是可以转化的;了解熔化、凝固的含义,了解晶体和非晶体的区别;了解熔化曲线和凝固的物理含义。

·过程与方法:通过探究固体熔化时的温度变化的规律,感知发生状态变化的条件;了解有没有固定的熔化温度是区别晶体和非晶体的一种方法;通过探究活动,使学生了解图像是一种比较直观的表示物理量变化的方法。

·情感、态度与价值观:通过教学活动,激发学生对自然现象的关心,产生乐于探索自然现象的情感。

重点、难点分析

晶体的熔化和凝固实验,在熔点(或凝固点)不断地吸热,但温度保持不变,这个现象不容易做到。

要得出正确结论,对实验要求较高,希望按照下面的要去做。

对于晶体和非晶体的区分,学生知道从熔化过程表现出的特点区分就可以了。

教学过程

一、引入新课

方法1:承上启下引入。

提出问题:黑龙江省北部一月份的平均气温在-30℃以下,漠河镇的最低气温达到过-52.3℃。

在这样冷的地区测气温应该用水银温度计,还是用酒精温度计呢?根据什么来选择呢?

我们学习“熔化和凝固”。

方法2:生活事例引入。

水的三态变化学生是知道的,由此提出问题:热天,从冰柜中拿出的病,一会儿变成了水,再过一段时间水干了。

随着温度的变化,物质会在固、液、气三种状态之间变化。

物质

在固、液、气之间变化有什么特点呢?

我们学习“熔化与凝固”。

二、进行新课

由于萘对人体有危害,课本已将晶体熔化的实验换用海波。

海波在照相器材商店、化工店都容易买到。

假如买不到海波而手边又有萘,则务必只由教师

来演示,不要让学生接触萘,而教师也要注意实验室通风好些,

尽量少吸入萘蒸气。

本节课的实验比较难做,根据学校条件不同可以提供

两种方案供参考。

方案一:

如果学校实验仪器较多,可在实验室组织学生进行探究

“固体熔化时温度的变化规律”,事前将学生分成若干实验小

组(2~3人为一组)。

把仪器按教材50页图4-7观察熔化现象

的实验装置组装好。

提出问题:不同物质在由固态变成液态的熔过程中,温度

的变化的规律相同吗?

猜想和假设:熔化过程一定要加热,所以物质一定要吸收

热量。

这时温度可能也是不断上升的。

设计实验和进行实验:研究蜡和海波(硫代硫酸钠)的熔化过程。

参照如图选择需要的实验器材。

注意:实验时,严禁用酒精灯点燃另一只酒精当;用完酒精灯必须用灯冒盖灭(不能用嘴吹);万一洒出的酒精在桌上燃烧起来,不要惊慌,立即用湿布铺盖。

时间/min 0 1 2 3 4 5 …

海波的温度/℃

蜡的温度/℃

将温度计插入试管后,待温度升至40℃左右时开始,每个大约1min记录一次温度;在海波或蜡完全熔化后再记录4~5次。

分析和论证:在图2和图3的方格纸上的纵轴表示温度,温度的数值已经标出;横轴表示时间,请你自己写上。

根据表中各个时刻的温度在方格纸上描点,然后将这些点用平滑曲

线连接,便得到熔化时温度随时间变化的图像。

根据你对实验数据的整理和分析,总结海波和蜡在熔化前、熔化中和熔化后三个阶段的温度特点。

说明:图像可以用来表示一个物理量(如温度)随另一个物理量(如时间)变化的情况,很只管。

所以各门科学都常用它。

评估:回想实验过程,有没有可能在什么地方发生错误?进行论证的根据充分吗?实验结果可靠吗?

交流与合作:与同学进行交流。

你们的结果和别的小组的结果是不是相同?如果不同,怎样解释?

写出实验报告。

说明:1.这个方案适合基础较好的学校和学习能力较强的学生。

2.实验时,让少数小组观察蜡的熔化过程,多数小组观察海波的熔化过程。

实验小组每个同学要有明确分工。

专人负责报时间,专人负责观察温度和照顾仪器,专人负责记录等。

3.实验开始前教师要讲解实验的做法和注意事项。

除了要将实验目的、如何分组、如何分工、观察什么、记录什么、如何画图像等之外,由于学生没有用过酒精灯,还要特别注意向学生讲清如何点燃、熄灭酒精灯,万一酒精洒在桌上并燃烧起来,如何扑灭。

教师要准备几块湿布备用。

4.由于本实验所需时间较长,(最快观察一个过程也要10min),还由于海波凝固过程中会发生过冷现象,建议只观察熔化过程,不观察凝固过程。

方案二:

本方案适应仪器较少、学生学习能力较弱的学校。

准备两套实验仪器,一套观察海波的熔化,另一套观察松香(或蜡)的熔化。

两套实验

仪器放在讲台两侧。

每套仪器都要有一人报时,二人读温度计示数,一人在黑板上记录数据,其他同学在下面观察。

注意:采用此方案,教师不要包办代替,要有学生参与观察和数据记录。

实验结束后,根据记录在坐标纸上(或黑板上)画出海波和松香(或蜡)的熔化区县(温度——时间图像)。

利用曲线来讲熔点、晶体和非晶体的区别、熔化吸热。

关于熔点和凝固点

从分析晶体和非晶体的熔化曲线入手(如果本课实验得出的晶体熔化曲线不理想,可向学生讲清楚另外分析一条理想的熔化图像,学生可以接受),得出晶体有一定的熔点,非晶体没有一定的熔点。

置于什么叫晶体和非晶体,不必更多地讲述,更不必讲空间点阵结构。

只要让学生知道课本上说的那些晶体和非晶体即可。

晶体和非晶体的凝固图像,可以照课本上那样讲,即告诉学生从实验得到课本图4-9所示的曲线。

为了加深学生印象,可让学生讨论“想象议议”的问题,认清课本图4-9甲各线段表示温度怎样变化和物质处于什么状态。

而后讲晶体、非晶体凝固的区别和凝固点。

教师应明确,图4-9甲不是图4-8所示的海波熔化而又凝固示所得到的图像,而是个相当理想的晶体凝固图像。

查数据表是学生应学会的一种技能,要指导学生认真察看课本上的“几种物质的熔点”表

说明:

1.本节课文内容丰富,知识有一定的难度。

教学重点应是熔点和凝固点及熔化吸热和凝固放热。

建议安排好学生实验,使学生充分认识晶体熔化和凝固时的特点,对图像分析得细致、透彻,有利于学生加深认识、突出重点。

2.教学难点是晶体熔化或凝固时,虽然伴随有热的得失,但是温度不变。

受初中学生知识水平的限制,教师不必从理论上去讲解,只要通过学生实验,观察现象,从事实出发,学生能记住这一事实即可。

3.突出重点、突破难点的有效方法是做好学生实验。

实验应注意以下几点:一是海波的纯度

尽可能高。

二是对海波开始加热时,不要用温水,温水会使试管内靠管壁的海波先熔化,而中央部分的海波的温度还没有达到48℃。

三是搅拌要及时、不停顿。

由于海波是粉末状,导热性能差,只有不停搅拌才可望实验成功。

4.熔化吸热、凝固放热的教学,采用海波自白这种拟人化的方法,颇具趣味性和启发性,教师不妨一试。

o 35887 8C2F 谯c 20791 5137 儷34632 8748 蝈24001 5DC1 巁23023 59EF 姯39375 99CF 駏38928 9810 預29359 72AF 犯31507 7B13 笓。