最新17第十七章矫正社会工作

- 格式:doc

- 大小:61.50 KB

- 文档页数:34

第一章矫正社会工作概述矫正的定义:国家司法机关和相关工作人员通过各种措施和手段使犯罪者或具有犯罪倾向的违法人员得到思想上、心理上和行为上的矫正治疗,从而重新融入社会,成为社会正常成员的过程。

矫正制度和措施的功能:1、惩罚:矫正制度固有的基本属性,是受刑人对他人和社会的一种补偿,包括物质性的损失(金钱、权益等)和非物质性的损失(名声、地位等)。

2、隔绝:把受刑人与外部社会隔绝,既是对其自由权利的剥夺或限制,又减少其对社会的威胁,为各种矫正措施提供先决条件。

3、威慑:矫正制度和措施对一般社会成员的威慑和警戒,使其不敢违法犯罪。

4、改造:最终目的是使罪犯心理、思想和行为上得到矫正,重新融入社会。

人类惩罚制度的发展三阶段:以自由刑和生命刑为主的阶段;以监禁刑为主的阶段:以监禁刑为主向以非监禁刑为主的过渡阶段监禁刑的局限:1、违背了人道主义精神,剥夺了犯人的自由、自主、安全感、物品和服务、异性关系等,这些都违背人道主义原则。

2、使被监禁人身心受到伤害,空间拥挤是构成身体和心理疾病的主要基础;监狱是一个极易形成挫折情景和挫折情绪的场所;监狱生活可能形成孤独的人格特征。

3、负性互动影响渐进矫正的效果:与正常人的交往和沟通被隔绝,被监禁人之间的互动和沟通使得他们原油的思想观念和行为可能延续,另一方面潜在的相互教唆的可能使他们的心理、思想和行为向更恶劣情况发展。

4、被监禁人的社会化过程中断,不能跟上时代、社会的变化;另一方面为适应监禁生活他们会养成一套监狱特有的情景意识和行为方式。

5、监禁成本过高,直接成本如建设费用、工作人员费用、生活费用,间接成本如给被监禁人原工作单位和家庭带来的损失,减少其社会贡献等。

社区矫正的定义:社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式,是指将符合社区矫正条件的罪犯置于社区内,由专门的国家机关,在相关社会团体、民间组织及社会志愿者的协助下,在判决或裁定的期限内,矫正其犯罪意识和行为恶习,并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

6.社区矫正中的社会工作(1)缓刑、假释、监外执行人员的监督管理和教育帮扶(2)院舍训练的组织管理(针对犯罪青少年)中途家庭、寄养家庭、教养院、感化院(3)社会服务计划的执行(以服务对象的利益为核心)社会服务计划的益处是通过从事公益劳动和服务培养罪犯的劳动习惯和社会责任感;在服务过程中学会生产、生活技能以增强就业能力;在社会交往中学会处理人际关系的本领以增强社会适应能力;通过无偿的社区服务,使服刑人员的心理结构和行为方式发生正向的改变(4)为社区服刑人员提供社会服务:促进就业、帮助接受教育、做好基本生活救助、落实社会保险7.刑满释放后的社会工作(1)提供住宿场所(2)提供就业、就学辅导:技能培训、介绍工作机会、联系学校(3)提供生活辅导和医疗保健转介服务(4)提供物质援助8.针对涉毒人员的社会工作介入(1)提供戒毒康复服务—戒毒社会工作调查了解戒毒康复人员情况,开展心理社会需求评估;提供心理咨询、疏导等专业服务;调适社区及社会关系,营造有利的社会环境;开展有利于社会功能修复的其他专业服务。

(2)开展帮扶救助服务—戒毒社会工作链接生活、就学、就业、医疗和戒毒药物维持治疗等方面的政府资源与社会资源;组织其他专业力量和志愿者提供服务,协助解决生活困难,提升生计发展能力,改善社会支持网络,促进其社会融入。

(3)参与禁毒宣传教育—禁毒社会工作参与组织禁毒宣传活动,普及毒品预防和艾滋病防治等相关知识,宣传禁毒政策和工作成效,增强公民禁毒意识,提高公民自觉抵制毒品的能力。

倡导禁毒社会工作理念,降低并消除社会歧视与排斥。

(4)协助开展有关禁毒管理事务—禁毒社会工作协助开展吸毒人员排查摸底工作;协助建立相关档案资料,做好工作台账,进行定期评估;协助做好强制隔离戒毒人员出所衔接;发现违反治疗规定的,向乡镇(街道)禁毒工作机构报告,协助收集提供有关材料。

真题训练【真题·多选题】社会工作者小林走访发现,社区戒毒康复人员张女士面临多重困境:处于精神障碍发作期无法就业;以精神障碍为由拒绝履行社区戒毒协议;与毒友往来,存在复吸隐患;与父母同住,靠父母的退休金生活;与女儿经常吵架,冲突不断。

第十七章矫正社会工作1.什么是矫正社会工作?它与矫正工作有何联系和区别?答:(1)矫正社会工作的概念矫正社会工作也称矫治社会工作,是社会工作在矫正体系中的运用。

它是指专业人员或志愿人士,在专业价值观指引下,运用专业理论和方法、技术,为罪犯(或具有犯罪危险性的人员)及其家人,在审判、监禁处遇、社会处遇或刑释期间,提供思想教育、心理辅导、行为纠正、信息咨询、就业培训、生活照顾以及社会环境改善等,使罪犯消除犯罪心理结构,修正行为模式,适应社会生活的一种福利服务。

矫正社会工作包括以下四方面的涵义:①矫正社会工作是一种社会福利服务;②矫正社会工作是为特殊社会弱势群体——罪犯或违法人士提供的福利服务;③矫正社会工作是司法矫正体系中的社会福利服务;④矫正社会工作是一种专业化的社会福利服务。

(2)矫正社会工作与矫正工作的联系和区别矫正在司法领域有较广泛的适用范围和较高的使用频率。

矫正工作是从实践的层面讲,指的是国家行刑机关为预防罪犯再次犯罪而进行的活动。

①两者的联系:a.从功能看,两者都是为了防止罪犯再次犯罪而进行的活动;b.矫正社会工作是矫正工作的一种具体的实施方式,矫正社会工作是矫正工作与社会工作的结合。

②两者的区别:a.从性质上说,矫正工作是一种刑事执法活动,而矫正社会工作则是一种助人活动;b.从事工作的主体不同,矫正工作的从事主体是司法人员,而矫正社会工作的从事主体则是社会工作者(司法社工);c.矫正社会工作运用专业社会工作价值的引导,在其工作中体现了专业社会工作接纳、尊重、个别化等价值理念,运用了个案、小组等专业的社会工作方法。

而矫正工作没有具体的价值方法的指导。

d.矫正社会工作的服务对象不仅仅有犯罪者还包括其家属、家庭等,而矫正工作是针对犯罪者一个人进行的;2.矫正社会工作的理论基础和价值理念主要有哪些?答:(1)矫正社会工作的理论基础①人道主义是矫正社会工作的哲学基础人道主义提倡关心人、尊重人、以人为中心的世界观,深信人性具有高度的可塑性和丰富的“潜藏”,只要给予适当的机会和善加引导,必能改变与发展,即使人们偶尔失足犯事,也绝不能受轻视和唾弃,只要重新给予机会,定能改过自新。

初级社工工作实务考点:矫正社会工作概述2017初级社工工作实务考点:矫正社会工作概述导语:矫正社会工作是使罪犯消除犯罪心理结构,修正行为模式,适应社会生活的一种福利服务。

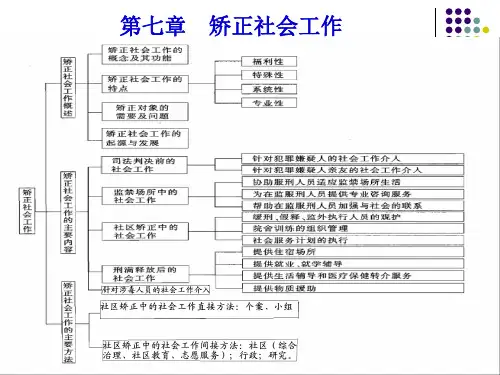

需要考试的筒子们可以跟着店铺一起来看看相关的考试内容哦~~第一节矫正社会工作概述章节重要考点:一、矫正社会工作的概念及其功能1、概念:矫正社会工作2、功能:1)针对罪犯:监管、矫正、服务2)针对环境:营造环境、促进刑罚制度二、服务对象的特点及需要1、特点:4个特点2、需要:4个方面需要三、矫正社会工作的`特点1、特殊性:服务对象是罪犯或具有犯罪危险性2、复杂性:强制性监管与人性化服务交织相伴3、长期性:服务期限与刑罚执行期限基本一致4、专业性:法律专业与社会工作专业相结合四、起源与发展1、起源发展:美国、英国、日本、中古香港地区和台湾地区2、我国发展:社区矫正五、矫正社会工作应包含的以下四方面含义:第一,矫正社会工作是一种社会福利服务。

第二,矫正社会工作是为特殊社会弱势群体提供的福利服务。

第三,矫正社会工作是司法矫正体系中的社会福利服务。

第四,矫正社会工作是一种专业化得社会福利服务。

章节精华习题:一、单项选择题1.矫正社会工作者阿娟近期把工作的重心转移到了罪犯的家庭和社区环境的改善,阿娟这样做的目的是( )。

A.营造有利于罪犯更新改造的环境B.促进刑罚制度更加人性化C.促进刑罚制度更加科学化D.促进刑罚制度的非监禁化答案:A2.矫正社会工作者小王在帮助罪犯小张时,发现小张他行为冲动,缺乏同情心,对人抱敌意,不关心人,喜欢古怪不平常的事,不顾安危,喜欢恶作剧,适应环境不良,对小王的引导非常敏感且抱有很强的戒心。

这里体现了小张身上具有的特征是( )。

A.自卑消沉的心理特征B.与社会严重脱节的社会特征C.困难重重的生活特征D.冲动好斗的人格特征。

第一章矫正社会工作概述一、监禁矫正与社区矫正社区矫正的优点:有利于矫正对象顺利回归社会;促进社会稳定;促进社会发展。

二、矫正社会工作的内涵指社会工作实施于矫正体系中。

它是指专业人员或志愿人士,在专业价值观指引下,运用社会工作的理论、知识和方法、技术,为罪犯(或具有犯罪危险性的人员)及其家人,在审判、监禁处遇、社会处遇或刑释期间,提供思想教育、心理辅导、行为纠正、信息咨询、就业培训、生活照顾以及社会环境改善等,使罪犯消除犯罪心理结构,修正行为模式,适应社会生活的一种福利服务。

1)一种社会福利服务;2)为特殊社会弱势群体提供的福利服务;3)司法矫正体系中的社会福利服务;4)一种专业化的社会福利服务三、矫正社会工作的分类根据司法程序可以分为:(司法判决前)和(司法判决后)的矫正社会工作;而司法判决后的矫正社会工作又分为:(监禁处遇中)和(社区中)的矫正社会工作。

(1)司法判决前的矫正社会工作工作对象:犯罪嫌疑人和及其亲友工作目的:撰写有关犯罪嫌疑人背景的调查报告,提交法庭做审判参考。

或者向犯罪嫌疑人的亲属提供各种帮助。

(2)监禁处遇中的矫正社会工作为在监服刑人员提供的服务,目的是调动罪犯自身的潜能以及社会资源,引导罪犯向积极的方向转化,以达到改过自新、回归社会的目的。

具体工作内容:1)个案辅导;2)团体治疗;3)联系社会;4)职业辅导;5)评估报告(3)社区中的矫正社会工作1)社区矫正社会工作社区矫正是对罪行较轻或狱内服刑表现较好的罪犯,在执行一定的刑期后,运用社会力量在社区环境中继续执行刑罚的一种开放型改造方式。

它是一种刑罚执行过程,具体工作对象:保外就医的、怀孕或者哺乳期的妇女、生活不能自理适用于监外执行的、被裁定假释的、被剥夺政治权利并在社会上服刑的犯罪人员。

目的在于恢复矫正对象的社会功能,促使矫正对象顺利回归社会。

2)刑释人员的社会工作以刑满释放人员为对象进行的更生保护,工作内容是:提供住宿场所;提供就业和就学辅导;提供生活辅导和医疗保健转介服务;提供物质帮助。

矫正社会工作名词解释1、社区矫正:是以社区为平台,以科学的价值观念和工作方法,恢复矫正对象的社会功能,促使矫正对象顺利回归社会的刑罚执行制度和过程。

2、社区服务:法院判令犯罪人在社区从事一定时间无偿劳动的一种非监禁刑罚措施。

3、社区文化:通行于一个社区范围内的特定文化现象,它是社区成员在长期的生产和生活过程中创造出来的一切物质文化和精神文化的总和。

4、社会技术:人类行为与社会关系形成目标的社会实践,作用的总称,倡导通过优异的社会技术建设有计划的社会以维护自由。

5、社区矫正工作志愿者:在社区矫正中自愿或者由专业人员邀请无偿为社区矫正对象提供一定服务的社会人员。

6、矫正跟进:矫正工作者与矫正对象的专业关系结束后,工作者必须对矫正对象进行一段时间的随访,并对随访期出现的情况作出一定程度的处理和回应。

7、特殊预防:以犯罪人为对象,认为刑罚的目的在于通过刑罚的剥夺或者教育,使犯罪人不致再次犯罪。

8、紧张理论:强调青少年因无法获得合法的社会地位与财物上的成绩,在内心产生挫折与愤怒的紧张动机与压力,从而导致青少年犯罪行为的产生。

简述题:1、江苏矫正资料的内容:第一,矫正对象个人层面的资料收集(1)个人的基本资料(2)矫正对象对现状和问题的主观看法(3)收集解决问题的动机资料(4)了解矫正对象生理,心理,情感,智力等方面的能力。

第二,社会层面的资料:社会系统主要包括家庭,亲属,邻居,学校,工作等。

第三,矫正对象个人与环境交互作用方面的资料:主要包括矫正对象个人与周围环境的关系特别是与重要人物的关系。

2、矫正对象的角色的影响因素第一,对矫正工作的目标的认知。

矫正对象对矫正工作目标的认知及认同度不同时,其角色扮演会有差异。

第二,矫正对象需求满足状况,矫正对象绣球是否能够得到满足,也对矫正对象的角色扮演产生着重大影响。

第三,矫正对象的自我角色认知。

第四,矫正社会工作者的工作价值观。

矫正社会工作者是否能够接纳矫正对象,对矫正对象的角色扮演具有直接的影响。

最新17第十七章矫正社会工作17第十七章矫正社会工作第十七章矫正社会工作第一节矫正社会工作的涵义与起源一、什么是矫正(一)矫正的涵义矫正,也称矫治,原是医学上的专门用语,意指通过手术或药物治疗,使身体部位的形状或技能方面发生畸变的患者得到康复,以重新过上和正常人一样生活的过程。

例如,矫正口吃、矫正斜视、矫正牙齿、矫正脊柱等。

“矫正”概念被引入社会领域,成为司法方面的专门用语,意指国家司法机关和工作人员通过各种措施和手段,使犯罪者或具有犯罪倾向的违法人员得到思想上、心理上和行为上的矫正治疗,从而重新融入社会,成为其中正常成员的过程。

“矫正”概念在司法领域有较广泛的适用范围和较高的使用频率,例如:从制度的层面讲,它指的是刑罚和监狱制度及其功能,谓之“矫正制度”或“矫治制度”。

从机构的层面讲,它指的是对罪犯行刑的领导机关或实施场所,谓之“矫正局”、“矫正所”。

从理论的层面讲,它指的是刑法的指导思想或学说,谓之“矫正原则”或“矫正主义”。

从实践的层面讲,它指的是国家行刑机关为预防罪犯再次犯罪而进行的活动,谓之“矫正工作”或“矫正措施”。

可见,“矫正”是针对罪犯或有犯罪倾向的人所确立的司法制度和司法手段。

(二)司法矫正制度和措施的功能司法领域的矫正制度和矫正措施有以下几方面的功能:(1)惩罚。

矫正作为一种刑罚执行过程,是指给受刑人造成一定的损失和痛苦,使其对加害于他人或社会的行为作出补偿。

这是矫正制度和措施所固有的基本属性。

这种损失和痛苦包括:物质性的损失,如一定权益的被剥夺或限制;非物质性的损失,如名誉、地位受到损害。

(2)隔绝。

矫正作为监狱制度的实施,起到了把受刑人与外部社会隔绝的作用,既表现为对受刑人自由权利的剥夺或限制,又大大减少罪犯对整个社会和公民的威胁,同时也为实施各种矫正措施提供了先决条件。

(3)威慑。

矫正制度和措施对于受刑人所起到的惩罚和隔绝的作用,反映到社会一般成员的心理上,则会产生威慑、警戒的作用,使人们因对惩罚和隔绝的恐惧而不敢违法犯罪。

17第十七章矫正社会工作第十七章矫正社会工作第一节矫正社会工作的涵义与起源一、什么是矫正(一)矫正的涵义矫正,也称矫治,原是医学上的专门用语,意指通过手术或药物治疗,使身体部位的形状或技能方面发生畸变的患者得到康复,以重新过上和正常人一样生活的过程。

例如,矫正口吃、矫正斜视、矫正牙齿、矫正脊柱等。

“矫正”概念被引入社会领域,成为司法方面的专门用语,意指国家司法机关和工作人员通过各种措施和手段,使犯罪者或具有犯罪倾向的违法人员得到思想上、心理上和行为上的矫正治疗,从而重新融入社会,成为其中正常成员的过程。

“矫正”概念在司法领域有较广泛的适用范围和较高的使用频率,例如:从制度的层面讲,它指的是刑罚和监狱制度及其功能,谓之“矫正制度”或“矫治制度”。

从机构的层面讲,它指的是对罪犯行刑的领导机关或实施场所,谓之“矫正局”、“矫正所”。

从理论的层面讲,它指的是刑法的指导思想或学说,谓之“矫正原则”或“矫正主义”。

从实践的层面讲,它指的是国家行刑机关为预防罪犯再次犯罪而进行的活动,谓之“矫正工作”或“矫正措施”。

可见,“矫正”是针对罪犯或有犯罪倾向的人所确立的司法制度和司法手段。

(二)司法矫正制度和措施的功能司法领域的矫正制度和矫正措施有以下几方面的功能:(1)惩罚。

矫正作为一种刑罚执行过程,是指给受刑人造成一定的损失和痛苦,使其对加害于他人或社会的行为作出补偿。

这是矫正制度和措施所固有的基本属性。

这种损失和痛苦包括:物质性的损失,如一定权益的被剥夺或限制;非物质性的损失,如名誉、地位受到损害。

(2)隔绝。

矫正作为监狱制度的实施,起到了把受刑人与外部社会隔绝的作用,既表现为对受刑人自由权利的剥夺或限制,又大大减少罪犯对整个社会和公民的威胁,同时也为实施各种矫正措施提供了先决条件。

(3)威慑。

矫正制度和措施对于受刑人所起到的惩罚和隔绝的作用,反映到社会一般成员的心理上,则会产生威慑、警戒的作用,使人们因对惩罚和隔绝的恐惧而不敢违法犯罪。

(4)改造。

矫正制度的最终目的是为了改造罪犯,使罪犯通过一系列思想和行为的矫正治疗,最终成为无害于他人、有益于社会的新人。

二、什么是矫正社会工作(一)矫正社会工作的定义矫正社会工作也称矫治社会工作,是社会工作在矫正体系中的运用。

它是指专业人员或志愿人士,在专业价值观指引下,运用专业理论和方法、技术,为罪犯(或具有犯罪危险性的人员)及其家人,在审判、监禁处遇、社会处遇或刑释期间,提供思想教育、心理辅导、行为纠正、信息咨询、就业培训、生活照顾以及社会环境改善等,使罪犯消除犯罪心理结构,修正行为模式,适应社会生活的一种福利服务。

(二)矫正社会工作的涵义依照上述定义,“矫正社会工作”一词似应包括以下四方面的涵义:1.矫正社会工作是一种社会福利服务社会工作作为一种职业,本身就是在社会福利制度内的各种专业化的服务,是社会福利的发送渠道和实现环节。

矫正社会工作也具有社会工作的基本属性,它同儿童、妇女、老年、残疾人等领域的社会工作一样,是通过组织、动员社会资源,改善处在困难处境中的社会成员的生活状况,使之适应社会生活的一种带有福利性的社会服务和保障。

它同其他领域社会工作相区别的只是服务的对象较为特别。

2.矫正社会工作是为特殊社会弱势群体——罪犯或违法人士提供的福利服务罪犯或具有犯罪危险性的违法人士的行为对社会和他人的利益造成了损害,从这个角度讲,他们是社会安全和公众利益的危害者,似乎是强者。

而实际上,这些人之所以违法犯罪,很重要的原因是其社会化过程的阻断或弱化造成社会适应能力的降低甚至消失,他们无法通过社会公众所认可的途径和方法来维持其在社会中的正常生活。

所以从这一角度讲,他们是社会的弱者。

尤其当他们的行为被社会判定为违法或犯罪并受到社会的制裁和惩处时,其社会地位更处于与社会主流背离的不利层面,是社会的一个特殊的弱势群体。

3.矫正社会工作是司法矫正体系中的社会福利服务首先,矫正社会工作者所从事的福利服务有其法律上的依据。

许多国家和地区对于此类服务都有立法方面的规范,矫正社会工作是依法提供的社会福利服务。

其次,矫正社会工作贯穿于对罪犯进行司法矫正的各个方面以及整个过程,包括审判、监禁处遇、社会处遇以及刑释等各个环节。

最后,矫正社会工作的目的与司法工作的目的相一致,即预防犯罪、维护社会安全。

所以说,矫正社会工作是司法矫正体系的有机组成部分。

4.矫正社会工作是一种专业化的社会福利服务对罪犯的矫正是个复杂的、长期的、系统的工程,需要由各方面的专业人士共同合作才能达到目的。

矫正社会工作者是矫正团队中的重要成员,他同其他成员的区别点就在于:他是在社会工作专业价值观指引下,运用专业理论和方法、技术,为罪犯(或具有犯罪危险性的人员)及其家人提供服务。

在任何一种处遇方式中,个案辅导都是最普遍运用的服务模式。

社会工作者通过与受助人之间建立的专业关系,使矫正的目标在个案工作过程中得以实现。

如果将相同类型的罪犯作为一个团体,则小组工作也是经常采用的服务方式。

至于在社区处遇的诸多方式中,运用社区资源以协助罪犯及其家庭,则必须将社区工作的方法作为主要手段。

故此,社会工作的专业服务在矫正过程中发挥着不可替代的重要作用。

三、矫正社会工作的起源与发展(一)人类刑法观念及其制度的历史变迁矫正社会工作是人类刑法观念和刑罚制度发展过程中产生的一种专业工作。

因此,要了解矫正社会工作的起源与发展,必须首先探究人类刑法观念及其刑罚制度的历史变迁。

在古代氏族社会中,犯罪的原因被认为是出于行为者冒犯神的意志的邪恶念头,因此必须受到神的制裁。

对犯罪人的处理往往是由神汉巫婆用神器敲开罪犯的头颅以驱赶邪魔、拯救灵魂。

国家产生以后,君主被认为受神的委托有惩罚罪犯的权力。

古代国家的法典往往从维护“神意”出发,具有强烈的复仇色彩。

法律公开确认复仇是判刑的罚则,且认为被害人或其亲属有执行刑罚的权力。

例如,古巴比伦王国在公元前18世纪制定的法典规定:工匠替人盖房子,如因工程不牢固把房主砸死了,工匠本人就得以死抵命;如把房主的儿子砸死了,工匠的儿子就得被处死。

在政教合一的中世纪,人们仍然认为犯罪行为是冒犯了上帝的意志,应该受到上帝的惩罚,而有权作出判罚决定的是教廷。

当时的刑罚手段仍然十分野蛮残忍,烙刑、火刑、绞首、溺刑、活埋、车裂等方法常被用来处罚被封建教廷判为有罪之人。

资产阶级革命在确立资本主义政治和经济制度为统治制度的同时,也将“自由、平等、博爱”的信条融进了刑法思想和刑罚制度之中,对犯罪行为人的报复不再被看作是刑罚制度的主旨,通过刑罚预防犯罪以保全社会才被认为是刑罚制度的真正目的。

在此理论指导下,人们主张用“威吓”、“心理强制”、“杀一儆百”等方法来预防犯罪,这虽是刑法思想的历史性进步,从而也在较大程度上改善了服刑罪犯的境况,但在很多场合也难免出现严刑峻罚、罪罚失当的现象。

19世纪后期,以龙勃罗梭(Cesare Lombroso)为代表的实证主义犯罪学的创立,为刑法思想的发展提供了新的视角,教育主义刑罚思想应运而生。

这一派理论认为,对犯罪人适用刑罚的目的在于教育改造犯罪人,使其不再犯罪,以达到保卫社会之目的,因而主张广泛适用保安处分和预防措施,反对短期监禁,提倡缓刑、不定期刑、罚金、假释等制度,帮助犯罪人尽早回归社会。

20世纪以来,西方犯罪学理论和刑罚政策出现一种非刑罚化和非监禁化的发展趋势,即主张对某些罪犯不用判服刑罚的方式予以处置,而改用刑罚以外的方式如保安处分、罚金、训诫等途径进行感化改造。

即便是被判刑罚,也不用剥夺自由的监禁方式予以执行,如改用缓刑、假释、社会监督、社区服务等措施予以处罚。

矫正社会工作就是从刑法观念和刑罚制度越来越顾及犯罪人的合法权益、越来越注重社会防卫的历史性变革过程中产生和发展起来的。

(二)矫正社会工作的起源现代矫正社会工作起源于美国,其创始人是一位家居波士顿的名为约翰·奥古斯特斯(John Augustus)的制鞋匠。

1785年奥古斯特斯出生时,美国刚取得独立战争的胜利不久。

当时,殖民地统治时期残酷对待犯人的刑罚如鞭挞、截割、手枷等虽然还普遍地存在于各个监狱中,但要求人道地对待人犯的正义呼声已时有所闻,以革新狱政为主要目标的美国波士顿监狱协会也于1 825年率先成立。

1841年,“华盛顿全民禁酒协会”在波士顿成立,奥古斯特斯参加协会并成为其中最热心的成员之一。

他常常到监狱去探望囚犯,对于那些因酗酒而被判刑者深表怜悯,屡次恳请法官对此类犯事者暂缓处分,由其保释出狱进行感化教育。

在历时数周的保释期间,奥古斯特斯运用个案工作的辅导方法改善受保者个人及其周围的环境状况,等这些人返回法庭重受审视时,一般都会因为行为大有改观而获得宽大处分。

后来,奥古斯特斯承保的案件越来越多,他干脆放弃制鞋本行而以全部时间从事感化罪犯的工作,其帮助对象也不再局限于因酗酒而犯事者。

从1841年开创这项工作到1859年去世前的18年中,奥古斯特斯总共保释的人犯近两千名。

奥古斯特斯认为:自己的工作如果能使十分之一的人犯有改善也是值得的,因为把一个人从错误中扭转过来,等于把他从死亡中拯救出来一样。

当时,虽然有人对奥古斯特斯的行为不理解甚至怀疑和反对,但他毕竟开创了一个全新的工作领域。

他的伟大精神和光辉业绩为后人所称颂,他也因此获得了“感化工作之父”、“世界上第一位伟大的观护人”的美誉。

奥古斯特斯逝世后20年,美国马萨诸塞州制订了一项法案,授权波士顿市设置专任矫正社会工作者(观护人)一名,参与法院刑事管辖权之审议,调查犯罪嫌疑人、判决犯、轻罪犯及接受“观护处分”者替代刑罚的建议工作。

10年后,该项制度延伸到州高等法院,马萨诸塞州因此形成了美国第一个以州为范围的矫正社会工作。

其后,密苏里州、佛蒙特州、依利诺斯州、新泽西州等陆续制定了类似的法律。

及至1925年,美国《联邦观护法案》在国会通过,美国全国范围内的矫正社会工作制度由此得以建立。

(三)世界一些国家和地区矫正社会工作制度的建立和发展英国早在1 887年就已制定了《初犯法》。

该法确立了“感化精神”,但其适用范围十分狭小。

1907年通过的《感化犯人法》第一次在全国范围内认可感化犯人制度并制定了具体措施。

该法案规定:“由一个由有关机构指派并于必要时在公共基金下支薪的观护人全体来代表法院负责被判以感化处分的人在释放后的监督、咨询、协助以及与之交往等有关事宜”,由此改变了英国以往以志愿方式为基础开办感化矫正服务的发展方向,确立了由法院任命的专职人员以公共服务方式推进的矫正社会工作格局。

1925年英国制定《刑事裁判法》,规定按各承审法院的管辖范围设立“司法裁判区”;每一司法裁判区设立一个“感化委员会”,专门负责辖区内矫正社会工作者的任命、薪给支付和其他一切行政事务,从而在体制上保证了矫正社会工作的进一步开展。