第七章节文学创造过程

- 格式:ppt

- 大小:3.48 MB

- 文档页数:56

自考中国现代文学史章节要点详解自考中国现代文学史章节要点详解中国现代文学是在中国社会内部发生历史性变化的条件下,广泛接受外国文学影响而形成的新的文学。

下面是店铺整理的自考中国现代文学史章节要点详解,欢迎阅览。

中国现代文学发端于五四运动时期,但以鸦片战争后的近代文学为其先导。

现代文学是新民主主义革命时期现实土壤上的新的产物,同时又是旧民主主义革命时期文学的一个发展。

恩格斯说法按照恩格斯的说法,意识形态领域内发生的种种新变革、新学说,“虽然它的根源深藏在经济的事实中”,却又往往以“先驱者传给它而它便由以出发的特定的思想资料作为前提”。

绪论要点:现代文学产生和发展的社会背景和文化背景,新的文学形式形成的三条途径,现代文学的阶段划分。

一.思想革命的产生鸦片战争后,人们认识到了中国科技的落后,于是产生了科学(特别是军事科学)救国的思想;而甲午海战的失败,又使人们认识到,若不改变政治体制,先进的科学也难以救国,于是开始了政体革命;1911年,辛亥革命虽然推翻了清王朝,但很快又出现了袁世凯的篡权和复辟,这再一次使人们认识到,不彻底扫除封建思想,即使政体改变了,也是不巩固的。

于是,他们发动了一场猛烈的批判封建思想的“思想革命”。

二.新的文学形式形成的途径其途径主要有三条:1.外来形式的民族化2.传统形式的现代化3.中西结合的崭新形式的创造三.现代文学的阶段划分1. 发生期(1917—1920)。

文学革命标志着现代文学的诞生。

这时主要是在批判旧文学的同时开始新文学的创造。

2. 发展第一期(1921—1927)。

文学研究会、创造社的成立、《沉沦》、《女神》、《阿Q正传》的出版和发表,是新文学进入发展期的标志。

特点为百花齐放。

3. 发展第二期(1928—1937)。

“四一二”事变后百花齐放的局面结束,新一个时期也就开始了。

特点为左右分裂,大型作品走向成熟。

4. 发展第三期(1937—1949)。

“七七事变”后,分裂局面结束,代之以统一的抗战文艺运动。

电大文学概论形考及作业答案TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-“文学概论”章节测评(第一章)文学与文学理论一、单项选择题1.在魏晋时期,南朝宋文帝建立“四学”即“儒学”、“玄学”、“史学”和“A.文学”。

这是一个重要的标志性事件。

2.在中外文论史上,文学观念形形色色、种类繁多,我们教材中介绍的主要文学观念除了摹仿论、实用论、表现论、体验论、语言论以外还有A.文化论。

3.文学的原初含义是A.文章和博学。

4.文艺摹仿说以A.亚里士多德为突出代表,他认为艺术摹仿的世界可以达到真理的境界。

5.A.表现论强调文学是作家情感的外在表现的产物。

二、多项选择题(共4分,每小1分)1.文学一词在中国历史上曾经体现出的含义主要有A.文学即文章B.文学即有文采的缘情性作品C.文学即一切语言性符号D.文学即博学2. 关于文学观念的诸多认识中,体验论的观点较之于摹仿论、实用论以及表现论而言有其独特性,这就是认识到A.文学主要不是对于世界的摹仿B.文学主要不是对于一般情感的表现C.文学创作的主要任务不是忠实地记录客观感受或主观情感D.读者阅读作品,主要是要理解作者赋予其中的体验3. 美国学者艾布拉姆斯在《镜与灯》里提出文学四要素理论。

他认为,任何一部文学作品都包含“四要素”:宇宙、A.作品B.艺术家、和观众。

4.文学表现论与文学摹仿论不同,文学摹仿论坚持文学来自对世界的摹仿,文学表现论则B.强调文学重视作者情感在作品中的表现A.强调文学是作者情感表现的产物“文学概论”章节测评(第二章)文学文本一、单项选择题(共1分,每小题分)1.读者接触文学,往往首先接触具体的文学文本,文学文本的主要特征一般包括语言系统表意蕴藉阅读期待、开放。

2.以暗示方式披露隐含的哲理的文本是A.象征型文本。

3.文学文本通常包含着这样一些层面:形象层、衍意层、语言层、余意层、意蕴层,彼此之间的层级关系从第一层至第五层的排列顺序依次为A.语言层、形象层、意蕴层、余意层、衍意层4.高雅文化文本着力书写知识分子的A.个性化趣味。

学习指南一、导语文学理论是中国语言文学专业的基础课,也是文艺学学科中的重要课程。

作为中文系的学生,只有学好了这门课程,才能够登堂入室,真正进入其他课程的堂奥。

一般说来,文学理论课程的内容要素是由专业术语(概念)、知识和问题构成的。

术语,是构成文学理论体系的基本元素;知识,是构成文学理论体系的基本材料。

这两者是需要准确记忆的。

至于问题,则是文学理论体系的骨架、血脉和灵魂,十分重要。

学习这门课程的最终目的就是要认识和理解这些问题,并掌握论证和解决这些问题的基本方法和技能,更高一点的要求则是要学会文学理论的基本思维方法。

教材是必读书,同学们要通过预习,在熟记术语和知识的基础上,对照思考题通读教材和听课,并将两者紧密地结合进行。

在听课中,关键是听老师是通过哪些思路、观点和材料来论证问题、解决问题的。

只要这样,才能学会、学好、学活,学到根本。

通过阅读参考书目要达到三种效果,一是巩固和加深对教材内容的理解;二是培养专业兴趣,拓展知识视野和思维空间;三是供考研的同学提升知识水平与拓展思维能力。

因此,在操作中,必须将阅读教材与听课结合起来,将必读书与阅读书结合起来,将精读与泛读结合起来,将结业考试的近期目标与丰厚知识修养的长远目标结合起来,真正“掌握”这门课程。

“掌握” 是一种很高的学习境界,只有经过学会→学好→学活→学到根本,从而形成一种内在的能力,才算达到了这种境界。

显然,要通过课堂教学达到此种境界是不现实的,这需要每位同学长期艰苦的努力。

如果说,文学理论是一座美丽而神圣的殿堂,我们教师所做的一切努力,只是想交给每位同学一把智慧的钥匙。

那么,就请同学们自己打开圣殿之门,该登堂者登堂,欲入室者入室吧!二、怎样学习文学理论课程?常常听到同学们说:“文学理论难学”、“听不懂”、“不知道该怎么学”等等。

作为一位任课的老师,有必要向同学们谈谈这方面的问题。

(一)文学理论课程为什么难学?我认为,有两方面的原因。

从客观方面看,文学理论研究的问题相当广泛(诸如文学创作问题,文学欣赏问题,文学批评问题,文学本质问题,文学发展问题等),相当微妙(诸如创作思维、文学风格、艺术价值等)和相当复杂(涉及到哲学、心理学、文化学、艺术学、美学等)。

西游记第七章的语言艺术西游记是中国古代小说中的经典之作,是中国文化的重要组成部分之一。

它的语言艺术是其极其重要的一个方面,第七章更是其重要的代表作之一。

本文将从文学特色、语言运用等方面探究西游记第七章的语言艺术。

一、文学特色西游记第七章的文学特色有以下几个方面:1. 手法独特第七章内一些描写神话世界的手法是其他章节中难以见到的。

比如:“落下云端,来到一个洞外面,但只见山崩地裂,红云滚滚,似火如焚,不见有处可以进去”。

这样的描写,极具想象力,让读者的心灵也伴随着曲折的行文,跟着作者的笔触一同飞舞。

2. 朴素美感朴素美感是小说文学的重要特点之一,而西游记第七章的朴素美感表现得特别出色。

比如,“只见山坡上有两个小洞。

悟空展开金睛,观看那洞口,往里面一望,只见黑漆漆的,微有些风声。

悟空笑道:‘兄弟呀,到得好。

这洞虽深,这凉气倒是好的。

我们进去坐一坐,等捉拿史进之时,再出来走路。

’”这样的文字,看似平淡无奇,但从细节中倾听,却是意境深沉。

3. 艺术效果西游记第七章充分利用语言艺术手法,创造了较高的艺术效果,这些效果可以从以下三个方面来看:首先,用词奇特,情感极为浓厚。

例如,“只见这青狮怒目,口中喷出火光”,“某个妖头,自对着众妖,大叫道:‘哼,看我们如何抓住那四个和尚!’一面咬牙切齿,一面磨牙作声”。

这些文字以独特的形式,来表达妖怪的形象,加深读者的印象。

其次,运用反讽手法,给予读者出乎意料之外的叙事方式。

例如,“悟空按着虎皮,问道:‘是谁发出的咳声?’那妖道:‘我是金角大王,请悟空兄弟放了我家的二哥嘛!’悟空道:‘汝家是什么动物?我乃东胜神洲毗沙门天王之徒弟美猴王。

”这样的描写,通过对话的方式,将故事情节推动得流畅有趣。

最后,情节反转,让读者对故事产生更大兴趣。

例如,悟空、八戒、沙僧三个和尚来到黑风山,一眼望去,山坞里没有岁寒三友的踪迹。

这时,这一幕正好被三位人妖看到,他们大喜过望,认为“这次抓住了三个和尚!”可谁知道,他们正是死里逃生的三个和尚。

文学理论----韦勒克第一部分定义和区分第一章文学和文学研究区分----两种说法1.是一种“再创造”:是不必要的复述,不可能比原作好2.怀疑论:文学是无法进行研究的,将研究和鉴赏分开两者均存在着一定的问题,而采用了科学研究方法。

但是认为科学本身就有自己的研究方法,这种方法甚至早于科学方法,他们其实可以起着很大的作用的。

如何弄清这些差异是一个复杂的问题。

一般来说,自然科学是找出不同事物的相同的东西而人文研究是找出他们独特的个性和价值例如研究莎士比亚,因为文学是不存在着文学法则的。

因而对于这一问题有了两个极端的解答方法1.将科学研究与历史研究视为一途,仅限于收集事实,或是建立法则2.否认该学科,坚持文学是无法研究的。

需要知道的是每一文学作品都兼具一般性和特殊性。

结论:人文科学就是要基于文学理论并使用通行的术语来说明它的特性,文学理论是必须的。

第二章文学的本质什么是文学研究:1.一切与文明的历史有关的研究,事实上这些都排挤在严格意义上的文学研究,这个实际上等于否定了文学研究具有特定的领域和方法。

2.“名著”,只注意出色的文字表达形式不管其题材如何。

根据美学价值和一般学术名声。

仅仅阅读名著会失去对文学产生的环境因素的清晰的认识而且也无法了解其连续性、类型的演化和创作过程的本质。

3.限指文学艺术即想象性的文学。

但是文学有带有语言的色彩,故必须要弄清文学的、日常的、科学的这几种语言在用法上的主要区别。

科学语言趋向于使用类似数学或符号逻辑学那种标志系统。

文学语言则是有很多歧义的即高度内涵的,还有表现情感的一面,强调文字符号本身的意义,强调语词的声音象征。

而这种区分在不同类型的文学作品中又有不同程度之分。

日常语言在量上和实际意义上与文学语言相区别。

文学的本质显现于其所涉猎的范畴中:是虚构的世界,想象的世界。

但是想象性的文学也不必一定要使用意象。

结论:一部文学作品,不是一件简单的东西,而是交织着多层意义和关系的一个极其复杂的组合体。

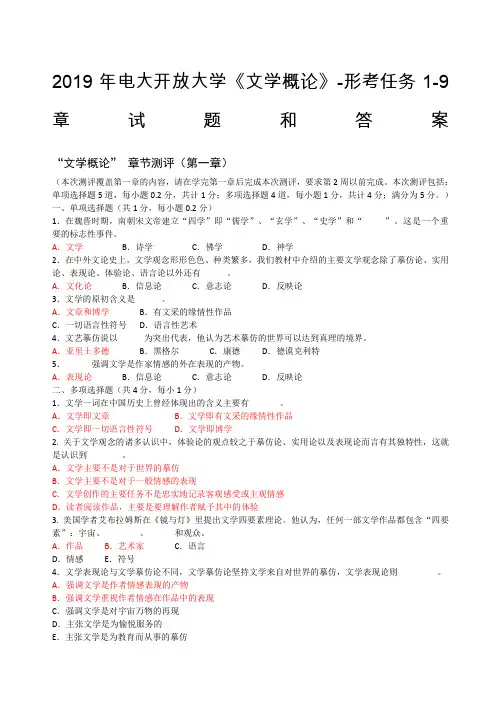

2019年电大开放大学《文学概论》-形考任务1-9章试题和答案“文学概论”章节测评(第一章)(本次测评覆盖第一章的内容,请在学完第一章后完成本次测评,要求第2周以前完成。

本次测评包括:单项选择题5道,每小题0.2分,共计1分;多项选择题4道,每小题1分,共计4分;满分为5分。

)一、单项选择题(共1分,每小题0.2分)1.在魏晋时期,南朝宋文帝建立“四学”即“儒学”、“玄学”、“史学”和“”。

这是一个重要的标志性事件。

A.文学B.诗学C.佛学D.神学2.在中外文论史上,文学观念形形色色、种类繁多,我们教材中介绍的主要文学观念除了摹仿论、实用论、表现论、体验论、语言论以外还有。

A.文化论B.信息论C.意志论D.反映论3.文学的原初含义是。

A.文章和博学B.有文采的缘情性作品C.一切语言性符号D.语言性艺术4.文艺摹仿说以为突出代表,他认为艺术摹仿的世界可以达到真理的境界。

A.亚里士多德B.黑格尔C.康德D.德谟克利特5.强调文学是作家情感的外在表现的产物。

A.表现论B.信息论C.意志论D.反映论二、多项选择题(共4分,每小1分)1.文学一词在中国历史上曾经体现出的含义主要有。

A.文学即文章B.文学即有文采的缘情性作品C.文学即一切语言性符号D.文学即博学2. 关于文学观念的诸多认识中,体验论的观点较之于摹仿论、实用论以及表现论而言有其独特性,这就是认识到。

A.文学主要不是对于世界的摹仿B.文学主要不是对于一般情感的表现C.文学创作的主要任务不是忠实地记录客观感受或主观情感D.读者阅读作品,主要是要理解作者赋予其中的体验3. 美国学者艾布拉姆斯在《镜与灯》里提出文学四要素理论。

他认为,任何一部文学作品都包含“四要素”:宇宙、、和观众。

A.作品B.艺术家C.语言D.情感E.符号4.文学表现论与文学摹仿论不同,文学摹仿论坚持文学来自对世界的摹仿,文学表现论则。

A.强调文学是作者情感表现的产物B.强调文学重视作者情感在作品中的表现C.强调文学是对宇宙万物的再现D.主张文学是为愉悦服务的E.主张文学是为教育而从事的摹仿“文学概论”章节测评(第二章)(本次测评覆盖第二章的内容,请在学完第二章后完成本次测评,要求第4周以前完成。

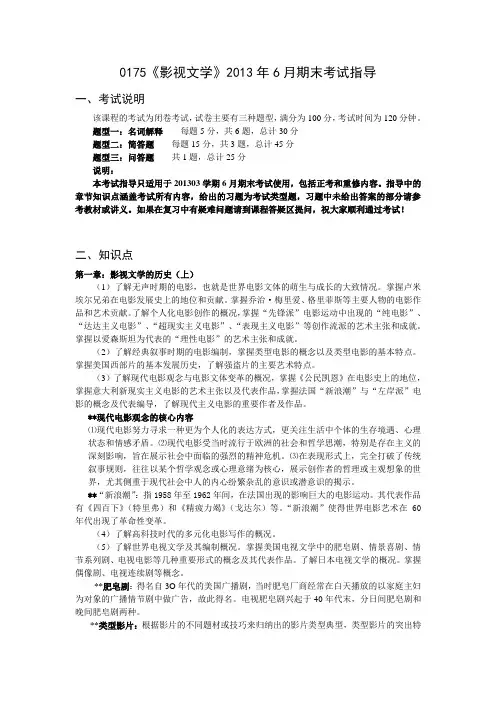

0175《影视文学》2013年6月期末考试指导一、考试说明该课程的考试为闭卷考试,试卷主要有三种题型,满分为100分,考试时间为120分钟。

题型一:名词解释每题5分,共6题,总计30分题型二:简答题每题15分,共3题,总计45分题型三:问答题共1题,总计25分说明:本考试指导只适用于201303学期6月期末考试使用,包括正考和重修内容。

指导中的章节知识点涵盖考试所有内容,给出的习题为考试类型题,习题中未给出答案的部分请参考教材或讲义。

如果在复习中有疑难问题请到课程答疑区提问,祝大家顺利通过考试!二、知识点第一章:影视文学的历史(上)(1)了解无声时期的电影,也就是世界电影文体的萌生与成长的大致情况。

掌握卢米埃尔兄弟在电影发展史上的地位和贡献。

掌握乔治·梅里爱、格里菲斯等主要人物的电影作品和艺术贡献。

了解个人化电影创作的概况,掌握“先锋派”电影运动中出现的“纯电影”、“达达主义电影”、“超现实主义电影”、“表现主义电影”等创作流派的艺术主张和成就。

掌握以爱森斯坦为代表的“理性电影”的艺术主张和成就。

(2)了解经典叙事时期的电影编制,掌握类型电影的概念以及类型电影的基本特点。

掌握美国西部片的基本发展历史,了解强盗片的主要艺术特点。

(3)了解现代电影观念与电影文体变革的概况,掌握《公民凯恩》在电影史上的地位,掌握意大利新现实主义电影的艺术主张以及代表作品,掌握法国“新浪潮”与“左岸派”电影的概念及代表编导,了解现代主义电影的重要作者及作品。

**现代电影观念的核心内容⑴现代电影努力寻求一种更为个人化的表达方式,更关注生活中个体的生存境遇、心理状态和情感矛盾。

⑵现代电影受当时流行于欧洲的社会和哲学思潮,特别是存在主义的深刻影响,旨在展示社会中面临的强烈的精神危机。

⑶在表现形式上,完全打破了传统叙事规则,往往以某个哲学观念或心理意绪为核心,展示创作者的哲理或主观想象的世界,尤其侧重于现代社会中人的内心纷繁杂乱的意识或潜意识的揭示。

文学评论・现当代文学论余华《第七天》的叙事艺术毕道慧 郑州大学文学院摘 要:余华运用宗教式的叙述方式,主副线穿插交织的叙事结构,荒诞、诡异的叙事内容在《第七天》中营造了死亡世界和现实世界二元对立的空间,表达了对社会问题的焦虑和思考。

本文着重分析《第七天》的叙述艺术,以体会余华波谲云诡般的想象力和对现实最为深刻的感受。

关键词:《第七天》;余华;宗教式叙述;底层叙述作者简介:毕道慧(1993.3-),女,安徽省亳州市人,郑州大学文学院2015级在读研究生,研究方向:中国现当代文学专业。

[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2016)-26-028-02余华的作品常带有苦难、冷漠、暴力这一类标签,他的写作风格亦是如此。

如《活着》、《许三观卖血记》等作品,他总是袖手旁观,在血和泪中将人物推入悲惨世界。

他用美好的想象来诠释生命,却在文本中冷漠地展示血淋淋的悲惨世界。

不过,正是因为苦难不断地升级,他的叙述艺术也不断提升,叙述文本也变得更加流畅自然。

余华的新作《第七天》不仅延续了他一贯的苦难、暴力、冷漠等叙事风格而且蕴含了很多新变,在阅读这部作品时我们不难发现余华在叙述艺术处理上的超越性变化。

一、中国式《神曲》读者在阅读第七天的过程中,最直观的感受是深入到一个奇妙的空间,既置身于现在的时空,又能看到过去和未来。

这种独特的叙述结构使人联想到外国文学作品,即但丁的《神曲》。

《第七天》运用第一人称的手法,使主人公在七天的时间内全面感受到社会存在的很多问题,通过这部作品余华客观地表达了他对当今社会问题的看法。

很显然,《第七天》和《神曲》有着独到的相似之处,因为《神曲》也恰恰是通过对地狱、炼狱的批判讽刺而表达出对美好人性以及天堂幸福生活的向往。

《第七天》开篇是引人深思的一段话:到第七日,神造物的工已经完毕,就在第七日歇了他一切的工,安息了。

《第七天》这本书的设计编排简洁明了,故事人物经历的一天即作为故事中一个章节,没有前言和后记。

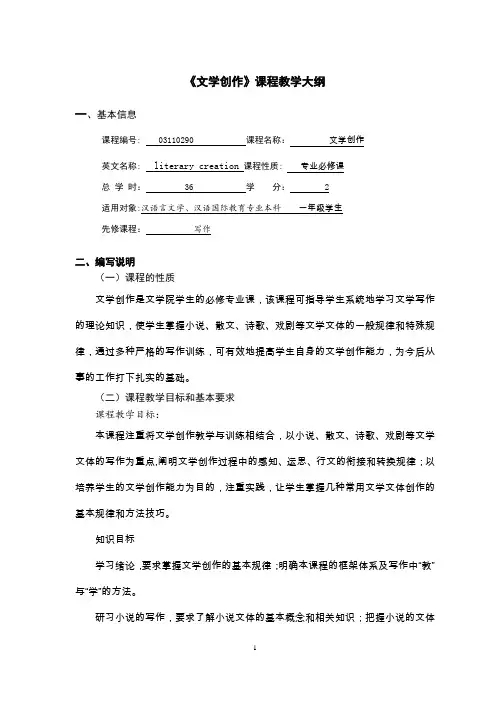

《文学创作》课程教学大纲一、基本信息课程编号: 03110290课程名称:文学创作英文名称:literary creation课程性质: 专业必修课总学时: 36学分:2适用对象:汉语言文学、汉语国际教育专业本科一年级学生先修课程:写作二、编写说明(一)课程的性质文学创作是文学院学生的必修专业课,该课程可指导学生系统地学习文学写作的理论知识,使学生掌握小说、散文、诗歌、戏剧等文学文体的一般规律和特殊规律,通过多种严格的写作训练,可有效地提高学生自身的文学创作能力,为今后从事的工作打下扎实的基础。

(二)课程教学目标和基本要求课程教学目标:本课程注重将文学创作教学与训练相结合,以小说、散文、诗歌、戏剧等文学文体的写作为重点,阐明文学创作过程中的感知、运思、行文的衔接和转换规律;以培养学生的文学创作能力为目的,注重实践,让学生掌握几种常用文学文体创作的基本规律和方法技巧。

知识目标学习绪论,要求掌握文学创作的基本规律;明确本课程的框架体系及写作中“教”与“学”的方法。

研习小说的写作,要求了解小说文体的基本概念和相关知识;把握小说的文体特征;熟练掌握小说写作的几种常用方法和技巧。

研习散文的写作,要求了解散文文体的基本概念和相关知识;把握散文的文体特征;熟练掌握散文写作的几种常用方法和技巧。

研习诗歌的写作,要求了解诗歌文体的基本概念和相关知识;把握诗歌的文体特征;熟练掌握诗歌写作的几种常用方法和技巧。

研习戏剧的写作,要求了解戏剧文体的基本概念和相关知识;把握戏剧的文体特征;熟练掌握戏剧写作的几种常用方法和技巧。

能力目标通过文学创作课的教学,培养学生较强的文学写作能力和较高的语言修养,使学生的观察、判断、审美、思维等能力得到充分提高,能写出具有一定可读性和审美性的小说、诗歌、散文和戏剧,同时提高对文学文体的鉴赏能力。

情感态度价值观目标在文学创作课的教学中,要注重培养学生高尚的道德情操和健康的审美情趣,形成正确的价值观和积极的人生态度,让学生在感受中学会关爱,在选材中体会真情,在表达中张扬个性,通过学习作文同化学生心理,培养情感,塑造人格,以作“文”辅做“人”。

第七章文学创作一、单项选择题1.文学创作主体是指()。

A.处于创作过程中的作家个体B.日常生活中的作家个体C.即将进入创作过程的个体D.有志于文学创作的个体【解析】A 本题主要考查的知识点为文学创作主体的概念。

文学创作主体是指已经处于创作活动过程中的作家个体,即创作主体一定是在创作过程中的作家,未处于创作状态中的作家只能称其为作家,不能称其为创作主体。

2.“春秋时代,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉……岁有其物,物有其容;情以物迁,辞以情发。

”这段对文人“感物”过程的描述出自()。

A.陆机《文赋》B.曹丕《典论·论文》C.钟嵘《诗品》D.刘勰《文心雕龙·物色》【解析】D3.文学创作活动本质上是“主客体双向建构的过程”。

这里的“客体”即()。

A.客观世界B.客观存在C.客观事物D.成为主体之对象的那部分客观存在【解析】D 本题主要考查的知识点为创作客体的相关知识。

文学创作活动本质上是“主客体双向建构的过程”。

这里的“客体”即成为主体之对象的那部分客观存在,文学创作的主客体是一对相互依存、不可须臾分离的范围,没有离开主体的客体,也没有客体的主体。

4.以“艺术直觉”这一概念为核心创立了自己的美学体系,提出“艺术即直觉”著名观点的人是()。

A.康德B.黑格尔C.克罗齐D.柏格森【解析】C5.艺术直觉和认知直觉()。

A.有异无同B.有异有同C.有同无异D.无异无同【解析】B6.“对于不辨音律的耳朵说来,最美的音乐也毫无意义,音乐对他说来不是对象,因为我的对象只能是我的本质力量之一的确证……”以上述这段著名论述的提出者是()。

A.马克思B.恩格斯C.列宁D.普列汉诺夫7.在西方,用“神灵凭附”和“迷狂”来解释和形容艺术灵感的人是()。

A.柏拉图B.亚里士多德C.苏格拉底D.德谟克利特【解析】A 本题主要考查的知识点为柏拉图关于艺术灵感的观点。

最早用灵感这一概念来解释文学创作活动的是古希腊哲学家柏拉图。

童庆炳《文学理论教程》第五版全书章节·课后习题·归纳整理第一编导论【第一章文学理论的性质和形态】[基本概念]·文艺学·文学活动·文学理论·文学批评·文学史[思考问题]1.从学科归属、对象任务、学科品格三个角度,说明文学理论的性质2.文学理论的几种基本形态及划分依据【第二章马克思主义文学理论及当代中国文学理论建设】[基本概念]·马克思主义文学理论·中国特色当代性[思考问题]1.作为马克思文学理论的基石是什么?试作简要的说明。

2.试概括出马克思主义对文学的理解的特点。

3.建设中国当代的文学理论应注意几个方面的问题?第二编文学活动【第三章文学活动】[基本概念]·生活活动·本质力量的对象化文学活动的“四个要素”·文学活动的对话性结构·文学本体论·劳动说·物质生产与精神生产的“不平衡关系”[思考问题]1.文学活动与生活活动是怎样的关系?文学活动在生活活动中处在什么位置?2.文学活动的四种理论视角各自的理论依据是什么?请简述之,并指明它们的片面性。

3.简要论述文学起源上的“劳动说”。

4.试辩证说明文学发展的诸种原因。

【第四章文学活动的审美意识形态属性】[基本概念]·文学的含义·话语·话语蕴藉·审美意识形态·文学[思考问题]1.文学有哪两种含义?现在通行的文学含义是什么?2.怎样理解文学的审美意识形态属性?3. 什么是话语蕴藉?怎祥理解文学的话语蕴藉属性?试结合具体作品加以说明。

4.当前在文学的含义和属性问题上有哪些代表性观点?这里把文学视为话语蕴藉中的审美意识形态,它表现在哪几点上?【第五章社会主义时期的文学活动】[基本概念]·主导性与多样性·社会主义新人形象·百花齐放·百家争鸣·推陈出新·人民性[思考问题]1.简述社会主义时期文学活动的基本属性。

艺术概论章节知识点第一章艺术属性论第一节艺术主体论含义:“艺术主体”是指有思维、有主观能动性、能认识并改造世界的人,是艺术的创作者与占有者。

凡人类活动所涉及的事物(包括思维,幻想,幻影等),都可以看作艺术客体。

一、情感论持这种观点的人认为:艺术的本质属性是对主体情感的传达代表人物:法国美学家“维隆”。

维隆认为情感是艺术的决定因素和主要表现内容。

在艺术作品中,情感借助线条,形状,色彩的结合或具有一定节奏的动作、音响或言语表现出来。

俄国作家列夫托尔斯泰荷兰画家森特凡高法国画家高更二、表现论艺术的表现论认为,艺术就是心灵的表现。

代表人物:意大利哲学家“克罗齐”。

认为“美学只有一种,就是直觉(或表现的知识)的科学。

这种知识就是审美的或艺术的事实。

”柯林伍德继承发展了克罗齐的艺术直觉理论。

认为艺术是情感的表现,他把主观的表现看做是“真正艺术”的特征,是艺术的本质属性,否认技巧与目的,否认客观的再现。

他把再现的艺术分为三等级:1、无取舍。

2、有所取舍3。

有情感之表现。

三、无意识论这种观点的人认为,艺术是主题本能欲望的表现。

代表人物是奥地利精神分析家弗洛伊德和瑞士精神理学家荣格。

弗洛伊德认为艺术的本质是原欲的“升华”。

认为人格由“本我(原始本能)、自我(协调本能和现实之间不平衡的机能)、超我(内部道德机制)”三部分组成。

荣格认为艺术源于“集体无意识”。

伟大艺术家,听从集体无意识的驱使,借自己的作品传达出时代的心声。

四、游戏自娱论这种观点的人认为,艺术是自由的游戏,是自我的娱乐。

代表人物德国古典哲学家康德,席勒加以系统。

英国唯心哲学家斯宾塞发展。

席勒认为艺术是自由的游戏,是“过剩精力”的消耗。

斯宾塞认为艺术和审美活动本质上是一种游戏,游戏和艺术都是“过剩精力”的发泄。

第二节艺术主客体论一、理念论认为,艺术是理念的感性显现,是上帝的创造物。

代表人物德国哲学家黑格尔和希腊哲学家帕拉图。

理念:是西方先验哲学中一个重要的哲学概念。

第五章社会主义时期的文学活动章节概括:本章共两节内容:社会主义时期文学活动的基本属性;社会主义时期文学活动的价值取向;社会主义时期文学活动的发展。

重点分析:重点是一二章,把握社会主义时期文学活动的意识形态性、层次性练习测试:一、填空:1、社会主义时期的文学活动的基本属性是:社会主义的性和社会主义文学活动的、、。

2、我国社会主义时期文学活动的指导思想是。

3、社会主义时期文学活动得以发展的根本保证是。

4、社会主义时期的文学活动具有社会主义意识形态性,它以与的统一,理想和的统一,革命的与的统一,深刻的与的统一为其主要特征。

5、“三融合”的审美理想是在19世纪50年代对未来戏剧发展提出的,即:“”。

6、社会主义时期文学活动的主要价值取向是。

7、文学为、为,这是社会主义时期一切文学活动发展的根本方向和根本目的8、在《1844年经济哲学手稿》中提出了“按照来塑造物体”的命题。

9、文学活动的历史继承性,不仅表现在优秀文学传统直接影响作家的、,而且表现在文学作品的与的发展上。

10、发展社会主义新文学必须继承古代的优秀遗产,但不是,而是。

11、批判继承古代优秀文学遗产,应坚持在在继承中,在批判中、。

12、1956年提出了“百花齐放,百家争名”的方针,又称“”方针。

二、名词解释1、社会主义新人形象2、“百花齐放、百家争鸣”3、“三融合”三、简答题1.简述社会主义时期文学活动的基本属性是什么。

2、社会主义时期文学活动的价值取向是什么?3、理解“双百”方针和推陈出新对发展社会主义新文学的意义。

4、弘扬民族优秀传统对于建设有中国特色的社会主义新文学有什么意义?5、民族文学与世界文学的相互关系是怎样的?6、如何发展社会主义时期的文学活动。

第六章文学创造作为特殊的精神生产章节概括:本章共三节内容:文学创造作为特殊的生产、文学创造的主体与客体、文学创造的主客体关系。

1、文学创造作为特殊的生产:主要从精神生产的一般特征入手,弄清文学作为一种精神生产的特殊性,即以言语为原料的生产活动。

2019年电大开放大学《文学概论》-形考任务1-9章试题和答案“文学概论”章节测评(第一章)(本次测评覆盖第一章的内容,请在学完第一章后完成本次测评,要求第2周以前完成。

本次测评包括:单项选择题5道,每小题0.2分,共计1分;多项选择题4道,每小题1分,共计4分;满分为5分。

)一、单项选择题(共1分,每小题0.2分)1.在魏晋时期,南朝宋文帝建立“四学”即“儒学”、“玄学”、“史学”和“”。

这是一个重要的标志性事件。

A.文学B.诗学C.佛学D.神学2.在中外文论史上,文学观念形形色色、种类繁多,我们教材中介绍的主要文学观念除了摹仿论、实用论、表现论、体验论、语言论以外还有。

A.文化论B.信息论C.意志论D.反映论3.文学的原初含义是。

A.文章和博学B.有文采的缘情性作品C.一切语言性符号D.语言性艺术4.文艺摹仿说以为突出代表,他认为艺术摹仿的世界可以达到真理的境界。

A.亚里士多德B.黑格尔C.康德D.德谟克利特5.强调文学是作家情感的外在表现的产物。

A.表现论B.信息论C.意志论D.反映论二、多项选择题(共4分,每小1分)1.文学一词在中国历史上曾经体现出的含义主要有。

A.文学即文章B.文学即有文采的缘情性作品C.文学即一切语言性符号D.文学即博学2. 关于文学观念的诸多认识中,体验论的观点较之于摹仿论、实用论以及表现论而言有其独特性,这就是认识到。

A.文学主要不是对于世界的摹仿B.文学主要不是对于一般情感的表现C.文学创作的主要任务不是忠实地记录客观感受或主观情感D.读者阅读作品,主要是要理解作者赋予其中的体验3. 美国学者艾布拉姆斯在《镜与灯》里提出文学四要素理论。

他认为,任何一部文学作品都包含“四要素”:宇宙、、和观众。

A.作品B.艺术家C.语言D.情感E.符号4.文学表现论与文学摹仿论不同,文学摹仿论坚持文学来自对世界的摹仿,文学表现论则。

A.强调文学是作者情感表现的产物B.强调文学重视作者情感在作品中的表现C.强调文学是对宇宙万物的再现D.主张文学是为愉悦服务的E.主张文学是为教育而从事的摹仿“文学概论”章节测评(第二章)(本次测评覆盖第二章的内容,请在学完第二章后完成本次测评,要求第4周以前完成。

经典常谈的章节概括第一章:文学的本质文学是一种通过语言媒介展现人类经历和想象力的艺术形式。

它超越了现实的局限,创造出新的世界、人物和思想。

文学涵盖广泛的体裁,包括小说、诗歌、戏剧和散文。

第二章:文学的元素文学作品由一系列相互关联的元素组成,这些元素共同创造了一个完整且有意义的整体。

这些元素包括主题、情节、人物、场景、视角和风格。

第三章:文学的类型根据形式、风格和主题,文学可以分为不同的类型。

主要类型包括小说、诗歌、戏剧和散文。

小说以虚构叙事为主,诗歌以韵律和意象为特征,戏剧关注对话和行动,散文以非虚构叙事或议论为主。

第四章:文学的解读文学作品的解读是一个复杂且主观的过程。

读者通过自己的知识、经验和文化背景来解读文本。

不同的解读方式可以产生不同的意义和理解。

第五章:文学中的语言语言是文学的基本工具。

作者使用语言来创造鲜活的人物、动人的场景和引人入胜的情节。

文学中的语言可以是富有想象力的、象征性的和多义性的。

第六章:文学的社会功能文学不仅仅是一种娱乐形式。

它还具有强大的社会功能。

文学反映和塑造社会价值观、态度和信仰。

它可以提供社会评论、表达政治观点并促进社会变革。

第七章:文学的历史文学是一个不断发展的艺术形式。

它在不同的历史时期和文化背景下不断演变。

文学史学家研究文学传统及其随时间变化的方式。

第八章:文学的批评文学批评是对文学作品的分析和评估。

批评家使用各种理论和方法来理解和解释文学,例如形式主义、结构主义、后结构主义和文化研究。

第九章:文学的教育意义文学在教育中扮演着至关重要的角色。

它培养批判性思维、想象力、同理心和沟通能力。

文学可以激发学生对其他文化的理解,并帮助他们探索人类存在的基本问题。

第十章:文学的未来在不断变化的数字时代,文学的未来仍不确定。

然而,随着新技术和平台的涌现,文学很可能会继续以新的和创新的方式繁荣发展。