高中地理必修2知识结构(考试必备!)

- 格式:ppt

- 大小:1.25 MB

- 文档页数:20

高考地理必背知识点必修二地理是一门关于地球的科学,它研究的范围广泛,内容丰富。

而作为高考科目之一的地理,考查的知识点也相当庞杂。

本文将重点介绍高考地理必背的知识点,以必修二的内容为基础展开讲解。

一、地球的形状与地球的运动地球是呈近似椭球形的,它的形状由地球自转、地球公转和地球引力等因素共同作用所造成。

地球自转使得地球呈现出昼夜交替的现象,地球公转则导致季节的交替变化。

地球的不同自转速度导致了地球的赤道膨胀和南北两极扁平。

二、地球的地壳运动地球的地壳运动包括构造运动和地貌运动两大类。

构造运动表现为地球的板块构造和地震活动。

板块构造理论认为地壳由众多的板块构成,并且这些板块随着地球的运动而不断变化、碰撞和漂移。

而地震活动则是由于板块之间的运动发生断裂而引发的。

地貌运动则主要表现为地球表面的起伏和形态的改变。

它包括了风蚀地貌、河流地貌、冰川地貌和海岸地貌等多个类型。

每一种地貌都有其特定的形成和演化过程,理解这些地貌的形成原因对于解答考题非常重要。

三、气候与水文气候是指一定时期内大气相对稳定的统计状态,它受到诸多因素的综合影响。

全球气候形成的原因包括纬度、地形、海洋的影响以及大气环流和地球自转的作用。

纬度决定了太阳直射的位置,而地形和海洋则会在一定程度上改变气候。

另外,水文是地理学中的重要内容之一。

它研究的是地球上的水资源,包括地表水、地下水和冰雪资源等。

掌握水文知识,可以帮助我们了解地球上水资源的分布和利用情况。

四、城市与人口城市是人类社会发展的产物,也是人类活动的重要场所。

在地理学中,城市研究主要涉及城市的特征、发展和规划等内容。

城市的特征包括人口密集、空间连续、经济繁荣和交通便利等。

而城市的发展受到社会经济发展水平、自然地理环境和人口迁移等多个因素的影响。

人口是地理学研究的另一个重要方向。

了解人口的数量、分布和迁移情况有助于我们了解社会经济的发展变化以及环境资源的利用情况。

五、土地利用与环境保护土地利用是人类活动对地球表面土地资源的合理利用与布局。

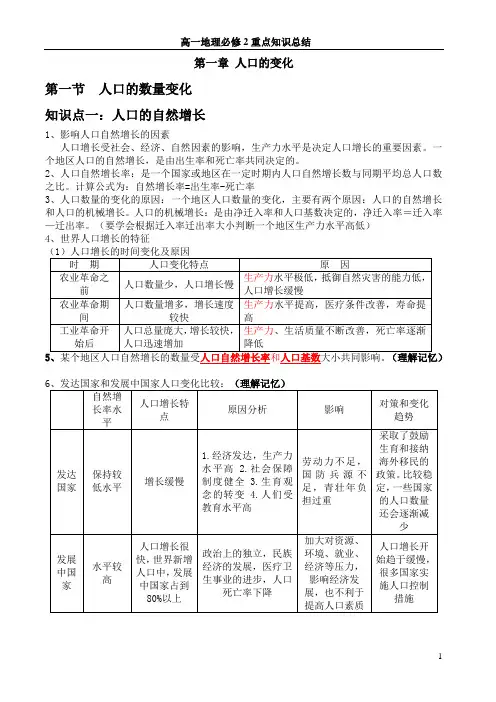

第一章人口的变化第一节人口的数量变化知识点一:人口的自然增长1、影响人口自然增长的因素人口增长受社会、经济、自然因素的影响,生产力水平是决定人口增长的重要因素。

一个地区人口的自然增长,是由出生率和死亡率共同决定的。

2、人口自然增长率:是一个国家或地区在一定时期内人口自然增长数与同期平均总人口数之比。

计算公式为:自然增长率=出生率-死亡率3、人口数量的变化的原因:一个地区人口数量的变化,主要有两个原因:人口的自然增长和人口的机械增长。

人口的机械增长:是由净迁入率和人口基数决定的,净迁入率=迁入率—迁出率。

(要学会根据迁入率迁出率大小判断一个地区生产力水平高低)4、世界人口增长的特征某个地区人口自然增长的数量受人口自然增长率和人口基数大小共同影响。

特点①人口增长模式是由原始型向传统型,继而向现代型转变。

②转变的因素:生产力水平、国家政策、社会福利、自然环境、文化观念③人口增长模式的转变是从死亡率下降开始的10、大部分发达国家(欧洲、北美为代表)为现代型,大多数发展中国家为传统型,中国为现代型,世界为由传统型转向现代型的过渡阶段。

[记忆]知识点二:人口问题1、人口老龄化(1)原因:①随着生产力水平的提高,和人们思想观念的改变,晚婚晚育甚至不愿意生育,使出生率不断降低,少年儿童人口占总人口的比重逐渐下降;②社会经济发展水平高,人口平均水平寿命延长,死亡率低,老年人口比重相应上升。

(2)产生的问题:劳动力短缺,国防兵源不足,用于老年人退休、养老的费用增加,社会负担加重,老年人生活困难、精神孤单等。

(3)解决措施:鼓励生育、吸纳移民、健全社会保障体系、鼓励老有所为等。

2、人口增长过快(1)原因:人口再生产处于过渡阶段的国家,出生率仍然较高,但随着经济发展、人民生活水平的提高,特别是医疗卫生事业的发展,人口死亡率大幅度下降,人口增长速度过快。

(2)带来的问题:①给资源和环境带来巨大压力。

②可能造成粮食短缺,医疗卫生、教育、交通、住房、就业困难等社会经济问题(3)解决措施:①实行计划生育政策,控制人口数量,提高人口素质;②发展社会生产力,转变生育观念,促进人口再生产向现代型转变。

高一地理必修二知识点必背地理作为一门学科,是人类对地球自然环境和人文环境进行观察和研究的学科。

对于高中生而言,学好地理对于理解世界、认识自然和人文环境非常重要。

地理必修二是高一学年的一门地理必修课程,包括了一些重要的知识点需要掌握和背诵。

一、自然地理1. 世界地理在世界地理的学习中,重点关注地理格局、地球航线、气候特征和生态环境等方面。

首先要了解各大洲的位置和特点,掌握世界地理格局。

其次,需要理解全球气候变化的原因和影响,例如地球自转、倾斜和环流等因素。

此外,还要了解世界各地的生态环境和保护措施。

2. 中国地理中国地理是地理必修二的一个重要内容。

学习中国地理需要了解中国的地形、气候、资源以及自然灾害等方面。

对于地形,需要熟悉中国的山脉、高原、平原以及河流、湖泊和沿海地区等特征。

在气候方面,需要了解中国的气候类型和分布,以及影响气候的因素。

此外,还需要了解中国的资源分布和开发利用情况,包括能源、水资源、矿产资源等。

同时,还需要了解中国的自然灾害,如地震、洪水、干旱等,并掌握相应的防灾减灾知识。

二、人文地理1. 人口与城市人口与城市是地理必修二中的一大重点内容,主要包括人口数量和分布以及城市化的过程和影响。

需要了解人口增长的原因和人口分布的规律,了解其对经济、社会和环境的影响。

此外,还要掌握世界各大城市的特点和发展趋势,以及城市规划和可持续发展的相关知识。

2. 农业与工业农业与工业是地理必修二中的另一个重点内容,主要包括农业资源、农业发展和工业化进程。

需要了解农业资源的种类和分布,以及农业发展的特点和影响因素。

同时,还要了解工业化的过程和影响,包括工业区的选择和布局,以及环境保护和可持续发展的相关问题。

三、地理技术与地理信息系统地理技术和地理信息系统在地理学研究和应用中起着重要作用。

需要了解地理技术的发展和应用,如遥感、地理信息系统、全球定位系统等。

同时,还需要了解地理信息系统的组成和功能,以及在资源调查、环境保护、城市规划和灾害管理等方面的应用。

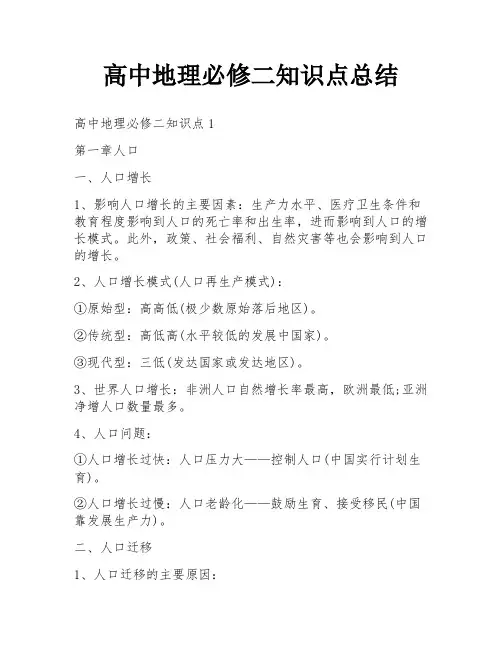

高中地理必修二知识点总结高中地理必修二知识点1第一章人口一、人口增长1、影响人口增长的主要因素:生产力水平、医疗卫生条件和教育程度影响到人口的死亡率和出生率,进而影响到人口的增长模式。

此外,政策、社会福利、自然灾害等也会影响到人口的增长。

2、人口增长模式(人口再生产模式):①原始型:高高低(极少数原始落后地区)。

②传统型:高低高(水平较低的发展中国家)。

③现代型:三低(发达国家或发达地区)。

3、世界人口增长:非洲人口自然增长率最高,欧洲最低;亚洲净增人口数量最多。

4、人口问题:①人口增长过快:人口压力大——控制人口(中国实行计划生育)。

②人口增长过慢:人口老龄化——鼓励生育、接受移民(中国靠发展生产力)。

二、人口迁移1、人口迁移的主要原因:经济(落后地区向发达地区)、政治(政治迫害、战争、国家有组织的人口迁移)、社会文化(宗教迫害、民族歧视)、生态环境、其他因素(家庭和婚姻、投亲靠友、逃避歧视)。

2、人口迁移的意义(效应)(1)利:①加强民族团结,促进民族融合。

②加强文化交流。

③减轻迁出地的人口压力。

④为迁入地提供廉价劳动力。

(2)弊:①造成迁出地人才外流。

②给迁入地的环境增加了压力,社会管理增加了难度。

三、人口分布与人口容量1、人口环境承载力(人口环境容量):一定时期,某一地域能够维持抚养的最大人口数量。

人口合理容量:一个地区所能持续供养的最适宜人口数量。

人口合理容量要小于环境容量。

2、影响环境人口容量(环境承载力)的因素:①资源状况。

②生产力水平。

③开放程度和消费水平。

高中地理必修二知识点2第二章城市空间结构与城市化一、城市的空间结构1、城市功能分区——相同的城市用地类型发生集聚(1)商业区:位于城市中心、交通干线两侧—交通便利,通信发达,人流量大;付租能力强。

★中心商务区(CBD):建筑密集、高楼林立、交通便捷——面积有限,但需求量大。

(2)工业区:一般分布在城市边缘,交通便利,大多有河流或铁路、公路经过。

地理必修二知识框架构建第一单元人口与地理环境人口增长与人口问题一、世界人口增长的历史轨迹两点分三段(对比课本32页世界城市发展阶段记忆)人口增长阶段及其模式转变增长阶段原始低增长阶段加速增长阶段增长减缓阶段低速增长阶段增长模式高高低高低高高低高低低低再生产类型原始型传统型过渡型现代型要点分布:热带原始森林深处的一些土著居民。

发达国家18世纪末到19世纪初进入此阶段。

分布:非洲东部的坦桑尼亚,肯尼亚等国家发达国家20世纪50年代前后进入这个阶段。

分布:大多数发展中国家目前处于这个阶段。

分布:德国,英国和法国等欧洲发达国家目前已进入这个阶段。

三、不同国家的人口问题思路:问题→危害→措施发展中国家发达国家问题①人口出生率高,自然增长快②青少年儿童比重大①人口增长缓慢②人口老龄化危害①加大对资源、环境、经济、就业的压力②造成人口增长惯性①劳动力、国防兵员不足②青壮年及社会负担过重③老龄化严重等措施计划生育①鼓励生育②接纳海外移民我国20世纪60年代和80年代人口增长的特点(看课本P7页最后统计图)特点原因60年代1959-1961 负增长三年自然灾害,政策失误1961-1971 出生率迅速增加,自然增长率高社会稳定,鼓励生育,医疗卫生条件改善80年代初期出生率下降计划生育中后期出生率上升三年自然灾害后出生的人口进入婚育期四、人口现状世界:1、1999年10月12日,世界“60亿”人口日2、人口过亿的国家:中国印度美国印度尼西亚巴西巴基斯坦孟加拉国俄罗斯日本尼日利亚墨西哥(中度美印尼巴西基孟俄本亚墨)中国:2007年数据(国家统计局)出生率:12.14‰死亡率7.06‰自然增长率5.08‰城镇人口比重:45.68% 性别比:106 2000我国基本步入老龄化阶段,2004年我国人口增长进入低速增长阶段2010年11月1日零时第六次人口普查数据1、人口总量:全国总人口为人,与2000年第五次全国人口普查相比,十年增加7390万人,增长5.84%,年平均增长0.57%,十年来我国人口增长处于低生育水平阶段。

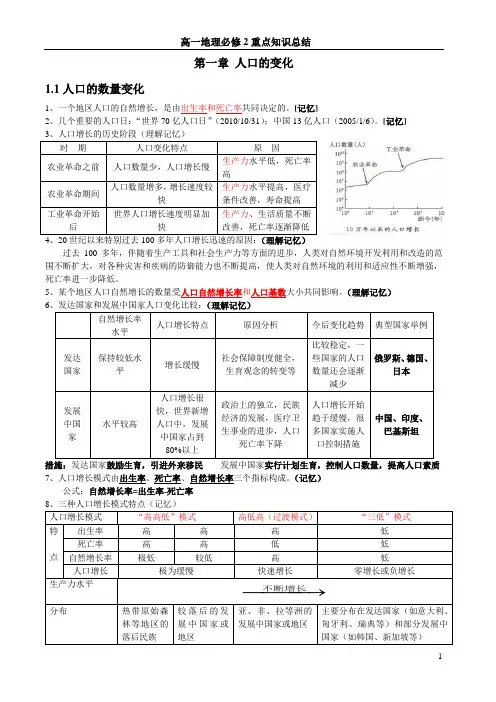

第一章人口的变化1.1人口的数量变化1、一个地区人口的自然增长,是由出生率和死亡率共同决定的。

[记忆]2、几个重要的人口日:“世界70亿人口日”(2010/10/31);中国13亿人口(2005/1/6)。

[记忆]时期人口变化特点原因农业革命之前人口数量少,人口增长慢生产力水平低,死亡率高农业革命期间人口数量增多,增长速度较快生产力水平提高,医疗条件改善,寿命提高工业革命开始后世界人口增长速度明显加快生产力、生活质量不断改善,死亡率逐渐降低4、20世纪以来特别过去100多年人口增长迅速的原因:(理解记忆)过去100多年,伴随着生产工具和社会生产力等方面的进步,人类对自然环境开发利用和改造的范围不断扩大,对各种灾害和疾病的防御能力也不断提高,使人类对自然环境的利用和适应性不断增强,死亡率进一步降低。

5、某个地区人口自然增长的数量受人口自然增长率和人口基数大小共同影响。

(理解记忆)6自然增长率水平人口增长特点原因分析今后变化趋势典型国家举例发达国家保持较低水平增长缓慢社会保障制度健全,生育观念的转变等比较稳定,一些国家的人口数量还会逐渐减少俄罗斯、德国、日本发展中国家水平较高人口增长很快,世界新增人口中,发展中国家占到80%以上政治上的独立,民族经济的发展,医疗卫生事业的进步,人口死亡率下降人口增长开始趋于缓慢,很多国家实施人口控制措施中国、印度、巴基斯坦7、人口增长模式由出生率、死亡率、自然增长率三个指标构成。

(记忆)公式:自然增长率=出生率-死亡率人口增长模式“高高低”模式高低高(过渡模式)“三低”模式特点出生率高高高低死亡率高高低低自然增长率极低较低高低人口增长极为缓慢快速增长零增长或负增长生产力水平−−−→−不断增长分布热带原始森林等地区的落后民族较落后的发展中国家或地区亚、非、拉等洲的发展中国家或地区主要分布在发达国家(如意大利、匈牙利、瑞典等)和部分发展中国家(如韩国、新加坡等)9、人口增长模式的转变:[记忆]人口增长模式是由原始型向传统型,继而向现代型转变。

地理必修二知识点总结必修二地理知识点归纳地理必修二知识点总结必修二地理知识点归纳一、人口增长1、影响人口快速增长的主要因素:生产力水平、医疗卫生条件和教育程度影响至人口的死亡率和出生率,进而影响至人口的快速增长模式。

此外,政策、社会福利、自然灾害等也可以影响至人口的快速增长。

2、人口增长模式(人口再生产模式):①原始型:高高低(极少数原始落后地区)。

②传统型:高低高(水平较低的发展中国家)。

③现代型:三低(发达国家或发达地区)。

3、世界人口快速增长:非洲人口自然增长率最低,欧洲最高;亚洲净卖出人口数量最多。

4、人口问题:①人口增长过快:人口压力大——控制人口(中国实行计划生育)。

②人口增长过慢:人口老龄化——鼓励生育、接受移民(中国靠发展生产力)。

二、人口迁移1、人口迁移的主要原因:经济(落后地区向发达地区)、政治(政治迫害、战争、国家有组织的人口迁移)、社会文化(宗教迫害、民族歧视)、生态环境、其他因素(家庭和婚姻、投亲靠友、逃避歧视)。

2、人口迁移的意义(效应)(1)利:①加强民族团结,促进民族融合。

②加强文化交流。

③减轻迁出地的人口压力。

④为迁入地提供廉价劳动力。

(2)弊:①导致迁入地人才外流。

②给迁入地的环境减少了压力,社会管理减少了难度。

三、人口分布与人口容量1、人口环境承载力(人口环境容量):一定时期,某一地域能保持扶养的最小人口数量。

人口合理容量:一个地区所能持续供养的最适宜人口数量。

人口合理容量要小于环境容量。

2、影响环境人口容量(环境承载力)的因素:①资源状况。

②生产力水平。

③对外开放程度和消费水平。

一、农业区位因素1、自然因素(气候、水源、地形、土壤):改建——温室农业、梯田、浇水、灌溉。

2、社会经济因素(市场、交通、政策、劳动力、地租)★市场同意着农业的类型和规模。

★交通条件(特别是保鲜和冷藏技术)的发展,使市场对农业区位的影响在地域上扩展。

3、技术因素(繁育、机械、化肥、农药)★培育良种(高产、耐旱、耐寒、耐储存等品种):有利于扩大种植面积。

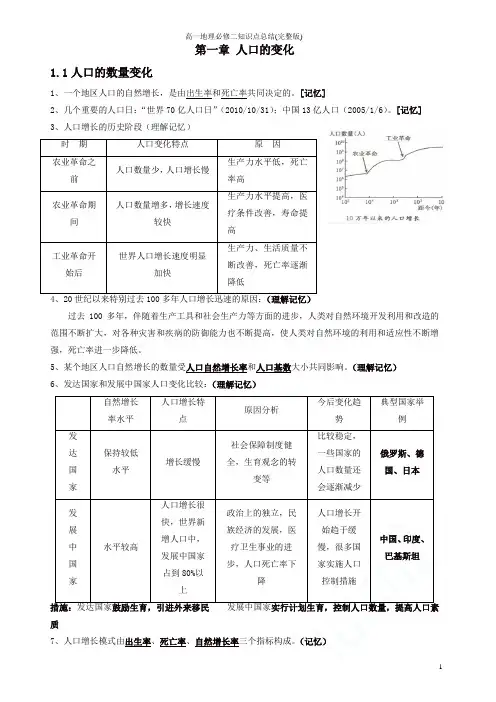

第一章人口的变化1.1人口的数量变化1、一个地区人口的自然增长,是由出生率和死亡率共同决定的。

[记忆]2、几个重要的人口日:“世界70亿人口日”(2010/10/31);中国13亿人口(2005/1/6)。

[记忆]3、人口增长的历史阶段(理解记忆)时期人口变化特点原因农业革命之前人口数量少,人口增长慢生产力水平低,死亡率高农业革命期间人口数量增多,增长速度较快生产力水平提高,医疗条件改善,寿命提高工业革命开始后世界人口增长速度明显加快生产力、生活质量不断改善,死亡率逐渐降低过去100多年,伴随着生产工具和社会生产力等方面的进步,人类对自然环境开发利用和改造的范围不断扩大,对各种灾害和疾病的防御能力也不断提高,使人类对自然环境的利用和适应性不断增强,死亡率进一步降低。

5、某个地区人口自然增长的数量受人口自然增长率和人口基数大小共同影响。

(理解记忆)6、发达国家和发展中国家人口变化比较:(理解记忆)自然增长率水平人口增长特点原因分析今后变化趋势典型国家举例发达国家保持较低水平增长缓慢社会保障制度健全,生育观念的转变等比较稳定,一些国家的人口数量还会逐渐减少俄罗斯、德国、日本发展中国家水平较高人口增长很快,世界新增人口中,发展中国家占到80%以上政治上的独立,民族经济的发展,医疗卫生事业的进步,人口死亡率下降人口增长开始趋于缓慢,很多国家实施人口控制措施中国、印度、巴基斯坦措施:发达国家鼓励生育,引进外来移民发展中国家实行计划生育,控制人口数量,提高人口素质7、人口增长模式由出生率、死亡率、自然增长率三个指标构成。

(记忆)公式:自然增长率=出生率-死亡率8、三种人口增长模式特点(记忆)人口增长模式“高高低”模式高低高(过渡模式)“三低”模式特点出生率高高高低死亡率高高低低自然增长率极低较低高低人口增长极为缓慢快速增长零增长或负增长生产力水平−−−→−不断增长分布热带原始森林等地区的落后民族较落后的发展中国家或地区亚、非、拉等洲的发展中国家或地区主要分布在发达国家(如意大利、匈牙利、瑞典等)和部分发展中国家(如韩国、新加坡等)9、人口增长模式的转变:[记忆]人口增长模式是由原始型向传统型,继而向现代型转变。

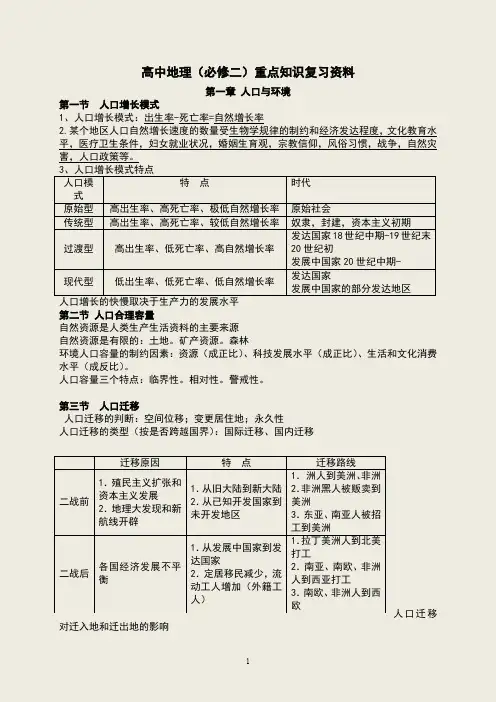

高中地理(必修二)重点知识复习资料第一章 人口与环境第一节 人口增长模式1、人口增长模式:出生率-死亡率=自然增长率2.某个地区人口自然增长速度的数量受生物学规律的制约和经济发达程度,文化教育水平,医疗卫生条件,妇女就业状况,婚姻生育观,宗教信仰,风俗习惯,战争,自然灾害,人口政策等。

3、人口增长模式特点 人口模式特 点 时代 原始型 高出生率、高死亡率、极低自然增长率 原始社会传统型 高出生率、高死亡率、较低自然增长率 奴隶,封建,资本主义初期过渡型 高出生率、低死亡率、高自然增长率 发达国家18世纪中期-19世纪末20世纪初发展中国家20世纪中期- 现代型 低出生率、低死亡率、低自然增长率发达国家发展中国家的部分发达地区人口增长的快慢取决于生产力的发展水平 第二节 人口合理容量自然资源是人类生产生活资料的主要来源 自然资源是有限的:土地。

矿产资源。

森林 环境人口容量的制约因素:资源(成正比)、科技发展水平(成正比)、生活和文化消费水平(成反比)。

人口容量三个特点:临界性。

相对性。

警戒性。

第三节 人口迁移人口迁移的判断:空间位移;变更居住地;永久性 人口迁移的类型(按是否跨越国界):国际迁移、国内迁移人口迁移对迁入地和迁出地的影响迁移原因 特 点 迁移路线二战前 1.殖民主义扩张和资本主义发展 2.地理大发现和新航线开辟 1.从旧大陆到新大陆 2.从已知开发国家到未开发地区 1.洲人到美洲、非洲 2.非洲黑人被贩卖到美洲 3.东亚、南亚人被招工到美洲二战后 各国经济发展不平衡 1.从发展中国家到发达国家 2.定居移民减少,流动工人增加(外籍工人) 1.拉丁美洲人到北美打工2.南亚、南欧、非洲人到西亚打工3.南欧、非洲人到西欧对人口迁出地:减少迁出地人口密度、缓解人口对环境的压力有人才、劳动力的流失对人口迁入地:人口增加,人才的流入,有利于经济发展人口密度增加,人口对环境的压力增加影响人口迁移的因素自然:气候,土壤,水源,地形,资源 经济:发展水平,交通通讯发展政治:政策。

高一必修2地理必考知识点地理是一门研究地球及其各种自然现象的科学。

对于高一学生而言,地理是一门必修科目,掌握地理的基本知识点对于提高学业成绩至关重要。

下面将为大家整理高一必修2地理的必考知识点,希望对各位同学有所帮助。

一、地理的基本概念和学科特点地理是以空间为基本要素的学科,主要研究地球的自然地理和人文地理。

其中,自然地理包括地貌、气候、生态环境等;人文地理包括人口、城市、交通等。

地理既是一门自然科学,也是一门社会科学,具有多学科交叉的特点。

二、地球的形状和结构地球是一个近似球体,由地壳、地幔、外核和内核四个部分构成。

其中,地壳是我们生活所处的地球表面,它分为大陆地壳和海洋地壳。

三、地球的地理环境地球的地理环境包括地理位置、地势、气候、水文等方面。

地理位置影响着一个地区的气候和生态环境,地势决定了土地利用的方式,气候和水文对人类活动有着重要的影响。

四、地球的大气圈和气候大气圈是地球上层的空气包层,它主要由氮气、氧气、水蒸气等组成。

气候是某一地区长期的天气状况,受到纬度、地形、海洋等因素的影响。

五、地球的水圈和水文水圈是地球上水分循环的过程,包括蒸发、降水、地表径流等。

地球上水资源的分布不均衡,水文学研究地球上的水资源和水文过程,包括河流、湖泊、地下水等。

六、地球的生物圈和生态环境生物圈是地球上生物活动的区域,由动植物和微生物组成。

地球上的生物多样性丰富,保护生物多样性是维护地球生态平衡的重要任务。

七、地球的人口和城市人口是地球上居住的人的总数,人口数量和分布对国家和地区的发展产生重要影响。

城市是人类聚居和交流的重要场所,城市化是当今世界的一大趋势。

八、地球的农业和工业农业是人类的基本生产方式,通过种植农作物和养殖畜禽来满足人类的食物需求。

工业是现代社会的重要经济活动,通过加工和制造来生产各种产品。

九、地球的交通和通信交通是联系地球上各地的桥梁,交通方式包括陆路、水路和空路。

通信是信息传递的方式,包括信件、电话、互联网等。

地理必修二知识点 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-地理必修二会考复习资料第一章人口与环境人口增长模式一、人口增长1、世界人口增长呈“J”型;衡量人口增长快慢:人口自然增长率=出生率-死亡率衡量人口增长数量:人口自然增长率和人口基数2、影响人口增长快慢的因素:经济越发达,文化教育水平越高,人口增长越慢妇女就业状况越好,出生率越低一般的宗教,都不反对人口增值3、人口增长的快慢,归根结底取决于生产力的发展水平4、人口增长模式(人口再生产模式):①原始型:高高低②传统型:高低高(水平较低的发展中国家)“高低高”向“三低”过渡(水平较高的发展中国家)③现代型:三低(发达国家)5、世界人口增长:非洲人口自然增长率最高,欧洲最低;亚洲净增人口数量最多。

6、人口问题:人口增长过快:人口压力大——控制人口(中国实行计划生育)人口增长过慢:人口老龄化——鼓励生育、接受移民(中国靠发展生产力)人口合理容量1、人口容量:一个地区所能容纳的最大人口数,生存层面。

2、人口合理容量:一个地区所容纳的合理人数,数值小于人口容量,发展层面。

3、环境承载力:资源能承载的最大人口数和经济规模。

木桶效应中,木桶的各个木板,一般开说,人口容量的数值是木桶的短板、4、影响环境人口容量(环境承载力)的因素:资源状况、生产力水平、开放程度和消费水平。

人口迁移1、人口迁移的主要原因:经济(落后地区向发达地区)、政治(政治迫害、战争、国家有组织的人口迁移)、社会文化(宗教迫害、民族歧视)、生态环境、其他因素(婚姻、投亲靠友、逃避歧视)。

2、人口迁移的意义(效应)(1)利:①加强民族团结,促进民族融合②加强文化交流③减轻迁出地的人口压力④为迁入地提供廉价劳动力。

(2)弊:①造成迁出地人才外流②给迁入地社会管理增加了难度地域文化与人口一、文化背景与人口1、婚俗对出生率的影响初婚年龄:早婚早育,人口增长快2、宗教:不反对人口增殖二、中国文化与人口1、生育观:早婚早育到晚婚晚育;从多育多子到只生一个2、职业选择:从“学而优则仕”到全民皆商3、人口流动:从安土重迁到“四海为家”第二章城市与环境城市的空间结构1、城市:主要从事非农产业活动;乡村:从事第一产业活动一、城市区位分析1、区位:包括地理位置和与周围事物关系两层含义2、城市的自然地理区位:①在临近河流、湖泊、海洋的地方;在水源条件较好的山前平原;在荒漠地区的绿洲有利于形成城市。

高中地理会考必修二复习提纲会考考试非常重要,成绩是直接影响要我们的最终高考成绩的,下面是小编给大家带来的高中地理会考必修二复习提纲,希望能够帮助到大家!高中地理会考必修二复习提纲必修2知识结构第一章人口的变化一、人口的自然增长1、人口自然增长的决定因素:、公式:人口自然增长率=2、世界人口增长的差异:发达国家增长 (如俄罗斯、德国、日本)发展中国家增长 (如中国、印度、巴基斯坦等)。

3、人口问题:发达国家的人口问题:发展中国家的人口问题:我国的人口问题:4、人口增长模式①原始型:特点:出生率,死亡率,出生率分布地区:落后生产方式的原始群落②传统型:特点:出生率,死亡率,出生率分布地区:广大的发展中国家③现代型:特点:出生率,死亡率,出生率分布地区:多数发达国家5、人口增长模式的转变:①世界人口增长模式:目前仍处于型转向型的过渡阶段;B、②我国的人口增长模式:基本实现了从型向型的转变。

二、人口的迁移1、二战以后,国际人口迁移的方向是:发展中国家流向发达国家迁移原因:经济发展不平衡2、我国的人口迁移①改革开放前,主要由沿海迁到边疆迁移原因:受政策影响(国家有组织、有计划的人口迁移)②改革开放后,我国人口迁移的方向是:迁移原因:经济发展不平衡3、人口迁移的影响①对迁入地的影响:利:人才流入,提供廉价劳动力;促进经济发展弊:就业困难、交通拥堵、环境污染、住房紧张等②对迁出地的影响:利:人口对环境的压力减小弊:人才、劳动力流失4、影响人口迁移的因素①经济因素——主要因素:如经济发展,就业机会等②政治因素:如政策、政治变革、战争等③社会文化因素:如宗教、民族等④自然环境因素(生态因素):如气候、水、土壤、自然灾害等三、环境承载力与人口合理容量1、环境承载力(环境人口容量):指环境所能持续供养的人口数量。

2、人口合理容量指按照合理的生活方式,保障健康的生活水平,同时又不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区的人口数量3、环境人口容量与人口合理容量的关系人口合理容量环境人口容量4、影响环境人口容量的因素①资源状况(正比)——主要因素②科技发展水平(正比)——影响资源开发数量③人口的生活和文化消费水平(反比)——影响资源消耗数量④地域的开放程度(正比)——影响区域外资源的输入会考示例:1.图1中人口出生率高、死亡率高、自然增长率低的国家是A.甲B.乙C.丙D.丁2.图1中容易出现人口老龄化的国家是A.甲B.乙C.丙D.丁3.人口合理容量A.总是小于环境承载力B.等同于人口容量C.等同于环境承载力D.总是大于环境承载力第二章城市与城市化一、城市内部主要功能分区及其特点2、商业区:多位于市中心、交通干线两侧或街角路口3、工业区:一般位于城市外围,多靠近河流、公路、铁路等交通便捷地带二、城市空间结构的形成原因1、经济因素——主要因素(每块土地用于哪种活动,主要取决于各种活动愿意付出租金的高低)影响地租高低的因素:①距市中心远近(距市中心越近,地租越高)②交通便捷程度(交通越发达,地租越高)2、历史因素:早期功能分区的延续(如北京故宫)3、社会文化因素:宗教信仰、种族等(如唐人街)4、行政因素:政策、城市规划等三、城市的服务范围特点:(城市等级划分的依据主要是人口规模)1、小城市级别低,服务种类,服务范围 ;大城市级别高,服务种类,服务范围。

完整版)高中地理必修二知识点归纳第一章人口与环境第一节人口增长模式人口增长可以通过出生率减去死亡率得出自然增长率。

某个地区的人口自然增长速度受到生物学规律的制约,同时也受到经济发达程度、文化教育水平、医疗卫生条件、妇女就业状况、婚姻生育观、宗教、风俗惯、战争、自然灾害、人口政策等因素的影响。

不同时期的人口增长模式具有不同的特点。

原始社会的人口模式是高出生率、高死亡率、极低自然增长率。

奴隶、封建和资本主义初期的传统型人口模式也是高出生率、高死亡率、较低自然增长率。

发达国家在18世纪中期到19世纪过渡型的人口模式是高出生率、低死亡率、高自然增长率。

而20世纪中期到现在的现代型人口模式则是低出生率、低死亡率、低自然增长率。

发展中国家的部分发达地区也呈现出类似的模式。

人口增长的快慢取决于生产力的发展水平。

第二节人口合理容量自然资源是人类生产生活资料的主要来源,但是自然资源是有限的,包括土地、水、森林、矿产资源等。

环境人口容量的制约因素包括资源、科技发展水平、对外开放程度以及生活和文化消费水平等因素。

人口容量具有临界性、相对性和警戒性三个特点。

第三节人口迁移人口迁移的判断可以通过空间位移、变更居住地以及长期性来确定。

人口迁移是人口移动的一种形式,是指人们变更定居点的空间流动行为。

根据人口迁移空间范围的不同,人口迁移可以分为国际迁移和国内迁移。

由于社会发展的大趋势是城市化和劳动力由第一产业向第二、三产业转移,因此农村到城市的人口迁移是发达国家历史上和发展中国家当前人口迁移的主要类型。

人口迁移对迁出地和迁入地都会产生影响。

对于迁出地来说,人口密度减少,人口对环境的压力也会减轻,但同时也会出现人才和劳动力的流失。

对于迁入地来说,人才的流入和提供廉价劳动力有利于经济发展,但同时也会导致人口密度增加和人口对环境的压力增加。

引起人口迁移的因素包括自然生态因素、经济因素、政治因素以及社会文化因素。

其中,地区间经济发展水平的差异、城市化、区域开发和大型工程建设等是引起人口迁移的重要原因。

第一章 人口的变化1.1 人口的数量变化1、一个地区人口的自然增长,是由 出生率和死亡率 共同决定的。

[记忆 ]2、几个重要的人口日: “世界 70 亿人口日”( 2010/10/31 );中国 13 亿人口( 2005/1/6 )。

[记忆 ]3、人口增长的历史阶段(理解记忆)时 期 人口变化特点 原 因生产力 水平低,死亡率高生产力 水平提高,医疗 条件改善,寿命提高 生产力 、生活质量不断 改善,死亡率逐渐降低农业革命之前 人口数量少,人口增长慢 人口数量增多, 增长速度较快 世界人口增长速度明显加快农业革命期间 工业革命开始后4、 20 世纪以来特别过去 100 多年人口增长迅速的原因: (理解记忆)过去 100 多年,伴随着生产工具和社会生产力等方面的进步,人类对自然环境开发利用和改造的范 围不断扩大,对各种灾害和疾病的防御能力也不断提高,使人类对自然环境的利用和适应性不断增强, 死亡率进一步降低。

5、某个地区人口自然增长的数量受人口自然增长率 和 人口基数 大小共同影响。

(理解记忆)6、发达国家和发展中国家人口变化比较:(理解记忆)自然增长率水平人口增长特点 原因分析今后变化趋势 典型国家举例比较稳定,一些国家的人口 数量还会逐渐减少发达 国家保持较低水平社会保障制度健全, 生育观念的转变等俄罗斯、 德国、日本增长缓慢人口增长很快,世界新增 人口中,发展 中国家占到 80%以上政治上的独立,民族 经济的发展,医疗卫 生事业的进步,人口死亡率下降人口增长开始 趋于缓慢,很 多国家实施人 口控制措施发展 中国 家中国、印度、 巴基斯坦水平较高措施: 发达国家 鼓励生育,引进外来移民发展中国家 实行计划生育,控制人口数量,提高人口素质7、人口增长模式由 出生率 、死亡率 、自然增长率 三个指标构成。

(记忆) 公式: 自然增长率 =出生率 -死亡率 8、三种人口增长模式特点(记忆) 人口增长模式 “高高低”模式 高 高 极低极为缓慢高低高(过渡模式)高 低 高 快速增长“三低”模式低 低 低零增长或负增长特 出生率 死亡率 自然增长率 人口增长 高 高 较低点生产力水平 不断增长分布热带原始森 林等地区的 落后民族较 落 展 中 地区后 的 发 国 家 或 亚、非、拉等洲的 发展中国家或地区 主要分布在发达国家(如意大利、 匈牙利、瑞典等)和部分发展中 国家(如韩国、新加坡等)9、人口增长模式的转变: [记忆 ]人口增长模式是由原始型向传统型,继而向现代型转变。