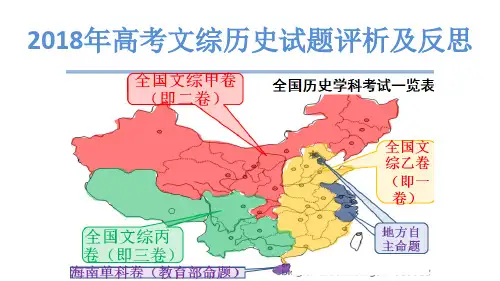

2018年高考历史24题研究 先秦文明及社会转型

- 格式:pptx

- 大小:23.92 MB

- 文档页数:27

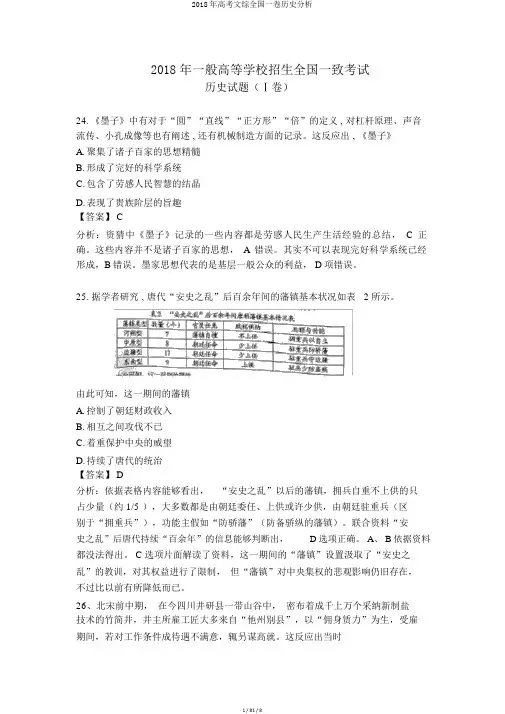

2018年一般高等学校招生全国一致考试历史试题(Ⅰ卷)24.《墨子》中有对于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义 , 对杠杆原理、声音流传、小孔成像等也有阐述 , 还有机械制造方面的记录。

这反应出 , 《墨子》A.聚集了诸子百家的思想精髓B.形成了完好的科学系统C.包含了劳感人民智慧的结晶D.表现了贵族阶层的旨趣【答案】 C分析:资猜中《墨子》记录的一些内容都是劳感人民生产生活经验的总结,C正确。

这些内容并不是诸子百家的思想,A错误。

其实不可以表现完好科学系统已经形成,B错误。

墨家思想代表的是基层一般公众的利益, D项错误。

25.据学者研究 , 唐代“安史之乱”后百余年间的藩镇基本状况如表 2所示。

由此可知,这一期间的藩镇A.控制了朝廷财政收入B.相互之间攻伐不已C.着重保护中央的威望D.持续了唐代的统治【答案】 D分析:依据表格内容能够看出,“安史之乱”以后的藩镇,拥兵自重不上供的只占少量(约 1/5 ),大多数都是由朝廷委任、上供或许少供,由朝廷驻重兵(区别于“拥重兵”),功能主假如“防骄藩”(防备骄纵的藩镇)。

联合资料“安史之乱”后唐代持续“百余年”的信息能够判断出,D选项正确。

A、 B依据资料都没法得出。

C选项片面解读了资料,这一期间的“藩镇”设置汲取了“安史之乱”的教训,对其权益进行了限制,但“藩镇”对中央集权的悲观影响仍旧存在,不过比以前有所降低而已。

26、北宋前中期,在今四川井研县一带山谷中,密布着成千上万个采纳新制盐技术的竹简井,井主所雇工匠大多来自“他州别县”,以“佣身赁力”为生,受雇期间,若对工作条件成待遇不满意,辄另谋高就。

这反应出当时A.民营手工业获得发展B.手工业者社会地位高C.雇用劳动已经普及D.盐业专卖制度解体【答案】 A分析:依据资猜中“井主所雇工匠”等信息能够判断,这些竹简井属于民营手工业,数目成千上万,所以 A正确。

资料没法表现手工业者社会地位能否高, B 错误。

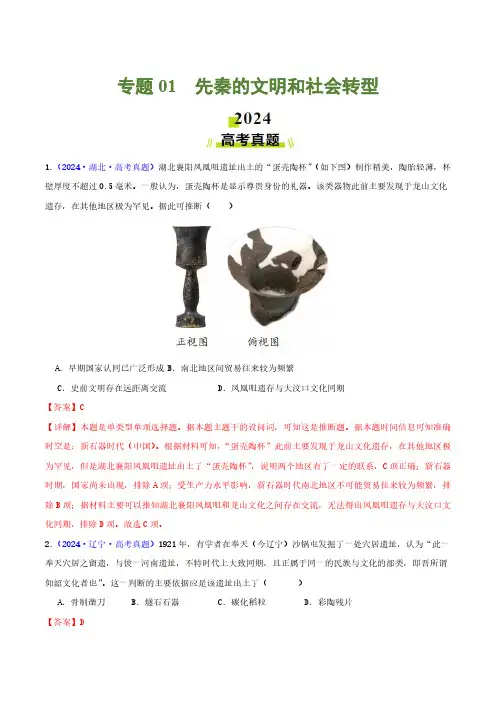

专题01先秦的文明和社会转型1.(2024·湖北·高考真题)湖北襄阳凤凰咀遗址出土的“蛋壳陶杯”(如下图)制作精美,陶胎轻薄,杯壁厚度不超过0.5毫米。

一般认为,蛋壳陶杯是显示尊贵身份的礼器。

该类器物此前主要发现于龙山文化遗存,在其他地区极为罕见。

据此可推断()A.早期国家认同已广泛形成B.南北地区间贸易往来较为频繁C.史前文明存在远距离交流D.凤凰咀遗存与大汶口文化同期【答案】C【详解】本题是单类型单项选择题。

据本题主题干的设问词,可知这是推断题。

据本题时间信息可知准确时空是:新石器时代(中国)。

根据材料可知,“蛋壳陶杯”此前主要发现于龙山文化遗存,在其他地区极为罕见,但是湖北襄阳凤凰咀遗址出土了“蛋壳陶杯”,说明两个地区有了一定的联系,C项正确;新石器时期,国家尚未出现,排除A项;受生产力水平影响,新石器时代南北地区不可能贸易往来较为频繁,排除B项;据材料主要可以推知湖北襄阳凤凰咀和龙山文化之间存在交流,无法得出凤凰咀遗存与大汶口文化同期,排除D项。

故选C项。

2.(2024·辽宁·高考真题)1921年,有学者在奉天(今辽宁)沙锅屯发掘了一处穴居遗址,认为“此一奉天穴居之留遗,与彼一河南遗址,不特时代上大致同期,且正属于同一的民族与文化的部类,即吾所谓仰韶文化者也”。

这一判断的主要依据应是该遗址出土了()A.骨制凿刀B.燧石石器C.碳化稻粒D.彩陶残片【详解】本题是单类型单项选择题。

据本题主题干的设问词,可知这是推断题。

据本题时间信息可知准确时空是:新石器时代(中国)。

根据材料可知,在奉天(今辽宁)沙锅屯发掘了一处穴居遗址,此遗址与黄河流域仰韶文化属于同一文化类型,根据所学可知,仰韶文化距今约7000-5000年前,它的典型器物是彩绘陶器,以粟等为主要栽培物,可推断该遗址可能出土了彩陶残片,D项正确;骨制凿刀在旧石器时代已经出现,不是仰韶文化的典型器物,排除A项;中国境内的旧石器时代遗址中,就有明确的燧石取火遗迹,排除B项;碳化稻粒是南方河姆渡文化遗址的典型代表,排除C项。

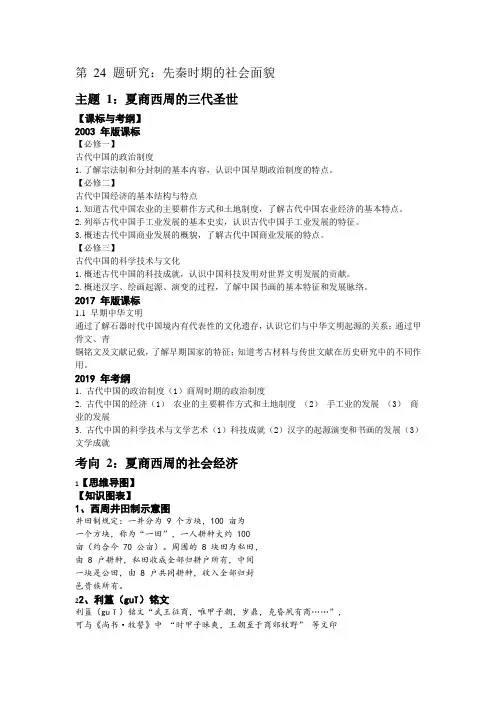

第24 题研究:先秦时期的社会面貌主题1:夏商西周的三代圣世【课标与考纲】2003 年版课标【必修一】古代中国的政治制度1.了解宗法制和分封制的基本内容,认识中国早期政治制度的特点。

【必修二】古代中国经济的基本结构与特点1.知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。

2.列举古代中国手工业发展的基本史实,认识古代中国手工业发展的特征。

3.概述古代中国商业发展的概貌,了解古代中国商业发展的特点。

【必修三】古代中国的科学技术与文化1.概述古代中国的科技成就,认识中国科技发明对世界文明发展的贡献。

2.概述汉字、绘画起源、演变的过程,了解中国书画的基本特征和发展脉络。

2017 年版课标1.1 早期中华文明通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源的关系;通过甲骨文、青铜铭文及文献记载,了解早期国家的特征;知道考古材料与传世文献在历史研究中的不同作用。

2019 年考纲1. 古代中国的政治制度(1)商周时期的政治制度2. 古代中国的经济(1)农业的主要耕作方式和土地制度(2)手工业的发展(3)商业的发展3. 古代中国的科学技术与文学艺术(1)科技成就(2)汉字的起源演变和书画的发展(3)文学成就考向2:夏商西周的社会经济1【思维导图】【知识图表】1、西周井田制示意图井田制规定:一井分为 9 个方块,100 亩为一个方块,称为“一田”,一人耕种大约 100亩(约合今 70 公亩)。

周围的 8 块田为私田,由 8 户耕种,私田收成全部归耕户所有,中间一块是公田,由 8 户共同耕种,收入全部归封邑贵族所有。

22、利簋(guǐ)铭文利簋(guǐ)铭文“武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商……”,可与《尚书·牧誓》中“时甲子昧爽,王朝至于商郊牧野”等文印证,反映了武王克商这一重大历史事件。

二重证据法是由王国维提倡,“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料。

2018年高考文综历史部分24.据《史记》记载,商汤见野外有人捕猎鸟兽,张设的罗网四面密实,认为这样便将鸟兽杀绝了,“乃去其三面”,因此获得诸侯的拥护,最终推翻夏桀,创立商朝,这一记载意在说明(A)A.商汤成功缘于他的xx之心B.捕猎是夏商时主要经济活动C.商朝已经注重生态环境保护D.资源争夺是夏xx更替的主因25.西汉文景时期,粮食增产,粮价极低,国家收取的实物田租很少甚至免除,但百姓必须把粮食换成钱币,缴纳较高税额的人头税。

富商大贾趁机操纵物价,放高利贷,加剧了土地兼并、农户流亡。

这反映出当时(B)A.重农抑商政策未能实行B.自耕农经济发展受阻B.粮价低抑制了生产热情D.xx操纵税收26.武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品级官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政,宰相数量大增,且更替频繁。

这一做法的目的是(C)A.扩大中书、门下xx的职权B.为官员提供迅速xx的机会B.便于实现对朝政的全面控制D.强化宰相参政议政职能27.昆曲在明朝万历年间被视为“官腔”,到清代被誉为“雅乐”“盛世元音”,宫廷重要活动常有昆曲演出,江南地区“郡邑大夫宴款不敢不用”,甚至“演戏必请昆班,以示府城中庙会之高雅”。

这些史实表明,昆曲在明清时期的流行是因为(D)A.xx学xxB.吸收了京剧的戏曲元素B.社会等级观念弱化D.符合xx的文化品味28.19世纪70年代、针对日本阻止琉球国向中国进贡,有地方督抚在上奏中强调:琉球向来是中国的藩属,日本“不应阻贡”:中国使臣应邀请西方各国驻日公使,“按照万国公法与评直曲”。

这说明当时(D)A.xx借助西方列强侵害xx权益B.传统xx体系已经解体C.地方督抚干预xx外交事务决策D.近代外交观念影响xx29.1923年底,孙中山认为;“俄革命六年成功,而我则十二年尚未成功,何以故?则由于我党组织之方法不善,前此因无可仿效。

法国革命八十年成功,美国革命血战八年而始得独立。

专题01 先秦的文明和社会转型2022年高考真题1.(2022·全国甲卷·高考真题)汉晋时期有多种文本记载,帝尧之时,“天下太和,百姓无事”。

有老者“击壤”而戏,围观者称颂帝尧。

老者歌云:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食,帝何德于我哉!”上述记载所体现的政治理念最接近()A.孔子B.老子C.韩非D.墨子【答案】B【详解】材料“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食”体现了当时人与自然的和谐,反映了老子“顺应自然”的思想,“百姓无事”“帝何德于我哉”反映了百姓生活较少受到干预,反映了“无为”的思想,B项正确;孔子主张仁、礼、以德治国,材料信息没有体现,排除A项;韩非主张加强君主专制和中央集权,主张法治,材料信息没有体现,排除C项;墨子主张兼爱、非攻、尚贤等思想,材料没有体现,排除D项。

故选B项。

【点睛】本题以《壤父歌》及相关故事为素材,考查老子的思想,揭示先贤对幸福生活的定义,意在启发学生今后的生活和学习。

(摘编自教育部教育考试院:2022年高考历史全国卷试题评析)2.(2022·全国乙卷·高考真题)据下图可知,商、西周青铜器铸造的繁荣()A.推动了南北农业经济进步B.依赖大规模商业活动开展C.反映了南北方联系的加强D.缘于统治区域扩大到江南【答案】C【详解】依据图示可知,商周政治重心位于黄河流域,而重要铜矿位于长江流域,长途运输成为必要,南北方联系由此加强,C符合题意;结合所学可知,青铜器比较珍贵且坚韧度不够好,未广泛用于农业,A排除;青铜铸造由官府垄断,B排除;地图未标示统治区域,无法得出扩大到江南,且青铜铸造的繁荣主要缘于技术进步等因素,地理因素不是主因,D排除。

故选C项。

【点睛】本题以商周青铜器为切入点,揭示了商周青铜文明与长江流域铜矿开发的关系,引导学生得出黄河、长江两大流域共同塑造了早期华夏文明的结论,深化学生对中华文明多元一体发展的历史认知。

绝密★启用前2018年普通高等学校招生全国统一考试文科综合能力测试(历史)注意事项:1.答题前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号、考生号、县区和科类写在答题卡和试卷规定的位置上。

2.第Ⅰ卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选途其他答案标号。

写在试卷上无效。

3.第Ⅱ卷必须用0.5毫米黑色签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不能使用涂改液、胶带纸、修正带.不按以上要求作答的答案无效.一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1。

据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见下图.据此可知,战国以前A. 铁制农具得到普遍使用B。

新疆地区与中原联系紧密C. 我国的冶铁技术已经相当普及D. 铁器分布可反映社会发展程度【答案】D【解析】由图片信息可知,铁器实物的分布主要是在经济较为发达的黄河和长江中下游地区,说明铁器分布与社会经济的发展程度密切相关,D符合题意;从图片材料中铁器分布的地区可知,当时我国大部分地区还没有铁制农具,故A中“普遍”说法不正确;材料反映的是铁器实物的分布情况,不能得出新疆和中原地区的关系,也得不出冶铁技术的发展情况,故B、C不正确。

学%科网点睛:本题考查古代中国手工业的发展情况,属于图片类试题,侧重考查学生解读图片、提取有效信息的能力。

解答此类试题,要求学生结合所处时代背景及古代中国铁制农具的状况进行分析。

2。

表1 宋代宰相祖辈任官情况表宰相人数曾祖、祖父或父亲任官情况北宋(71) 南宋(62)高级官员20 8中级官员15 10低级官员12 8无官职记录24 36表1据学者研究整理而成,反映出两宋时期A. 世家大族影响巨大 B。

社会阶层流动加强C. 宰相权力日益下降D. 科举制度功能弱化【答案】B点睛:本题属于表格类试题,解题的关键在于依据表中不同出身宰相的比重变化,结合两宋时期科举制的相关内容分析即可.3。

绝密★启用前2018年普通高等学校招生全国统一考试(全国1卷)文科综合能力测试(历史)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:每小题4分,共48分。

1.《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。

这反映出,《墨子》A.汇集了诸子百家的思想精华B.形成了完整的科学体系C.包含了劳动人民智慧的结晶D.体现了贵族阶层的旨趣2.据学者研究,唐朝“安史之乱”后百余年间的藩镇基本情况如表2所示。

由此可知,这一时期的藩镇A.控制了朝廷财政收入B.彼此之间攻伐不已C.注重维护中央的权威D.延续了唐朝的统治3.北宋前中期,在今四川井研县一带山谷中,密布着成百上千个采用新制盐技术的竹筒井,井主所雇工匠大多来自“他州别县”,以“佣身赁力”为生,受雇期间,若对工作条件或待遇不满意,辄另谋高就。

这反映出当时A.民营手工业得到发展 B.手工业者社会地位高C.雇佣劳动已经普及 D.盐业专卖制度已经解体4.图6中的动物是郑和下西洋时外国使臣随船向明政府贡献的奇珍异兽。

明朝君臣认为,这就是中国传说中的“麒麟”。

明成祖遂厚赐外国使臣。

这表明当时A.对外交流促使中国传统绘画出现新的类型B.朝廷用中国文化对朝贡贸易贡品加以解读C.海禁政策的解除促进了对外文化交流D.外来物品的传入推动了传统观念更新5.甲午战争时期,日本制定舆论宣传策略,把中国和日本分别“包装”成野蛮和文明的代表,并运用公关手段让许多清政府却无所作为。

这反映了A.欧美舆论宣传左右了战争进程B.日本力图变更中国的君主政体C.清政府昏庸不谙熟近代外交D.西方媒体鼓动中国的民主革命6.五四运动后,出现了社会主义是否适合中国国情的争论,有人反对走如俄国式的道路,认为救中国只有一条路,就是“增加富力”,发展实业;还有人主张“采用劳农主义的直接行动,达到社会革命的目的。

专题01先秦的文明和社会转型(第24题)1.(2021·河南六市二模·24)《史记·周本纪》记载:“武王追思先圣,乃褒封神农之后于焦(今河南三门峡陕县),黄帝之后于祝(今江苏丹阳),帝尧之后于蓟(今天津蓟县),帝舜之后于陈(今河南淮阳),大禹之后于杞(今河南杞县)”这一做法()A.体现了中国历史的延续 B.有利于巩固新兴的西周政权C.实现了周朝的集权统治 D.说明了周人的政权基础薄弱2.(2021·云南二模·24)春秋战国时期的楚人,曾被中原诸国视为蛮夷。

据《左传》记载,楚人在与他国交往中曾几次引用《诗》中词语,频率高于齐、秦等大国。

同时楚人在国内议政也经常以《诗》为证。

这说明()A.儒学发源呈现多元趋势 B.华夷有别观念不复存在C.进步文化影响日益深远 D.国家统一已成各国共识3.(2021·安徽马鞍山二模·24)《国语》载:宣王三十九年(前789年),“宣王既丧南国之师,乃料民(清查户口)于太原”。

对此,仲山父以“示少而恶事……无故料民,天之所恶”表示反对。

但“王辛料之”。

宣王料民之举()A.加强了对地方的管理 B.违背了天人感应理念C.激化贵族内部的矛盾 D.反映出王室力量衰微4.(2021·黑龙江大庆二模·24)史籍记载,周王室曾自称为“夏”。

周王室东迁后,《左传》载,狄人伐邢。

管敬仲言于齐侯曰:“戎狄豺狼,不可厌也;诸夏亲暖(昵),不可弃也。

”此后在《左传》的叙事里,“诸夏”“诸华”及“华夏”概念一再出现。

这反映了春秋时期()A.周王权威受到尊崇 B.礼乐制度传承光大C.华夏认同观念形成 D.百家争鸣局面萌芽5.(2021·山西太原二模·24)在河南安阳商代晚期铸铜遗址中,发现了一种直径为83厘米、壁厚4—5厘米的大型坩埚。

这种坩埚每个至少可熔铜200千克左右,当时铸造后母戊鼎(也称“司母戊鼎”)至少需要六个这种大型坩埚。