商务印书馆商标的变迁

- 格式:doc

- 大小:892.50 KB

- 文档页数:9

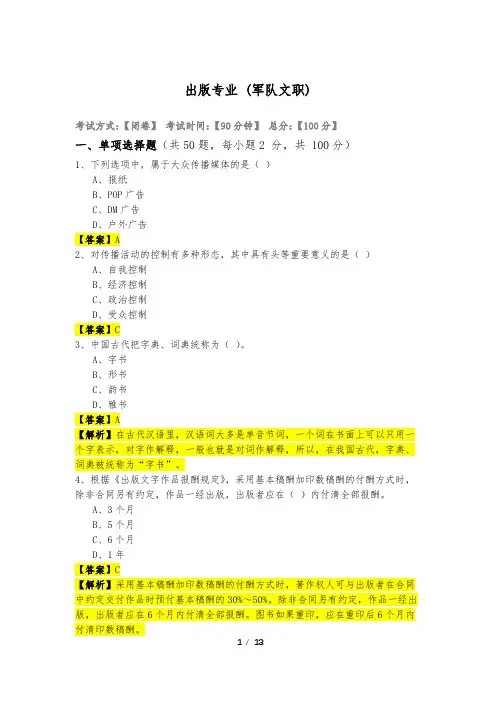

出版专业 (军队文职)考试方式:【闭卷】考试时间:【90分钟】总分:【100分】一、单项选择题(共50题,每小题2 分,共 100分)1、下列选项中,属于大众传播媒体的是()A、报纸B、POP广告C、DM广告D、户外广告【答案】A2、对传播活动的控制有多种形态,其中具有头等重要意义的是()A、自我控制B、经济控制C、政治控制D、受众控制【答案】C3、中国古代把字典、词典统称为()。

A、字书B、形书C、韵书D、雅书【答案】A【解析】在古代汉语里,汉语词大多是单音节词,一个词在书面上可以只用一个字表示,对字作解释,一般也就是对词作解释,所以,在我国古代,字典、词典被统称为“字书”。

4、根据《出版文字作品报酬规定》,采用基本稿酬加印数稿酬的付酬方式时,除非合同另有约定,作品一经出版,出版者应在()内付清全部报酬。

A、3个月B、5个月C、6个月D、1年【答案】C【解析】采用基本稿酬加印数稿酬的付酬方式时,著作权人可与出版者在合同中约定交付作品时预付基本稿酬的30%~50%。

除非合同另有约定,作品一经出版,出版者应在6个月内付清全部报酬。

图书如果重印,应在重印后6个月内付清印数稿酬。

5、甲侵犯了乙的专利权,对该侵犯专利权的赔偿数额存有争议。

经查:如按实际损失计算为45万元,如按侵权人获利计算为55万元。

乙并提出应参照专利许可使用费的倍数计算为80万元。

下列表述正确的是:()A、甲应赔偿45万元B、甲应赔偿55万元C、甲应赔偿80万元D、甲应赔偿60万元【答案】A【解析】依据《专利法》第65条的规定,本题正确选项为A。

6、“三校一读”制度中的三校是指()。

A、作者、编辑、校对人员共同参与校对B、由不同校对人员进行三次校对C、编辑人员校对,校对人员校对,计算机校对D、由一名责任校对校读三次【答案】B【解析】“三校一读”制度是指规定校样必须经过初校、二校、三校和通读检查的校对制度。

这是校对工作的基本制度,随意减少校次就会导致不良的后果。

从解放前的中华书局看上海现代出版企业制度作者:张彩霞吴燕来源:《编辑之友》2011年第06期一、19世纪末的合伙制出版企业清末上海出版业中的私人出版机构,一种是“业主制”,即“人资合一”的出版企业,个人既是出资者,又是经营者,它是一种独立出资、独立经营并承担着债务的无限连带清偿责任,当然也独自享有企业的盈利的企业制度。

另一种是合伙投资的出版机构,它也不是法人企业,而是自然人企业。

他们合伙出资、共同经营,每一个合伙人都有权代表企业从事经济活动,每一合伙人都是另一合伙人的代理人。

每一项重大决策和业务执行,每一位原有合伙人的离去和新合伙人的接纳、出资份额的转让、新资金的进入都需要得到所有合伙人的一致同意,每一个合伙人均对企业的债务承担无限连带责任。

这种企业是根据合伙人自愿签订的合伙契约设立的。

清末文人直接进入出版业,他们自身资金有限,于是联合同志集资创办出版,部分印行自己著作,同时兼有商业经营。

如王韬等人创办的中华印务总局,乃“香海诸同人醵赀”创设,王韬等人“著述乃重次第排印”。

当时大多数社团出版都采取这种出资方式,既保证了经营资金,又保证了出版事业的文化性。

也有一些关系较亲近的人纯为商业原因而集资合办出版。

如早期的商务印书馆,最初的出资人都有亲友关系。

鲍咸恩为鲍咸昌之大哥,夏瑞芳是其四妹鲍钰的夫婿,张桂华(蟾芬)则是其三妹的夫君,大股东沈伯芬是张以前的同事,除沈之外,其余二人与鲍、夏、张同为清心书院的同学。

这种出版方式还带有半家族式的性质,但在出资时已很明白地以认股方式投资。

这意味着在将来的经营管理中,出资各方已有了较为明确的权责与利益分配,但因为关系过于亲近,其问的各种利害得失还是不可能分割得十分清晰,且由于起初的创始人都是股东又是全部的职员,企业内部也不存在雇佣关系。

因此这种企业中的个人信用起很大作用,“人合”因素大于“资合”因素。

无论是业主制还是合伙制,其共同的缺陷是资本有限、管理粗放、责权不清,不能适应投资大、规模大、竞争大、风险大的出版活动。

摩登戒体晚清民国时期的广告画因彩色印刷技术的传入而风靡一时,清光绪三十年(1904年),上海文明书局进口彩色印刷机,中国开始有自己的彩色印刷品。

石版印刷机可以大量印制,价格低廉。

其后锌版和橡皮版印刷也在中国出现。

到了民国四年(1915年),上海更引进了多达十二种颜色的彩色印刷机,中国的商号、公司开始与洋广告一争高下。

民国时期的老广告,图式种类繁多,制作广告的商家五花八门。

这些因时令节日而印刷的消费品,成为因商品推销形式而产生的实用艺术。

在一系列老广告画题材中,“时装女性”是万试万灵的招徕手段。

这种广告画与中国传统的“仕女画”性质相仿。

作为中国人物画里重要门类之一的仕女画,以女性为描绘对象,又称为“美入画”。

画家郑曼陀在民国三年(1914年)以擦笔水彩创作的月份牌年画《晚妆图》,以朴素、秀丽的清纯女学生形象,正式开启了仕女广告画的新时代。

中国的广告设计家把中国仕女画重新演绎,展现新时代的时尚女性形象,成为当时“女性美”的指标。

细品这些广告画,不仅可以领略20世纪20至40年代的流行时尚,也可由细节一览当时时尚女性的流行风貌与男性审美情趣的变迁,并能一窥当时商业机构及印刷技术的状况。

现代国画家张大干尝有一闲章,曰:“摩登戒体”,屡见于所绘时装仕女画幅。

“摩登气英语modren之音译,“戒体”则为佛家语。

《四分律行事钞资持记?卷上一下》:“戒体者,所谓纳圣法于心胸。

”指受戒者不受邪恶侵染,由此引申大千居上对现代女性的看法,大可玩味。

自从“摩登戒体”刻成图书,伴随女主角流播四方,此四字俨然等同现代女性。

张大干腕下的摩登戒体,转瞬已是20世纪三、四十年代情事,白石老人曾自道“诗者睡之余,画者工之余,寿者劫之余”,实为文人墨客“三余”。

不过,若将大干居士的游戏笔墨视为“睡余工余劫余”消闲产物,艺术无价真迹难求,它适于豪奢点缀家居,一般人无缘享受,那么,与之同时盛行的仕女月份牌便对大众而言更为普及,尽管它以广告画形式存在。

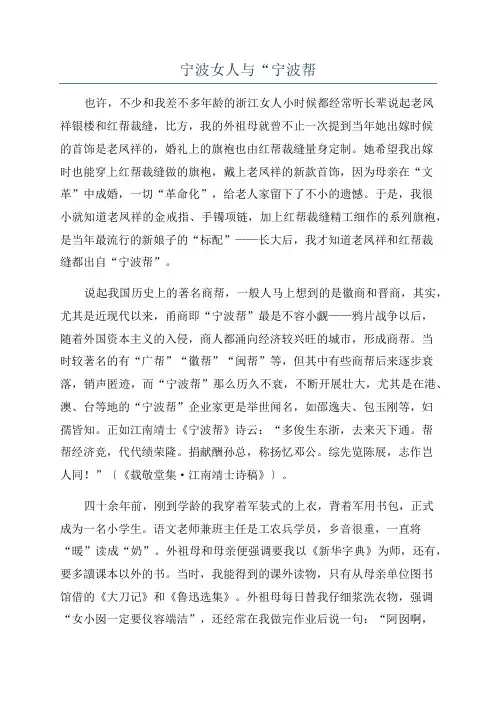

宁波女人与“宁波帮也许,不少和我差不多年龄的浙江女人小时候都经常听长辈说起老凤祥银楼和红帮裁缝,比方,我的外祖母就曾不止一次提到当年她出嫁时候的首饰是老凤祥的,婚礼上的旗袍也由红帮裁缝量身定制。

她希望我出嫁时也能穿上红帮裁缝做的旗袍,戴上老凤祥的新款首饰,因为母亲在“文革”中成婚,一切“革命化”,给老人家留下了不小的遗憾。

于是,我很小就知道老凤祥的金戒指、手镯项链,加上红帮裁缝精工细作的系列旗袍,是当年最流行的新娘子的“标配”——长大后,我才知道老凤祥和红帮裁缝都出自“宁波帮”。

说起我国历史上的著名商帮,一般人马上想到的是徽商和晋商,其实,尤其是近现代以来,甬商即“宁波帮”最是不容小觑——鸦片战争以后,随着外国资本主义的入侵,商人都涌向经济较兴旺的城市,形成商帮。

当时较著名的有“广帮”“徽帮”“闽帮”等,但其中有些商帮后来逐步衰落,销声匿迹,而“宁波帮”那么历久不衰,不断开展壮大,尤其是在港、澳、台等地的“宁波帮”企业家更是举世闻名,如邵逸夫、包玉刚等,妇孺皆知。

正如江南靖士《宁波帮》诗云:“多俊生东浙,去来天下通。

帮帮经济竞,代代绩荣隆。

捐献酬孙总,称扬忆邓公。

综先览陈展,志作岂人同!”〔《载敬堂集·江南靖士诗稿》〕。

四十余年前,刚到学龄的我穿着军装式的上衣,背着军用书包,正式成为一名小学生。

语文老师兼班主任是工农兵学员,乡音很重,一直将“暖”读成“奶”。

外祖母和母亲便强调要我以《新华字典》为师,还有,要多讀课本以外的书。

当时,我能得到的课外读物,只有从母亲单位图书馆借的《大刀记》和《鲁迅选集》。

外祖母每日替我仔细浆洗衣物,强调“女小囡一定要仪容端洁”,还经常在我做完作业后说一句:“阿囡啊,其实这世界上最好看的书,还是《红楼梦》。

我从前有商务印书馆出的《红楼梦》,版本交关好,可惜抄家抄没啦。

”当然,当年小小的我并不清楚,商务印书馆是“宁波产”,而我常用的“英雄”墨水,也是“宁波帮”的金字商标、拳头产品。

一、填空1、中国广告史上最早的名人广告是伯乐相马。

2、我国最早的广告画至少在南宋时期就已经出现,是一副推销眼药酸的广告。

3、世界上最早的印刷广告实物济南刘家针铺的印刷广告铜版产生于是我国北宋时期,现存于中国历史博物馆。

4、古代悬物广告中,卖药的店铺悬壶用葫芦作为标志。

21、随着夜市的出现,成为唐代酒店、饭馆等标志性之一的广告形式是灯笼广告。

22、彩楼和欢门广告是宋代新出现的广告形式。

41、商朝后期,商人阶层开始分化为行商和坐贾。

42、1985年在湖南出土的“红字高牌”油漆颜料店的产品包装纸是元代的广告。

43、古代悬物广告中,垒个“当垆”通常指卖酒的店铺。

44、中国明清时期最具民族风格的文字广告形式是招牌广告。

5、我国境内出版的第一份中文近代报刊是1833年创立于广州的《东西洋考每月统计传》。

6、香港《遐迩贯珍》的《布告篇》开我国中文报刊登商业广告之先河。

7、我国最早的广告研究团体是1918年成立的北京大学新闻学研究会。

8、20世纪20年代,上海先施、新新、永安、大新为代表的大百货公司开始使用橱窗广告。

9、1927年,上海安装了第一具霓虹灯招牌广告是“中央大旅社”。

10我国最早出版的广告学研究译著是1918年6月,商务印书馆出版的甘永龙编译的《广告须知》。

23、1919年7月,毛泽东在长沙创办的《湘江评论》在创刊号的报头下面刊登广告价目。

24、鸦片战争前后,西方输入我国商品主要以日用品广告为主,广告形式多采用路牌广告和招贴广告。

25、1934年前后,我国出现了专门承揽广播广告业务的专业广告公司,如“中国电声广告社”。

26、1904年,清政府颁布了《商标注册试办章程》从法律法规的角度对商标广告进行了管理。

27、全国报界联合会在1920年签署了《劝告禁载有恶影响于社会之广告案》,呼吁各报一律禁止各种不良广告。

28、20世纪20年代,上海最大的霓虹灯广告是安装在“大世界”对面的红锡包香烟广告。

45、中国最早从法律法规的角度对商标广告进行规定的是1904年清廷颁布的《商标注册试办章程》46、早期在报纸上刊登广告叫做“报贴”。

中外广告史绪论选择题/填空题1、1898年12月23日,梁启超在日本横滨创办的《清议报》是我国最早使用“广告”一词的中文报纸。

2、国内报纸第一次正式使用“广告”一词的是《申报》。

3、按照美国营销协会1948年对广告的定义,除了广告主、传播的非人际特点,广告的基本要素还包括付费传播。

4、“广告为商业发展之史乘,亦即文化进步之记录。

”语出著名报学史专家戈公振先生。

5、广告活动进入到大众传播时代的重要标志是15世纪中期印刷术在西方的革新与普及。

6、19世纪,广告的主流媒体是报纸。

7、1841年,福尔尼·帕尔默在美国开办了第一家广告公司。

8、1869年,美国艾耶父子广告公司成立,开始代理广告业务,标志着广告业作为一门职业诞生。

9、早期的营销理论“4P"理论除包括产品、价格、销售地点等内容外,还包括销售促进。

10、20世纪90年代以后,4C理论包括消费者、成本、便利性和传播。

11、广告的原始形式有实物陈列广告、叫卖广告、标志性广告等。

12、公元前1000年,古埃及首都特贝散发的“广告传单",是迄今为止发现的世界上最早的广告物。

13、古亚述帝国建立起胜利纪念碑是人类社会早期的非商业广告。

14、我国最古老的广告形式是陈列和口头叫卖。

15、近代广告时期的到来标志是印刷广告的兴起与普及.16、我国最早出现雕版印刷技术是在隋唐时代.17、北宋济南刘家功夫针铺的雕刻铜版,是迄今发现的世界最早的印刷广告.18、开辟了人类印刷传播时代新纪元的代表性人物是古登堡.19、西方最早的印刷广告是1472年英国人威廉·坎坷斯顿在伦敦教会前张贴的一张长12.5厘米、宽17。

5厘米的招贴式广告.20、1625年,《英国信使报》在报纸上刊登了一则推销图书的广告,被认为是世界上最早的报纸广告.21、另一种观点认为,1650年英国《新闻周刊》刊登的一则内容为寻找12匹被盗的马的悬赏广告是世界上第一则名副其实的报纸广告。

CHINA PUBLISHING JOURNAL2019年 第04期30出版机构LOGO 设计及其文化隐喻解析□文│刘火雄[摘 要] 出版机构的logo(商标),作为企业形象识别系统中的核心要件,不但关乎品牌建构和产品推广,其隐喻效果本身也是展现出版文化景观的符号载体。

出版机构的logo 设计多借用文字、动植物造型、画作等元素来构形、表情达意,遵循原创、简约、国际化等原则。

[关键词] 出版 logo 符号 品牌 文化伴随微博、微信、客户端等媒介的兴起,各类图书工作室等涉足出版业务的机构不断诞生,打造独具特色的企业logo,借以彰显公司品牌形象、传达理念愿景、提振传播效力,日益受到业界有识之士的关注和重视。

无论基于出版实务考量,或是从历史维度来看,经典的logo 设计既有一定规律可循,也是企业文化建构的题中之意。

一、视觉识别体系与出版机构logo 溯源现在通行的“logo”称谓属舶来品,可追溯至“logos”“logotype”相关语词,它们涉及理性、活字、商标等义项。

由于翻译难免存在语义流失和转换归化的情形,日常口语交际与文书写作活动中,外文logo 的基本音、形、意被当代汉语所吸纳,如今已普遍约定俗成为商标、标识、徽标、社标等相关词汇的代指。

相较于理念识别、行为识别,视觉识别无疑是企业形象识别系统中最直观的内容。

视觉识别依赖于一整套组织化的视听形象,包括但不限于个性突出的logo、企业宣传片、工作环境、办公用品乃至员工的职业形象。

logo 作为视觉识别核心的构件,承载着公司文化资本、社会资本积累的使命。

这也就不难理解,许多出版机构尤其是民营企业,特别注重在图书书脊、封面等显要位置印制公司或品牌书系的logo。

出版机构logo 的雏形,与印刷技术的发明和推广关系密切。

15世纪中叶,自德国的约翰内斯·谷腾堡发明活字印刷术后,欧洲迅速掀起了传媒革命,许多书册上都可见带有“十字架”和“天球”抽象图案的组合标识,借以体现出版方、印刷商的身份乃至宗教信仰。

中国近代商标标识设计流变与演绎2.2中国古代商标标识的雏形根据有关标识史料记载,我国古代标识的发展历史最早可以追溯N-千多年前。

在出土的一些青铜器上,就铸有各种标志、符号、图案、花纹和文字等。

这些青铜器当时可能并不是完全用于商业交换,上面的各种标志、符号、图案、花纹和文字是物品的代号,标明所有权,失所属权、权力、财富、地位的象征,而最后演变成现在意义上的商标含义。

当时这些标志、符号或文字为以后人们自己生产的产品区别于他人的产品,并作为用于交换,打下了一定基础。

同时为现代商标的形成和发展,起到了一定作用。

下面将我国古代商标的发展,初步分成几个阶段,作一简述。

2.2.1表明归属、强调责任的秦汉标识商标在我国俗称“牌子”、“牌”、“货牌”、“商牌”等。

早在春秋战国时代,中国商人就有了商标意思的萌发。

当时,一些精品的生产者,往往会在产品上刻上铭文,以显示其产品之品质精湛和技术高超。

如春秋时吴王得到越国所献的三枚宝剑都刻有生产者的名字:“一日鱼肠,二日磐郢,三日湛卢。

”还有一些产品则因其产地不同和特殊用途而刻铭文。

例如,战国时期齐国的铜量,陶量,就铭刻有“阳城”“廪”“公豆~‘公区”等文字。

这些铭文,基本上可以视作商标的雏形。

这些产品虽然都是官方作坊生产,为官方的日常生活和经济管理服务的,不是市场交易的商品。

但是,它们标明了技术等级、产品质量、产地、生产单位等内容,也就是走向商标的萌芽状态了。

(图2-1)(图2—2)秦始皇帝穷兵黩武,为保证在进行扩张侵略中军用物资的质量,制定统一质量标准,勒令兵器制造人在武器上錾刻、铸造制造者本人和监制人的姓名,以承担质量保证;西汉时期经济进一步发展,生产力得到更大提高,交通更加发达,官营、民营手工业规模逐步扩大,当时颍川郡阳城(今河南登封市告城镇)铸造的带有“川I”字地理名称标识的铁制工具已经可以流通到今陕西咸阳和河南长葛一带;而《汉书·王遵传》记载“箭张进、酒赵放”,更是无意中在史书上为张进制作的箭和赵放酿造的酒做了两千年的活广告。

岁月旧梦-馆藏老月份牌广告画鉴赏康小兵【期刊名称】《文物鉴定与鉴赏》【年(卷),期】2016(000)002【总页数】12页(P32-43)【作者】康小兵【作者单位】河北省民俗博物馆【正文语种】中文“月份牌广告画”在民国初年诞生于当时中国最大的商埠—上海。

洋商为了促销产品,将广告加入月份牌的设计中,并随商品赠送顾客。

刚开始内容是一些西方的洋画,中国百姓并不接受。

民国初年,周慕桥、徐詠青、郑曼陀等开创了一种新的画种。

这种画四周配有精心设计的画边边框,并在适当位置画上商品及商号名称,两边或下方配上中西对照年历,画的当中醒目位置大多是时装美女形象,这便是月份牌广告画的由来。

月份牌广告画在1925年以后得到高速发展,20世纪30年代进入鼎盛时期。

40年代,由于日本入侵,月份牌创作受到很大影响。

解放后,老月份牌广告画作者开始创作反映社会主义建设的新年画,老月份牌广告画退出历史舞台。

1914年擦笔水彩画技法开创者郑曼陀首张“月份牌广告画”面世,距今一百余年。

郑曼陀首创的擦笔水彩画法,成了月份牌画坛的经典技法:绘制画稿时先用炭精粉揉擦阴影再敷色,这样既突出了立体感,又不过分强调明暗调子。

用色则吸取了外国水彩画技法,使画中美女白里透红,光洁细腻而滋润,突出画面中的仕女淡雅身影,又不明显强调笔触变化,让人耳目一新。

擦笔画技法创作的“月份牌”很快成为应用最广、影响最大、风格最典型的“月份牌”绘画技法。

在20世纪二三十年代风靡大江南北,走进寻常百姓家,开辟出独特的商业宣传途径,其影响面之广超出人们的想象。

在郑曼陀的带领下,上海出现了一批“月份牌广告”画家,与他同时期画月份牌广告的还有丁云先、关蕙农、周柏生、倪耕野、胡伯翔、谢之光等人,他们属于前期的月份牌画家。

民国二年(1913年)徐詠青在商务印书馆主持图画部,为上海培训美术人才。

图画部学生中的杭樨英、何逸梅、金梅生、金雪尘、戈湘岚等,后来均成为上海著名的月份牌画家。

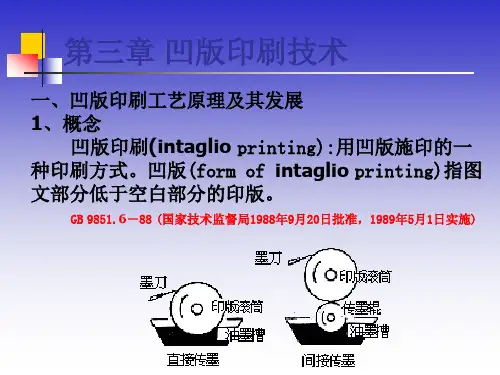

印刷知识型版印刷:也称镂空版印刷。

在薄的板材上,把图文部位镂空,将版放在承印物上,色料经版镂空部位转移到承印材料上,完成印刷。

在中国已有2000多年的历史。

在江西贵溪春秋后期崖墓中发现有型版印花的织物和印花工具。

在以后的秦汉至隋唐时代,在丝绸上夹缬印花已很流行,并东传日本。

“夹”是用两块对称的镂空版将织物夹在中间。

“缬”是指在织物上施印花纹。

宋以后夹缬印花逐渐少见,镂空版印刷时有应用。

系手工作业,无法镂刻精细图文,难以大有作为,印制标牌、广告、号码等偶有使用。

印刷方式Tu ban yin shua凸版印刷(Relief printing)使用图文部位凸起,空白部位低下的印版进行的印刷,习称凸印。

历史悠久,是20世纪80年代以前应用最广的印刷方法之一。

古老的雕版印刷、19世纪后期以来的铅版印刷、铜锌版印刷以及仍在使用的柔性版印刷、凸版胶印均属凸版印刷。

雕版印刷(见雕版印刷)。

活字版印刷(见活字版印刷)。

铅版印刷:铅活字印刷与铸铅版印刷的统称。

1445年德国人谷登堡(JohannesGutenberg)以铅合金铸造活字,采用压榨葡萄汁机(Presse)改作压印机,发明了铅活字印刷法。

是近代凸版印刷之始。

19世纪初,西方传教士将该法传入中国澳门。

然而东西方文字的差异,巨大的汉字字数成为制作汉字模的一大技术难关。

直到19世纪60年代,电铸制模法出现以后,在上海等少数口岸城市,开始印刷报刊图书。

铅活字不仅可以快速大量铸造,而且可以灵活排版,其效能明显优于古老的雕版印刷。

到19世纪末又出现了在铅活字版上打制纸型浇铸铅版的复制版印刷方法。

纸型既便于贮存,又可异地运输,铅版还可以做成圆弧状,装在印版滚筒上,进一步提高印刷速度。

从此逐渐取代传统的雕版印刷,成为书刊、报纸的主流印刷方法。

但铅字排版全系手工作业,劳动强度大,效率低;铅是重金属,且不利于环保,有碍人身健康;印刷质量难以提高。

铜锌版印刷:使用铜和锌作凸版进行印刷的方法。

商标的发展史商标的发展史源远流长,商标是一个专门的法律术语,品牌或品牌的一部分在政府有关部门依法注册后,称为“商标”。

商标受法律的保护,注册者有专用权。

下面我们来看看商标的发展历史是如何的。

1902年9月5日英国政府与清政府在上海签定《续议通商行船条约》,其中规定建立牌号注册局。

1903年清政府与美国和日本也签订了《通商行船续约》。

美、日两国提出了与英国类似的要求。

试办章程》。

1913年冬北洋政府将工商部改为农商部,管理商标法规的制定、修改及企业商标备案工作。

1923年5月农商部商标局颁布了《商标法》《商标法施行细则》、以及各项公文程式。

9月15日农商部商标局编辑出版了第一本《商标公告》。

1927年农商部分为农工、实业两部。

商标局改为隶属实业部管辖。

12月1日国民政府在南京设立全国注册局,专业办理商标等注册事项。

1928年12月21日国民政府把全国注册局中分管商标注册的业务工作划出,成立隶属工商部的商标局。

1930年国民党政府公布了《商标法》及《商标法实施细则》,并于1931年1月1日起实行。

1932年2月15日商标局总部从南京迁至上海贵州路办公。

1933年11月我国有史以来第一部商标方面的大型巨著《东亚之部商标汇刊》编辑出版。

1940年7月汪伪政府公布《商标注册证整理办法》。

1941年1月1日汪伪政府工商部商标局总部由南京迁到上海北四川路861号办公。

1946年4月13日苏皖边区政府发布《商品商标注册暂行办法》。

8月23日晋冀鲁豫边区政府发布《商标注册办法》。

1949年7月18日陕甘宁边区政府发布《商标注册暂行办法》。

其中,1月8日华北人民政府发布《华北区商标注册办法》。

1950年7月28日中华人民共和国政务院批准并公布了《商标注册暂行条例》。

9月29日政务院财政经济委员会制定公布了《商标注册暂行条例施行细则》。

1963年3月30日国务院公布《商标管理条例》。

1978年9月25日中华人民共和国工商行政管理总局(以下简称“工商总局”)成立,直属国务院,由国务院财贸小组代管。

招牌的发展简史一、中国招牌的发展过程最早的招牌或幌子可追溯到原始社会的结绳记事。

在阶级社会,结绳的传统被商人继承下来,并在形制和用途上加以变化。

在店铺、酒肆、茶楼及行商的摊位上,各种各样的招牌或幌子,往往饰以各种饰片,用绳串缀,下缀幌绸、五彩条状织物,各种料珠或排穗,也有许多造型独特的幌子,由粗麻绳打结编织而成。

春秋时期,由于经商人数众多,商人阶层分化为行商和坐贾。

坐贾守着固定的场所或摊位经营,为了引人注目,他们把陈列在地上的商品悬挂起来,于是悬物广告出现,如经营扫帚的店铺门前悬挂一把扫帚作为标记。

“挂羊头卖狗肉”一词也源于此,史书《晏子春秋》记载:“君使之服于内,而禁之于外,犹悬牛首于门,而卖马肉于外也。

”随着封建经济的发展,战国时期,商人们开始尝试用布帛等材质画上物品的形象进行悬挂,原始的悬帜广告开始出现。

韩非子《外储说右上》中记载的“悬帜甚高”指的就是把酒旗这种悬帜广告高高挂起。

汉代,悬挂药壶作为售药的标志成为民间的一种风俗。

悬壶是中国古代医生的职业标志和广告招揽的工具,属于幌子广告的一种类型。

“悬壶济世”由此而来。

隋唐时期,在日益繁荣的商品经济中,广告形式愈加丰富多彩。

唐代市场交易,分肆进行,又规定必须挂牌经营,招牌广告十分普及。

其位置多出现在门前或门面,多以悬挂、镶嵌、砌筑的方式来设置。

具体来说,一是书写店铺名号、字号;二是传达商家的经营思想和经营特色,如招牌上书写“公平交易”、“童叟无欺”、三是反映行业性和服务范围,如“知味停车,闻香下马”等。

从悬挂的位置上看,又分为不同的横额、竖招牌、挂板及店外冲天招牌等。

诗仙李白一生嗜酒,许多酒家经常在酒馆的牌匾上写上“太白遗风”。

唐代旗帜广告得到进一步发展,多用于酒店,“悬帜”又称为“酒望子”。

宋代店铺打破了市坊制度的限制,店铺可随处开设,商家的门面修饰成为广告竞争的主要形式,店招的内容和形式发生了深刻的变化。

其一,商家更注重宣传经营者的字号和名号,突出经营者的信誉和承诺。

成语大词典辨别正盗版

首先可以看一下防伪标志,正版的成语大词典,扉页用内含商务印书馆注册商标图案的防伪水印纸印制。

还有一个办法,可以看一下书脊,正版的近乎是直线,盗版的一般都会有弧度还有盗版一般印刷的比较一般,纸张上污迹是比较多的,毕竟为了降低成本嘛,还有就是盗版的字体颜色会比较浅一点,不是足够的清晰。

盗版成语大词典和正版成语大词典表面上看起来没有什么大的

区别,但仔细看,能发现不少问题,打开盗版字典的扉页,能发现它的防伪条码线是贴上去的,不是压上去的。

用手抚摸它的侧边,能感觉到它的切口很毛糙,没有正版的光滑感,有毛刺;打开它的内里,可以发现纸质发暗偏黄,这种书对视力还是有影响的;还有一点,就是它的条形码也能发现问题,正规的出版物条形码非常清晰,盗版的则非常模糊。

还有,盗版书的印刷和装帧可能会非常粗糙等等。

商务印书馆商标的变迁——以张元济图书馆馆藏商务版书籍为例张元济图书馆凌晨“商标”一词是外来语,译自英语词汇“TRADEMARK”。

我国《现代汉语词典》(2005年版)对商标的定义为:“企业用来使自己的产品或服务与其他企业的产品或服务相区别的具有显著特征的标志”。

根据我国《商标法》第八条的规定,商标是指“任何能够将自然人、法人或者其它组织的商品或者服务与他人的商品或者服务区别开的文字、图形、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合”。

①“经商标局核准注册的商标为注册商标,受法律保护”。

②出版机构对商标的使用,至少有上百年的历史,但具体时间因缺少足够资料而难以考证。

早期出版机构的商标是以书籍为载体,一般都刊印在书的封底,它的使用让书籍有了归属性和区别性。

笔者有幸得到张人凤老师的建议,对馆内所藏商务旧版本书籍进行整理,取得不小的收获。

初步整理出了商务印书馆曾使用过的商标的起止时间、衔接与变迁。

现将它写出来请前辈行家共同探讨、指正。

商务印书馆早期出版发行书籍,都只在版权页中写明由商务印书馆出版,印上“翻印必究”等字样,封底空白无商标。

商务究竟何时开始推出了自已的商标,难以考证。

但可以肯定,商务最早期的商标是一枚印有青龙图案的标志。

据上海市新闻出版局工作的陈巧孙女士在《出版史料》第一辑上发表的一篇名为《小谈“出版标记”》上说到:她曾见到过一本由吕瑞廷、赵徵璧编辑的《新编中国历史》,是商务印书馆光绪三十四年(1908年)出版的,该书为第六版,封底正中就印有一个颇为不小的青龙图案的出版标记。

据她认为,这应是商务最早使用的商标,也是我国最早的出版标记。

《书之五叶——民国版本知见录》的作者张泽贤在书中也记述了他曾见过1908年出版的该书和标记。

1999年底,在馆藏商务旧版本中,笔者也曾发现此枚商标。

此事同样得益于张人凤老师。

1999年11月30日,馆领导让我前去上海张人凤老师那里取回新购的商务旧版本书籍,共八十多册。

清点完后,张老师拿起其中几册旧版本,书底呈放在我面前,说:“你看,商务早期出版的书籍是线装本,书底空白。

后来,书底的正中开始印上标志,过一阶段换一种……”。

张老师当时就希望我回馆后能在商务旧版本中按年份排列整理出商务曾使用过的商标,以此写篇文章作介绍。

回馆后,我即去商务版本室查找,但终因早期版本较少等多种原因而未整理。

但也有不小的收获,在一本宣统元年(1909年)十一月(初版)出版的《世界新舆图》的封底,我发现了“青龙图案”的出版标志。

我曾看过《商务》厂报第二期钱普齐先生写的《漫谈厂名和厂徽》,在文章中得知商务早期商标为“青龙图案”。

粗看《世界新舆图》的封底,正中有一方方正正的标志,青色的,图案相当陈旧模糊。

我把书拿到亮处,仔细查看,依稀可辨是一条盘踞的龙,中间有“商务印书馆”五个篆体字。

我大致断定为“青龙图案”。

后经钱普齐先生看后确定。

当年,因无数码相机而图案相当模糊,无法把它复印下来,所以我花了些功夫将其揣摹描绘完整,现称它为手绘稿。

经此次整理考证,《世界新舆图》是我馆所藏商务旧版本中,带有出版标志图案的出版年份最早的一册书籍,也是唯一册带有“青龙图案”的商务旧版本。

铜板纸做的硬壳书面,书的编纂者为元和奚若。

就此书籍当时的外观包装来看应属精装本。

图案虽已模糊不清,但还能看出图案较繁琐。

据熟悉书业掌故者言,它曾兼作过老“商务”的店徽。

笔者认为“青龙图案”很合乎当时的年代背景。

(原件拍摄)(1909年)(手绘稿)值得介绍的还有《世界新舆图》这册书。

它是本4开大小的地图册,四色套色印刷,印有46幅彩色的世界各地地图以及20个图表。

此书的例言中写道:“我国旧图向用京师子午线……然今日世界大通已公认英京伦敦格林威池天文台之子午线为公子午线……”③所以用的是外国的底图,加上中文的标注。

在收集材料时也是“煞费苦心,殊非直译一家之作可比,共计前后采用中英德法日五国图籍二十余种……”。

④此书的价值不仅因它是宣统元年十一月的初版和印有“青龙图案”的商标,它更是一份记载世界版图、经济、文化、社会、历史变迁的珍贵的史料。

里面有关于气候、水文、海洋、动植物分布、人口分布等方面的图,还有介绍世界大学、世界大河、世界各大国商品输出输入、世界七国航业、海陆军等等方面的数据表格。

在这本1909年出版的地图册里,《大清一统图》和《亚细亚洲》将已经成为日本殖民地的台湾绘成与日本同一个颜色,记录下了由于清政府在中日甲午战争中的惨败,1895年被迫签订丧权辱国的《马关条约》,把台湾割让给日本的史实。

《海峡导报》第38期鉴宝活动中,四川人刘涛将一本祖上收藏的宣统年初版的《世界新舆图》拿来,想请专家鉴定一下它的收藏价值,引起了专家的重视。

这本地图册标价为7块大洋,在当时也算是颇为昂贵的。

最近笔者无意中在一家名为孔夫子旧书网上看到,该店有一本清宣统三年四月出版的《世界新舆图》,现售价为2万元。

继“青龙图案”之后紧接着出现的第二枚商标并非为人们见到最多的由CP美术字组成的商标。

第二枚商标,它形状设计为椭圆形,犹如一块盾牌,中间有一圆弧形大“商”字,“商”字上半部分围绕着呈扇形逆时针散的“商务印书馆”五个字,下半部分则为呈扇形散开的英文“Commercial Press”(商务印书馆的英译名)。

据章锡琛先生所写《漫谈商务印书馆》一文中提到,“商务印书馆”的厂名是商务创始人之一鲍咸恩、鲍咸昌的大姊“依照他们营业的性质所起的”,英译为“Commercial Press”。

笔者根据张泽贤所著的《书之五叶——民国版本见知录》中所提到的31个出版机构的出版标志统计下来,当时标志上标有英译文的,只有三家。

而商务印书馆是最早的,另一家为比它晚两年创办的永祥印书馆,还有一家是1913年创办的上海亚东图书馆。

由此可见,商务是创新的,是领先的,在其后来的发展过程中也充分显示出了这一点。

1910----1913年馆藏商务版本中最早刊印此“盾牌”商标的书籍为1910年出版的《新世纪英文读本》卷三。

在封二页上除书名外,连出版单位名称也标示英译名。

编辑大意中写明“此书为初学英语者所编”。

最晚刊出此商标的书籍是一本名为《日本法规大全解字》。

标明为民国二年(1913年)十二月十九版。

不得不承认这枚商标还是过于繁锁,也许正是这一点,此枚商标商务用了大约三年时间,以一枚五瓣梅花图案的商标将其替换掉了。

该枚商标设计简洁,花蕊是“Commercial Press”英文名的缩写CP,以字母C包住P形成花蕊。

五片花瓣以顺时针方向排列“商务印书馆”五个隶书体字。

很可惜不知此枚商标为何人设计。

据笔者整理发现此商标前后使用了八年,从1914年至1922年。

馆藏中最早刊有此商标的书是一本民国三年(1914年)四月十二版的《英文新读本》,由美国人Boy S. Anderson编纂的。

最晚刊出此商标的是一本中华民国十一年(1922年)七月再版的南京高等师范学校丛刊第二种《修学效能增进法》,译者郑宗海。

最有意思的是同样书名的这册书,在民国十一年(1922年)十月第四版时,书后的商标已不再是梅花图案,更换成了一枚完全具有中国传统色彩的篆刻印章样的商标。

此商标圆形,较为简明,就把“商务印书馆出版”七个字以隶书字样,按中国传统篆刻字序从右至左排列在圆形中,远看似一网状球体。

在馆藏中,此商标最晚出现在一本由俞凤宝编著的,民国十四年(1925年)九月(初版)出版的《学校卫生要旨》的封底。

此枚商标太过于传统,缺少商务的领先性、创新性,它前后使用了三年时间。

1914----1922年1922----1925年商务印书馆起用的第五枚商标也就是人们见到最多的著名的CP商标,之所以说它多是因为此枚商标是商务印书馆除现在所使用的商标外,使用时间最长的一枚商标。

据馆藏旧版本统计此枚商标从1926年一直延用到了解放后1951年11月,整整使用了25年之久。

之所以说它著名,一是它的外形;二是它的设计者。

它的外形简洁、大方却有内容,它以“商务”的英译名缩写CP英文字母组成一个横菱形样,又如中文的“印”字,中间是一圆形的“商”字。

整体外观犹如一座荣誉奖杯,更似一把挂在那里开启智慧之门的钥匙。

它的设计者——伍联德(1900—1972)广东台山县人。

在广州岭南大学念预科时,和一位名叫陈炳洪的同学共同翻译了一本《新绘学》的美术书,投寄给上海的商务印书馆,得到三百元稿费。

因此两人一起到上海玩了一个月,并参观了商务印书馆,从此对出版业发生了浓厚的兴趣。

读完大学预科,父亲想让他到美国读大学,他自己却想留在国内从事所喜爱的出版事业。

后经岭南大学校长钟荣光写信把他介绍给时任上海商务印书馆总经理的张元济,张元济知道他是《新绘学》的译者,很快就录用了他。

他在商务编译所工作了三年。

主编《儿童教育画》,还为《儿童世界》写美术字,写出了他人从未写过的美术形式,深受小读者的欢迎。

其间,他为商务设计了此枚商标。

因对编务工作有许多设想,他草拟了许多计划,均末被当时的编译所长王云五采纳。

他感到在商务无法施展他的抱负,决定离开。

离开商务后,他与人合作创刊了《少年良友》但并没有收到预期成功,但他有一着股认定目标不肯服输的韧劲。

终于在1926年2月又创刊了《良友》画报,创刊号初版三千,随即,再版二千,不足,又再版二千。

高峰时发行4万余份,全国销量排名仅次于《生活》周刊,位列第二,人称“良友遍天下”。

1926----1927年1926----1951年笔者在整理时发现此枚CP商标有两个版本,犹如篆刻中的阴文和阳文。

一枚是带有阴影底纹,CP字母和“商”字却是空白的;另一枚则无底纹,CP字母与“商”字均为实体,显得更为干净,清晰。

不知是印刷制版的关系还是商标后来再经简化呢?究竟两个版本是同时出现的呢还是有先有后的?据馆藏所查到的是以带阴影的阴文商标出现要稍早些,阳文商标则稍晚。

但阴文CP商标先后只刊出一年多,就不复再现。

一本由日本中岛半次郎著,郑次川翻译的,民国十五年(1926年)一月三版的《教育思潮大观》是最早出现阴文CP商标的书籍。

而最晚出现此商标的书为民国十六年(1927年)三月八版的《社会学及现代社会问题》,书的原著者为美国的爱尔乌德,译述者为赵作雄。

阳文CP商标最早出现于由嵇毅復、李味青编纂的高等小学《作文示范》上册,为民国十五年(1926年)十月十八版。

一套《新少年读物丛书》中一本书名为《儿童的家》,原著者斯梅科夫,译述者吴继忠,为1951年11月初版,是属于最晚刊印阳文CP 商标的书籍。

1951年12月商务印书馆的商标全部更换成在1951年注册的新商标,注册证是8137号。

(台湾商务印书馆至今仍使用CP商标,因为它是在国民政府注册的)。

笔者查看了1950至1952年间出版的几套丛书得出1951年11月是一个界限,同一套丛书只要是11月之后出版,就刊印成新注册商标了。