17年小说发展 (2)解析

- 格式:pps

- 大小:1.65 MB

- 文档页数:2

第二章小说第一节“17年”的小说创作第一阶段:(1949.10—1952)开创时期第二阶段:(1953—1956)初步发展时期第二阶段:(1957—1962)大丰收阶段第四阶段:(1963—1966.10)欠收阶段一、开创阶段(1949.10—1952年)(一)从题材上看:(1)描写民主革命战争和描写抗美援朝题材的作品刘白羽:《火光生前》马加:《开不败的花朵》陈登科:《活人塘》孔厥、袁静:《新儿女英雄传》孙犁:《风云初记》柳青:《铜墙铁壁》(石得富)巴金:《黄文元同志》、《团圆》谷岩:《枫》路翎:《初雪》《洼地上的“战役”》《战士的心》陆柱国:《上甘岭》杨朔:《三千里江山》(2)反映农民题材赵树理:《登记》谷峪:《新事新办》《强扭的瓜不甜》马烽:《结婚》(田春生、杨小青)、《一架弹花机》(宋师傅,张宝宝)(二)创作特点A、题材比较狭窄,题材主要是农业题材和民主革命。

B、普遍存在着公式化、概念化:有图解当时的政策运动,反映生活比较肤浅。

C、文学评论简单粗暴:萧(肖)也牧的《我们夫妇之间》路翎的《洼地上的“战役”》对萧也牧的《我们夫妇之间》的批判李克(我、夫),张同志(妻子)陈涌:《肖也牧创作的一些倾向》(《人民日报》的《人民文艺》副刊(51.6.10)李定中(冯雪峰):《反对玩弄人民的态度,反对新的低级趣味》丁玲:《作为一种倾向来者——给肖也牧的一封信》陈涌:《肖也牧创作的一些倾向》是“依据小资产阶级观点、趣味来体现现实生活、表现生活的,夸张地描写了女主角的日常生活作风,把一个农民出身的女干部写成一个粗恶丑陋的形象。

”他认为这是作者进入城市以后,旧观点、旧趣味的故我复萌。

它所以带有严重的性质,因为不是本人的问题,它反映了根据地文艺工作者,进城后在文艺思想或文艺创作方面产生的一种不健康倾向的苗头,虽然这种倾向在现在还不是普遍存在着,但说明小资产阶级出身的文艺工作者,尽管是“经过了较长的革命生活的锻炼”,在入城以后的环境中,特别容易引起旧思想感情的抬头,也特别容易接受各种外来的非无产阶级思想的影响,应当引起警惕。

简述中国当代小说的发展摘要: 本文根据中国当代小说发展的历程,简述建国十七年(1949-1966)、文革十年(1966-1976)、新时期(1976-)三个阶段中国当代小说的发展状况、代表作家及作品。

关键词: 简述中国当代小说发展自1949年新中国成立开始的中国当代小说已经走过了60多年的历程。

当代小说可以划分为建国十七年(1949-1966)、文革十年(1966-1976)、新时期(1976-)三个阶段。

一、建国十七年小说(1949-1966)抗日战争、解放战争相继结束,崭新的人民共和国在战争的废墟上重建,社会主义建设蒸蒸日上,翻身做了主人的人民欢欣鼓舞,干劲冲天……这样的现实环境决定了建国初期的小说主要着力于艺术地再现革命斗争历史和社会主义建设的现实生活。

革命斗争历史题材包括了二、三十年代的革命斗争,三、四十年代的抗日战争、四十年代的解放战争,以及伸延到五十年代的抗美援朝。

长篇方面,反映解放战争的小说,有杜鹏程的《保卫延安》,描写西北战场沙家店等战役;吴强的《红日》,描写茉芜、孟良崮战役;曲波的《林海雪原》描写东北的一支抗敌小分队的传奇性抗匪斗争;罗广斌、杨益言的《红岩》,描写解放前夕重庆渣滓洞、白公馆我党艰苦卓绝的地下斗争。

反映抗日战争的小说,有孙犁描绘滹沱河畔抗日图景《风云初记》,反映敌后斗争的知侠的《铁道游击队》、冯志的《敌后武工队》、冯德英的《苦菜花》,李英儒的《野火春风斗古城》等。

反映二、三十年代革命斗争的小说,主要有记述30年代厦门大劫狱事件的高云览的《小城春秋》,探索展现一代知识分子成长道路的杨沫的《青春之歌》,反映20年代香港罢工、广州起义等历史现实的欧阳山的《三家巷》,被誉为中国农民革命运动史诗的梁斌的《红旗谱》。

反映抗美援朝斗争的小说,比较重要的有陆柱国的长篇《上甘岭》,杨朔的长篇《三千里江山》,路翎的描写志愿军情感世界后来受到批判的短篇《洼地上的“战役”》。

反映革命斗争题材的短篇小说方面,王愿坚的《七根火柴》、《党费》等,通过速写及典型细节描写等形式,以小见大,鲜活地刻画出悲壮高大的英雄形象,峻青的《黎明的河边》,茹志鹃细腻地叙述一位通讯员和一个农村小媳妇感人故事的《百合花》,刘真的《长长的流水》等,都是其中的佼佼者。

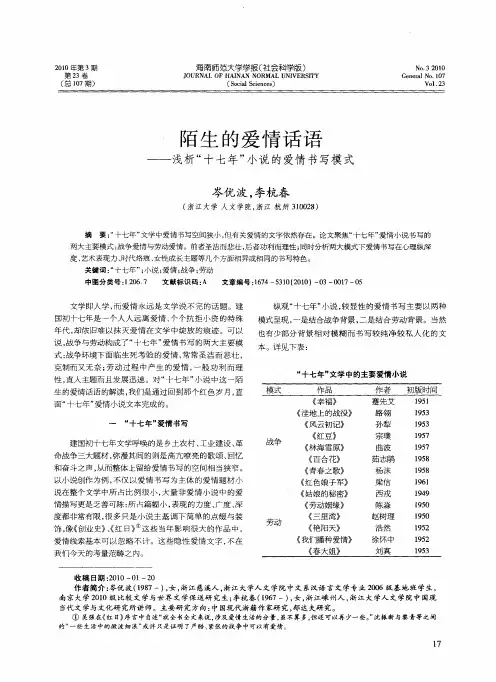

第一部分十七年文学专项一十七年长篇小说创作总体风貌:“十七年文学”时期内的小说继承中外文学,尤其是“五四”新文学的传统,以革命现实主义为主潮,在历史和农村现实题材方面,取得了最突出的艺术成就。

一.革命历史题材的长篇小说★★★(列举题或论述题)革命历史题材在十七年的小说创作中占有重要地位。

这首先是时代的需要。

从50年代到70年代,革命历史题材作品反映的主要是中国共产党领导的革命斗争史。

这个时期的革命历史小说多体现出宏大的叙事倾向,具有史诗般的规模。

1.这方面的代表作主要有:(举出三部即可)★梁斌《红旗谱》主人公:朱老忠、严志和(抗日时期)罗广斌、杨益言的《红岩》主人公:江姐,许云峰(解放战争时期)吴强的《红日》主人公:陈毅、粟裕、张灵甫(解放战争时期)曲波的《林海雪原》主人公:杨子荣(解放战争时期)杜鹏程的《保卫延安》主人公:彭德怀等,(解放战争时期)杨沫的《青春之歌》主人公:林道静(抗战前)欧阳山的《三家巷》等。

(第一次国内革命战争时期)2.《红日》梗概:《红日》取材于解放战争初期陈毅、粟裕统帅华北野战军在山东战场上粉碎国民党反动派的重点进攻这一史实,表现了我军由弱到强、从战略防御到战略反攻这一伟大历史性转折,显示了解放战争中人民军队的英雄气概和战斗伟力。

艺术成就:A它突破了以往描写军人的一般模式,成功地塑造了许多个性鲜明生动的人物形象,尤其是对我军不同层次军事将领形象的刻画集中体现了《红日》的开创性成绩。

B,作者还善于通过细节表现人物的内心世界,以此细腻地刻画人物性格。

如沈振新、梁波、张灵甫。

C.整部小说结构紧凑,三个战役的描写主次分明,张弛自如。

尤其是对战争场面虚实相间、点面结合的独特写法为以后的军事题材创作积累了宝贵的经验。

3.《红旗谱》(可能单独命题)★梗概:是梁斌的代表作,它是一部反映农民革命斗争的史诗性作品,具有鲜明的民族品格。

《红旗谱》在广阔的历史背景下,通过描写冀中平原锁井镇农民朱老忠、严志和两家三代人和地主冯兰池一家两代人的激烈矛盾和斗争过程,从历史的高度概括了大革命前后中国北方乡村和都市的阶级斗争和革命运动面貌。

说和诗歌一、填空题1、17年革命历史题材的代表作是:_______、_______和_______。

2、17年农村题材小说的代表作是:_______、_______和_______。

3、王蒙在17年的代表作是:短篇_______和长篇_______。

4、1956年的一批干预生活的作品,被称为_______,其代表作有:_______、_____和_____。

5、魏巍的报告文学代表作是:_______和_______。

参考答案1、杜鹏程的《保卫延安》、吴强的《红日》、梁斌的《红旗谱》2、赵树理的《三里湾》、柳青的《创业史》、周立波的《山乡巨变》3、《组织部新来的青年人》,《青春万岁》4、百花文学,《组织部新来的青年人》、《在桥梁工地上》、《红豆》5、《谁是最可爱的人》和《汉江南岸的日日夜夜》二、名词解释1、三红一创2、第一次文代会3、民歌体叙事诗4、“杨朔体”参考答案1、三红一创:对17年长篇小说代表作的简称。

“三红”指吴强的《红日》;罗广斌、杨益言的《红岩》;梁斌的《红旗谱》。

“一创”指柳青的《创业史》。

2、第一次文代会,全名中华全国文学艺术工作者代表大会,召开于1949年7月2日——19日。

第一次文代会是左翼作家的会师大会,从解放区、国统区、农村、工厂、部队、学校等各条战线上的左翼作家都汇集北平。

第一次文代会既是对过去的新文学史的一次总结,又是当代文学的开端。

会议确立了《在延安文艺座谈会上的讲话》精神为新中国文学发展的方向,成立了中华全国文学艺术工作者联合会,以及下属的全国文学工作者协会(后改为中国作家协会),为新中国文学的组织领导机构。

3、民歌体叙事诗:从1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表之后,到五、六十年代流行的一种诗体,其主要特征为以某一民族民间歌谣的格式所写的叙事性诗歌。

主要代表诗人有李季、张志民、阮章竞、闻捷等。

4、“杨朔体”:人们从杨朔散文中概括出来的一种散文的体式,这种体式成为八十年代以前的当代散文的最理想模式。

1、17年小说1、历史题材:再现中国共产党领导的革命政治斗争史、革命战争史。

《红日》、《红旗谱》、《红岩》、《保卫延安》、《青春之歌》、《林海雪原》等。

特点:(1)史诗风格;(2)纪实品格;(3)政治色彩。

2、现实题材:写土地改革后农民观念变化的,描写大跃进时期农村的现状的,描写两条道路斗争的,反映工业题材的等。

如《“锻炼锻炼”》、《创业史》、《山乡巨变》等。

小说在这一阶段,也存在少量干预现实的作品,如王蒙的《组织部新来的年轻人》,刘绍棠的《田野落霞》等。

表现民间人情人性的作品有:萧也牧的《我们夫妇之间》(建国后最先遭受批判的作品),邓友梅的《在悬崖上》,宗璞的《红豆》,丰村的《美丽》,陆文夫的《小巷深处》,李威仑的《爱情》,高缨的《达吉和她的父亲》等短篇。

一、干预生活冲破题材禁区的作品白危的《被围困的农庄主席》、刘绍棠的《田野落霞》、耿简的《爬在旗杆上的人》、李准的《灰色的帐篷》、何又化(秦兆阳)的《沉默》、李国文的《改选》、王蒙《组织部新来的年轻人》(对官僚主义的批判和对青春的呼唤。

刘世吾与林震)等。

这些作品贴近现实、针对性强、对现实生活中一些不健康甚至阴暗的东西,如官僚主义、革命意志衰退、主观主义、教条主义、逢迎领导、欺压群众、强迫命令等进行了揭露、鞭挞、针砭和讽刺,具有批判的锋芒和积极的意义。

(一)创作成就:1、一批有一定艺术价值,反映历史和现实的作品出现,新的创作群体出现。

2、作家以自己的创作,以各种方式曲折艰难的影响和抵制着左倾的政治思潮和对文艺的干预。

(二)本阶段小说的艺术局限:1、文艺政治化2、题材单一化3、手法简单化4、人物形象扁平化5、作家非专业化2、批判运动1950年代重要的文学史事件:1.对电影《武训传》的批判2.对肖也牧及《我们夫妇之间》的批判3.对俞平伯《红楼梦研究》及胡适的批判4.对胡风集团的批判5.对丁玲、冯雪峰“反党集团”的批判对于“胡风反革命集团”的批判,集中体现了1949年以后左翼文学内部在对文学与政治关系的理解、文学规范的设置、文学体制的建立,特别是在对毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的认识等问题上的重大分歧与严重冲突。

第一编1949——1976 年文学第一节 17 年的文学运动与文学思潮一、第一、二次文代会的召开1949 年 7 月 2 日——19 日在北平再召开,由郭沫若提议,党中央批准而召开。

郭沫若作总报告《为建设新中国的人民文艺而奋斗》周恩来《新的人民的文艺》矛盾《在反动派压迫下斗争和发展的革命文艺》此次大会标志着新中国新文学以此为起点进入了当代文学的阶段。

意义: 1.实现了革命文艺工作者空前大统一、大团圆2.确立和制定了新中国社会主义文艺的总方针和总路线,确立了以《在延安文艺座谈会上的讲话》为新中国文艺事业的总方针3.成立了文艺工作者自己的组织——中华全国文学艺术界联合会消极影响: 1、在文艺指导思想上,完全肯定和照搬了解放区,文艺思想僵化2.沿用解放区文艺的做法,因此对毛泽东思想知名的艺术与生活挂关系做出险隘的理解,具体说是由文艺服务于政治,到文艺自身于政策,服务于当前中心任务,忽略了文艺自身规律,导致创作中公式化概念化。

3.由于把解放区文艺作为新中国文学艺术楷模,相比之下对国统区的文学成就估计太低,不能正确对待国统区出来的广大作家。

第二次文代会(略去)二、文学领域的批判运动1、关于电影《武训传》的讨论①武训奇人,“行乞兴学”、清末奇人②陶行知《武训画传》,主要宣传武训事迹;孙瑜拍摄, 1948——1950 年上映。

③毛泽东对其批判实质是:是一种文艺策略,而不是对其具体作品的实事求是的文艺批评。

④教训: A、开启了名为讨论,实为政治批判的文艺运动的先河;B、混淆了两类不同性质的问题(学术、文艺问题与政治问题)影响:萧也牧《我们夫妇之间》2、对《红楼梦》研究中主观唯心论的评判①关于《红楼梦》②旧红学派与新红学派;旧:五四时期以前,评点派和索引派;新:以胡适为代表的考证派③俞平伯对《红楼梦》的研究,作书籍《红楼梦研究》《红楼梦简论》④李希凡与蓝翔A、《关于(红楼梦)简论及其他》批评俞平伯否定《红楼梦》的“反封建倾向”。

从渗透到消退——论“十七年”长篇战争小说及改本中作家主体特征及其变迁从渗透到消退——论“十七年”长篇战争小说及改本中作家主体特征及其变迁的论文报告一、引言“十七年”是中国人民抗日战争的历史长河中一个重要的阶段,也是中国文学史上一个特殊的时期。

长篇战争小说在这段历史中崛起,承载了时代的压力和对战争的思考。

本文将从作家主体特征及其变迁的角度探讨“十七年”长篇战争小说及改本。

二、长篇战争小说在“十七年”中的渗透和发展1. “十七年”时期社会和文化背景2. 长篇战争小说的产生和发展3. 代表作家和作品分析三、作家主体特征及其变迁1. 作家主体意识的变化2. 作品中的主体塑造3. 作家在文学史上的地位和影响四、长篇战争小说改版的背景和意义1. 改版的原因和过程2. 改版后对作品的影响3. 长篇战争小说的审美变化五、作家主体特征在改版中的不同呈现1. 作家自我塑造的改变2. 作品主题与深度的变化3. 文学价值的差异六、结语长篇战争小说是中国文学史上的重要一环,它为我们提供了一个深入了解“十七年”历史背景和人文精神的机会。

本文探讨了从渗透到消退的历史过程,阐明了作家主体特征及其变迁。

同时,也对长篇战争小说改版的背景和意义进行了分析,揭示了作家主体特征在改版中的不同呈现,希望能为文学研究和文化传承提供一些启示。

七、参考文献八、致谢九、附录1. 引言:本段主要介绍“十七年”时期的社会和文化背景,以及长篇战争小说的产生和发展,为后文作家主体特征及其变迁的探讨提供背景和基础。

2. 长篇战争小说在“十七年”中的渗透和发展:此部分主要分析长篇战争小说在“十七年”中的渗透和发展过程。

文中将会介绍代表作家及其作品,并对代表作家及其作品进行分析,解读其在历史和文化语境下的特点和内涵。

3. 作家主体特征及其变迁:此部分将阐明“十七年”时期,作家主体意识的变化,作品中的主体塑造,以及作家在文学史上的地位和影响。

这些因素共同构成了作家主体特征及其变迁的方向和着力点。

【标题】论十七年革命历史小说中英雄形象的塑造【作者】陈小娥【关键词】英雄形象英雄主义时代圆形人物扁形人物【指导老师】冉易光【专业】汉语言文学【正文】引言一般说来,十七年革命历史小说作为中国当代文学的一个显赫的大家族,可谓硕果累累。

通常人们说的“三红一创”四部17年的当代名作(《红日》、《红岩》、《红旗谱》、《创业史》),其中三部也就是“三红”都属于革命历史小说,作为一个文学概念,它由三个关键词构成,是革命、历史、小说。

英雄是一个比较主观的概念,通常指在普通人中间有超出常人的能力的人,他们能够带领人们做出巨大的对人们有意义的事情。

对于英雄的描写和英雄主义的表现是文学反映历史、反映时代、反映人生的真实写照。

自上个世纪以来,为了民族的解放和人类的解放,为了推翻旧的社会制度而建立新的、独立的社会,甚至为了心灵能够冲破枷锁获得真正的自,中华民族的仁人志士们流血牺牲,在中国的历史上写下了不屈不挠的一页,到本世纪上半叶,在共产党人的领导下,普通民众的反抗精神得以唤醒,在东方这块古老的土地上演出了惊天动地的悲壮与崇高。

中华民族从沉睡到惊醒、从屈辱到站立,点点滴滴都体现着伟大的英雄主义,这是客观存在的历史事实。

当代文学要反映现实,就必须要对贯通在这一历史进程中的英雄主义精神进行深层次的开掘。

五六十年代这种民族精神仍然激励着中国人奋发图强、自力更生、艰苦奋斗,所以说此时期依旧是英雄主义精神高扬的时代,许许多多的作家怀着异常的热情积极投入文学创作,他们希望通过书写,反映伟大时代的伟大精神,用生动、鲜明的新的英雄人物形象作为人们学习的榜样,正如邵荃麟所说:“我们文学的任务,是以社会主义精神去教育人民,去培养人民中间新的道德品质,去教育他们为创造新生活而斗争。

”[1]作家们挥笔写就了《保卫延安》、《林海雪原》、《红旗谱》、《苦菜花》等一大批影响深远的作品,它们的形成都得益于当时历史漫长和规模巨大的战争。

代讯在《世纪末的回眸与前瞻——中国当代战争文学散论》中发表了观点,认为这些战争文学作品在其叙事结构上的共同点之一:从叙述基调来看,这些作品大都采用了“‘风滚滚唱英雄’的高昂格调,是一种比较浪漫和充满乐观的英雄赞歌……但是随着时光的流逝,文学接受中的非审美因素逐渐淘汰殆尽,其艺术局限日渐清晰地浮现出来。

第四章十七年短篇小说第一节孙梨小说的中的战争与人一、关于孙梨孙犁(1913—2002)原名孙树勋,小说家、散文家。

孙梨小说以秀雅隽永、清新自然和散文化、诗化追求成为“荷花淀派”的创始人。

他的作品以小说散文集《白洋淀纪事》为其代表作,作品以抗日战争时期直至建国初期冀中平原和冀西山区农村为背景,生动地再现了当地人民群众的生活和战斗情景。

二、《荷花淀》分析(一)战争时期的非战争、非冲突构思小说以另一角度理解战争和把握了战争,即题材非战争化,非冲突化,追求人物和情节的淡化,构成了别具一格的艺术风格。

(二)诗化的纯美境界①景物的纯化②情节的淡化③情调的浪漫化(三)人物形象的群像化特征作者成功地塑造了以水生嫂为代表的农村妇女的群像。

这些妇女勤劳、朴实、善良,识大体、顾大局,是在特定的战争年代成长起来的一代新人形象。

三、《山地回忆》分析(一)散文化的叙事方式小说采用倒叙的笔法,由故人相逢引起联想、回忆,进而引出根据地人民热爱和关心八路军的动人故事。

通过河边“争吵”、做袜子,贩枣、买织布机等生活片断,生动地表现了在抗日战争艰难困苦的环境中建立起来的革命战士同人民群众之间的鱼水深情,为纯朴、热情的“山地女孩子”唱了一曲优美的赞歌。

(二)先抑后扬的人物塑造技巧作品塑造了一个丰满、鲜活的人物形象“妞儿”,使其成为“山地女孩子的化身”。

“妞儿”是个普通的农村女性,她一出场就责备“我”弄脏了河水,那挑衅的姿态,咄咄逼人的话语,显示出这一人物的开朗、爽快、泼辣的个性。

通过“争吵到“硝烟”散尽,她性格的另一面又逐渐显露出来。

“不穿袜子,脚不冷吗?”异峰突起,“我给你做”尽显真诚。

一个外表伶牙俐齿、大胆泼辣,而内心火热真诚、纯真鲜亮的山地女孩,已活脱脱地站在读者面前。

通过“贩枣”得利,“妞儿”却提出了买织布机的要求,又从一个侧面写出她勤劳、质朴的美德。

孙梨说:“《山地回忆》里的女孩子,是很多山地女孩子的化身。

当然,我在写她们的时候,用的多是彩笔,热情地把她们推向阳光照射之下,春风吹拂之中。

一.文学思潮建国初期文艺界三次重大的批判运动的影响及其教训。

1956年以前,三次大规模的文艺思想斗争:(1)关于电影《武训传》的讨论(2)对《红楼梦研究》的批判(3)对胡风文艺思想的批判①这三次批判运动,规模声势之大,涉及面之广,牵扯人员之多,远远超过此前历次文艺运动与文艺思想斗争。

②将本来属于文艺思想范畴的论争等同于政治斗争,彻底混淆了人民内部与敌我之间两类不同性质的矛盾,破坏了社会主义法制。

③助长了“左”倾文艺思潮的膨胀,摧毁了把写作看做个体的情感、心态的自由表现的“资产阶级”文学观,有力的制约控制了作家艺术思想和行为的选择、规范。

④给我国当代文学带来了创伤。

简述和评价建国以后关于胡风文艺思想的批判。

①建国以后关于胡风文艺思想的批判,是文艺路线上继批判电影《武训传》和《红楼梦研究》中资产阶级唯心论之后的又一次重大思想斗争。

②胡风的文艺思想极为复杂,独具特色,其核心在于强调作家的“主观战斗精神”,提倡主体的“自我扩张”与“自我斗争”,用主观“拥入”客观,表现描写对象的“精神奴役的创伤”,主张创作方法大于世界观,认为它们是现实主义的关键所在。

③1955年推向高潮的对胡风文艺思想及其政治上的批判,将本来属于文艺思想范畴的论争等同于政治斗争,彻底混淆了人民内部与敌我之间两类不同性质的矛盾,破坏了社会主义法制。

它不仅造成了胡风等人极大的人身痛苦,而且助长了“左”倾文艺思潮的膨胀,给我国当代文学带来了创伤。

关于<武训传>的讨论。

电影《武训传》是孙瑜根据武训生平事迹,编导的历史传记影片。

1951年5月20日,《人民日报》发表了由毛泽东撰写的社论《应当重视电影〈武训传〉的讨论》,并由此展开了建国后第一次名为讨论、实际为政治批判的文艺运动。

对电影《武训传》的讨论乃至批判,涉及到如何运用正确的观点评价历史和历史人物的问题。

但由于采取行政领导的方式,用简单粗暴的态度和大规模的群众运动,将思想、学术、文艺问题当作对资产阶级唯心主义斗争的政治问题进行批判,给我国当代文艺运动和创作带来了深远的消极影响。

第一部分十七年文学专项一十七年长篇小说创作总体风貌:“十七年文学”时期内的小说继承中外文学,尤其是“五四”新文学的传统,以革命现实主义为主潮,在历史和农村现实题材方面,取得了最突出的艺术成就。

一.革命历史题材的长篇小说★★★(列举题或论述题)革命历史题材在十七年的小说创作中占有重要地位。

这首先是时代的需要。

从50年代到70年代,革命历史题材作品反映的主要是中国共产党领导的革命斗争史。

这个时期的革命历史小说多体现出宏大的叙事倾向,具有史诗般的规模。

1.这方面的代表作主要有:(举出三部即可)★梁斌《红旗谱》主人公:朱老忠、严志和(抗日时期)罗广斌、杨益言的《红岩》主人公:江姐,许云峰(解放战争时期)吴强的《红日》主人公:陈毅、粟裕、张灵甫(解放战争时期)曲波的《林海雪原》主人公:杨子荣(解放战争时期)杜鹏程的《保卫延安》主人公:彭德怀等,(解放战争时期)杨沫的《青春之歌》主人公:林道静(抗战前)欧阳山的《三家巷》等。

(第一次国内革命战争时期)2.《红日》梗概:《红日》取材于解放战争初期陈毅、粟裕统帅华北野战军在山东战场上粉碎国民党反动派的重点进攻这一史实,表现了我军由弱到强、从战略防御到战略反攻这一伟大历史性转折,显示了解放战争中人民军队的英雄气概和战斗伟力。

艺术成就:A它突破了以往描写军人的一般模式,成功地塑造了许多个性鲜明生动的人物形象,尤其是对我军不同层次军事将领形象的刻画集中体现了《红日》的开创性成绩。

B,作者还善于通过细节表现人物的内心世界,以此细腻地刻画人物性格。

如沈振新、梁波、张灵甫。

C.整部小说结构紧凑,三个战役的描写主次分明,张弛自如。

尤其是对战争场面虚实相间、点面结合的独特写法为以后的军事题材创作积累了宝贵的经验。

3.《红旗谱》(可能单独命题)★梗概:是梁斌的代表作,它是一部反映农民革命斗争的史诗性作品,具有鲜明的民族品格。

《红旗谱》在广阔的历史背景下,通过描写冀中平原锁井镇农民朱老忠、严志和两家三代人和地主冯兰池一家两代人的激烈矛盾和斗争过程,从历史的高度概括了大革命前后中国北方乡村和都市的阶级斗争和革命运动面貌。

第二章小说第一节“17年”的小说创作第一阶段:(1949.10—1952)开创时期第二阶段:(1953—1956)初步发展时期第二阶段:(1957—1962)大丰收阶段第四阶段:(1963—1966.10)欠收阶段一、开创阶段(1949.10—1952年)(一)从题材上看:(1)描写民主革命战争和描写抗美援朝题材的作品刘白羽:《火光生前》马加:《开不败的花朵》陈登科:《活人塘》孔厥、袁静:《新儿女英雄传》孙犁:《风云初记》柳青:《铜墙铁壁》(石得富)巴金:《黄文元同志》、《团圆》谷岩:《枫》路翎:《初雪》《洼地上的“战役”》《战士的心》陆柱国:《上甘岭》杨朔:《三千里江山》(2)反映农民题材赵树理:《登记》谷峪:《新事新办》《强扭的瓜不甜》马烽:《结婚》(田春生、杨小青)、《一架弹花机》(宋师傅,张宝宝)(二)创作特点A、题材比较狭窄,题材主要是农业题材和民主革命。

B、普遍存在着公式化、概念化:有图解当时的政策运动,反映生活比较肤浅。

C、文学评论简单粗暴:萧(肖)也牧的《我们夫妇之间》路翎的《洼地上的“战役”》对萧也牧的《我们夫妇之间》的批判李克(我、夫),张同志(妻子)陈涌:《肖也牧创作的一些倾向》(《人民日报》的《人民文艺》副刊(51.6.10)李定中(冯雪峰):《反对玩弄人民的态度,反对新的低级趣味》丁玲:《作为一种倾向来者——给肖也牧的一封信》陈涌:《肖也牧创作的一些倾向》是“依据小资产阶级观点、趣味来体现现实生活、表现生活的,夸张地描写了女主角的日常生活作风,把一个农民出身的女干部写成一个粗恶丑陋的形象。

”他认为这是作者进入城市以后,旧观点、旧趣味的故我复萌。

它所以带有严重的性质,因为不是本人的问题,它反映了根据地文艺工作者,进城后在文艺思想或文艺创作方面产生的一种不健康倾向的苗头,虽然这种倾向在现在还不是普遍存在着,但说明小资产阶级出身的文艺工作者,尽管是“经过了较长的革命生活的锻炼”,在入城以后的环境中,特别容易引起旧思想感情的抬头,也特别容易接受各种外来的非无产阶级思想的影响,应当引起警惕。

李定中(冯雪峰):《反对玩弄人民的态度,反对新的低级趣味》作者对女主人公——女工农干部张同志,从头到尾都玩弄她。

“对于我们的人民是没有丝毫真诚的爱和热情的”,“因此,我觉得如果照作者的这种态度来评定作者的阶级,那么简直能够把他评定为敌对的阶级了,就是说,这种态度在客观效果上是我们的阶级敌人对我们劳动人民的态度。

”丁玲:《作为一种倾向来看——给肖也牧的一封信》她认为作品把张同志——一个工农干部写了母老虎似的泼妇。

作者对这个人物的同情是“虚伪”的。

把男主人公李克——一个经过长期锻炼的革命知识分子写成假装改造过却又原形毕露的洋场少年,作者对他的所谓“批评”,其实是“欣赏”,甚至把他做为今天知识青年的榜样。

她的结论是,是一篇穿着工农兵衣服,而实际是嘲笑了工农兵的小说。

她说,她之所以提出如此尖锐严厉的批评,是因为他的作品已经被当作旗帜,来拥护一些东西,和反对一些东西了。

关于这种文艺思想倾向,她具体分析说:“他们反对什么呢?那就是前一阵子,说解放区的文艺太枯燥,没有感情,没有趣味,没有技术等的呼声中所反对的那些东西。

至于拥护什么呢?就是属于你的小说中所表现的和还不能完全包括在你的这篇小说之内的,一切属于你的作品的趣味。

这些东西在前年文代会时曾被坚持毛泽东的工农兵方向的口号压下去了,这两年来,他们已想复活,正在嚷叫,你的作品给了他们以空隙,他们就对你的作品大发讨论,大作文章。

因此这种创作问题,使人在文艺界嗅出一种坏味来,也被看成一种文艺倾向问题了。

”1951年10月,肖也牧《我一定要切实地改正错误》他检查说他进城后在创作上曾感到困惑,恰在这时候有一个小议论投合了他当时的口味,议论城市读者不大喜欢老解放区的小说,因为读起来枯燥,没有“趣味”和“人情味”,最好的小说要写日常生活,要以侧面写,这才显得深刻。

对路翎《洼地上的“战役”》的批判王应洪、金圣姬、王顺批判的内容:(1)作者的描写是违背国际主义的精神实质的。

(2)作家如此描写是错误的,是对正义战争的歪曲,是对战士的歪曲。

不是爱情妨碍了纪律,也不是纪律破坏了爱情,而是具有更加深广的爱和崇高的理想准则的人,超越于狭隘的亲人爱与对纪律的理解之上,一方面小心翼翼地保持和珍惜萌生在心底的爱情,另一方面又严格地服从部队的纪律和战争胜利的需要,自觉地献出了自己的青春、爱情直至生命。

作品正是在这样的无私、无瑕的纯化世界中,使普通战士和活泼少女在斗争激流中产生的战地爱情达到了崇高人格和革命理想主义,谱写了一曲壮丽的篇章。

二、初步发展繁荣阶段(53—57)的小说创作(一)从题材上看:(1)反映农村题材的小说:李准:《不能走那条路》峻青:《老水牛爷爷》柳青:《狠透铁》秦兆阳: 《农村散记》刘绍棠: 《青枝绿叶》《大青骡子》王汶石: 《风雪之夜》吉学霈:《一面小白旗的风波》骆宾基:《夜走黄泥岗》康濯:《春种秋收》(周昌林、刘玉翠)赵树理:《三里湾》刘澍德:《桥》(合作化是走向社会主义的桥);李准:《冰化雪消》秦兆阳:《在田野上前进》李准:《不能走那条路》(1)这是最早反映农村两条道路斗争的短篇小说。

宋老定:在旧社会,他是一个贫苦农民,如今翻了身,有点资产、想发家的老农形象。

他有着受压迫、受剥削的长工、受穷的经历,他有走向合作化的阶级基础,有着阶级同情心。

有着乌托邦的思想:为后人留下产业,做“置业手”。

一旦手中有钱,他便想买地。

他对集体经济有着不理解的愚昧。

(2)反映革命历史题材的作品王愿坚:《党费》《粮食的故事》《三张纸条》《后代》峻青:《黎明的河边》《党员登记表》《老交通》《最后的报告》邓洪:《潘虎》杜鹏程:《保卫延安》高云览:《小城春秋》知侠:《铁道游击队》(3)工业题材:艾芜:《新的家》《夜归》费礼文:《检验工叶英》唐克新:《种子》万国儒:《风雪之夜》周立波:《铁水奔流》草明:《火车头》白朗:《为了幸福的明天》雷加:《春天到了鸭绿江》(4)少数民族的生活玛拉沁夫:《科尔沁草原的人》明斯克:《金色的兴安岭》李乔:《欢笑的金沙江》(5)儿童题材张天翼:《罗文应的故事》(二)本期的创作特点:1、数量猛增,题材广泛,思想水平较高,艺术性强。

题材多样化,而且有独特艺术风格的作家作品出现。

峻青、王愿坚、杜鹏程,以他们独特的风格引人注目。

李准、茹志鹃、王汶石等也相当活跃,初步展露头角。

2、在本期小说创办中,存在着一些问题,表现工人生活的作品较少,并且质量不高。

峻青、王愿坚创作比较A、从题材上和立题上看,他们都着重描写革命战争题材,揭示出今天的幸福来之不易,同时也描写了当代生活,而这些生活的根总延伸到过去。

峻青:解放前的作品内容大多是胶东地区1942年和1947年这两个时期的生活,而当代生活创作多为工业和农业。

王愿坚:反映解放前生活的作品,多数作品是写第二次国内革命战争特别是红军主力长征以后江南苏区人民的斗争事迹。

有一些写红军长征路上的生活片断;反映现实生活,仍是军事题材,反映革命前辈在当代的生活风貌。

峻青:《马石山上》《黎明的河边》《党员登记表》《老水牛爷爷》王愿坚:《党费》《粮食的故事》《七根火柴》《普通劳动者》B、他们的小说主题单纯,鲜明,但在具体表现中,二人又有不同的特点:峻青:注重情节曲折的故事描述,大力描写斗争的极端严酷性,对生活作色彩浓郁的描绘和渲染,从而表现根据地军民对革命事业的无比坚贞,以及他们大义凛然的革命英雄主义和崇高的自我献身精神。

大河、大山、黑夜、大雪、杀人的场面等。

大力渲染,情节比较完整,生活气息比较浓郁,充满诗意和浪漫的情节。

王愿坚:在对生活真切感受的基础上,努力准确把握人物在特定过程中特定的心理活动、感情状态,并加以简洁的表现。

他的作品描写的也大多不是生活琐事,而是生死攸关的考验、强烈尖锐的冲突。

但他不是单纯地追求情节的曲折,斗争的热烈,而只是把他的人物放在一定条件下,去把握和挖掘人物的特点。

侧面描写战争,注重细节,不注重完整的故事、情节的渲染,采取白描、铺叙,捕捉人物的心灵闪光。

C、二人风格:峻青:金戈铁马,令人热血沸腾;王愿坚:静夜的箫声,令人压抑沉思。

三、丰收阶段(57—62)的小说创作(一)丰收原因(二)丰收表现1、从短篇小说创作看李准:《李双双小传》《耕云记》(萧淑英) (新的性格)茹志鹃:《静静的产院》《里程》王汶石:《新结识的伙伴》(张腊月、吴淑兰)马烽:《我的第一个上级》(老田)高缨: 《达吉和她的父亲》2、长篇小说创作:57年:梁斌:《红旗谱》(朱老忠、严志和、江涛、运涛、张嘉庆)吴强:《红日》(沈振新、梁波、石东根、张灵甫、涟水、莱芜、孟良崮)曲波:《林海雪原》(少剑波、杨子荣、座山雕、威虎山夹皮沟)58年:赵树理:《灵泉洞》(上)周立波:《山乡巨变》(刘雨生、李月辉、陈先晋、亭面糊)杨沫:《青春之歌》(林道静、余永泽、卢嘉川、江华)艾芜:《百炼成钢》冯德英:《苦菜花》(母亲仁义嫂、娟子、姜永泉、王柬芝)周而复:《上海的早晨》(徐义德)59年:柳青:《创业史》(梁生宝、梁三、改霞、郭振山、姚士杰、郭世富、蛤蟆滩三大能人王二直杠)李劼人:《大波》欧阳山:《三家巷》(周炳、陈文婷、何守仁、区桃)61年:罗广斌、杨益言:《红岩》李六如:《六十年变迁》(3)从题材方面看(1)农业题材周立波:《山那边人家》欧阳山:《乡下奇人》(赵奇)赵树理:《“锻炼锻炼”》《实干家潘永福》《套不住的手》胡正:《汾水长流》于逢:《金沙洲》(2)工业题材张天民:《路考》草明:《姑娘的心事》胡万春:《特种性格的人》、《步步高师傅所想到的》费礼文:《黄浦江上的浪涛》《竞赛没有结束》(3)部队生活:张勤:《民兵营长》《军营中》齐平:《沉船礁》王愿坚:《普通劳动者》(4)革命历史题材:茹志鹃:《百合花》刘真:《英雄的乐章》《长长的流水》(5)历史题材小说姚雪垠:《李自成》(6)少数民族题材陆地:《美丽的南方》徐怀中:《我们播种爱情》(4)从创作特点来看1、深刻而广泛地表现了人民的生活2、在社会主义文学的人物画廊里,增添了一大批光彩多目的艺术形象英雄人物:朱老忠、林道静、江姐、华子良、许云峰、沈振新周炳、李双双、萧淑英、张腊月、吴淑兰中间人物:石东根、王晓燕、梁三老汉、盛佑亭、陈先晋孙喜旺反面人物:张灵甫、余永泽、徐鹏飞、陈文雄、徐义德甫志高3、许多的有独特风格的作家出现四、欠收阶段(1963-1966)•浩然:艳阳天•陈登科:风雷。