优质课一等奖高中语文必修二《赤壁赋》

- 格式:pptx

- 大小:293.09 KB

- 文档页数:13

2024年《赤壁赋》教案一等奖优质【教学目标】1.让学生理解《赤壁赋》的文学背景和作者情感。

2.分析《赤壁赋》中的艺术特色和表现手法。

3.培养学生的文言文阅读能力和审美情趣。

4.引导学生从历史、文化、哲学等多角度思考问题。

【教学重点】1.《赤壁赋》的文学背景及作者情感。

2.《赤壁赋》的艺术特色和表现手法。

3.文言文阅读能力的培养。

【教学难点】1.《赤壁赋》中的文言文难点解释。

2.对历史、文化、哲学等多角度的思考。

【教学过程】一、导入1.向学生简要介绍《赤壁赋》的作者苏轼及其生平。

2.引导学生关注《赤壁赋》的创作背景,让学生了解苏轼创作此赋的动机。

二、文本解读1.让学生自主阅读《赤壁赋》,感受赋文的气势和情感。

2.分析《赤壁赋》的结构,引导学生关注赋的开头、结尾及中间部分。

3.讨论赋中的关键词语,如“大江东去”、“浪淘尽”等,让学生理解其内涵。

4.分析赋中的历史人物,如曹操、周瑜、诸葛亮等,让学生了解其历史背景。

5.引导学生关注赋中的自然景观,如赤壁、长江、东山等,感受其意境。

三、艺术特色分析1.让学生了解赋的艺术特色,如骈文、排比、对仗等。

2.分析赋中的表现手法,如比喻、拟人、夸张等。

3.讨论赋中的修辞手法,如借代、设问、反问等。

四、课堂讨论1.让学生从历史、文化、哲学等多角度思考《赤壁赋》中的问题。

2.讨论苏轼在赋中所表达的人生观、价值观。

3.分析《赤壁赋》对后世的影响。

五、文言文阅读能力培养1.引导学生关注赋中的文言文难点,如词类活用、一词多义等。

2.让学生通过查阅资料,了解赋中的历史人物、事件等。

3.培养学生独立阅读文言文的能力。

六、作业布置2.布置一篇关于《赤壁赋》的读后感,要求从历史、文化、哲学等多角度进行思考。

3.让学生尝试创作一篇以赤壁之战为背景的文言文赋。

【教学反思】本节课通过引导学生深入解读《赤壁赋》,让学生了解赋的文学背景、艺术特色和表现手法。

在课堂讨论中,学生能够从历史、文化、哲学等多角度思考问题,提高了文言文阅读能力。

赤壁赋教案一等奖(优秀10篇)赤壁赋教案一等奖篇一1.了解作品“以文为赋”,骈散结合的形式特点,鉴赏品味课文精美的语言。

2.了解作者运用的主客问答这一赋体的传统手法,体会课文景、情、理交融的特点。

3.理解作者乐观旷达的情怀,了解其宇宙观、人生观中辩证、达观成分的积极意义。

1.培养学生通过诵读体悟和鉴赏优美、形象语言的能力。

2.培养对精晶诗文的整体把握能力,能知人论世领悟文旨,理通思路,赏析表现手法,辨别高下优劣。

培养学生勇于面对坎坷,笑对苦难的乐观主义精神。

苏轼歌咏赤壁的两赋一词,都是脍炙人口的诗文多篇。

与《念奴娇?赤壁怀古》的鉴赏相联系,理会课文景、情、理交融的特点,赏析课文典雅、精美的语言,是本文学习的重点;了解主客问答这一赋体传统手法在表达思想情感中的作用,了解作者在旷达的风貌之下寄寓的悲愤苦闷的复杂情感,是理解鉴赏上的难点。

1.介绍与课文相关的作者生平经历,并把两赋一词揉合起来理解,力求知人论世,较深入地把握作者的思想情感。

2.反复诵读课文,体会文章的语言与意境之美。

1.第一课时,先诵读全文,把握全文大意;而后重点诵读一、二段,体会景、事、情交融的艺术境界,把握课文情感发展的脉络。

2.第二课时,重点诵读主客问答部分,深思其中蕴含的情感与哲理。

赤壁赋教案一等奖篇二近日,我参与了一节以《赤壁赋》为教学内容的课程。

通过教学实践,我收获了很多宝贵的经验,并对自己的教学能力进行了深刻的反思与反省。

以下是对这次教学活动的心得体会。

首先,我深刻认识到选择适合学生的教学资源的重要性。

《赤壁赋》是一篇描写古代历史事件的散文,内容复杂,对学生来说可能有些难以理解。

为了使学生更好地理解文章的意义,我精心选择了与教学内容相关的图片、视频和其他多媒体资源,以帮助学生更直观地了解背景和情节。

这些资源不仅提高了学生的学习兴趣,还加深了他们对文章的理解。

因此,选择适合学生的教学资源是提高教学效果的关键。

其次,我认识到为学生提供积极参与的氛围的重要性。

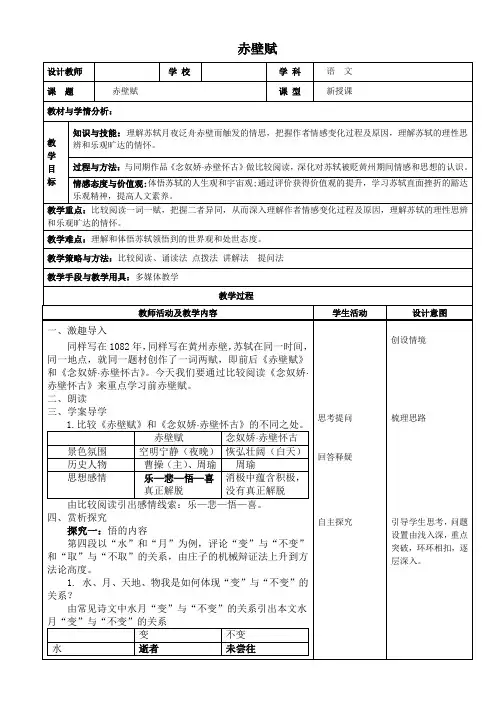

赤壁赋【学情分析与整体教学构想】关于教材。

《赤壁赋》是高中课程标准试验教科书语文必修②第三单元的第二篇课文,本单元是古代山水游记类散文,不仅描绘自然风物,而且在景物的描述中倾注个人的情感和志趣,《赤壁赋》是意境、情感和理趣完美结合的典范,学习本文,在准确把握文言现象疏通文意的基础上,还应该注重对文章语言的鉴赏,即揣摩意境,感悟情感,探讨理趣。

这也就是本单元要学习的一个重点。

因此,在《赤壁赋》教学过程中应紧紧抓住“鉴赏”二字,致力于培养学生的欣赏水平,这也体现了新课程标准中要求的“要致力于学生语文素养和整体能力的提高,重视积累、感悟和熏陶,重视语文运用能力和语感的培养。

”高一的学生,经过了较长时间的文言文学习,积累了一定的文言基础知识,能够基本阅读浅显的文言文。

但以往强调文言基础知识的内容较多,对文言文整体阅读和感悟的较少,学生把文言文看成枯燥语言知识的积累,缺乏对文言文,尤其是优秀的古代散文的美感认知和情感体悟,所以要在这些方面加以强化。

【教学目标】一、知识教学点:1.学习和积累有关文言实词和虚词的知识。

2.了解作品“以文为赋”、骈散结合的形式特点,鉴赏品味课文精美的语言。

3.了解作者运用的主客问答这一赋体的传统手法,体会写景、议论、抒情相结合以及虚实结合的写作特点。

4.理解作者作者在旷达的风貌之下寄寓的悲愤苦闷的复杂情感,了解其宇宙观、人生观中辩证、达观成分的积极意义。

二、能力训练点:1培养学生通过诵读体悟和鉴赏优美、形象语言的能力。

2培养对精品诗文的整体把握能力,能知人论世、领悟文旨、理通思路,赏析表现手法,辨别高下优劣。

三、德育渗透点:培养学生勇于面对坎坷、笑对苦难的乐观主义精神。

四、【教学方法】1、介绍与课文相关的作者生平经历,力求知人论世,较深入地把握作者的情感。

2、师生合作、探究,体会文章的语言与意境之美。

五、【课时安排】2课时。

第1课时【课堂教学目标】1.把握作者、了解背景、知人论世。

《赤壁赋》省优质课一等奖教学实录(5篇范例)第一篇:《赤壁赋》省优质课一等奖教学实录《赤壁赋》省优质课一等奖教学实录老师:面对亡国的悲痛,屈原选择了投身汨罗;面对官场的黑暗,陶渊明选择了“采菊东篱下,悠然见南山”;面对权贵的淫威,李白选择了“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”;那么面对命运的不公,苏轼又是如何选择,如何取舍的呢?这节课就让我们共同走进苏轼的千古名篇《赤壁赋》,看一看,在不公平的命运面前,苏轼有着怎样的思想态度。

(课件:课题《赤壁赋》)首先,让我们明确这节课的学习目标(课件),一是诵读品味课文的精美语言,一是体验作者情感,理解作者的人生感悟。

下面,我们听录音,听录音的过程中,同学们注意两个问题:一是校正自己的读音。

一是整体感知全文的情感变化,并依据情感变化划分全文的段落(课件)。

特别提示,快速把握全文的情感变化,可以从寻找表达喜怒哀乐等情感变化的词语入手。

(课件:录音播放)老师:哪些同学找到了表示情感变化的词语?学生1:第二段第一行的“于是饮酒乐甚”,其中的.“乐”字。

学生2:第三段最后的“托遗响于悲风”,其中的“悲”字。

学生3:第三段第一行的“苏子愀然”的“愀”字,表示容色改变,也是情绪变化的标志。

学生4:最好一段的“客喜而笑”的“喜”“笑”,表示高兴。

老师:同学们找的都很正确,把这几个同学的答案综合起来就是全文的情感变化的过程,同时,文章的段落划分也就比较清晰明了了(课件)。

全文的感情变化就是“乐——悲——乐”的过程。

下面我们就进入第一自然段,请同学们自读一遍,思考第一自然段都写了哪些内容?或者说乐在何处?(课件,学生读完)学生1:有时间和地点人物事件,分别是“壬戌之秋,七月既望”和“苏子与客泛舟游于赤壁之下”。

“举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章”。

学生2:有美丽的景色“清风徐来,水波不兴”“白露横江,水光接天。

纵一苇之所如,凌万顷之茫然”。

学生3:还有“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”这样非常美妙的感觉。

赤壁赋全国优质课一等奖教案以下是一份赤壁赋全国优质课一等奖教案:《赤壁赋》教案一、教学目标1. 了解苏轼的生平及文章的创作背景,学习作者旷达乐观的人生态度。

2. 体会本文景、情、理有机结合的艺术特色。

3. 积累文言实词和虚词的用法。

二、教学重难点1. 学习和积累有关文言实词和虚词的知识及特殊用法。

2. 体会文章景、情、理三者的有机结合。

三、教学方法诵读法、合作探究法、点拨法四、教学过程(一)导入“一门三父子,都是大文豪。

诗赋传千古,峨眉共比高。

”这首诗中的“三父子”指的是谁?(苏轼、苏洵、苏辙)今天我们就来学习苏轼的一篇经典散文《赤壁赋》。

(二)文学常识苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。

北宋文学家、书画家。

与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。

其文汪洋恣肆,明白畅达,为“唐宋八大家”之一。

(三)写作背景宋神宗元丰五年(1082 年),苏轼被贬谪到黄州(今湖北黄冈)时,曾于七月十六日和十月十五日两次游览赤壁,因而写下了两篇以赤壁为题的赋,后人因称第一篇为《前赤壁赋》,第二篇为《后赤壁赋》。

(四)整体感知1. 学生听示范朗诵,注意字音和节奏。

2. 学生自由朗读,读准字音,初步体会文章的韵律美。

3. 学生结合课下注释,自主翻译全文,了解文章大意。

(五)研读赏析1. 文章第一段的景物描写美在何处?明确:作者以传神的笔墨,描述了秋夜赤壁的美丽、静谧以及自己在良辰美景中的内心体验。

开篇“清风徐来,水波不兴”“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间”两句,描绘出清风和明月相应相伴的美好意境。

“白露横江,水光接天”写出了江面的广阔,“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”写出了江水的浩渺。

在浩瀚的江水中,只有他独自乘着一叶扁舟,任意飘荡,完全是一种超脱世俗的境界。

2. 作者的感情发生了怎样的变化?明确:本文以作者的感情变化为线索,可分为三个层次。

第一层,写作者饮酒乐极,扣舷而歌,以抒发其思“美人”而不得见的怅惘、失意的胸怀。

《赤壁赋》教学设计学习目标:1、通过诵读,分析作者心路历程,体会作者情怀。

2、培养学生旷达乐观的生活态度。

学习重点:通过诵读,分析作者心路历程,体会作者情怀。

学习难点:苏轼关于“变”“不变”“物无尽”“我无尽”的辩证观点理解。

课时:第三课时教学方法:点拨法,探究法,愉快教学法。

教学过程:一、导入。

苏轼的《赤壁赋》历久弥新,回味无穷,似美酒,必似浓茶,我是一株迎风而望的紫藤花,不惧风雨洗礼,不畏世事喧哗。

今天,我要与同学们一起探究,一起领略千秋赤壁之下那一份潇洒与旷达。

上几节课我们对字、词、句进行了梳理,今天,我们主要品读苏子情怀。

二、展示学习目标。

三、解读苏子情怀。

学生集齐诵读文本第一句话:“壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。

”学生回答问题:从这一句话你可以读出哪些信息?四、品读苏子情怀的“密码”壬戌之秋(这是一个什么时代?这是一个什么背景?)赤壁(这是一个怎样的地方?苏轼在这个地方有过怎样的人生思考?)七月既望(这是一个怎样的夜晚?苏轼在这一个夜晚想要借助什么来寄托自己的情感?泛舟(通过泛舟苏轼要表达怎样的情怀?)苏子与客(苏子与客是怎样的关系?)(一)、解读第一个密码:壬戌之秋——多事之秋。

(学生回答背景)重点品读:扣舷而歌:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。

渺渺兮予怀,望美人兮天一方。

”倚歌而和:“声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。

舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

“(学生探究,老师适时点拨)小结:壬戌之秋是苏子功名失意之秋,人生苦难之秋。

(二)密码二:赤壁——英雄之地客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?”“况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。

“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

优质课一等奖高中语文必修二《赤壁赋》教学设计(2)《赤壁赋》教学设计教学目标:1.了解文中主客情感变化的过程。

2.以“月”为载体,体味苏轼旷达、超然的诗人情怀。

教学重点:作者的情感变化以及旷达情怀。

教学难点:体悟主客问答中的哲理内涵。

教学方法:诵读法、讨论法、角色扮演法教学课时:3课时教学过程:第一课时(略)第二课时一、导入新课苏轼《水调歌头》的小序:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

”让老师想到了在中国文学史上,这酒与诗往往是相伴相随的,而且有更多的诗人喜欢在月下饮酒作诗,比如“举杯邀明月,对影成三人”,“明月几时有,把酒问青天”等。

诗人们借着这一轮明月抒发自己内心的情感。

这节课,同学们和老师一同继续走进千古名篇《赤壁赋》,以明月为载体,走进苏东坡的精神世界。

二、情感思路1.诵读全文。

2.找出情感变化的词语。

3.诗人的心情有着怎样的变化?板书:乐甚——愀然——悲——喜而笑乐————悲————乐1.学生示范朗诵第一自然段。

2.学生勾画有关四美“良辰、美景、赏心、乐事”的语句。

良辰:壬戌之秋,七月既望。

美景:清风徐来,水波不兴。

月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

白露横江,水光接天。

赏心:浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

乐事:举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。

3.齐读第一自然段。

四、解“悲”之情作者泛舟赤壁既然如此之乐,那么,他为何在第三段开头突然就“愀然”呢?1.来自客人悲怨的“萧声”,怎样描述“萧声”的?(学生齐读)其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。

舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

2.来自苏子的“歌声”,怎样描述“歌声”的?(学生齐读)桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。

渺渺兮予怀,望美人兮天一方。

(1)“美人”象征意义是什么?圣主贤臣,美好理想的象征。

(2)“望美人兮天一方”说明了什么?理想落空壮志难酬希望再次被重用3.补充背景介绍苏东坡生存的年代恰好王安石变法新党与司马光旧党斗争,由于坚持正义,夹在两种势力中间,屡遭贬谪与磨难。

赤壁赋》(优质课一等奖说课稿)赤壁赋》是XXX在被贬黄州期间所写,表达了他复杂的心情和豁达开朗的性格。

学生在了解作者及写作背景后,能更深入地理解文章。

四)三读三求教师引导学生进行“三读三求”,即:先整体感知文章,再逐句理解,最后探究文章的“景”、“情”、“理”结合的写法。

五)合作探究教师给出话题,学生以小课题组形式进行合作、探究、展示,提升能力。

例如,可以进行“小崔会客”、“梯度作”等活动。

六)课堂总结教师对本节课的重点、难点进行总结,并展示学生的合作探究成果。

最后,再次强调本节课的教学目标,让学生明确掌握。

XXX年间,XXX实行变法,XXX因反对新法而被调离杭州通判职位,先后担任密州、徐州和湖州知州。

因讽刺新法的诗句,他在元丰二年被捕入狱,后来被贬为黄州团练副使。

他在东坡山筑室自号XXX居士。

XXX继位后,XXX曾被召回,但等到XXX后,他再次遭到贬谪,被发配到惠州,后来又被调往琼州。

XXX即位后,XXX获得赦免,但在北归途中因病在常州去世。

XXX是一位豁达开朗的人,他是XXX工程的设计师,也是XXX这道美食的创造者,他曾说过“日啖荔枝三百颗”,但他更注重精神上的需求,他写道:“宁可食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,XXX使人俗。

”这些事实可以帮助学生更好地理解作者的性格。

在阅读中,我们可以通过三次阅读来提高自己的阅读水平。

第一次阅读是为了“识”,即识别音、字和文赋。

第二次阅读是为了“品”,即品味词语、句子和写作技巧。

第三次阅读是为了“悟”,即领悟文章的意义和主题。

在品味词语时,我们可以进行探究活动,让学生群答哪些词用得精妙,为什么。

根据回答,总结出有代表性的词语,进行分析。

例如,“泛”字让人想到小船在江面上漂浮自在的样子;“徘徊”一词通过拟人手法形象地描绘了月亮缓缓升起的动态,透露出作者对美景的眷恋之情。

在品味句子时,我们可以让学生找出优美的句子,并分析这些句子和作者所要表达的感情以及议论的关系。

赤壁赋教案一等奖【篇一:赤壁赋(公开课优秀教案)(整理精校版)】赤壁赋(公开课优秀教案)必修教案0327 09:56::赤壁赋(公开课优秀教案)学习目标:1、学习文言知识2、体会感情,领悟思想教学过程一、导入:先看一组大家耳熟能详的成语沧海一粟遗世独立不绝如缕正襟危坐取之无尽用之不竭水光接天成语是我们民族语言的瑰宝,有着深厚的文化底蕴,而如此多的成语竟然出自同一篇文章《赤壁赋》,由此可见这篇文章的生命力之旺盛今天我们就共同走进这篇文章二、诵读1、让我们在朗朗书声中走进文本要求标画出体现感情变化的字眼,同时标画出和你产生共鸣或者电到你的句子2、学生交流自己标的句子,读给同位听,之后站起来读给大家听老师作出点评同时告诉大家诵读的几个层次:读准字音——学会断句(语法结构、句首句末语气词)——控制语速——融入感情3、老师可以给学生示范背诵第二段前三个层次只是技术层面的,最后才是读书的最高境界,需要心灵的参与让我们更加的接近苏轼,走进心灵三、感情概况刚才大家已经把有关情感的字眼标画了是哪几个词语呢?乐——悲——喜(考验大家的筛选能力)这里有赋的写法:往往采用主客问答的方式表达自己的感悟,其实很多时候就是内心的一种斗争,或者为了便于表达自己复杂在情感那么为何而乐,为何而悲,又为何而喜呢?四、赏析“乐”1、为何而乐?赏到了美景如何表达自己的乐?喝酒、吟诵、唱歌2、大家选取一句表现“乐”的句子先解释,之后赏析给同位听沟通交流达到悟读3、文言知识:纵??凌??:替代法翻译3、指导赏析的角度:翻译、内容、字词的表现力(语言)、情感、联想(诗词、东坡其人、自己经历体会)老师示范赏析:于是饮酒乐甚,扣舷而歌之写出了喝酒唱歌的场面,一个甚字写出了自己快乐的程度,而扣舷的动作则表现了沉醉其中的心情这让我忽然就想到了笑傲江湖里面的一个场景,一群人围坐篝火旁齐唱“沧海一声笑”,当时看了非常感动,沧海?为何还笑?那种经历江湖一切险恶之后笑看苍生的心态体现了出来4、快乐到一定程度,人们都会唱起来那么苏轼唱了什么呢?体会唱词,前后四人一起研讨,一个同学按照自己体会的感情读出来,其他三人一起分析读析融为一体1兮:来自屈原,屈原经常叹息,所以此字要拉长读,属于长叹2美人:来自屈原,往往以香草美人入诗,香草自比,美人则是自己在理想或者圣主贤臣的代表对美人什么态度?从悲伤中我们体会出苏轼那种不放弃人生追求的精神?什么追求?还是有儒家思想的入世精神所以我们要从悲伤的歌声中体会出这种昂扬向上五、赏析“悲”1、想起自己的遭遇,本来还喝酒唱歌的忽然悲从心来那么,悲伤哪些内容呢?在朗读中体会并且赏析,有体会你先别告诉别人,一会儿考考别人提问要具体2、文言知识:渺:渺小哀:哀伤羡:羡慕(补字翻译法)侣鱼虾而友麋鹿,哀吾生之须臾,羡长江之无穷:结构分析(对文:结构相似的上下两句,相同位置上的词语其意义或相同或相反3、寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟:表达了人生的短暂与渺小在历史的长河中,在浩瀚的宇宙中,我们到底算什么?这个问题引发古今中外无数人的感慨比如曹操的“对酒当歌,人生几何”;比如陈子昂的“念天地之悠悠,独怆然而涕下”;比如苏轼的“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”;比如杨慎的“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”4、方其??而今安在哉!:1读出前后情感的变化最后一个句子重读以表达感慨之情2体现了苏轼的什么情感?有钦佩,有羡慕,有悲哀为何钦佩?因为自己也希望有象曹操一样的功业,强烈的入世思想的体现到这里如果文章结束,那就不是苏轼了他的伟大之处在于能够在这种无路可走的时候,找到一个突破口,从而超越自己,从而也就超越了别人正如莫泊桑所言:人的一生,不像你想的那么好,也不像你想的那么坏关键看你如何突围六、感悟“喜”苏轼如何超越了自己呢?他的超越体现在哪些方面?讨论给你带来什么感悟(1)江上之清风,山间之明月:回扣了首段,一开始本来就沉浸在美景之中的回归自然,回归纯净,回归自我(2)“物与我皆无尽也”如何理解?物是永恒的,但人为何也说永恒呢?从儒家思想来说,人可以不朽,但需要通过一些途径“太上有立德,其次有立功,其次有立言”,达到三者任何一个,都算作永恒从道家思想来说,讲究“一死生”,注意道家思想和道教的区别道家尊崇崇尚自然,顺应事物发展规律死亡是生命的另一种方式佛家思想的禅宗:讲究生死轮回,生命完成一次生死如同月亮完成一次圆缺,生生死死循环不止,生命的轮回让人不再感觉生命的短暂(3)苟非吾之所有??:轻视物质的东西,轻视有限的时空《观棋》:胜固欣然,败亦可喜《渡海》:兹游奇绝冠平生当别人都在关心你到底能飞多高的时候,有个人还在关心你飞的累不累,这就是友情(4)这里的“喜”和开头的“乐”内涵一样吗?区别是什么?乐:面对突来的美景的欣然反应,未经思考的接受,侧重感官的体验如同当今很多人登山后的“啊??啊??”但我们已经看到“乐极生悲”喜:是理性思考之后达到的一种精神的解脱,是感情淬火后发自内心的欣喜,这里的喜是“喜从悲来”七、自我救赎在入世与出世,在积极与消极的斗争中,完成了对自我的救赎儒释道多种文化的浸润,三种思想完整的融入了苏东坡的内心并达到了和谐与统一为何会达到这种和谐?的对中国文化的深入理解按照现在的说法就是情商比较高当然情商的来源还是一个人不断的积累当年苏轼从海南回内陆,运河夹道千万人观看,他们看的哪里是苏轼,他们的表现只能解释为对文化的敬仰,对一种豁达人生态度的执着,这观摩的人群在空间上的延伸我们不可考,在时间的延伸上我们也是观摩者之一这充分的说明了苏轼的不朽,中国文化的不朽当年苏轼看到这种情况,他怎么反应?既没有挥手“同志们好”,也没有受宠若惊他的一句“莫非看杀轼否”,以苏东坡式的豁达与幽默表达了自己的思想和精神八:背诵你最喜欢的句子板书设计赤壁赋苏轼诵读:字音、断句、语速、情感喜入世儒筛选信息乐文化翻译:替代、补字、结构(对文)道知人论世悲出世佛【篇二:念奴娇赤壁怀古市优质课一等奖教案】念奴娇赤壁怀古苏轼【教学目标】1、在诵读的基础上,感悟词人的情感,品味语言之美。