高中地理旅游开发中的环境保护

- 格式:ppt

- 大小:13.96 MB

- 文档页数:49

基于生态文明理念的高中地理微研学旅行方案设计研究一、研究背景和意义随着社会经济的快速发展,人们对于生态环境保护和可持续发展的关注度越来越高。

生态文明理念作为一种全新的发展模式,强调人与自然和谐共生,倡导绿色、低碳、循环、可持续的发展方式。

在高中地理课程中,培养学生的生态文明意识和实践能力是教育工作者的重要任务。

为此本研究旨在设计一套基于生态文明理念的高中地理微研学旅行方案,以期提高学生的地理素养,增强他们的环保意识,为构建美丽中国贡献力量。

首先本研究具有重要的理论意义,通过对生态文明理念在高中地理课程中的应用进行研究,可以丰富和发展地理教育的理论体系,为地理教育改革提供有益的借鉴。

同时本研究还可以为其他学科领域的教学改革提供参考,推动跨学科教育的发展。

其次本研究具有重要的实践意义,通过设计一套基于生态文明理念的高中地理微研学旅行方案,可以使学生在实际操作中学习和体验生态文明理念,提高他们的实践能力。

此外本研究还可以促进学校、家庭和社会的协同育人,形成全社会关注生态文明建设的良好氛围。

本研究具有重要的社会意义,当前我国正处于全面建设社会主义现代化国家的关键时期,生态文明建设是新时代中国特色社会主义事业的重要组成部分。

通过开展基于生态文明理念的高中地理微研学旅行活动,可以培养一代又一代具有生态文明意识和实践能力的优秀人才,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。

1. 高中地理微研学旅行方案设计的意义;首先它有助于提高学生的实践能力,传统的地理教学往往过于注重理论知识的传授,而忽视了学生的实践操作能力。

通过微研学旅行方案设计,学生可以在实际环境中学习和应用地理知识,从而提高他们的实践能力。

其次它有助于培养学生的创新意识和团队协作能力,在微研学旅行过程中,学生需要解决各种实际问题,这要求他们具备创新思维和团队协作精神。

通过这种方式,学生可以在实践中锻炼自己的创新能力和团队协作能力,为将来的学习和工作打下坚实的基础。

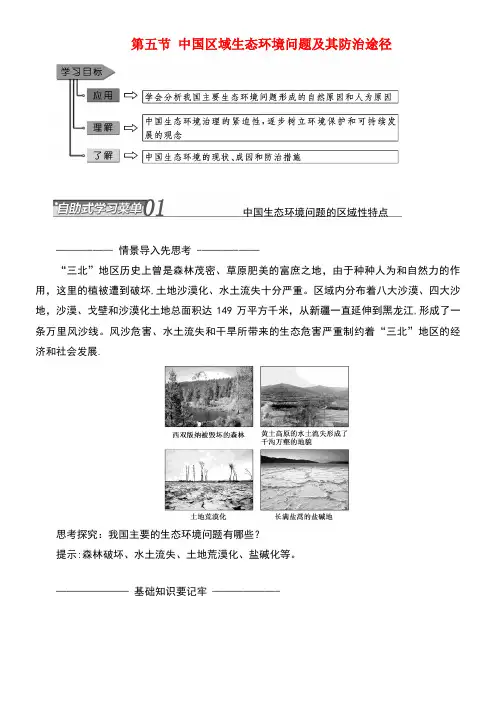

第五节中国区域生态环境问题及其防治途径中国生态环境问题的区域性特点———-—-- 情景导入先思考 -———-——“三北”地区历史上曾是森林茂密、草原肥美的富庶之地,由于种种人为和自然力的作用,这里的植被遭到破坏,土地沙漠化、水土流失十分严重。

区域内分布着八大沙漠、四大沙地,沙漠、戈壁和沙漠化土地总面积达149万平方千米,从新疆一直延伸到黑龙江,形成了一条万里风沙线。

风沙危害、水土流失和干旱所带来的生态危害严重制约着“三北”地区的经济和社会发展.思考探究:我国主要的生态环境问题有哪些?提示:森林破坏、水土流失、土地荒漠化、盐碱化等。

———————基础知识要记牢——————-一、类型多样错误!二、产生原因1.中国地域广大,各地气候和地势的差别明显,形成了众多的生态系统。

2.由于自然和人为原因,在不同生态系统背景下产生了不同的生态环境问题。

-——————重点难点掌握好—-——-——一、中国生态环境问题的现状及其形成原因二、中国生态环境问题的区域性特点南方亚热带丘陵地区亚热带丘陵,降水丰富亚热带的横断山区、云贵高原土壤侵蚀,森林破坏严重,物种灭绝和多样性锐减亚热带丘陵山地地区,地质条件复杂人民生活贫穷,过垦、过伐严重青藏高原土壤侵蚀,草地退化高寒地区,生态十分脆弱受气候变化和人为活动的影响-——-———应用体验不可少———--——(天津高考)下图是我国“十二五"中规划的生态功能区(以保护林草、湿地和生物多样性等为主的区域)分布图。

结合图文材料,回答1~2题。

1.对下列各组生态功能区自然环境共同特点的描述,符合实际的是( )A.ab-草原广布、温差大B.bf-地表崎岖、降水少C.ce—光照充足、风沙小D.dg—气候湿润、林地多2.下列生态功能区中,规划目的以保护湿地、涵养水源为主的是( )A.c B.dC.e D.f解析:1.D 2.C 第1题,由图可知,a、b生态功能区位于我国西北内陆地区,这些地区气候的大陆性强,温差大,降水少,草原较少;b生态功能区位于河西走廊,地表并不崎岖;f 生态功能区位于东部季风区,受夏季风的影响,降水并不少;c、e生态功能区的晴天多,光照充足,但c地区多风沙;d生态功能区位于东北北部山区,g生态功能区位于东南丘陵地区,两地区气候都较湿润,且都是我国森林的主要分布区。

第二节自然保护区与生态安全课程标准核心素养目标结合实例,说明设立自然保护区对生态安全的意义1.运用实例,了解自然保护区设立的依据和类型。

(区域认知)2。

运用实例,认识自然保护区设立的意义,提高保护生物多样性的意识。

(综合思维、可持续发展观)3.结合实例资料,说出自然保护区对生态安全的意义。

(地理实践力)自然保护区的概念:是对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水域或海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域.广义的自然保护区是指受国家法律特殊保护的各种自然区域的总称,不仅包括自然保护区,还包括国家公园、风景名胜区、自然遗迹地等各种保护地。

一、自然保护区设立的依据和意义(一)自然保护区的设立1.我国自然保护区设立的条件(1)典型的自然地理区域、有代表性的自然生态系统区域以及已经遭受破坏但经保护能够恢复的同类自然生态系统区域。

(2)珍稀、濒危野生动植物物种的天然集中分布区域。

(3)具有特殊保护价值的海域、海岸、岛屿、湿地、内陆水域、森林、草原和荒漠。

(4)具有重大科学文化价值的地质构造、著名溶洞、化石分布区、冰川、火山、温泉等自然遗迹.(5)经国务院或者省、自治区、直辖市人民政府批准,需要予以特殊保护的其他自然区域。

2.我国自然保护区设立情况我国自1956 年建立第一个具有现代意义的自然保护区——广东肇庆鼎湖山自然保护区以来,已经建成以自然保护区为骨干,包括风景名胜区、森林公园等不同类型保护地在内的自然保护区网络体系。

我国有超过90%的陆地自然生态系统类型和国家重点保护野生动植物种类,以及大多数重要自然遗迹都在自然保护区内得到保护,部分珍稀濒危物种种群逐步得到恢复。

(二)自然保护区的类型和级别1.类型(1)根据自然保护区内主要保护对象的不同,我国自然保护区一般分为三大类别九个类型。

其中,自然生态系统类保护区主要保护具有一定代表性、典型性和完整性的生物群落和非生物环境共同组成的生态系统.野生生物类保护区以野生生物物种,尤其是珍稀濒危物种种群及其自然生境为保护对象.自然遗迹类保护区主要保护具有特殊意义的地质遗迹和古生物遗迹。

【高中地理】高中地理知识点:现代旅游对区域发展的意义现代旅游对区域发展的意义:1.刺激经济发展:旅游业被称为“朝阳产业”。

从世界范围来看,旅游业已经成为世界重要的产业之一,并成为许多国家和地区重要的经济支柱之一。

① 国际旅游收入占GDP的比例最高的是泰国,高达6.2%;②国际旅游收入与出口总额之比,最高的国家是埃及,达80%;③ 国际旅游已成为一些国家重要的经济支柱。

(1)发展国际旅游,能够增加国家外汇收入。

① 国际旅游是指跨国家或地区的旅游活动。

发展国际旅游可以利用旅游资源和旅游设施,通过旅游服务获取外汇。

②世界上许多国家,如西班牙、瑞士、奥地利、泰国等,都将旅游创汇作为外汇收入的主要来源。

③ 中国旅游外汇收入逐年增加。

(2)发展国内旅游业是回笼货币、稳定市场的一个重要途径概述:国内旅游作为一种消费活动,可以将居民手中的部分消费资金(货币)返还给国家,这不仅可以减轻商品市场的压力,还可以刺激游客的新需求,促进生产发展。

(3)带动相关产业的发展。

A旅游业的发展是以物质手段的生产和发展为基础的。

b同时,旅游业的发展又为相关行业提供了广阔的市场需求,能直接或间接带动交通运输、商业服务、建筑、邮电、金融、房地产、外贸、轻纺、旅游纪念品等产业的发展。

因此,旅游业是“一业依百业…一业带百业”的行业。

(4)促进区域经济发展。

特别是一些经济落后、发展工业难度大但旅游资源丰富、具备发展旅游业条件的地区,就可以大力发展旅游业,发挥旅游业的关联带动作用,来促进区域经济的发展。

2.促进社会和文化繁荣:(1)促进国民素质和生活质量的提高通过旅游,你可以增加你的知识,培养你的感情。

通过旅游,游客可以提高他们的身体和文化素质,进一步对他们的工作和生活产生积极影响。

(2)提供大量就业机会旅游业是一个劳动密集型产业,或者说是一个综合性和关联性很强的产业。

旅游业的发展可以提供许多直接和间接的就业机会。

目前,我国就业压力巨大,发展旅游业是缓解就业压力的有效途径之一。

高中地理教案《湿地资源的开发与保护》第一章:湿地的定义与重要性1.1 湿地的概念1.2 湿地的类型与特征1.3 湿地的生态功能与重要性1.4 湿地的保护与可持续发展第二章:湿地资源的利用与开发2.1 湿地资源的种类与分布2.2 湿地资源的利用方式与技术2.3 湿地资源的合理开发与可持续发展2.4 湿地资源开发中的环境问题与解决方案第三章:湿地保护的意义与目标3.1 湿地保护的重要性与意义3.2 国际湿地保护的现状与趋势3.3 湿地保护的目标与原则3.4 湿地保护的政策与法律体系第四章:湿地保护的方法与措施4.1 湿地保护的主要方法与技术4.2 湿地恢复与修复的措施与案例4.3 湿地保护的公众参与与教育宣传4.4 湿地保护的国际合作与经验借鉴第五章:我国湿地资源的现状与保护5.1 我国湿地资源的分布与特点5.2 我国湿地资源的利用与开发状况5.3 我国湿地保护的现状与问题5.4 我国湿地保护的政策措施与实践案例第六章:湿地生态系统的监测与评估6.1 湿地生态系统监测的重要性6.2 湿地生态系统监测的方法与技术6.3 湿地生态系统评估的指标与体系6.4 湿地生态系统监测与评估的实践案例第七章:湿地景观规划与设计7.1 湿地景观规划的原则与目标7.2 湿地景观规划的方法与步骤7.3 湿地景观设计的技术与案例7.4 湿地景观规划与设计的实践案例第八章:湿地保护项目的实施与管理8.1 湿地保护项目的设计与申报8.2 湿地保护项目的实施与管理流程8.3 湿地保护项目的中期检查与调整8.4 湿地保护项目的成效评估与经验借鉴第九章:湿地保护与人类福祉9.1 湿地保护与水资源管理9.2 湿地保护与生物多样性保护9.3 湿地保护与气候变化应对9.4 湿地保护与社区经济发展第十章:湿地保护的公众参与与教育10.1 湿地保护公众参与的重要性10.2 湿地保护教育的目标与方法10.3 湿地保护公众参与的活动设计与实施10.4 湿地保护教育的实践案例与启示重点和难点解析重点环节1:湿地的定义与重要性湿地生态系统的概念和类型湿地生态功能与重要性的具体表现重点环节2:湿地资源的利用与开发湿地资源的种类与分布的特点湿地资源合理开发与可持续发展的策略重点环节3:湿地保护的意义与目标湿地保护的重要性与意义的阐述湿地保护的目标与原则的解读重点环节4:湿地保护的方法与措施湿地保护的主要方法与技术的操作要点湿地恢复与修复的措施与案例的分析重点环节5:我国湿地资源的现状与保护我国湿地资源的分布与特点的描述我国湿地保护的政策措施与实践案例的评价重点环节6:湿地生态系统的监测与评估湿地生态系统监测的方法与技术的应用湿地生态系统评估的指标与体系的构建重点环节7:湿地景观规划与设计湿地景观规划的原则与目标的制定湿地景观设计的技术与案例的解析重点环节8:湿地保护项目的实施与管理湿地保护项目的设计与申报的流程湿地保护项目的实施与管理流程的掌控重点环节9:湿地保护与人类福祉湿地保护与水资源管理的关系湿地保护与生物多样性保护的策略重点环节10:湿地保护的公众参与与教育湿地保护公众参与的重要性与方法湿地保护教育的目标与方法的实施全文总结和概括:本教案全面系统地介绍了湿地资源的开发与保护,从湿地的定义与重要性,湿地资源的利用与开发,湿地保护的意义与目标,湿地保护的方法与措施,我国湿地资源的现状与保护等方面进行了深入的解析。

高中地理教学中对学生环境保护意识的培养探究【摘要】本文探讨了高中地理教学中对学生环境保护意识的培养。

在背景介绍了环境污染日益严重的现状,研究意义在于培养学生的环境保护意识对未来的可持续发展至关重要,研究目的是探究如何在高中地理教学中有效培养学生的环境保护意识。

正文部分分别探讨了高中地理教学中环境保护意识的重要性、教学手段和方法、案例分析、环境保护实践活动设计以及课程评价及改进。

结论部分总结了培养学生环境保护意识的有效策略,对高中地理教学的启示以及未来研究展望。

通过本文的研究,可以为高中地理教学中环境保护意识的培养提供一定的参考和借鉴。

【关键词】高中地理教学、环境保护意识、培养、教学手段、方法、案例分析、实践活动、课程评价、改进、有效策略、启示、未来研究、环保意识1. 引言1.1 背景介绍当前高中地理教学中存在一些问题,比如教学内容与实际环境问题的联系不够紧密,教学手段过于传统单一等。

研究如何在高中地理教学中有效地培养学生的环境保护意识,提升他们的环保行动能力显得尤为迫切和重要。

本研究将围绕高中地理教学中对学生环境保护意识的培养展开探究,旨在探讨有效的教学手段和方法,通过案例分析、实践活动设计等方式深入研究,为今后地理教育提供有益的启示和参考。

希望通过本研究,能够为高中地理教学注入新的活力和思路,促进学生环保意识的不断提升和培养。

1.2 研究意义环境保护是当今社会面临的重要议题之一,而高中地理教学作为培养学生环境保护意识的重要途径之一,其意义不可忽视。

通过地理教学,学生将更加深入地了解地球环境的现状和问题,从而增强他们对环境保护的认识和意识。

地理教学能够提供丰富的案例分析和实践活动,帮助学生从实际中感受到环境问题的严重性,激发其保护环境的积极性。

在教学中采用多样化的教学手段和方法,有助于激发学生的学习兴趣,培养他们对环境保护的热情和责任感。

通过对高中地理教学中环境保护意识的培养探究,不仅能够提高学生的环保意识,还有助于培养他们的终身学习和社会责任感,促进社会可持续发展。

高中地理教案:资源开发与环境保护一、资源开发与环境保护的背景与意义资源开发与环境保护是地理学科中一个重要的主题,其关注点在于如何合理地利用和开发资源,同时又能保护和维护环境的可持续性。

近年来,随着人口的增加、经济的发展以及工业化进程的推进,资源紧缺和环境问题日益突出。

因此,在高中地理课程中深入学习与探讨资源开发与环境保护问题是非常必要且具有重大意义的。

二、资源开发对经济社会发展的影响1. 资源开发促进经济增长:适度和合理地利用各种自然资源可以带动国家或地区的经济增长。

例如,水力发电、石油开采等能源产业对于推动国民经济快速增长起到了极其重要的作用。

2. 资源开发带动就业机会:大规模资源开发项目通常需要大量人力投入,因此可以创造大量就业机会,并提高居民收入水平。

3. 资源产业对政府财政收入贡献巨大:通过对采掘、制造等环节的资源税和税收,可以为政府提供可观的财政收入,用于公共基础设施建设、教育和医疗等社会事业。

三、资源开发对环境带来的挑战1. 资源开发导致生态环境破坏:不合理的资源开发方式往往伴随着大规模的采掘、焚烧和排放等活动,给自然环境带来严重干扰和污染。

例如,森林砍伐会造成水土流失,水力发电导致河流断流等。

2. 资源开发引发生态平衡失调: 大量资源开发活动可能改变地球物理圈、生物圈和人类居住区之间的自然平衡关系,进而导致洪涝灾害、干旱或土地退化等问题。

3. 资源开发增加能源消耗: 高强度的资源开发往往需要大量能源供应,在供应能源的同时也增加了能源消耗。

这对于已经面临严重能源压力的国家来说将进一步加剧其能源困境。

四、如何实现资源开发与环境保护的平衡1. 制定科学可行的政策和法规: 政府应加强对资源开发的引导,制定科学合理、可行性强的开发政策和法规,同时明确责任主体和监管机构,保证资源开发过程中环境问题得到有效解决。

2. 推广绿色技术与可再生能源: 科技创新为资源开发与环境保护提供了新途径。

在资源采集、加工和利用等环节推广绿色技术,同时积极尝试使用可再生能源,有助于减少对传统能源的依赖。

选修⑥环境保护第一章:环境与环境问题1.1环境的概念及分类(1)概念:指相对并相关于某项中心事物的周围事物(2)环境的分类(依据人类对其影响程度):自然环境与人工环境(3)人类与环境的关系:互相影响、互相制约。

1.2环境问题(1)表现:资源短缺,环境污染,生态破坏,全球环境变化★(2)原因:【自然原因】自然原因引起的环境问题,主要指火山爆发,地震,山崩,泥石流,台风,海啸,寒潮,水旱等自然界固有自然灾害【人为原因】1.资源的有限性与人类需求的无限性的矛盾(根本性的原因)2.短期经济利益与长远环境效益的矛盾3.局部利益与整体利益的矛盾4.个人行为和大众利益的矛盾(3)解决关键:是在尽可能短的时期内,控制世界人口的增长,使世界人口稳定在适度的规模(4)当代环境问题的特点:1、危害的不可预见性2、过程的不可逆性3、规模的全球性1.3环境观(1)概念:人类的环境观(也称为自然观,或人地关系论)是指人类在长期与环境的共存与斗争中逐渐认识环境而形成的,人类对与其赖以生存的环境相互关系的基本认识。

(2)两种不同的环境观:【传统的环境观】人地关系:人地对立基本观点:征服自然后果:资源枯竭和环境破坏【新的环境观】①天人合一,人地归一②保持平衡与协调③良性方向发展1.4可持续发展★(1)概念可持续发展就是既满足当代人的需求,又不对后代人满足其自身需求能力构成危害的发展。

它是一个涉及经济、社会、文化技术和自然环境的综合概念。

(2)基本思想①鼓励经济增长②要保证资源的可持续利用和良好的生态环境③谋求社会的全面进步。

(3)中国的可持续发展——《中国21世纪议程》第二章:环境污染与防治2.1环境污染概述(1)地理环境的自净能力的概念:指环境对外来物质具有一定的消纳、同化能力。

(2)环境污染的原因:在一定的时间、空间范围内,环境的自净能力是有限的,污染物排放超过其环境其自净能力,就会产生环境污染(3)自净机理:物理净化,化学净化,生物净化高中地理选修6 第1页(4)不同水体的自净规律:河流>湖泊>地下水(原因从流动速度,更新周期,溶解氧考虑)2.2重金属污染:污染物:各种重金属污染过程及危害:通过水体或食物链造成人或动物中毒2.3水体富营养化:水体富营养化发生在淡水水体,称为“水华”;发生在海洋,称为“赤潮”(1)形成条件:较为封闭的海湾、湖泊等水体中,由于水体的流动性差,自净能力弱(2)污染物:氮磷等植物营养元素(3)污染源:工业废水、生活污水、农业废水(4)危害——①水生植物和鱼类死亡②水质变坏③湖泊变沼泽(5)措施:对污染物进行控制,对已污染的水域进行治理2.4海洋石油污染(1)污染源:近海石油的开采、加工和运输,海上油轮泄漏(2)污染物:石油★(3)危害:【直接危害】油污染能直接导致海鸟、海兽的毛、皮丧失防水和保温性能,或因堵塞呼吸和感觉器官而大量死亡。

高中地理自然资源的利用与保护1.引言地理自然资源是指我们从自然界获取,并为人类社会所用的各种自然物质和能源。

地理自然资源的利用和保护是人类社会可持续发展的重要环节。

本文将探讨高中地理自然资源的利用与保护,以及可行的措施。

2.水资源的利用与保护水是人类生活必需的资源,但由于人口增长和工业化进程,水资源面临着严重的危机。

为了有效利用和保护水资源,首先需要改进农田灌溉技术,以减少水的浪费。

其次,应推广用水节约的意识,普及家庭和学校的用水管理知识。

此外,还需要加强水资源的监测和管理,制定合理的水资源保护政策,并制定相应的法律法规。

3.能源资源的利用与保护能源资源是推动经济发展的重要动力,但传统能源资源的消耗使得能源危机日益凸显。

因此,为了实现可持续发展,应推广使用清洁能源,如太阳能和风能。

此外,应加大对能源的科技创新研究,开发和利用新能源。

对于传统能源资源的利用,需要合理规划和管理,加强能源效率和节能意识。

4.土地资源的利用与保护土地资源是农业生产和城市建设的基础,但由于不合理的利用和过度的开发,使得土地退化和生态破坏日益严重。

为了保护土地资源,应加强土地利用规划和管理,合理划定农田和建设用地。

同时,推广有机农业和生态农业,减少农药和化肥的使用,保护农田生态环境。

在城市建设中,应注重绿地的保护和建设,加强城市绿化和园林建设。

5.矿产资源的利用与保护矿产资源对于工业发展具有重要意义,但过度开采和未经合理处理的矿产资源会对环境造成严重影响。

为了更好地利用和保护矿产资源,应采取科学的勘探、开采和处理方法,最大限度地减少对环境的破坏。

政府应加强对矿山的监管,制定相关政策和法规,确保矿山经营者合法经营并履行环境保护义务。

6.可行的措施为实现地理自然资源的可持续利用和保护,需要政府、企业和公众共同参与。

政府应加强监管和管理,制定合理的资源利用政策和法律法规。

企业应加强环境保护意识,推行可持续发展战略,减少资源消耗和环境污染。

第2节自然保护区与生态安全(建议用时:45分钟)1.依据国家《自然保护区条例》,我国自然保护区分为() A.世界级自然保护区和国家级自然保护区B.国家级、省级、市级和县级四级自然保护区C.一级自然保护区和二级自然保护区D.重点自然保护区和一般级自然保护区B[《自然保护区条例》第十一条:自然保护区分为国家级自然保护区和省、市、县地方各级自然保护区。

]2.下列不是按照自然保护区的性质划分的是()A.资源管理保护区B.自然遗迹保护区C.科研保护区D.管理区B[按照保护区的性质来划分,自然保护区可以分为科研保护区、国家公园、管理区和资源管理保护区四类。

]3.如图中的动物是我国的国家一级保护动物,为了保护该动物而建立的自然保护区是()A.神农架自然保护区B.武夷山自然保护区C.青海湖自然保护区D.卧龙自然保护区D[大熊猫属于哺乳动物,特有的生殖特点是胎生哺乳,四川的卧龙、王朗、九寨沟自然保护区主要是保护大熊猫等生物(金丝猴,藏雪鸡,牛羚,白唇鹿,珙桐,水青树,连香树),D 选项正确。

点拨:解答此类题目的关键是理解自然保护区的概念,熟知我国主要的自然保护区及其保护对象.]建立自然保护区是指把包含保护对象在内的一定面积的陆地或水体划分出来,进行保护和管理,又叫就地保护,是保护生物多样性最有效的措施。

据此回答第4题。

4.下列关于建立自然保护区意义的说法不正确的是() A.有利于研究珍贵动植物的生态和生物等特征B.保护珍贵的野生动植物资源C.保护代表不同地带的生态系统D.是进行自然保护的唯一有效途径D[自然保护的途径有迁地保护、就地保护、法制管理等许多途径。

]5.我国修建的青藏铁路,在穿过可可西里、楚马尔河、加索等自然保护区的线路上采取了绕避、设置通道等措施,这样做()①能减少青藏铁路的建设投资②体现了人类在自然界面前是无能为力的③有利于保护当地的动物④有利于保护生态环境A.①②B.①③C.②④D.③④D[绕避、设置通道等措施有利于保护当地的动物和生态环境。

高中地理论文高中地理论文无论是在学习还是在工作中,大家都有写论文的经历,对论文很是熟悉吧,通过论文写作可以培养我们的科学研究能力。

相信很多朋友都对写论文感到非常苦恼吧,以下是小编为大家收集的高中地理论文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

高中地理论文篇1在以往的高中地理教学中,老师注重的是基础知识的讲解,忽视了教材中所隐含的心理健康知识,这样就使得高中生只是单纯地学习地理知识,无法通过此学科知识的学习提高自己的心理素质,强化自己的心理承受能力。

面对这样的情况,地理老师应该对教学进行重新认识,深入挖掘教材中潜藏的心理健康知识,将心理健康教育和地理教学相结合,以此来实现精英人才的培养目标。

一、树立心理健康教育理念高中地理老师想要在地理教学中更好地渗透心理健康教育,那么首先老师就要树立心理健康教育理念。

老师是教学活动的执行者,老师的思想观念对其教学行为有着至关重要的影响,当老师具备了心理健康教育观念之后,老师在地理教学过程中就会注重渗透心理健康教育知识,反之,老师则会忽略心理健康教育的渗透。

因此,老师要从自身入手,树立心理健康理念。

其次,老师要对学生的心理健康教育理念进行培养。

学生是学习的主体,当学生具有了心理健康教育理念之后,就能够积极地配合老师,在学习地理知识的时候对其中的心理健康知识进行挖掘,这样学生不仅可以提高自己的地理学习成绩,同时还能够提高自己的心理承受力,这对学生以后的成长有着积极的意义。

比如说,当老师在课堂上为学生讲解《地球上的水》这一课内容的时候,老师就应该从两个方面进行知识讲解,一方面是讲解地理知识,对地球上的水资源组成进行讲解,让学生知道地表水、地下水的区别,之后老师可以通过“水善利万物而不争”这一思想的引入来渗透心理健康教育,老师应该让学生知道水的重要性,然后渗透节约用水的观念,以此来促使学生能够在学习地理知识的过程中养成良好的生活习惯。

二、以教材为基础挖掘心理教育知识老师想要在地理教学中渗透心理健康教育,那么就应该在教学过程中对地理教材进行深入挖掘,以教材为基础开展心理健康教育。