高考地理 《环境保护》知识点总结

- 格式:doc

- 大小:52.00 KB

- 文档页数:13

决胜高考之选修六《环境保护》知识点总结信蔡哥考本科重金属污染: 污染过程及危害:通过水体或食物链造成人或动物中毒水体富营养化: 1、污染物:氮磷等植物营养元素2、污染源:工业废水、生活污水、农业废水3、危害——①水生植物和鱼类死亡②水质变坏③湖泊变沼泽海洋石油污染怎样清除石油①分散:喷洒强效洗涤剂,不宜在近岸或渔场使用②沉降:撒粉状石灰,危害海底生物③吸收:利用麦秆等吸收石油,在静水环境④围栏:小面积油污,静水环境⑤放任:任其自然分解⑥燃烧:油层达2mm ,造成大气污染水污染的危害:①危害人体健康②降低农作物的产量和质量③影响渔业生产的产量和质量④制约工业的发展⑤加速生态环境的退化和破坏⑥造成经济损失水污染的防治措施工业水污染防治对策优化产业结构与工业结构,积极推行清洁生产,提高工业用水重复利用率,实行污染物排放总量控制制度,完善法律法规,加大执法力度,健全环境监测网络城市水污染防治对策1. 将水污染防治纳入城市的总体规划2.加强城市地表和地下水源的保护3.大力开发低耗高效废水处理与回用技术(3)农村水污染防治对策1.发展节水型农业2.合理利用化肥和农药 3.加强对畜禽排泄物,乡镇企业废水及村镇生活污水的有效处理固体废弃物污染防治与综合利用1. 对城市固体废物:逐步改变燃料结构,净菜进城、减少垃圾生产量,加强产品的生态设计,推行垃圾分类收集,搞好产品的回收、利用的再循环2、对工业固体废物:推广清洁生产工艺,发展物质循环利用工艺(2)固体废物的无害化处理处置大气污染扩散和自净的因素:⑴污染物排放量大小:若排放量小,则易扩散⑵气象条件:风速、风向、气温、湿度、云况、辐射等,凡是有利于增大风速、增强湍流的气象条件,都有利于污染物的扩散;出现逆温天气,大气层异常稳定时,不利于大气污染物的扩散⑶地形:盆地、河谷地形,不利于污染物扩散,大气污染物以可吸入颗粒物为主的北方城市的原因(以北京为例)①北方降水少,天气干燥,多大风,有些地区荒漠化严重,导致自然降尘多②燃煤③机动车尾气④建筑工地扬尘大气污染物的可吸入颗粒物污染的治理①使用清洁能源,代替燃煤②制定汽车尾气排放标准,达标排放③扩大绿化面积。

高考地理环境保护专题(思维导图+考点解析+高考典型例题)环境保护专题第一章环境与环境问题一、思维导图二、考点解析考点一】环境的概念和分类环境是指人类赖以生存与发展的社会和物质条件的综合体。

环境可以分为自然环境和人文环境两个方面。

考点二】人类与环境的相互关系人类通过生产活动从环境中获取物质和能量,并将新陈代谢和消费活动的产物以废弃物的形式释放到环境中去。

人类通过生活和生产活动对环境产生影响,包括遵循自然规律,合理利用资源使环境得到保护和改善,以及人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度,或者向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力,使环境质量下降。

环境受到的影响反过来作用于人类本身,这种反作用可能是良性的,可使人类与环境得到协调发展,也可能是恶性的,会影响人类生产、生活和健康,甚至危及人类生存。

考点三】环境问题的表现生态破坏是环境问题的一种表现,主要是植被的破坏。

植被是生态系统的基础与核心,植被破坏不仅损害一个地区的景观,而且引起生物多样性受损害、环境质量下降、水土流失、土壤肥力降低、土地荒漠化等,使这些地区的居民丧失了起码的生存条件。

全球环境变化也是环境问题的表现,如全球气候变暖、臭氧层破坏、酸雨、生物多样性锐减和海洋污染等问题。

考点四】环境问题产生的原因环境问题产生的原因包括资源的有限性与人类需求的无限性的矛盾、短期经济利益与长远环境效益的矛盾、局部利益与整体利益的矛盾以及个人行为和大众利益的矛盾。

三、典型例题2009福建高考】图12为某流域示意图。

该流域是我国实施环境综合整治的重点区域,读图回答下列问题。

分别说出甲、乙地区环境保护的侧重点,并说明理由。

第二章环境污染与防治一、思维导图二、考点解析考点一】水污染的类型、成因、危害及防治水污染主要有富营养化、重金属污染、海洋石油污染等类型。

这些污染的成因包括工业生产中含重金属的污水排放和固体垃圾中含重金属的淋溶污水,近海石油开采、加工和运输过程中泄漏的石油等。

地理关于保护环境的知识点人类为解决现实的或潜在的环境问题,协调人类与环境的关系,保障经济社会的持续发展而采取的各种行动。

接下来店铺为你整理了地理关于保护环境的知识点,一起来看看吧。

地理关于保护环境的知识点一.环境:1、自然环境:大气环境、水环境、土壤环境、生物环境2、社会环境:生产环境、交通环境、城市环境二.环境问题:1、原生环境问题(自然因素引起)2、次生环境问题(人类活动引起)三.环境问题产生的原因(主要是人为原因)1、人口的迅速增长,资源的有限性与人类需求的无限性的矛盾。

2、自然资源的不合理利用,导致环境污染、生态破坏等问题。

3、片面追求经济增长,忽视环境保护。

四.环境问题产生的问题的根源是:人口过多。

本质是:发展问题。

五.环境问题的危害1.威胁生态平衡。

2.危害人类健康。

3.直接制约经济和社会的可持续发展。

六.主要的环境问题:1.环境污染问题:大气污染、水体污染、固体废弃物污染、噪声污染、土壤污染、生物污染等。

2.由环境污染演化而来的问题:酸雨、全球气候变暖、臭氧层破坏、赤潮等3.生态破坏问题:森林破坏、草场退化、湿地干凅、生物多样性减少、水土流失、土地荒漠化等。

4.自然资源衰竭:森林、草原、矿产资源的减少和破坏。

5.突发性的严重污染事件:如公害病、前苏联的切尔诺贝利核电站发生的核泄漏等。

1.土地荒漠化(以我国西北地区为例)(1)荒漠化的危害:进一步恶化我国北方生态环境。

使农牧业生产力水平大幅度下降,引起饥荒。

为沙尘暴提供了充足的沙源。

已经影响了部分地区的环境质量。

(2)荒漠化的防治防治方针:预防为主,防治结合,综合治理。

内容:预防潜在的荒漠化威胁;扭转正在发展中的荒漠化土地的退化;恢复荒漠化土地的生产力。

原则:坚持生态平衡与提高经济效益相结合的原则;治山、治水、治沙、治碱相结合的原则。

核心:人与自然的协调(3)荒漠化的原因和措施西北荒漠化防治中合理利用水资源的具体措施:农牧区:改善耕作和灌溉技术,推广节水农业,避免土壤的盐碱化;牧区草原:减少水井的数量,避免牲畜大量无序生长;干旱内陆地区:合理分配上中下游水资源。

高考地理资源与环境保护考点高考地理中,资源与环境保护是一个重要的考点,它涵盖了丰富的知识内容和实际应用。

首先,我们来谈谈自然资源的分类和特点。

自然资源可以分为可再生资源和不可再生资源。

可再生资源如太阳能、风能、水能等,在合理利用和保护的情况下能够不断再生;不可再生资源像煤炭、石油、天然气等,其形成需要漫长的时间,一旦开采使用,短期内难以恢复。

了解这些资源的特点对于我们合理开发和利用它们至关重要。

在资源的开发利用方面,存在着一些问题和挑战。

过度开采不可再生资源,导致资源枯竭和生态环境破坏。

例如,一些地区的煤炭开采造成了地面塌陷、水资源污染等问题。

而对于可再生资源,如果开发方式不当,也会造成资源浪费和环境压力。

比如,大规模建设水力发电站可能会影响河流生态系统,破坏生物多样性。

环境保护是资源利用的重要保障。

环境污染是当前面临的严峻问题之一。

大气污染,如雾霾,不仅影响人们的健康,还对气候产生不良影响;水污染使得水资源质量下降,威胁水生生物的生存和人类的用水安全;土壤污染则会影响农作物的生长和质量。

生态破坏也是不容忽视的。

森林砍伐导致水土流失、生物多样性减少;草原退化使得土地沙化加剧;湿地破坏影响了蓄水和调节气候的功能。

为了实现资源的可持续利用和环境保护,我们需要采取一系列的措施。

在政策层面,政府应制定严格的资源管理和环境保护法律法规,加强监管和执法力度。

经济手段也能发挥重要作用,比如通过税收政策鼓励企业节约资源、减少污染排放,建立生态补偿机制,促进区域之间的生态平衡。

科技的发展为资源利用和环境保护提供了新的途径。

例如,推广清洁能源技术,如太阳能光伏、风力发电等,减少对传统化石能源的依赖;研发高效的污水处理技术,提高水资源的循环利用率;利用生物技术改良土壤质量,促进农业可持续发展。

从个人角度来看,我们每个人都应该树立环保意识,养成节约资源的好习惯。

比如,在日常生活中节约用水、用电,减少一次性用品的使用,垃圾分类投放等。

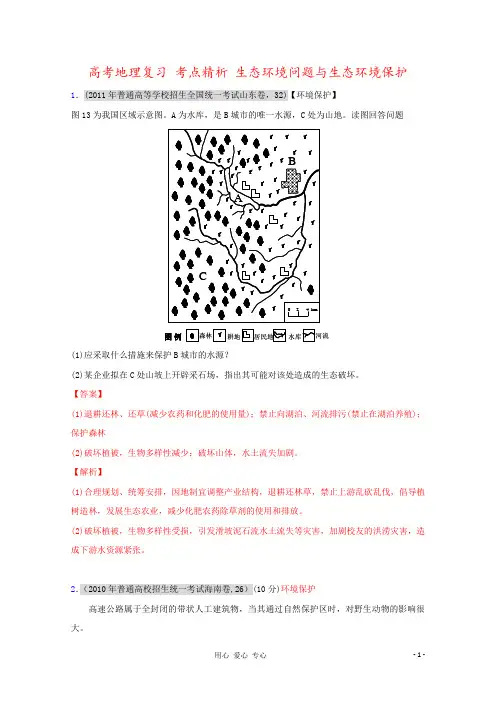

高考地理复习考点精析生态环境问题与生态环境保护1.(2011年普通高等学校招生全国统一考试山东卷,32)【环境保护】图13为我国区域示意图。

A为水库,是B城市的唯一水源,C处为山地。

读图回答问题图例耕地居民地水库河流(1)应采取什么措施来保护B城市的水源?(2)某企业拟在C处山坡上开辟采石场,指出其可能对该处造成的生态破坏。

【答案】(1)退耕还林、还草(减少农药和化肥的使用量);禁止向湖泊、河流排污(禁止在湖泊养殖);保护森林(2)破坏植被,生物多样性减少;破坏山体,水土流失加剧。

【解析】(1)合理规划、统筹安排,因地制宜调整产业结构,退耕还林草,禁止上游乱砍乱伐,倡导植树造林,发展生态农业,减少化肥农药除草剂的使用和排放。

(2)破坏植被,生物多样性受损,引发滑坡泥石流水土流失等灾害,加剧校友的洪涝灾害,造成下游水资源紧张。

2.(2010年普通高校招生统一考试海南卷,26)(10分)环境保护高速公路属于全封闭的带状人工建筑物,当其通过自然保护区时,对野生动物的影响很大。

试述高速公路对自然保护区野生动物的不利影响,并提出减少其不利影响的合理建议。

3.(2009年高考海南卷,26)(10分)(选修6 环境保护)根据图中信息及所学知识,完成下列要求。

(1)说明灌渠附近农业用地面临的主要环境问题及其成因。

(6分)(2)简述聚落面临的环境问题及其成因。

(4分)【答案】(1)灌渠附近农业用地面临的问题:次生盐碱(渍)化。

(2分)原因:常年灌溉导致地下水位上升,以及该区域地表蒸发旺盛。

(4分)(2)聚落面临的环境问题:风沙危害(风力的侵扰)。

(2分)原因:风力搬运堆积。

(2分)【解析】据该地处我国半干旱地区,农业大水漫灌,蒸发加剧容易导致土地次生盐碱化。

气候干旱,沙地广布,植被稀疏容易产生风沙危害。

【考点定位】水资源利用与环境问题。

4. (2009年高考江苏卷) [环境保护]图19是20世纪80年代洞庭湖示意图。

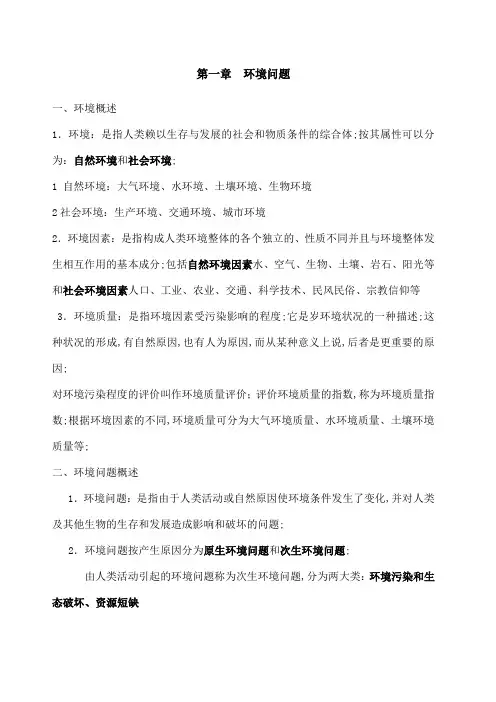

第一章环境问题一、环境概述1.环境:是指人类赖以生存与发展的社会和物质条件的综合体;按其属性可以分为:自然环境和社会环境;1 自然环境:大气环境、水环境、土壤环境、生物环境2社会环境:生产环境、交通环境、城市环境2.环境因素:是指构成人类环境整体的各个独立的、性质不同并且与环境整体发生相互作用的基本成分;包括自然环境因素水、空气、生物、土壤、岩石、阳光等和社会环境因素人口、工业、农业、交通、科学技术、民风民俗、宗教信仰等3.环境质量:是指环境因素受污染影响的程度;它是岁环境状况的一种描述;这种状况的形成,有自然原因,也有人为原因,而从某种意义上说,后者是更重要的原因;对环境污染程度的评价叫作环境质量评价;评价环境质量的指数,称为环境质量指数;根据环境因素的不同,环境质量可分为大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等;二、环境问题概述1.环境问题:是指由于人类活动或自然原因使环境条件发生了变化,并对人类及其他生物的生存和发展造成影响和破坏的问题;2.环境问题按产生原因分为原生环境问题和次生环境问题;由人类活动引起的环境问题称为次生环境问题,分为两大类:环境污染和生态破坏、资源短缺3.大多数环境问题是由人为因素引起的,是由经济、社会发展与环境的关系不相协调而引起的;三、当前人类面临的主要环境问题1.全球性的环境污染主要包括:全球气候变暖、臭氧层破坏、酸雨危害2.大面积的生态破坏:主要包括植被破坏、生物多样性减少、水土流失、土地荒漠化和土壤盐碱化 3.突发性的严重污染例:苏联切尔诺贝利核电站发生的核泄露事故、我国重庆川东油田特大井喷事故等;四、人类与环境的关系1.内圆:占有一定空间的人类社会;内外圆之间的空间:人类社会周围的环境2.箭头代表的含义 ①代表人类通过生产活动,从环境中获取物质和能量;②代表人类将新陈代谢和消费活动的产物,以废弃物的形式排放到环境中; ③代表环境对人类的反馈作用这种反馈作用,一种是良性的,另一种是恶性的,会影响人类生产生活和健康,甚至危及人类的生存④代表人类通过生产活动和生活活动对环境产生影响正面人类遵循自然规律,合理利用资源或者废弃物排放不超过环境的自净能力,负面人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其代替品的再生速度,或者向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力,使环境质量下降 五、人类对自然态度的演变层破坏后果 生态环境带来严重的危害解决办法①减少并逐步禁止氟氯烃等消耗臭氧层物质的排放②积极研制新型制冷系统③积极参与国际合作第二章自然资源与主要资源问题一、自然资源的概念及分类1.概念:是指存在于自然界,在一定的时间条件下,能够产生经济价值以提高人类当前和未来福利的物质与能量;2.分类:按照自然资源能否再生或恢复的特性,将自然资源分为可再生资源和非可再生资源;①可再生资源是指人类合理开发利用后,可以恢复和再生,能够供人们永续利用的资源;如生物资源、水资源、土地资源、太阳能、风能、潮汐能;②非可再生资源是指被人类开发利用后,会逐渐减少以至枯竭而不能再生的自然资源;如矿产资源能源矿产、金属矿产和非金属矿产等; 二、我国主要的资源问题:水资源问题、土地资源问题、矿产资源问题1.水资源问题2.土地资源问题1中国土地资源问题的表现:一是耕地资源短缺,二是土地退化2土地退化的具体表现:水土流失、荒漠化、土壤盐碱化、土壤污染3中国耕地面积急剧减少的原因①非农业建设用地城市建设、能源、交通、水利、工矿建设用地增长迅速②耕地转化为其他用途如作为林地、草地和鱼塘用地等③土地退化,加剧耕地不足4土地资源的合理利用和保护我国必须采取有效措施,实行“十分珍惜和合理利用土地,切实保护耕地”的基本国策①实行耕地总量不减少措施②提高土地利用率③提高耕地质量④科学开发土地和整理土地3.矿产资源问题具体表现是:人均占有量低;许多矿产后备资源不足;老矿山生产能力下降;一部分矿产资源面临着枯竭;三、非可再生资源耗竭对人类活动的影响及人类采取的相应措施1.能源矿产主要包括石油、煤炭、天然气等2.石油危机对人类活动的影响:石油价格上涨,与石油相关的庞大工业群将受到较大冲击,甚至阻碍经济增长3.应对石油危机的措施:①适度开发,扩大加工深度,提高资源利用率②开发新能源③节约用油,建立石油战略储备体系④加强勘探和开采⑤充分利用国内外的石油资源和石油市场⑥优化能源结构4.煤炭资源利用的环境保护措施导致我国大气污染的主要因素是:燃烧化石燃料1煤炭利用中的环境问题:①产生大气污染②释放大量的二氧化碳,导致全球气候变暖③释放二氧化硫和氮氧化合物,导致酸雨的形成2解决措施:①优化用煤结构,减少原煤直接燃烧的数量,增加煤炭用于发电、制气等二次能源生产的数量等②加快洁净煤技术的研究和推广,提高煤炭的利用率5.非可再生资源开发过程中应采取的环境保护措施6.新能源的开发利用四、可再生资源的利用和保护以土地资源为例1.植树造林,防止水土流失和土地荒漠化2.科学开发和整理土地,保证更低的持续供应第三章生态环境问题与生态环境保护在我国,表现比较突出的生态环境问题有:水土流失、土地荒漠化、森林和草地资源减少、生物多样性减少等一、森林资源匮乏1.森林锐减的原因:①乱砍滥伐,毁林开荒开矿;②大规模商业性机械采伐;③过度放牧;④空气污染2.森林的生态效益:涵养水源,保持水土;防风固沙,保护农田;调节气候;净化空气,美化环境;减弱噪音;吸烟滞尘;3.森林锐减的影响:①使木材和林副产品短缺②珍稀动物减少甚至灭绝,造成生态系统恶化③环境质量下降④水土流失⑤河道淤塞⑥旱涝、泥石流等自然灾害加剧二、草场退化1.中国四大牧场:内蒙古、新疆、西藏、青海2.草场退化的面积逐渐扩大的原因:①长期对草场的粗放式经营;②过度放牧②;乱采滥挖;④工业污染;⑤鼠害虫害3.草场退化的影响:①改变草原的植物种类成分;②降低草场的生产力;③破坏草场的动植物资源;④造成荒漠化三、生物多样性减少1.生物多样性减少的原因:主要是人类各种活动造成的①大面积的森林砍伐、火烧和农垦②草地过度放牧和垦殖③工业、城市和交通发展,占用了大量土地④对物种的高强度捕猎和采集,是野生物种难以正常繁衍⑤外来物种侵入,使原生的物种收到严重威胁⑥土壤、水和空气污染,危害了森林,破坏了生物生存的环境2.保护生物多样性的原因:生物多样性为人类的生存与发展提供了丰富的食物、药物、燃料等生活必需品以及大量的工业原料;维护了自然界的生态平衡,并为人类的生存提供了良好的生存环境3.保持生物多样性的措施:扩大自然保护区、建立生态走廊、采育结合、合理放牧、实行禁渔期制度;四、水土流失五、荒漠化六、土壤盐碱化七、结合中国地图了解我国不同区域的主要生态环境问题八、中国的生态环境脆弱区第四章环境污染与防治一、主要的环境污染问题:水污染、大气污染、固体废弃物污染和噪声污染二、水污染1.水污染的污染源:①工业废水②农田退水③生活污水2.类型:三、大气污染一类型:光化学烟雾、雾霾、固体颗粒物和酸雨1.光化学烟雾:1形成过程:光化学烟雾是排入大气的氮氧化合物和碳氢化合等受太阳紫外线作用产生的一种具有刺激性的浅蓝色的烟雾;当遇逆温或不利于扩散的气象条件时,烟雾会积聚不散,造成大气污染,危害人体健康; 2发生季节:常发生于夏季和初秋3美国洛杉矶光化学烟雾的成因①洛杉矶众多的汽车排放大量的有害气体②气候条件:地中海气候,夏季炎热干燥③气象条件:常出现逆温天气④地形条件:三面环山,只有西边临海,地形闭塞2.酸雨我国酸雨南方比北方严重的原因:二大气污染防治措施:①提高能源效率和节能②开发洁净煤技术③开发清洁能源和可再生能源④控制酸雨和二氧化硫污染⑤其它,如调整产业结构,合理生产布局,植树造林,控制地面扬尘;四、固体废弃物及其防治1.污染物:工业固体废弃物、农业固体废弃物、城市生活固体废弃物2.固体废弃物污染的危害:固体垃圾占据大量土地;污染大气、水、土壤,危及人体健康;影响环境卫生,传播疾病3.防治固体废弃物污染的措施:固体废弃物可以回收利用;对固体废弃物的处理应实现“资源化、减量化、无害化”具体措施有:分类收集,密封运输;填埋、焚烧、堆肥;实现循环经济五、噪声污染及其防治1.按照声源的不同,噪声可以分为工业噪声、交通噪声、生活噪声、其他噪声2.噪声的危害:影响人类生产、生活、休息、交谈3.噪声控制途径:①声源控制;如在城区禁止鸣喇叭,是控制交通噪声的重要手段②传播途径控制;如在城市的高架道路两侧安装隔声屏障,在体育馆内装吸声吊顶③接受者的防护;如佩戴护耳器第五章环境管理一、环境管理的基本内容1.环境管理的对象:个人、企业、政府2.环境管理的执行主体:国家和政府3.环境管理的手段1主要手段:法律手段和行政手段2其他手段:经济手段、技术手段和宣传教育手段二、当前全球环境问题的管理与国际行动当今世界人类面临着许多环境问题,环境问题已经不是某一个国家的问题,而是在全球均有分布;一些重大的环境问题,大多不是一个国家或一个地区所造成的,而是多个国家共同影响的结果,其影响也不只是一个国家或一个地区,而可能影响到其他国家甚至全球,成为全球性问题;例如,酸雨随着大气运动,能影响到很远的地区;国际性河流上游被污染,将使全流域受到影响;温室效应引起全球气候变暖;臭氧层的破坏;生物多样性的减少更是威胁着全人类,成为国际社会共同关心的问题;环境问题的普遍性和共同性决定了各国必须进行国际合作;三、公众参与在环境保护中的作用公众参与是实现可持续发展的先决条件之一;因为只有极大地提高全民族的环境意识,使环境保护成为全体社会成员共同的责任和使命,树立人与自然和谐共处的新型文化观念,自觉约束自身行为,协助政府推动环境保护的发展,社会经济和环境的可持续发展才能真正实现;民间环保组织NGO的作用:环境和生态的教育与研究;协助政府执行环境政策;监督企业的行为,与企业合作开发环保产品及服务;四、个人在环境保护中应具有态度、责任和行为准则:1.个人在环保中应具有的态度和责任:①尊重地球上一切物种②尊重自然生态的和谐稳定③着眼当前并思虑未来克服短期行为等2.个人在环保中的行为准则:节约资源、减少污染,绿色消费、环保选购,重复使用、多次利用,分类回收、循环再生,保护自然、万物共存五、中国的环境管理思想1.确定环境保护为我国的基本国策2.提出环境管理的战略方针基本原则“三同步”经济建设、城乡建设和环境建设同步规划、同步实施和同步发展“三统一”经济效益、社会效益和环境效益相统一3.制定环境管理政策:预防为主,防治结合,综合治理;谁污染,谁治理;强化环境管理4.制定环境管理的制度:环境影响评价制度;“三同时”制度;排污收费制度;污染限期治理制度;环境保护目标责任制度;城市环境综合整治定量考核制度。

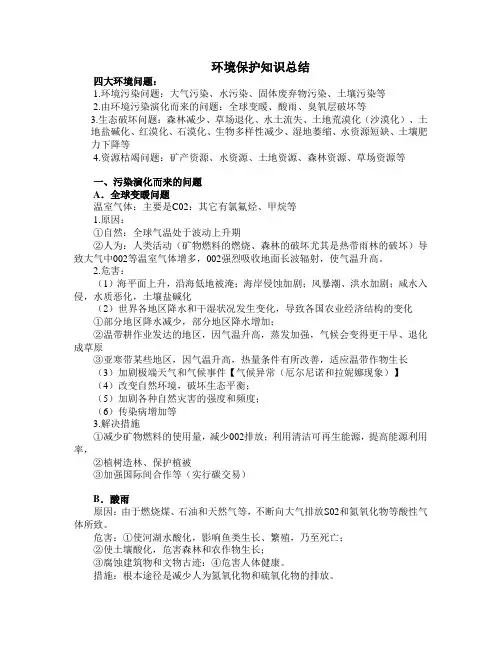

环境保护知识总结四大环境问题:1.环境污染问题:大气污染、水污染、固体废弃物污染、土壤污染等2.由环境污染演化而来的问题:全球变暖、酸雨、臭氧层破坏等3.生态破坏问题:森林减少、草场退化、水土流失、土地荒漠化(沙漠化)、土地盐碱化、红漠化、石漠化、生物多样性减少、湿地萎缩、水资源短缺、土壤肥力下降等4.资源枯竭问题:矿产资源、水资源、土地资源、森林资源、草场资源等一、污染演化而来的问题A.全球变暖问题温室气体:主要是C02:其它有氯氟烃、甲烷等1.原因:①自然:全球气温处于波动上升期②人为:人类活动(矿物燃料的燃烧、森林的破坏尤其是热带雨林的破坏)导致大气中002等温室气体增多,002强烈吸收地面长波辐射,使气温升高。

2.危害:(1)海平面上升,沿海低地被淹;海岸侵蚀加剧;风暴潮、洪水加剧;咸水入侵,水质恶化,土壤盐碱化(2)世界各地区降水和干湿状况发生变化,导致各国农业经济结构的变化①部分地区降水减少,部分地区降水增加;②温带耕作业发达的地区,因气温升高,蒸发加强,气候会变得更干早、退化成草原③亚寒带某些地区,因气温升高,热量条件有所改善,适应温带作物生长(3)加剧极端天气和气候事件【气候异常(厄尔尼诺和拉妮娜现象)】(4)改变自然环境,破坏生态平衡;(5)加剧各种自然灾害的强度和频度;(6)传染病增加等3.解决措施①减少矿物燃料的使用量,减少002排放;利用清洁可再生能源,提高能源利用率,②植树造林、保护植被③加强国际间合作等(实行碳交易)B.酸雨原因:由于燃烧煤、石油和天然气等,不断向大气排放S02和氮氧化物等酸性气体所致。

危害:①使河湖水酸化,影响鱼类生长、繁殖,乃至死亡;②使土壤酸化,危害森林和农作物生长;③腐蚀建筑物和文物古迹:④危害人体健康。

措施:根本途径是减少人为氮氧化物和硫氧化物的排放。

具体措施:①改善能源消费结构,(煤减少、使用清洁能源)、提高资源的利用效率,利用清洁可再生能源②进行技术改造,发展洁净煤技术和洁净燃烧技术、提高汽车尾气净化技术③综合利用、变废为宝,回收S02气体制成硫酸。

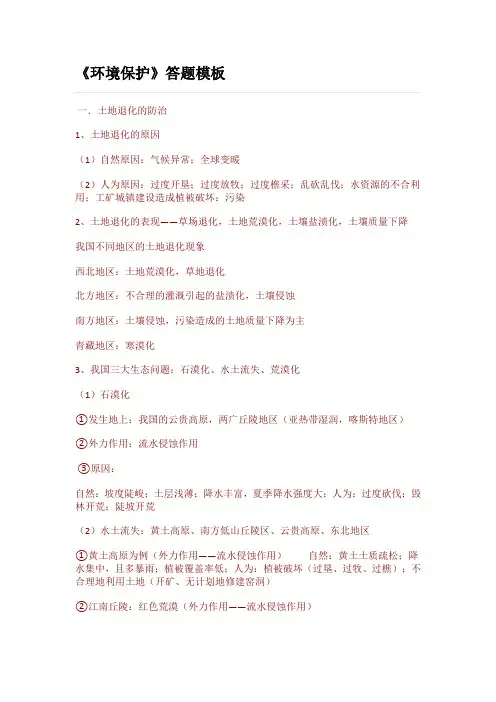

《环境保护》答题模板一.土地退化的防治1、土地退化的原因(1)自然原因:气候异常;全球变暖(2)人为原因:过度开垦;过度放牧;过度樵采;乱砍乱伐;水资源的不合利用;工矿城镇建设造成植被破坏;污染2、土地退化的表现——草场退化,土地荒漠化,土壤盐渍化,土壤质量下降我国不同地区的土地退化现象西北地区:土地荒漠化,草地退化北方地区:不合理的灌溉引起的盐渍化,土壤侵蚀南方地区:土壤侵蚀,污染造成的土地质量下降为主青藏地区:寒漠化3、我国三大生态问题:石漠化、水土流失、荒漠化(1)石漠化①发生地上:我国的云贵高原,两广丘陵地区(亚热带湿润,喀斯特地区)②外力作用:流水侵蚀作用③原因:自然:坡度陡峻;土层浅薄;降水丰富,夏季降水强度大;人为:过度砍伐;毁林开荒;陡坡开荒(2)水土流失:黄土高原、南方低山丘陵区、云贵高原、东北地区①黄土高原为例(外力作用——流水侵蚀作用)自然:黄土土质疏松;降水集中,且多暴雨;植被覆盖率低;人为:植被破坏(过垦、过牧、过樵);不合理地利用土地(开矿、无计划地修建窑洞)②江南丘陵:红色荒漠(外力作用——流水侵蚀作用)自然:降水多,集中于夏季,多暴雨;地表起伏大,坡地水土不稳定;河流水系发育,侵蚀能力强人为:①毁林开荒;②滥砍滥伐,过度樵采;③人地矛盾突出(3)荒漠化:西北地区为例(外力作用——风力作用)自然:气候干旱,降水少;地表覆盖深厚的沙质沉积物;大风日数多且集中;生态环境脆弱人为:过度樵采;过度放牧;过度农垦;水资源的利用不当;工矿交通建设中不注意环保;人地矛盾突出治理措施:①合理控制人口数量②制定草场保护的法律、法规,加强管理③控制载畜量④营造“三北防护林”建设;退耕还林、还牧⑤开发新能源,解决农牧区的能源问题⑥建设人工草场、推广轮牧⑦合理利用水资源⑧设置沙障二、森林的保护1、森林的价值(1)森林的生态价值:①调节气候;②涵养水源,保持水土,防风固沙;③吸收噪声,吸烟除尘,释放氧气,净化空气;④繁衍物种,维护生物多样性;⑤保护农田;⑥美化环境(2)森林的经济价值:①制作家具;②造纸工业的重要原料;③森林中还有多种药材;④重要的建筑材料等2、不同地区的森林所起的作用不同(1)三北防护林——防风固沙,涵养水源,保持水土(2)沿海防护林——防御台风、海啸、海浪侵袭,改善沿海生态环境(3)长江中上游防护林、山区森林——涵养水源,保持水土(4)平原农田防护林——防风沙、防盐碱(5)城市绿地——吸烟除尘,过滤空气,吸收噪声,美化环境,调节气候(6)红树林——保护海岸,维护生物多样性3、森林破坏的后果:生态失调,环境恶化,洪水频发,水土流失加剧,土地沙化,全球气温升高,物种灭绝4、森林破坏的原因:①过度的焚耕开垦;②大规模的农场和牧场开发;③商业性采伐;④采矿、水利、公路建设,城镇建设;⑤农业时代的毁林开荒,滥砍滥伐;⑥战争,森林火灾5、我国森林保护措施(1)加强法治,严禁滥砍滥伐(2)封山育林,退耕还林,建自然保护区(3)计划采伐,采育结合(4)植树造林,积极营造人工林(5)鼓励保护性开发,改变山区经济结构(6)提高人们的环境意识三、草地的保护1、草地的价值(1)经济价值:发展畜牧业的基地(2)生态价值:防风固沙,涵养水源,保持水土,净化空气,维护生物多样性,调节气候2、我国草地退化的原因(1)自然原因:①气候干旱,生态环境脆弱;②全球变暖,蒸发加剧,降水减少;③鼠害,虫害严重(2)人为原因:①过度放牧;②过度开垦;③乱采滥挖;④滥捕滥猎野生动物;⑤人工管理少;⑥水资源不合理利用3、治理措施(1)实行禁牧、轮牧制度(2)变逐水草而居的游牧方式为牲畜舍饲、半舍饲方式(3)加强牧场的基本建设(4)建立饲草料基地(5)优化畜群结构,合理放牧(6)退耕还草,严禁滥牧,滥垦,滥挖四、湿地的保护1、湿地的价值(1)生态价值------调节气候,调蓄水量,净化水体,释放氧气,美化环境,维护生物多样性(2)经济价值------提供丰富动植物产品,提供水资源,提供矿物资源、能源、水运(3)社会价值------观光与旅游,教育与科研2、湿地减少的原因(1)自然原因:①沉积物充满湖泊、沼泽;②全球变暖,气候暖干化(2)人为原因:①土壤侵蚀,导致泥沙大量沉积②围湖围海造田,导致湖泊和海滨滩涂面积缩小③环境污染,导致水体富营养化④引水灌溉、河流的改向,导致水量减少⑤人类不合理的活动造成湿地植被破坏,湖泊、海岸生态系统退化3、我国湖泊面积减少的主要原因:过度引水灌溉和盲目围湖造田产生的影响:将使湖泊水体调节气候、调蓄水量、美化环境、动植物的栖息地等功能丧失。

三年高考地理(全国甲卷21-23)真题知识点——环境保护一.解答题(共3小题)1.(2021•甲卷)2008年,新疆吉木乃县对拉斯特河谷近900公顷草原进行封育保护,如今这里林草茂盛,2020年春季,当地政府为防止封育区林草自燃,选择在青草萌发之前的1个月,投放1600头牛去吃掉积累的枯草和落叶,进行生物防火(如图)。

说明采用放牛方式进行生物防火对拉斯特河谷封育区生态环境的有利影响。

2.(2022•甲卷)多氯联苯曾被广泛使用,进入环境后难以降解,被公认为环境污染的元凶之一。

美国于1929年最先使用,1978年禁用。

时至今日,美国某湖虽然鱼类丰富,但由于存在多氯联苯污染,湖边仍立着“不建议食用鱼类”的警示牌。

分析该湖鱼类体内多氯联苯的来源,列出应采集的样品种类及采样点的位置,并说明理由。

3.(2023•甲卷)我们坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,全方位、全地域、全过程加强生态环境保护,生态文明制度体系更加健全,污染防治攻坚向纵深推进,绿色、循环、低碳发展迈出坚实步伐,生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化,我们的祖国天更蓝、山更绿,水更清。

——摘自党的二十大报告说明“山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”蕴含的自然环境整体性原理。

(要求:材料与原理结合,逻辑清晰,表达准确。

)三年高考地理(全国甲卷21-23)真题知识点——环境保护一.解答题(共3小题)1.(2021•甲卷)2008年,新疆吉木乃县对拉斯特河谷近900公顷草原进行封育保护,如今这里林草茂盛,2020年春季,当地政府为防止封育区林草自燃,选择在青草萌发之前的1个月,投放1600头牛去吃掉积累的枯草和落叶,进行生物防火(如图)。

说明采用放牛方式进行生物防火对拉斯特河谷封育区生态环境的有利影响。

【考点】典型动植物及其影响因素.【专题】评价区位、影响、条件类简答题;生态平衡原理;区域可持续发展.【分析】生物在自然地理环境形成与发展中的作用:(1)对大气圈的影响,改变大气成分,改造大气圈;(2)对水圈的影响,改变了陆地水的化学成分,改善了陆地的水分状况;(3)对岩石圈的影响,改造岩石圈,促进土壤的形成;(4)对地球面貌和地理环境的改变,改变地球面貌,形成自然地理环境。

高考地理复习专题知识归纳总结—污染物跨境转移和环境保护一、课标呈现1.结合实例,说明污染物跨境转移对环境安全的影响。

2.举例说明环境保护政策、措施与国家安全的关系二、基础知识知识点1:污染物的跨境转移1.含义:当污染物从一国的管辖地区转移至另一国或者不属于任何国家管辖的地区,就会造成污染物的跨境转移。

2.主要形式方式传输途径污染物跨国传大气环流、河流径流等自然过程输废弃物跨国转正常贸易或非法入境移(1)污染物跨境转移的危害:不仅没有从根本上消除污染,反而使污染向异地蔓延和扩散,并形成新的污染危害。

(2)污染物跨境转移的原因因素具体内容自然因素随空气和水自然流动,没有明确的目的地人为原因发达国家为降低企业生产成本,减少污染物处理费用发展中国家 经济发展水平较低,技术落后,资金缺乏,公众环保意识普遍薄弱环保法规不健全,一些不法经营者违法走私(1)国际合作应对污染物的跨境转移①禁止发达国家向发展中国家出口和转移危险废物。

①越境转移危险废物时,出口国必须持有进口国政府的书面批准书。

①发达国家通过技术转让、信息交流和人员培训等多种途径加强与发展中国家的合作。

(2)我国治理污染物跨国转移的措施 项目 内容国际贸易充分利用国际公约,与污染物出口国或地区进行交涉,更好地维护国家的环境权益制度建设逐步健全法规体系,加强对污染物跨境转移的控制,切实维护国家生态安全和人民的身体健康资源利用全面提升国内固体废弃物无害化、资源化水平,逐步补齐国内资源缺口公众参与 积极引导公众参与,努力营造全社会共同支持的良好氛围1.我国的环境保护政策体系(1)环境保护的三大基本政策⎩⎨⎧预防为主,防治结合谁污染,谁治理强化环境管理(2)环境管理的主要手段:行政手段、法律手段、经济手段、教育手段、技术手段。

(3)环境管理的“八项制度”:环境影响评价制度、“三同时”制度、排污收费制度、环境保护目标责任制度、城市环境综合整治定量考核制度、排污申报登记和排污许可证制度、限期治理制度、污染集中控制制度。

地理选修6《环境保护》知识点梳理第一章:环境与环境问题1.1环境的概念及分类(1)概念:指相对并相关于某项中心事物的周围事物(2)环境的分类(依据人类对其影响程度):自然环境与人工环境(3)人类与环境的关系:互相影响、互相制约。

1.2环境问题(1)表现:资源短缺,环境污染,生态破坏,全球环境变化★(2)原因:①自然原因引起的环境问题,主要指火山爆发,地震,山崩,泥石流,台风,海啸,寒潮,水旱等自然界固有自然灾害②人为原因A.资源的有限性与人类需求的无限性的矛盾(根本性的原因);B.短期经济利益与长远环境效益的矛盾;C.局部利益与整体利益的矛盾。

D.个人行为和大众利益的矛盾(3)解决关键:是在尽可能短的时期内,控制世界人口的增长,使世界人口稳定在适度的规模(4)当代环境问题的特点:①危害的不可预见性;②过程的不可逆性;③规模的全球性。

1.3环境观(1)概念:人类的环境观(也称为自然观,或人地关系论)是指人类在长期与环境的共存与斗争中逐渐认识环境而形成的,人类对与其赖以生存的环境相互关系的基本认识。

(2)两种不同的环境观:①传统的环境观人地关系:人地对立;基本观点:征服自然;后果:资源枯竭和环境破坏。

②新的环境观:天人合一,人地归一;保持平衡与协调;良性方向发展。

1.4可持续发展★(1)概念可持续发展就是既满足当代人的需求,又不对后代人满足其自身需求能力构成危害的发展。

它是一个涉及经济、社会、文化技术和自然环境的综合概念。

(2)基本思想①鼓励经济增长;②要保证资源的可持续利用和良好的生态环境;③谋求社会的全面进步。

(3)中国的可持续发展——《中国21世纪议程》第二章:环境污染与防治2.1环境污染概述(1)地理环境的自净能力的概念:指环境对外来物质具有一定的消纳、同化能力。

(2)环境污染的原因:在一定的时间、空间范围内,环境的自净能力是有限的,污染物排放超过其环境其自净能力,就会产生环境污染。

(3)自净机理:物理净化,化学净化,生物净化(4)不同水体的自净规律:河流>湖泊>地下水(原因从流动速度,更新周期,溶解氧考虑)2.2重金属污染:污染物:各种重金属污染过程及危害:通过水体或食物链造成人或动物中毒2.3水体富营养化:水体富营养化发生在淡水水体,称为“水华”;发生在海洋,称为“赤潮”(1)形成条件:较为封闭的海湾、湖泊等水体中,由于水体的流动性差,自净能力弱;(2)污染物:氮磷等植物营养元素;(3)污染源:工业废水、生活污水、农业废水;(4)危害:①水生植物和鱼类死亡;②水质变坏;③湖泊变沼泽;(5)措施:对污染物进行控制,对已污染的水域进行治理。

高三地理自然资源的利用与环境保护知识点总结自然资源是地球赐予我们的宝贵财富,但同时也是有限的。

在高三地理的学习中,自然资源的利用与环境保护是一个复杂且重要的知识点。

本文将详细总结这一知识点,帮助大家更好地理解和掌握。

一、自然资源的分类与特点1.1 自然资源的分类自然资源可以分为以下几类:•土地资源:包括耕地、林地、草地等;•水资源:包括地表水、地下水等;•矿产资源:包括金属矿产、非金属矿产等;•生物资源:包括生物物种、生物量等;•能源资源:包括化石能源、可再生能源等;•海洋资源:包括海洋生物、海洋矿产等。

1.2 自然资源的特点•有限性:自然资源是有限的,人类不能无限制地开发和利用;•区域性:不同地区的自然资源种类和数量有所不同;•可再生性:部分自然资源可以在较短时间内更新、再生;•非可再生性:部分自然资源在人类历史时期内无法再生。

二、自然资源的利用2.1 自然资源合理利用的原则•遵循自然规律:在开发和利用自然资源时,要尊重自然规律,避免破坏生态平衡;•科学规划:根据资源的特点和分布,制定合理的开发和利用规划;•综合利用:尽可能地将一种资源的多方面价值发挥出来;•循环利用:实现资源的循环利用,减少浪费。

2.2 自然资源利用的案例分析•农业资源:通过改良土壤、推广节水灌溉等技术,提高农业资源的利用效率;•水资源:修建水库、引水工程等,实现水资源的合理调配;•矿产资源:采用高效开采技术,降低矿石损失,提高矿产资源的利用率;•生物资源:合理利用和保护森林、草原等生物资源,维持生态平衡。

三、环境保护与可持续发展3.1 环境保护的重要性环境保护是指采取各种措施,预防和治理环境污染,保护生态环境,维护人类健康和可持续发展。

随着人类社会的发展,环境问题日益严重,环境保护已成为全球关注的焦点。

3.2 可持续发展战略可持续发展是指满足当前人类需求,不损害后代满足其需求能力的发展。

可持续发展主要包括以下三个方面:•经济可持续发展:实现经济增长与资源利用、环境保护的协调;•社会可持续发展:提高人民生活质量,促进社会公平与和谐;•生态可持续发展:保护生态环境,维护生物多样性。

2012高考地理《环境保护》的一些知识点总结第一章:环境与环境问题环境的概念及分类▲环境问题的表现:资源短缺,环境污染,生态破坏,全球环境变化▲环境问题产生的原因(1)自然原因自然原因引起的环境问题,主要指火山爆发,地震,山崩,泥石流,台风,海啸,寒潮,水旱等自然界固有的自然灾害(2)人为原因 1.资源的有限性与人类需求的无限性的矛盾(根本性的原因)。

2.短期经济利益与长远环境效益的矛盾。

3.局部利益与整体利益的矛盾。

4.个人行为和大众利益的矛盾。

解决当代环境问题的关键是在尽可能短的时期内,控制世界人口的增长,使世界人口稳定在适度的规模。

当代环境问题的特点1.两种不同的环境观可持续发展的概念和内涵:(1)概念:可持续发展就是既满足当代人的需求,又不对后代人满足其自身需求能力构成危害的发展。

它是一个涉及经济、社会、文化技术和自然环境的综合概念。

(2)基本思想:①鼓励经济增长;②要保证资源的可持续利用和良好的生态环境;③谋求社会的全面进步。

(3)中国的可持续发展——《中国21世纪议程》。

危害的不可预见性:举例2.过程的不可逆性:举例3.规模的全球性第二章:环境污染与防治地理环境的自净能力的概念:指环境对外来物质具有一定的消纳、同化能力。

▲环境污染的原因:在一定的时间、空间范围内,环境的自净能力是有限的,污染物排放超过其环境其自净能力,就会产生环境污染。

自净机理:物理净化,化学净化,生物净化。

重金属污染的污染物:各种重金属。

污染过程及危害:通过水体或食物链造成人或动物中毒。

▲水体富营养化:水体富营养化发生在淡水水体,称为“水华”;发生在海洋,称为“赤潮”1.形成条件:较为封闭的海湾、湖泊等水体中,由于水体的流动性差,自净能力弱。

2.污染物:氮磷等植物营养元素。

3.污染源:工业废水、生活污水、农业废水。

4.危害——①水生植物和鱼类死亡,②水质变坏,③湖泊变沼泽。

5.湖泊沼泽化本身是一种自然现象,进程缓慢。

人类活动(水体富营养化与围湖造田)加快了这一进程。

海洋石油污染污染源:近海石油的开采、加工和运输,海上油轮泄漏污染物:石油。

危害。

直接危害:油污染能直接导致海鸟、海兽的毛、皮丧失防水和保温性能,或因堵塞呼吸和感觉器官而大量死亡。

油膜和油块能粘住大量的鱼卵和幼鱼,并阻碍海藻的光合作用,底栖动物则还要受沉降到海底的石油的影响。

间接危害:石油在氧化分解过程中,因大量消耗水中的溶解氧,也会间接地对生物造成危害。

怎样清除石油?①分散:喷洒强效洗涤剂,不宜在近岸或渔场使用②沉降:撒粉状石灰,危害海底生物③吸收:利用麦秆等吸收石油,静水环境④围栏:小面积油污,静水环境⑤放任:任其自然分解⑥燃烧:油层达2mm,造成大气污染。

▲水污染的危害:①危害人体健康②降低农作物的产量和质量③影响渔业生产的产量和质量④制约工业的发展⑤加速生态环境的退化和破坏⑥造成经济损失水污染的防治措施一、工业水污染防治对策:(1)宏观性控制对策:优化产业结构与工业结构。

(2)技术性控制对策。

如积极推行清洁生产,提高工业用水重复利用率,实行污染物排放总量控制制度,促进工业废水与城市生活污水的集中。

(3)管理性控制对策,如完善法律法规,加大执法力度,健全环境监测网络。

二.城市水污染防治对策(1)将水污染防治纳入城市的总体规划。

(2).城市废水的防治的防治应遵循集中与分散相结合的原则。

(3).在缺水地区应积极将城市水污染的防治与城市废水资源化相结合。

(4).加强城市地表和地下水源的保护。

(5).大力开发低耗高效废水处理与回用技术。

三.农村水污染防治对策:1.发展节水型农业2.合理利用化肥和农药3.加强对畜禽排泄物,乡镇企业废水及村镇生活污水的有效处理固体废弃物(通常称为垃圾)是指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。

当代垃圾产生的环境问题:1.自然环境对固体废弃物具有一定的自净能力2.传统方式:用垃圾和粪便堆肥,使有机质回归土壤,不会造成环境污染。

注意:上述两种方式,不能处理所有的固体废弃物。

3.固体废弃物的危害:①大气②污染水体③污染土壤④占用耕地⑤影响环境卫生⑥危害人体健康。

污染固体废弃物污染防治与综合利用(一)固体废物减量化1.对城市固体废物2、对工业固体废物(二)固体废物资源化与综合利用1.物质回收利用。

2.物质转换利用。

3.能量转换利用。

(三)固体废物的无害化处理处置。

影响大气污染扩散和自净的因素:⑴污染物排放量大小:若排放量小,则易扩散。

⑵气象条件:风速、风向、气温、湿度、云况、辐射等凡是有利于增大风速、增强湍流的气象条件,都有利于污染物的扩散;出现逆温天气,大气层异常稳定时,不利于大气污染物的扩散。

⑶地形:盆地、河谷地形,不利于污染物扩散。

大气污染物及其来源与危害:碳氧化合物,主要指CO, 50%来自汽车尾气。

有毒、氮氧化合物,NO和NO2, 汽车尾气造成酸雨(硝酸型酸雨)。

碳氢化合物, 汽车尾气, 与氮氧化物形成光化学烟雾。

氯氟烃化合物, 制冷剂,发泡剂,破坏臭氧层,形成臭氧空洞。

颗粒物, 矿物燃料的燃烧,汽车尾气,采矿,建材,冶金等工业企业和人类的农耕活动, 影响城市空气质量的主要污染物.硫氧化物(SO2), 含硫煤的燃烧, 造成酸雨(硫酸型酸雨)可吸入颗粒物污染1.可吸入颗粒物——直径小于10微米。

2.空气污染指数(API):空气质量的好坏取决于各种污染物中危害最大的污染物的污染程度。

例如北方绝大多数城市的首要污染物均为可吸入颗粒物。

3.可吸入颗粒物的利弊:利:刺激并锻炼人的免疫机能,弊:①如果颗粒物含有毒有害成分时,出现免疫功能障碍,危害健康。

②颗粒物中如果含有较多病菌和病毒时,可能引发传染病。

③长期过量颗粒物,积聚在肺部,可能使人患“尘肺病”。

④有些颗粒物沉积在肺部,还可能引起恶性病变。

▲为什么北方城市的大气污染物以可吸入颗粒物为主(以北京为例)?①北方降水少,天气干燥,多大风,有些地区荒漠化严重,导致自然降尘多;②燃煤;③机动车尾气;④建筑工地扬尘。

▲怎样治理可吸入颗粒物污染?①使用清洁能源,代替燃煤;②制定汽车尾气排放标准,达标排放;③扩大绿化面积,建筑工地控制扬尘;④加大对污染企业的治理力度,减少污染物排放,达标排放。

酸雨1、酸雨――PH值小于5.6的降水,PH值小于4.5的为重酸雨;2、形成酸雨的大气污染物主要有硫氧化物和氮氧化物;3、污染源,自然污染源:火山喷发、地震等自然现象放出大量酸性气体,人为污染源:工矿企业、交通工具、家庭炉灶燃烧煤、石油、天然气,向大气中排放酸性气体,有色冶金工业排放酸性气体。

危害:①使河湖水酸化,危害水生生物。

②使土壤酸化,危害土壤生态,农作物减产。

③腐蚀树叶,毁坏森林。

④腐蚀石材,钢材,造成建筑物,铁轨,桥梁和文物古迹损坏。

我国酸雨类型以硫酸型酸雨为主(原因是燃烧高硫煤),汽车尾气造成硝酸型酸雨。

南方比北方酸雨严重的原因:①南方有色冶金工业发达,排放大量酸性气体。

②南方土壤为酸性,大气中尘埃为酸性。

③南方大城市燃烧高含硫量的煤。

④南方地形以低山丘陵为主,风速小,酸性气体不易扩散。

⑤南方阴雨天气多我国怎样防治酸雨:①建立酸雨控制区和SO2污染控制区。

②限制高硫煤的开采。

③发展洁净煤燃烧技术和煤炭脱硫技术。

④调整能源结构,开发利用新能源、清洁能源。

⑤加强废气中SO2的回收与利用。

臭氧层破坏原因:①自然:太阳活动的自然因素。

②人为:人类向大气中排放消耗臭氧的物质(例如:氯氟烃类化合物)全球气候变暖原因:①自然:全球气温处于波动上升期。

②人为:人类活动(矿物燃料的燃烧、森林的破坏尤其是热带雨林的破坏)导致大气中CO2等温室气体增多,CO2强烈吸收地面长波辐射,使气温升高三、大气污染防治措施:1.能源生产和消费是大气污染的主要来源;调整能源战略是大气污染防治最有效、最直接的途径。

▲2.措施:①提高能源效率和节能。

②开发洁净煤技术。

③开发清洁能源和可再生能源。

④控制酸雨和二氧化硫污染。

⑤其他,如调整产业结构,合理生产布局,植树造林,控制地面扬尘。

第三章自然资源的利用与保护淡水资源短缺:1.衡量一个国家和地区水资源的多少的指标——多年平均径流量。

2.淡水资源短缺的实质——供与需的不平衡问题。

淡水资源短缺地区分布:世界主要分布在中东与非洲。

我国主要是分布在华北与西北地区。

世界淡水资源短缺原因:自然原因:①可利用的淡水资源总量有限。

目前人类利用的淡水资源:河流,湖泊,浅层地下水。

②淡水资源的时间、空间分布不均。

国家多年平均径流量排名:巴西、俄罗斯、加拿大、美国、印尼、中国。

人为原因:③淡水资源的污染、浪费严重④人口增长,经济发展,生产、生活用水需求量增长快。

淡水资源短缺带来的危害:①制约经济发展②影响粮食生产安全③损害生态环境④损害人体健康⑤引发国际冲突。

中国淡水供应与需求▲1.短缺原因:自然原因:①总量丰富,但人均不足;②地区分布不均;③降水季节、年际变化大。

人为原因:①人口增长,经济发展,生产生活用水需求量大增;②水资源的污染、浪费严重。

⑴我国淡水资源的时空分布规律:时间:夏秋多,冬春少,年际变化大;空间:南多北少,东多西少。

⑵我国不同地区差异:南方地区:(以上海为例)水资源总量丰富,多水带——水质型缺水原因:水污染严重.。

华北地区:(黄河,淮河,海河)总量不丰富,过渡带,缺水最严重――资源型缺水原因,自然原因:①降水量少,季节、年际变化大;②流经本地区的河流径流量小,季节、年际变化大。

人为原因:③人口稠密,工农业发达,用水量大;④水资源污染,浪费严重.。

西北地区:总量不丰富,缺水带——经济用水挤占生态用水。

带来生态问题,如土地荒漠化加剧。

地下水超采的后果:地面沉降,沿海地区海水入侵,地下水水质恶化水资源的合理利用与保护1.世界淡水紧缺解决对策:开源:①修筑水库,②开渠引水,③合理开发与提取地下水,④废水处理再利用,⑤海水淡化,⑥人工降雨。

节流,农业:①改进灌溉技术,降低灌水定额,②发展节水农业。

工业:③提高用水效率,④提高水的重复利用率,⑤实行污水资源化⑥发展清洁生产。

▲2.中国水资源供需平衡对策。

开源:①修筑水库――解决水资源时间分布不均问题,②开渠引水――解决水资源季节变化大问题,③合理开发与提取地下水,④废水处理再利用,⑤海水淡化,⑥人工降雨。

节流:农业:①改进灌溉技术,降低灌水定额,②发展节水农业。

工业:③提高用水效率,④提高水的重复利用率,⑤实行污水资源化,⑥发展清洁生产。

生态:因地制宜地退田还湖、退耕还林、退牧还草,植树造林。

其他:提高水价,增强公民节水意识,制定水法,调整产业结构。

耕地日渐减少世界耕地需求趋势:耕地资源供不应求,耕地资源不足。

世界可耕地资源面临不足的原因:①土地荒漠化、水土流失等原因导致土地退化,使可耕地面积减少;②人口急剧增加,所需耕地越来越多③非农业用地不断增加。