第六单元教案(1)

- 格式:docx

- 大小:23.93 KB

- 文档页数:11

二年级下册数学教案 - 第六单元第一节【第三课时】认识直角(认识直角、锐角、钝角)北师大版一、教学目标1. 知识与技能:让学生理解直角、锐角、钝角的概念,能够识别和分类这三种角。

2. 过程与方法:通过观察、操作、讨论等活动,培养学生的观察能力、动手操作能力和合作交流能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生对数学学习的兴趣,培养他们的空间观念和审美观念。

二、教学内容1. 直角的概念:直角是指两条线段相互垂直相交所形成的角,其度数为90度。

2. 锐角的概念:锐角是指两条线段相互相交,且其度数小于90度的角。

3. 钝角的概念:钝角是指两条线段相互相交,且其度数大于90度但小于180度的角。

三、教学重点与难点1. 教学重点:让学生掌握直角、锐角、钝角的概念,并能正确识别和分类这三种角。

2. 教学难点:帮助学生理解直角、锐角、钝角的大小关系,并能够运用到实际情境中。

四、教具与学具准备1. 教具:直角三角板、锐角三角板、钝角三角板、角度计、多媒体教学设备。

2. 学具:直角三角板、锐角三角板、钝角三角板、角度计。

五、教学过程1. 引入:通过让学生观察教室内的直角、锐角、钝角实物,引入本节课的主题。

2. 新课导入:利用多媒体教学设备展示直角、锐角、钝角的图片,引导学生观察并讨论这三种角的特点。

3. 活动一:让学生分组进行观察、操作,通过直角三角板、锐角三角板、钝角三角板,理解直角、锐角、钝角的大小关系。

4. 活动二:让学生利用角度计测量直角、锐角、钝角的度数,并记录下来。

5. 小结:教师引导学生总结直角、锐角、钝角的概念和特点,并进行板书设计。

6. 练习:让学生完成练习题,巩固对直角、锐角、钝角的认识。

7. 课堂小结:对本节课所学内容进行总结,强调直角、锐角、钝角的大小关系。

六、板书设计1. 直角:两条线段相互垂直相交所形成的角,其度数为90度。

2. 锐角:两条线段相互相交,且其度数小于90度的角。

3. 钝角:两条线段相互相交,且其度数大于90度但小于180度的角。

Unit 6 How do you feel?Part A教学内容Let's learn,Write and say,Let's try,Let's talk教学目标【知识目标】1.四会词汇:angry,afraid,sad,worried,happy2.三会词汇:chase,mice,bad,hurt,ill3.重点句子:They're afraid of him.The cat is angry with them.【能力目标】1.能够听、说、读、写几个有关情绪的(四会)词汇,能够听、说、认读三会词汇2.能够正确使用“be+表示情绪的形容词”描述自己或他人的情绪。

【情感目标】引导学生关心周围人的感受,做一个体贴友善的人。

教学重点几个表情绪的四会单词。

教学难点正确使用介词with和of。

教学准备课件、录音机和磁带(或其他课本配套音频设备)、人物表情卡片、动画片片段等课时安排2课时第一课时教学过程批注第二课时pictures make you feel?”作业设计1.熟读课文。

2.自主预习B部分Let's learn的新课文。

板书设计be afraid ofbe angry with这个部分主要学习的是有关人物情绪的表达方式,教学的时候用图片和视频展示,学生更容易理解,并且更乐于接受。

Part B教学内容Let's learn,Play card games,Let's try,Let's talk,Read and write,Tips for pronunciation,Let's check,Let's wrap it up教学目标【知识目标】1.四会词汇:see a doctor, wear, more, deep, breath, take a deep breath,count, count to ten2.三会词汇:wrong, should, feel, well,sit, grass, hear, ant, worry, stuck,mud, pull, everyone3.重点句型:You should… Don't be…【能力目标】1.能够正确使用重点单词和词组提供建议。

教室有多长。

(教材第49、50页)1.经历用不同标准测量同一物体所得长度不相同的过程,体会建立统一长度单位的必要性。

2.学生在亲身经历的活动过程中,体会长度单位的形成过程,用自己的活动建立对人类已有的数学知识的理解。

重点:使学生初步经历长度单位的形成过程,体会统一长度单位的必要性,知道长度单位的作用。

难点:在活动中让学生用自己的活动建立对人类已有数学知识的理解。

课件。

师:同学们,我们上学时每天都在教室里学习,你们知道我们的教室有多长吗?师:我们该怎样测量教室的长度呢?学生可能会说:·看一看有几把尺子长。

·看看有几本书长。

·看看有多少个脚印长。

……师:同学们想到的方法可真多啊!【设计意图:从学生身边的物体出发,引导学生自己测量,并发现所用标准不同,即使测量同一物体,结果也不相同,激发学生的探究兴趣和求知欲望。

】1.小组合作,选择一种测量工具,量一量,填一填。

师:现在就请每一个小组都选择自己喜欢的工具量一量教室有多长,然后填写教材第49页的表格。

学生分组活动,教师巡视了解情况。

组织学生交流一下各小组的测量过程及结果。

只要学生说出的方法正确、切实可行,就给予肯定。

2.测量的过程中要注意什么?师:你觉得测量过程中我们要注意什么呢?如何才能使测量的结果比较准确呢?生1:要做好标记。

生2:要一个紧挨着一个摆放。

生3:摆放的时候要尽可能摆直,弯曲了就会使测量结果受到影响。

师:我们测量的是同一间教室的长度,为什么结果却不相同呢?是不是我们把刚才说的注意事项都做好了,测量的结果就一样了呢?生:我觉得不一定,应该用同一种工具测量,结果才有可能相同吧!【设计意图:在活动中使学生深刻感受到统一长度单位的必要性,经历数学知识形成的过程,激发学生探究数学问题的兴趣和求知欲望。

】师:通过今天的学习,你知道了什么呢?到底是不是只有使用相同的测量工具,测量的结果才有可能相同呢?下节课我们将继续研究。

第六单元(教案)部编版一年级语文上册一、教学目标1.了解“雨”是自然界的一种现象,可以丰富词汇量。

2.熟悉“雨”的产生、对自然界的影响以及如何防雨的方法。

3.发展学生的语言表达能力和观察、思考能力。

4.通过活动,让学生在实践中体验,让其对课堂知识进行归纳、总结,激发其对自然界的好奇和兴趣。

二、教学重点1.掌握“雨”的产生、对自然界的影响以及如何防雨的方法。

2.了解词汇,丰富语言表达能力。

三、教学难点1.如何促使学生积极参与活动,激发好奇和兴趣。

2.如何引导学生将自己的活动经验和所学知识进行归纳和总结。

四、教学过程1. 导入1.通过播放图片或视频,引导学生感受带来的雨水对自然界的影响。

2.导入“雨”的概念。

2. 学习过程1.输入知识要点。

–生活中,什么情况下会下雨?–下雨的时候,院子里、街道上会出现什么情况?–如何预防雨水的侵害?2.学生活动。

–构思活动形式,进行实践探究。

–学生根据已经学过的知识,对活动进行观察、思考,并举手发言,分享自己的观察和体会。

3.再次输入知识要点并总结。

–雨水的产生和对自然界的影响。

–如何预防雨水的侵害。

–导出知识,总结本节课的学习内容。

3. 课堂作业1.课后请学生完成作业:–找两个家庭用于收集雨水的方法并做一篇小报告。

2.下节课让学生分享自己的小报告,并导出一些新的知识点。

五、板书设计1. 生字词汇部分•雨•天空•地面•线条•防水•雨伞2. 课文要点部分•雨的产生•雨对自然的影响•防雨的方法六、教学反思1.教学过程需要更加具体、形象化。

2.安排活动时,应遵循学生的认知规律,充分考虑学生的年龄特点,保证学生学习进步。

第1课时数数、认识数位和写数(教案)教学内容教材第73~75页。

教学目标1. 通过摆小棒活动使学生知道“10个一是1个十”,掌握11~20各数的组成,初步认识和体会十进制。

2. 通过游戏“给数找家”帮助学生积累数学活动经验,建立初步的数感。

3. 能够理解“个位”“十位”的含义,会比较20以内数的大小。

教学重点认识11~20各数,知道10个一是1个十,初步认识位值制。

教学难点认识11~20各数,知道10个一是1个十,初步认识位值制。

教学方法迁移类推,引导发现,自主探究,合作交流。

教学准备多媒体课件、细绳、小棒、卡片、小圆片、计数器。

教学过程一、课时导入(一)铺垫孕伏师:我们已经学过哪些数?(出示课件。

)交流学过的数,教师给予肯定。

你还知道哪些数呢?学生继续说出知道的数。

设计意图教师引导学生说出学过的数,并进一步说出还知道的数,为下面数数打下基础。

(二)引入新课师:今天老师给你们讲个故事吧!春天到了,熊大和熊二想在院子旁边栽一些果树,于是它们就去大象爷爷的苗圃里买树苗。

大象爷爷让它们自己去拔树苗。

熊二每拔1棵树苗,熊大就在地上摆1块小石头。

拔了一会儿,熊二问熊大拔了几棵树苗了。

熊大一看这么多小石头,数着真麻烦,于是它数出10块小石头,把这10块小石头换成了1块大石头,再看看还剩6块小石头,它马上就知道一共拔了16棵树苗。

小朋友,你知道这1块大石头代表了几块小石头吗?熊大的方法好用吗?预设:1块大石头代表了10块小石头,熊大的方法好用,我们很快就知道了拔了多少棵树苗。

师:这就是今天我们要研究的新内容:数数、认识数位和写数。

(板书课题)二、探究新知探究点1 11~20各数的组成和读法1. 认识十进制。

课件出示教材第73页情境图。

师:图中一共有多少张水果卡片?用你自己喜欢的方式表示出它的数量。

(学生数数,自主探究,合作交流。

)预设:我用小棒代表水果卡片的数量,我是1根1根摆的,数一张水果卡片,就摆1根小棒,我一共摆了11根小棒,所以水果卡片有11张。

初三化学第六单元课题1金刚石、石墨和C60教案(人教版)(参考课时:2课时)1、教学目标1.1 知识与技能:①知道不同元素可以形成不同物质,同种元素也可以形成不同物质;了解金刚石、石墨和C60都是由碳元素形成的单质;②了解木炭、活性炭的吸附性。

1.2过程与方法:①通过对金刚石、石墨和C60中碳原子排列方式的分析,懂得物质的结构、性质和用途之间的关系;②通过木炭、活性炭对红墨水的吸附实验,学会用对比实验的方法来解决实际问题。

1.3 情感态度与价值观:通过对C60、“碳钠米管”的发现及研究的介绍,学会用发展的眼光看问题、提高学生的科学素质。

2、教学重点/难点/易考点2.1 教学重点金刚石、石墨和C60中原子排列方式的分析,物质的结构、性质和用途之间的关系。

2.2 教学难点物质的结构、性质和用途之间的关系3、专家建议结合本课内容,鼓励学生多阅读查找,多动手实验,这样更容易掌握本课知识,从而做到举一反三。

4、教学方法观察-分析-总结实验探究-分析-归纳5、教学用具教师用具:[实验6-1]所需的有关器材及药品:金刚石、石墨、C60分子模型、玻璃刀、6B铅笔芯、干电池、石墨电极、投影仪、电视媒体、防毒面具、导线、灯泡。

学生用具:(1)仪器;小锥形瓶、试管(大小各1个)、铁架台、酒精灯、网罩、带导管的塞子;(2)药品:红墨水、烘烤过的木炭(活性炭)、木炭粉、CuO粉末、澄清石灰水。

6、教学过程6.1 第一课时碳单质(金刚石、石墨、足球烯等)是初中学生学习氧气、氢气之后首次全面学习的固态非金属单质。

此节内容起着承上启下的作用,它是氧气、氢气学习的继续,同时为后面学习金属单质打下基础。

碳单质有定型碳和无定型碳两类。

金刚石、石墨是重要的定型碳,做重点介绍。

从学生较熟悉的金刚石、石墨入手学习,而后介绍球碳,符合学生认知规律,由易到难,由远及近,又熟悉到陌生,使学生在学习过程中体验化学与社会的关系、体验化学科学的发展。

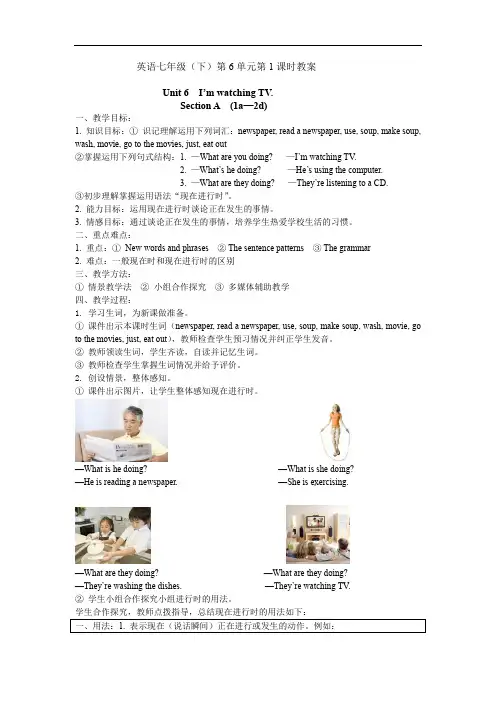

英语七年级(下)第6单元第1课时教案Unit 6 I’m watching TV.Section A (1a—2d)一、教学目标:1. 知识目标:①识记理解运用下列词汇:newspaper, read a newspaper, use, soup, make soup, wash, movie, go to the movies, just, eat out②掌握运用下列句式结构:1. —What are you doing? —I’m watching TV.2. —What’s he doing? —He’s using the computer.3. —What are they doing? —They’re listening to a CD.③初步理解掌握运用语法“现在进行时”。

2. 能力目标:运用现在进行时谈论正在发生的事情。

3. 情感目标:通过谈论正在发生的事情,培养学生热爱学校生活的习惯。

二、重点难点:1. 重点:①New words and phrases ② The sentence patterns ③ The grammar2. 难点:一般现在时和现在进行时的区别三、教学方法:①情景教学法②小组合作探究③多媒体辅助教学四、教学过程:1. 学习生词,为新课做准备。

①课件出示本课时生词(newspaper, read a newspaper, use, soup, make soup, wash, movie, go to the movies, just, eat out),教师检查学生预习情况并纠正学生发音。

②教师领读生词,学生齐读,自读并记忆生词。

③教师检查学生掌握生词情况并给予评价。

2. 创设情景,整体感知。

①课件出示图片,让学生整体感知现在进行时。

—What is he doing? —What is she doing?—He is reading a newspaper. —She is exercising.—What are they doing? —What are they doing?—They’re washing the dishes. —They’re watching TV.②学生小组合作探究小组进行时的用法。

人教版(2024新版)九年级上册化学:第六单元课题1《碳单质的多样性》教案教学设计一、教材分析本节课是九年级学生学习化学后接触的第一个元素及其化合物相关知识的单元,主要研究碳单质及其化合物的有关性质和用途,其内容特点有“四多”物质种类多、物质性质用途多、化学实验多、化学方程式多,且各物质的性质有诸多异同点,物质间的转化关系较复杂。

本单元将引导学生从单一物质的学习向一类物质的学习迈进,关键在于打通物质之间的联系,将知识结构化。

从内容来看,本单元既是体验宏观辨识、微观探析、证据推理、科学探究的良好平台,又是培育创新意识和社会责任的优质载体。

二、学情分析1.学生已经掌握了哪些相关知识:在开始本节课之前,学生应该已经掌握了基本的化学知识,如元素周期表、化学键的概念,以及一些基本的化学实验技能。

他们可能已经了解了一些碳的简单性质,如碳的化学反应和碳的氧化态。

2.学生的学习兴趣、能力和学习风格:九年级的学生对化学实验通常比较感兴趣,特别是那些能够直观展示化学现象的实验。

在这个年龄阶段,学生通常具备一定的分析问题和解决问题的能力,喜欢通过实验和实践活动来学习。

他们的学习风格通常偏向于动手操作和实践经验。

3.学生可能遇到的困难和挑战:在本节课的学习中,学生可能会对碳单质的结构和性质之间的关联感到困惑。

他们可能难以理解金刚石和石墨的结构差异,以及这些差异如何导致它们性质的不同。

此外,学生可能对C60这种特殊的碳单质感到陌生,难以想象和理解其结构和工作原理。

因此,教师需要通过生动的图像、模型和实验来帮助学生直观地理解这些概念,并引导学生进行深入地思考和讨论。

三、设计思路在教学中要设计灵活多样的教学方法,通过多种途径调动学生学习的积极性,促使他们在课堂中始终保持旺盛的学习热情。

例如创设有效的情境、借助先进的教学手段、通过有效的积极地生生、师生合作。

四、教学目标【化学观念】学生能够理解并识别碳单质的多样性,包括金刚石、石墨、C60等。

小学语文五年级上册第六单元教案小学语文五年级上册第六单元教案1教学目标:1、认识“胚、岂、痴、婴、窘”5个字。

2、正确、流利、有感情地朗读课文。

3、基本读懂课文,感悟作者童年时求知若渴、寻根究底和大胆想象的精神。

教学重点:了解作者童年的发现。

教学难点:文中较难理解的几个句子。

教学过程:一、导入在你的生活中,有没有过什么发现?将你的发现说给你的同桌听。

让我们一起来看看本文作者的发现吧!二、初读课文,理清课文的脉络。

1、自由读全文。

把课文读通顺,难读的地方多读几遍;查字典,联系上下文理解词语的意思;思考:童年时“我”发现了什么?(达尔文有关胚胎发育的规律。

)2、交流三、细读理解课文内容(方法一)1、按照课文的不同内容给文章分段。

第一段(1、2自然段)主要讲了“我”在九岁时发现了达尔文有关胚胎发育的规律。

然而这一发现却给“我”带来了惩罚。

第二段(3—13自然段)“我”在睡梦中发现自己总在飞翔,问过老师后仍没有找到答案,“我”便自己观察,思考发现了人类进化的规律。

第三段(14—19自然段)四年后,在生物课上当老师讲到人的起源时,“我”想到了自己的发现便笑出了声。

老师认为“我”的笑不怀好意,便把“我”轰出了教室。

2、细读课文,体会课文的内容。

“我”是怎样发现胚胎发育规律的?又是怎样找到答案的。

分小组学习,将找到的句子读一读,并谈自己的体会。

(a)“我”是在做梦中发现自己总在飞翔,并且发现其他同学也具有“飞行”的天赋,于是便产生了好奇,想解决这个奇妙的问题。

(b)我们一起找到老师,请他给我们解答。

(c)老师并没有给我们一个满意的答案,便激发了“我”的想象力,渴望弄明白人究竟是怎么来的。

(d)“我”想得是那样痴迷,以至于亲自抓来鱼,仔细观察,想从鱼身上发现人应具有的某些特征。

(e)“我”经过思考、推算,终于找到了问题的答案。

3、从“我”的发现过程中,看出作者是个怎样的孩子?(他善于观察,喜欢问为什么,并有着执著的精神。

一年级下册音乐教案《第六单元唱歌小小的船》人教版(1)一. 教材分析《唱歌小小的船》是人教版一年级下册音乐教材第六单元的一首歌曲。

这首歌曲曲调优美,节奏轻快,易于学生学习和演唱。

歌词描绘了一只小小的船在海上飘荡,充满了童趣和想象力。

通过学习这首歌曲,学生可以培养音乐节奏感,提高音乐表达能力,同时也能培养他们对大海和自然的热爱。

二. 学情分析一年级的学生具有强烈的好奇心和探索欲望,他们对新事物充满热情。

在这个年龄段,学生们的音准和节奏感逐渐形成,但还需要教师的引导和培养。

此外,学生们在日常生活中对船只有一定的了解,这有助于他们对歌曲内容的理解和表达。

三. 教学目标1.能够正确演唱歌曲《唱歌小小的船》。

2.培养学生的音乐节奏感和表达能力。

3.引导学生感受大海和自然的美好,培养他们的爱心和保护意识。

四. 教学重难点1.音乐节奏的把握,特别是后半拍起唱的部分。

2.音准的掌握,尤其是高音频次的准确演唱。

五. 教学方法1.示范法:教师演唱歌曲,学生跟随模仿。

2.引导法:教师引导学生感受歌曲的节奏和情感。

3.互动法:学生分组演唱,互相交流学习。

六. 教学准备1.教学课件:包括歌曲歌词、图片等。

2.音响设备:播放歌曲和教学示范。

3.乐谱:为学生提供准确的乐谱。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示一幅小船在海上的图片,引导学生谈论关于船只的话题,激发学生对歌曲的兴趣。

2.呈现(5分钟)教师播放歌曲《唱歌小小的船》,让学生初步感受歌曲的节奏和情感。

3.操练(10分钟)教师引导学生跟唱歌曲,注意后半拍起唱的部分,帮助学生掌握音乐节奏。

4.巩固(10分钟)学生分组演唱,互相交流学习,教师巡回指导,纠正发音和音准问题。

5.拓展(5分钟)教师引导学生发挥想象力,创作关于小船的其他歌词,并进行演唱。

6.小结(5分钟)教师总结本节课的学习内容,强调音乐节奏感和音准的重要性。

7.家庭作业(5分钟)学生回家后,练习演唱歌曲《唱歌小小的船》,并尝试创作其他关于小船的歌词。

部编版五年级语文上册第六单元《语文园地六》第1课时教

案(集体备课)

一、教学目标

知识与能力

•能正确书写生字词:茶、画、班级、还要、尝

•能正确朗读课文

•能理解课文内容,感知文章情感色彩

情感态度价值观

•引导学生用兴趣去学习语文,培养学生对语文的热爱

•培养学生的合作学习意识,共同协作完成一个任务

二、重点难点

•重点:正确书写生字词

•难点:理解课文内容,理解文章情感色彩

三、教学过程

1. 导入(5分钟)

•利用图片或实物引导学生猜测本节课的主题是什么。

•引导学生谈一谈茶这个字的来源和含义。

2. 学习新课(15分钟)

1.生字词教学:茶、画、班级、还要、尝

2.聚焦课文中的关键词,学生逐句朗读课文。

3.阅读理解:学生学习课文内容,理解文章背后的情感。

3. 操作练习(20分钟)

1.组织学生分组合作,完成课文中提出的思考问题。

2.完成文中生字词的书写练习。

4. 课堂小结(5分钟)

•整理学生思考问题的答案,分享讨论。

•引导学生总结本节课的重点内容。

四、作业布置

•让学生回家复习本节课所学内容,并写一篇有关茶的简短文章。

一、主题单元规划思维导图

二、单元目标

(一)课标要求

1.使学生掌握碳的基本性质,知道碳单质的物理性质、用途以及化学性质。

2.通过实验探究认识一氧化碳和二氧化碳的主要性质。

3.初步学习二氧化碳的实验室制法,归纳实验室制取二氧化碳的一般思路与方法。

(二) 核心素养要求

1.建立化学观念:物质具有多样性。

物质结构决定性质,物质性质决定用途。

2.培养科学思维:运用比较、分析、综合、归纳等科学方法,提高基于实验事实进行证据推理的思维能力。

苏教版一年级数学上册第六单元第1课《认识图形(一)》教案一. 教材分析《认识图形(一)》是苏教版一年级数学上册第六单元的第一课,本节课主要让学生初步认识和了解一些常见的平面图形,如圆形、正方形、长方形等,并能够通过观察、操作、比较等方法,感知图形的特征,培养学生的空间观念和观察能力。

二. 学情分析一年级的学生在生活中已经对一些平面图形有了初步的认知,但对于图形的特征和分类还比较模糊。

因此,在教学过程中,需要通过大量的实物操作和实践活动,让学生在感知和体验中认识图形,提高他们的观察能力和空间观念。

三. 教学目标1.知识与技能:让学生能够认识和说出常见平面图形的名称,了解图形的特征。

2.过程与方法:通过观察、操作、比较等方法,培养学生的空间观念和观察能力。

3.情感态度与价值观:激发学生对数学的兴趣,培养他们合作、探究的精神。

四. 教学重难点1.重点:让学生认识和了解常见平面图形的特征。

2.难点:培养学生通过观察、操作、比较等方法,对图形进行分类和识别的能力。

五. 教学方法1.情境教学法:通过创设生动、有趣的情境,让学生在实际操作中认识和了解图形。

2.游戏教学法:运用游戏的形式,激发学生的学习兴趣,提高他们的参与度。

3.小组合作学习:培养学生合作、交流的能力,提高他们的探究精神。

六. 教学准备1.教具:准备一些平面图形卡片、实物模型等。

2.学具:每个学生准备一些图形卡片,用于实践活动。

七. 教学过程导入(5分钟)教师通过向学生展示一些生活中常见的图形,如圆形、正方形、长方形等,让学生观察并说出它们的名称。

同时,引导学生思考:这些图形有什么特点?它们之间有什么区别?呈现(10分钟)教师向学生介绍这些图形的特征,如圆形的边界是一条曲线,正方形的四条边相等且相互垂直,长方形的对边相等等。

同时,通过展示实物模型,让学生更直观地了解图形的特征。

操练(10分钟)学生分组进行实践活动,每组挑选一些图形卡片,按照教师的指令进行操作。

《两位数加一位数、整十数》教案(一)【教学目标】:知识技能:理解和掌握两位数加一位数进位加法的口算方法,并能正确地进行口算。

数学思考:会独立思考问题,并能试着表达自己思考的过程。

问题解决:1.能够根据数学信息发现和提出简单的数学问题,并尝试解决。

2.体验与他人合作交流解决问题的过程。

情感态度:1.体验数学与日常生活的密切联系。

2.和同伴互助,感受数学活动的成功。

【重点难点】掌握两位数加一位数进位加法的口算方法。

【学情分析】学生已经掌握了20以内的进位加法和两位数加一位数或整十数的不进位加法的算法,能够用语言清楚表达算理,并具有利用摆小棒、拨计数器等动手操作活动理解算理的学习经验,在此基础上学习两位数加一位数的进位加法。

【教学过程】活动1【导入】复习铺垫,促进迁移1.口算接龙师:咱班同学个个口算能力强,这有一组口算题,我们来接龙,看谁算得又对又快,敢挑战吗?屏幕依次出示口算题,学生接龙读算式说得数,其他同学判断对错。

(ppt: 5+9 24+30 9+4 20+41 2+43 20+50 4+9 24+5)2.(板书: 4+9 24+5 ),师:说说你是怎么想的?活动2【讲授】自主参与,探索新知(一)创设情景,提出问题。

1.师:刚才同学们注意力集中,算得又快又准,真棒!我们再集中精神来看,在这幅图中你看到了哪些数学信息?(ppt出示例2联欢会场景图:一箱24瓶矿泉水,旁边摆放9瓶。

)2.你能提出什么数学问题?(1)一共有多少瓶?3.师:那该怎样列式?(生回答,师板书算式:24+9=)(2)箱子里的比外面的多几瓶? 师:列式?(生回答,师板书算式:24-9=)师:这个问题我们以后来解决,这节课我们先来解决24+9这类问题。

(二)动手操作,探究方法1.师:大家自己想办法算一算到底有多少瓶?然后和同桌说一说你是怎么算的。

(学生借助小棒、圈一圈的辅助单等素材进行操作活动,交流算法,教师巡视。

)2.师:谁愿意把你的算法和大家分享一下?要求:汇报的孩子要声音响亮,说完整话;其他孩子要认真倾听,可以纠正、补充、提问。

小学五年级语文上册第六单元教案小学五年级语文上册第六单元教案1【教学目标】1、掌握生字新词词。

正确、流利、有感情地朗读课文。

2、能说出这条路被称为“丝绸之路”的原因,激发学生热爱祖国的思想感情。

3、让学生采用探究式的学习方式,学会收集、整理、加工信息,能从网上查阅关于丝绸之路的其他知识,能用简洁的话介绍,从而培养他们的信息素养及语言组织、表达能力【教学难点分析】理解丝绸之路的重要意义。

【教学课时】一课时。

【设计流程】本篇课文是略读课文,设计思路是:1、学生汇报查阅的丝绸之路的相关资料。

2、检查字词读音书写、课文朗读的情况,总结课文的主要内容。

3、交流丝绸之路的意义;体会文章首尾呼应的写作方法。

4、积累文中的四字词语。

5、拓展丝绸之路上的故事资料。

6、最后联系课文做学习乐园上相关练习。

“丝绸之路”这段历史离学生的生活太遥远,没有感性材料,学生很难理解。

如何帮助孩子走近历史,更好地去了解“丝绸之路”的重要作用,是我是本堂课要解决的重点。

为了突破这一难点,课前,我收集了大量的图片资料、影视资料。

也鼓励孩子们自己查资料,读课后资料袋。

使他们初步了解了“丝绸之路”的路线,知道了张骞的丰功伟绩。

在此基础上,引导学生交流读书收获,从把握主要内容入手,说说“丝绸之路给你怎样的印象,你是从文中哪些地方感受到的?”接着要求“你能把你的感受读出来吗?有感情地读给大家听”,然后引导学生交流讨论,深入体会课文内容,如,作者在遐想古丝绸之路上与安息国互赠礼品一幕时,字里行间都体现了这条路是中西方的友好往来之路:安息国大军列队奏乐迎候来使,互赠礼品,彼此彬彬有礼,惊喜连连;这是一条经济、文化交流之路:中国的绫罗绸缎,西方的鸵鸟蛋、魔术表演,都代表着双方不同的经济文化发展。

【自我问答】本篇课文篇幅较长,主要通过张骞这一人物的事迹向读者介绍了丝绸之路的开辟过程和意义。

教学本课时我依据课后的问题“课文主要写张骞和丝绸之路的故事,为什么还写恺撒大帝看戏?”和金钥匙:“很多课文的题目很精彩,不但简洁、鲜明,而且能启发读者联想到很多事情。

人教版六年级上册语文第六单元教案5篇语文课程是实践性课程,应着重培养学生的语文实践能力,而培养这种能力的主要途径也应是语文实践。

为了大家学习方便,笔者特地准备了人教版六年级上册语文第六单元教案5篇,希望可以帮助大家,欢迎借鉴学习!人教版六年级上册语文第六单元教案1一、教学目标:1、初读课文,掌握生字,新词2、能够在课文中寻找花与潮的关系的句子3、研读第四自然段,体会“花动如潮,花多如潮,花盛如潮,花声如潮”。

感受海棠花的美,感悟生命的魅力。

4、提高质疑的能力,并能通过研读课文,解决问题。

二、教学重点:初读课文,寻找花与潮的关系的句子;研读第四自然段,体会“花动如潮,花多如潮,花盛如潮,花声如潮”三、教学难点:能感悟生命的无穷的魅力四、教学过程:一、审题质疑感知花如潮1、出示课件:(潮水) 谁来说说这潮水给你留下了什么印象?2、出示课件:(花)那这些花又让你想到了什么词语?3、出示课题:可今天我们要来欣赏一种特别的“潮”(花潮)4、审题质疑,读了课题,你有什么问题吗?预设:花如潮有什么关系?花潮是什么样的?5、那就让我们一起去圆通公园看一看吧。

(课件出示课文第1、2自然段内容)6、圆通公园里那么多的景物就包含在这14个字,让我们来读读,在写法上有什么特点?7、其实圆通公园不仅景致多,那里的花潮更是美不胜收。

就让我们随着作者,进行一次心灵的旅行。

二、初读解疑:寻找花如潮1、自读课文,要求(1)、读通课文,读准生字新词(2)、在课文中找找写花潮的句子,想想这是这样的花潮?(3)、课文除了写花潮,还写了什么?三、精读研究,感受花如潮1、作者为什么称海棠花为花潮呢?大家一起去课文中找找答案。

一边读,一边划出相关的句子。

2、交流研读(1)后山沿路有一大片海棠,平时枯枝瘦叶,并不若人注意,一到三四月间,真是花团锦簇,变成一个花的海洋。

向高处看去,隔着密密层层的绿荫,只见一片红云望不到边际。

(板书:花多如潮)A你们是怎么理解:枯枝瘦叶和花团锦簇的?B(出示课件)你们看这一簇簇、一丛丛的海棠花,形成了一个花的海洋。