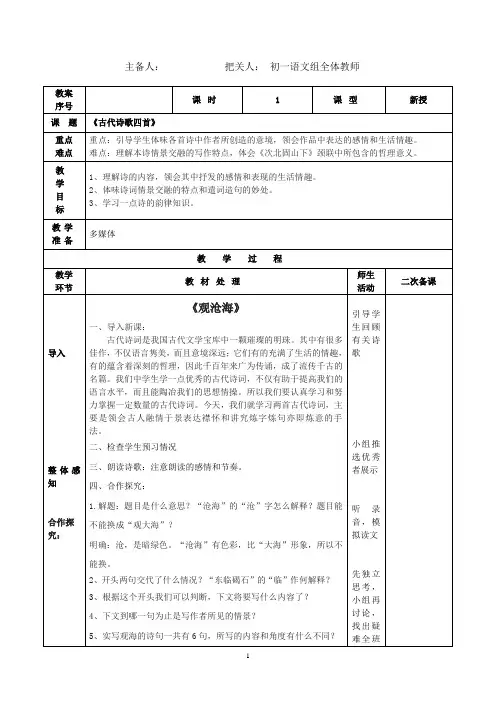

古代诗歌四首第1课时学案导学案教学案

- 格式:doc

- 大小:37.00 KB

- 文档页数:1

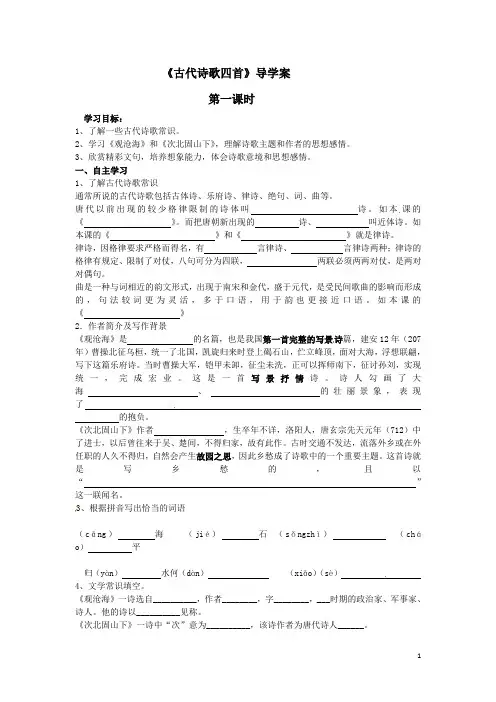

《古代诗歌四首》导学案第一课时学习目标:1、了解一些古代诗歌常识。

2、学习《观沧海》和《次北固山下》,理解诗歌主题和作者的思想感情。

3、欣赏精彩文句,培养想象能力,体会诗歌意境和思想感情。

一、自主学习1、了解古代诗歌常识通常所说的古代诗歌包括古体诗、乐府诗、律诗、绝句、词、曲等。

唐代以前出现的较少格律限制的诗体叫诗。

如本课的《》。

而把唐朝新出现的诗、叫近体诗。

如本课的《》和《》就是律诗。

律诗,因格律要求严格而得名,有言律诗、言律诗两种;律诗的格律有规定、限制了对仗,八句可分为四联,两联必须两两对仗,是两对对偶句。

曲是一种与词相近的韵文形式,出现于南宋和金代,盛于元代,是受民间歌曲的影响而形成的,句法较词更为灵活,多于口语,用于韵也更接近口语。

如本课的《》2.作者简介及写作背景《观沧海》是的名篇,也是我国第一首完整的写景诗篇,建安12年(207年)曹操北征乌桓,统一了北国,凯旋归来时登上碣石山,伫立峰顶,面对大海,浮想联翩,写下这篇乐府诗。

当时曹操大军,铠甲未卸,征尘未洗,正可以挥师南下,征讨孙刘,实现统一,完成宏业。

这是一首写景抒情诗。

诗人勾画了大海、的壮丽景象,表现了的抱负。

《次北固山下》作者,生卒年不详,洛阳人,唐玄宗先天元年(712)中了进士,以后曾往来于吴、楚间,不得归家,故有此作。

古时交通不发达,流落外乡或在外任职的人久不得归,自然会产生故园之思,因此乡愁成了诗歌中的一个重要主题。

这首诗就是写乡愁的,且以“”这一联闻名。

3、根据拼音写出恰当的词语(cāng)海(jié)石(sǒngzhì)(cháo)平归(yàn)水何(dàn)(xiāo)(sè)4、文学常识填空。

《观沧海》一诗选自__________,作者________,字________,___时期的政治家、军事家、诗人。

他的诗以__________见称。

《次北固山下》一诗中“次”意为__________,该诗作者为唐代诗人______。

![统编版七年级语文上册04[教学设计]古代诗歌四首(第1课时)](https://uimg.taocdn.com/0cb3fdea85868762caaedd3383c4bb4cf6ecb77c.webp)

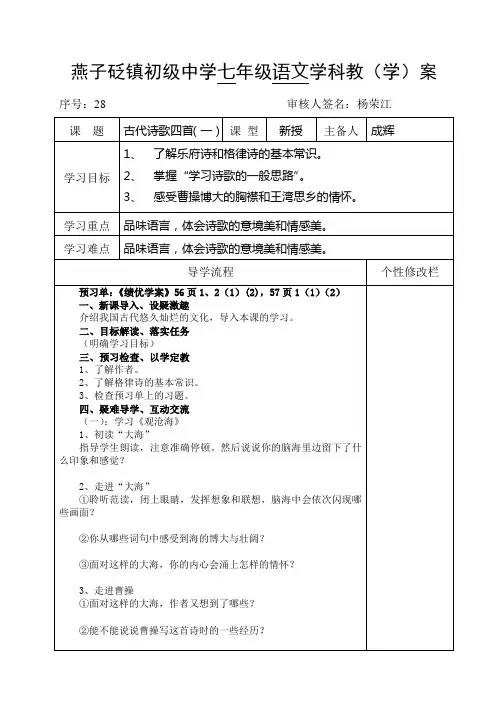

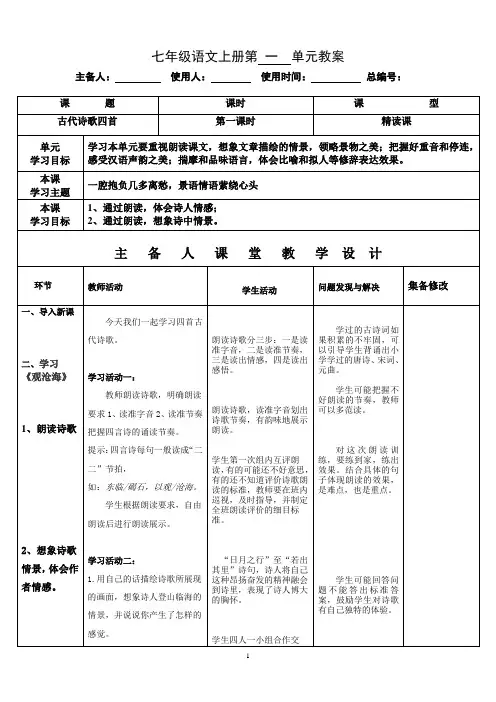

第4课 古代诗歌四首(第1课时)1.掌握诗歌中易读错的字词,准确、有感情地朗读前两首诗歌。

2.体会诗歌中情景交融、动静结合等写作方法的特点。

3.初步了解古代诗歌的一些常识,学习欣赏古诗。

4.感悟诗歌中寄寓的感情,培养学生热爱自然、热爱生活的思想情感。

1.准确、流利、有感情地朗读前两首诗歌,结合朗读展开想象,感受诗歌的意境。

2.感悟前两首诗歌中寄寓的情感,初步体会其情景交融的特点。

准确、有感情地朗读诗歌,理解诗歌的内容;结合诗歌的内容展开想象,感受其中所描绘的画面;体悟诗歌的情感,体会诗歌情景交融的特点。

朱自清的《春》以生动形象的笔法,描绘出了一幅幅和谐欢快的春景图;老舍的《济南的冬天》以亲身的感受,给读者带来充满温情的济南的冬日;刘湛秋的《雨的四季》展现出了雨在四季中不同的形象和特点。

他们所描写的景色各异,但是都强烈地抒发了自己真挚的情感。

那么,古代诗人又是如何描绘那些触动自己的景物的呢?今天,我们就来一起学习《古代诗歌四首》中的前两首诗歌《观沧海》与《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》,来一起感受诗人笔下的景与情。

(引导学生进入课题)《观沧海》一、知人论世1.作者简介。

【活动内容】学生根据自己积累的知识或课前查阅的资料,和同桌交流作者及其作品,教学过程 教学难点 教学重点 教学目标完成学习任务单中填空的内容。

教师出示作者简介内容。

【设计意图】了解作者及其写作风格,锻炼学生的语言表达的能力。

2.写作背景。

【活动内容】教师出示“写作背景”,并引导学生进行想象。

【设计意图】引导学生结合写作背景展开想象,加深对诗歌的理解。

二、知识链接【活动内容】教师出示“文体知识”,引导学生初步了解本首诗歌的文体知识。

三、诗歌朗读朗读诗歌,读准字音并把握朗读节奏。

【活动内容】教师要求学生有感情地朗读诗歌,注意读准标红的字词的读音,然后让学生听范读音频,纠正自己的停顿和朗读的语气。

【设计意图】解决生字词读音,把握诗歌的朗读节奏和朗读语气,初步感知诗歌内容。

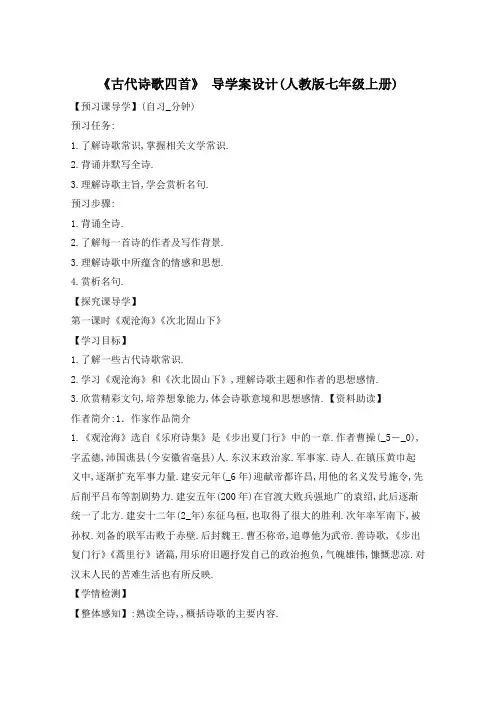

《古代诗歌四首》导学案设计(人教版七年级上册) 【预习课导学】(自习_分钟)预习任务:1.了解诗歌常识,掌握相关文学常识.2.背诵并默写全诗.3.理解诗歌主旨,学会赏析名句.预习步骤:1.背诵全诗.2.了解每一首诗的作者及写作背景.3.理解诗歌中所蕴含的情感和思想.4.赏析名句.【探究课导学】第一课时《观沧海》《次北固山下》【学习目标】1.了解一些古代诗歌常识.2.学习《观沧海》和《次北固山下》,理解诗歌主题和作者的思想感情.3.欣赏精彩文句,培养想象能力,体会诗歌意境和思想感情.【资料助读】作者简介:1.作家作品简介1.《观沧海》选自《乐府诗集》是《步出夏门行》中的一章.作者曹操(_5-_0),字孟德,沛国谯县(今安徽省毫县)人.东汉末政治家.军事家.诗人.在镇压黄巾起义中,逐渐扩充军事力量.建安元年(_6年)迎献帝都许昌,用他的名义发号施令,先后削平吕布等割剧势力.建安五年(200年)在官渡大败兵强地广的袁绍,此后逐渐统一了北方.建安十二年(2_年)东征乌桓,也取得了很大的胜利.次年率军南下,被孙权.刘备的联军击败于赤壁.后封魏王.曹丕称帝,追尊他为武帝.善诗歌,《步出复门行》《蒿里行》诸篇,用乐府旧题抒发自己的政治抱负,气魄雄伟,慷慨悲凉.对汉末人民的苦难生活也有所反映.【学情检测】【整体感知】:熟读全诗,,概括诗歌的主要内容.【自研自探导学】1.研读《观沧海》,品评探究,领会诗的意境美.(1)〝〞开篇点题,交待了观察的方位.地点以及观察的对象.(2)〝〞字统领全篇,是诗的线索.作者描绘的景物有哪些?其中哪些是动景,哪些是静景?(3)〝水何澹澹,山岛竦峙〞两句渲染了大海怎样的气势?(4)哪些语句最能体现作者博大的胸怀?试作赏析.2.研读《次北固山下》,体会诗歌所描绘的意境美.(1)文中的千古名句是哪一句?试作赏析.(提示:赏析角度:炼字.修辞.手法.思想.情感.哲理)(2)〝潮平两岸阔,风正一帆悬〞这两句诗的意思是什么?(3)〝乡书何处达,归雁洛阳边〞运用了什么修辞,表达了作者怎样的情感?拓展延伸:把《次北固山下》改写为散文(提示:情感真实,语言流畅)【检测矫正】【归纳小结】第二课时《钱塘湖春行》《天净沙》【学习目标】1.掌握白居易.马致远的文学常识.2.学习《钱塘湖春行》和《天净沙秋思》,理解诗歌主题和作者的思想感情.3.欣赏精彩文句,培养想象能力,体会诗歌意境和思想感情.【资料助读】作者简介1.白居易(772~846),字乐天,晚年自号香山居士.唐代大诗人.他主张〝文章合为时而著,歌诗合为事而作〞,反对形式主义.其诗歌形象鲜明,语言通俗,内容清新,如《长恨歌》《琵琶行》《卖炭翁》《忆江南》《赋得古原草送别》等,深得人们的喜爱和传诵.有《白氏长庆集》72卷,集诗3000余首,数量之多,是唐代诗人中首屈一指的.2.马致远生于_50年,约卒于__年,是元代著名的杂剧家.大都(今北京)人.今存杂剧《汉宫秋》.《青衫泪》.《荐福碑》等七种.马致远的散曲,扩大题材领域,提高艺术意境.声调和谐优美,语言疏宕豪爽,雅俗兼备.背景资料:1.《钱塘湖春行》是穆宗长庆三年春白居易任杭州刺史时所作.钱塘湖是西湖的别名.诗中描写了西湖早春的明媚风光,抒发了诗人喜悦的感情.2.元代散曲家马致远,早年热衷功名,屡不得志,漂泊生涯二十余载,本曲乃漂泊生涯体验的结晶,是作者用血与泪写成的,元曲中的〝绝唱〞,元人誉为〝秋思之祖〞,近代王国维赞其〝寥寥数语,深得唐人绝句妙境〞,是〝小令之最佳者〞. 【学情检测】【整体感知】:熟读全诗,,概括诗歌的主要内容.【自研自探导学】1.研读《钱塘湖春行》(1)首联从大处落笔,写诗人行经和时所看到的山光水色.〝〞,写春水初生,略与堤平;白云低垂,与湖水相连.这就勾出了西湖早春的轮廓,这是总写.(2)中间两联是分写.颔联写,从觉和觉角度,描写了早春生机勃勃的景象.颈联写,着重表现诗人的主观感受.通过〝〞和〝〞来表现早春的景象.尾联直抒胸臆,〝〞表达诗人喜悦的心情.〝〞,说明诗人流连忘返,完全陶醉在这美好的湖光山色之中了.(3)从炼字角度赏析〝乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄.〞(4)该诗中的〝几处〞为什么不是〝处处〞,〝谁家〞为什么不是〝家家〞? 2.研读《天净沙秋思》这首小令仅五句28字,语言极为凝炼却容量巨大,寥寥数笔就勾画出一幅悲绪四溢的〝图〞.这幅图画由两部分构成:一部分是由精心选取的几组能代表萧秋的景物组成一幅暮色苍茫的图,渲染了的气氛;另一部分是骑着瘦马.独行寒秋的天涯游子的剪影.两部分相互映衬,形象地描绘出天涯游子凄楚.悲怆的内心世界,给人以震撼人心的艺术感受.尾句:〝〞点明主旨,集中表达了诗人情感.【检测矫正】(A)背诵这两首诗(B)默写这两首诗【我的收获】。

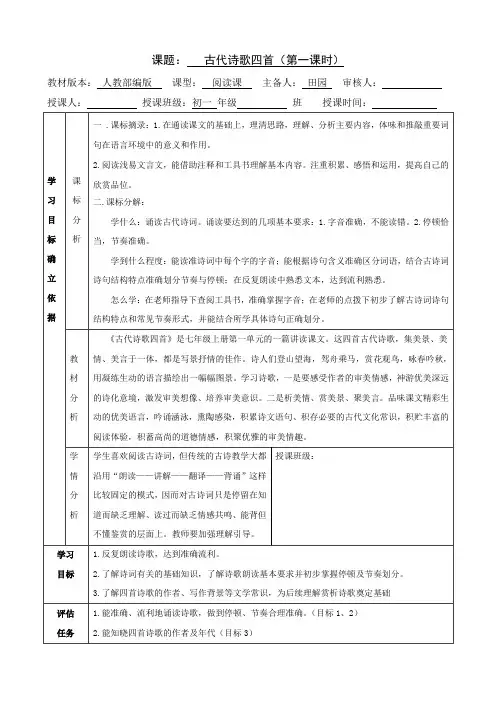

古代诗歌四首(第1课时)教案教学目标1、了解诗词有关知识。

2、品味语言,品味诗词意境。

3、有感情地反复诵读并熟练地背诵。

4、启发学生热爱祖国古代文化的思感情,提高文化品位和审美乐趣。

重点难点品味语言,体会意境,诵读并背诵。

教学过程教师复备学习《观沧海》一、导入新课,介绍创作背景:曹操,字孟德,东汉末政治家、军事家、诗人。

诗人当时正处在自己事业的最高峰。

他已削平了北方群雄,现在又打垮了乌桓和袁绍残部,排除了后患,统一了北方。

假如再以优势兵力去消灭南方割据势力,他就能够荡平宇内,一统天下了。

《观沧海》正是北征乌桓归途中通过碣石山时写的。

大战之前,身为主帅的曹操,登上当年秦皇汉武也曾登过的碣石山,又当秋风萧瑟之际,他的心情像沧海一样难以安静。

他将自己宏伟的抱负、阔大的胸襟融会到诗歌里,借着大海的形象表现出来,使这首诗具有一种雄浑苍劲的风格,成为一篇流传至今的优秀作品。

二、朗读课文,整体感知课文内容学生自由朗读,扫清文字障碍,教师正音。

学生带着问题,自主学习。

[问题组]1、全诗以哪个字展开来写的?2、这首诗写了几层意思?哪些诗句是写现实的?哪些诗句是想像的?3、诗中哪些诗句最能表达作者博大的胸怀?学生四人小组交流学习,全班讨论明确:1、全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,写登山所见。

2、全诗写了三层意思。

第一层(开头两句):交代观海的地点,直陈其声,专门纯朴,“观”字领全篇。

第二层(“水何澹澹”至“洪波涌起”):描写海水和山岛。

海水荡漾,山岛高耸——动静相衬托,显示了大海的宽敞和威严。

树木百草,秋风洪波——静动相配,显示了大海的惊人力量和宏伟气象。

这一层全是写现实中的实景。

第三层(“日月之行”至“若出其里”):借助奇特的想像来表现大海吞吐日月星辰的气概。

是虚景,从两个“若”字能够看出。

最后两句是附文,是为和乐而加,与诗的内容无关。

3、“日月之行”至“若出其里”诗句,诗人将自己这种昂扬奋发的精神融会到诗里,表现了诗人博大的胸怀。

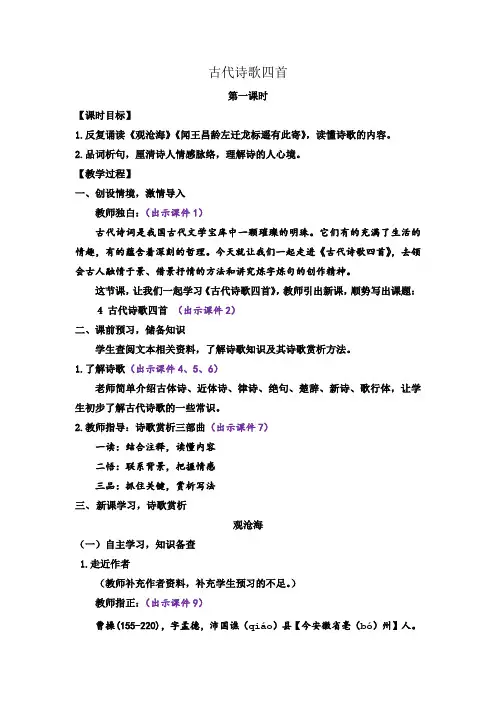

古代诗歌四首第一课时【课时目标】1.反复诵读《观沧海》《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》,读懂诗歌的内容。

2.品词析句,厘清诗人情感脉络,理解诗的人心境。

【教学过程】一、创设情境,激情导入教师独白:(出示课件1)古代诗词是我国古代文学宝库中一颗璀璨的明珠。

它们有的充满了生活的情趣,有的蕴含着深刻的哲理。

今天就让我们一起走进《古代诗歌四首》,去领会古人融情于景、借景抒情的方法和讲究炼字炼句的创作精神。

这节课,让我们一起学习《古代诗歌四首》,教师引出新课,顺势写出课题:4 古代诗歌四首(出示课件2)二、课前预习,储备知识学生查阅文本相关资料,了解诗歌知识及其诗歌赏析方法。

1.了解诗歌(出示课件4、5、6)老师简单介绍古体诗、近体诗、律诗、绝句、楚辞、新诗、歌行体,让学生初步了解古代诗歌的一些常识。

2.教师指导:诗歌赏析三部曲(出示课件7)一读:结合注释,读懂内容二悟:联系背景,把握情感三品:抓住关键,赏析写法三、新课学习,诗歌赏析观沧海(一)自主学习,知识备查1.走近作者(教师补充作者资料,补充学生预习的不足。

)教师指正:(出示课件9)曹操(155-220),字孟德,沛国谯(qiáo)县【今安徽省亳(bó)州】人。

东汉末政治家、军事家、诗人。

与曹丕、曹植合称“三曹”。

他善诗歌,有《步出夏门行》等篇。

他的诗歌散文清峻整洁,气魄雄伟,慷慨悲凉,篇中抒发了自己的政治抱负,并反映了汉末人民的苦难生活。

2.写作背景教师指正:(出示课件10)《观沧海》是乐府诗《步出夏门行》中的第一章。

公元207年,曹操率大军北上,追歼袁绍残部。

五月誓师北伐,七月出卢龙寨,在平定乌桓,消灭袁绍残余势力后,他跃马扬鞭,登山观海。

站在高高的碣石山上,面对洪波涌起的大海,他触景生情,写下了这首壮丽的诗篇。

目睹祖国的大好河山后,更激起诗人要一统天下的强烈愿望,故才有“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

”的诗句。

(二)朗读诗歌,整体感知学生听示范读后自由朗读诗歌,把诗歌读通读顺,注意读准字音、节奏。

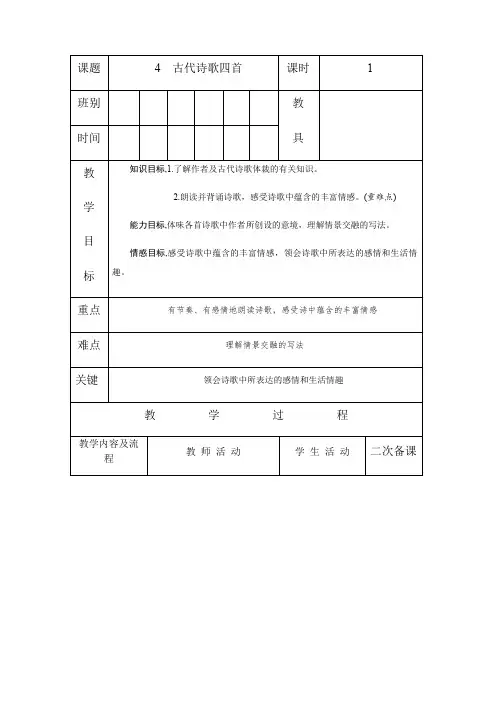

15古代诗歌四首(第1课时)教学目标:知识目标1.了解古代诗歌体裁的有关知识。

2.品味语言,体味诗词意境。

3.诗歌所表达的思想感情。

4.准确朗读并默写。

能力目标1.品味诗句,感悟诗歌意境,培养赏读诗歌的能力,增强古诗文修养。

2.了解诗歌情景交融的特点,培养学生朗读古代诗歌的节奏感。

德育目标反复朗读中启发阅读兴趣,领会诗歌的意境美、语言美,受到美的熏陶和感染。

教学重点:诵读;引导学生领会诗歌的意境美,感受诗歌的语言美。

教学难点:引导学生进入诗歌意境,运用再造想像感悟诗歌内容。

教学方法:学案导学、点拨、朗读、合作探究教学步骤一、导入二、学习《观沧海》1、初读(读和译)①小组合作,完成学案第1-4项活动:⑴、认读生字词:澹澹竦峙萧瑟幸甚至哉⑵、小组合作齐读,要求读准字音、节奏。

⑶、查阅资料,介绍作者和写作背景⑷、结合注释,翻译诗句的意思②汇报学习情况:四人齐读,声音响亮,字音、节奏准确派出一位同学介绍作者,翻译全诗③教师点评④齐读2、悟读①小组合作,完成学案第5项活动:讨论:⑴诗人观海的地点在哪?是什么季节?⑵第一句中的哪个字起到了总领全诗的作用?⑶哪些诗句是写实景?哪些诗句是写虚景(想象)?⑷诗中哪些诗句最能体现诗人博大的胸襟?⑸你从诗中体会到了诗人怎样的思想感情?:②全班交流③教师点评,归纳,板书要点。

④有感情的朗读。

3、品读自由朗读,组内交流,完成学案第6项活动:⑹交流:我最喜欢的诗句是……,理由是…….4、欣赏朗读录音,跟读5、模仿读三、小组合作自学《次北固山下》①合作完成学案上的练习题②交流,教师点拨,板书要点。

③欣赏朗读录音,跟读四、背诵这两首诗五、课堂总结六、布置作业:默写这两首诗七、板书设计碣石实景水山岛…宏伟的抱负观沧海虚景日月星汉博大的胸襟次北固山下王湾写景抒情思乡。

《古代诗歌四首》导学案学习目标1.有感情地反复朗读诗歌,背诵诗歌。

2.了解诗词有关知识,理解诗歌所表达的思想感情。

3.品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。

4.培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

重点难点1.了解诗词有关知识,理解诗歌所表达的思想感情。

2.品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。

课前预习查阅四位诗人的相关资料;熟读这四首诗词。

课时安排2课时学习过程第1课时一、学习《观沧海》(1)如何理解“东临碣石,以观沧海”两句?_____________________________________(2)哪些诗句最能体现诗人博大的胸怀?诗人是怀着怎样的感情描绘大海的?_____________________________________(3)“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

”这四句诗是全诗的高潮,诗人运用了什么修辞手法和表现手法?有怎样的表达效果?_____________________________________(4)诗人在这首诗中把自己建功立业的雄心壮志表达得淋漓尽致,诗人借助了什么手法来表达自己的情感?_____________________________________二、学习《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》(1)春天的景物很多,为什么诗人挑选“杨花”“子规”来写?说说你的理解。

_____________________________________(2)该诗中哪两句点明了主旨?抒发了诗人怎样的思想感情?_____________________________________三、达标检测1.给下列加点字注音。

碣.()石竦.()峙萧瑟.()2.正确填写诗句。

(1)水何澹澹,。

(2)日月之行,若出其中;,。

(3)我寄愁心与明月,。

3.对《观沧海》赏析有误的一项是()A.这是一首写景抒情诗,诗人借景抒情,诗里洋溢着饱满的激情。

15、《古代诗歌四首》第一课时一、学习目标确定的依据1、课程标准:课标对古诗文学习的要求(1)诵读古代诗词,能借助注释和工具书理解基本内容和情感。

(2)注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位。

2、教材分析《观沧海》是曹操的名篇,是他征乌桓时所作,公元207年,曹操亲率大军北上,追歼袁绍残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,临碣石山。

他跃马扬鞭,登山观海,面临对洪波涌起的大海,初情生情,写下了这首壮丽的诗篇。

《次北固山下》诗人残冬腊月乘船沿长江东行,经东口(今江苏镇江)前往江南。

船抵达北固山时,天一破晓,茫茫江水,隐隐青山,还有低平的江岸和高悬的风帆,一一映入眼帘。

此时诗人诗兴大作,挥笔写下这首无言律诗。

3、古诗词中招常考考点:近8年来,河南省中招以课标推荐背诵的34首古诗词曲为考查范围,注重对写景抒情类,爱国言志类作品的考查,试题以简答题为主,题量为2道,总分值为4分。

常考考点有:品味炼字,名句赏析、主旨情感,画面描述等。

4、学情分析:古代诗词是学生常学的内容,一般都要求背诵掌握,大多数学生都知道古诗所考的内容,但对答题技巧的掌握不够熟练,常有失分现象。

二、学习目标1、能正确朗读这两首诗。

2、能正确译讲这两首诗。

3、能正确把握诗歌的思想感情和写作特色。

三、评价任务1、针对目标1,设计一个活动,自由朗读,试着划分节奏读一读,读出抑扬的声调,读出韵律和情感。

2、针对目标2,设计两个活动,让同学们读前两首诗,参考课下注释与资料,自己逐字逐句翻译课文。

然后交流、展示,完成自学检测。

3、针对目标3,设计三个活动,读诗歌,找出诗歌的主旨句,体会诗歌的思想感情,分析诗歌的写作特点。

完成自学检测。

四、教学过程。

四、古代诗歌四首(第一课时)【学习目标】1、能正确朗读课文。

2、能正确译讲课文。

3、理解写作手法与诗歌情感。

【教学重、难点】1、能正确译讲课文。

2、理解写作手法与诗歌情感。

【学习课时】四课时【学习过程】一、板书课题,出示目标师:同学们,今天我们来学习古诗四首的第一首《观沧海》,本课时的学习目标是(投影显示)。

二、第一次“先学后教”:比熟读课文。

1、师:首先,请同学们轮读课文,ⅹⅹ同学你来读,其他同学认真听,如有读错的字词,请举手帮助更正。

2、生轮流朗读课文,有错即停,指名正音,师板书学生读错的字,师及时表扬声音响亮,读得正确流利的同学。

3、生读完全文后,师引导学生将正确读音读两遍。

4、听录音范读。

师:刚才我们轮读了课文,但读得还不够熟练、准确。

下面大家一起认真听录音范读。

5、生自由读课文。

师:请大家练习朗读。

6、生齐读课文。

师:请大家齐读课文,注意读准字音,停顿正确。

三、第二次“先学后教”:比正确译讲课文古诗。

1、师:大家已经能够正确朗读课文了。

下面请同学们继续自学,请看自学指导。

投影“自学指导”:请同学们默读课文,结合书下的注释解练习翻译。

(如有不会翻译的字词,可以查阅工具书,也可以问同学或举手问老师。

)补充注释:(1)澹澹:(2)竦峙:(3)星汉:(4)萧瑟:(5)至:(6)何:(7)若:(8)临:5分钟后比谁能正确译讲古诗大意。

2、生自学,师巡视了解情况。

(生举手质疑,教师解决疑难。

)3、(1)师检查学生自学情况,指名学生开始译讲。

译讲方法:先读一句原文,再解释词,最后连起来翻译.XX同学,你译讲,其他同学认真听,如果有错,请帮忙纠正.(2)生轮流逐次译讲.4、生译后,自由读课文,巩固词句义.师:下面再给大家2分钟时间,请大家回顾课文内容,看是否还有不会译讲的地方。

5、生质疑问难。

(师及时鼓励学生质疑问难。

)四、第三次先学后教:比回答问题。

1、全诗是以哪个字展开来写的?2、这首诗写了几层意思?哪些诗句是写现实的?哪些诗句是想象的?3、哪些诗句最能体现作者博大的胸怀?诗人是怀着怎样的感情描绘大海形象的?4、如何理解“东临碣石,以观沧海”一句?5、“日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里。

夏津实验中学课型:新授主备人:周晓洁审核人:班级:姓名:日期:序号:()第四课《古代诗歌四首》

第一课时

一、自主学习

(一)明确目标:

1.学习目标:

有感情地反复朗读诗歌,准确背诵诗歌。

了解诗词有关知识;诗歌五首表达的思想感情。

2.学习重难点:品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,增强古诗文修养。

(二)自主探究

A.基础扫描

任务要求:自由朗读课文,解决字词、文学常识等基础知识。

1.给下列加点字注音:

碣.()石澹.澹()竦峙

..()萧瑟.()

2.释义:

临:澹澹:

竦峙:星汉:

杨花:

3.文学常识:

(1)《观沧海》选自《乐府诗集》,作者,字孟德,(朝代)政治家、军事家、。

尤善诗歌,诗歌风格慷慨悲壮。

(2)《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》选自《》,作者,字_______ ,号______, ____代(朝代)诗人。

B.探究文本。

1.师生合作:

(1)四言、五言诗句一般分两节来读,如:“老骥/伏枥”“潮平/两岸阔”。

按照这一规律,请在课文中为这两首诗歌划分节奏。

(2)朗诵这两首诗。

2.小组合作:赏析这两首诗的名句。

(1)日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

赏析:

(2)我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

赏析:二、合作探究

㈠展示反馈----小展示

任务要求:小组内质疑答疑,结对同学之间进行。

步骤是先同质对子讨论释疑,

再异质对子之间帮扶解疑。

共同的疑点作好记录,以备组间展示。

㈡展示反馈----大展示

任务要求:指定或轮流由各组的发言人进行展示,疑点由全班共同探究释疑。

㈢点拨归纳

任务要求:指定或轮流由小组的发言人进行总结归纳,教师适时指导、引领、拓展延伸。

三、训练达标。

(一)观沧海

1.从诗的体裁看,它是一首________,从表达方式看,它是一首 ________。

2.最能体现诗人博大胸襟的诗句是________________________________。

3.本诗以“____”字统领全篇,“水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

”是写_____,“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

”是写_____,借景抒情,表现了诗人 ________________________________。

反思:。