人美版高中课程标准实验教科书——美术鉴赏第7课《分析理解美术作品的创作意图》说课稿

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:5

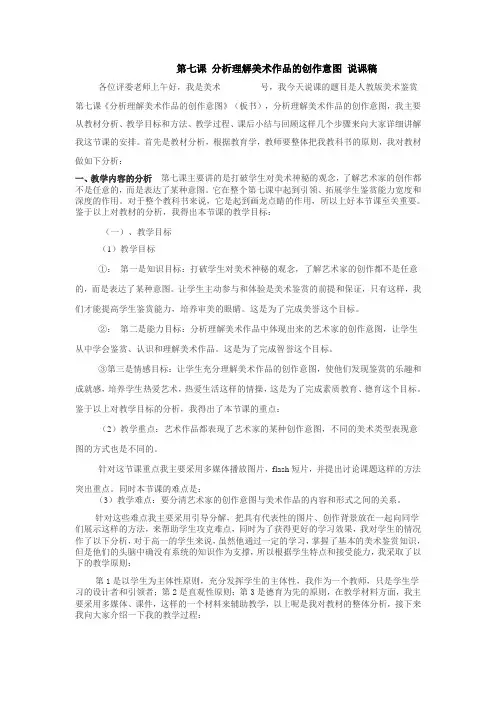

第七课分析理解美术作品的创作意图说课稿各位评委老师上午好,我是美术号,我今天说课的题目是人教版美术鉴赏第七课《分析理解美术作品的创作意图》(板书),分析理解美术作品的创作意图,我主要从教材分析、教学目标和方法、教学过程、课后小结与回顾这样几个步骤来向大家详细讲解我这节课的安排。

首先是教材分析,根据教育学,教师要整体把我教科书的原则,我对教材做如下分析:一、教学内容的分析第七课主要讲的是打破学生对美术神秘的观念,了解艺术家的创作都不是任意的,而是表达了某种意图。

它在整个第七课中起到引领、拓展学生鉴赏能力宽度和深度的作用。

对于整个教科书来说,它是起到画龙点睛的作用,所以上好本节课至关重要。

鉴于以上对教材的分析,我得出本节课的教学目标:(一)、教学目标(1)教学目标①:第一是知识目标:打破学生对美术神秘的观念,了解艺术家的创作都不是任意的,而是表达了某种意图。

让学生主动参与和体验是美术鉴赏的前提和保证,只有这样,我们才能提高学生鉴赏能力,培养审美的眼睛。

这是为了完成美誉这个目标。

②:第二是能力目标:分析理解美术作品中体现出来的艺术家的创作意图,让学生从中学会鉴赏、认识和理解美术作品。

这是为了完成智誉这个目标。

③第三是情感目标:让学生充分理解美术作品的创作意图,使他们发现鉴赏的乐趣和成就感,培养学生热爱艺术,热爱生活这样的情操,这是为了完成素质教育、德育这个目标。

鉴于以上对教学目标的分析,我得出了本节课的重点:(2)教学重点:艺术作品都表现了艺术家的某种创作意图,不同的美术类型表现意图的方式也是不同的。

针对这节课重点我主要采用多媒体播放图片,flash短片,并提出讨论课题这样的方法突出重点。

同时本节课的难点是:(3)教学难点:要分清艺术家的创作意图与美术作品的内容和形式之间的关系。

针对这些难点我主要采用引导分解,把具有代表性的图片、创作背景放在一起向同学们展示这样的方法,来帮助学生攻克难点,同时为了获得更好的学习效果,我对学生的情况作了以下分析,对于高一的学生来说,虽然他通过一定的学习,掌握了基本的美术鉴赏知识,但是他们的头脑中确没有系统的知识作为支撑,所以根据学生特点和接受能力,我采取了以下的教学原则:第1是以学生为主体性原则,充分发挥学生的主体性,我作为一个教师,只是学生学习的设计者和引领者;第2是直观性原则;第3是德育为先的原则,在教学材料方面,我主要采用多媒体、课件,这样的一个材料来辅助教学,以上呢是我对教材的整体分析,接下来我向大家介绍一下我的教学过程:(二)、教学过程教学过程是学生学习的主要过程,我分以下几个步骤来进行:第1创设一个情景,由罗丹的雕塑作品《巴尔扎克》导入。

人美版第7课分析理解美术作品的创作意图教案

是什幺使美术作品如此的千姿百态——分析理解美术作品的创作意图

本节内容选自人民美术出版社出版《美术鉴赏》第七课《分析理解美术作品的创作意图》。

指导思想与理论依据

新的艺术教学理念要求我们从观念到实践的变革,形成多元并存互补的艺术环境和教学氛围。

本节内容将以美术与生活的关系为切入点,学习和认识美术。

本节内容体现了“学习的过程是自我建构自我生成的过程”这一新课标倡导的理念。

教材分析

本课讲述了任何艺术家的创作都不是随意而为的,而是表达了艺术家的某种创作意图。

这种创作意图可能针对现实,也可能针对艺术,但无论针对什幺,它与艺术家所生存的社会环境和文化情境有着密不可分的联系。

教材的处理:创造性的使用教材,不拘泥于原有教材的教学内容,创设问题情境,使之更符合学生的认知规律,更能激发学生的求知欲望。

学情分析

高中学生往往对艺术家的创作有一种神秘感,面对美术作品不知如何进行分析。

本课试图让学生能学会从创作意图角度分析作品,学生理解起来有一定的困难。

但高中学生同时也具有一定的逻辑思维能力,可以通过归纳、分类、总结等方法,引导学生理解同类型美术作品背后的创作意图,提升学生进行美术鉴赏的能力。

2019-2020年高中美术第7课分析理解美术作品的创作意图说课稿总汇人美版我说课的内容是人美版高中课程标准实验教科书——美术鉴赏第7课《分析理解美术作品的创作意图》。

我主要从教材分析、教法运用、学法指导和教学过程四个步骤加以阐述。

教材分析[教学目标]打破学生美术神秘的观念,了解艺术家的创作都不是任意的,而是表达了某种意图的。

[教学重点]艺术作品都表现了艺术家的某种创作意图,不同的美术类型表现意图的方式也是不同的。

[教学难点]要分清艺术家的创作意图与美术作品的内容和形式之间的关系。

教师总结:在欣赏艺术作品时,要打破美术神秘的观念,我们要认识到,任何艺术家的创作都不是任意的,而是表达了艺术家的某种意图,这种意图可能是针对现实的,也可能是针对艺术的。

总之,它们都与艺术家所生存的社会和文化情境有密切的关系。

[教学方法]这节课采用讲授法、探讨法、展示法等与调动学生的主动参与性。

学生是学习的主体由此结合提问教学法,可以采用分目标、分层次的选择学生来回答问题的方式来进行课堂教学,鼓励所有同学积极参与,不管他们的答案正确与否,在适当修正和更改的同时,主要给予正面的启发引导和提出建设性的意见,而不要简单灌输、指责。

这样使每一位同学都有参与的积极性和参与意识。

都会获得一种成就感。

让全体同学的水平都有提高。

学法:指导学生进行自学、观察,学生自己用本节课所学内容主动去分析、鉴赏、评价作品,在运动参与中获得成就感,从而提高自己的主动意识。

[教学过程]一、导入:由罗丹的雕塑作品《巴尔扎克》导入。

教师活动:提出问题:网1.你心中的巴尔扎克形象是这样的吗?2.罗丹为什么要把雕像的手砍去?学生活动:回答问题,可以互相之间讨论,得到较准确的答案,从而提高成就感。

老师总结:对这幅作品作介绍,引出艺术家的创作意图。

二、探究新知识(一)艺术家的创作意图来自哪里?学生活动:可自由回答问题老师活动:对学生的回答作指导型的点拨,让学生把思维放宽。

第七课分析理解美术作品的创作意图说课稿滦县第二中学张博各位评委老师上午好,我今天说课的题目是人教版美术鉴赏第七课《分析理解美术作品的创作意图》。

我主要从教材分析、教学目标和方法、教学过程、课后小结与回顾这样几个步骤来向大家详细讲解我这节课的安排。

首先是教材分析:第七课主要讲的是打破学生对美术神秘的观念,了解艺术家的创作都不是任意的,而是表达了某种意图。

它在整个第七课中起到引领、拓展学生鉴赏能力宽度和深度的作用。

对于整个教科书来说,它是起到画龙点睛的作用,所以上好本节课至关重要。

鉴于以上对教材的分析,我得出本节课的教学目标:第一是知识目标:打破学生对美术神秘的观念,了解艺术家的创作都不是任意的,而是表达了某种意图。

让学生主动参与和体验是美术鉴赏的前提和保证,只有这样,我们才能提高学生鉴赏能力,培养审美的眼睛。

这是为了完成美育这个目标。

第二是能力目标:分析理解美术作品中体现出来的艺术家的创作意图,让学生从中学会鉴赏、认识和理解美术作品。

这是为了完成智育这个目标。

第三是情感目标:让学生充分理解美术作品的创作意图,使他们发现鉴赏的乐趣和成就感,培养学生热爱艺术,热爱生活这样的情操,这是为了完成素质教育、德育这个目标。

鉴于以上对教学目标的分析,我得出了本节课的重点:教学重点:艺术作品都表现了艺术家的某种创作意图,不同的美术类型表现意图的方式也是不同的。

同时本节课的难点是:要分清艺术家的创作意图与美术作品的内容和形式之间的关系。

教学方法:我主要采用参与创作法、讲授法、探讨法、展示法等调动学生的主动参与性。

学生是学习的主体,先让他们真正的参与到艺术作品的创作中,再结合提问教学法,鼓励所有同学积极参与,使每一位同学都有参与的积极性和参与意识,都会获得一种成就感,让全体同学的水平都有提高。

49高中美术第7课《分析理解美术作品的创作意图》说课稿人美版(5篇)第一篇:49高中美术第7课《分析理解美术作品的创作意图》说课稿人美版第七课分析理解美术作品的创作意图我说课的内容是人美版高中课程标准实验教科书——美术鉴赏第7课《分析理解美术作品的创作意图》。

我主要从教材分析、教法运用、学法指导和教学过程四个步骤加以阐述。

教材分析 [教学目标] 打破学生美术神秘的观念,了解艺术家的创作都不是任意的,而是表达了某种意图的。

[教学重点]艺术作品都表现了艺术家的某种创作意图,不同的美术类型表现意图的方式也是不同的。

[教学难点]要分清艺术家的创作意图与美术作品的内容和形式之间的关系。

教师总结:在欣赏艺术作品时,要打破美术神秘的观念,我们要认识到,任何艺术家的创作都不是任意的,而是表达了艺术家的某种意图,这种意图可能是针对现实的,也可能是针对艺术的。

总之,它们都与艺术家所生存的社会和文化情境有密切的关系。

[教学方法] 这节课采用讲授法、探讨法、展示法等与调动学生的主动参与性。

学生是学习的主体由此结合提问教学法,可以采用分目标、分层次的选择学生来回答问题的方式来进行课堂教学,鼓励所有同学积极参与,不管他们的答案正确与否,在适当修正和更改的同时,主要给予正面的启发引导和提出建设性的意见,而不要简单灌输、指责。

这样使每一位同学都有参与的积极性和参与意识。

都会获得一种成就感。

让全体同学的水平都有提高。

学法:指导学生进行自学、观察,学生自己用本节课所学内容主动去分析、鉴赏、评价作品,在运动参与中获得成就感,从而提高自己的主动意识。

[教学过程]一、导入:由罗丹的雕塑作品《巴尔扎克》导入。

教师活动:提出问题:1.你心中的巴尔扎克形象是这样的吗?2.罗丹为什么要把雕像的手砍去?学生活动:回答问题,可以互相之间讨论,得到较准确的答案,从而提高成就感。

老师总结:对这幅作品作介绍,引出艺术家的创作意图。

二、探究新知识(一)艺术家的创作意图来自哪里?学生活动:可自由回答问题老师活动:对学生的回答作指导型的点拨,让学生把思维放宽。

第七课分析理解美术作品的创作意图教案教学目的:知识与技能目标:通过对美术作品背景知识、作者的讲解以及不同社会背景环境下的作品相对比,让学生了解影响美术家创作意图的因素有哪些。

通过对不同艺术形式作品的举例讲解,让学生了解艺术家如何体现自己的创作意图。

过程与方法目标:用多媒体演示艺术作品,对艺术家不同创作意图的作品进行展示与讲解,让学生学会如何从不同角度分析欣赏美术作品。

情感、态度和价值观目标:学生通过图文并茂的学习,培养对美术鉴赏的兴趣,提高自身修养。

教学重难点:艺术家创作意图受到哪些因素的影响艺术家的创作意图是如何体现的课程类型与教学模式、方法:讲授课教法分析:多媒体教学法利用多媒体展示美术作品,让学生直观形象地欣赏,增加学生的学习兴趣,加深印象。

问答式教学法有助于调动学生积极性,锻炼思维学法分析:观察思考法培养学生观察能力和分析能力教学用具与媒体:教科书,幻灯机,电脑,PPT教学过程与时间分配:导入新课:欣赏作品康定斯基的《哥萨克人》,提问:有没有同学知道这幅作品的作者是谁?这幅作品是属于意象艺术、具象艺术还是抽象艺术?属于冷抽象还是热抽象?为什么康定斯基能够画出这样一幅令人很难看懂的作品呢?下面说一个康定斯基的小故事:有一天黄昏,康定斯基从外面疲惫地回到画室,可是他突然眼睛一亮,发现在墙角处立着一幅“难以形容的、炽热美妙的图画”,它不表现任何东西,而只是由纯粹的形式点、线、面和色彩组成。

可是当他走进一看,原来是他自己的作品放倒了。

由此他受到启发:“这一天我开始明白了,对象性对我的作品是有害的。

”因此,他“发现”抽象艺术其实是出于偶然。

其实艺术家的创作灵感也不是凭空而来的,艺术创作并不神秘,艺术家的创作意图多自来源于对现实和艺术的触动,有感而发。

今天我们就来深入了解下美术作品的创作意图,首先请大家欣赏美术作品,思考一个问题:为什么美术作品如此千姿百态?美术作品是艺术家所创作的,所以呈现的面貌与艺术家的创作意图是密不可分的,那么千姿百态的美术作品必然和千姿百态的创作意图有关,那么影响艺术家的创作意图有哪些因素呢?小组讨论两分钟,请同学说下。

第7课是什么使美术作品如此的千姿百态——分析理解美术作品的创作意图教学设计董建红秦安一中二零一九年十月第7课是什么使美术作品如此的千姿百态——分析理解美术作品的创作意图一教学分析了解和分析艺术家的创作意图是理解美术作品的必要环节,是学生必须一步一步掌握的美术鉴赏的基本知识。

理解美术作品多样性形成的原因和因素对于美术鉴赏有极其重要的意义。

本课从美术作品的创作意图及其来源,影响因素以及表现方式四个方面进行了阐述和表达。

二学情分析高中一年级学生正处于从初中到高中学习方法的转型时期适应时期过渡时期,个人审美意识、人生观、价值观形成的重要时期,美术作品中所投射出的爱国情怀,民族意识,高尚情操等人文思想对他们的影响尤其大。

对美术鉴赏的学习是这个时期学生的渴望,由于平时接触少又显得神秘,分析和理解创作意图,打消神秘,对美术家的创作形成正确的理解和认识。

三教学目标:打破学生美术创作神秘的观念,从而认识到,任何艺术家的创作都不是任意的,而是表达了艺术家的某种意图,这种意图可能是针对现实的,也可能是针对艺术的,而且无论是针对什么,它们都与艺术家所生存的社会和文化情境有着密切的关系。

四学科素养:图像识读本课重点学习和了解作品《开国大典》、《巴尔扎克》、《创世纪》、《愚公移山》文化理解了解这几件作品创作意图,西方宗教文化和中国儒家文化下的社会背景和文化环境因素创意实践独立分析创作意图、以及影响因素,表达方式审美判断美术作品表达过程中美的法则的运用,艺术家情感的表现。

五知识与技能:①、引导学生理解艺术家的创作意图,和表现方法与途径。

②、掌握从艺术家创作意图的角度,分析、理解美术作品的方法。

帮助学生提高美术鉴赏的能力。

六方法与构思:教学中以对作品的分析为引导,引起关注---深入讨论---问题探究,理解实践---分析探讨,完成目的。

以问题为导向,激发学生的自主学习,主动积极探讨,加深印象,活学活用。

七情感态度价值观:启发学生对美术作品分析与讨论,使学生关注美术作品中艺术家创作意图和情感,让学生理解在美术作品中艺术家情感表达的意义,增强美术鉴赏的兴趣。

人美版高中课程标准实验教科书——美术鉴赏第7课《分析理解美术作品的创作意图》说课稿

人美版高中课程标准实验教科书——美术鉴赏第7课《分析理解美术作品的创作意图》说课稿_天堂鸟F80LY 书画摄影原创空间月光之心? 0 | 激活我的百度空间 | 我的消息(0/12) | 百度空间 | 百度首页 | 退出天堂鸟F80LY 书画摄影原创空间美术课堂原创摄影专业资料艺术备考高校查询分数线查询实用查询创业致富网络兼职猪八戒网邮箱f80Lzy@ QQ358006592 主页博客相册|个人档案 |好友查看文章

人美版高中课程标准实验教科书——美术鉴赏第7课《分析理解美术作品的创作意图》说课稿2008-12-19 07:55第七课

分析理解美术作品的创作意图

我说课的内容是人美版高中课程标准实验教科书——美术鉴赏第7课《分析理解美术作品的创作意图》。

我主要从教材分析、教法运用、学法指导和教学过程四个步骤加以阐述。

教材分析

[教学目标]

打破学生美术神秘的观念,了解艺术家的创作都不是任意的,而是表达了某种意图的。

[教学重点]

艺术作品都表现了艺术家的某种创作意图,不同的美术类型表现意图的方式也是不同的。

[教学难点]

要分清艺术家的创作意图与美术作品的内容和形式之间的关系。

教师总结:在欣赏艺术作品时,要打破美术神秘的观念,我们要认识到,任何艺术家的创作都不是任意的,而是表达了艺术家的某种意图,这种意图可能是针对现实的,也可能是针对艺术的。

总之,它们都与艺术家所生存的社会和文化情境有密切的关系。

[教学方法]

这节课采用讲授法、探讨法、展示法等与调动学生的主动参与性。

学生是学习的主体由此结合提问教学法,可以采用分目标、分层次的选择学生来回答问题的方式来进行课堂教学,鼓励所有同学积极参与,不管他们的答案正确与否,在适当修正和更改的同时,主要给予正面的启发引导和提出建设性的意见,而不要简单灌输、指责。

这样使每一位同学都有参与的积极性和参与意识。

都会获得一种成就感。

让全体同学的水平都有提高。

学法:

指导学生进行自学、观察,学生自己用本节课所学内容主动去分析、鉴赏、评价作品,在运动参与中获得成就感,从而提高自己的主动意识。

[教学过程]

一、导入:由罗丹的雕塑作品《巴尔扎克》导入。

教师活动:提出问题:

1(你心中的巴尔扎克形象是这样的吗,

2(罗丹为什么要把雕像的手砍去,

学生活动:回答问题,可以互相之间讨论,得到较准确的答案,从而提高成就感。

老师总结:对这幅作品作介绍,引出艺术家的创作意图。

二、探究新知识

(一)艺术家的创作意图来自哪里,

学生活动:可自由回答问题

老师活动:对学生的回答作指导型的点拨,让学生把思维放宽。

老师总结:任何艺术家的创作都必然受到现实和艺术两个方面因素的触动后有感而发

的。

针对现实艺术,艺术家表明自己的态度、情感,针对艺术问题,艺术家阐述自己的观点、主张。

艺术创作并不神秘,艺术家也是普通的劳动者,只不过他们的产品是艺术,他们使用的手段是视觉语言。

以毕加索的《牛头》为例分析艺术家的意图来自哪里。

然后让学生自己分析几幅作品。

(二)影响艺术家创作意图的因素有哪些,

在这一部分中,要注意让学生联系生活,结合时代背景与地域来分析鉴赏。

影响因素有:

1(现实

2(艺术

3(特定的社会和文化情景

因为在不同的社会和文化情景下,艺术家创作所针对的问题也就不同,因而其创作意图也就会大相径庭。

在同一社会和文化条件下,艺术家的成长过程、成长环境、家庭、个性、知识水平也是造成艺术家创作意图的差异的原因。

老师以西方文艺复兴时期的宗教画《西斯廷教堂天顶画》与《丛竹图》分析影响艺术家创作意图的因素。

其中运用讲解与展示图片结合,提问与学生主动探究结合的方法来完成这部分教学内容。

(三)艺术家的意图是如何体现的,

艺术家的创作意图在具象艺术、意象艺术和抽象艺术三大类中呈现出不同的表达方式。

这部分是本课的重点,要多化时间与精力分析部分作品,让学生思路清

晰。

同时复习部分具象艺术、意象艺术和抽象艺术的内容,让学生更好的理解艺术家的意图是如何体现的。

老师结合大量的相关作品来加深讲解,并让学生也主动参与中来。

调动其学习积极性。

1、具象艺术:如董希文的《开国大典》,通过收集形象(国家领导人),创造出典型的艺术形象(毛泽东),然后构成一个完整的故事情节(开国大典),并营造出故事的典型环境(喜庆的民族特色),使画面更具有真实性和可读性。

艺术家的创作意图是要表达一个新时代的开始,表现了中国人民摆脱三座大山的压迫,从此翻身解放的豪迈精神风貌。

色彩上借鉴我国传统民间艺术和中国传统的工笔重彩画法,强调色彩的单纯与强烈的对比,从而增强了这一具有历史意义的节日气氛。

2、意象艺术:可以通过整体气氛的渲染来传达艺术家的创作意图。

如汉画像石《荆轲刺秦王》并没有刻画人物形象,而是通过荆轲的“追”、秦王的“逃”,并辅以刺进柱子的匕首,打翻的盒子和侍卫等形象,使画面传达出一种紧张、危险的氛围。

意象艺术也可以通过对艺术家感觉的表现来传达创作意图。

如印象派画家莫奈的《卢昂大教堂》,主要营造不同时刻太阳照射在教堂上独特美丽的光色氛围。

3、抽象艺术:是通过形式语言本身及构成关系来传递艺术家对事物的认识。

分析《第三国际纪念碑模型》。

用直线和曲线两种语言元素构成作品,以螺旋上升的曲线将直线连接起来,从而把人的视线引向无限的天空,表现升腾飞翔的空间效果。

(四)学生自己分析作品的创作意图

《千年土地翻了身》(董希文)。

《印象日出》莫奈。

《怒吼吧,中国》李桦

三、归纳总结本课三个知识点。

四、板书设计:

通过多媒体直接展示,首先展示本课课题,然后分别展示艺术家的创作意图来自哪里,影响艺术家创作意图的因素,艺术家的意图是如何体现的,几个分支环节,并穿插部分美术品图片介绍。

类别:教育科研 | 添加到搜藏 | 浏览(2851) | 评论 (0) 上一篇:人美版高中课程标准实

验教科书--...

下一篇:人美版高中课程标准实验教科书—... 最近读者:

左岸飞鸟爱伊霏霏zjs607尛妞尛冬之晓果冻米粒MUSIC云侯丹锋

网友评论: 发表评论:姓名:月光之心? *姓名最长为50字节

内容:插入表情? 闪光字

验证码: 请点击后输入四位验证码,字母不区分大小写

看不清?

取消回复

©2009 Baidu。