第一节 物质的分类

- 格式:ppt

- 大小:1.56 MB

- 文档页数:12

第一节 物质的分类及转化 第一课时 物质的分类学习目标:1.了解物质分类的方法和依据。

2.理解元素能够组成不同种类的物质,根据物质的组成和性质能够对物质实行分类。

3.知道分散系的概念,能说出分散系的分类。

4.理解胶体是一种常见的分散系。

5.能根据胶体的性质解释生活中与之相关的现象。

1.同素异形体(1)含义:由同一种元素形成的几种性质不同的单质,叫做这种元素的同素异形体。

(2)举例①金刚石、石墨和C 60是碳元素的同素异形体。

②氧气和臭氧(O 3)是氧元素的同素异形体。

2.物质的分类对于数以千万计的物质,人们常根据物质的组成、结构、性质或用途等实行分类。

根据物质的组成和性质分类的方法有交叉分类法和树状分类法。

(1)交叉分类法①含义:从不同的角度对物质实行分类。

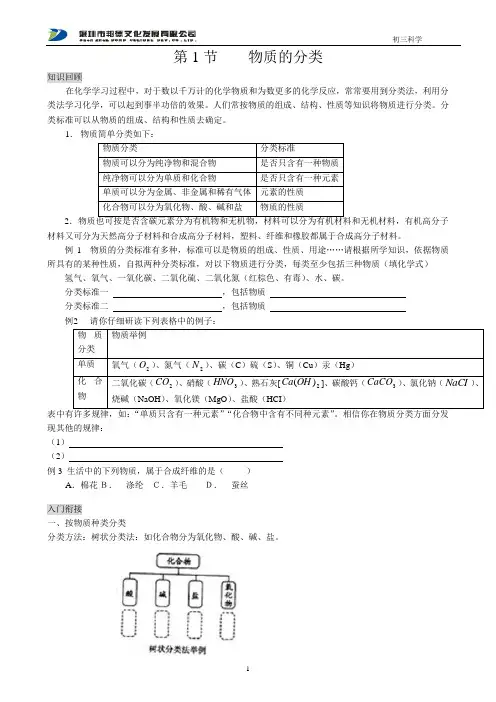

②举例:a .Na 2CO 3⎩⎪⎨⎪⎧从其组成的阳离子来看,属于钠盐从其组成的阴离子来看,则属于碳酸盐b .在不同的物质和它所属的类别之间实行连线(2)树状分类法①含义:对同类事物按照某些属性实行再分类的方法。

②举例:3.分散系及其分类(1)分散系的定义分散系:将一种(或多种)物质以粒子形式分散到另一种(或多种)物质里所形成的体系,称为分散系。

(2)分散系的组成分散系中被分散成粒子的物质叫做分散质,另一种物质叫做分散剂。

(3)分散系分类按照分散质粒子的大小,能够把分散系分为溶液、胶体、浊液。

其中浊液分为悬浊液、乳浊液。

4.胶体的分类、制备和性质 (1)胶体的分类按照分散剂的不同⎩⎪⎨⎪⎧①分散剂是液体,叫做液溶胶,如Fe (OH )3胶体②分散剂是固体,叫做固溶胶,如有色玻璃③分散剂是气体,叫做气溶胶,如云、雾(2)Fe(OH)3胶体的制备制备原理:FeCl 3+3H 2O=====△Fe(OH)3(胶体)+3HCl具体操作:往烧杯中注入25 mL 蒸馏水,将烧杯中的蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入5~6滴饱和FeCl 3溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。

第一章物质及其变化课标要求:(1)能根据物质的组成和性质对物质进行分类,感受分类方法对化学学科研究和化学学习的重要作用;(2)知道胶体是一种常见的分散系,了解丁达尔效应;(3)了解电解质的概念,知道酸、碱、盐在溶液中能发生电离;(4)根据实验事实认识离子反应用及其发生的条件;(5)通过实验事实了解氧化还原反应的本质是电子转移,能举例说明生产、生活中常见的氧化还原反应;(6)能正确认识氧化还原反应的价值。

第一节物质的分类及转化教学目标:1.能根据物质的组成和性质对物质进行分类2.通过查阅资料等手段,浓度按不同的方法对物质进行分类3.感悟分类法是一种行之有效、简单易行的科学方法4.知道胶体是一种常见的分散系5.认识丁达尔效应6.逐步探究胶体与浊液、溶液的区别7.发展学生的学习兴趣,乐于探究物质变化的奥秘,感受化学世界的奇妙教学重点、难点重点:1.常见化学物质的分类方法;2.胶体及其主要性质难点:1.常见化学物质的分类方法;2.丁达尔效应教学方法与过程:第一节物质的分类一、物质的分类1.根据物质的组成和性质分类(1)同一种可以组成不同的单质,由同一种元素组成的不同单质之间互称为同素异形体;不同元素可以组成化合物,100多种元素可以能成种类繁多的物质。

我们可以采用树状分类法和交叉分类法来认识和研究物质的组成、性质、用途、制备等。

(2)树状分类法和交叉分类法A.树状分类法对同类事物按某种标准再进行分类的方法叫树状分类法,根据物质的组成可以采用树状分类法对物质进行分类如下:B.交叉分类法对同一种物质按不同的标准分类的方法叫交叉分类法,从不同的标准对同一物质进行分类,可以采用交叉分类法对物质进行分类。

(3)根据物质的性质也可以对物质进行分类根据氧化物质的性质可对氧化物进行分类,能与酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物,如CaO;能与碱反应生成盐和水的氧化物叫酸性氧化物,如CO2;既能与酸反应生成盐和水又能与碱反应生成盐和水的氧化物叫两性氧化物,如Al2O3;既不能与酸反应生成盐和水又不能与碱反应生成盐和水的氧化物叫不成盐氧化物,如NO、CO;大多数非金属氧化物是酸性氧化物,大多数金属氧化物是碱性氧化物。

物质的分类(第1课时)说课一、教材分析本节教学内容位于新课标人教版高中化学必修1第二章《化学物质及其变化》第一节《物质的分类》。

如果说第一章是从化学研究手段、化学实验方面展开化学的话,那么,本章则是从化二、学情分析教学对象是刚上高一的学生,处于初高中过渡时期,生活经验和知识基础还很少。

在初中化学的学习中,学生只是简单掌握了一些化学物质和化学反应。

其实,初中阶段纯净物、混合物及酸、碱、盐等的学习,就是物质分类方法的具体应用。

但在思维上,学生正从直觉型经验思维向抽象型思维过渡,学生还没有把分类形成一种方法,没有形成化学学习的思想。

本部分教学内容正好对初中化学中学习过的化学物质及反应进行总结和归纳,并进行适当的拓展和提高,帮助学生更好地认识化学物质,进而掌握分类方法,形成分类观。

三、教学目标及重难点的确定:1.教学目标(三维目标的有机整合):1.知识与技能能根据物质的组成和性质对物质进行分类,知道分类的多样性,知道交叉分类法和树状分类法。

2.过程与方法从日常生活中学生所遇见的一些常见的分类事例入手,通过合作学习的方式,将所学过的化学知识从自己熟悉的角度进行分类,将不同的知识通过某种关系联系起来,从而加深对知识的理解与迁移。

并进一步通过探究活动,学习与他人合作交流,共同研究、探讨科学问题的方法。

3.情感态度与价值观初步建立物质分类的思想,体会掌握科学方法能够有效提高学习效率和效果,体验活动探究的喜悦,感受化学世界的奇妙与和谐,增强学习化学、探究物质变化奥秘的兴趣。

2.教学重点难点:本部分教学,知识性内容较为简单,故重难点落在了为学生建立起分类的思想上。

知识、能力、思想是体系的三个要素。

常规的教学中我们往往重视知识、能力的培养,而忽视思想的培养。

思想是的灵魂,分类思想是化四、教学过程与方法:教学主线与旧教材支离破碎地记忆一些孤立的事实和对概念定义的死记硬背相比,在化学新课程与教学中非常重视学生化学基本观念和基本方法的形成。

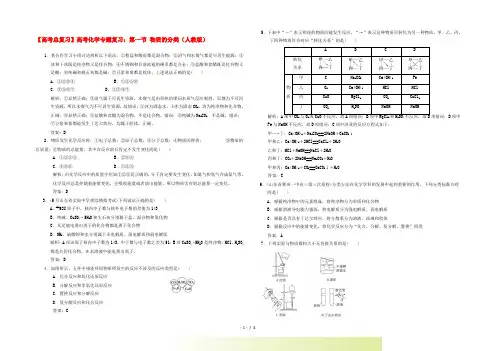

【高考总复习】高考化学专题复习:第一节物质的分类(人教版)1.某合作学习小组讨论辨析以下说法:①粗盐和酸雨都是混合物;②沼气和水煤气都是可再生能源;③冰和干冰既是纯净物又是化合物;④不锈钢和目前流通的硬币都是合金;⑤盐酸和食醋既是化合物又是酸;⑥纯碱和熟石灰都是碱;⑦豆浆和雾都是胶体。

上述说法正确的是( )A.①②③④B.①②⑤⑥C.③⑤⑥⑦ D.①③④⑦解析:①显然正确;②沼气属于可再生资源,水煤气是由炽热的煤同水蒸气反应制得,而煤为不可再生资源,所以水煤气为不可再生资源,故错误;③冰为固态水,干冰为固态CO2,均为纯净物和化合物,正确;④显然正确;⑤盐酸和食醋为混合物,不是化合物,错误;⑥纯碱为Na2CO3,不是碱,错误;⑦豆浆和雾都能发生丁达尔效应,均属于胶体,正确。

答案:D2.物质发生化学反应时:①电子总数;②原子总数;③分子总数;④物质的种类;⑤物质的总质量;⑥物质的总能量。

其中在反应前后肯定不发生变化的是( )A.①②③⑤ B.②⑤⑥C.④⑤⑥ D.①②⑤解析:由化学反应中的质量守恒知①②⑤是正确的,分子肯定要发生变化,如氮气和氢气合成氨气等,化学反应总是伴随着能量变化,会吸收能量或者放出能量,所以物质含有的总能量一定变化。

答案:D3.(5月山东省实验中学理综模拟考试)下列说法正确的是( )A.23592U原子中,核内中子数与核外电子数的差值为143B.纯碱、CuSO4·5H2O和生石灰分别属于盐、混合物和氧化物C.凡是能电离出离子的化合物都是离子化合物D.NH3、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质解析:A项该原子核内中子数为143,中子数与电子数之差为51;B项CuSO4·5H2O是纯净物;HCl、H2SO4都是共价化合物,在水溶液中能电离出离子。

答案:D4.如图所示,五环中相连环间物质所发生的反应不涉及的反应类型是( )A.化合反应和氧化还原反应B.分解反应和非氧化还原反应C.置换反应和分解反应D.复分解反应和化合反应答案:C5.下表中“-”表示相连的物质间能发生反应,“→”表示这种物质可转化为另一种物质。

第一节物质的分类教学设计

【课标要求】

对于本节,新课标的要求;。

编写《物质分类》一节课的教学设计方案,要求包含:

1.引入新课的情景片断。

2.体现物质分类的价值。

第一节物质的分类教学设计

【课标要求】

对于本节,新课标的要求是1:初步认识物质的科学分类方法,“能根据物质组成和性质对物质进行分类”,学会从不同角度对化学物质及物质之间的转化进行分类的基本方法。

2.了解常见物质及变化的分类方法。

3.感受分类法对于化学科学研究和化学学习的重要作用。

【教学目标】

知识与技能:

1.学会从多种角度、依据不同标准对物质进行分类。

2.知道“交叉分类法”和“树状分类法”这两种常用的分类方法。

3.能够根据反应物、生成物的种类和类别把化学反应分为:化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应。

过程与方法:通过思考、讨论和交流等学习方式对信息进行加工处理。

情感、态度与价值观:学会运用比较、分类的方法,感悟分类法是一种行之有效的、简单易行的科学方法,体会到在对化学物质和化学反应分类的基础上来进一步学习高中阶段的化学知识会更简单、更加事半功倍。

【教学重点】物质分类。

【教学难点】物质之间的转化关系

【教学方法】讲授、讨论、实验探究、总结。

【教学用品】多媒体设备,投影仪。

【教学过程】。

高中化学必修一知识点总结归纳第一节物质的分类1、掌握两种常见的分类方法:交叉分类法和树状分类法。

2、分散系及其分类:(1)分散系组成:分散剂和分散质,按照分散质和分散剂所处的状态,分散系可以有9种组合方式。

(2)当分散剂为液体时,根据分散质粒子大小可以将分散系分为溶液、胶体、浊液。

3、胶体:(1)常见胶体:Fe(OH)3胶体、Al(OH)3胶体、血液、豆浆、淀粉溶液、蛋白质溶液、有色玻璃、墨水等。

(2)胶体的特性:能产生丁达尔效应。

区别胶体与其他分散系常用方法丁达尔效应。

胶体与其他分散系的本质区别是分散质粒子大小。

(3)Fe(OH)3胶体的制备方法:将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,继续加热至体系呈红褐色,停止加热,得Fe(OH)3胶体。

高中化学必修一知识点总结归纳(二)第二节化学计量在实验中的应用1、物质的量(n)是国际单位制中7个基本物理量之一。

2、五个新的化学符号3、各个量之间的关系4、溶液稀释公式:(根据溶液稀释前后,溶液中溶质的物质的量不变)C浓溶液V浓溶液=C稀溶液V稀溶液(注意单位统一性,一定要将mL化为L来计算)。

5、溶液中溶质浓度可以用两种方法表示:①质量分数W②物质的量浓度C质量分数W与物质的量浓度C的关系:C=1000ρW/M(其中ρ单位为g/cm3)已知某溶液溶质质量分数为W,溶液密度为ρ(g/cm3),溶液体积为V,溶质摩尔质量为M,求溶质的物质的量浓度C。

【推断:根据C=n(溶质)/V(溶液),而n(溶质)=m(溶质)/M(溶质)=ρV(溶液)W/M,考虑密度ρ的单位g/cm3化为g/L,所以有C=1000ρW/M】。

(公式记不清,可设体积1L计算)。

6、一定物质的量浓度溶液的配制(1)配制使用的仪器:托盘天平(固体溶质)、量筒(液体溶质)、容量瓶(强调:在具体实验时,应写规格,否则错!)、烧杯、玻璃棒、胶头滴管。

(2)配制的步骤:①计算溶质的量(若为固体溶质计算所需质量,若为溶液计算所需溶液的体积)②称取(或量取)③溶解(静置冷却)④转移⑤洗涤⑥定容⑦摇匀。

第一节《物质的分类》教学设计第一课时【教材依据】人教版化学(必修1)第二章第一节《物质的分类》第一课时。

【设计思想】根据课程标准“能根据物质的组成和性质对物质实行分类”的要求,本节从分类的角度出发,安排了“简单分类法及其应用”和“分散系及其分类”这两部分内容。

分类是把某些特征相似的物体归类到一起的方法,它是学习和研究化学物质及其变化的一种常用科学方法。

使用分类的方法不但能便相关化学物质及其变化的知识系统化,还能够通过度门别类的研究,发现物质及其变化的规律。

教科书通过“图书馆中分类陈列的图书”的图片,使学生直接感受分类的标准和分类的好处。

通过“思考与交流”栏目中两个问题的讨论,引导学生尝试用不同的方法对化学物质及其变化迸行分类,使学生感悟到分类法是一种行之有效、简单易行的科学方法。

为了使学生能够使用分类法实行学习,虽然教科书列举了“交叉分类法”和“树状分类法”这两种常用的、具体的分类方法,并安排了“实践活动”来加深学生对这两种分类方法的了解,但必须给学生强调这两种方法都是以“单一分类法”为基础的,从而让学生进一步体验到“掌握方法比死记硬背更有效”。

同时也复习了初中学过的知识,对物质之间的相互关系有一个比较整体的理解。

【教学目标】知识与水平:1.复习初中所学概念,在了解纯净物、混合物、单质、化合物、酸、碱、盐、氧化物等概念的基础上,能够从物质的组成与物质性质角度对物质实行分类。

2.体验实行分类的目的及意义,能够用不同的方法对化学物质及其变化实行分类。

3.掌握“交叉分类法”和“树状分类法”这两种常用的,具体的分类方法。

方法与途径:1.从日常生活中学生熟悉的一些分类事例入手,采用探究式的学习方法,让学生将学过的化学物质和反应实行分类整理归纳,将不同的知识通过某种关系联系起来,从而加深对知识的理解和迁移。

2.通过师生之间的交流与合作,起到教学相长的作用,从而达到最佳的教学效果。

情感与评价:形成将生产、生活实践与所学的化学知识相联系的意识。

第1节物质的分类知识回顾在化学学习过程中,对于数以千万计的化学物质和为数更多的化学反应,常常要用到分类法,利用分类法学习化学,可以起到事半功倍的效果。

人们常按物质的组成、结构、性质等知识将物质进行分类。

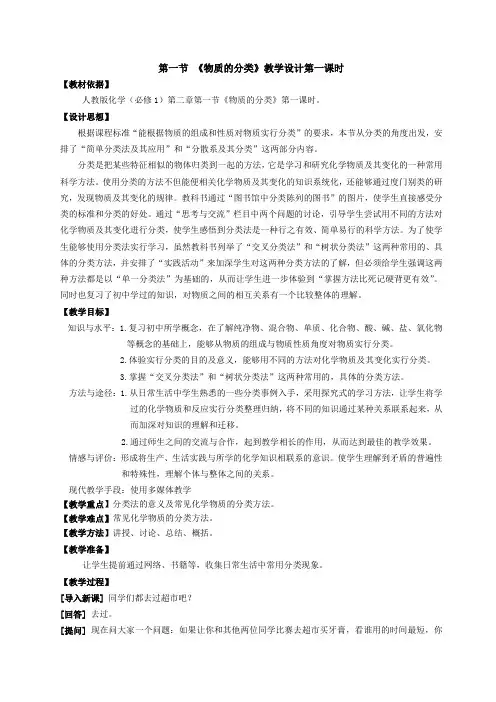

分类标准可以从物质的组成、结构和性质去确定。

1.物质简单分类如下:2材料又可分为天然高分子材料和合成高分子材料,塑料、纤维和橡胶都属于合成高分子材料。

例1 物质的分类标准有多种,标准可以是物质的组成、性质、用途……请根据所学知识,依据物质所具有的某种性质,自拟两种分类标准,对以下物质进行分类,每类至少包括三种物质(填化学式)氢气、氧气、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮(红棕色、有毒)、水、碳。

分类标准一,包括物质分类标准二,包括物质例2请你仔细研读下列表格中的例子:现其他的规律:(1)(2)例3 生活中的下列物质,属于合成纤维的是()A.棉花B.涤纶C.羊毛D.蚕丝入门衔接一、按物质种类分类分类方法:树状分类法:如化合物分为氧化物、酸、碱、盐。

1.氧化物根据氧化物对酸碱反应的不同,可以将氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物不成盐氧化物四类。

(1)酸性氧化物(又称酸酐):能与碱反应生成盐和水的氧化物,如2CO 、2SO 、3SO ,其对应的酸分别是32CO H 、32SO H 、42SO H 。

(2)碱性氧化物:能与酸反应生成盐和水的氧化物,如O Na 2、MgO 、CaO ,其对应的碱分别为NaOH 、2)(OH Mg 、2)(OH Ca(3)两性氧化物:既能与酸又能与碱反应生成盐和水的氧化物,如32O Al 、2)(OH ZnO H AlCl HCl OH Al 23333)(+=+ 23)(N a A l O N a O H OH Al =+(偏铝酸钠)+ O H 22(4)不成盐氧化物:既不能与酸、又不能与碱反应生成盐和水的氧化物,如CO 、NO 。

说明:不是所有的非金属氧化物都是酸性氧化物,如CO 、NO 等;也不是所有的酸性氧化物都是非金属氧化物,如72O Mn 是酸性氧化物,但所有的碱性氧化物都是金属氧化物。

第一章物质及其变化第一节物质的分类及转化第01课物质的分类板块导航01/学习目标明确内容要求,落实学习任务02/思维导图构建知识体系,加强学习记忆03/知识导学梳理教材内容,掌握基础知识04/效果检测课堂自我检测,发现知识盲点05/问题探究探究重点难点,突破学习任务06/分层训练课后训练巩固,提升能力素养1.从元素组成角度,认识常见物质种类,并通过绘制树状图建立元素与物质间联系,培养分类观的养成。

2.能应用简单分类法和树状分类法物质进行分类。

3.掌握分子、原子、离子、原子团的含义。

4.掌握混合物、纯净物、单质、化合物、金属和非金属的概念。

重点:宏观物质的简单分类。

难点:对单质、化合物、氧化物、酸、碱、盐等概念的理解。

知识点一物质的组成1.宏观上物质是由元素组成的,微观上物质是由分子、原子或离子构成的。

①分子:保持物质化学性质的最小微粒。

②原子:化学变化中的最小微粒。

③离子:带电荷的原子或原子团。

④原子团:在许多化学反应里,作为一个整体参加反应,如同一个原子一样的原子集团。

2.元素:具有相同核电荷数的一类原子的总称。

元素在自然界的存在形式有游离态和化合态。

①游离态:元素以单质形式存在的状态。

②化合态:元素以化合物形式存在的状态。

3.元素与物质的关系元素――组成单质:只由一种元素组成的纯净物。

化合物:由多种元素组成的纯净物。

4.原子与物质的关系5.同素异形体(1)概念:同种元素形成的不同单质叫同素异形体。

(2)形成方式①原子个数不同,如O 2和O 3;②原子排列方式不同,如金刚石和石墨。

(3)性质差异物理性质差别较大,化学性质相似,同素异形体之间的转化属于化学变化。

【特别提醒】①物质的组成可概括为“宏观一素(元素)、微观六子(原子、分子、离子、质子、中子、电子)”。

②由原子或离子构成的单质和化合物均用化学式表示。

③几乎所有的酸都是共价化合物,都有确定的分子式。

④只含一种元素的物质不一定是单质,如如O 2和O 3组成的混合物,只含一种元素的纯净物才是单质。

《物质的分类及转化》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 理解并掌握物质分类的基本观点和常见物质的分类方法。

2. 学会通过物质分类进行物质的互相转化干系分析。

3. 培养化学思维,提高分析问题和解决问题的能力。

二、教学重难点1. 教学重点:理解物质的分类方法,学会分析物质的互相转化干系。

2. 教学难点:复杂物质的分类和转化干系分析,需要结合化学反应进行理解。

三、教学准备1. 准备教学PPT,包含各种物质的图片和示例。

2. 准备常见物质的化学式和常见反应的实验器械。

3. 准备一些复杂物质的分类和转化干系的案例,供学生分析和讨论。

4. 准备一些习题,用于学生练习和检验学习效果。

四、教学过程:本节课是《物质的分类及转化》的第一课时,以下是具体的教学过程设计:1. 导入新课:起首通过一些常见物质的分类和转化实例,引导学生思考物质的分类和转化在生活和生产中的应用,激发学生的兴趣和求知欲。

2. 展示学习目标:明确本节课的学习目标,让学生知道本节课需要掌握的内容和需要达到的目标。

3. 组织学生分组讨论:将学生分成若干小组,每组分配不同的任务,如钻研不同类型物质的性质、分类方法和转化干系等。

通过讨论和交流,培养学生的合作认识和团队精神。

4. 展示学习资料:提供学习资料,包括物质的分类、转化干系和实验操作等,让学生自主探究和学习。

5. 组织教室交流:学生分组讨论结束后,组织各组代表在教室上进行交流,分享学习效果和怀疑,互相学习和启发。

6. 教师总结:教师对本节课的知识点进行总结,强调重点和难点,帮助学生加深印象和理解。

7. 安置作业:安置与本节课内容相关的作业,包括练习题、实验报告等,稳固所学知识。

在教学过程中,注重学生的主体地位,通过分组讨论、自主探究、教室交流等多种方式,激发学生的学习兴趣和主动性,培养学生的合作认识和团队精神。

同时,教师也注重引导和启发,帮助学生加深理解和掌握所学知识。

教学设计方案(第二课时)一、教学目标1. 知识与技能:学生能够理解物质分类方法的原理,掌握常见物质分类的标准和转化方式。

第二章 化学物质及其变化第一节 物质的分类(共2课时) 第1课时 简单分类法及其应用【教学目标】1.学会从多种角度、依据不同标准对物质进行分类;2.知道“交叉分类法”和“树状分类法”这两种常用的分类方法,能根据需要选择并制作分类图。

3.能够根据反应物、生成物的种类和类别把化学反应分为:化合反应、分解反应、置换反应和复分解反应。

【重点难点】学会从组成和性质的角度对常见物质进行分类【教学过程】【思考】走进超市,“超市”中琳琅满目的商品,为什么大家能迅速挑出自己所需要的商品?超市里根据物品的功能和性能将物品分为食品区、生活用品区等,再将食品区分为熟食品区、水果区、零售区等,通过分类后顾客可以轻松购物。

【提问】生活中也有很多分类的例子,请大家结合生活中的体验列举几个分类的例子,并说一说这样分类有什么好处呢?【交流】图书馆的书籍是分类放置的,马路上的车道是分类的、网络中的信息分类、QQ 好友的分类等等。

分类让是我们的生活变得更加便捷,生活更有条理,秩序。

在我们接触的事物中,应用分类方法的例子很多,分类不是目的,只是一种手段,能够提高人们工作、学习的效率,使人们更快、更便捷地达到目的。

那么在化学的科学研究中要不要运用分类的方法呢?【引入】到目前为止,发现和合成的化学物质已经超过3000万种,说到化学反应,那就更多了。

所以说分类法对学习化学起着不可替代的作用。

它不仅把化学物质及其变化规律系统化,还可以分门别类地研究这些物质及其变化规律。

【思考与交流】1.请尝试对你所学过的化学物质和化学反应进行分类,并与同学交流。

2.请从其他方面收集一些应用分类法的例子,讨论对它们进行分类的目的和意义。

(1)对物质进行分类(2)对氧化物的分类(3)对化学反应的分类【归纳】不论是对化学物质还是对化学反应所进行的分类,都是依据一定的分类标准。

分类标准不同,则有不同的分类方法。

也就是说:将物质进行分类,关键是找出分类的“标准”,而“标准”不是唯一的,所选的“标准”不同,分类结果页不同。

第一节物质的分类及转化(一)物质的分类一、树状分类法:对同类事物进行再分类的方法1、根据物质的组成与性质对物质进行树状分类:2、根据物质的组成与性质对无机化合物进行树状分类按能参与电离的H+个数3、常见的物质概念(1)酸的定义:在水溶液中电离产生的阳离子全部是H+的化合物例如:盐酸(HCl)、硫酸(H2SO4)、硝酸(HNO3)、氢碘酸(HI)、氢溴酸(HBr)、高氯酸(HCIO4)——六大强酸碳酸(H2CO3)、醋酸(CH3COOH)、磷酸(H3PO4)、氢硫酸(H2S)、氢氟酸(HF)、硅酸(H2SiO3)、次氯酸(HClO)、亚硫酸(H2SO3)、亚硝酸(HNO2)、草酸(H2C2O4)(2)碱的定义:在水溶液中电离产生的阴离子全部是OH-的化合物例如:氢氧化钠(NaOH)、氢氧化钾(KOH)、氢氧化钡(Ba(OH)2)、氢氧化钙(Ca(OH)2)——四大强碱氢氧化铁Fe(OH)3、氢氧化亚铁Fe(OH)2、氢氧化铜Cu(OH)2、氢氧化镁Mg(OH)2、氢氧化铝Al(OH)3、氨水NH3·H2O(3)盐的定义:在水溶液中电离产生金属阳离子(或NH4+)和酸根离子的化合物①正盐:在水溶液中电离只产生一种阳离子和一种阴离子的盐,例如:BaSO4、KNO3、NaCl、Na2SiO3、NaAlO2②酸式盐:在水溶液中电离还能产生H+的盐,例如:NaHCO3、KHSO3、NaHSO4③碱式盐:在水溶液中电离还能产生OH-的盐,例如:Cu2(OH)2CO3④复盐:在水溶液中电离产生两种或两种以上金属阳离子(或NH4+)的盐,例如:KAl(SO4)2 ·12H2O⑤络盐:含有络离子的盐,例如:Fe(SCN)3、K3Fe(CN)6、Ag(NH3)2OH(4)氧化物:只含两种元素,且其中一种是氧元素①不成盐氧化物:既不能与酸反应,也不能与碱反应生成相应价态的盐和水的氧化物,所谓相应价态即指化合价不变例如:CO、NO、NO2②碱性氧化物:与酸反应只生成盐和水的氧化物,例如:Na2O、CaO③酸性氧化物:与碱反应只生成盐和水的氧化物,例如:CO2、P2O5、Mn2O7④两性氧化物:与酸、碱都能反应,且都只生成盐和水的氧化物,例如:Al2O3注:碱性氧化物、酸性氧化物、两性氧化物都属于成盐氧化物⑤过氧化物:含有O22-的氧化物,例如:Na2O2、H2O2注:1、碱性氧化物:能跟酸反应且只生成盐和水的氧化物。