散文阅读结构类作用(1)

- 格式:ppt

- 大小:2.50 MB

- 文档页数:12

散文阅读中作用题的类型及解题思路(经典)高考的大阅读一般为精美的哲理散文、抒情散文和微型小说。

在文学作品阅读(古代诗歌阅读中也经常遇到)中我们常常遇到这样的题目,其要求一般为:……的作用是什么?……的好处是什么?结合上下文分析……表达效果。

本文特就阅读中表达作用题的类型、解法略作探讨。

一、人称表达类命题方向:可以针对某一人称的运用命题,也可以针对行文中人称的变化命题,或者针对称谓的变化命题。

常考重点:第二人称的作用第二人称一般都兼有拟人的意味,因此能使语言生动;而在表情达意方面,运用第二人称往往是直抒胸臆(或直接对话),呼告抒情,便于感情交流,增强文章的抒情性和亲切感。

经典例题:【例1】2000年高考《长城》第22题:这篇散文中,(1)作者主要用第二人称写长城,这样写的好处是什么?(2)第六段的结尾改用了第三人称“它”,原因是什么?【例2】06年辽宁卷第20小题:文章对牡丹等花木的称呼大多用第三人称,而在第五自然段中却有两处用了第二人称,这样写有何作用?请赏析。

1.《长城》第22题答为:①将长城拟人化:A.便于与长城对话;B.便于抒发感情。

②因为这句话承接“由是人们发现”而来,写的是“人们”的感受,而不是作者直接向长城抒怀。

2.06年辽宁卷第20小题答为:改用第二人称,将批判对象拟人化,形成一种面对面的质问之势,使作者的态度更为鲜明,便于直接抒发作者对那些名贵花木强烈的厌恶之情。

解题思路:(1)确认人称的运用或变化。

(2)了解每一种人称的作用,明确答题的方向。

(3)结合内容分析其具体作用。

基本知识点:人称的作用第一人称:叙述亲切自然,便于直接抒情,能自由地表达思想感情,给读者以真实生动之感。

第二人称:呼告抒情,便于感情交流,增强文章的抒情性和亲切感。

第三人称:能比较直接客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间限制,反映现实比较灵活自由。

二、修辞方法类命题方向:针对一些运用修辞手法的语句命题。

常考重点:修辞种类虽多,但用来设题的往往是比喻、拟人、排比与反复。

高考语文“散文阅读”的题型及解题思路高考语文“散文阅读"的题型及解题思路•一、思路结构类试题1.要求分析全文的行文思路〔或结构〕答题思路:这类题的答案绝不是各段落大意的简单累加,而是把文章各层次的层意概括进行组合。

答题程序应该是把握段落大意,然后准确切分文章层次并概括层意,最后把层意按照先后顺序组合起来。

格式一般为:第一部分〔先〕写了什么,第二部分〔然后〕写了什么,第三部分〔再〕写了什么,最后写了什么。

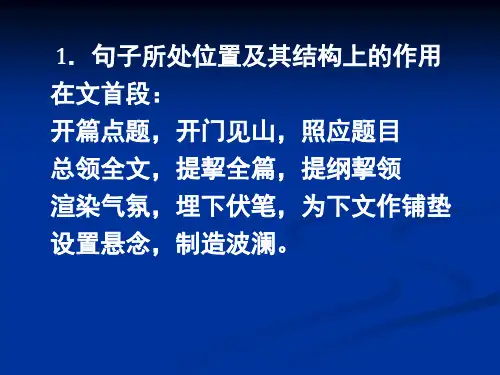

2.局部某句话、某处叙述、描写文字在全文中有何作用答题要点:因这类题涉及的内容皆在文中,所以考虑它的作用,要注意两点:一是它身处文章中间.第一就要考虑它与前后文之间的结构关系,甚至是全文的各个部分的关联。

一般为承上启下〔或前后呼应,或自然过渡到下一部分内容〕作用。

答题思路:“作用〔如:承上启下〕+分析〔它是怎样承上启下的〕〞结构形式,绝不能仅只回答“承上启下〞“首尾呼应〞“前后照应〞,一定要有作用分析。

3.开头有什么作用〔“开头为什么要从…写起〞〕答题要点:因这类题型的特点是先言其他,再引起文章主要内容〔主要事件、主要人物〕,它在文章中的位置决定了这类题答题有四个要素:一是与文题是否照应;二是是否能够自然引出下文主体内容,为下文作铺垫;三是与结尾是否照应;四是与主体内容是否形成反衬。

4.文中某处景物描写的作用。

〔或在开头,或在中间〕答题要点:有四个要素,一是景物本身的自然环境特征;二是对人物的烘托作用;三是对社会环境的暗示〔这一点要视情况而定,不要生拉硬扯〕;四是在结构上为下文铺垫。

二、内容要点概括类试题1.全文内容要点概括第一种:概括某些原因答题要点:很多散文,作家都是阐发某种生活感悟,明晰某些道理,而这些感悟、道理〔结尾的“果〞〕从何〔“因〞〕而来?那就是前面的叙事、描写、回忆等等。

说到底,散文全文一般就是一个大因果复句,所以这类题设题要求的跨度一般较大,涉及全文。

答题时思维视界要笼罩全篇,尽量把“因〞的数量找全.答案各点组织要尽量按照原文顺序。

高考语文:散文阅读四大题型详解一、作用题(一)标题的作用1.常考提问方式①标题的含义是什么?标题含义理解题能快捷、准确地考查出学生领悟作品内涵、初步鉴赏文学作品的能力。

这类题要求学生首先明确标题的表面义即字典义,然后弄清标题的语境义及延伸义,而语境义和延伸义一般与文章的主题有着直接的关系。

②标题的作用是什么?③为什么以此为标题?换成另一个标题好不好?④给文章取个合适的标题。

2.标题常见的作用①点名写作对象的特点和多层含义②表达作者主观感情和态度③揭示文章的主旨和哲理④成为文章的线索和构思思路⑤标题运用的修辞手法或写作手法的作用,如象征、比喻、一语双关等,有的标题对文中的人物和主题有象征作用。

⑥设置悬念,激发读者阅读兴趣解题思路:①题目含义:表面义、深层义。

②题目与表现手法的关系:运用何种修辞③题目与与文章结构关系:是否起到贯穿全文线索作用。

④题目与内容的关系:是否明确了时间、地点、人物、事件内容⑤题目与主旨情感的关系:是否揭示了文章的中心,表达了作者的情感。

⑥题目与人物命运的关系:是否暗示或揭示了人物的命运。

①明确标题含义:表层义、深层义。

②分析文章结构:与开头结尾的照应、文章的线索③标题与文章中心关系:本身的点题作用、揭示文章的中心内容④分析效果:注意题目本身特点(比喻等修辞、特定句式等);效果,生动形象、新颖含蓄、言简义丰、发人深思、引起读者思考及兴趣。

3.标题的含义一般标题有两层含义。

①联系表层含义即标题的字面义、常用义。

内容(词语的含义,点明写作对象、概括文章主要内容)。

②体会深层含义即比喻义、象征义、引申义等,往往是抽象的精神品质之类,常常是文章要揭示的中心。

答题步骤:第一步,理解标题的表层含义。

一般指的是其字典义或常用义。

第二步,体会标题的语境义(即比喻义、象征义、双关义和象征义等)。

第三步,联系全文内容,结合文章主旨,探究标题与文章中心的关系。

第四步,提炼整合答案。

答题模式:表层含义+深层含义+中心。

散文结构思路分析题一、阅读下而的文字,完成1〜3题。

(14分)夏日里那一片荫凉王政乡村人家的房前屋后总是长满了树,把村子遮掩在浓密的树荫里,像村子的衣裳。

炎炎夏日,浓密的树荫洒下一片片阴凉,乡村的夏天便有了一种天然的凉爽。

乡村的日子里填满了辛苦,农事劳作几乎不避风雨烈日。

夏收便是最典型的烈日下的劳作。

空阔的麦田里,金色的麦浪涌动着丰收的喜乐,也散发着令人生按的火辣和酷热。

但是,麦熟不等人,头顶的太阳如大火球般洒下利刃一样刺目耀眼的光芒,人们依然要下地割麦。

上中学时夏天就跟着大人们夏收劳动,每当割麦割得腰酸臂软、满头是汗时就想,麦地边要是有一棵树多好。

困乏了到树下小憩片刻,享受一下树荫的淸凉,该是多么惬意的事啊!事实上,有时候也会不堪酷热劳累,不顾大人的责怪,放下手里的镰刀,跑到离麦地稍远的河边或上崖下有树的地方去歇息。

坐在树荫里,沐浴着在汗水中渴盼而来的阴凉,那种浑身的凉爽和快意,真是舒坦得无法形容,也加深了我对树下阴凉的留恋和期待,我甚至为人们不在地头栽树而深感不解。

一次农闲时,和母亲一起淸理地边的杂草刺棘,看见草丛里有一棵自然生长岀来的幼小的椿树,我欣喜地告诉了母亲,并提议把椿树留下,不要和杂草一块淸理掉。

这种树在故乡野生的很多,长得也快,所以,我算计着不几年地边这棵小椿树就能长大,长岀繁枝,在夏日里给在地里劳动的我们撑起一片可以休憩的阴凉。

母亲却说,不行的,地边上不能有树,不然树荫遮住阳光,会影响庄稼生长。

那棵让我期待阴凉的小树最终还是被母亲连同杂草一起淸理了。

这也使我深深感到,复日的阴凉固然是好,但是,和所有美好的东西一样,要拥有它,也不是一件容易的事。

不过,麦子收回来晾晒时就不一样了。

人们把新打的麦子在地上撒开摊薄,让太阳一览无余地疑晒着,人坐在麦场边上那棵柿树的阴凉里。

那是一棵很大的柿子树,仅暴履在地而上错综盘缠的树根就有一片席子那么大,浓密的树冠足够有一栋房子那么高大,洒下的阴凉就可想而知了。

散文结构的特点及作用散文是一种常见的文学形式,它以故事性和抒情性为特点,通过文字表达作者的感受、思考和观点。

散文的结构在表达内容和影响读者方面起着重要的作用。

散文结构的特点如下:1. 灵活性:与其他文学形式相比,散文的结构更加灵活自由。

它可以没有固定的章节划分,也可以没有明确的起承转合,而是根据作者的目的和想法来安排各段内容。

灵活性:与其他文学形式相比,散文的结构更加灵活自由。

它可以没有固定的章节划分,也可以没有明确的起承转合,而是根据作者的目的和想法来安排各段内容。

2. 个性化:散文的结构往往与作者的个人风格和思维方式有关。

每个作家都有自己独特的散文结构,体现了他们的创造力和思考方式。

个性化:散文的结构往往与作者的个人风格和思维方式有关。

每个作家都有自己独特的散文结构,体现了他们的创造力和思考方式。

3. 多样性:散文结构可以多种多样,根据不同的主题和目的选择合适的结构形式。

常见的散文结构包括记叙结构、议论结构、抒情结构等,每种结构都有不同的表达方式和效果。

多样性:散文结构可以多种多样,根据不同的主题和目的选择合适的结构形式。

常见的散文结构包括记叙结构、议论结构、抒情结构等,每种结构都有不同的表达方式和效果。

散文结构的作用有:1. 引导读者:散文结构可以引导读者的阅读和思考。

通过合理的结构组织,作者可以将重要的观点和信息呈现给读者,帮助他们更好地理解和把握作品的主题和内涵。

引导读者:散文结构可以引导读者的阅读和思考。

通过合理的结构组织,作者可以将重要的观点和信息呈现给读者,帮助他们更好地理解和把握作品的主题和内涵。

2. 提升表达效果:散文结构的选择和安排能够提升作品的表达效果。

不同的结构形式可以营造不同的氛围和效果,让读者更加深入地参与到故事或思考中。

提升表达效果:散文结构的选择和安排能够提升作品的表达效果。

不同的结构形式可以营造不同的氛围和效果,让读者更加深入地参与到故事或思考中。

3. 增加艺术性:散文结构的合理运用可以增加作品的艺术性。

高考语文散文阅读理解题型梳理本文梳理的散文阅读理解题型如下:1. 散文的文体特征“形散神聚”2.行文思路与构思3.作用类4.含义类5.表达技巧6.语言特色7.概括类8.新问法一、散文的文体特征“形散神聚”【例题】汪曾祺的《泡茶馆》一文具有散文“形散神聚”的特色,请加以简析。

形散:①取材自由/内容丰富,既写到联大学子、花生西施、绍兴老板等各色人群,又有对当地民间日常生活、风土习俗的描绘;②打破空间限制,描写的空间地点自由多样,既写到凤翥街的多家茶馆,还写到文林街的茶馆;③运用的表达方式较丰富,有变化,既有记叙,描写,也有议论。

神聚:①主题明确集中。

丰富的内容都是为体现“泡茶馆对联大学子的影响”的主题而服务;②线索清晰,贯穿全文。

以空间的推移为线索,移步换景。

二、行文思路与构思1、概括/梳理行文思路题:“思路”“层次”“过程”【例题】2016年北京卷《白鹿原上奏响一支老腔》作者对老腔的认识经历了怎样的变化过程?请结合全文简要说明。

①开始不知道,不了解,后产生神秘感。

②第一次看过老腔表演之后,感到震撼。

③再看老腔表演时,怀疑其中是否掺杂了乡情带来的偏爱。

④最后认识到自己被老腔征服完全是因为老腔自身强大的艺术魅力。

【例题】2020全国三《记忆里的光》作者对儿时看火车的经历叙述很有层次感,请结合作品具体分析。

①看火车前,萌生念头:大同学对火车形象的描述,让“我”萌生看火车的念头;②付诸行动,看火车,夜间穿过坟场,耳朵贴在铁轨上,写出“我”看火车时的兴奋与好奇;③看火车后,抒发感受:火车头上挂着光芒闪烁的镰刀锤头图案,让“我”感到特别,也感到亲切。

2、线索:(1)概括线索:【例题】2020年新高考1卷《建水记》本文采用空间和时间两条线索行文,请分别简要分析。

①文章以空间的转换为行文结构,展开对建水的描写,从城外的临安车站开始,依次写穿过城门,经过街道,商场,胡同小巷,最后进入家庭院落;②文章以时间的延续为思想线索,将建水同时置于历史文化传承与当下日常生活中来描写,表现这座古城经久不衰的生命活力。

散文阅读“作用类”题目解答技巧如果问你“……对主题,主旨,中心有何作用,要用突出,点明,揭示,深化,暗示等词语来回答。

”常用术语:丰富了文章的内涵,内容,等等;增强文章的表现力,感染力,现实性等等; 构成贯穿的情感……线索。

象征手法对文意表达起到什么作用?答:富有文学性,形象生动、富有美感,而且比较含蓄。

恰当地运用象征手法,可以使要表达的思想感情含蓄、深沉、形象、具体、感人至深。

多次写……扣住※※※来行文。

叠字运用的作用:音乐性、形象性、情感性。

如果问※※※对表达全文有何作用,应该用:构成贯穿全文的感情等等线索;是全文的中心,主旨句等来回答。

xx>句话对表达xx>中心或段意有什么作用?答:补充,点明,出现两种事物要想对比,衬托(反衬。

第二人称作用自由、灵活、真切、亲切。

营造了一种与读者交流的情境和氛围便于抒发内心情感。

第三人称作用使评述更为中肯、公允、客观。

引用诗句想:深化主题(结尾;引出XXX非结尾,或者是为了说明某一观点。

揭示※※※ 的深层含义一般为“我想,我认为,我觉得等等。

”与后文形成反差,对照祥林嫂以前话不多,后来特别能说一段话或一句话在表达上的作用应该如何回答以及必要用语。

表达:记叙,议论,抒情,说明等等。

答题分三步第一,答表达手法,修辞方式:比喻,拟人,对比(两种事物同时出现等等。

第二,答这一段话或一句话的意思,内容。

例如:托尔斯泰的森林,答内容:托尔斯泰一生大多数时间是在森林中度过;他的创作也是在森林中完成;他死后葬在森林里。

第三,答好处和修辞手法的作用。

常用术语:形象准确生动(比喻句,描写,俗语等等);真实可信;通俗易懂;突出强调(对比,衬托,反复);含蓄委婉,发人深思,意在言外,增强文章的表现力,感染力,说服力(举例子,为中心,段意服务;亲切可见可感,化静为动,化抽象为具体,化无视为可见可感。

丰富了文章的内容(加进去的东西显的可有可无。

比喻的作用:a化平淡为生动;b,化深奥为浅显;c,化抽象为具体;d,化冗长为简洁。

题型一结构作用分析题——作者思有路,遵路识斯真构建解答结构作用分析题的知识体系一、整体分析结构思路作品的结构是指作者行文思路的外在表现,指作品的整体构思(布局谋篇)、行文线索以及段落间(各个部分和各个方面之间)的关系与安排。

1.整体构思(布局谋篇),包括文章结构的安排和材料的组织文章在结构上有三种层次关系。

第一种是相承,它包括承接关系和递进关系,通常表现为:由叙事到议论或抒情,由写景到议论或抒情。

第二种是相并,它包括并列关系和对照关系,通常有并列式、对比式等。

第三种是相属,它包括总分关系和分总关系。

材料组织的方式有以下几种:①从时间上组织材料,②从空间(场面)上组织材料,③以物件(观察点)为中心组织材料,④以情感(或认识)过程来组织材料,⑤由实到虚、层层深入组织材料。

需要指出的是,组织材料的方式常常是线索本身;有时材料组织的呈现形式可以从全文的表现手法的角度考虑,如抑扬、虚实、对比等。

构思篇章的技巧有开门见山、首尾呼应、卒章显志、伏笔照应、层层深入、过渡铺垫、设置线索、烘托铺垫、前后照应、设置悬念、制造波澜、起承转合、曲折有致等。

2.行文线索散文的常用线索有感情线索、事物线索、人物线索、思绪线索、景物线索、行程线索、时间线索、空间线索等。

复杂的文章,线索不止一条。

抓线索,一要了解文章的体裁分类和表现手法。

以物喻人的散文一般以作者对“物”的理解或情感为线索,写景散文一般以游踪或某一景物为线索,叙事记人散文一般以事情发生、发展的过程或与人物交往的过程为线索,抒情散文往往以感情为线索。

阅读时抓住线索有助于我们了解文章的立意,把握文章的主旨。

二要注意文章标题(有的标题直接揭示线索)。

三要注意文中反复出现的词语、句子。

四要特别注意文中的议论、抒情部分,因为散文中的“情”,通常是文章组织材料的重要线索。

线索不明的文本,往往直接考查思路。

理清思路,重在弄清文章是怎么写的,文章各段写的是什么内容,是从哪个角度来写的;段与段之间是什么关系,它们之间是如何照应的,又是如何形成一个有机的整体的。

散文阅读常见题型和答题技巧一、分类记叙散文、抒情散文、议论散文二、表现手法象征、衬托、对比、借景抒情、托物言志、咏物寄情、寓理于事、融情于事、先抑后扬、以小见大三、概括文章主题1、考题形式:直接概括全文或某一段落的主题或作者的思想感情。

2、方法:(1)找到文中的中心句和暗示主题的提示语、关键词语,从中概括文章主题;(2)从所选的材料中概括,材料是为文章中心服务的,我们可以看文章所选的材料表达了作者什么样的观点、态度、感情,从中找到作者要表达的主题思想。

3、答题要点:(1)能利用原文词语,尽可能使用;(2)没有原文词语可利用时,要注意语言文字表达的准确性和层次性,要做到言简意赅又不漏掉答题点。

四、找文章线索散文线索就是文章结构的红线,抓住线索,也就抓住了作者的思路1、考题形式:直接问文章的线索是什么或说说作者选择材料的依据等2、方法(1)注意文章标题(有的标题直接揭示线索,有的标题包含线索的因素);(2)注意文中反复出现的词语、句子;(3)特别注意文中的议论抒情,因为散文中的“情”通常是文章组织材料的重要线索。

3、答题要点:找到线索,根据提问灵活回答。

关键是能判断准线索。

五、重要句子深刻含义1、重要句子指:(1)题目;(2)开头;(3)结尾;(4)过渡句。

2、重要句子的特征:(1)含蓄深刻;(2)用比喻、拟人等修辞手法。

3、重要句子的作用:(1)题目的作用——揭示中心(对象);形象含蓄,激发兴趣。

(2)开头的作用——揭示中心(点题);引出话题(下文);设置悬念;激发兴趣。

(3)结尾的作用——总结上文;揭示(突出)主旨;语言含蓄深刻,留有余味。

(4)过渡句的作用——承上启下。

解答技巧:(1)分析句子的表层含义。

(若是比喻句,找出本体代入句中;)(2)分析句子的深层含义(即感受词句中作者所表达的思想感情)(回答时注意紧扣文章或段落中心。

)(3)如果句子用了某种修辞手法,先弄清句子运用了什么修辞,然后根据这种修辞的特征、功能,结合具体语境,琢磨句子的含义。