九年级化学第三单元教学设计新部编版

- 格式:doc

- 大小:200.00 KB

- 文档页数:11

初中第三单元化学教案模板主题:化学的基本概念教学目标:1. 了解化学的定义和基本概念;2. 理解物质的分类及其特性;3. 掌握元素、化合物和混合物的区别;4. 掌握化学式和化学方程式的表示方法。

教学重点:1. 化学的定义和基本概念;2. 元素、化合物和混合物的区别;3. 化学式和化学方程式的表示方法。

教学难点:1. 理解物质的分类及其特性;2. 掌握化学方程式的表示方法。

教学过程:一、导入(5分钟)教师引导学生回顾上一课的内容,通过提问和讨论引入本课的主题。

二、讲解化学的定义和基本概念(15分钟)1. 介绍化学的定义和基本概念;2. 分类讨论物质的特性。

三、讲解元素、化合物和混合物的区别(15分钟)1. 介绍元素、化合物和混合物的定义及特点;2. 通过实例让学生理解区分这三种物质的方法。

四、掌握化学式和化学方程式的表示方法(20分钟)1. 讲解化学式和化学方程式的含义和表示方法;2. 给学生一些实践的练习题进行巩固。

五、课堂练习与讨论(10分钟)教师设计一些与课堂内容相关的练习题,让学生进行小组讨论并展示答案。

六、总结与作业布置(5分钟)教师对本节课的内容进行总结,强调重点和难点,并布置相关的作业。

教学反思:本节课通过讲解化学的基本概念,让学生初步了解了化学的定义和基本概念,以及物质的分类及其特性。

通过实例让学生更好地理解元素、化合物和混合物的区别,同时也让学生掌握了化学式和化学方程式的表示方法。

在课堂练习与讨论环节,学生展示了较强的学习能力和团队合作能力。

通过反思本节课的教学过程及效果,可以适当调整教学方法和内容,更好地提高学生的学习效果。

人教版(2024新版)九年级上册化学:第三单元跨学科实践活动2《制作模型并展示科学家探索物质组成与结构》教案教学设计【教材分析】《义务教育化学课程标准(2022年版)》在教学建议中提出:“教师还应重视跨学科内容的选择和组织,加强化学与物理、生物学、地理等学科的联系,引导学生在更宽广的学科背景下综合运用化学和其他学科的知识分析、解决有关的实际问题。

”跨学科主题教学,引导学生开展综合学习活动,是培养学生核心素养的必要途径,是打破学科边界、强化课程协同育人的必要手段,是帮助学生形成深层知识理解的必要环节。

【学情分析】在与观念建构相关的各种课题研究中,我们发现,作为物质世界的最小单元“分子”、“原子”和“离子”,学生始终难在脑海中形成比较清晰的印象,运用起来就更加捉襟见肘。

这就需要我们采取更有效的措施来帮助学生化解难点,帮助学生运用跨学科知识,亲身经历创意设计,动手制作微粒模型以解决这一化学难题,在实践过程中,学生通过整个项目的系统规划和实施,体验实践创造价值的过程,感受合作、协同创新解决问题的重要性。

【教学目标】1.了解物质的组成,探究人类探索物质结构的历史。

2.探索物质结构的意义,制作微观粒子模型。

3.帮助学生实现知识的融会贯通和创造性迁移,与其他学科、与现实生活建立起关联。

4.自觉地挖掘学科课程内容的综合化、实践化要素。

5.以学生为主体,关注学生的自主参与和积极探索。

【教学重点】实现知识的融会贯通和创造性迁移,与其他学科、与现实生活建立起关联。

【教学难点】实现知识的融会贯通和创造性迁移,与其他学科、与现实生活建立起关联。

【教学方法】自主学习法、探究学习法、合作学习法【教学准备】教师准备:多媒体课件。

学生准备:复习分子原子知识。

【教学过程】【新课导入】自然界存在着繁多的物质,物质也在不断的发生改变。

物质是怎么构成的?物质的结构与物质的性质之间有什么样的关系?…人类对这些问题的探索经历了漫长而艰辛的过程,而且科学家们还在为寻求这些问题的答案进行着坚持不懈的探索。

人教版(2024新版)九年级上册化学:第三单元课题2《原子结构》教案教学设计一、教材分析九年级学生在之前的学习中已经初步了解了分子和原子的概念,对物质的微观构成有了一定的认识。

然而,原子结构的内容相对抽象,远离学生的生活经验,学生难以形成直观的表象认识。

此外,学生在物理课上虽然接触过电荷等概念,但对于原子内部粒子的带电性和电性关系等知识仍需进一步学习。

因此,在教学过程中,教师需要采用多种教学手段,如多媒体展示、实验演示、类比推理等,将抽象的原子结构直观化,帮助学生理解和掌握相关知识。

同时,教师还应关注学生的学习差异,采用分层次教学和个别指导相结合的方式,确保每个学生都能在课堂上取得成长和进步。

二、设计思路原子的结构是初中化学教学中的一个重要内容,它位于义务教育教科书九年级上册化学(人教版)第三单元中,是学生学习化学的基础。

本单元共分“分子和原子”“原子的结构”“元素”三个课题,其中“原子的结构”包含原子的构成、原子核外电子排布、离子的形成、相对原子质量等内容。

通过本单元的学习,学生将从微观角度理解物质的构成,为后续学习化学反应、酸碱盐等知识打下坚实基础。

原子的结构教学不仅涉及原子构成粒子的种类和数量,还包含构成原子的原子核、核外电子、质子和中子在层次、电性、数量和质量等方面的相互联系。

这些知识点对于学生理解物质世界的本质具有重要意义,也是培养学生抽象思维和逻辑推理能力的关键。

三、教学目标【化学观念】了解原子是由原子核和核外电子构成的,原子核带正电,电子带负电。

了解原子核是由质子、中子构成的,质子带正电,中子不带电。

理解原子的质量主要集中在原子核上。

【科学思维】了解原子核外电子的排布规律及离子的形成过程。

初步掌握相对原子质量的概念及其计算方法。

【科学探究】通过观察、想象、类比、模型化的方法,初步理解化学现象的本质。

学会运用科学探究的方法,如观察、归纳、推理等,解决化学问题。

能够在宏观与微观之间建立联系,理解物质的微观构成与宏观性质之间的关系。

初中化学第三章讲解教案

主题:物质的化学组成

一、学习目标

1.了解化学元素的概念和性质。

2.掌握元素符号和元素周期表的基本知识。

3.了解化合物的概念和结构。

4.能够根据化学式判断化合物的成分。

二、教学重点和难点

重点:化学元素和化合物的基本概念。

难点:掌握元素符号和化学式的应用。

三、教学过程

1.引入

通过展示常见物质的化学式,引导学生思考物质的组成及其特点。

2.讲解

(1)化学元素:介绍元素的概念和性质,以及元素符号的表示方法。

(2)元素周期表:简要介绍元素周期表的组织结构和分类原则。

(3)化合物:介绍化合物的概念和结构,以及化学式的表示方法。

3.实践

让学生完成一些化学式的练习,巩固所学知识。

4.拓展

通过实际生活中的例子,引导学生思考化合物在生活中的应用。

5.总结

总结本节课所学内容,并鼓励学生积极参与化学实验,加深对化学概念的理解。

四、作业

完成相关练习题,并思考一个化合物在生活中的应用例子。

五、教学反思

本节课主要介绍了物质的化学组成,通过讲解和实践引导学生掌握化学元素和化合物的基本知识。

在教学过程中,应注重引导学生运用所学知识解决问题,并加强理论与实践的结合。

人教版(2024新版)九年级上册化学:第三单元3.3《元素》教案教学设计一、教材目标化学观念:了解元素的概念,能够将物质的宏观组成与微观结构统一起来科学思维:初步认识元素周期表,知道它是学习和研究化学的工具。

科学探究:能从元素的角度对纯净物进行分类。

科学态度与责任:在课堂活动中培养学生善于合作、勤于思考、勇于实践的科学精神。

二、设计思路《元素》章节是初中化学课程中的核心部分,它不仅衔接了前面的原子结构知识,也为后续学习化合物、化学反应等打下基础。

教材通过清晰的概念界定、丰富的实例展示以及元素周期表的引入,使学生全面了解元素的概念、分类、性质及周期性变化规律。

本章节注重理论与实践相结合,通过实验活动让学生亲身体验元素的性质,培养其观察、分析和解决问题的能力。

同时,教材还强调了元素在自然界和人类社会中的重要作用,旨在培养学生的科学素养和环保意识。

学生在进入《元素》章节学习前,已经初步掌握了原子的基本结构和元素的概念,对化学世界有了一定的认识。

然而,元素作为化学学科中的基础概念,其种类繁多、性质各异,且元素周期表的内容较为复杂,对学生来说仍是一个挑战。

部分学生可能因为抽象思维能力不足或学习方法不当,难以将元素的概念与实际应用联系起来。

此外,学生对元素周期表的理解和应用能力也存在差异,需要教师在教学过程中给予更多的指导和帮助。

针对这些情况,教师应采用多样化的教学手段,激发学生的学习兴趣,帮助学生克服学习难点,提高学习效果。

三、教学重难点元素的概念;元素符号的书写及含义;能从元素的角度对纯净物进行分类。

四、教学过程同学们,大家好!今天,我们将踏上一场奇妙的旅程,去探索化学世界的基石——元素。

元素,这个听起来既神秘又基础的词汇,其实就在我们身边,构成了万物的基础。

想象一下,从浩瀚的宇宙星辰到微小的生命细胞,从坚硬的金属到柔软的织物,这一切的一切,都是由元素组成的。

那么,什么是元素呢?它们有哪些特性?又是如何被发现和分类的呢?接下来,就让我们一起揭开元素的神秘面纱吧!一、引入新课在开始之前,我们先来回顾一下前面的知识。

九年级化学上册第三单元课题3 元素教案(新版)

新人教版

【教学目标】

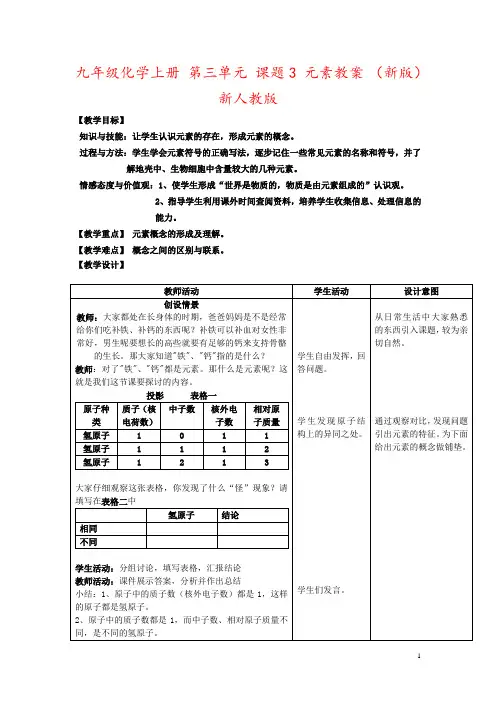

知识与技能:让学生认识元素的存在,形成元素的概念。

过程与方法:学生学会元素符号的正确写法,逐步记住一些常见元素的名称和符号,并了解地壳中、生物细胞中含量较大的几种元素。

情感态度与价值观:1、使学生形成“世界是物质的,物质是由元素组成的”认识观。

2、指导学生利用课外时间查阅资料,培养学生收集信息、处理信息的

能力。

【教学重点】元素概念的形成及理解。

【教学难点】概念之间的区别与联系。

【教学设计】

板书设计

一.元素:具有相同核电荷数(即质子数)的一类原子的总称。

二.元素和原子的区别与联系

三.元素符号:1.写法:一大二小

2.意义:表示一种元素

表示这种元素的一个原子。

课题2 原子的结构一、教学背景和地位:第三单元教材是"双基"的重要组成部分,本单元教材对于学生十分重要,它既是今后学习的理论基础,又是必不可少的化学学习工具,是初中能否学好化学的第一道"分水岭"。

通过本节课的学习,可为学生从微观的角度探究宏观物质变化的奥秘打开一扇窗口;使学生对物质的微观构成有一个大体轮廓。

二、教学课题物质构成的奥秘是初中化学的重要内容之一,原子的构成又是学生对微观世界的第二次接触。

本课题主要是在学生学习分子、原子的概念的基础上深入探究离子的形成及介绍相对原子质量。

为了对学生进行爱国主义教育,介绍为相对原子质量的测定做出卓越贡献的我国科学院院士X青莲教授。

三、教学设计思路原子核外电子的排布,特别是离子的知识,是为了进一步学习化合价和化学式打基础,特别是构成物质的粒子在前面我们学习的有分子、原子,在此基础上我通过原子结构的稳定性引出离子,从而引出构成物质的粒子还有离子。

我在教学中根据新课程标准,采取多种教学手段,课件、白板、视频动画等。

教学程序上采取老师提问--小组讨论--表达交流--老师和学生共同总结,最后通过测试反馈来完成教学。

处在网络时代的学生大多数很喜欢上网,于是我就投其所好,利用多媒体课件演示动画,模拟微观变化,帮助学生认识离子的形成过程和学会离子的符号表示。

这样不但能顺利突破本节课的难点,也促进了学生微观思维能力的发展。

四、教学目标【知识与技能】1、知道原子核外电子的分层排布规律,能画出1-18号元素的原子结构示意图。

2、以氯化钠为例,了解离子的形成的过程。

知道里是构成物质的一种粒子。

3、知道相对原子质量的含义,并学会查相对原子质量表。

【过程与方法】1、了解化学在宏观物质与微观粒子之间建立联系的途径和特点。

2、体验“发现问题(矛盾)——实验现象分析——建立模型——解释现象”过程,初步应用有现象到本质、宏观与微观相结合的思维方法。

【情感态度与价值观】1、逐渐树立世界是物质的、物质是可分的这一辩证唯物主义观点。

第三单元教学设计《物质构成的奥秘》单元教学目标:1.认识一些常见物质的组成和构成,能用简单的化学用语进行描述。

2.理解物质变化的实质,认识微粒的特征。

培养对自然现象、实验现象的猜测、观察,分析、交流、总结等探究能力。

3.掌握原子的构成结构,相对原子质量,原子核外电子排布,离子的形成。

以及核电荷数、核内质子数和核外电子数的关系,相对原子质量概念的形成,离子与原子的关系。

4.帮助学生用微观的观念去学习化学,体验探究的过程,学会分析问题、解决问题。

5.养成学生乐于思考,乐于探索的品质,保持学习化学的好奇心。

单元教学重难点:1.认识分子、原子是客观存在的,是构成物质的两种微粒。

认识微粒的特征。

培养对自然现象、实验现象的猜测、观察,分析、交流、总结等探究能力。

建立微观粒子想象表象,初步体会它与宏观物体运动的不同。

2.掌握原子的构成结构,相对原子质量,原子核外电子排布,离子的形成。

以及核电荷数、核内质子数和核外电子数的关系,相对原子质量概念的形成,离子与原子的关系。

3.理解元素的概念,元素符号的书写和意义,元素周期表的排列规律和相关信息。

单元教材分析:本单元是物质结构理论的重要开端,是学生从宏观世界进入微观领域的重要开始,粒子由于看不到摸不着内容比较抽象,与学生的生活经验距离较远,再加上前面所学化合物知识能提供支持的感性经验有限,这给学生的学习和教师的教学带来了一定的挑战。

课题1:《分子和原子》,主要让学生了解物质是由分子、原子等微观粒子构成,了解分子的性质。

运用分子的知识解释某些日常现象,并通过对物质及其变化的宏观现象与微观本质之间相互联系的分析推理,培养学生的想象能力和抽象思维能力。

通过对物质世界是运动的认识,培养学生用辩证统一的观点思考问题的思想方法。

课题2:《原子的结构》,主要让学生知道原子的构成,以及构成粒子之间的关系;了解原子结构示意图是一种模型化的方法。

了解原子核外电子是分层排布的;了解稀有气体、金属和非金属原子的原子核外电子的排布特点。

教学设计

总体要求:1.“统一”设计“分段”教学;2.围绕“三维”落实“三问”;3.充实“心案”

活化“形案”。

活化“形案”。

活化“形案”。

活化“形案”。

教学设计

总体要求:1.“统一”设计“分段”教学;2.围绕“三维”落实“三问”;3.充实“心案”化“形案”。

总体要求:1.“统一”设计“分段”教学;2.围绕“三维”落实“三问”;3.充实“心案活化“形案”。

总体要求:1.“统一”设计“分段”教学;2.围绕“三维”落实“三问”;3.充实“心案”活化“形案”。

教学设计

总体要求:1.“统一”设计“分段”教学;2.围绕“三维”落实“三问”;3.充实“心案”活化“形案”。

总体要求:1.“统一”设计“分段”教学;2.围绕“三维”落实“三问”;3.充实“心案”活化“形案”。

总体要求:1.“统一”设计“分段”教学;2.围绕“三维”落实“三问”;3.充实“心案”活化“形案”

活化“形案”。

初中化学第三章第三节教案教学目标:1. 了解溶液的概念,掌握溶液的本质特征。

2. 学会使用溶液的浓度的表示方法。

3. 能够区分溶液、悬浊液和乳浊液。

4. 培养学生的实验操作能力和观察能力。

教学重点:1. 溶液的概念。

2. 溶液的浓度表示方法。

教学难点:1. 溶液的本质特征。

2. 区分溶液、悬浊液和乳浊液。

教学准备:1. 实验室用具:烧杯、试管、滴定管等。

2. 实验试剂:酒精、盐、糖等。

3. 课件和教学素材。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 通过日常生活实例,引导学生思考溶液的概念,如饮料、盐水等。

2. 学生分享对溶液的理解,教师总结并板书溶液的定义。

二、探究溶液的本质特征(15分钟)1. 学生分组进行实验,观察不同物质的溶解过程,记录实验现象。

2. 学生汇报实验结果,教师引导学生总结溶液的本质特征。

三、学习溶液的浓度表示方法(15分钟)1. 教师讲解溶液浓度的概念,如质量分数、摩尔浓度等。

2. 学生通过实验测定不同溶液的浓度,学会使用浓度表示方法。

四、练习区分溶液、悬浊液和乳浊液(10分钟)1. 学生分组进行实验,观察不同液体的性质,如稳定性、透明度等。

2. 学生汇报实验结果,教师引导学生区分溶液、悬浊液和乳浊液。

五、课堂小结(5分钟)1. 教师引导学生总结本节课所学内容,强化对溶液概念和浓度的理解。

2. 学生分享学习收获,教师给予鼓励和评价。

六、作业布置(5分钟)1. 完成课后练习,巩固对溶液概念和浓度的理解。

2. 预习下一节课内容,做好学习准备。

教学反思:本节课通过日常生活实例和实验操作,引导学生了解溶液的概念,掌握溶液的本质特征和浓度表示方法。

在教学过程中,要注意关注学生的学习情况,及时解答学生的疑问,提高学生的学习兴趣和积极性。

同时,通过练习区分溶液、悬浊液和乳浊液,培养学生的实验操作能力和观察能力。

在今后的教学中,要继续加强对溶液相关知识的教学,为学生打下扎实的化学基础。

初中第三单元化学教案

主题:物质的性质

教学目标:

1. 了解物质的分类及其性质。

2. 掌握常见物质的性质及其应用。

3. 培养学生观察、实验和探究的能力。

教学重点:

1. 物质的分类及其性质。

2. 常见物质的性质及其应用。

教学难点:

1. 探究不同物质的性质。

2. 运用化学知识解决实际问题。

教学准备:

1. 教材《化学》第三单元相关内容。

2. 实验器材及化学药品。

3. 多媒体教学设备。

教学过程:

一、复习导入(5分钟)

老师通过讨论或提问复习上节课的内容,引入本节课的话题。

二、知识讲解(15分钟)

1. 介绍物质的分类及其性质。

2. 讲解常见物质的性质及其应用。

3. 分析不同物质之间的区别和联系。

三、实验探究(30分钟)

1. 进行一些简单的化学实验,让学生观察并记录实验结果。

2. 引导学生根据实验结果分析不同物质的性质。

四、讨论分享(10分钟)

学生讨论并分享实验结果,探讨不同物质的性质及其应用。

五、拓展延伸(10分钟)

老师为学生提供一些拓展资料或思考题目,引导学生深入探讨物质的性质。

六、作业布置(5分钟)

布置相关作业,巩固本节课所学内容。

七、课堂总结(5分钟)

老师对本节课的教学内容进行总结,并展望下节课的内容。

教学反思:

本节课通过实验探究和讨论分享,激发了学生学习化学的兴趣,增强了他们对物质性质的

理解。

但是需要注意引导学生认真记录实验过程和结果,提高实验操作的细致性和规范性。

部编人教版九年级上册化学全册教案(新教材)第一单元化学基本概念和常见实验课时1 化学的基本概念- 教学目标:通过本课的研究,使学生了解化学的基本概念,掌握元素、化合物、混合物的概念,并能运用所学知识解决相关问题。

- 教学重点:元素、化合物、混合物的概念及其区别。

- 教学难点:运用所学知识解决相关问题。

- 教学过程:- 导入:介绍化学是一门研究物质变化和性质的科学,引发学生对化学的兴趣。

- 呈现:通过图示和实例,介绍元素、化合物、混合物的概念及其区别,并让学生进行思考和讨论。

- 实践:安排简单的实验,观察一些物质的变化和性质,并根据实验现象进行讨论和总结。

- 拓展:通过讲解物质分离技术,引导学生思考如何分离混合物中的成分。

- 归纳:总结元素、化合物、混合物的概念及其区别,并强化学生的记忆。

- 练:布置相应的练题,检查学生对所学知识的掌握情况。

课时2 化学实验的基本步骤和常用仪器- 教学目标:通过本课的研究,使学生掌握化学实验的基本步骤和常用仪器,能够正确使用仪器进行实验,并做到安全、准确地记录实验数据。

- 教学重点:化学实验的基本步骤、常用仪器及其使用方法。

- 教学难点:正确使用仪器进行实验,并安全、准确地记录实验数据。

- 教学过程:- 导入:复上节课的内容,引导学生思考化学实验的重要性和必要性。

- 呈现:介绍化学实验的基本步骤,包括确定实验目的、准备实验器材、进行实验操作、观察实验现象和记录实验数据等。

- 实践:讲解常用的实验仪器及其使用方法,并组织学生进行实验操作。

- 拓展:通过讲解实验室安全常识,教育学生在实验过程中的安全注意事项。

- 归纳:总结化学实验的基本步骤和常用仪器,提醒学生注意实验操作的细节。

- 练:布置相关的练题,巩固学生对所学知识的记忆和理解。

... (依此类推,根据教学大纲和课程安排编写)。

九年级化学上册第三单元《课题3元素》教学设计(新版)新人教版【课题3元素一、教材分析(一)教材地位与作用:本节课主要内容涉及的是化学用语和化学基本概念的教学,是双基的重要组成部分,是宏观与微观的结合。

这部分知识是今后学生学习化学必不可少的工具和理论基础。

因此具有很重要的作用。

(二)课标分析一级主题物质构成的奥秘二级主题认识化学元素物质组成的表示物质的化学变化二、学情分析(一)学生情况分析:1.学生已有的经验知识:分子、原子、离子的概念;化学变化的微观实质。

2.学生已有的科学认知:宏观物质由微观粒子构成。

3.学习中可能遇到的困难:元素概念的理解。

(二)学法分析元素概念抽象。

因此一开始采用了类比的方法,从宏观角度进行分析,接着将其概念进行微观角度拆分分析,其一:分析水分子由氢原子和氧原子构成,逐层深入引导,得出水由氢元素和氧元素组成,认识元素是“一类原子的总称”;其二,从微观分析几种物质的构成,说明“质子数相同”,从宏观和微观两个角度,逐层深入,启发引导,突破了这一难点。

在教学过程中辅以学生活动,及时归纳总结学过的知识。

三、教学目标(一).教学目标1.知识与技能:质量守恒定律1(1)知道元素的含义以及物质都是由元素组成的。

(2)初步认识元素的化学性质与原子最外层电子数的密切关系。

(3)了解化学变化过程中元素守恒。

2.过程与方法:(2)运用比较、分类、推理、归纳等方法加深对元素概念、元素组成物质、微粒构成物质的了解。

3.情感态度与价值观:(1)初步建立“世界是物质的,物质是由元素组成的”等辩证唯物主义观点。

(2)通过对元素概念的启发和引导,初步养成勤于思考、严谨求实、善于合作等科学品质。

(二)教学重点、难点1.教学重点(1)元素概念的形成(2)知道物质由元素组成(3)了解化学变化中的元素2.教学难点(1)元素概念的形成(2)元素组成物质、微粒构成物质的理解(3)对元素守恒的认识四、教学过程1.流程图22.教学过程【练一练】从微观角度说明下列分子的构成:H2O、CO2SO2、P2O5回忆已有知识,得出每个分子中都有氧原子。