(新)人教版高中生物必修一第五章第四节光合作用的探究历程

- 格式:ppt

- 大小:2.73 MB

- 文档页数:4

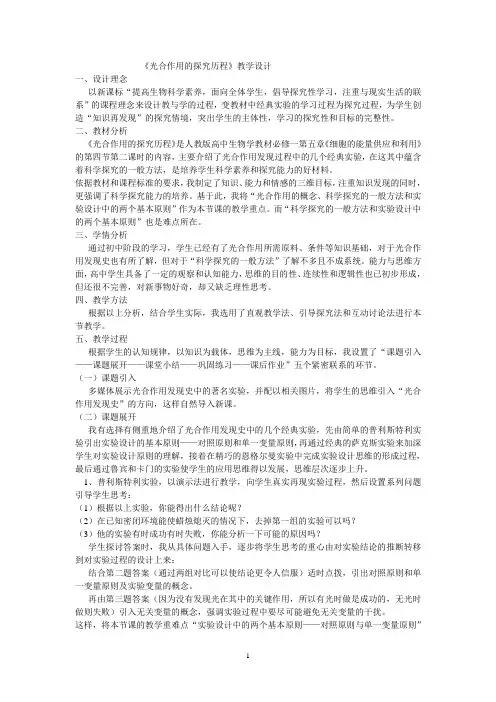

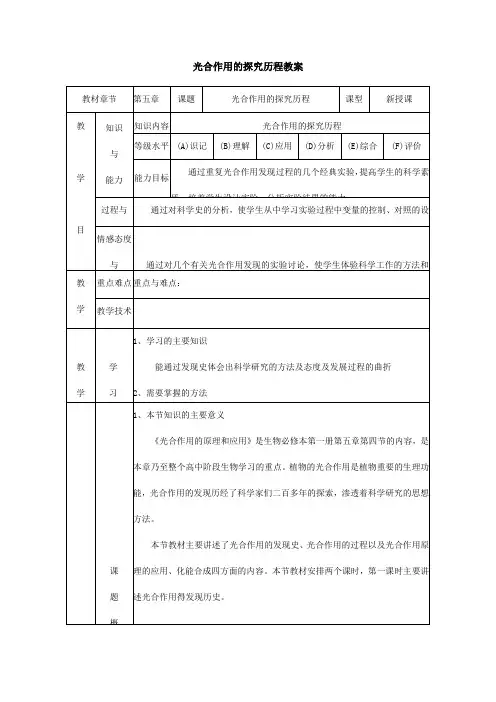

《光合作用的探究历程》教学设计一、设计理念以新课标“提高生物科学素养,面向全体学生,倡导探究性学习,注重与现实生活的联系”的课程理念来设计教与学的过程,变教材中经典实验的学习过程为探究过程,为学生创造“知识再发现”的探究情境,突出学生的主体性,学习的探究性和目标的完整性。

二、教材分析《光合作用的探究历程》是人教版高中生物学教材必修一第五章《细胞的能量供应和利用》的第四节第二课时的内容,主要介绍了光合作用发现过程中的几个经典实验,在这其中蕴含着科学探究的一般方法,是培养学生科学素养和探究能力的好材料。

依据教材和课程标准的要求,我制定了知识、能力和情感的三维目标,注重知识发现的同时,更强调了科学探究能力的培养。

基于此,我将“光合作用的概念、科学探究的一般方法和实验设计中的两个基本原则”作为本节课的教学重点。

而“科学探究的一般方法和实验设计中的两个基本原则”也是难点所在。

三、学情分析通过初中阶段的学习,学生已经有了光合作用所需原料、条件等知识基础,对于光合作用发现史也有所了解,但对于“科学探究的一般方法”了解不多且不成系统。

能力与思维方面,高中学生具备了一定的观察和认知能力,思维的目的性、连续性和逻辑性也已初步形成,但还很不完善,对新事物好奇,却又缺乏理性思考。

四、教学方法根据以上分析,结合学生实际,我选用了直观教学法、引导探究法和互动讨论法进行本节教学。

五、教学过程根据学生的认知规律,以知识为载体,思维为主线,能力为目标,我设置了“课题引入——课题展开——课堂小结——巩固练习——课后作业”五个紧密联系的环节。

(一)课题引入多媒体展示光合作用发现史中的著名实验,并配以相关图片,将学生的思维引入“光合作用发现史”的方向,这样自然导入新课。

(二)课题展开我有选择有侧重地介绍了光合作用发现史中的几个经典实验,先由简单的普利斯特利实验引出实验设计的基本原则——对照原则和单一变量原则,再通过经典的萨克斯实验来加深学生对实验设计原则的理解,接着在精巧的恩格尔曼实验中完成实验设计思维的形成过程,最后通过鲁宾和卡门的实验使学生的应用思维得以发展,思维层次逐步上升。

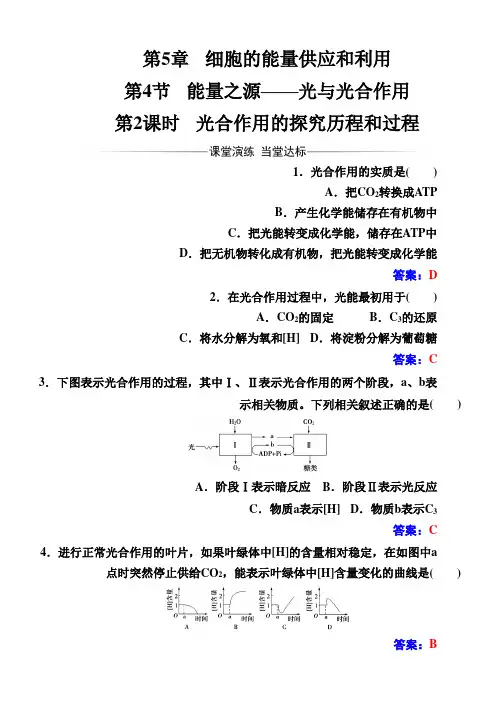

第5章细胞的能量供应和利用第4节能量之源——光与光合作用第2课时光合作用的探究历程和过程1.光合作用的实质是( )A.把CO2转换成ATPB.产生化学能储存在有机物中C.把光能转变成化学能,储存在ATP中D.把无机物转化成有机物,把光能转变成化学能答案:D2.在光合作用过程中,光能最初用于( )A.CO2的固定B.C3的还原C.将水分解为氧和[H] D.将淀粉分解为葡萄糖答案:C 3.下图表示光合作用的过程,其中Ⅰ、Ⅱ表示光合作用的两个阶段,a、b表示相关物质。

下列相关叙述正确的是( )A.阶段Ⅰ表示暗反应B.阶段Ⅱ表示光反应C.物质a表示[H] D.物质b表示C3答案:C 4.进行正常光合作用的叶片,如果叶绿体中[H]的含量相对稳定,在如图中a 点时突然停止供给CO2,能表示叶绿体中[H]含量变化的曲线是( )答案:B5.如图表示德国科学家萨克斯做的实验,在叶片照光24h后,经脱色、漂洗并用碘液处理,结果有锡箔覆盖的部分呈棕色,而不被锡箔覆盖的部分呈蓝色。

本实验说明( )①光合作用需要CO2②光合作用需要光③光合作用需要叶绿素④光合作用放出氧⑤光合作用制造淀粉B.③⑤A.①②D.①③C.②⑤答案:C 6.下图1表示光合作用部分过程的图解,图2表示改变光照后,与光合作用有关的五碳化合物和三碳化合物在细胞内的变化曲线。

据图回答下面的问题:(1)图1中c表示的物质是________,它由________产生,其作用主要是________________。

(2)图1中ATP形成所需的能量最终来自于________。

若用放射性同位素标记14CO2,则14C最终进入的物质是________________。

(3)图2中曲线a表示的化合物是________,在无光照时,其含量迅速上升的原因是:__________________________________ _____________________________________________________。

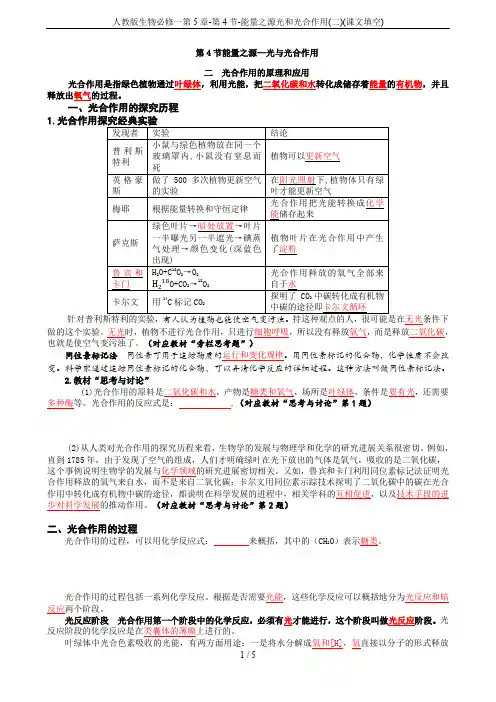

第4节能量之源—光与光合作用二光合作用的原理和应用光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。

一、光合作用的探究历程1.很可能是在无光条件下做的这个实验。

无光时,植物不进行光合作用,只进行细胞呼吸,所以没有释放氧气,而是释放二氧化碳,也就是使空气变污浊了。

(对应教材“旁栏思考题”)同位素标记法同位素可用于追踪物质的运行和变化规律。

用同位素标记的化合物,化学性质不会改变。

科学家通过追踪同位素标记的化合物,可以弄清化学反应的详细过程。

这种方法叫做同位素标记法。

2.教材“思考与讨论”(1)光合作用的原料是二氧化碳和水,产物是糖类和氧气,场所是叶绿体,条件是要有光,还需要多种酶等。

光合作用的反应式是:.(对应教材“思考与讨论”第1题)(2)从人类对光合作用的探究历程来看,生物学的发展与物理学和化学的研究进展关系很密切。

例如,直到1785年,由于发现了空气的组成,人们才明确绿叶在光下放出的气体是氧气,吸收的是二氧化碳,这个事例说明生物学的发展与化学领域的研究进展密切相关。

又如,鲁宾和卡门利用同位素标记法证明光合作用释放的氧气来自水,而不是来自二氧化碳;卡尔文用同位素示踪技术探明了二氧化碳中的碳在光合作用中转化成有机物中碳的途径,都说明在科学发展的进程中,相关学科的互相促进,以及技术手段的进步对科学发展的推动作用。

(对应教材“思考与讨论”第2题)二、光合作用的过程光合作用的过程,可以用化学反应式:来概括,其中的(CH2O)表示糖类。

光合作用的过程包括一系列化学反应。

根据是否需要光能,这些化学反应可以概括地分为光反应和暗反应两个阶段。

光反应阶段光合作用第一个阶段中的化学反应,必须有光才能进行,这个阶段叫做光反应阶段。

光反应阶段的化学反应是在类囊体的薄膜上进行的。

叶绿体中光合色素吸收的光能,有两方面用途:一是将水分解成氧和[H],氧直接以分子的形式释放出去,[H]则被传递到叶绿体内的基质中,作为活泼的还原剂,参与到暗反应阶段的化学反应中去;二是在有关酶的催化作用下,促成ADP与Pi发生化学反应,形成ATP。

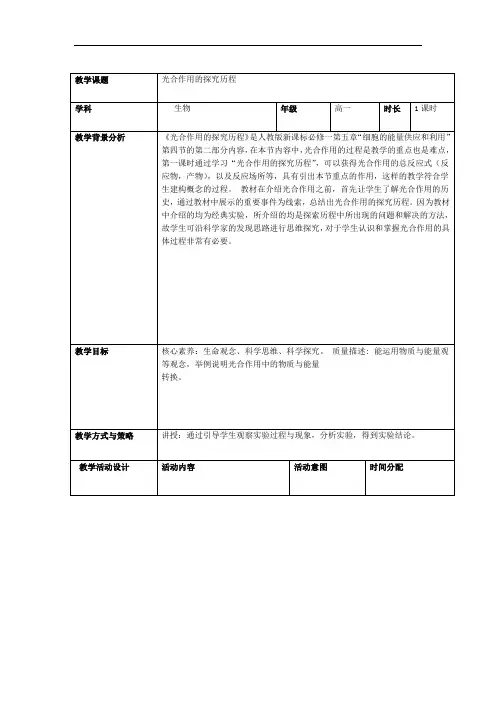

教学特色与反思教学特色:从生命现象看本质(光合作用实验到光合作用反应式),从个体水平到分子水平,通过学习课本实验进行教学,利用问题激发学生学习兴趣,引导学生观察思考,通过分析得到实验结果,利于培养学生科学的思维和探究能力,利于提高学生的核心素养。

反思:首先,学会抓住一节课的重点,本节课旨在认识光合作用总反应式(反应物来源,产物),所以应根据每个实验一步步建构概念,学生记忆更深。

第二,明确实验学习方法,观察实验,分析实验,得到结果,推出结论。

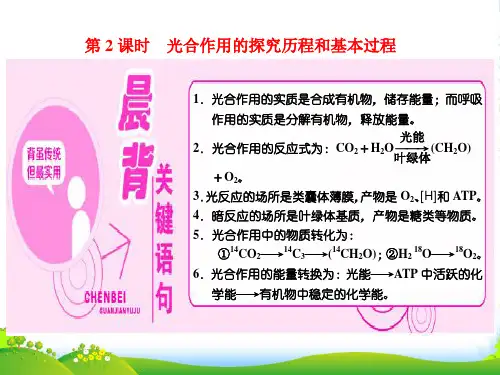

第2课时 光合作用的探究历程和过程学习目标核心素养1.了解光合作用的探究历程。

2.阐明光合作用的过程和实质。

(重难点)3.说出光合作用过程中的物质和能量变化。

(重点)1.通过对光合作用的过程的学习,形成物质与能量的生命观念。

2.通过对光反应与暗反应学习,养成分类与比较的科学思维方式。

3.通过对光合作用探究历程的相关实验的学习,提高实验设计和实验结果分析的科学探究能力。

一、光合作用的概念和探究历程1.概念(1)主要场所:叶绿体。

(2)能量来源:光能。

(3)反应物:二氧化碳和水。

(4)产物:有机物和氧气。

(5)实质:合成有机物,储存能量。

2.探究历程科学家结论普利斯特利植物可以更新空气英格豪斯植物体只有在阳光照射下才能更新空气梅耶光合作用把光能转化成化学能储存起来萨克斯植物叶片在光合作用中产生了淀粉恩格尔曼氧气是叶绿体释放出来的,叶绿体是光合作用的场所鲁宾和卡门光合作用释放的氧气全部来自水卡尔文探明了CO 2转化成有机物的途径,这一途径称为卡尔文循环二、光合作用的过程1.反应式CO 2+H 2O (CH 2O)+O 2。

――→光能叶绿体2.光合作用的过程(1)填写图中字母所代表的物质a :O 2 b :[H] c :2C 3 d :C 5(2)图示Ⅰ过程是光反应阶段①场所:叶绿体的类囊体薄膜上。

②条件:光、色素、酶等。

③物质变化:将水分解为氧气和[H],将ADP 和Pi 合成ATP 。

④能量变化:光能转变为储存在ATP 中的活跃的化学能。

(3)图示Ⅱ过程是暗反应阶段①场所:叶绿体基质中。

②条件:酶、[H]、ATP 。

③物质变化。

a .CO 2的固定:C 5+CO 22C 3。

――→酶b .C 3的还原:C 3+[H](CH 2O)+C 5。

――→酶ATP c .ATP ADP +Pi 。

――→酶④能量变化:ATP 中活跃的化学能转变为(CH 2O)中稳定的化学能。

1.普利斯特利和萨克斯的实验中都用到了对照实验原则。