话说端砚(四) —— 其它诸坑

- 格式:doc

- 大小:14.15 KB

- 文档页数:4

手把手教你鉴别端砚(四):老坑(2)——石眼端砚是我国最难鉴定的观赏石种之一,历代文玩爱好者对其坑口、石品进行过无数次总结。

而近年端砚鉴赏书籍更是如雨后春笋。

但是,以单一坑口配图逐个介绍的形式,并没有解决人们对端砚鉴别的迷惑问题。

特别是对于初学者和外地朋友,缺乏实地、实物的接触经验积累,按图索骥简直如同隔靴搔痒,有时还蒙受经济损失。

为解决端砚的鉴赏问题,帮助端砚爱好者更直观学习端砚,避免经济损失。

文人端砚的代表人物林少勇先生以最直观的实物现时比对方法,讲述端砚坑口的石色、石品区别和鉴定要点;再从端砚的材料价值、设计理念、文化含量和技艺特点,讲述端砚的价值构成。

本期讲到最为著名、最为贵重的老坑砚石。

因老坑鉴别内容丰富,特别是石品多姿多彩,因此将分石色●石肉鉴别、石品鉴别等多期。

本期是砚石鉴定第四期,老坑鉴别第2期。

原创经典为你奉献概况老坑是端砚石中石质最好、影响最大、价值最大的砚坑,坑口位于西江羚羊峡东出口南岸约50米。

老坑砚石是含铁质的泥板岩,储量未有最权威的数据,但历代均小心翼翼开采,而至1999年封坑之时,所采之石开始偏红,万斤砚石中常常不到数件佳料,部分老石工认为储量已接近枯竭。

老坑砚石细腻幼滑,娇嫩密致,且石品丰富,自古千金难求。

因此,鉴别端砚石往往以老坑石为核心标杆,依次对比定论其它坑别的区别标准。

图1:老坑洞口位于西江羚羊峡东出口,距离南岸约50米处图2:70年代重开老坑前的旧洞图3:新中国重开老坑后的新洞入口,距离旧洞约20米。

图4:70年代开采老坑场景。

老坑石眼的鉴别石眼价值古来便有争议,盖因石眼主要作用在于装饰,而非下墨、发墨等实用之处。

但自古以来,石眼却一直又是最倾倒众生的端砚石品,也无可置疑地得到了市场的认可,古语“端砚贵有眼”便是佐证。

确实,石上有眼,睑、睛、瞳俱在,这本身已是一个勾引人好奇心的奇象,加上或青绿、或牙白的色彩,在紫蓝的砚石上夺目生辉,不愧是端砚最突出、最亮丽的石品花纹,这注定它的价值将跨越鱼脑冻、青花等石品,在现代审美及工艺雕刻价值取向中位列前茅。

端砚梅花坑的介绍全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:端砚梅花坑是中国传统文化中非常重要的一种文化遗产,其独特的制作工艺和优质的品质赢得了许多人的喜爱。

作为中国四大名砚之一,端砚梅花坑以其纯天然的材料和精湛的工艺而闻名于世。

端砚梅花坑的制作历史可以追溯到唐代,起初是供皇家使用的贵重文具,后来逐渐普及到民间。

梅花坑是端砚中的一种,其名称来源于其外形如梅花,有着清雅高贵的气息。

制作梅花坑需要选用上等的砚石材料,经过上百道工序的精心打磨和雕刻,方能制成一块完美的端砚梅花坑。

端砚梅花坑的制作过程非常繁复,需要经验丰富的工匠来完成。

首先要选取上等的砚石原料,这需要经过长时间的筛选和鉴定,确保石料质地坚硬、细腻、无瑕疵。

然后将石料用特殊工具打磨成梅花坑的形状,再经过雕刻、洗涤、晾晒等工序,最终完成一块完美的端砚梅花坑。

端砚梅花坑的制作过程需要极高的技术要求和耐心,每一道工序都要求工匠们精益求精,以保证最终的产品质量。

制作一块端砚梅花坑需要经过长时间的劳作和等待,有时甚至需要几个月甚至几年的时间。

这也是端砚梅花坑价格昂贵的原因之一。

端砚梅花坑以其独特的品质和工艺吸引了许多书法家和书画爱好者。

它不仅可以提高书法作品的质量,更能体现书法家的墨韵和个性。

端砚梅花坑更是被誉为文人雅士的必备之品,成为他们书斋中的珍贵物品。

作为中国传统文化的一部分,端砚梅花坑承载着丰富的历史文化底蕴。

它不仅是中国传统文化的象征,更是中国工匠精神和创造力的结晶。

端砚梅花坑的制作工艺代代相传,至今仍然保持着原始的制作方式,传承着古代工匠的智慧和技艺。

端砚梅花坑作为中国传统文化的瑰宝,需要得到更多人的重视和传承。

我们应该珍惜这样一种传统工艺,保护端砚梅花坑的制作技艺,让其继续流传下去。

端砚梅花坑不仅可以让人们感受到中国古代文化的魅力,更可以激发我们对传统工艺的热爱和研究。

端砚梅花坑是中国传统文化中一种珍贵的文化遗产,其独特的制作工艺和优质的品质使其备受推崇。

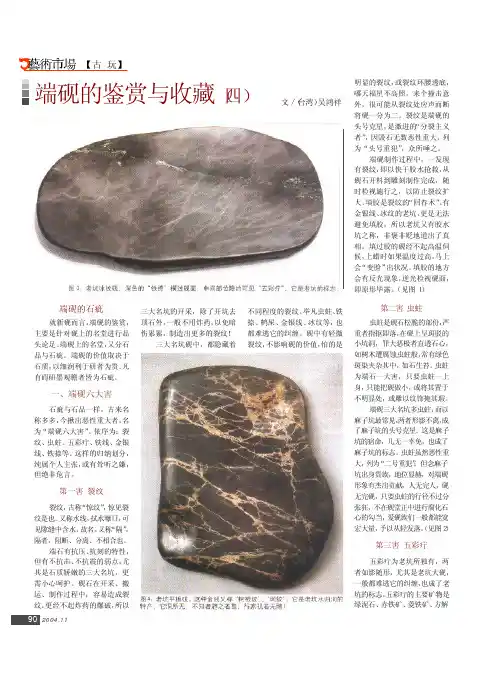

端砚三大名坑鉴别中几种易忽略的石品端砚三大名坑鉴别中几种易忽略的石品端砚的鉴别,其实一直以来主要围绕在以老坑为核心标杆的三大名坑砚石鉴别上。

确定老坑标准后,其它所有坑口的鉴别均以与老坑的差异为标准。

在以往鉴别文化中,老坑、坑仔岩、麻子坑这三大名坑的鉴别要求很高,三种砚石本身也确实存在独具特色的特点;除此之外,诸如梅花坑、宋坑、绿端、白端等特点一目了然,普通爱好者也可以进行鉴别;白线岩、冚萝蕉、宣德岩等在行家眼中辨别较轻易;古塔岩、朝天岩、沙浦石等略难分辨;至于出现排除为三大名坑后仍然难以确定坑口的,一般统称“杂坑”(行话)。

我们在“手把手教你鉴别端砚”的专题中(详见本平台历史主题),已经对绿端、白端等做了介绍,更重点讲述了如何在石色、石眼、金银线、冰纹等方面鉴别老坑砚石。

由于鱼脑冻、蕉叶白、青花、火捺、天青等石品普遍存在于三大名坑中,因此并没有将这些石品作为鉴别老坑的要点进行单列讲述。

但是,老坑、坑仔岩、麻子坑其实存在着一些一直被忽视的具备鉴别性质的石品,——笔者的意思是:只要这些石品的出现,就可以直接判定砚石的坑口了——当然,这是笔者个人经验的总结:从笔者经验看,迄今没有出现误差。

下面,我们一一道来。

一、老坑马蹄冻笔者接触端砚以来,唯有老坑会出现这种形态的鱼脑冻,外型弯曲形如马蹄。

当然,老坑鱼脑冻形态很多,但出现马蹄冻的,却非属老坑不可(个人看法)。

二、老坑天青碎冻老坑碎冻这种形态,底色一般均是浓厚天青,点缀点点碎冻,宛如蓝天碎云,美丽不可方物。

与马蹄冻一样,端砚鱼脑冻形态虽很多,但出现这种碎冻的,却非属老坑不可(个人看法)。

老坑这种天青底碎冻现象极为罕见,出现此石品的老坑砚石大多优质上乘老坑这种天青底碎冻还有一个奇怪现象,出现这种优质石品的老坑砚石,大多纯净,没有金银线几种也有天青碎冻、容易与老坑混淆的其它坑口砚石的鉴别:1、冚萝蕉冚萝蕉石质十分优良,结实细腻,而出现这种碎冻的冚萝蕉更是顶级绝品,现在已经几乎绝迹。

古代四大名砚分别是什么砚,也称"砚台"。

中国传统文房用具,始于汉代。

那么关于?让我们一起来了解一下吧。

一、洮砚自唐代成名以来,老坑洮砚一直是皇室文豪、富商巨贾才能拥有的。

如宋代赵希鹄曰:"除端、歙二石外,唯洮河绿石,北方最贵重。

绿如蓝,润如玉,发墨不减端溪下岩。

然石在大河深水之底,非人力所致,得之为无价之宝"。

晁无咎《砚林集》中有诗并铭:洮之崖,端之谷,匪山石,唯水玉。

不可得兼,一可足温。

然可爱,目鸲鹆,何以易之,鸭头绿。

金代元好问曰:王将军为国开临洮今卓尼,有司岁馈,可会者,六百钜万,其于中国得用者,此砚材也。

近代"老坑洮砚"作品屡次作为国礼赠与国外元首,敦煌菩萨砚以甘肃省政府名义赠与新加坡总理李光耀、反弹琵琶砚赠与日本前首相竹下登。

洮砚老坑石在四大名砚中储量最少、最难采集,特级老坑石早在宋末1175年就已断采,现在每得一块洮砚特级老坑石都相当于是得到千年的古董。

宋初,王陬zōu收复洮砚石材产地洮州今属甘肃省卓尼县,被封为赵土司管理矿区,洮砚被选为皇宫贡品,只有皇朝高官、文豪富商能够拥有,百姓只是听闻甚至难得一见。

赵希鹄《洞天清禄集》:"除端、歙二石外,唯洮河绿石,北方最贵重。

绿如蓝,润如玉,发墨不减端溪下岩。

然石在大河深水之底,非人力所致,得之为无价之宝。

"可见洮砚老坑发墨不弱于端砚老坑即下岩,但采集难度更大、石料稀有、更难获取。

郭培元《论洮砚》:"世人知洮砚之妙,至有胜端歙之处。

自宋以后名隐而不显者,因地处边陲,得之不易,兼无专书著录之故,非才不良也,诚为憾事"。

已道出洮砚虽有胜端、歙,但自宋之后老坑石逐渐绝迹,得之不易。

洮砚老坑石的稀缺在市场上尤为明显。

《甘肃洮砚志》记载:"凡物产于舟车交经之区,则其名易彰,而播易远诸如端、歙。

产于梯航难及之乡,则其名不彰,而播不速,物因有幸有不幸欤!陇上鄙处西北诸如洮砚,关山险阻,而彼洮石之绿沉泽腻天然胎孕者,实不幸产于斯土,则其名不若端与歙之彰,其播之不若端与歙之远且速,自不待论,此洮石之一厄也。

古端砚三大名坑杂谈(老坑、坑仔,麻子坑)古老坑端砚,由于是皇庭之物,观之并非是表面的华燥、怪异。

它无论在石质的优良,石品的内蕴丰富,雕工的独匠等,均不象如今人们的普遍见到的膺品那样想当然,它看似平凡,但却有一种不可言谕的美质。

如今作假者把砚台雕得华而不实,石质却是杂坑或是以异石充之,有经验藏者细看就会明白,谓之“此地无银三百两”。

古老坑端砚无大砚,由于特定的历史开采条件和人们使用条件所定,加上是贡品,当时精选围石去络,千百万片选取者无几,所以超尺余必假无疑;要么就是新时代,要么就是其它石质。

古人在砚中甚少加铭,一旦加铭者必有源由,无论是何种石质之砚,何种坑口石质,铭者必有故;多为颂砚,并附心志。

如岳飞砚,虽未睹其形、其质及其貌,但从砚拓片也知道岳爷这砚随他一生戍马,叱咤风云;廖廖数字显示了岳飞他滔略的胸怀,文武双全的人品:持坚守白,不磷不缁的大志,章法合度,铿锵有力的字体潇洒淋漓。

今人所作假铭的砚,目的是想提高砚的身价,多属查典作铭,知其一而不知其二,不伦不类,漏洞百出;不懂古砚形制,字迹仿繁出简,啼笑皆非。

故此,我们在选择收藏过程中,一定仔细察之,不要造成遗憾。

新近在网上和杂志看过不少图录,发觉有收藏家疏忽例如:一方麻子坑石质的古端砚,有宋代米芾的铭,以为捡了一个大漏,而却不知道,麻子坑是清代乾隆年间才开采的,所以砚铭必假无疑,除非米芾返生。

所以辨识坑口石质以及开采年代都非常重要。

岳飞砚铭的拓片,不过可惜此砚已流失老坑冰纹大西洞朝廷贡品砚17.8cm/12.3cm/2cm老坑古端砚由于砚石材料采自深于河床之底的石脉,长年受水的净化浸渍,自身石质温润且幼滑,石色青灰中带蓝紫,制成砚后经历长期的使用揣摸与墨长期相伴,加之漫长年月的空气接触氧化,因此发生质的变化,表面皮壳墨光擦洗不去,由表入里必然有墨渗痕,甚至用细砂擦开小片砚堂观之,所见的石肉也与新砚有明显的区别,色泽变深,由紫蓝偏灰黑,砚的本身有些也会出现断续的细小裂纹状或分层剥离,细辨之,老坑所俱的石品隐约可见:如玫瑰紫青花,金银线,冰纹或鱼脑冻,蕉白等。

四大名砚口诀

中国四大名砚口诀如下:

端砚为首,紫砂砚次,澄泥砚第三,第四归洮河。

中国四大名砚是指甘肃洮州的洮河砚、广东肇庆市的端溪砚、安徽歙州的歙砚和山西新绛县的澄泥砚,为传统的四大名砚。

也有的说法是向以砚造型别具一格、雕刻精细和使用价值高而闻名全国的江西婺源龙尾砚。

1. 洮河砚:洮河砚产于甘肃南部洮河流域的卓尼、岷县、临潭、卓泥、迭部、临洮、兰州一带。

洮河石质地细密腻滑,温润如玉,以绿色为主,深绿、灰绿、暗绿、墨绿,以绿为贵,颇受人们喜爱。

2. 端溪砚:端溪砚是广东省肇庆市的一种传统名砚。

其质量居中国四大名砚之首。

3. 歙砚:产于安徽南部的歙县、休宁、祁门等地。

以石质坚韧、温润莹洁而著称。

4. 澄泥砚:产于山西绛州(今新绛)。

“四大名砚”中排名第四。

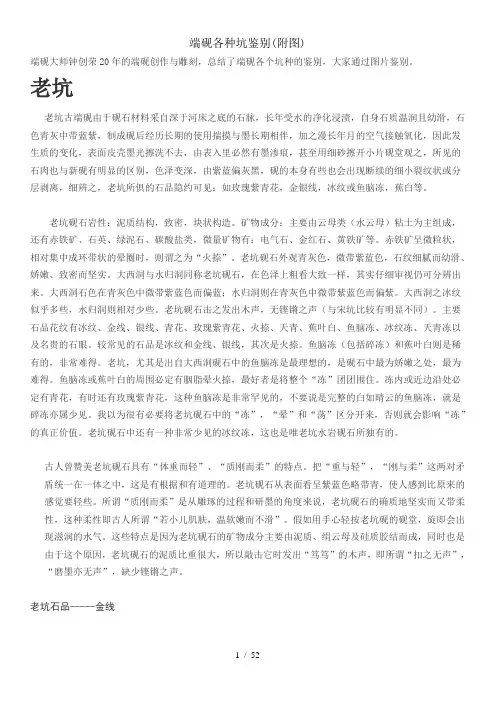

端砚各种坑鉴别(附图)端砚大师钟创荣20年的端砚创作与雕刻,总结了端砚各个坑种的鉴别,大家通过图片鉴别。

老坑老坑古端砚由于砚石材料采自深于河床之底的石脉,长年受水的净化浸渍,自身石质温润且幼滑,石色青灰中带蓝紫,制成砚后经历长期的使用揣摸与墨长期相伴,加之漫长年月的空气接触氧化,因此发生质的变化,表面皮壳墨光擦洗不去,由表入里必然有墨渗痕,甚至用细砂擦开小片砚堂观之,所见的石肉也与新砚有明显的区别,色泽变深,由紫蓝偏灰黑,砚的本身有些也会出现断续的细小裂纹状或分层剥离,细辨之,老坑所俱的石品隐约可见:如玫瑰紫青花,金银线,冰纹或鱼脑冻,蕉白等。

老坑砚石岩性:泥质结构,致密,块状构造。

矿物成分:主要由云母类(水云母)粘土为主组成,还有赤铁矿、石英、绿泥石、碳酸盐类,微量矿物有:电气石、金红石、黄铁矿等。

赤铁矿呈微粒状,相对集中成环带状的晕圈时,则谓之为“火捺”。

老坑砚石外观青灰色,微带紫蓝色,石纹细腻而幼滑、娇嫩、致密而坚实。

大西洞与水归洞同称老坑砚石,在色泽上粗看大致一样,其实仔细审视仍可分辨出来。

大西洞石色在青灰色中微带紫蓝色而偏蓝;水归洞则在青灰色中微带紫蓝色而偏紫。

大西洞之冰纹似乎多些,水归洞则相对少些。

老坑砚石击之发出木声,无铿锵之声(与宋坑比较有明显不同)。

主要石品花纹有冰纹、金线、银线、青花、玫瑰紫青花、火捺、天青、蕉叶白、鱼脑冻、冰纹冻、天青冻以及名贵的石眼。

较常见的石品是冰纹和金线、银线,其次是火捺。

鱼脑冻(包括碎冻)和蕉叶白则是稀有的,非常难得。

老坑,尤其是出自大西洞砚石中的鱼脑冻是最理想的,是砚石中最为娇嫩之处,最为难得。

鱼脑冻或蕉叶白的周围必定有胭脂晕火捺,最好者是将整个“冻”团团围住。

冻内或近边沿处必定有青花,有时还有玫瑰紫青花,这种鱼脑冻是非常罕见的,不要说是完整的白如晴云的鱼脑冻,就是碎冻亦属少见。

我以为很有必要将老坑砚石中的“冻”,“晕”和“荡”区分开来,否则就会影响“冻”的真正价值。

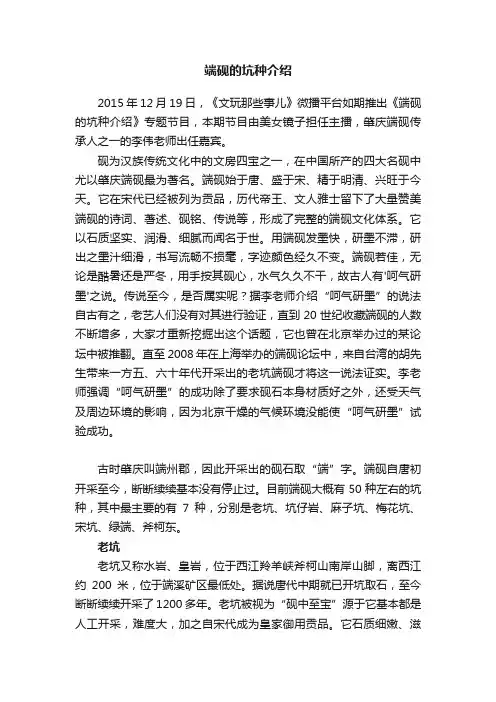

端砚的坑种介绍2015年12月19日,《文玩那些事儿》微播平台如期推出《端砚的坑种介绍》专题节目,本期节目由美女镜子担任主播,肇庆端砚传承人之一的李伟老师出任嘉宾。

砚为汉族传统文化中的文房四宝之一,在中国所产的四大名砚中尤以肇庆端砚最为著名。

端砚始于唐、盛于宋、精于明清、兴旺于今天。

它在宋代已经被列为贡品,历代帝王、文人雅士留下了大量赞美端砚的诗词、著述、砚铭、传说等,形成了完整的端砚文化体系。

它以石质坚实、润滑、细腻而闻名于世。

用端砚发墨快,研墨不滞,研出之墨汁细滑,书写流畅不损毫,字迹颜色经久不变。

端砚若佳,无论是酷暑还是严冬,用手按其砚心,水气久久不干,故古人有'呵气研墨'之说。

传说至今,是否属实呢?据李老师介绍“呵气研墨”的说法自古有之,老艺人们没有对其进行验证,直到20世纪收藏端砚的人数不断增多,大家才重新挖掘出这个话题,它也曾在北京举办过的某论坛中被推翻。

直至2008年在上海举办的端砚论坛中,来自台湾的胡先生带来一方五、六十年代开采出的老坑端砚才将这一说法证实。

李老师强调“呵气研墨”的成功除了要求砚石本身材质好之外,还受天气及周边环境的影响,因为北京干燥的气候环境没能使“呵气研墨”试验成功。

古时肇庆叫端州郡,因此开采出的砚石取“端”字。

端砚自唐初开采至今,断断续续基本没有停止过。

目前端砚大概有50种左右的坑种,其中最主要的有7种,分别是老坑、坑仔岩、麻子坑、梅花坑、宋坑、绿端、斧柯东。

老坑老坑又称水岩、皇岩,位于西江羚羊峡斧柯山南岸山脚,离西江约200米,位于端溪矿区最低处。

据说唐代中期就已开坑取石,至今断断续续开采了1200多年。

老坑被视为“砚中至宝”源于它基本都是人工开采,难度大,加之自宋代成为皇家御用贡品。

它石质细嫩、滋润,叩之木声,有“贮水不耗,发墨而不损毫”之优点。

老坑砚石外观呈青灰色,微带紫蓝色。

主要石品花纹有冰纹、金线、银线、青花、玫瑰紫、火捺、天青、蕉叶白、鱼脑冻、冰纹冻、天青冻以及名贵的石眼。

端砚梅花坑的介绍端砚梅花坑是中国传统文化中著名的景点之一,位于中国江苏省扬州市广陵区的瘦西湖畔。

作为扬州文化的重要组成部分,端砚梅花坑以其独特的自然景观和传统文化内涵吸引了众多游客。

首先,端砚梅花坑以其得天独厚的自然环境而著名。

这里的风景如画,四季分明,春天繁花似锦,夏天绿树成荫,秋天硕果累累,冬天白雪皑皑。

坑中有着一片绵延的梅树林,其中以梅花最为著名。

每年冬季,梅花竞相绽放,形成了一幅幅美丽的梅花图景,给人们带来了无尽的欣赏乐趣。

其次,端砚梅花坑以扬州端砚文化而闻名于世。

扬州端砚是中国四大名砚之一,以其质地坚实、纹理细腻、变化丰富的特点而受到广泛赞赏。

在梅花坑的周围,分布着许多矿石,其中就包括用于制作端砚的石料。

这里的石料经过人工雕琢,加上独特的矿物质成分,使得端砚具有独特的韵味和吸水性能。

游客可以在这里欣赏到端砚的制作过程,还可以购买到正宗的扬州端砚作为纪念品。

此外,端砚梅花坑还具有丰富的历史文化内涵。

在这里,可以感受到扬州历史悠久的文化氛围。

悬崖峭壁、古树参天、古寺古庙、古亭石桥、古人文物等历史文化遗址和景观众多,给人带来了一种穿越时空的感觉。

此外,这里还保存有许多历史文献和文物,如古代书法作品、文人诗稿等,展现了扬州丰富的文化底蕴。

最后,端砚梅花坑还是一个理想的休闲度假胜地。

游客们可以在这里漫步悠然,欣赏自然风光,舒展身心。

周围还有许多茶楼和特色餐馆,提供各种美食和茶品,让人们品味扬州的地方特色。

同时,这里还有许多艺术表演和文化活动,使游客们得以更好地领略扬州的独特魅力。

总之,端砚梅花坑以其独特的自然景观、传统文化和休闲度假体验而受到游客们的喜爱。

无论是寻找文化底蕴,还是休闲度假,这里都是一个值得一去的旅游胜地。

端砚大师钟创荣20年的端砚创作与雕刻,总结了端砚各个坑种的鉴别,大家通过图片鉴别。

老坑老坑古端砚由于砚石材料采自深于河床之底的石脉,长年受水的净化浸渍,自身石质温润且幼滑,石色青灰中带蓝紫,制成砚后经历长期的使用揣摸与墨长期相伴,加之漫长年月的空气接触氧化,因此发生质的变化,表面皮壳墨光擦洗不去,由表入里必然有墨渗痕,甚至用细砂擦开小片砚堂观之,所见的石肉也与新砚有明显的区别,色泽变深,由紫蓝偏灰黑,砚的本身有些也会出现断续的细小裂纹状或分层剥离,细辨之,老坑所俱的石品隐约可见:如玫瑰紫青花,金银线,冰纹或鱼脑冻,蕉白等。

老坑砚石岩性:泥质结构,致密,块状构造。

矿物成分:主要由云母类(水云母)粘土为主组成,还有赤铁矿、石英、绿泥石、碳酸盐类,微量矿物有:电气石、金红石、黄铁矿等。

赤铁矿呈微粒状,相对集中成环带状的晕圈时,则谓之为“火捺”。

老坑砚石外观青灰色,微带紫蓝色,石纹细腻而幼滑、娇嫩、致密而坚实。

大西洞与水归洞同称老坑砚石,在色泽上粗看大致一样,其实仔细审视仍可分辨出来。

大西洞石色在青灰色中微带紫蓝色而偏蓝;水归洞则在青灰色中微带紫蓝色而偏紫。

大西洞之冰纹似乎多些,水归洞则相对少些。

老坑砚石击之发出木声,无铿锵之声(与宋坑比较有明显不同)。

主要石品花纹有冰纹、金线、银线、青花、玫瑰紫青花、火捺、天青、蕉叶白、鱼脑冻、冰纹冻、天青冻以及名贵的石眼。

较常见的石品是冰纹和金线、银线,其次是火捺。

鱼脑冻(包括碎冻)和蕉叶白则是稀有的,非常难得。

老坑,尤其是出自大西洞砚石中的鱼脑冻是最理想的,是砚石中最为娇嫩之处,最为难得。

鱼脑冻或蕉叶白的周围必定有胭脂晕火捺,最好者是将整个“冻”团团围住。

冻内或近边沿处必定有青花,有时还有玫瑰紫青花,这种鱼脑冻是非常罕见的,不要说是完整的白如晴云的鱼脑冻,就是碎冻亦属少见。

我以为很有必要将老坑砚石中的“冻”,“晕”和“荡”区分开来,否则就会影响“冻”的真正价值。

老坑砚石中还有一种非常少见的冰纹冻,这也是唯老坑水岩砚石所独有的。

端砚大师钟创荣20年的端砚创作与雕刻,总结了端砚各个坑种的鉴别,大家通过图片鉴别。

老坑老坑古端砚由于砚石材料采自深于河床之底的石脉,长年受水的净化浸渍,自身石质温润且幼滑,石色青灰中带蓝紫,制成砚后经历长期的使用揣摸与墨长期相伴,加之漫长年月的空气接触氧化,因此发生质的变化,表面皮壳墨光擦洗不去,由表入里必然有墨渗痕,甚至用细砂擦开小片砚堂观之,所见的石肉也与新砚有明显的区别,色泽变深,由紫蓝偏灰黑,砚的本身有些也会出现断续的细小裂纹状或分层剥离,细辨之,老坑所俱的石品隐约可见:如玫瑰紫青花,金银线,冰纹或鱼脑冻,蕉白等。

老坑砚石岩性:泥质结构,致密,块状构造。

矿物成分:主要由云母类(水云母)粘土为主组成,还有赤铁矿、石英、绿泥石、碳酸盐类,微量矿物有:电气石、金红石、黄铁矿等。

赤铁矿呈微粒状,相对集中成环带状的晕圈时,则谓之为“火捺”。

老坑砚石外观青灰色,微带紫蓝色,石纹细腻而幼滑、娇嫩、致密而坚实。

大西洞与水归洞同称老坑砚石,在色泽上粗看大致一样,其实仔细审视仍可分辨出来。

大西洞石色在青灰色中微带紫蓝色而偏蓝;水归洞则在青灰色中微带紫蓝色而偏紫。

大西洞之冰纹似乎多些,水归洞则相对少些。

老坑砚石击之发出木声,无铿锵之声(与宋坑比较有明显不同)。

主要石品花纹有冰纹、金线、银线、青花、玫瑰紫青花、火捺、天青、蕉叶白、鱼脑冻、冰纹冻、天青冻以及名贵的石眼。

较常见的石品是冰纹和金线、银线,其次是火捺。

鱼脑冻(包括碎冻)和蕉叶白则是稀有的,非常难得。

老坑,尤其是出自大西洞砚石中的鱼脑冻是最理想的,是砚石中最为娇嫩之处,最为难得。

鱼脑冻或蕉叶白的周围必定有胭脂晕火捺,最好者是将整个“冻”团团围住。

冻内或近边沿处必定有青花,有时还有玫瑰紫青花,这种鱼脑冻是非常罕见的,不要说是完整的白如晴云的鱼脑冻,就是碎冻亦属少见。

我以为很有必要将老坑砚石中的“冻”,“晕”和“荡”区分开来,否则就会影响“冻”的真正价值。

老坑砚石中还有一种非常少见的冰纹冻,这也是唯老坑水岩砚石所独有的。

四大名砚赏析来自:黑老赵 >《雅兴》在当代,人们所说的四大名砚是指端砚、歙(shè)砚、洮(táo)河砚和澄(chéng)泥砚。

(一)端砚端石产于广东省肇庆市东南斧柯山西麓端溪一带。

因肇庆古称端州,所以此处石料制成的砚台称为“端砚”。

端砚石是在唐代武德年间发现的,由于端砚石质优良、细腻嫩爽、滋润、所以它自宋朝后期被推为四大名砚之首,其霸主地位至今难以撼动。

1、端砚的坑口一个地方砚台的石料,一般并不是从一个石头坑中挖出来的。

所谓砚的坑口,就是说砚台是从哪个坑里开出来的。

端石有多个坑口,以品质而论可以分为两个档次。

第一档次:三大名坑:老坑、坑仔岩、麻子坑。

(1)老坑端砚优质石产区位于肇庆市郊羚羊峡南岸端溪水以东,各名坑星罗此间,有老坑、坑仔岩、麻子坑、古塔岩、宣德岩、朝天岩、青点岩、冚罗蕉等。

产区分三个矿层,老坑属第一含矿层,位于含矿段的最下部,这个层面上仅有老坑,别无他洞。

老坑砚石外观上看,青灰中微带紫蓝色,石纹细腻而幼滑、娇嫩、致密而坚实。

砚石处于其临近的西江水位线以下,长期受地下水浸泡,粘土矿物质为地下水所溶解,逐渐使石质变纯,变软,以至达到细腻娇嫩、滋润到可以“呵气研墨”的程度。

古人曾赞美老坑砚石具有“体重而轻”、“质刚而柔”的特点。

老坑砚石从表面看呈紫蓝色略带青,使人感到沉重异常,但真一上手,却感到比重不是很大。

所谓“质刚而柔”是从雕琢的过程和研墨的角度来说的。

老坑砚石毕竟是石头,有着3度的硬度,但用手触摸却带柔性,这种柔性即古人所谓“若小儿肌肤,温软嫩而不滑”。

另外,如用指肚或手心轻按老坑砚的砚堂,老坑石旋即会出现滋润的水气。

其之所以有这个特点,就是因为它的矿物成分主要是由泥质、绢云母及硅质胶结而成的。

再是,由于老坑砚石的泥质比重大,所以敲击它时,就发出“笃笃”的木声,不像其他砚石特别是歙石那样发出铿锵的金属声,此即所谓“扣之无声”,“磨墨亦无声”。

又由于老坑砚石中含硅质的原因,所以它还有“久用锋芒不退”的优点。

中国端砚分十大名坑端砚名坑端石的地理位置主要分为两个部分。

其一为羚羊峡的东面斧柯山,山下有一条端溪水自砚坑村流出,逶迤曲折北去,注入西江。

这一带集中了最有代表性,最为名贵的砚石坑洞,如老坑(水岩)、坑仔岩、麻子坑、绿端等,连绵数公里。

其二为北岭山一带,如宋坑、梅花坑等论石质,则首数老坑,而各名坑的石质、石品都有其各自的特色。

用这些砚石制出来的端砚,易发墨,石品多,实用、欣赏都很有价值。

端砚分老坑、坑仔、麻子坑、梅花坑、宋坑、古塔岩、朝天岩、宣德岩、白线岩、斧柯东十大名坑。

老坑老坑洞口距端溪水流入西江之处约50米,洞口向西。

老坑砚石呈紫蓝带青色,色彩丰富,浑厚凝重,石质温润如玉,幼嫩、滋润,致密坚实,敲之木声,贮水不耗。

其名贵的石品花纹有:鱼脑冻、青花、玫瑰紫、火捺、猪肝冻、云青、金银线、冻纹及石眼等。

《端溪砚史》曾这样形容它:“体重而轻,质刚而柔,摩之寂寂无纤响,按之若小儿肌肤温软,嫩而不滑,秀而多姿,握之稍久,掌中水滋。

”坑仔岩坑仔岩自老坑洞口东望第二峰,同老坑的直线距离不到500米。

坑仔岩石质坚实、细腻、滋润,石色青紫带红,颜色比较均匀。

石品花纹中有鱼脑冻、蕉叶白、青花、火捺。

据专家评价坑仔岩砚石与老坑砚石的石质、石色、石品十分相似。

只是石性稍燥,石质稍脆,但它的石眼较多而质优,石眼绿中呈黄色,有睛。

麻子坑麻子坑在离老坑四里之遥东南方的山腰上,洞口有多个,是清朝乾隆年间一陈姓麻子所发现开采。

其质地高洁、娇嫩,细腻优质的麻子坑石可与老坑砚石媲美。

石色油润,色青紫略带蓝,色彩丰富。

石品花纹有鱼脑冻、蕉叶白、青花、火捺、猪肝冻及石眼等,其中石眼尤佳,多碧绿,有瞳子。

正由于麻子坑石多眼,很宜于雕龙刻凤,将天然的石眼作龙目、龙珠或凤尾拖翎的翎眼,极为生动。

宋坑石色紫红如猪肝,石质润滑,细密、坚实,石品多样。

优质的宋坑石有大如饭碗的珍贵鱼脑冻,有鲜艳夺目的翡翠点,有维妙维肖的大火捺。

在端砚石的宗族中,宋坑砚石以发墨快而著称。

端砚各种坑的石质细说1 石眼的珍贵程度“眼”是端砚最有特色的石品,对之有人推崇有人不以为然,但不管怎样,市场是认其价值的。

端砚各坑口多多少少都有石眼,整体来说以白如牙绿如葱为佳,白如牙者尤为难得。

各坑口眼的价值差别也很大,具体如下:1、老坑老坑眼少,如手掌大的老坑有一个眼,一万已是便宜了,两个两万,三个三万,只多不少,如多到十个八个,又另当别论。

2、坑仔和麻坑坑仔和麻坑的眼比老坑多,但现在也不好找,一颗眼一千不算贵,如冻上眼要两千也不过分。

3、宋坑宋坑眼不多,如有且型圆色绿,一颗500差不多了。

4、梅花坑梅花坑眼多,眼不足为奇,但要看眼的质量和数量,如质佳100到顶了,如质差,5块10块也行。

5、斧柯东斧柯东如有眼还是可以玩的,一颗50到100之间吧。

6、绿端绿端无眼2 青青白白石眼如果说在砚石上只起到装饰作用的话,端砚石材上的“青”与“白”就和使用密切相关了。

端砚石色尚紫,如紫里发兰,映水视之青光浮动,必为佳品,至纯可称“天青”。

老坑,坑仔,麻坑均可见到,如砚堂一片“天青”,老坑不说,坑仔,麻坑如有25厘米以上,一万以内不算贵。

但是现在已很少见,此行只见到两方,一问价,根本没法谈。

色彩偏紫兰的坑仔还偶尔能看到,但整体不够干净,麻坑不得见。

“白”是好东西,但差别较大,有的昏黄,有的清澈,有的散乱,有的成片,当以清澈成片为佳,至纯净可称“蕉叶白”。

个人感觉坑仔的白比较多,质量也不错,两年前有白的坑仔还不难找,现在少了,价格自然比普通坑仔高很多。

从收藏角度讲,老坑已高不可攀,现在如看到有“天青”或“蕉叶白”的坑仔或麻坑如价格合理,哪怕小点都应尽量收入,将来潜力是很大的,而且看目前形势一两年后,可能有钱都不好找了。

另外“白线岩”也有“白”和“青”,而且“白”还很普遍,当然比普通“白线岩”要好,但比之坑仔和麻坑要相去甚远了。

我的感觉是“白线岩”的白普遍比较发黄,比较观看还是不难分辨的。

3 红红火火火烙也有独立成形的现象,如独立成团状,红晕层层荡开,可称金钱火烙,是火烙中的上品。

端砚鉴定浅谈先就坑口色调简介一下:老坑外观青灰微带紫蓝、坑仔青紫带红,颜色比较均匀、麻子坑石色青紫略带蓝,色泽油润,石色丰富(这是就老麻坑而言)、宋坑石色紫如猪肝,有些部位带紫红或玫瑰红,好的还有金星点,是宋坑特有的石品,闪闪发光。

此外还有绿端和白端,绿端磨墨勉强可以,白端太硬太“滑”,不能下墨,更不能发墨,只可研朱磨绿。

一般绿端、白端都是观赏用的,实用价值不及其它坑口,还有一种流溪石绿端,是独石。

比正统绿端还差,还有冚罗蕉石、沙浦石、古塔岩、朝天岩等杂石。

冚罗蕉质佳者可冒充坑仔,沙浦石有金银线者可冒充老坑,切记小心上当。

此外还有端溪子石,类似鹅卵石,是长沉水底的独石,是为黑端,银样蜡枪头,中看不中用,因为珍罕,价格很贵,但石质不够大西洞的细腻。

同是一个端溪砚坑所出之砚石,由于时代不同或不同时期开采,它的色泽也不会完全相同。

即使同时开采,同一个坑,由于矿脉走向不同或者采石工作面不同,砚石色泽亦有稍微差别。

比如同样是老坑砚石,大西洞与水归洞的色泽就有些不同,大西洞以蓝为主,水归洞以紫为主,宋代开采的与清末开采的也大有差别。

自清代开采的麻子坑也是这样,旱洞与水洞的砚石色泽就不完全一样。

水洞的今叫老麻,旱洞的为新麻,价值相差十倍。

说老坑青灰而带蓝,这是就大西洞而言,大西洞石肉湿水后呈现宝蓝色,这是所有坑口都没有的色调,很容易分辨,却最难比较,因为现存大西洞石肉的大料砚材实在太少,市面看到的以水归洞为多,而水归洞则青灰偏紫。

大西洞的石质比水归洞为佳,也较嫩,以指尖抚之就可分出高下,而大西洞的冰纹一般比水归的多。

行内对新出老坑的分级是石肉,底板和顶板(或叫上板)三类,据我估计都是中岩北壁或南壁石。

之前断断续续也说过了,端砚自唐开采,宋代开采的为最佳,老坑在当时有上中下三岩之分,而每岩各有南北壁之别,下岩北壁石最佳,石质及价值十倍于下岩南壁石,而下岩南壁石又十倍于中岩北壁,如此类推,一方宋代的下岩北壁可抵四百方清代老坑,而一方清代老坑可抵现今十方老坑,下岩北壁石的珍罕可想而知。

大璞之石不欲出,巨量开采后的端砚名坑现状顾村言,上海《东方早报·艺术评论》执行主编。

业余醉心书画,于宋元山水画与水墨大写意有会心处,近年推出“中国古艺术寻根”系列文化调查随笔,涉及古碑摩崖、壁画、文房等,出版有文艺评论集《在水边》、散文集《人间有味》等。

“端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云。

”这是唐代李贺的诗句。

十多年前,端砚三大名坑老坑、麻子坑、坑仔岩均已封坑,而当下,端砚名坑与制砚业现状又是怎样?“艺术评论”前不久专程到端砚产地——广东肇庆西江之畔的羚羊峡,寻访传说中的端溪“紫云”。

端砚界权威刘演良回忆起他退休前后当地对端砚名坑的封禁:“古人其实不是每年去采石的,是有节奏的。

十年八年才采一趟石,而且每次采一两百方砚石也就够了,而到了八九十年代,当时每年都要采六七万斤、甚至十万斤砚石……”这近乎一种史无前例的巨大掠夺与破坏。

(本次寻访鸣谢上海博物馆提供支持)古砚坑分布图。

高剑平图平时一直留意记载各地风物的笔记,晚明屈大均的《广东新语》十多年前读过,周作人称其“清疏之中自有幽致”,“随便取一则读了都有趣味”,确是的评。

因为去古端州所在的广东肇庆寻访端溪砚石,前不久又翻出此书,这才注意到屈大均对端石之妙极有会心之处,一般写石,多就石而写石,然而屈大均却从水去写石,称之为“水之精华所结”:“端石有五质,水质为上,此水之质也,水之精华所结,虚而为云,实而为石,人见以为石,吾见以为水,故以水肪称之。

肪者,水之膏腴也。

”这一段实在是写得见其魂魄与精华,若非实地访查且确有心得,是决无可能写出此语的。

犹记得多年前与海上端砚收藏大家蔡雪斌先生初会,彼示以一平板端砚,整块蕉叶白,无雕琢之痕,朴素而纯以本色示人,沉入净水之中,顿时满目晶莹,一片水月清华,出水以指背轻摩砚面,寂寂无声,嫩而不滑,如婴儿肌肤,真可谓“水之膏腴”。

那样的一种朴素明净与澄澈动人处实在让人难忘。

中国文化最吸引人的地方大概总有一种晶莹澄澈之感,一如庄子所言的天际真人与姑射仙子。

话说端砚(四)——其它诸坑

端砚坑口众多,历史悠久。

端砚石出产在肇庆市东部的斧柯山和肇庆市七星岩北面(西起小湘峡,东到鼎湖山)的北岭山一带。

主要有五个产区:一、斧柯山西麓端溪东侧一带,主要是老坑、坑仔、麻子坑,还有冚罗蕉、朝天岩等目前鲜见的坑口。

二、羚羊峡北岸,与老坑一江之隔的白线岩等。

三、北岭一带,有宋坑、梅花坑。

此外,北岭南部的七星岩,出产纯白色的白端,也是研磨朱砂的良材。

四、小湘峡一带,产绿端。

五、斧柯山东麓,沙埔镇一带,沙埔诸坑(又称“斧柯东”)。

斧柯山西麓端溪东侧:这个区域很奇特,以端溪水为界,其西石质低劣,不能作砚材,以东石质优良,著名的老坑就在端溪以东,邻近溪水江处。

沿溪而上,位于端溪东侧的山麓,山腰或山坳间有上三坑的坑仔岩、麻子坑,此外还有鲜见或已枯竭的其它坑口,如古塔岩、宣德岩、朝天岩、青点岩、冚罗蕉等。

其中,宣德岩曾经也是出过不少良砚的坑口,冚罗蕉、朝天岩也偶有佳石出现。

端溪宣德岩冚罗蕉

羚羊峡北岸:这里有与老坑一江之隔的白线岩,虽然不少白线岩与江对岸的上三坑石品相似,但此石缺乏锋芒,研墨下发俱慢,中看不中用。

但在收藏上三坑的同时,却不

得不重视它,因为一不留神,就很可能将它误当成上三坑收入怀中。

北岭:北岭一带,有宋坑、梅花坑,南部七

星岩的白端,还有已经枯竭消失的陈坑。

此区域砚石多粗,研墨貌似下墨快,但墨很粗,基

本上只有宋坑尚能实用。

历史上宋坑中有出偏红的紫红宋坑,称“一片红”,发墨算佳。

此石今已不多见,市面上往往拿稍

纯净点的宋坑冒充。

此外,作为端砚中排名第五的梅花坑,虽然研墨不佳,但因石眼多,也成为商家的一个卖点,适合做摆件。

七星岩的白端,色纯白,滑如玉,适合研磨朱砂。

目前因七星岩已被作为风景保护区,已不能再采石。

现市面所谓白端,多是附近及广西一种白石,花纹与杂质较多,远不及白端纯净。

小湘峡:此处产地主要是产绿端。

绿端采石始于北宋,绿端砚石最早在北岭山附近开采,可能因砚石枯竭,人们就终止开采,转移至端溪水一带的朝天岩附近开采,朝天岩附近的绿端砚石与朝天岩砚石混在了一起,即上层为绿端,下层为朝天岩。

据称朝天岩上层绿端尚可研墨,后也枯竭。

朝天岩上层绿端再之后则只有小湘峡的小湘绿端为绿

端之最。

实际在沙浦镇及附近区域也有产绿端,但石质粗,多做茶盘摆件等器物,销量上大于其它坑口砚的销量。

左为沙埔绿端右为小湘绿端

沙埔(斧柯东):以出产端砚著称于世的斧柯山,位

于肇庆市羚羊峡东南,绵延十多公里,崇山峻岭,气派非凡。

其东麓地域一直是沙埔镇辖区,故有些人习惯称这一带产出的端石为沙埔石,还有羚羊峡以东(属鼎湖区)的沙埔诸坑,

此地自明末清初曾断断续续开采过砚石。

沙埔石家族甚多,非常庞大,现在也称之为斧柯东砚石,包括的范围也有所扩大。

沙埔石家族庞大,有类似老坑、麻子、坑仔的,被冠以新老坑、新麻子、新坑仔,因此,由于它们的出现,也“坑”

过不少人。

沙埔石新老坑

沙埔石新麻子

沙埔石新坑仔

其中以有冻岩最具欺骗性,其石品丰富,有天青、冻,稍不留神,就会被当成上三坑被一些别有用心的人用来欺骗。

此外,沙埔石中也有宋坑与绿端,但不及北岭与小湘石质好。

沙埔石多因石粗,而做低档端砚,偶尔其间也有少量佳品,例如鸡心坑、金利宋坑。

鸡心坑,是端砚诸坑口中少有的能与上三坑媲美的佳石,可惜也已枯竭,市上也基本难寻觅。

金利宋坑,产于金利镇,此石石质较细腻,

因有似坑仔石眼的石眼而著称。

既适合制砚,又适合制摆件、工艺品等。

本文部分图片使用吴鸿祥先生两本讲述端

砚著作中图片,在此表示谢意!。