语文教学与现代语言学_吴格明

- 格式:pdf

- 大小:146.25 KB

- 文档页数:4

现代语言根底知识与中学语文教学现代语言根底知识与中学语文教学摘要:传统的中学语文教学对语言根底知识长期淡化,弱化,导致中学语文教学质量始终不能提高,进行现代化的语文教学改革,运用现代语言学理论进行教学,去掉传统的静态语言根底体系,构建现代语言根底知识体系,依靠现代语言根底知识体系提高中学语文教学质量,突破语文教学的瓶颈和软肋问题,本文阐述了为什么把现代语言根底知识带进中学语文课堂,以及如何运用现代语言根底知识提高教学质量两个问题。

关键字:现代语言根底知识;中学语文教学;对策研究1我国语言根底知识开展状况20世纪50年代末至60年代初,我语言学界开展一场关于语言和言语问题的讨论,通过讨论,大局部语言学家认为要区分语言和言语,它们都有各自的特点,人们在交际中不仅要遵循语言规律,也要遵循言语规律,但是在1984年提出的“语文教学语法提要〞中,全部都是以语法知识为中心的静态语言根底知识体系,而无视了言语活动及其规律的重要性,导致语文教学质量低下,难以培养学生们的动态言语能力,到了90年代,人们认识到了静态语言知识体系的缺点,其弊端日益显露,于是语法界又提出“淡化语法〞的观点,人们逐渐淡化,排斥语言根底知识,使得语文教学与语言根底知识相隔越来越远,在语文教学的反复折腾中,语言学家终于认识到语言根底知识对中学语文教学的重要性,语文课不能没有语言根底知识,否那么语文课的科学性就无从谈起,更别说培养学生的言语能力。

2 中学语文教学离不开现代语言根底知识的原因2.1 言语与语言根底知识的关系。

言语是一个人的听说读写活动,根据人不同和环境不同,言语表现出多样性,创造性等特点,而语言是社会成员共有的交际工具,是约定俗成的东西,具有社会性,标准性等特点,但是,纵使言语千变万化,都只是对语言系统中字,词,句的自由组合,必须要遵守语言的标准,虽然言语和语言是共同开展的,但是语言就像是如来佛祖的手,无论言语怎样变化,始终不能逃脱手掌,从这点看,语言包含言语,言语只是是语言的一个分支,语言根底知识作为语言系统最根本的组成局部,是言语不可别离的。

遵从汉语特点和规律教语文作者:王跃平吴格明来源:《语文建设》2015年第04期语文教学是母语教育,因此语文教学必须遵从汉语言文字的特点和规律。

《全日制义务教育语文课程标准(实验稿)》在课程理念中指出:“语文课程还应考虑汉语言文字的特点对识字写字、阅读、写作、口语交际和学生思维发展等方面的影响。

”《义务教育语文课程标准(2011年版)》将这一表述修改为:“语文课程应特别关注汉语言文字的特点对识字写字、阅读、写作、口语交际和思维发展等方面的影响。

”从“还应考虑”到“应特别关注”,鲜明地强调了汉语言文字的特点和规律对语文教学的指导作用。

语文教育应当遵从汉语言文字的特点和规律,这似乎是再简单不过的道理,然而语文教学的实践与此还有很大距离。

关键在于,汉语言文字究竟有哪些特点和规律,这些特点和规律应当引申出怎样的语文教学思想,许多人并不是很清楚。

一、汉语是表意文字,因而语文教育必须打好汉字的基础汉语是表意文字。

表意文字的根本特点是字形有意义。

从符号的编码系统来说,汉字符号是多码的,不仅有音码、义码,而且有形码。

符号的编码越多,信息量就越大,给人的联想就越丰富;同时,掌握的难度也越大。

汉字的多码性导致汉字初学难,汉语书面语易解、多解、深解。

鲁迅曾说:“其在文章,则写山曰峻峭嵯峨,状水曰汪洋澎湃,蔽芾葱茏,恍逢丰木,鳟鲂鳗鲤,如见多鱼。

故其所函,遂具三美:意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也。

”汉字的特点决定了语文教学必须打好汉字基础。

这个基础对于学生语文水平的提高具有举足轻重的意义。

基础打不好,学生的语文学习将遇到不可逾越的障碍;基础打好了,学生的语文水平便可望得到迅速的提高,甚至产生飞跃。

汉字教育是语文教育的基石。

王宁先生甚至说:“汉字教育是一切教育的基石。

”阅读教学中,生字教学永远具有第一位重要的意义。

有些搞文学的人,将学习文学作品中的生字称为“扫除文字障碍”。

在他们看来,生字与文学艺术相比简直是小儿科,学习生字只是手段,而艺术形象和创作方法才是目标。

参考书目一、基本理论、原理1.《教育概论》,叶澜,人民教育出版社,19912.《多维视角下的教育理论与思潮》,钟启泉等,教育科学出版社,20043.《现代课程论》,钟启泉,上海教育出版社,19894.《现代教学论发展》,钟启泉,教育科学出版社,19885.《现代教学的模式化研究》,高文,山东教育出版社,19986.《现代学科教育学论析》,钟启泉,陕西人民教育出版社,1993. 7.《教学理论:课堂教学的原理、策略与研究》,施良方等,华东师范大学出版社,19998.《现代教学价值体系论》,尚风祥,教育科学出版社,19969.《教育信息理论》,孙绍荣,上海教育出版社,200010.《课堂教学社会学》,吴康宁等,南京师范大学出版社,199911.《简明国际教育百科全书》教学(上)(下),中央教科所,教育科学出版社,199012.《情境教育学》,傅道春,黑龙江教育出版社,199613.《为了中华民族的复兴为了每位学生的发展——<基础教育课程改革纲要(试行)解读>》,钟启泉,华东师范大学出版社,200114.《什么是教育》,(德)雅斯贝尔斯,三联书店出版社,199115.《课程知识与个体精神自由——课程知识问题的哲学深思》,郭晓明,教育科学出版社,200516.《课程知识论》,李绍存,华东师范大学出版社,200917.《多元智能理论与多元智力课程研究》,霍力岩等,教育科学出版社,200318.《生活体验研究——人文科学视野中的教育学》,(加)马克斯·范梅南,教育科学出版社,2003二、教学心理学1.《写给教师的学习心理学》,(美)morris.bigge等,中国轻工业出版社,20052.《学与教的心理学》,邵瑞珍,华东师范大学出版社,19903.《教育心理学——献给教师的书》,吴庆麟,华东师范大学出版社,20014.《学习论——学习心理学的理论与原理》,施良方,人民教育出版社,19945.《学习能力发展心理学》,李洪玉等,安徽教育出版社,20046.《阅读发展心理学》,阎国利,安徽教育出版社,20047.《能力心理学》,李孝忠,陕西人民教育出版社,19858.《情感教学心理》,卢家楣,上海教育出版社,2000三、语文课程、教学1.《语文教育展望》,倪文锦等,华东师范大学出版社,20022.《语文科课程论基础》,王荣生,上海教育出版社,20033.《语文课程与教学论》,区培民,浙江教育出版社,20034.《现代语文教育论》,魏国良,华东师范大学出版社,20025.《语文教育观研究》,李杏保、陈钟梁,江苏教育出版社,19956.《外语文教材评介》,中外母语教材比较研究课题组,江苏教育出版社,20007.《阅读教学论》,沈幍,江西高校出版社,19938.《日本生活作文研究》,方明生,上海教育出版社,20029.《语文课堂教学艺术论》,徐大兰等,陕西人民教育出版社,200010.《语感论》,王尚文,上海教育出版社,200011.《言语教学论》,李海林,上海教育出版社,200012.《语文教师课堂行为论析》,区培民,华东师范大学出版社,200113.《语文课堂教学行为研究及案例》区培民,江西教育出版社,200914.《语文教学对话论》,王尚文,浙江教育出版社,200415.《中国写作学发展概论》,李道容,文心出版社,200216.《西方写作理论、教学与实践》,祈寿华,上海外语教育出版社,200017.《网络与教学》,张家全,教育科学出版社,200518.《学习过程设计——信息技术与课程整合的视角》,阎寒冰,教育科学出版社,200519.《1978---2005语文教育研究大系·理论卷》,李海林,上海教育出版社,200520.《1978---2005语文教育研究大系·实践卷》郑桂华等,上海教育出版社,2007四、教学经验、实验1.《先进教育思想高超教学艺术——著名语文特级教师研究》,黄麟生、倪文锦等,广西师范大学出版社、19912.《语文教学的人文思考与实践》,程红兵,中国铁道出版社,19963.《新讲台——学者教授讲析新版中学语文名篇》,王丽,中央编译出版社,20014.《言说抵抗沉默——郭初阳课堂实录》,郭初阳,华东师范大学出版社,20075.《听李镇西老师讲课》,李镇西,华东师范大学出版社,20056.《“教育家成长丛书”第一辑》,教育部师范司组编,北京师范大学出版社,20067.《大夏书系之“新教育·深度语文”非常语文课堂》,王开东,华东师范大学出版社,20068.《大夏书系之“新教育·深度语文”语文课》,铁皮鼓,华东师范大学,20069.《课改新课型》,郑金洲,教育科学出版社,200610.《智慧的课程——利用多元智能发掘学生的全部潜力》,(美)戴维·拉齐尔,教育科学出版社,2003五、教育教学评价1.《知识分类与目标导向教学——理论与实践》,皮连生,华东师范大学,19982.《教育目标分类学》一、二、三分册,(美)B.S.布卢姆等,华东师范大学,19873.《教育评价》,(美)B.S.布卢姆等,华东师范大学出版社,19874.《影响学习成绩的因素分析》,田玉敏,中国展望出版社,19935.《中国当代写作与阅读测试》,章熊,四川教育出版社,20006.《语文考试论》,倪文锦,广西教育出版社,1999六、教育科研方法1.《透视课堂》,(美)T.L.G等,中国轻工业出版社,20022.《微格教学与微格教研》,荣静娴、钱舍,华东师范大学出版社,20003.《在行动中学作质的研究》,陈向明,教育科学出版社,20034.《学校教育研究方法》,郑金洲等,教育科学出版社,20035.《教师行为研究——教师发现之旅》,(美)J.M.A等,中国轻工业出版社,20026.《教育研究法》,(美)尼斯比特等,教育科学出版社,19817.《教师教学知识发展研究》,范良水,华东师范大学出版社,20038.《教学实验论》,顾泠沅,教育科学出版社,19949.《案例教学指南》,郑金洲,华东师范大学出版社,200010.《听课的变革》,林存华,教育科学出版社,200711.《说课的变革》,郑金洲,教育科学出版社,200712.《课堂观察——走向专业的听评课》,沈毅等,华东师范大学出版社,200913.《怎样写案例》,胡兴宏等,上海科技出版社,2004七、教师发展1.《教师角色与教师发展新探》,叶澜等,教育科学出版社,20012.《教师实践智慧及其养成》,邓友超,教育科学出版社,20073.《教师的成长与发展》,傅道春,教育科学出版社,20014.《课程与教师》,(日)佐藤学,教育科学出版社,20035.《教育的智慧》,林崇德,开明出版社,19996.《反思性教学》,熊川武,华东师范大学出版社,19997.《批判反思型教师ABC》(美)S.D.B,中国轻工业出版社,20028.《教师技术行为》,傅道春,黑龙江教育出版社,19949.《教师专业成长》,欧用生,台北,诗苑书苑,199610.《教师的语言修养及训练》,汪缚天,高等教育出版社,199411.《走近教师的生活世界——教师个人实践理论的叙事探索》,鞠玉翠,复旦大学出版社,200412.《教育智慧与智慧型教师研究丛书》,田慧生,教育科学出版社,200613.《教学勇气》,(美)帕克·帕默尔,华东师范大学出版社,200514.《学会教学》,(美)理查德·I.阿兰兹,华东师范大学出版社,200615.《备课的变革》,吴亚萍等,教育科学出版社,200716.《课堂密码——对课堂教学的深度思考》,周彬,华东师范大学出版社八、“大语文”1.《中国文化语言学》,申小龙,吉林教育出版社,19902.《汉语人文精神论》,申小龙,辽宁教育出版社,19903.《语文的阐释》,申小龙,辽宁教育出版社,19934.《语文教育文化学》,曹明海等,山东教育出版社,20055.《人文精神与人文科学——人文科学方法论导论》,朱红文等,中央党校,19946.《语文教育门外谈》,钱理群,广西师范大学出版社,2003 7.《教育文化学》,刁培萼,江苏教育出版社,19988.《社会语言学》,陈原,学林,19839.《教学篇章语言学》,刘辰诞,上海外语教育出版社,1999.10.《汉字文化学简论》,刘志基,贵州教育出版社,199411.《逻辑思维与语文教学》,吴格明,人民教育出版社,200312.《认知语用学概论》,熊学亮,上海外语教育出版社,199913.《语感与语言能力》,王培光,北京大学出版社,200514.《读解学引论》,蒋成瑀,上海文艺出版社,199815.《<言语交际学>学习指导》,赵毅等,上海三联书店,200416.《大众文化传播与青少年成长》,区培民,中央广播电大,200117.《简明国际教育百科全书——人的发展》,中央教科所,教育科学出版社,198918.《美育论》,杜卫,教育科学出版社,200019.《知性德育及其超越》,高德胜,教育科学出版社,200320.《回归道德智慧——转型期的道德教育与教师》,吴安春,教育科学出版社,200421.《教育——财富蕴藏其中》,国际21世纪教育委员会,教育科学出版社,199622.《做教师真难,真好》,钱理群,华东师范大学出版社,200923.《教师人文读本》,张民生等,上海辞书,200324.《教师一定要看的15部电影》,邓志伟,华东师范大学出版社,2009。

现代语言学环境下语言结构与语文教学理论阐释在现代语言学环境下,语言结构与语文教学理论密切关联。

语言结构指的是语言的内在组织方式,包括词汇、语法、语音和语用等元素。

语文教学理论则是指如何有效地进行语文教学的一系列原则和方法。

本文将从语言结构与语文教学理论相互关联的角度,阐释现代语言学环境下的语文教学的重要性和挑战。

首先,现代语言学环境下的语言结构研究为语文教学理论提供了深入理解语言的基础。

语言学家通过对不同语言的研究,逐渐揭示了语言结构的共性与差异。

这些研究为语文教学理论提供了丰富的语言知识,使教师能够更好地理解学生学习语文的习惯和难点,并制定相应的教学策略。

例如,在语法教学上,教师可以通过学习语言结构中的共性规律,帮助学生理解和掌握语法规则。

此外,语音学研究也为发音教学提供了理论支持,帮助学生纠正发音错误。

其次,语文教学理论为语言学家提供了教学实践中的经验和案例。

语文教学理论强调教学应以学生为中心,关注学生的实际需求和兴趣。

通过教学实践的反馈和总结,语文教学理论不断调整和完善自身。

这些教学经验和案例能够为语言学家提供启示,促使他们更加关注实际应用,深入研究语言结构与语文教学的关系。

例如,教师在教学中发现学生较难理解的语法规则,语言学家可以对该规则进行深入研究,找到不同学生理解难点的原因,并提出教学方法和建议。

然而,在现代语言学环境下,语文教学面临着一些新的挑战。

一方面,教学内容多样化,学科交叉渗透加剧了语文教学的复杂性。

学生需要学习不仅仅是语言本身,还有文化、历史、科学等知识。

这就要求教师在语文教学中注重跨学科的融合,提供与实际生活和学科应用相关的语文学习内容。

另一方面,现代社会的多元文化背景也对语文教学提出了新的要求。

学生来自不同的文化背景,他们的语言习惯和思维方式也不尽相同。

教师需要在教学中注重跨文化的沟通,尊重学生的多样性,促进他们的跨文化交流和学习。

综上所述,现代语言学环境下,语言结构与语文教学理论相互关联,互为支撑。

吴格明《语文课应当教什么?》——2015年7月21日《光明日报》)★他们为什么这样教语文?因为他们误将课文的内容当成语文教学的内容。

殊不知,课文的内容与语文教学的内容是两个不同的概念。

语文教学的主要内容应当是用什么样的语言形式来表达思想情感。

也就是说,“文何以载道”,才是语文教学的主要内容,才是语文教学的根本大道。

这是一个颇有哲学意味的话题。

★任何文章都是形式与内容的统一。

形式与内容的关系是语文教学的根本问题,或者说,形式与内容的矛盾是语文教学的基本矛盾。

★语文教学更应当关注的恰恰是文本的语言形式。

这是因为,语文课程的基本目标或者说语文设科的基本出发点在于培养和提高学生理解和运用祖国语言文字的能力。

因此,课文的语言形式应当成为语文教学的主要内容。

这就是语文教学中形式与内容的辩证关系。

★阅读教学就是要引导学生从字里行间汲取作者的言语智慧。

2011版《语文课程标准》明确提出:“语文课程是学生学习运用祖国语言文字的课程。

”这一表述具有拨乱反正的意义,这是十年来中国语文教育最了不起的进步。

★当然,语文课程有人文性,但语文的本质属性是工具性,语文是一种表情达意的人文工具。

语文教学具有多重功能,语文素养中还应当有情感态度价值观,而且积极的情感态度价值观能够促进语文能力的提高。

但情感态度价值观的培养应当渗透到听说读写的语文活动过程中去,而不是外加香油一勺,更不能喧宾夺主。

李福忠《为什么语文老师教的都不是语文课?》★教《我的母亲》,只进行母爱教育,那是思品课;教《本命年回归》,只讨论过年风俗,那是社会课;教《中国石拱桥》,留作业设计石拱桥,那是科学课抑或是美术课。

如此施教,偏离了语文课的本质,教的都不是语文课。

★《语文课程标准》开宗明义地指出:语文课是一门“学习语言文字运用”的课程,这就要求语文课必须要进行有效的语言文字训练。

★语文课中的人文性的教学是是熏染,是潜移默化,不是直白地灌输,不是刻板地说教。

那就是说在语言文字的训练中渗透人文性。

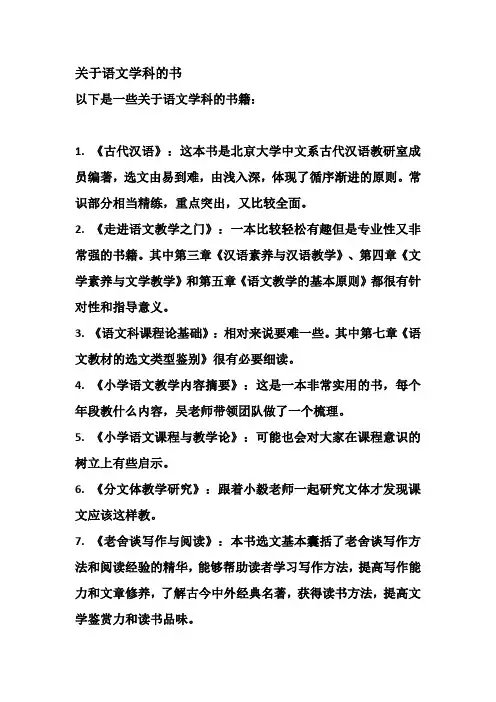

关于语文学科的书

以下是一些关于语文学科的书籍:

1. 《古代汉语》:这本书是北京大学中文系古代汉语教研室成员编著,选文由易到难,由浅入深,体现了循序渐进的原则。

常识部分相当精练,重点突出,又比较全面。

2. 《走进语文教学之门》:一本比较轻松有趣但是专业性又非常强的书籍。

其中第三章《汉语素养与汉语教学》、第四章《文学素养与文学教学》和第五章《语文教学的基本原则》都很有针对性和指导意义。

3. 《语文科课程论基础》:相对来说要难一些。

其中第七章《语文教材的选文类型鉴别》很有必要细读。

4. 《小学语文教学内容摘要》:这是一本非常实用的书,每个年段教什么内容,吴老师带领团队做了一个梳理。

5. 《小学语文课程与教学论》:可能也会对大家在课程意识的树立上有些启示。

6. 《分文体教学研究》:跟着小毅老师一起研究文体才发现课文应该这样教。

7. 《老舍谈写作与阅读》:本书选文基本囊括了老舍谈写作方法和阅读经验的精华,能够帮助读者学习写作方法,提高写作能力和文章修养,了解古今中外经典名著,获得读书方法,提高文学鉴赏力和读书品味。

8. 《作文教学法》:这本书可以帮助学习者学习写作方法,提高写作能力和文章修养。

9. 《现代语言学词典》:由英国的戴维·克里斯特尔编,沈家煊译的这本书是商务印书馆2007年出版的,语言学相关的书籍对于语文学科的学习也很有帮助。

10. 《语言知识新视点》:这本书是由王荣生和韩雪屏编著的,由华东师范大学出版社2004年出版的,也是对语文学科的学习有所帮助的书籍。

希望以上信息可以帮到你,建议咨询语文老师或查阅学校图书馆资源,以获取更全面和准确的信息。

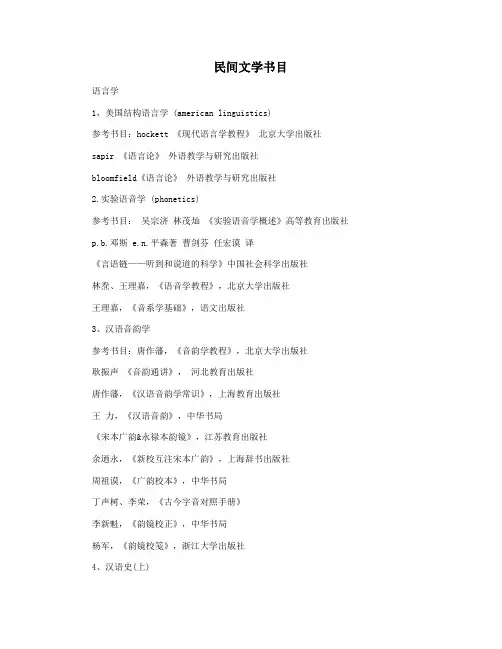

民间文学书目语言学1,美国结构语言学 (american linguistics)参考书目:hockett 《现代语言学教程》北京大学出版社sapir 《语言论》外语教学与研究出版社bloomfield《语言论》外语教学与研究出版社2.实验语音学 (phonetics)参考书目:吴宗济林茂灿《实验语音学概述》高等教育出版社 p.b.邓斯 e.n.平森著曹剑芬任宏谟译《言语链——听到和说道的科学》中国社会科学出版社林焘、王理嘉,《语音学教程》,北京大学出版社王理嘉,《音系学基础》,语文出版社3、汉语音韵学参考书目:唐作藩,《音韵学教程》,北京大学出版社耿振声《音韵通讲》,河北教育出版社唐作藩,《汉语音韵学常识》,上海教育出版社王力,《汉语音韵》,中华书局《宋本广韵&永禄本韵镜》,江苏教育出版社余迺永,《新校互注宋本广韵》,上海辞书出版社周祖谟,《广韵校本》,中华书局丁声树、李荣,《古今字音对照手册》李新魁,《韵镜校正》,中华书局杨军,《韵镜校笺》,浙江大学出版社4、汉语史(上)参考书目:王力,《汉语史稿》,中华书局年——《汉语语音史》中国社会科学出版社年何九盈《音韵丛稿》(版本原文未注明)下面的著作只研究某一时期的语音情况:上古:李方桂,《上古音研究》,商务印书馆(最好将李、王、何三家对比阅读)何九盈、陈复华,《古韵通晓》,中国社会科学出版社何九盈,《上古音》,商务印书馆龚煌诚,《汉藏语研究论文集》,北京大学出版社唐作藩,《汉字古音手册》,北京大学出版社(工具书)中古:李荣,《乌韵音系则》,科学出版社(最出色念年版)邵容芬,《切韵研究》,中国社会科学出版社(最好将邵、李两家对比阅读)张渭毅,《中古音论》,河南大学出版社周祖谟,《周祖谟学术论著自选集》,北京师范学院出版社近代:宁继福,《中原音韵表稿》,吉林文史出版社杨耐思,《中原音韵音系》,中国社会科学出版社——,《近代汉语音论》,商务印书馆蒋绍愚,《近代汉语研究概况》,北京大学出版社5、汉语史(下)参考书目:王力,《汉语语法史》,商务印书馆向熹,《通俗易懂汉语史》(语法部分)高等教育出版社太辰田夫(著)蒋绍愚、徐昌华(译)《中国与历史文法》北京大学出版社蒋绍愚,《近代汉语研究概况》,北京大学出版社——《古汉语词汇纲要》,北京大学出版社宋绍年,《马氏文通钻研》,北京大学出版社马建忠,《马氏文通》,商务印书馆6、《切韵》编者按参考书目:余迺永,《新校互注宋本广韵》,上海辞书出版社周祖谟,《广韵校本》,中华书局李荣,《切韵音系》,科学出版社(最好读年版)邵容芬,《切韵研究》,中国社会科学出版社7、现代汉语参考书目:北大中文系现代汉语教研室,《现代汉语》,商务出版社朱德熙,《语法答问》,商务印书馆——《语法讲义》,商务印书馆——《现代汉语语法研究》,商务印书馆8、古代汉语参考书目:郭锡良等,《古代汉语》,商务印书馆王力,《古代汉语》,中华书局王力(主编),《王力古汉语字典》,中华书局《古汉语常用字字典》编写组,《古汉语常用字字典》9、汉语和汉语研究参考书目:吕叔湘:《汉语语法分析问题》,商务印书馆。

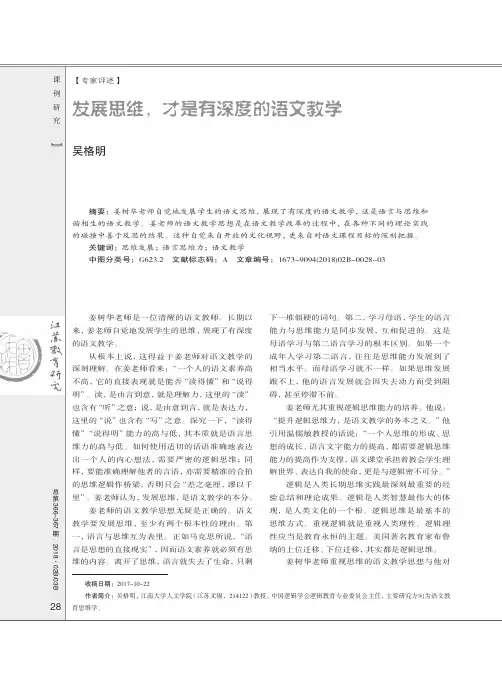

28总第366-367期 2018·02B/03B ︼|课例研究姜树华老师是一位清醒的语文教师。

长期以来,姜老师自觉地发展学生的思维,展现了有深度的语文教学。

从根本上说,这得益于姜老师对语文教学的深刻理解。

在姜老师看来:“一个人的语文素养高不高,它的直接表现就是能否“读得懂”和“说得明”。

读,是由言到意,就是理解力,这里的“读”也含有“听”之意;说,是由意到言,就是表达力,这里的“说”也含有“写”之意。

深究一下,“读得懂”“说得明”能力的高与低,其本质就是语言思维力的高与低。

如何使用适切的话语准确地表达出一个人的内心想法,需要严密的逻辑思维;同样,要能准确理解他者的言语,亦需要精准的合拍的思维逻辑作桥梁,否则只会“差之毫厘,谬以千里”。

姜老师认为,发展思维,是语文教学的本分。

姜老师的语文教学思想无疑是正确的。

语文教学要发展思维,至少有两个根本性的理由。

第一,语言与思维互为表里。

正如马克思所说,“语言是思想的直接现实”,因而语文素养就必须有思维的内容。

离开了思维,语言就失去了生命,只剩下一堆僵硬的词句。

第二,学习母语,学生的语言能力与思维能力是同步发展,互相促进的。

这是母语学习与第二语言学习的根本区别。

如果一个成年人学习第二语言,往往是思维能力发展到了相当水平。

而母语学习就不一样。

如果思维发展跟不上,他的语言发展就会因失去动力而受到阻碍,甚至停滞不前。

姜老师尤其重视逻辑思维能力的培养。

他说:“提升逻辑思维力,是语文教学的务本之义。

”他引用温儒敏教授的话说:“一个人思维的形成、思想的成长、语言文字能力的提高,都需要逻辑思维能力的提高作为支撑,语文课堂承担着教会学生理解世界、表达自我的使命,更是与逻辑密不可分。

”逻辑是人类长期思维实践最深刻最重要的经验总结和理论成果。

逻辑是人类智慧最伟大的体现,是人类文化的一个根。

逻辑思维是最基本的思维方式。

重视逻辑就是重视人类理性。

逻辑理性应当是教育永恒的主题。

现代语言学环境下语言结构与语文教学理论阐释现代语言学环境下,语言结构与语文教学理论是非常重要的研究领域。

语言结构是指语言中词汇、语法和语义的组织方式,而语文教学理论则是关于如何教授语文知识和提高语文技能的理论体系。

语言结构与语文教学理论之间存在着相互关系和相互影响。

本文将浅谈现代语言学环境下语言结构与语文教学理论的阐释,并探讨二者在语文教学中的应用。

语言结构是语言学的核心内容之一,它涉及到词汇、语法和语义三个方面。

词汇是语言的基本单位,它是构成语言结构的基石。

在语文教学中,我们需要教授学生掌握词汇的意思、发音和用法。

此外,我们还需要教授学生词汇的构词规律和词义的转化规律,帮助他们更好地理解和运用词汇。

语法是语言结构中的重要组成部分,它规定了词汇之间的组合方式。

在语文教学中,我们需要教授学生掌握语法规则,包括词序、人称、时态、语态等方面的规则。

语义是语言结构中的最高层次,它涉及到词汇的意义和词汇之间的关系。

在语文教学中,我们需要教授学生理解和分析词汇的意义、词汇之间的关系以及词汇在句子中的功能。

语文教学理论是指关于如何教授语文知识和提高语文技能的理论体系。

在现代语言学环境下,语文教学理论需要充分考虑语言结构的特点和语言学习的规律。

首先,语文教学应该注重培养学生的语言综合运用能力。

语言综合运用能力是指学生能够正确、流利、自然地运用语言进行交流和表达的能力。

为了培养学生的语言综合运用能力,我们可以采取多种教学方法,例如情景模拟、角色扮演、小组讨论等。

其次,语文教学应该注重培养学生的语言分析能力。

语言分析能力是指学生能够分析和理解语言的结构和规律的能力。

为了培养学生的语言分析能力,我们可以采取分析文本、解析句子、辨析词义等方法。

此外,语文教学还应该注重培养学生的语言创新能力和批判思维能力。

语言创新能力是指学生能够创造新的语言表达方式的能力,而批判思维能力是指学生能够对语言进行批判性思考的能力。

为了培养学生的语言创新能力和批判思维能力,我们可以引导学生进行写作、讨论和辩论等活动。

现代语言学环境下语言结构与语文教学理论阐释现代语言学环境下,语言结构与语文教学理论之间存在着密切的关联。

在过去的几十年里,语言学家们通过对语言现象的研究,逐渐揭示了语言结构的本质,并对语文教学理论进行了深入的阐释和改革。

本文将从语言结构的角度出发,讨论其对语文教学的影响。

首先,现代语言学对语言结构的研究更加细致和深入。

传统的语文教学理论常常将语言结构简化为词、句和篇章三个层级,忽略了语言结构的更为复杂的层次。

然而,现代语言学通过对语言历史演变和语言类型学的研究,揭示了语言结构的多样性和复杂性。

如短语结构语法的兴起,使我们对句子结构的理解更加精细和全面。

进一步,依存语法等新兴的语法理论,使我们能更好地把握单词之间的关系和句子的内在结构。

这些语言结构的研究成果,对语文教学的教学目标和教学内容的确定起到了积极的指导作用。

教师们可以根据学科知识结构的变化,合理调整教学内容和教学方法,使学生在语言结构的认识上得到更全面的提升。

其次,现代语言学的发展对语文教材的编写和教学方法的改进起到了重要作用。

语文教材一直是语文教学的基础,也是教师开展教学的重要依据。

在过去的教材中,往往过于注重字词句的灌输,忽略了语篇和语境的培养。

不仅使学生对语言结构的把握脱离了实际应用,而且很难培养学生的语言运用能力。

然而,现代语言学的发展使我们更加重视语言的功能,注重学生对语言表达的理解和运用能力的培养。

比如,通过设计多种多样的交际情境,让学生在真实的语境中运用所学知识,培养他们的语言表达能力和交际能力。

同时,将文化因素融入语文教学,使学生对语言背后的文化内涵有更深入的理解。

这些创新的教学方法,既提高了学生对语言结构的理解和运用能力,也增强了学生的学习动力和学习兴趣。

再次,现代语言学对语文教学理论提出了更高的要求。

过去,语文教学理论主要关注于语音、词汇、句法等语法层面的教学,忽视了语言的意义和语用层面的教学。

然而,现代语言学已经从语言符号的构成进一步延伸到了语用规则的研究,对语言的交际功能和意义传达提出了更多的关注。

现代语言学环境下语言结构与语文教学理论阐释现代语言学环境下,对于语言结构与语文教学理论的阐释至关重要。

语言结构在语言学研究中是一项重要的课题,它涉及了语言中的音韵、词汇、句法、语义等各个层面。

而语文教学理论则关注于如何有效地教授和学习语文知识与技能。

本文将从现代语言学的角度,对语言结构与语文教学理论进行探讨与阐释。

首先,语言结构是语言学的核心内容之一。

在现代语言学中,我们通过对语言的音韵、词汇、句法和语义等方面的研究,揭示了不同语言中的语言规律和结构特点。

音韵是语言中声音的研究领域,它研究了语音的产生、构造和变化规律。

词汇是语言的基本单位,它是由一个或多个语音表达的有固定意义的单位。

句法是对语言中句子构成和组织规律的研究,它研究句子的组成结构、句法关系和语序等问题。

语义是对语言中意义的研究,它研究语言符号与世界事物的对应关系以及语意之间的逻辑关系。

语言结构的研究对于语文教学理论具有重要意义。

语文教学理论是指教师在教学过程中根据语文课程的目标、内容和特点,采取适当的方法和手段,培养学生掌握语文知识和技能的理论体系。

语言结构的研究可以帮助教师深入了解语言的规律和结构,从而更好地设计和实施语文教学。

例如,在音韵的研究中,教师可以通过教学材料的选取和课堂教学的设计,帮助学生掌握语音的发音规律和变化规律。

在词汇的研究中,教师可以通过分析词汇的内部结构和应用情境,提高学生的词汇运用能力。

在句法的研究中,教师可以通过教学材料的分析和句法习题的设计,帮助学生了解句子的基本结构和句法关系。

在语义的研究中,教师可以通过教学材料的选择和语义任务的设置,培养学生的语言理解和表达能力。

除了语言结构的研究,语言学习者的语用能力也是现代语言学中研究的重点之一。

语用是指语言使用者在特定语境下的交际行为和意图。

语言学习者需要学会在不同的交际环境下准确、得体地使用语言。

因此,语文教学应注重培养学生的语用能力。

语用教学可以通过教学材料的选取和交际情境的设置,帮助学生了解语言的交际规则和习惯用法。

现代语言学环境下语言结构与语文教学理论阐释在现代语言学环境下,语言结构与语文教学理论成为了研究的重点。

语言结构是语言的骨架,是指语音、语法、词汇和语用等语言基本要素在语言中的组织结构。

语文教学理论则是为了更好地促进语言学习和掌握而存在的,是指教育科学在语文教育中的应用和发展。

在此,笔者将通过结合相关理论和实践进行分析,探讨语言结构与语文教学理论的关系及其现代意义。

一、语言结构的现代研究语言结构是语言学研究的重要领域,它是指语言的基本元素在语言中的组织结构。

语言结构包括音节、音、词、句、语篇等基本单位,其中最基本的是音素、音节和词。

现代语言学在这些基本单位的研究中取得了很大进展。

音素是语音学研究的基本单位,是指语言中最小的音素。

不同语言中的音素种类不同,比如英语中有约 40 个音素,而汉语中则大约有 400 个音素。

音素的研究包括发音、音位、音系和语音规则等方面。

音节是有意义的音音组合,称为音节。

音节的结构包括一个或多个音素的排列组合。

不同语言中的音节结构不同,比如英语中的音节结构为“辅音音素+元音音素(韵母)+辅音音素”,而汉语中的音节结构为“声母+韵母”。

音节的研究关注的是音节的组成和变化规律等。

词是语言中有独立含义的最小单位。

词的结构由词头和词尾组成,词头是词的主体部分,词尾则是为词头添加信息的形态素。

不同语言中的词结构不同,比如英语中是主要通过词尾来表示单复数、时态等语法意义的,而汉语中则主要通过词的位置和语序来表示语法意义。

句是有意义的话语,一般由主语、谓语、宾语等组成。

句子分为简单句和复杂句两种类型,不同语言中的句式也不同。

汉语中句子顺序是“主语-谓语-宾语”的,而英语中的句子结构是“主语-谓语-宾语”的常态。

语篇则是在一定场合下进行的表达性语言活动,它是一个上下文意义、语用功能、信息组织、语篇风格、篇章结构等多元因素综合影响的复杂语言使用系统。

语篇的研究主要包括语言交际能力、语言机制和语篇分析等。

语言能力应当是语文课程的核心素养

吴格明

【期刊名称】《基础教育论坛(综合版)》

【年(卷),期】2017(000)017

【摘要】引导学生构建自己的语言世界是语文课程的基本任务,必须通过语言世界与生活世界的关系才能实现.在基础教育领域,课文是学习语言运用的凭借,课文的本质或根本价值在于,它是语言运用的范例.因而,课文的语言形式应当是语文教学的主要内容.

【总页数】2页(P6-7)

【作者】吴格明

【作者单位】江南大学

【正文语种】中文

【相关文献】

1.批判性思维素养应当是语文课程的重要目标 [J], 吴格明

2.基于核心素养的语文课程改革——语文课程校本化实施的明德样本 [J], 程红兵

3.批判性思维素养应当是语文课程的重要目标 [J], 吴格明

4.语言能力应当是语文课程的核心素养 [J], 吴格明;

5.紧扣学科核心素养,提升学生语言能力——谈高中英语语言能力的培养策略 [J], 李玲;

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

Analyzing on the Words Frequency Statistic of Experimental Chinese Textbooks for Junior High

Schools

作者: 吴格明[1];韩振[2];杜易帝[3]

作者机构: [1]江南大学文学院,江苏无锡214122;[2]《中学语文教学》编辑部,北京

100048;[3]天津师范大学,天津300387

出版物刊名: 课程.教材.教法

页码: 46-49页

年卷期: 2010年 第4期

主题词: 初中语文实验教材;字频统计;常用字

摘要:在对四套初中语文实验教材的选文进行字频统计分析后发现,初中语文教材落实3500常用字的情况亟待改进。

落实3500常用字应当成为教材编写自觉的目标追求;常用字的落实情况可以通过计算机技术准确把握;坚持呈现常用字的语境原则;以更换或适当增加选文的方式提高常用字的覆盖率;修改选文提高常用字的覆盖率;编写覆盖某些常用字的课文;在相关练习中落实其余常用字。

课程·教材·教法2001年第12期语文教学与现代语言学江南大学师范学院 吴格明【摘要】有什么样的语言观,就有什么样的语文教育观。

传统语言学把语言研究局限在句子、至多是句群的范围内,较为孤立和封闭;现代语言学注重研究语言的交际单位——语篇。

传统语言学注重语音、词汇、语法三要素的静态研究;现代语言学注重动态的语用研究。

现代语言学还从符号传播的角度来研究语言,把语言不仅看成基础学科,而且看成先导学科。

语文教学应当吸收现代语言学思想和方法,从语形、语义分析的层面提高到语用分析的层面,切实提高学生的语言交际能力。

也只有这样,才能摆脱语文教育的困境。

【关键词】语言学 语用学 语文教学【中图分类号】G 633.3 【文献标识码】A 【文章编号】1000-0186(2001)12-0034-04[收稿日期]2001-02-27 当我们在世纪之交这个令人激动的历史时刻来思考语文教学的时候,首先想到的,是应当赋予语文教学以一种崭新的时代精神。

这种时代精神须以崭新的理论作为支撑。

因而,了解和研究与语文教学关系密切的各种理论,特别是研究现代语言学,将使语文教学获得广阔的文化视野和多角度的方法论启迪。

一、篇章语言学与语文教学传统语言学认为有五级语言单位,即语素、词、短语、句子、句群,因而将语言研究局限在句子,至多是句群的范围内。

现代语言学则突破了这种局限,把语言研究的范围扩大到篇章,称之为语篇。

语篇研究作为现代语言学的一个分支,被称为篇章语言学。

语篇是语言的交际单位。

小到仓库里的一条标语“禁止吸烟”,大到一部长篇小说,都是语篇。

语篇研究的意义主要在于真正从生动的语言交际过程来研究语言。

语言作为人类的交际工具,只有在交际中才能真正把握其本质和规律。

传统的五级语言单位都是静态的。

即使作为“使用单位”的句子,在一定程度上,同样游离于交际过程之外。

只有语篇才能实现交际目的,才能完成一个具体的语言行为,才有完整的语言效果,词和句子也只有结合语篇才能获得全方位的研究和把握。

“篇章语言学”的术语是原西德语言学家魏因里希1967年提出的。

这个学科一经建立,立即得到迅速发展。

其中贡献最大的当数澳大利亚的韩礼德。

我国的廖秋忠先生从70年代末开始研究篇章语言学,取得了一系列开创性的丰硕成果。

廖先生的语篇研究不仅水平高,而且富有汉语特色。

篇章语言学对于语文教学的指导意义,首先在于为语文教学实践提供了理论支持。

我们知道,目前的语文教学大多是进行课文分析。

然而诚如叶老所说,语文就是语言。

也就是“语”为口语,“文”为书面语,“语文”则是口语与书面语的统一,语文课需要让学生学习文学作品,而文学是语言的艺术。

如果把语言限定在句群和句子之下,那么人们要问:“课文分析讲的是语言吗?”现在,篇章语言学使这个问题迎刃而解,课文作为语篇,自然是语言分析的对象。

其实学生口语病句很少,却难于写整篇文章、作像样的发言。

这一状况正说明了语篇教学的重要性。

我们可以说,语文教学从培养学生语言能力的实际需要出发,走到了语言理论的前面。

现在,篇章语言学的理论支持将使我们的语文教学更加自觉,更具科学性。

篇章语言学对于语文教学更具有实际的意义,在于指导我们正确把握课文分析的内容和要点。

篇章语言学重点研究的语篇的连贯与衔接应当成为语文教学的重要内容。

诸如连接成分、指同成分、管领词语及其管界等,可以启发我们如何教学生阅读和作文。

例如连接成分。

像《思考的威力》中的逻辑衔接:“首先……其次……其三……”《人民英雄永垂不朽》中的方位衔接“碑身东面……碑身的后面……碑身的西面……碑身的正面……”《依依惜别的深情》中的时间衔接:“志愿军的行期仍然是一天天地迫进了……离别的日子,终于不顾人们沉重的离情来临了……部队集合了……出发号响起了……”《晋祠》中的列举分承:“晋祠的美,在山,在树,在水……这里的山……这里的树……这里的水……”都应作为教学内容。

这样的内容,既易学,又管用。

它对于提高学生的阅读能力,作用是明显的。

它可以引导学生迅速从整体上把握课文,也便于学生回过头来对各个部分或某个部分做深入的分析。

科学的阅读方法对于提高阅读效率具有决定性意义。

同时,学生可以将这种阅读能力迁移到写作中,提高谋篇布局的能力。

篇章语言学给予语文教学的启示还在于语篇的多样性。

美国学者哈里斯曾列举过很多的语篇样式。

如歌剧、摇篮曲、欢迎词、演说、贺词、会话、午餐会、打电话、讨论会、口试、法庭判决、律师辩论、总统国情咨文等。

这些样式基本上都可以编入教材。

具体地说,像“中美联合公报”“廖承志给蒋经国的信”“唐山抗震纪念碑碑文”、电视剧《车间主任》中“张一平厂长在北重中层干部会议上的讲话”“彗木相撞”“蒋筑英与外商谈判”等都可以作为教材篇目。

这些丰富多彩的语篇样式不仅可以帮助学生体会不同的言语风格,了解语篇的共同规律,更重要的是可以增强学生使用语言时的交际意识。

而我们现行的语文教材语篇样式较为单调。

学生的写作水平较低,与他们接触的语篇样式少不无关系。

学生的讲演稿还要老师代写,甚至学生在教师节庆祝会上的贺词也要教师代写,这种状况是发人深省的。

在教材篇目的选择方面,好多同志提出过中肯的意见。

如考虑思想内容多,考虑语言规律少,传统篇目多,时文少。

其实,语篇样式的单调同样是一个亟待解决的问题。

为展示语篇形式的多样性,不少教师在教学实践中作出了切实的努力。

比如,于漪老师教说明文《晋祠》时,把《中国名胜词典》上的“晋祠”词条拿过来,让学生与课文进行联系、比较,使学生体悟不同语篇样式的言语风格和语言规律。

这种努力是卓有成效的。

二、语用学与语文教学传统的语言学研究将语言分为语音、词汇、语法三要素。

三要素的语言学理论对于我们搞清楚语音、词汇、语法的内部结构及其规律发挥了应有的作用。

然而这种研究基本上是静态的、孤立的、封闭的,对于语言交际的分析和指导不够深入。

现代语言学将语言研究区别为语形、语义、语用三个层面。

卡尔纳普指出:“如果在一个研究中明白地涉及了说话者,或者换一个更为普遍的说法,涉及了语言的使用者,那么我们就把这种研究归入语用学的领域中,如果我们不考虑语言的使用者,而只分析表达式和它们的所指谓,我们就是从事语义学领域内的工作,最后,如果我们也不考虑所指谓而只分析表达式之间的关系,我们就是从事语形学的工作。

”[1]语用学给予我们的启示在于语文教学应当从静态的语形、语义分析发展到动态的语用分析。

语法教学历来是语文教学的难点,学生觉得枯燥,不感兴趣,学不会。

其实,这原因之一就是停留在静态的分析而缺乏实用性和生动感。

如果我们从语用的层面上来进行语法教学,情形也许会大为改观。

例如,讲状语可以以《鞠躬尽瘁》中的句子为例:“那一年他才42岁。

”教师首先说明,这里的“才”是状语,由副词充当,表示一种时间关系,表达了说话者对焦裕禄同志英年早逝的惋惜之情。

去掉它试试:“那一年他42岁。

”立刻变得冷冰冰的,纯客观的,似乎对焦裕禄同志的生死漠不关心,由此可见状语的重要。

再换一个状语试试:“那一年他已经42岁”。

这更糟糕,似乎嫌他活得太长了,人们会觉得说话者精神不正常,由此可见状语的运用须准确恰当。

这样教学,抽象枯燥的语法就变得生动了,有血有肉,字里行间充满了思想情感。

学生不仅学习了语法知识,而且懂得了怎样运用知识,同时也激发了学习探究语言的盎然兴趣。

张志公先生早就强调语法教学应当“精要,好懂,管用”。

张老讲得简洁,其实,里面就蕴含着深刻的语用学思想。

多年来,语文界对这一原则的理解老是不够深刻,缺乏语用学的理论指导也许是一个重要原因。

这一原则不仅指教什么,更指怎样教。

如果不从语用学的角度教,语法怎会好懂?怎会有用?阅读教学和写作教学同样需要提高到语用的层面。

例如《闻一多先生的说和做》,文章结尾有两句话:“他,是口的巨人;他,是行的高标。

”如果停留在语义分析的层面,只能说明主语后的停顿表示强调,而如果上升到语用的层面,就可以说明这里的停顿使作者臧克家对闻一多先生的景仰之情跃然纸上,读者读到这里,也会油然而增敬意。

又如《背影》,朱自清这位语言大师笔下的父亲形象有“肥胖的背影”,他“蹒跚地走过铁道”,“努力”“攀”上月台。

这里面有作者对半生艰辛的父亲挚爱儿子的深刻体验和理解。

教师可以由此引导学生思考:为什么自己笔下的人物老是“一寸免冠照片”?这原因就在于没有把自己的情感融入语言中去,而这种语言与作者情感分离的文章是很难成功的。

《背影》中写道:“到南京时,有朋友约去游逛,勾留了一日。

”为什么不写南京见闻?也只有从语用的层面上才能说清楚:祖母去世,父亲赋闲,心绪不佳,自然无心观赏。

这样写,也正是为了赋予文章这种哀伤的基调,从而使离情别绪更加浓重。

文学作品中人物对话,更需要语用的分析。

电视剧《人间正道》中严副市长在修路的动员会上说:“没有困难,要我们共产党人做什么?”如果这句话是一名共产党员说的,那么情况一般。

而严副市长偏偏是党外人士。

所以他又补充:“对不起,我不是党员。

”他补充的原因在于他的话违反了“会话原则”中的真诚原则。

然而,正是因为他无意中违反了会话原则,才使我们感到,在他的意念中,已经完全把自己当作共产党人,融入了共产党人的理想与事业中,这是一种更高层次的真诚。

连客观性很强的说明文的教学,也应当贯彻语用的思想。

也就是说,说明文教学除了让学生了解被说明事物、说明顺序和说明方法外,更重要的是引导学生研究在具体说明什么内容时运用了什么说明方法、为什么要运用这种方法、是怎样运用的、运用效果是什么。

例如《雄伟的人民大会堂》说明宴会厅的面积时,用了列数字和作比较的方法:“它的面积有七千平方米,比一个足球场大。

”列数字是为了说明得清晰准确,作比较是为了读者直观地了解,因为一般读者对于七千平方米究竟有多大并不太清楚,而与足球场相比,就有了一个熟悉的参照。

语用学中的语旨、语境、预设、索引词等许多重要概念都可以对语文教学发挥积极的指导作用,例如语境。

语用学认为,词句应当由语境获得解释或者获得全面的解释。

这同样应当成为语文教学的一条原则。

有一位中学生在学习了鲁迅的《一件小事》之后,仿写《一件小事》时写道:“这些年来,耳闻目睹的国家大事在我心中都不留痕迹,独有一件小事却记忆犹新。

”这种对比的句式是从课文学来的,但显然这位学生没有真正理解课文中“国家大事”的含义,他也不明白,他所写的“国家大事”由于语境的不同而意义不同。

中学生,甚至大学生忽视语境的情形是很普遍的。

比如写信封,总要在前面写一个“寄”或“邮”字,在后面写一个“以”字等。

他们不明白,就国内的信件而言,一个地址写在信封的上部就获得了收信人地址的意义,写在下部就获得了寄信人地址的意义(美国的信件正好相反),因而写上述说明性的文字就成了多此一举。

学生的失误也从反面说明了语境分析的重要性。