唯一的听众2

- 格式:ppt

- 大小:742.00 KB

- 文档页数:12

北师大版小学语文五年级上册《唯一的听众》第二课时教学实录学习目标:①体会老教授对“我”的鼓励、给“我”带来的变化,感受人与人之间真情的美好。

②环境描写、人物心理描写的作用。

教学目标:①有感情地朗读课文。

提出不懂的问题与同学讨论。

②了解课文内容,引导学生从老教授的言行与“我”的心理、行动变化两方面感受对“我”的爱护、鼓励。

教学重点:引导学生从老教授的言行与“我”的心理、行动变化两方面感受老人对“我”的爱护、鼓励,以及“我”对她的敬佩、感激之情。

教学手段:多媒体课件教学过程:互动。

师:同学们,今天李老师给你们带来三句话。

(课件)第一句话送自己,请你拍着自己的胸脯说:“我很棒。

”第二句话送同学,请你向你的同桌竖起大拇指说:“你真的很棒。

”第三句话送给老师,请你转过去面向他们说:“老师,您真的真的很棒。

”师:老师送给你微笑和掌声,你们看到、听到了吗?你感受到了什么?生:光荣、温暖、自信……师:看,老师温暖的笑容,鼓励的掌声使你感到高兴、快乐,内心充满了自信。

在我们的语文课本中也有一个小伙子,他在一位老妇人的帮助、鼓励下,重拾信心,刻苦练习,最终获得成功。

这篇课文的题目就是——《唯一的听众》。

一、回忆课文内容师:同学们,上节课我们已经初读了这篇课文。

谁能用自己的话概括地说一说这篇课文讲了一件什么事?生:一个小伙子在老妇人的鼓励下,由音乐白痴转变为一个水平很高的小提琴手的事。

师:你的语言简洁,又说明白了文章的主要内容,概括得很好。

(板书,音乐白痴,小提琴手,“耳聋”的老妇人)二、品读课文1.第一自然段。

师:文中谁说“我”是音乐白痴?生1:父亲和妹妹。

师:父亲和妹妹还怎么评价?生1:“我”拉小提琴好像在锯桌腿。

师:你们想,这样的评价怎么样?生:“我”觉得像刀一样,很伤人心。

生2:”我”觉得像一盆凉水,一泼之后,就变得心灰意冷。

师:那么“我”的心情怎样呢?生2:非常的沮丧和灰心。

(板书:沮丧)师:沮丧是什么意思?生2:就是指对自己完全失去了信心。

《唯一的听众》语文教学反思

各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢

《唯一的听众》教学反思

《唯一的听众》是北师大版五年级上册第三主题单元“变化”的一篇主体课文。

它叙述了一个感人的故事:“我”开始拉琴像锯木头,被众人嘲笑。

在一个老音乐家的关怀下,“我”的自信心增强了,坚持天天练琴,迅速成长为在各种文艺晚会上演奏的小提琴家。

上课一始,我引导学生从课题目入手,何为“唯一的听众”?继而让学生明白此文是写人的,从而复习写人的应该注意什么?于是学生针对课题提出了问题:这个唯一的听众是谁?她是一个怎样的人?接着就让学生边自读,边找答案。

然后让学生汇报,我在学生汇报的基础上出示相关重点词句进行点拨,并进行指导朗读。

最后总结写作方法——

语言、神态和心理的描写。

在教学中我也能注意到单元主题“变化”。

引导学生从课文来找到变化。

如刚开始“我”拉得怎样?在老妇人的指导下,最后“我”拉得怎样?刚开始家人听“我”拉琴的态度如何?一段时间后,家人对“我”的态度又是如何?

虽说在教学中自己能注意到的都尽量注意到了,但还是有不足之处。

比如课文留白处很多,理应引导学生展开想象,以深入人物内心,但在操作中,由于时间关系这方面就匆匆带过,以致于当“我”知道老妇人的真实身份后,学生没有办法与文中人物产生共鸣。

反思的目的就是为了让自己的课今后能上得更精彩,好好努力吧。

各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢。

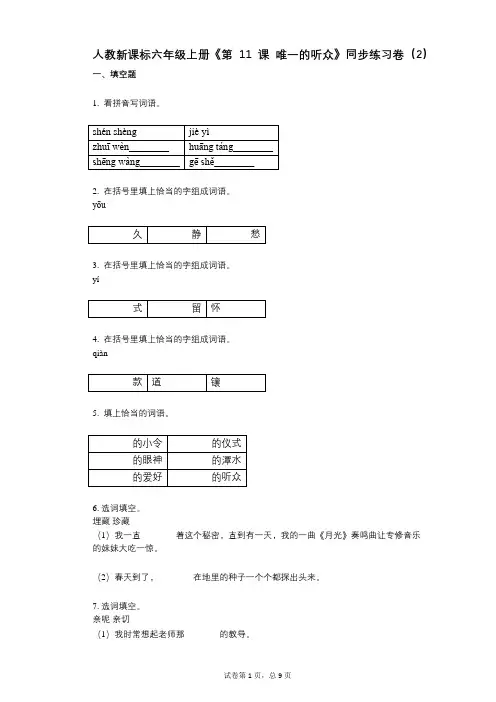

人教新课标六年级上册《第11课唯一的听众》同步练习卷(2)一、填空题1. 看拼音写词语。

2. 在括号里填上恰当的字组成词语。

yōu3. 在括号里填上恰当的字组成词语。

yí4. 在括号里填上恰当的字组成词语。

qiàn5. 填上恰当的词语。

6. 选词填空。

埋藏珍藏(1)我一直________着这个秘密,直到有一天,我的一曲《月光》奏鸣曲让专修音乐的妹妹大吃一惊。

(2)春天到了,________在地里的种子一个个都探出头来。

7. 选词填空。

亲呢亲切(1)我时常想起老师那________的教导。

(2)她________地依偎在奶奶的怀里。

8. 读下列句子,完成练习。

林子里静极了。

沙沙的足音,听起来像一曲悠悠的小令。

这里把________比作________,用来说明________。

9. 读下列句子,完成练习。

她慈祥的眼神平静地望着我,像深深的潭水……这里用________比喻________,用来说明________。

10. 结合句意理解破折号的作用。

破折号的作用主要有:A.表示解释说明;B.表示意思的递进或转折;C.表示声音的延长。

(1)老人就住在12号楼,非常瘦,满头白发,不过﹣﹣她是个聋子:________(2)看到落叶被风吹得漫天飞舞,孩子们就大喊:蝴蝶飞起来喽﹣﹣!________(3)黄鼠狼给鸡拜年﹣﹣没安好心。

________11. 缩写句子。

一位极瘦极瘦的老妇人静静地坐在木椅上。

________12. 缩写句子楼区后面的小山上有一片树林。

________13. 阅读欢乐岛。

很快我就发觉自己变了。

我又开始在家里练琴了。

从我紧闭门窗的房间里,常常传出基本练习曲的乐声。

我站得很直,两臂累得又酸又痛,汗水湿透了衬衣。

以前我是坐在木椅上练琴的。

同时,每天清晨,我要面对一位耳聋的老人尽心尽力地演奏;而我唯一的听众总是早早地坐在木椅上等我。

有一次,她说我的琴声能给她带来快乐和幸福。

唯一的听众阅读及答案唯一的听众阅读及答案很快我就发觉自己变了。

我又开始在家里练琴了。

从我紧闭门窗的房间里,常常传出基本练习曲的乐声。

我站得很直,两臂累得又酸又痛,汗水湿透了衬衣,以前我是坐在木椅上练琴的。

同时,每天清晨,我要面对一位耳聋的老人尽心尽力地演奏;而我唯一的听众总是早早地坐在木椅上等我。

有一次,她说我的琴声能给她带来快乐和幸福。

我也常常忘记她是聋子,只看见老人微笑着靠在木椅上,手指悄悄打着节奏。

她慈祥的眼神平静地望着我,像深深的潭水我一直珍藏著这个秘密,直到有一天,我的一曲《月光》奏鸣曲让专修音乐的妹妹感到大吃一惊。

妹妹追问我得到了哪位名师的'指点。

我告诉她:是一位老太大,就住在12号楼,非常瘦,满头白发,不过她是一个聋子。

聋子?!妹妹惊叫起来,聋子!多么荒唐!她是音乐学院最有声望的教授,曾是乐团的首席小提琴手,你竟说她是聋子!1、联系上下文,说说声望的意思:为众人所仰望的名声。

2、作者说:很快我就发觉自己变了,我的变化是什么?请用文中的一句话说明:我又开始在家里练琴了。

3、作者一直珍藏这个秘密中秘密指什么?每天清晨,我要面对一位耳聋的老人尽心尽力地演奏。

4、文章写我在拉琴的过程中,老人自始至终很平静地望着我。

对于老人的平静理解恰当的一项是(D)A. 老人耳聋,听不到我难听的拉琴声。

B.我找到了自信,琴声变得动听,老人听得入神。

C. 老人热爱音乐,她已经完全陶醉于琴声中。

D. 老人做出平静的样子,用以鼓励我。

5、为什么说我的琴声给她带来快乐和幸福?在老人热情的鼓励下,我的琴技在不断地提高,这正是老人所希望的。

她发自内心地为我的进步而高兴。

6、为什么作者也常常忘记她是聋子呢?在我的眼里,老人也不再是一个聋子,她在用心感受琴声,我和她是用音乐在相互交流。

7、为什么我觉得老人的眼睛像深深的潭水?从她的眼神里我读出了老人对我的关切、鼓励,读出了老人为我琴技的点滴进步的高兴,读出了老人对我提出的更高的要求。

《唯一的听众》阅读题的答案篇一:阅读及答案六年级语文上课内阅读训练六(含答案)一、阅读片段,回答问题。

用父亲和妹妹的话来说,我在音乐方面简直是一个白痴。

这是他们在经受了我数次“折磨”之后下的结论。

在他们听来,我拉小夜曲就像在锯床腿。

这些话使我感到十分沮丧,我不敢在家里练琴了。

我发现了一个练琴的好地方,楼区后面的小山上有一片树林,地上铺满了落叶。

一天早晨,我蹑(niè)手蹑脚地走出家门,心里充满了神圣感,仿佛要去干一件非常伟大的事情。

林子里静极了。

沙沙的足音,听起来像一曲悠悠的小令。

我在一棵树下站好,庄重地架起小提琴,像举行一个隆重的仪式,拉响了第一支曲子。

但我很快又沮丧起来,我觉得自己似乎又把锯子带到了树林里。

1.“悠”字用音序查字法查 Y ,用部首查字法应查心部。

2.从父亲和妹妹对“我”下的结论中,你体会到了什么?答:我体会到作者的小提琴拉得太差了,听到这样的话,作者的信心受到了很大的打3.“我蹑手蹑脚”的原因是怕父亲和妹妹发现“我”还去练琴4.读文中画“”的句子,语段中还有一句话也表达了这种感情,请用“”画出来。

5.用“”画出文中的一个比喻句,想想这样写的好处是什么?答:写出了作者为找到这样安静的环境练琴而心情兴奋,形象地说明了“我“对拉好琴重新找回了自信。

6.读文中最后一句话,思考:“沮丧”的意思是灰心失望;“锯子”是指:小提琴,这两个词语写出了“我”难过、失去自信的心理。

我被老人诗一般的语言打动了。

我羞愧起来,同时有了几分兴奋。

嘿,毕竟有人夸我了,尽管她是一个聋子。

我拉了起来。

以后,每天清晨,我都到小树林去练琴,面对我唯一的听众,一位耳聋的老人。

她一直很平静地望着我。

我停下来时,她总不忘说上一句:“真不错。

我的心已经(感觉、感受、感悟)到了。

谢谢你,小伙子。

”我心里洋溢着一种从未有过的感觉。

很快我就发觉自己变了。

我又开始在家里练琴了。

从我紧闭门窗的房间里,常常传出基本练习曲的乐声。

作者简介落雪,原名:郑振铎,民国时期爱国主义者、社会活动家、作家郑振铎(1898年12月19日-1958年10月17日),生于浙江温州,原籍福建长乐。

作家,文学史家,著名学者。

字西谛,书斋用“玄览堂”的名号,有幽芳阁主、纫秋馆主、纫秋、幼舫、友荒、宾芬、郭源新等多个笔名,是中国民主促进会发起人之一。

生平简介:郑振铎,现代作家、文学评论家、文学史家、学者、翻译家、考古学家,新文化运动倡导者。

1898年出生于浙江省永嘉县(今温州市区乘凉桥),曾在广场路小学、温二中、温州中学就读。

1917年入北京铁路管理传习所(今北京交通大学)学习。

1919年参加“五四运动”并开始发表作品,同时与沈雁冰等人发起成立文学研究会,曾任上海商务印书馆编辑,《小说月报》主编,上海大学教师,《公理日报》主编,1927年旅居英、法,回国后历任北京燕京大学、清华大学教授,上海暨南大学教授,《世界文库》主编。

1937年参加文化界救亡协会,与胡愈之等人组织复社,出版《鲁迅全集》,主编《民主周刊》,1949年后历任全国文联福利部部长,全国文协研究部长、人民政协文教组长,中央文化部文物局长,民间文学研究室副主任,中国科学院考古研究所所长,文化部副部长。

全国政协委员,全国文联全委、主席团委员,全国文协常委,中国作家协会理事。

1952年加入中国作家协会。

1955年当选为中国科学院院士。

1958年10月17日率领中国文化代表团出国访问途中,因飞机突然失事遇难殉职。

主要著作有:短篇小说集《家庭的故事》《桂公塘》,散文集《山中杂记》,专著《文学大纲》《插图本中国文学史》《中国通俗文学史》《中国文学论集》《俄国文学史略》等。

有《郑振铎文集》。

还有《猫》。

《燕子》一文已编入义务教育课程标准实验教科书三年级下册第一组。

《别了,我爱着的中国》已被选入五年级教材(18课)。

《唯一的听众》已以他的笔名“落雪”选入五年级教材(第三单元)。

《猫》一文已编入初中一年级下册教材(人教版第26课)个人履历:青年时期郑振铎的祖籍是福建长乐,1898年12月19日出生于浙江永嘉(今温州)。

菱荡阅读答案【篇一:《书香作伴》阅读附答案】xt>书香作伴丁立梅(1)年少的时候,我曾热切地做过一个梦,一个有关书的梦:开一家小书店,抬头是书,低头还是书。

(2)那时家贫,无钱买书。

对书的渴望,很像饥寒的人,对一碗热汤的渴盼。

偶尔得了几枚硬币,不舍得用,慢慢积攒着,等有一天,走上几十里的土路,到老街上去。

(3)老街上,最诱惑我的,不是酸酸甜甜的糖葫芦,不是香香喷喷的各色糕点,不是喜欢的红绸带,而是小人书。

小人书是一个中年男人的,他把书摊摆在某棵大树下,或是巷道的拐角处。

书大多破旧得很了,有的甚至连封面都没了,可是,有什么关系呢?它们在我眼里,是散着馨香的。

我穿过川流的人群奔过去,我穿过满街的热闹奔过去,远远望见那个男人,望见他脚跟前的书,心里________(腾跳出、闪现出、挪动出)欢喜来,哦,在呢,在呢。

我______(走、扑、溜)过去,蹲在那里,租了书看,直看到暮色四合,用尽身上最后一枚硬币。

(4)读小学时,我的班主任家里,订有一些报刊,让我垂涎不已。

班主任跟我父亲是旧交,凭着这层关系,我常去他家借书看。

他对书也是珍爱的,一次只肯借我一本。

有时夜晚,借来的书看完了,我又想看另外的。

这种欲望一旦产生,便汹涌澎湃起来,势不可当。

怕父母阻拦,我偷偷出门,跑去班主任家,一个人走上五六里的路。

乡村的夜,空旷得无边无际,偶有一声两声狗吠,叫得格外突兀,让人心惊肉跳。

我看着自己小小的影子,在月下行走,像一枚飘着的叶,内心却被一种幸福,填得满满的。

新借得的书,安静在我的怀里,温良、敦厚,让我有满怀的欢喜。

(5)多年后,我想起那些夜晚,还觉得幸福。

母亲惊奇,那时候,你还那么小,一个人走夜路,怎么不晓得害怕?我笑,我那时有书作伴呢,哪里想到怕了?那样的月色,漫着,水一样的。

一个村庄,在安睡。

我走在村庄的梦里面,怀里的书,散发出温暖亲切的气息。

(6)上高中时,语文老师清瘦矍铄,爱书如命。

他藏有一壁橱的书。

我憋足了劲学好语文,只为讨得他欢喜,好开口问他借书。

《唯一的听众》教案15篇二、精读指导1、自学课文:⑴本篇课文写了几个人?主要是谁?⑵ __主要写了什么事?表现了什么?⑶画出你最感动的句子,再读一读。

2、分组交流。

3、班级交流,根据学生的回答指导朗读:⑴他先是一楞,继之眼睛一亮对我笑道:过来,让我看看你的马草。

(为什么先是一楞,继之眼睛一亮?此时,摊主是怎么想的?)⑵他盯着姑娘茫然的眼睛,以哥哥的口吻命令到:听见没有,快把马草提进去。

(姑娘茫然的眼睛说明什么?)⑶别别别他急了,碧云碧云!(他为什么急了?)⑷对不起,我这样做可能伤害了你。

他拍着我的肩头,轻声说道:我知道你希望真有那么一匹马,其实,没事的,你继续看书吧。

(这句话道出了摊主撒谎的原因,是不想伤害我,是希望我能继续看书,多么感人的谎话1读时要表现摊主十分诚恳的语气。

)4、指导朗读。

三、总结课文写摊主说谎是为了成全我看书,是一种善意的谎言。

从这个角度来看,残疾摊主是一个怎样的人?你身边又这样感人的事迹吗?四、作业1、搜集这样的事例,讲给同学听。

2、连笔:可是迟了!我已经走进他家的后院,看见了一堆枯萎焦黄的马草──前些日子我卖给他的所有马草!那匹马呢?甜甜地吃着我拔的马草的那匹马呢?我扭头冲了出来依偎在残疾青年轮椅边【教学目标】1、学会本课新字、新词,理解词语的含义,会运用个别新词。

2、理解课文内容,了解课文中我成功的原因,体会老妇人善良、尊重别人的美好心灵,知道鼓励和帮助对提高别人自信的作用。

3、有感情的朗读课文,体会文中重点句子的含义。

【教学重难点】了解课文中我成功的原因,体会老妇人善良、尊重别人的美好心灵,知道鼓励和帮助对提高别人自信的作用。

【教学过程】第二课时一、导入师:今天我们接着学习11课《唯一的听众》,请同学们一起读课题。

生读课题。

师:读书,不仅要读进去,还要跳出来,所谓的跳出来,就是用自己的火眼金睛看课文,产生自己的想法,通过上节课的学习,你对课文中的人物一定有了自己的想法,现在,老师给大家两分钟的时间,请你迅速浏览课文,想想你对课文有了什么想法?生快速浏览课文,组织语言。

《唯一的听众》课文原文及说课稿《唯一的听众》课文原文及说课稿「篇一」说教材鼓励也许是一个眼神、鼓励也许是一句赞美的话语,它像一股清泉滋润着人们的心灵,鼓起了人们的勇气,更给了他人可贵的自信。

文中老太太的一句句诗一般的语言造就了一个学琴少年在音乐的路上坚持不懈地走下去。

文中讲述了“我”是一位小提琴爱好者,开始学琴时不掌握要领拉得十分刺耳,心理不由得十分沮丧、自卑。

我来到了一片树林中邂逅了一位称自己耳聋的老妇人,在她的鼓励和激发下,我重拾信心,坚持不懈地练习,最终当我已拉成曲调时发现了事情的真相,原来她根本不是聋子,而是音乐学院最有声望的教授,曾是首席小提琴手。

至此更加激发了我的刻苦精神。

读罢此文,我不由得唏嘘不已,为人物前后的突变感到吃惊,为文中“我”刻苦练琴的精神感到敬佩。

更对老一代音乐人对年轻一代音乐人的呵护和鼓励感到无比欣慰。

课题“唯一的听众”表面指文中的老太太,内在还隐含着对我拉小提琴的鼓励和引导,是贯穿文章的线索,是文本核心价值所在。

在写作上设置了悬念,结尾出人意料。

我将带领学生认真研读课文中描写老太太语言的句子,走入人物的内心,凸现人物的精神世界。

说教学目标1、理解课文的内容,引导学生从老教授的语言与我的心理、行动变化两方面感受老人对我的爱护、鼓励,以及我对她的感激、敬佩之情。

2、仔细阅读文章,边读边思,体会“我”学琴的心路历程,并且补白想象。

3、解老太太对我一份特殊的关爱和鼓励,感受她可亲可敬的形象。

教学重点、教学难点联系上下文,体会老人语言的内在含义,感受老人对我的帮助、鼓励,感受她可亲可敬的形象。

说教学设计一、导入1、课前播放小提琴独奏曲《茉莉花》请学生欣赏。

因为学生对小提琴了解不多,很多同学可能根本不会欣赏,因此用音乐导入学习,让学生对小提琴取得有没有初步的感受,并由此想到,学习任何一种乐器都需要付出艰辛的努力。

二、学习课文1和14自然段我让学生分别读课文的第一和第十四自然段,来看看我在学琴前、后发生了哪些变化,学生找到了我由一名音乐白痴变成了真正的小提琴手,并能在成千上万观众面前演奏。

教学课题:《唯一的听众》教学预案教案背景:教材分析:《唯一的听众》是人教版小学语文第11册一篇精读课文,记叙了“我”在一位音乐教授真诚无私的帮助下,由没有信心学会拉小提琴,到能够在各种文艺晚会上为成百上千的观众演奏的事,赞扬了老教授爱护、鼓励年轻人成才的美德,表达了“我”对德高望重的老教授的敬佩、感激之情。

教学目标:1、理解课文内容,引导学生从人物的言行、心理、行动变化等方面感受人物的思想感情。

感受人与人之间真情的美好。

2、领会文章的写作手法,体会关键词句在表情达意方面的作用。

3、有感情的朗读课文。

提出不懂的问题与同学讨论。

抄写印象深刻的句子。

教学重点:引导学生从老教授的语言、神态描写中感受老人对“我”的爱护与鼓励。

教学难点:体会关键词句在表情达意方面的作用。

教学准备:师:电脑课件生:预习课文,熟读课文教学过程:一、谈话导入,解题质疑1、同学们,小提琴曲是多么的美妙动听,可是要能演奏出这样美妙动听的音乐要付出多少艰辛,经历多少磨难!而一个别人认为是音乐白痴的人却能在舞台上演奏,这成功的背后是谁创造了这个奇迹?今天让我们继续学习课文《唯一的听众》板书课题(唯一的听众)请同学们齐读课题2、每当读到这个题目,老师总会产生疑问。

同学们,你们有什么问题要问吗?(“唯一”是什么意思?请学生回答:唯一是单单、只有一个的意思。

唯一的听众指谁?随机板书:老人、老妇人、老教授、音乐教授……“众”是许多人,而“唯一”只有一个。

为什么说是“唯一的听众”?这不是矛盾吗?)这个问题提得好,希望通过今天的学习,同学们自己能找到答案。

二、初读课文,整体感知1、请同学们快速浏览课文,回忆:课文讲了一件什么事?用简练的语言概括。

(本文记叙了“我”在一位音乐教授真诚无私的帮助下,由没有信心学会拉小提琴,到能够在各种文艺晚会上为成百上千的观众演奏的事)2、教师引导:通过上节课的学习,我们了解到“我”从一个音乐白痴到能够登台演奏的过程中心理和行动发生了巨大的变化,而创造这一奇迹的人就是那位——(生答:音乐教授)她是怎样做到的呢?三、精读课文,品析词句(一)默读找画请同学们默读课文,找出描写老妇人的语句。

续写《唯一的听众》精选作文300字

啊?听了妹妹的话,我呆呆地愣在了那里,心中五味杂陈:我清晨中唯一的听众,一位“耳聋”的老人,是她燃起了我自信的火焰,使她成为我前进的动力,是她用一双会说话的眼睛,肯定了我,怎想,她竟是最有声望的教授。

拿着我心爱的小提琴,缓缓的走在树林里,耳畔回荡着妹妹的话语,心中不知该如何面对这位教授。

站在她的面前,她的丝丝银发在风中有些混乱,如深深潭水般的眼睛示意我开始。

迷乱的心中,不敢抉择的心,突然有一个内心深处的声音。

对,我一定要珍藏住着一个机密,珍藏住一个被善意的谎话包裹着的美妙心灵,珍藏住我清晨中唯一的听众。

我拉响了第一支曲子,泪水模糊了我的视线。

指导教师:黄淑婵

1。